О трёхмерном в живописи до XVI века

РУБРИКАТОР

1/ КОНЦЕПЦИЯ 2/ ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 3/ ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 4/ ДРЕВНИЙ РИМ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 5/ ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 5.1/ Проторенессанс 5.2/ Раннее Возрождение 5.3/ Высокое Возрождение 6/ ВЫВОДЫ 7/ БИБЛИОГРАФИЯ 8/ ИСТОЧНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

КОНЦЕПЦИЯ

Архитектура и дизайн среды — области, немыслимые без чертежей, выверенных построений и чётких пропорций. Для любого человека, связанного с этой деятельностью, важно уметь представлять плоское изображение в объёме и, наоборот, превращать реальное сооружение в набросок на бумаге. Анализ объёма и возможностей его передачи на плоскости связан с перспективой как средством, позволяющим сохранить детали реальности в застывшем изображении.

Ещё задолго до нашей эры, в каменном веке, люди запечатляли сцены своей жизни в виде примитивных рисунков. Совершенствование изображения происходило постепенно, как и формирование понятия перспективы.

Одними из первых людей, стремившихся привлечь внимание к законам построения пространства, были художники. Изучение геометрических свойств окружающего мира порождало развитие науки о перенесении трёхмерного на плоскость. Со временем и для живописи стало важно не только придавать сюжету символический характер, но и передавать глубину пространства, делающую картину реалистичной.

Перспектива [от лат. «perspicio» — ясно видеть, смотреть сквозь] — наука об изображении трёхмерных тел на двухмерной плоскости. Основными категориями, влияющими на понятие перспективы, являются расположение тела в пространстве и удалённость от наблюдателя.

Несмотря на то, что перспектива — наука, имеющая связь в первую очередь с геометрией, её развитие наглядно можно проследить в живописи как виде изобразительного искусства, во все времена передающего чувства и эмоции не только одного человека, но и всего поколения.

Вручение ключей апостолу Петру, Пьетро Перуджино, 1482 г.

Перспектива как изобразительное средство стало широко применяться в эпоху Возрождения. Однако истоки этого понятия формировались с древних времён.

Анализ этого понятия проведён на основе живописи Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима и Византийской империи, Италии в эпоху Возрождения — только комплексное исследование позволит определить поэтапность развития перспективы и отметить наиболее важные события в изучении данной области.

Стремясь обосновать законы перспективы, многие математики и архитекторы ещё до нашей эры составляли множество научных трактатов и законов о построении объектов: Витрувий — «Десять книг об архитектуре», Леон Батиста Альберти — «О живописи», Пьеро делла Франческа — «О перспективе в живописи» и другие. Объём научных исследований свидетельствует о стремлении людей познать законы окружающего мира и внести в искусство точность и рациональность. Интерес к объяснению пространства и его восприятия человеком сохранился и в современном мире, поэтому источниками информации стали научные статьи искусствоведов, анализирующих законы перспективы во времени.

Цель исследования: анализ изображения перспективы в живописи времён от Древнего Египта до эпохи Возрождения.

Гипотеза исследования: размышления о перспективе появляются с древнейших времён, но её присутствие или отсутствие в изобразительном искусстве и степень внимания, изучения имеют символический характер, связанный с соответствующей исторической эпохой.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Древнеегипетское искусство — проекция духовного мира людей, стремившихся запечатлеть эмоциональное отношение к реальности. Изображая «объективный» мир, художник должен был найти такую форму передачи пространства, которая бы взывала к вечности и незыблемости. Этой задаче отвечала система ортогональных проекций, при которой объёмный объект показывается на плоскости с трёх сторон: спереди, сверху, сбоку.

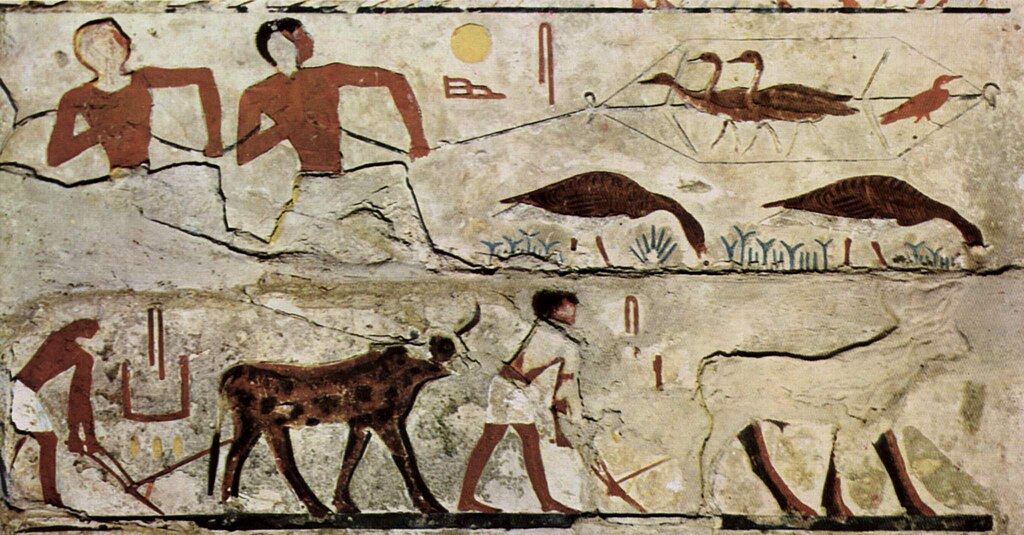

Нахт и его жена Тави, гробница Нахт, около 1400-1350 гг. до н. э.; Ловля птиц и полевые работы (фрагмент), гробница Итет, около 2700 г. до н. э.

Однако для композиционной цельности невозможно показывать объект одновременно с трёх сторон, поэтому египтяне выбирали наиболее выгодную сторону. Изображение становилось сжатой плоскостью, абсолютно лишённой перспективы. Такое решение позволяло сохранить ясность сюжета, наиболее полно отразить замысел художника.

Сад Небамона, около 1400 г. до н. э.

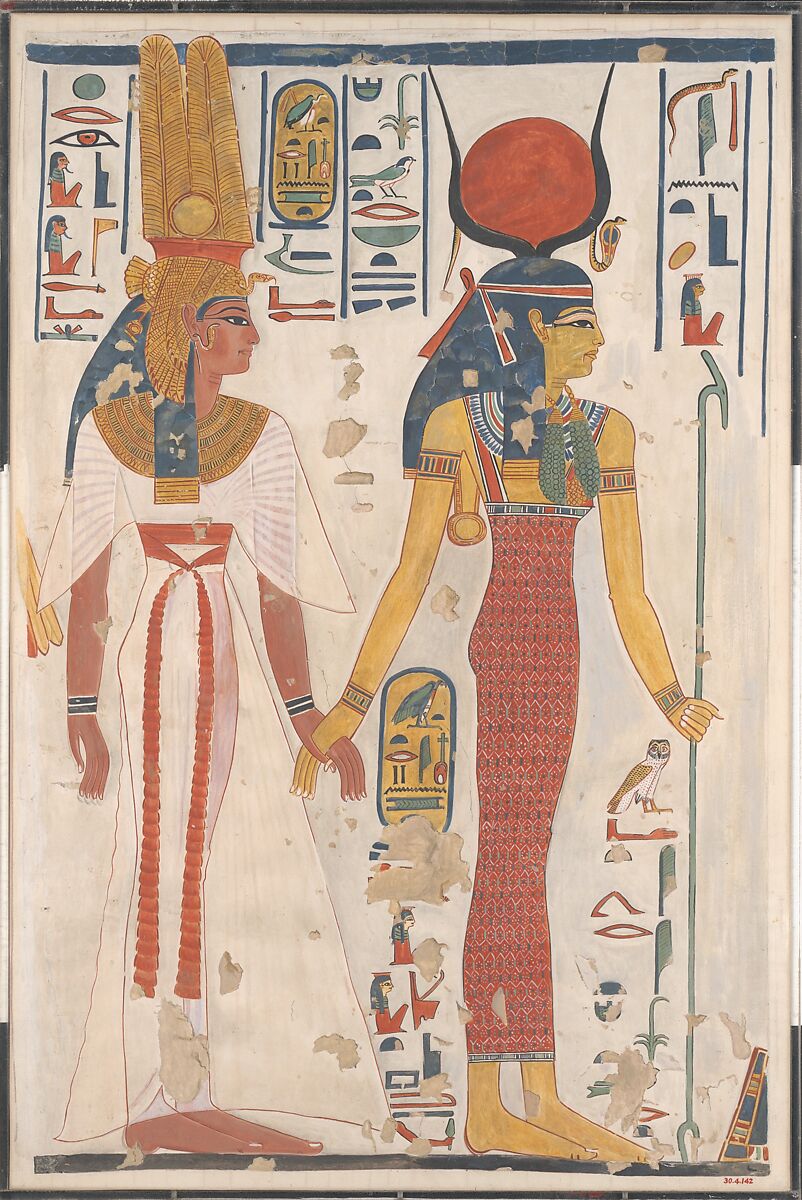

Отсутствие перспективы также прослеживается и в образах людей. Части тела были изображены с разных точек зрения: голова и ноги — в профиль, плечи и глаза — в фас, а корпус — с поворотом в три четверти.

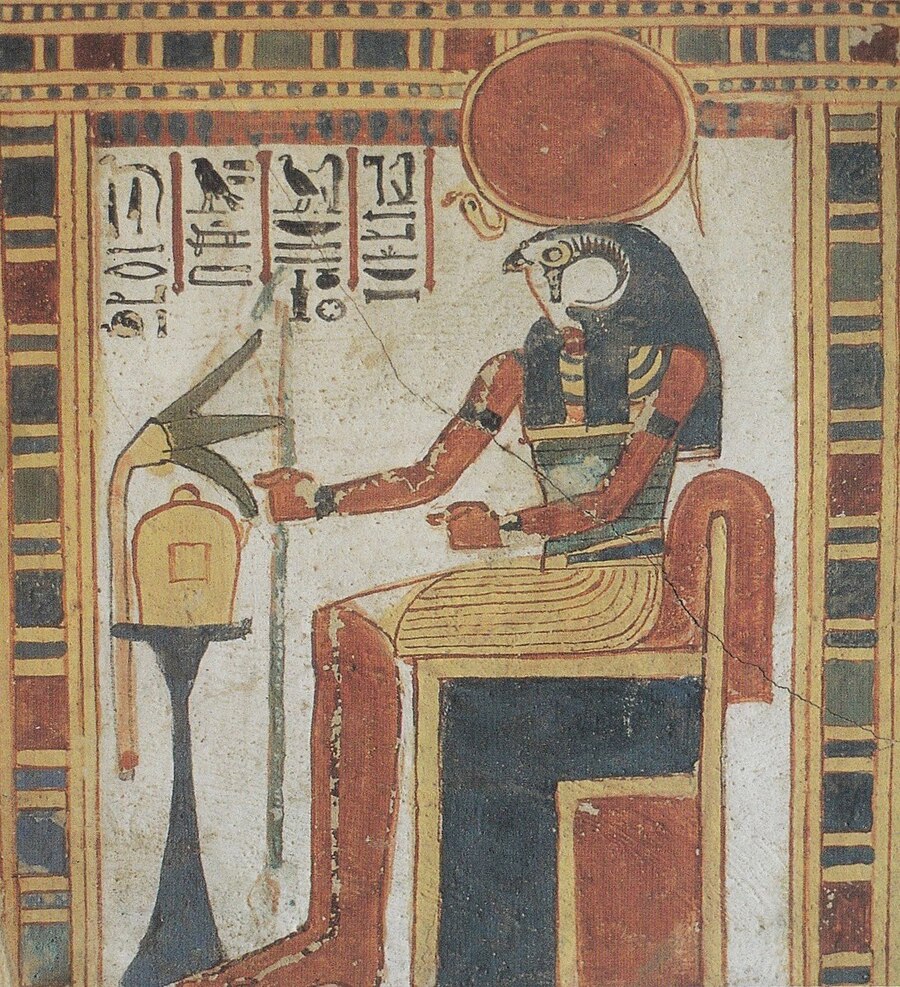

Бог солнца Ра, гробница Роя в Дра-Абу-эль-Наге, около 1300 г. до н. э.; Царица Нефертари во главе с Исидой, гробница Нефертари, около 1279-1213 гг. до н. э.

Египтяне верили, что истина непостижима, но при чтении художественных произведений символическим языком, в котором отказ от канона живописи создаёт новую форму изображения, передача вечности оказывается возможна.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Первые опыты построения перспективы появились с VI–V веков до н. э. именно в Древней Греции. Постепенное развитие трёхмерного в искусстве на этой территории продиктовано многочисленными трудами математиков и архитекторов: Евклида, Птолемея, Демокрита и других.

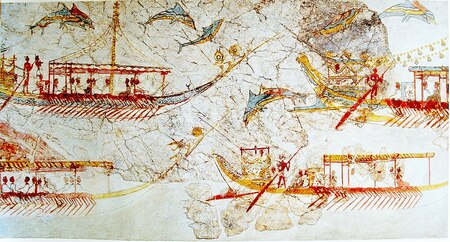

Важную роль в изучении древнегреческого искусства играют критские фрески, повлиявшие на работы греческих мастеров. Представители минойской цивилизации предпринимали попытки изобразить двуточечную перспективу — показать объект спереди и сзади.

Собиратель крокусов, около XVII века до н. э. (фрагмент)

В морских пейзажах критские мастера использовали композицию с периферическим характером — пустым центром, вокруг которого происходило движение. Такое решение способствовало развитию оптических представлений в греческом искусстве, в дальнейшем переходящих в архитектуру. (Рис. — фреска с изображением корабельного шествия, 1550 г. до н. э.)

Полигноту, одному из великих греческих художников, принадлежит новаторское решение пространства. Он располагал человеческие фигуры на разной высоте относительно линии горизонта, что создавало иллюзию глубины. Однако в художественных произведениях Полигнота линейная перспектива всё ещё отсутствует.

Он использовал многоплановость и различные ракурсы, благодаря чему пространство художника приобретало объём. По высказыванию В. М. Полевого, советского и российского историка искусства, плоскость в это время превращается в «мыслимое пространство, обладающее глубиной». (Рис. — пелика Полигнота «Юноша с Гетерой»)

Геракл, Цербер и Эврисфей, около 525 г. до н. э.; Пелика с ласточкой, около 510 г. до н. э.

В V веке до н. э. Агатарх, древнегреческий художник из Самоса, устроил сцену по трагедии Эсхила и описал её. Он ввёл понятие линейной перспективы в живописи, изучив плоские фасады, при определённом взгляде кажущиеся приближенными и уходящими.

Так, в изобразительном искусстве для греческих художников композиционное расположение объектов было важнее построения пространства. Однако древнегреческая живопись заложила основы развития перспективы.

ДРЕВНИЙ РИМ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Расцвет римского искусства происходит в период республики. Важными характеристиками представляется глубина композиции и размышления о линейной перспективе, что говорит об изучении римскими мастерами греческого наследия. Фрески Помпей становятся иллюстрацией стремления римских художников к изображению объёмного пространства. Однако зачастую ракурсы в таких работах переданы не точно, единая точка схода линий отсутствует.

Пейзаж с виллой. Помпеи, Дом Лукреция Фронто, 50-79 гг. н. э.

Морской пейзаж, I век н. э.

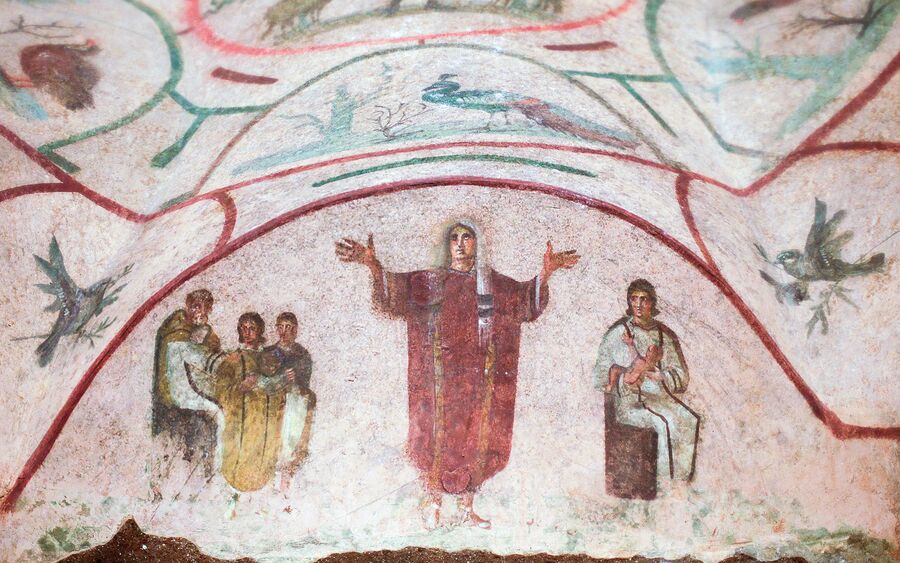

Росписи катакомб II века н. э. свидетельствуют о том, что пространство уступает место силуэту, линии и сюжету. Изображение становится символом запечатления действия.

Росписи катакомб II века н. э.

Возвращение к изучению перспективы и пространства после падения Западной Римской империи прослеживается в византийском искусстве VII века, в частности, во фресках церкви Кастельсеприо. Сравнивая росписи римских катакомб и приведённую живопись Византии, становится ясно, что фрески выполнены в реалистичном и свободном стиле, а пространство на них занимает важное место в композиции.

Фрагменты фресок церкви Кастельсеприо, VII–VII века н. э.

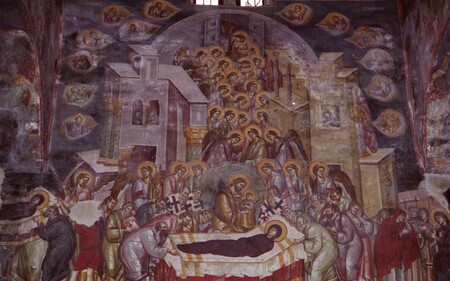

Во время правления династии Палеологов произошёл расцвет византийского искусства. В этот период наблюдалось стремление мастера изобразить действительность, сохранив пейзажную точность, правильную перспективу. За счёт размышления художника о глубине композиции появились своеобразные ступеньки-слои, сформировавшие отдельные сюжеты и создавшие ощущение приближения или удаления от фрески. Особое внимание уделялось организации пространства картины: фоновые элементы становились важной частью сюжета, выступив как самостоятельные системы. (Рис. — фреска церкви Богоматери Пантанассы, XV век)

Фрески в церкви Богоматери Перивлепты, 1370-е гг.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

В изобразительном искусстве Италии понимание о единственной точке схода параллельных в жизни линий и системе центральной линейной перспективы складывалось постепенно.

Аллегория хорошего городского управления (фрагмент), Амброджио Лоренцетти, 1337–1339 гг.

Важным для изучения перспективы в итальянской живописи представляется обратить внимание на античное наследие. Иллюстрацией попытки приблизиться к реалистичной передачи архитектурного объёма на плоскости является «Зал масок» в доме Августа. Эта работа стала основой для развития перспективы в последующие века.

*красные линии — прямые, которые мыслятся уходящими вдаль от зрителя под прямым углом к плоскости картины, или ортогонали.

(по А. И. Щетникову, [8])

Фреска в доме Августа. I век н. э.

В «Зале масок» используется система изображения пространства под названием «рыбья кость». Оно состоит в следующем: все ортогонали, зрительно привязанные к каждому из углов картины, изображаются семейством параллельных прямых, так что каждый угол помещения изображается как бы в отдельной аксонометрии. Получившаяся схема имеет вид обглоданного рыбьего скелета, по которому эта система и получила своё название. (по А. И. Щетникову, [8])

Проторенессанс

В XII веке Пьетро Каваллини прервал взаимодействие итальянской и византийской живописи, заложив основы Проторенессанса.

Страшный суд, Пьетро Каваллини, 1293 г.

К особенностям художественного языка этого времени можно отнести стремление к реалистичности изображения и, соответственно, развитие пространственной среды, трёхмерности. Появились второй план, первый план как главная сцена, возвратилась линейная перспектива.

Из-за точной передачи действительности Каваллини применил новые архитектурные решения (например, крестовые своды, потолки). Развитие живописи привело к изучению свето-теневых эффектов, визуально объединивших композицию.

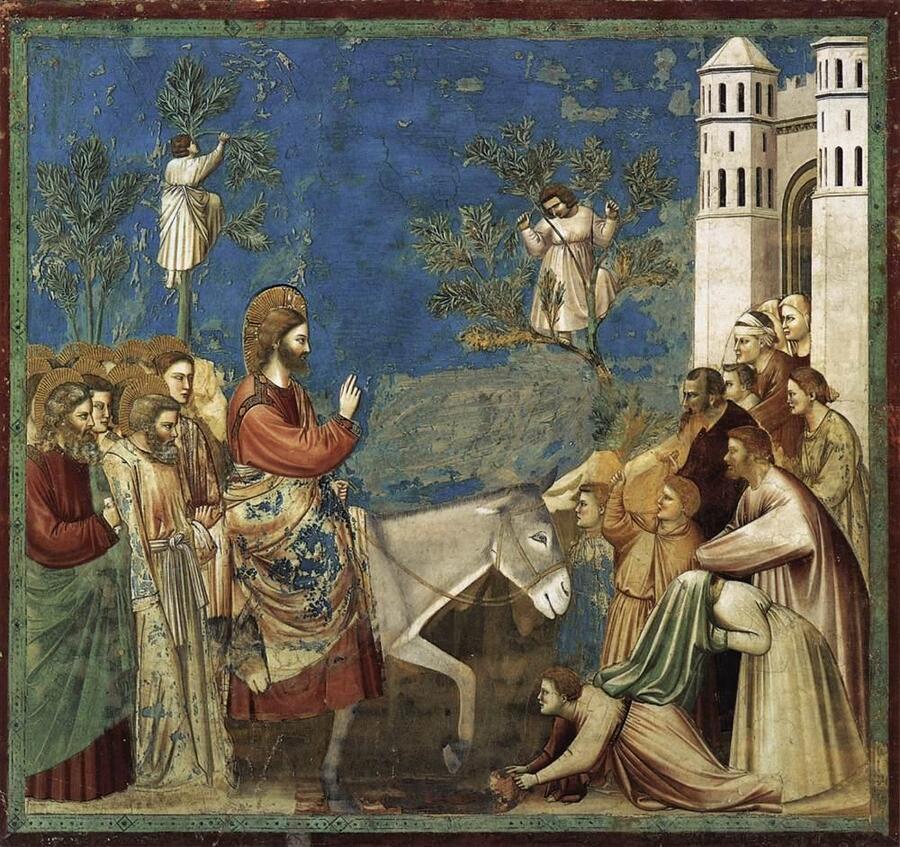

Джотто ди Бондоне стал одним из первых художников, которые внесли ощущение единства пространства в композицию картины.

Современники живописца полагали, что его подход является уникальным. Одновременно с развитием центральной линейной перспективы происходило формирование осевой перспективы, позволившей симметрично строить параллельные контуры, которые соединялись на центральной горизонтали или вертикали.

Художник также активно использовал пейзажные элементы, формировав сюжет и композиционно законченное пространство за счёт ощущения глубины.

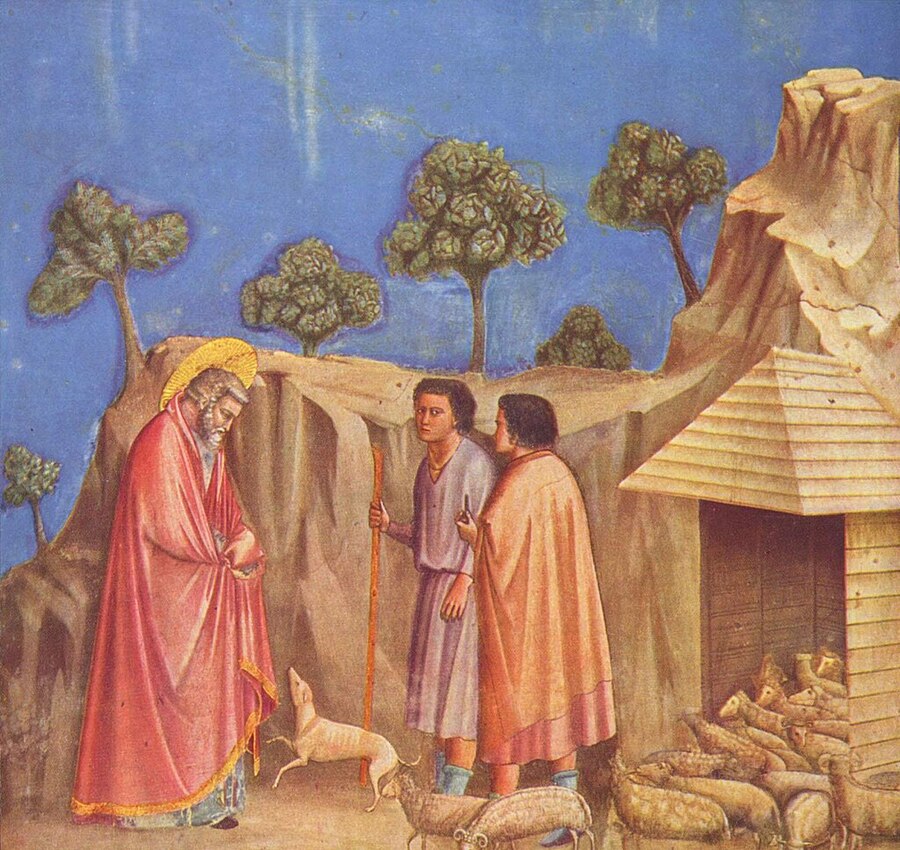

Иоаким среды пастухов, Джотто ди Бондоне, 1300-е гг.; Въезд в Иерусалим, Джотто ди Бондоне, 1305 г.; Богоявление, Джотто ди Бондоне, 1320-е гг.

Исследования живописного пространства привели Джотто к открытию «двухточечной» перспективы, заключавшейся в изображении скошенных зданий для иллюстрации глубины сцены.

Раннее Возрождение

В период Раннего Возрождения благодаря трудам учёных (Леона Баттиста Альберти, Филиппо Брунеллески и других) и предыдущим исследованиям пространства масштабы предметов начали соотноситься с расстоянием и глубиной композиции, появилась единая точка схода.

Священная аллегория (Озёрная мадонна), Джованни Беллини, 1490-е гг.

Художников всё больше интересовала глубина композиции: появились длинные коридоры, распахнутые окна или двери, показывавшие пейзаж. В картинах использовались более сложные ракурсы, применялись точные человеческие пропорции, размещение людей в пространстве имело иерархически-символическое значение.

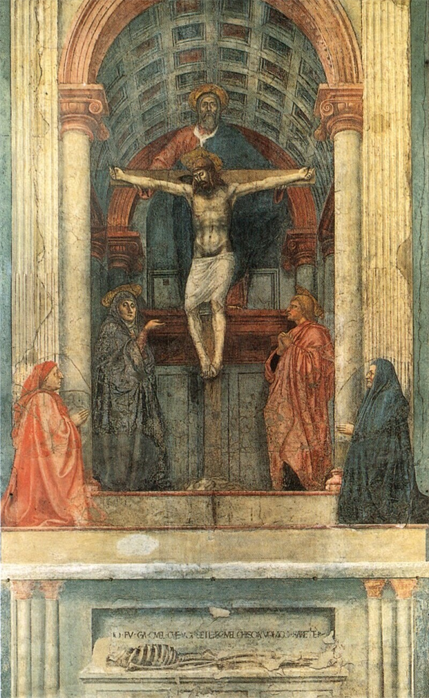

Иллюстрацией применения теоретических трудов архитекторов и математиков в живописи является фреска «Троица» Мазаччо, в которой имеет место чётко выстроенная архитектура: единая точка схода параллельных в жизни линий совпадает с высотой глаз зрителя, стоящего на полу церкви. (Рис. — Троица, Мазаччо, 1425–1426 гг. (фрагмент))

Одним из наиболее влиятельных на изучение перспективы художников стал Пьеро делла Франческа. В научном трактате «О перспективе в живописи» («De prospectiva pingendi») он обратил внимание на соизмерение (commensuratio) пропорций, играющих решающую роль в передаче деталей пространства на плоскости.

Художник также стремился привнести в перспективные построения в живописи математические вычисления, единственно способные помочь создать выверенное пространство.

Крещение Христа, Пьеро делла Франческа, 1448–1470 гг.; Мадонна из Сенигаллии, Пьеро делла Франческа, 1474 г.

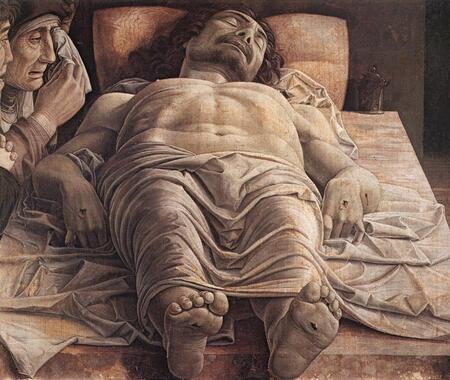

«Мёртвый Христос» является важным памятником живописи, показывающим смелость художника в создании сильного ракурса. Однако картина имеет неточности: тело Христа изображено в обратной перспективе (с точки зрения перспективы верно показано лишь ложе), а рядом стоящие люди выведены из перспективы. (Рис. — Мёртвый Христос, Андреа Мантенья, около 1470 г.)

Высокое Возрождение

В конце XV — первых десятилетиях XVI века пространство картин расширилось, каждый элемент композиции стал самостоятельным благодаря простору. В связи с использованием усложнённых ракурсов и положений человека, архитектуры продолжались изучения глубины пространства. Особое место занимал уровень горизонта, располагавшийся на уровне глаз человека.

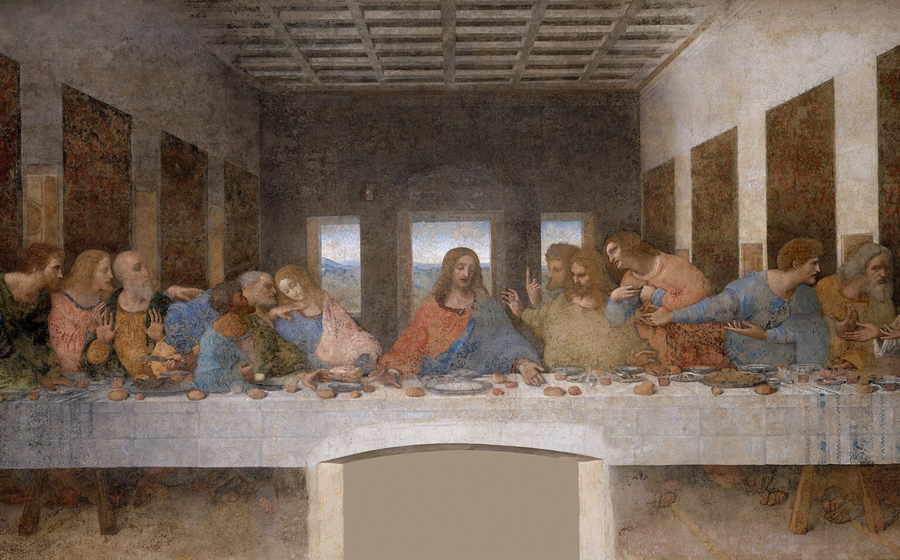

Леонардо да Винчи создавал пространство с помощью светотени, не только показывавшей глубину композиции, но и вовлекавшей зрителя внутрь произведения благодаря единой точке схода зрительных лучей.

Мадонна в гроте, Леонардо да Винчи, 1483–1486 гг.; Обручение Девы Марии, Рафаэль Санти, 1504 г.

«Человек есть мера всех вещей», — писал древнегреческий философ Протагор. Изречение находит отражение в принципах эстетики Ренессанса. Человеческие пропорции служили основой при создании архитектурных форм. Чем величественнее личность, тем грандиознее архитектура, окружающая его. Этот приём можно заметить в «Афинской школе» Рафаэля Санти.

Афинская школа, Рафаэль Санти, 1510–1511 гг. (фрагмент); Тайная вечеря, Леонардо да Винчи, 1495–1498 гг. (фрагмент)

Леонардо да Винчи внёс вклад в мировое искусство, не только продолжив изучение линейной перспективы, но и открыв воздушную перспективу. Это позволило расширить знания о глубине пространства, интересовавшей художников.

Воздушная перспектива — это иллюзорные изменения отдельных признаков объектов (предметов), которые проявляются под воздействием воздуха и пространства. Визуальное восприятие объекта в этом случае складывается из яркости освещения, погоды, времени суток и поверхности, на которой находится предмет.

Благовещение, Леонардо да Винчи, 1472–1475 гг.

ВЫВОДЫ

Пространство в изобразительном искусстве является важной формой передачи не только уровня развития, но и мировоззрения людей опредёленной эпохи: символический характер в Древнем Египте, отсылающий к культу духовной жизни, внимание к композиции и сюжету в Древней Греции, отражение тяжёлых исторических событий в живописи Древнего Рима, расцвет искусства с возрождением государства в Византийской империи и, наконец, пик развития и заложение основ современных знаний о перспективе в эпоху Возрождения. Таким образом, гипотеза исследования подтверждена: каждый из этапов, обладая уникальной историей, повлиял на понимание пространства сегодня. И, несмотря на различие мнений и заложенных в передачу окружающей среды смыслов, все они имеют неразрывную связь.

Образно-композиционное построение изобразительного пространства немыслимо без изучения трудов древнейших архитекторов, художников и математиков. И как пропорционально любой предмет увеличивается при приближении к нему, так и знания о перспективе росли с каждым веком.

Баллод Ф. В. Древний Египет, его живопись и скульптура (I–XX династии) / Ф. В. Баллод. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1913. 85 с.

Бранский В. П. Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи / В. П. Брански. Калининград: Янтарный сказ, 1999. 496 с.

Виноградова А. Г. Математический рационализм в творческом наследии Пьеро делла Франческа: теория и практика / А. Г. Виноградова // Журнал «Театр. Живопись. Кино. Музыка». 2014. 16 с.

Карбонова Б. М. Роль перспективы в создании образца изобразительного искусства / Б. М. Карбонова // Учёный XXI века. 2016. № 2. 3 с.

Колпакова Г. С. Искусство Византии. Поздний период. 1204–1453 года / Г. С. Колпакова. СПб.: Азбука-классика, 2004. 316 с.

Ларькова М. Л. Пространство в изобразительном искусстве в образно-композиционном аспекте (от Античности до высокого Возрождения) / М. Л. Ларькова // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 8. С. 4-7.

Малахова Ю.В., Михеева О.М., Кузнецов В. В. История развития перспективы в живописи: Учебно-методическое пособие / Ю. В. Малахова, О. М. Михеева, В. В. Кузнецов. Благовещенск: Издательство АмГУ, 2014. 38 с.

Чакина Л. Л. Перспектива как зримый образ мира / Л. Л. Чакина // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-12. С. 2788-2792.

Щетников А. И. Архитектурная перспектива в итальянской живописи XIV в. / А. И. Щетников // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. № 1. 27 с.

http://www.art-drawing.ru/gallery/1860-master/detail/20263-master-129 (дата обращения: 10.11.2025)

https://pp.userapi.com/c846420/v846420050/186667/8OAbv4G-bxo.jpg (дата обращения: 10.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ra_Enthroned_in_the_Tomb_of_Roy.jpg?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 10.11.2025)

https://sun9-31.userapi.com/s/v1/if1/4eCchzHtQcz-d14x24IIE8K8fGNTerfAofJELVXNy2WMJWqfAudoQFh91c4WMtWarcgJCbeu.jpg?quality=96&as=32x13,48x20,72x29,108x44,160x65,240x98,360x147,480x196,540x221,640x262,720x294,1000x409&from=bu&cs=1000x0 (дата обращения: 10.11.2025)

https://cdn.britannica.com/02/196802-050-4EE8A6AD/Scenes-Tomb-of-Nakht-tempera-paper-tomb-1915.jpg (дата обращения: 10.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полигнот_(вазописец)#/media/Файл: NAMA_Courtisane_& _client.jpg (дата обращения: 11.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Wall_painting_-mistress_and_three_maids-Herculaneum%28insula_orientalis_II_-palaestra-room_III%29-_Napoli_MAN_9022.jpg (дата обращения: 11.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/SG_NT_The_Last_Supper_Lippo_Memmi.JPG (дата обращения: 11.11.2025)

https://i.pinimg.com/1200x/97/22/b9/9722b9311f19ea016df95ebd7ec310df.jpg (дата обращения: 11.11.2025)

https://academy.hermitagemuseum.org/materials/pelika-s-lastochkoj (дата обращения: 12.11.2025)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/241236/pub_610ab67eed7b6c2180fb3b68_610afe99d1ab867925f476fa/scale_1200 (дата обращения: 12.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Ship_procession_fresco%2C_part_2%2C_Akrotiri%2C_Greece.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/76/1d/48/761d48721c83a404170a68c88f0049e3.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/74/4e/bf/744ebf788b9e8cfe8e87201794a2ad88.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Maestro_di_castelseprio%2C_storie_dell%27infanzia_di_cristo%2C_datazione_incerta_tra_l%27830_e_il_950_dc_ca.%2C_15_natività_1.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://sobory.ru/pic/34550/34590_20170918_231424.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Paintings_in_the_Church_of_the_Theotokos_Peribleptos_of_Ohrid_0273.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://vk.com/photo-67669661_456251312 (дата обращения: 15.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Lorenzetti_Ambrogio_1337.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Cavallini_-Last_Judgment%28fragment%29%2C_c.1300.jpg/1920px-Cavallini-Last_Judgment%28fragment%29%2C_c._1300.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Giotto_di_Bondone_034.jpg/1024px-Giotto_di_Bondone_034.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Giotto_di_Bondone_-_No.26_Scenes_from_the_Life_of_Christ-_10.Entry_into_Jerusalem-_WGA09206.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Mantegna_Andrea_Dead_Christ.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_Da_Vinci_-Vergine_delle_Rocce(Louvre).jpg? uselang=ru (дата обращения: 18.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Raffaello_-Spozalizio-Web_Gallery_of_Art.jpg/500px-Raffaello-Spozalizio-_Web_Gallery_of_Art.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/The_Last_Supper_-Leonardo_Da_Vinci-High_Resolution_32x16.jpg/1920px-The_Last_Supper-Leonardo_Da_Vinci-_High_Resolution_32x16.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Entrega_de_las_llaves_a_San_Pedro_%28Perugino%29.jpg/2560px-Entrega_de_las_llaves_a_San_Pedro_%28Perugino%29.jpg (дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Annunciation_%28Leonardo%29_%28cropped%29.jpg/2560px-Annunciation_%28Leonardo%29_%28cropped%29.jpg (дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Piero_della_Francesca_-Baptism_of_Christ-WGA17595.jpg/960px-Piero_della_Francesca-Baptism_of_Christ-_WGA17595.jpg (дата обращения: 19.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Madonna_di_Senigallia.jpg/960px-Madonna_di_Senigallia.jpg (дата обращения: 19.11.2025)