«Поверхностное музееведение», 2013

Авторская колонка художника Шабурова на сайте «Культпросвет». Полное название: «Поверхностное музееведение. Музейная критика или даже фельетонистика».

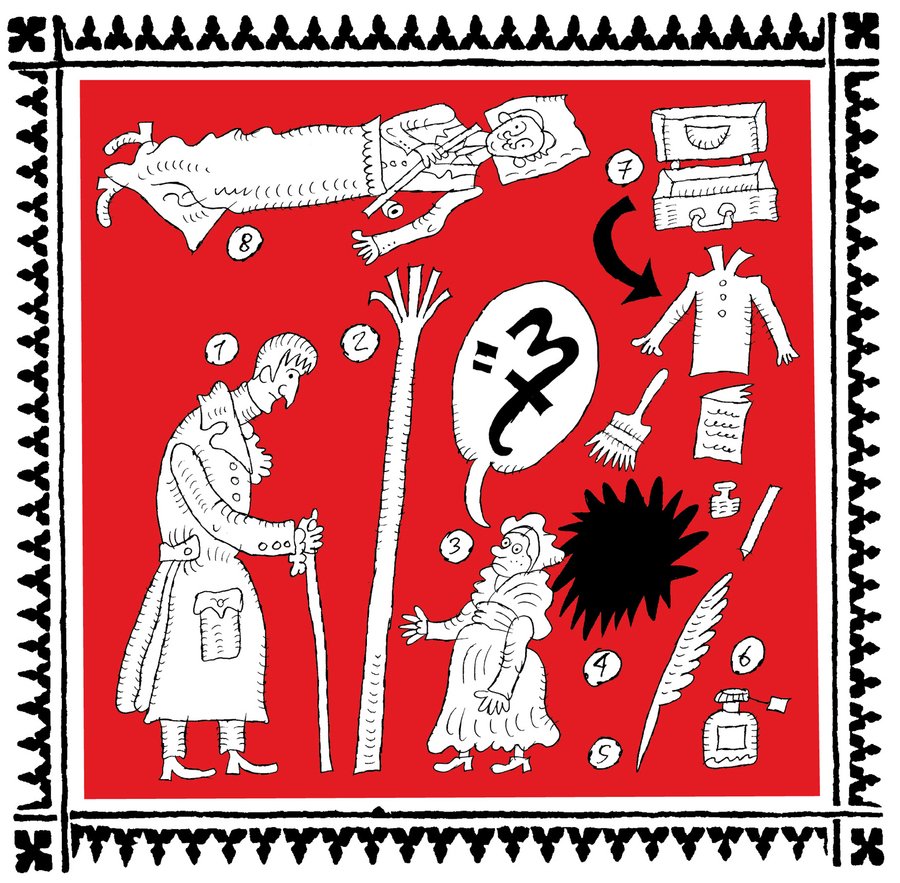

Иллюстрации, расположенные ниже, относятся к описаниям:

музея поэта Вордсворда в Озёрном краю;

музея Дэнниса Сиверса в Лондоне;

Государственной Третьяковской галереи;

Викторианского города-музея Блист-Хилл в ущелье Айронбридж;

музея-панорамы «Сталинградская битва»;

музея диковин в Егорьевске;

музея «Вал Адриана» в Нортумберленде;

музея Питт-Риверса в Оксфорде;

музея «Куликово поле» под Тулой;

дома-музея Льва Троцкого в Мехико.

А в самом низу — музейные рецензии, печатавшиеся когда-то на сайте «Культпросвет».

Эскизы логотипа и шапки

Музей поэта Вордсворда, Озёрный край

Музей Дэнниса Сиверса, Лондон

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Викторианский город-музей Блист-Хилл в ущелье Айронбридж

Музей-панорама «Сталинградская битва», Волгоград

Музей диковин, Егорьевск

Музей «Вал Адриана», Нортумберленд

Музей Питт-Риверса, Оксфорд

Музей «Куликово поле», Тульская область

Дом-музей Льва Троцкого, Мехико

Александр Шабуров ПОВЕРХНОСТНОЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЕ. КАК ИЗ КОГТЯ ЛЬВА СДЕЛАТЬ ЧУЧЕЛО ДИНОЗАВРА, ИЛИ ГАЛОПОМ ПО МУЗЕЯМ МОСКВЫ, РОССИИ, А ИНОГДА И МИРА Музейная критика или даже фельетонистика

Предуведомление

Читатель!

Бываешь ли ты в музеях?

Я — только по работе. Работаю я художником. А художники, путешествуя с выставки на выставку, ничего кроме музейных витрин не видят. Все музеи слились у меня в нерасчленимую вереницу анфилад и балюстрад. Из-за этого я испытывал некоторый непреходящий дискомфорт. Мелькая перед глазами, музеи оставляют в моей голове какой-то след, но осознать его времени нет.

Что примечательно, совсем недавно это меня ничуть не волновало. В «перестройку» мои соотечественники больше ходили не в музеи, а на митинги, уличная жизнь была куда интересней. В «лихие 1990-е» митинги посещать перестали, потому как думали о физическом выживании. А сейчас вдруг опять обратили взор к истории и принялись вспоминать «духовные скрепы».

Музеи снова обрели актуальность. Они — фабрики по выработке национальной, региональной, районной и всякой иной идентичности. Там определяется, что у нас с вами общего, на какой планете и в какой стране мы живём. Там закрепляется реестр наших общих героев и смыслов, а также интерпретации того, что по прошествии времени для нас действительно важно. Нам кажется, что в музеях демонстрируют окаменевшие черепки, а на самом деле там проектируют наше прошлое и будущее.

Потому я взялся провести ревизию наиболее одиозных или наоборот малоизвестных музеев. Обозрев их нарочито простодушным и даже поверхностным взглядом. Отыскать здесь что-нибудь необычное и определить, что в них надо бы переделать. А потом описать свои наблюдения по возможности ясным и удобочитаемым языком.

2013

МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ Государственная Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10

Первым делом я навострил лыжи в Третьяковку.

Её мы знаем с детства, поэтому отнестись к ней с детской же непосредственностью архисложно.

За разбитой (как в спальных районах) дверью тебя встречают мраморные интерьеры дизайна 1980-х годов и раритетные ковровые дорожки, сохранившиеся с тех же времён. По бокам — люстры, самые дорогие из того, что нашлись в магазине «Мебель». Цена билетов — по унаследованной от СССР традиции разная для соотечественников (200 руб.) и иноземцев (350 руб.).

Внутри — портреты русских баб, в угоду моде натянувших на себя неудобные иностранные тряпки. Но уже в них видишь что-то человеческое. В Музее Прадо портреты испанской знати тебе, в общем-то, по барабану, а тут ты понимаешь: все эти люди проектировали то, в чём тебе сейчас приходится жить. Или нарожали тех, кто это спроектировал. Или были их дядьями и тётками. За ними — портреты тех, кто проект нации вербализовал. И картины тех, кто её историю визуализировал.

Происходило это примерно так. В одном из залов висит картина, на которой жирный купец объясняет тощему и тонко чувствующему художнику, что ему рисовать.

Однако, купцы купцам рознь. Старообрядцы не любили царя, РПЦ и Отечество, за что получали новейшие британские технологии, строили мануфактуры, похожие на Биг-Бен, и скупали иностранных Матиссов.

Однако Третьяков пошёл другим путём.

По секрету сказать, он был тоже из староверов (в Третьяковке, по-моему, об этом не подозревают), но ради расширения бизнеса перешёл в стан врага и отнёсся к этому делу всерьёз. Построил рядом с галереей никонианскую церковь. И искусство у него — национально ориентированное. Сейчас это выглядит диковинкой. Ныне у нас все молятся на глобализм и индивидуализм, а у Третьякова данное место занимает христианская доктрина.

Самое главное событие и самое большое полотно — «Явление Христа народу» Александра Иванова. Хотя полно более мелких картин — не без критического взгляда на рядовых клерикалов. Там они бывают толстые, нетрезвые и невнимательные к социально незащищённым слоям населения.

Вторая по размеру картина — явление волосным старшинам царя Александра III (которого сыграл в «Сибирском цирюльнике» Никита Михалков), большая скучная заказуха фееричному обычно и чуть ли не импрессионисту Илье Репину.

Поняли, да? Самые главные — Господь на небе и царь на земле. А всё прочее — нанизано на эту систему координат.

— Да нет же! — говорит мне моя знакомая Ира, работающая здесь. — «Явление Христа народу» попало в Третьяковку лишь в 1925 году, уже при Сталине. А картину Репина «Приём волостных старшин» вытащили и вовсе в конце 1990-х!

Вот те раз.

— Зато спрятали его же «Арест пропагандиста» и «Отказ от исповеди», — бурчу я в ответ, — который переименовали в «Непреодолимое желание исповедоваться»…

Вот и разберись, что тут да как. Даже художники прошлого еле поспевают за изменившейся конъюнктурой. А моя стройная теория рушится.

Вообще искусство в Третьяковке донельзя сердобольное и слёзовыжимательное. Много больных — «Больная», «Больной муж», «Больной художник», «Приезд институтки к слепому отцу». Много страдающих детей, а также картин про суму и тюрьму. Воспитательный эффект очевиден. На каторгу после этого не хочется.

Что запомнилось?

Герб России зачем-то под сапогом Ивана Грозного у В. Васнецова.

Кучи отрезанных или насаженных на палки голов у В. Верещагина.

Картина, на которой средневековый старичок привёл трёх дочек к сеньору, дабы тот осуществил право первой ночи.

Картина М. Нестерова с тремя старцами и лисичкой (видимо, иллюстрация к В. Пелевину).

Копия Рембрандта кисти опять же Репина.

Его же иудей на молитве…

Помню, в «перестройку» я задавался вопросом: а как котируется на Западе наш Репин («великий щупальщик существа человеческого», как обозвал его В. Розанов)? Раз Репин ориентировался на внутрироссийский контекст, значит он — не такой великий, как, скажем, Энди Уорхол? Не видел ничего, кроме своего носа?

А сейчас стало ясно: мы имеем право на свою историю так же, как Китай — на своё видение Второй мировой. Да и художник обязан свой опыт осмыслять, а не просто копировать модные образцы.

Нескромной блямбой выглядит огромная золотая надпись про то, что зал Врубеля реконструирован на деньги В. Вексельберга. Откуда у Вексельберга деньги, спрашивается? В Метрополитен-музее много залов с коллекциями частников, потому если он подарил чего-нибудь, тогда ладно, можно написать о том самыми мелкими буквами на этикетке. А так нечего своей гордыней глаза мозолить!

В зале иконописи есть забавные существа с семью крылышками и красные колёсики с четырьмя. Здесь же можно обнаружить, что щиты у древнерусских воинов были самых причудливых форм и расцветок — круглые, квадратные, треугольные, капелькой и трапециевидные.

В качестве записной книжки я использую фотоаппарат. Но старушка-смотрительница не даёт:

— Фотографировать запрещено!

— Чего ради? — спрашиваю я.

У кассы было написано, что фотографировать запрещено со вспышкой. Да и это архаизм, сохранившийся со времён, когда фотовспышки были ламповыми…

Но спорить бесполезно. На местах у нас, как водится, перегиб.

Что ещё? Памятник Третьякову перед зданием ГТГ установлен на месте статуи Сталина (второго автора здешней экспозиции) работы С. Меркурова. Она сохранилась до наших дней, только перенесёна во внутренний двор и прислонена к стенке.

Ещё есть «новая Третьяковка» — экспозиция художников уже прошедшего ХХ века — в одном здании с ЦДХ (Центральным домом художника), только сбоку.

НАДО БЫ ЗАКОПТИТЬ Дом-музей поэта Вордсворта Dove Cottage, Grasmere, Cumbria

У нас поэт Вордсворт известен куда меньше Байрона, на родине — наоборот.

Хотя А. С. Пушкин именно про него сочинил «Суровый Дант не презирал сонета…», а также превозносил Вордсворта за то, что он отошёл от классицистского пафоса и стал писать «языком честного простолюдина».

Вот, что декларировал Вордсворт:

«Обыкновенная жизнь избрана мною потому, что только в ней всё естественно и правдиво. Надо брать материал для творчества из обыкновенной жизни, оформлять его обыкновенным способом, на обыкновенном языке».

Подписываюсь под каждым его словом!

Даже повторю его принципы:

обычная жизнь — лучшая тема для поэзии;

ей лучше всего подходит разговорный язык;

выражение чувств важнее сюжета;

поэзия — спонтанное излияние эмоций, пережитых в спокойствии.

Ну круто же!

Половина стихов Вордсворта выглядит так. Поэт выходит из дома и слушает рассказы встречных сельчан. Ему попадаются: покинутая индианка, странствующий старик, сумасшедшая мать и слабоумный мальчик.

Мальчика послали в город за подмогой, а он отпустил поводья и всю ночь коняга везёт его не туда. Старик ковыляет в больницу проститься с сыном. Не умеющая считать девочка, живущая при кладбище, рассказывает, что из её семьи двое умерли, двое уплыли, двое уехали в деревню, но вместе с ней их всё равно получается семь. Или пастух на вопрос, отчего он плачет, рассказывает, как пали все его овцы.

Жесть, как говорят нынешние дети.

Ещё Вордсворт писал о том, что не стоит злоупотреблять чтением книг:

«Искусств не надо и наук. В стремленье к подлинному знанью Ты сердце научи, мой друг, Вниманию и пониманью».

И тут целиком и полностью присоединяюсь!

Это не могло не сказаться в быту. Однажды, по свидетельству современника, получив какую-то книгу из Лондона, Вордсворт разрезал её страницы столовым (!), а не канцелярским ножом. Вот крендель! В те времена это было верхом неприличия.

А ещё Вордсворт декларировал, что цель поэзии (а также познания, сочувствия и пр.) — удовольствие. Этого уже совсем позволить нельзя!

Потому критики считали его сочинения «пустыми детскими стишками, отличающимися упрощённостью речи и незрелостью мысли», а собратья по перу строчили пародии:

«Среди нехоженых дорог Писатель проживал. Его понять никто не мог И мало кто читал…»

Близкая русскому интеллигенту судьба.

В старости Вордсворта назначили-таки пожизненным придворным Поэтом-лауреатом, однако за последующие 7 лет он почему-то не написал ни строчки. Вот и вся его биография.

Что ещё?

По правилам транслитерации все однофамильцы поэта Вордсворта у нас должны писаться, как Уэрдсуэрты. Анекдот из лингвострановедческих словарей.

В 1799 году Вордсворт поселился в коттедже «Голубятня» в деревушке (или городишке) Гросмир. Это в так называемом Озёрном краю, отчего его соседи-поэты (Кольридж и Саутси) зовутся «озёрной школой». Неподалёку отсюда Вордсворт и умер. Тут же хранятся все его рукописи. Сейчас ими владеет Вордсворт-трест. Любому желающему их дают потрогать, но желающих мало. Я потрогал.

Шучу:

— Вы бы организовали здесь летний молодёжный фестиваль «Рок против наркотиков». От посетителей отбоя не будет!

Потому как после Вордсворта в том же самом доме проживал, не поверите, Томас де Куинси, автор знаменитой книжки про курение опиума. Но де Куинси и Вордсворт в Британии — величины несопоставимые. Хотя это де Куинси заметил, что поэт не тем ножом книжку разрезал.

Музей маленький — побелённый домик и садик. В садике — скамейка и беседка. Когда-то литературовед Вайль насчитал на столе в лондонском музее Шерлока Холмса 43 безделушки. Тут ничего подобного нет. Все экспонаты словно мыши съели. Потолок низенький (как у моей бабушки был).

В передней комнате показывают древнюю зубную щетку — палочку с измочаленным концом. Вместо зубной пасты использовали золу из камина.

В спальне на кровати лежит чемодан размером с обувную коробку. В нём — сменная рубашка, тетрадка и карандаш. И всё! С таким незамысловатым багажом в 1820 году поэт месяцами путешествовал по Европе. Рубахи менял раз в 2 недели. Верхнюю одежду стирал раз в год.

На кухне мне рассказали, как это происходило. Уточняют: водопровод провели позже. Здесь же свечи лили. Отчего потолки были закопчёнными до черноты…

Ёлки-моталки, думает тут среднестатистический посетитель, а зачем их теперь побелили? А если побелили, чего не закоптить вновь?.. Мы воспитаны на кино про Гарри Поттера, и от музея хотим такого же жизнеподобия, погружения в неподдельную реальность. Разве трудно было пригласить в музей декоратора из кино, который бы всё здесь завазюкал?..

Впрочем, музей по такому рецепту в Британии тоже есть.

МУЗЕЙ-ХРУЩЁВКА Дом Денниса Сиверса 18 Folgate Street, Spitalfields, London

Идёшь по обычной лондонской улице и тут — бац! — попадаешь в машину времени.

Согласно легенде, художник-декоратор Деннис Сиверс получил в наследство дом, не убиравшийся прежним владельцем аж с XVIII века. Грязные простыни и протекшие потолки. Сел думать, что с этим сделать? И решил ничего не делать. Оставить всё, как есть. Превратить в «музей-натюрморт» викторианских времён.

Расходы на содержание музея минимальные.

Нужно покупать:

свечи (для аутентичного освещения);

дрова для каминов;

а также портвейн, фрукты и булочки (для запахов). При свечах, как вы догадываетесь, почти ничего не видно. Зато фантазия бьёт через край. Обоняние активизируется.

Оказывается, булочки в те далёкие времена разогревали так. У каждого камина — несколько поворачивающихся сковородок на шарнире, положил на такую сковороду булку — и развернул её прямо в камин.

Просто так в музей не попасть. Надо записываться по телефону +44 (0) 20 72 47 4013. Билеты от 10 до 14 фунтов с персоны (плюс 10% — мне за наводку).

Разговаривать и фотографировать в музее нельзя. Гуляешь молча по дому под стук копыт за окном (это фонограмма звучит), в полутьме и практически в одиночестве. По трём этажам, подвалу и чердаку. Хотя какие-то групповые щалманы и корпоративы здесь тоже проводят.

Повсюду — пыль и тлен, а в голове — сожаление, что у нас никто не догадался свою хрущёвку в такой вот музей превратить. Или уже додумались?

АЛЬТЕРНАТИВА СТРИПТИЗУ ЕСТЬ Викторианский город-музей Блистс-Хилл Blists Hill, Ironbridge

Когда я увидел в Москве рекламу спектакля «Мужской стриптиз», то подумал, что это какая-то пошлятина. Шанс для страждущих театралок увидеть голышом известных столичных артистов. А оказалось, данная пьеса совсем не про то. Можно сказать, это социально-экономический портрет Британии времён Маргарет Тэтчер.

У нас к Тэтчер относились с симпатией (за её «перестроечные» шуры-муры с Горби), на родине к ней куда более сдержанное отношение. Тэтчер угробила всю британскую промышленность, а финансирование учреждений культуры сократила на 50%.

Музейщики стали гадать, как им зарабатывать на своих экспонатах (при том, что в государственные музеи там вход бесплатный). А у вчерашних пролетариев не было ничего, кроме их не шибко презентабельных тел. Поэтому они и занялись стриптизом.

Интересный выход из ситуации нашли в местечке Айронбридж.

Названо оно в честь построенного в 1799 году первого в мире чугунного моста, напоминающего лежащую через реку Эйфелеву башню. В XVIII веке именно в Айронбридже началась Промышленная революция, но к 1970-м он стал, что называется, депрессивным регионом. Свалкой невостребованных ремёсел и устаревших технологий. Пока уже в нашем веке кто-то не додумался свезти всё это в одно место и устроить здесь город-музей Викторианской эпохи.

Вход сюда 15 (точнее 14,95) фунтов для взрослых, 12 (11,95) — для пенсионеров, 10 (9,95) — для детей. Внутри: газовые фонари, булочная, кондитерская, мясные и рыбные лавки, конюшня, свиноферма, типография, почта, школа, мастерские жестянщика, фотографа, столяра, гробовщика, производство гипсовых украшений, ремонт велосипедов, свечной заводик, аптека с зубоврачебным креслом, англиканская церковь с фисгармонией, катер для ломки льда на реке раскачиванием, дома доктора, пастора и работяги.

Есть железная дорога и сталелитейное производство. Местные труженики ходят в викторианской одежде. Их продукцию можно купить на обмененные в кассе викторианские деньги. Фунты, шиллинги, фартинги и пенни (которые у нас по странной традиции прозываются «пенсами»).

Свечки, оказывается, делают так. Режут шнур на куски, вешают рядами на специальное колесо и партиями опускают в расплавленный воск, и так несколько раз, пока шнурки им не покроются.

На мой избалованный взгляд город чересчур новый и чистенький. Могли бы стилизовать под старину. Застарить. Но каждый выживает, как умеет. Помимо викторианского города в Айронбридже еще 5 или 6 музеев.

В Блистс-Хилле я оказался с делегацией музейных работников из России.

— А почему вы не делаете что-то подобное про своё советское прошлое? — спрашивают нас британские коллеги.

— Не хотим! — отвечает тут за всех представительница Британского Совета. — Мы воспринимаем его как период оккупации!..

Тут даже видавшие виды и прошедшие сквозь многие идеологические выкрутасы музейщики крякнули.

— Какой-такой «оккупации»? — уточняют они. — Кого кем?

— Оккупации России тоталитарным Советским Союзом!!!

Вот вам наша новейшая идеология без экивоков. Мы каждый день это по телевизору видим. Непонятно, за что шпыняли телеканал, который устроил опрос, не надо ли было сдать Ленинград врагу? Ведь по другим — то же самое!

Например, по «Первому» — новый сериал про блокаду. Наши бьют и пытают друг друга почём зря. А гуманные фашисты резонёрствуют, что большевики готовы уморить голодом своё население, но город не сдадут.

В журнале «Власть» — то же:

«Как Сталин помогал Гитлеру убивать жителей Ленинграда».

И это только усугубляется.

Хорошо хоть на открытии олимпиады в Сочи без достижений советского периода не обошлись (обнаружилось, нам больше в XX веке гордиться нечем). Но тут уже зарубежные телеканалы доглядели и данный кусок из трансляции вырезали.

Тем не менее поучиться за границей есть чему. После Блистс-Хилла две женщины из нашей компании, Наташа и Лена, организовали в Коломне музей-фабрику «Коломенская пастила». О нём тоже как-нибудь расскажем.

ДОМИКИ В КОЛОМНЕ Музей-фабрика «Коломенская пастила» Коломна, ул. Посадская, 13-а

Не так давно я упоминал, как две предприимчивые женщины из Коломны, Лена и Наташа, съездили в Англию и, насмотревшись там на музеи викторианского быта, организовали в Коломне нечто похожее.

В 1917–1924 годах здесь жил писатель Борис Пильняк, который сочинил рассказ под названием «Коломенская пастила». В самом рассказе пастила ни разу не упоминается.

Но это не помешало Лене и Наташе спустя почти что 100 лет открыть на соседней улице Музей пастилы.

Посетителей здесь встречала ряженая баба «коломенская пастильница» (из произведения уже другого местного писателя Ивана Лажечникова «Ледяной дом»):

«Вот человеческий лик, намалёванный белилами и румянами, с насурменными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сорокавёдерная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют её. Голубые шерстяные чулки выказывают её пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют её осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу».

Уф! Процитировал для контраста. Если бы я писал с таким набором эпитетов, вы бы давно уснули.

И, видимо, у Лены с Наташей сложились хорошие отношения с областными министерством культуры, поэтому через год неподалёку открылся музей-фабрика пастилы, где выращивали яблоки и устраивали театрализованные кулинарные шоу. Летом здесь устраивают фестиваль «Антоновские яблоки» (название позаимствовано у Бунина), а зимой — «Ледяной дом» (у Лажечникова). Самый оригинальный сувенир — пастила для излечения от алкоголизма.

Но и на том энергия Лены и Наташи не иссякла.

Ещё через год в паре кварталов на площади с памятником Ленину открылся музей советского быта. По легенде, на 1-м этаже в этом же доме был гастроном «Три поросёнка» (в витрине стояли три гипсовых свиньи), где работал грузчиком ещё один известный писатель — Венедикт Ерофеев.

У меня дружеские отношения с писателем Виктором Ерофеевым. Его мильон раз путали с Венедиктом, сперва он переживал, потом привык. Поэтому я шучу:

— Ты в своё очередное собрание сочинений включи его «Москву — Петушки». Конечно, заплати наследникам гонорар, честь по чести, а сам жди скандала. Это будет главным литературным событием года! Все станут вас сравнивать и говорить, какой ты негодяй. Заодно ваши книжки перечитают!

Однако эта моя гениальная идея так и осталась нереализованной.

Официально музей называется «Арт-Коммуналка» «Арт-» — потому что здесь есть резиденция для приглашаемых художников и зал для их временных выставок.

Кроме того тут воспроизведены: прихожая, совместный санузел, спальня и кухня. Есть висящий на стене велик, кровать с шишечками, часы со спутником, чеканные портреты Есенина и Хемингуэя, вышитые наволочки, отрывные календари, обменянная на макулатуру «Графиня де Монсоро» и много чего ещё.

На кухне — стол, накрытый клеёнкой, где посетителей поят чаем из гранёных стаканов в алюминиевых подстаканниках и кормят сосисками с зелёным горошком.

Коломна не вошла в сталинское «Золотое кольцо», потому туристов тут мало.

Одна из легенд, откуда у города такое название. Сергий Радонежский шёл мимо основывать Старо-Голутвин монастырь, попросил воды попить:

— А они колом мя!

Хотя достоверно известно, что город назвали Коломной задолго до того. Ещё недавно такой фольклор не возбранялся, сейчас его прячут в путеводителях куда подальше.

Половина домов в Посаде увешены мемориальными досками. Их автор — местный краевед А. Арзуманов. Все доски — мраморные и с ковкой — разные. Жители, правда, это не шибко ценят. Выкидывают резные наличники и вставляют в памятники деревянного зодчества белые пластиковые рамы. А чего? За окнами — капитализм, у домов — частные владельцы, исторический бэкграунд им в тягость.

За окном «Коммуналки» — Маринкина башня Коломенского кремля.

По рассказу всё того же Пильняка здесь содержали жену Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, она же — первая русская царица Марина Юрьевна. Перед этим Романовы у неё на глазах убили её 3-месячного сына, прозванного потом для острастки Ивашкой-ворёнком. Но Марина Юрьевна оказалась оборотнем, обернулась то ли сорокой, то ли вороной и улетела из башни. Так и летает над Россией, неся беды и разрушения.

По моему поверхностному впечатлению, Марина Мнишек отметилась в половине российских городов по эту сторону Уральского хребта. Надо снять боевик — не хуже «Терминатора-2» или «Ван Хельсинга» — как всякий новый правитель первым же делом ставит спецслужбам задачу изловить «бесстыжую Маринку» к очередному юбилею 1612 года. Нейтрализовать источаемый ей негатив, основания для которого у неё, как вы поняли, имеются. Ещё старинный анекдот. На другой башне кремля, Матасовой, обычно сидел чёрт и мотал ногой. Мимо пролетал другой:

— Откуда и куда, брат?

— Летал в Бобренев монастырь монахов соблазнять. Да решил в город перебраться…

— Э-эх, голубчик! Я тут уже 400 лет от нечего делать ногами мотаю. Здешние жители сами кого угодно грешить научат!..

Видимо, поэтому Матасову башню давно уже разобрали на кирпичи, а на сохранившихся шпилях недавно посажены ангелы.

Что ещё интересного?

В сквере под названием Блюдечко нашли стоянку неандертальцев.

В женском Ново-Голутвине монастыре монахини разводят служебных собак и даже жирафов, а также создали музей «органической культуры».

В Кремле растёт вяз, возле которого в 1936 году (есть фото) сидела Анна Ахматова. Планировала встретить Пильняка, но разминулись. В результате написала стихотворение «Шиповник»:

«Несказанные речи Я больше не твержу. Но в память той невстречи Шиповник посажу».

Рядом из-под земли якобы слышен колокольный звон. В дни татаро-монгольского нашествия сюда по каким-то причинам, уж не помню, провалилась церковь (тоже распространённая легенда, во многих городах встречается).

Неподалёку от этого места происходит действие мистической повести Александра Чаянова «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора».

По сюжету московский архитектор Владимир М., приехав в Коломну, видит в «Парикмахерской Тютина» восковую статую Клеопатры, влюбляется в неё и начинает колесить по свету, пытаясь найти похожую даму:

«Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос окаймляли бледное, с зеленоватым опаловым отливом лицо, горящее румянцем и алыми губами и в своей композиции укреплённое огромными чёрными глазами».

Однако всё безуспешно. То ли дело сегодняшние критерии: в/о, м/о, ч/ю.

Ещё мне сказали, что позже по данному сочинению был снят фильм «Господин-оформитель». Но я проверил. Действие происходит не в Коломне, а в Петербурге, герой — не архитектор, а художник, зовут его не Владимир М, а Платон Андреевич, куклу создаёт он сам, рассказ о том написал А. Грин, но всё остальное сходится.

Заодно я узнал, что действие «Домика в Коломне» А. С. Пушкина происходит не в Коломне, а в одноимённом районе Санкт-Петербурга. Вот это открытие! Говорю здешним музейщицам: — Не пропадать же идее! Сделайте в Коломне гостиницу с таким названием!

Через год приезжаю — такая уже есть.

Коме неё открыли «Музей изначалья» (т. е. денег), музеи «Калачная», «Кухмейстерская», «Душистыя радости», «Коломенский пряник», «Коломенский патефон», «Шёлковую фабрику», «Кузнечную слободу», «Музей трамвая», «Дом самовара», «Бабью долю» и специальный информационный центр, чтобы туристы во всём этом многобразии не заблудились.

Напоследок хочу сказать: цените писателей, сограждане! Через сто лет вы будете из их, казалось бы, случайных цитат музейные холдинги делать!

ШКАФЫ СО СКЕЛЕТАМИ Музей Питт-Риверса South Parks Road, Oxford

Токийский национальный музей (который я упомяну ещё не раз) насчитывает пять зданий, но единовременно показывает только одну временную выставку.

В Оксфордском университете есть собрание, основанное на противоположном принципе — открытого хранения всей коллекции сразу. Это презент от генерала-этнографа Огастеса Питт-Риверса в обмен на создание здесь кафедры антропологии.

Питт-Риверс — основоположник систематизации и каталогизации в музейном деле, поэтому у него всё разобрано по шкафам. Шкафы плотно составлены друг к другу и так 3 этажа. Куклы к куклам, маски к маскам. За ними: божки, бубны, бумеранги, мокасины, луки, стрелы, ружья, револьверы, мумии, доспехи, музыкальные инструменты, отрезанные головы, снасти для рыбной ловли, корзины, керамика, модели лодок и птичьи яйца, раскрашенные разными человеческими особями.

Нашёл, чтобы нарисовать для вас:

тотемное изображение Королевы Виктории, вырезанное в Нигерии;

настольную лампу из рыбы-ежа;

скрипку в виде павлина

и нож в форме клюва марабу.

В фойе — аттракцион для сбора пожертвований. Опустишь 2 фунта — и стоящие в стеклянном кубе фигурки известных антропологов приветствуют тебя поднятием рук. Хелло, камрады!

Чтобы попасть в музей Питт-Риверса, нужно пройти через другой университетский музей — Натуральной истории. В нём находится чучело вымершей по причине своей доверчивости и битья по голове птицы под названием дронт, он же Додо, описанный в книге Л. Кэрролла-Доджсона «Алиса в Стране чудес». Рядом чучела прочих тварей из «Алисы» (надеюсь, не тех самых) и множество доисторических скелетов.

Рядом колледж Крайст-Черч (Церкви Христовой), где Доджсон работал преподавателем математики, а отец Алисы Лидделл (чуть было не написал Дуллитл) деканом. В обеденном зале колледжа якобы снимали академию волшебников Хогвартс из «Гарри Поттера». Поэтому, когда студенты отобедают, сюда запускают ораву туристов. Быстро прогоняют меж столами и на выход. Но я успел стянуть себе тарелку с вензелем.

За воротами колледжа — ничем не примечательная лужайка и аллея. Прошёл по аллее до речки, где катались на лодке Льюис Доджсон и Алиса Лидделл (опять чуть не написал Дуллитл). Ничего экстраординарного, всё буднично. Деревья, трава, воздух. Речка напоминает канаву. Солнышко пока светит, но уже готовится на покой.

Неподалёку находится Эшмолеан, считающийся здесь первым музеем в мире. Во всяком случае, в Оксфорде. Он основан на коллекции редкостей алхимика, астролога, масона и антиквара Элиаса Эшмола, которую тот подарил университету в 1677 году.

На самом деле изначально музей располагался в нынешнем Музее истории науки, потом коллекцию разделили на 4 части. Тут выставлены художества, восточные и археологические древности. В частности, микенское кольцо, вдохновившее местного профессора Толкина на сочинение саги «Властелин колец». Что удивительно — вместо древних подлинников здесь не стесняются выставлять свежие гипсовые слепки и ничего!

Напротив Эшмолеана — отель, в баре которого любил сиживать телевизионный инспектор Морс, а в ресторане висят картины карикатуриста сэра Осберта Ланкастера. Больше их нигде не увидишь.

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ Вал Адриана Carlisle, Vindolanda, Hexham, Northumberland

Помимо музеев художественных, исторических, технических и этнографических, музеев-театров, музеев-магазинов и музеев-натюрмортов попадаются музеи на открытом воздухе — археологические парки. И даже целые виртуальные цепочки из россыпей вполне себе конкретных камней. Длиной до 210 км.

Мало кто знает, что во II веке Великобритания была перегорожена из конца в конец стенкой. Ей при императоре Адриане отделили границу тогдашней Римской империи от местных варваров. До наших дней дошли отдельные фрагменты стены и развалины охранявших её фортов.

Редьярд Киплинг посвятил Адрианову валу три рассказа со сквозным героем, служившем здесь центурионом Парнезием — «Центурион Тридцатого легиона», «На великой стене» и «Крылатые шлемы»:

«Понятно, чем дальше продвигаешься на север, тем безлюднее делаются дороги. Наконец, выходишь из лесов, поднимаешься на обнаженные горы, где в развалинах наших разрушенных городов воют волки. И как раз в то время, когда начинаешь думать, что перед тобой конец мира, замечаешь дым; он тянется от востока к западу насколько хватает зрения, а под ним, тоже насколько видит глаз, виднеются дома, храмы, лавки и театры, бараки и овины, позади же них то поднимается, то падает, то опускается, то показывается ряд башен. Это стена.

— Ах!.. — еле переводя дыхание, в один голос сказали дети.

— Можете удивляться, — заметил Парнезий. — Даже старики, которые чуть ли не с детства служили под орлами, говорят, что в империи нет ничего удивительнее стены, когда впервые её видишь».

В 1970-е нынешние хранители разрозненных обломков Адрианова вала решили сэкономить на пиаре, маркетинге и девелопменте, для чего объединились в два треста.

Трест «Виндоланда» в рекламе нуждался меньше. Ему и так хорошо. У него — одноимённый римский форт, огромное поле с камнями, на котором желающие могут пожить за плату в палатках и поучаствовать в раскопках.

Рядом — богатейший археологический музей. Реставрационные мастерские за стеклом. Одних только прекрасно сохранившихся кожаных сандалий — больше сотни, хоть сейчас носи!

Но главное — здесь нашли 750 деревянных табличек I–II веков нашей эры, самые старые в Британии письменные памятники. Из них мир узнал, что древнеримские солдаты носили трусы-сублигакулы. И весьма неполиткорректно обзывали местное население «бриташками» (лат. brittunculi). Британец Киплинг в своих рассказах более деликатно именует их «пиктами».

При археологическом парке, понятно, есть Музей римской армии для детей — ряженые манекены и аттракционы. И сувенирный магазин — всё про римлян.

Второму тресту «Вал Адриана» ничего, кроме камней, не досталось, пришлось применять смекалку. А именно — методы «ненасильственных политических акций». Через газету они созвали волонтёров, те вечером встали со свечками на одном из участков стены, фото получились эффектными и разошлись по британским СМИ. После чего зазывать желающих поглазеть на каменюки стало легче.

При фонде «Вал Адриана» тоже есть свой Музей римской границы в Карлисле. Отсутствие экспонатов здесь компенсировали притянутыми за уши современными идеологемами. А может, на другое сейчас деньги не дают?

Этот музей уже целиком состоит из интерактивных игр и аттракционов, а завершается метафорическим объектом — стенкой, через разломы которой видны фото всех последующих пограничных конфликтов и знаменитых стен. В Китае, Берлине, Израиле, ну и т. п.

Надо сказать, что я тоже за всё хорошее против всего плохого. Только тут решительно ничего не понял. Когда римские легионеры обзывали их «бриташками» — это, конечно, плохо. А когда всю последующую историю британцы вторгались куда ни попадя, выставляя себя прогрессивными просветителями, это как? Половина перечисленных стен появилась благодаря их козням. В общем, британские товарищи — большие мастера наводить тень на плетень.

У «Вала Адриана» тоже имеется древнеримский форт (правда, далеко в поле, возле дома одной из сестёр Бронте). Здесь школьникам опять рассказывают, как мирно сосуществовали легионеры разных мастей. В подтверждение показывают хорошо сохранившийся древнеримский туалет (по уверениям исследователей, на 30 персон). И заключают, что это самый древний памятник «мультикультурализма» в мире (хотя термин возник в 1960-е годы ХХ века).

В скором времени сюда планируют запустить эскалатор для инвалидов. Представляете: пустынное поле и ступеньки едут. Что само по себе прекрасно!

Приезжаю домой, в Россию, включаю телевизор — а у нас то же самое.

Новый российский сериал о Шерлоке Холмсе, 2-я серия. Посетители викторианского паба спорят о «толерантности». Что уже смешно. Точнее, однополчанин д-ра Ватсона майор Шолто произносит гневный спич против «понаехавших»:

— Они заполонили здесь всё! Они живут в наших домах! Они торгуют на наших рынках! Они режут своих баранов у меня на улице! Они танцуют и молятся на наших площадях! За это мы с тобой воевали, Джон? Это называется толерантностью?

А этот термин в нынешнем его значении стал применяться в 1990-е и в Викторианской Англии отсутствовал начисто.

Но, слава богу, все прочие однополчане — те самые, что придумали концлагеря и расстреливали туземцев, привязывая их к пушкам, — решительно осуждают майора, а д-р Ватсон даже вызывает его на дуэль.

Что тут сказать? Правильно сделали, что осудили! Музеи и сериалы для того и нужны, чтобы втемяшивать детям актуальные социальные идеалы, пусть даже на примерах из старины. Желательно только делать это чуть более достоверно, а то они нам не поверят.

Или, может, всё-таки не натягивать глобус на сову? А то упомянутый Киплинг, певец «бремени белого человека», колонизировавшего «дикарей, наполовину бесов, наполовину людей» — тоже окажется «толерантным мультикультуралистом»? И литератор Диккенс, жалевший британских деток, но призывавший убить весь индийский народ разом?

Давайте позволим расистам, империалистам и джингоистам оставаться такими, какими они были. Будем говорить о том прямо и не пытаться отмыть их добела. А то мы и наших белогвардейцев, пособников интервентов и прочих фашистских прихвостней начнём скоро за приличных людей выдавать. Или уже начали?

КИТЧ ИЛИ ФЕЙК Музей-театр «Булгаковский дом» и Мемориальный музей М. Булгакова «Нехорошая квартира» Москва, Большая Садовая ул., 10

В Лондоне есть две квартиры Шерлока Холмса, на Гоголевском бульваре в Москве — два памятника Гоголю, а на углу Петровки и Страстного можно отыскать двух бронзовых Высоцких. Неудивительно, что в одном доме на Садовом кольце существуют сразу два музея, посвящённые Михаилу Булгакову.

Заходишь на Садовом в нужную арку — и уже тут всё украшено иллюстрациями к «Мастеру и Маргарите» художника П. Оринянского. Они почему-то стилизованы под ар-нуво, хотя действие романа происходит в 1930-е годы, когда отживал конструктивизм, но, может, в этом есть скрытый смысл.

Слева за аркой — «Булгаковский дом».

Это музей народной любви к самому популярному в России роману.

Находится он в первом подъезде на 1-м этаже. Вход сюда бесплатный. Ни Булгаков, ни его персонажи здесь не бывали, зато прямо у дверей стоят бронзовые Коровьев и Бегемот.

Это часть скандального проекта скульптора А. Рукавишникова, который он предлагал разместить на Патриарших в конце 1990-х. Однако жителей запугали, что в центре пруда установят огромный примус, и в результате инспирированного «народного протеста» здесь оставили героев басен Крылова. Сохранившиеся статуи из булгаковского цикла Рукавишникова можно отыскать у его ресторана «Рукав».

За дверью «Булгаковского дома» — разрисованные стены, буфет и две маленькие комнаты. В обеих — модели памятника Булгакову, один сидит в кресле, второй — с краю разрушенной наполовину скамейки (это тоже Рукавишникова).

В первой комнате имеется окно в Киев, через него видно Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому. В другой — печка, сквозь которую можно попасть в ещё одну, тайную комнатку. Там темно, но во время экскурсий включают ультрафиолетовую лампу, и на чёрных стенах зажигаются иллюстрации опять же Оринянского, воспроизведённые белой краской.

Прочие пустоты заполнены мешаниной из того, что удалось собрать — изданиями книг, сувенирными котиками и прочими простонародными творениями, которые высокомерные искусствоведы именуют «китчем».

Упомянутая выше любовь возникает обычно в пубертатном возрасте, при первом же прочтении. Возбуждает её горючая смесь из кажущихся запретными ингредиентов: смешных приключений нечистой силы, высокомерного отношения к обывателям, предвкушения большой, но тайной любви, а также оргий с голыми тётеньками. Квазирелигиозные главы обычно пролистывались без интереса.

В подвале под музеем устроен театр. Во дворе — автобус, раскрашенный под трамвай, он ездит по булгаковским местам.

Что здесь действительно уникального?

У всякой мифологии имеются авторы. Их не всегда помнят, но тут другой случай. Топографию «Мастера и Маргариты» разработали булгаковеды-энтузиасты Борис Мягков и Леонид Паршин. Поэтому самое ценное в данном музее — нарисованная в 1970-е карта мест действия романа и рукописное древо советских булгаковских сект, даты их кухонных баталий, фронты-фланги, киевский и питерский плацдармы.

Помимо прочего Мягков сумел распознать, что в самолёте, который выпроваживает бесов из Москвы в финале романа, сидит лично Сталин. В соседнем музее придерживаются противоположных политических взглядов.

Второй булгаковский музей — на последнем этаже в следующем подъезде. Сюда вход — 70 руб.

Организовала его альтернативная булгаковедческая мафия во главе с Мариэттой Чудаковой. Она была яростной ельцинисткой, подписанткой писем 36-ти и 42-х писателей с требованием запретить компартию и расстрелять Верховный Совет РФ. За что ей, видимо, и пожаловали данную квартиру для учреждения булгаковского фонда. Долгие 13 лет посетителей сюда не пускали, пока не появились конкуренты. Тогда здесь тоже организовали музей, «первый и единственный государственный», директором его стала сестра Чудаковой.

Именно Чудакова сотворила миф о «запрещённом властью романе» «антисоветского писателя», бывшего белогвардейца и сына преподавателя богословия. В более поздних видениях исследовательницы Булгаков казался ей и вовсе монархистом.

Чтобы опровергнуть данные неоспоримые постулаты, хватит одного абзаца.

На рубеже веков многие — от Л. Андреева до будущего председателя ОГПУ В. Менжинского — сочиняли романы о явлении дьявола в Москву и о том, что родоначальник христианства был не богочеловеком, а человеком. Белогвардейцев среди советских писателей тоже хватало — от В. Шкловского до В. Катаева. «Антисоветской» сатиры про бюрократов и взяточников в сочинениях Булгакова — не больше, чем у В. Маяковского или у И. Ильфа с Е. Петровым. «Запрещённым» роман не был, потому как автор переписывал его до самой смерти, почти совпавшей с началом Великой Отечественной войны. Во время и после войны сочинения про подвиги чертей востребованы не были. Но как только интерес к частной жизни и мистическим мерехлюндиям творцов воскрес, его тут же напечатали. О «цензурных сокращениях» чуть позже. А чтобы оценить «монархизм», Булгакова достаточно прочесть его пьесу «Батум», надеюсь, она у вас есть под рукой.

«Никогда ничего не просите!» — писал Булгаков, хотя сам то и дело отправлял проникновенные жалобы руководителям советского государства, а те всякий раз их удовлетворяли. Впервые — когда Булгаков устроился в ЛИТО, где комнату ему пообещали лишь через два месяца. Пока же он поселился у мужа сестры, но жилотдел был против. Тогда Булгаков написал письмо Крупской, и та распорядилась выдать ему ордер.

Уже после смерти Ленина Булгаков сочинил рассказ, что адресовал письмо не Крупской, а ему, но это, верней всего, враки. Чего ради? ЛИТО находилось в ведомстве Политпросвета, которым руководила Крупская.

В этой комнате писатель Булгаков жил в 1921–1924 годах, здесь протекает действие самого популярного в России романа. А потому данный музей в рекламе не нуждается. Подъезд мельтешит старшеклассницами. Им можно было продавать билеты за осмотр голых стен (с мизерной экспликацией).

Однако кое-что внутри всё же имеется. Две комнаты с обстановкой. Секретер Булгакова, в котором его последняя жена хранила рукопись романа. Портрет писателя работы А. Остроумовой-Лебедевой. Подлинная полка и стол дяди Булгакова. Мебель из редакции газеты «Гудок». Экзерсис прежнего музейного дизайнера — инсталляция (а по-русски каша-малаша) из предметов коммунального быта. Фото соседки Булгакова Анны Горячевой, с которой списана Аннушка, разлившая подсолнечное масло. Ещё какие-то невразумительные театральные макеты, оставшиеся от бывшей экспозиции. К слову сказать, некая театральная труппа здесь тоже устраивает представления…

Что ещё необычного?

Если выглянуть за окно во двор, можно увидеть полукруглый ангар с бронетранспортёрами и услышать строевое «Здравия желаю, товарищ полковник!» (там притаилось военное училище).

Краем уха я уловил, что экскурсовод рассказывает нашим китайским друзьям про «Белую гвардию»:

— Уже тогда у Украины была совершенно особая история, не похожая на Россию…

Я, понятно, не удержался: — Чего???

— Ну я имею ввиду, что в Москве пришли к власти большевики и никаких перемен больше не последовало…

— А я думал, что во всех провинциальных российских городах происходило примерно одно и то же…

В пустых комнатах устраивают временные выставки. Например, про сокращения в журнальной публикации романа. Общим числом 159. Читаю выставленную машинопись текста из журнала «Октябрь» с чьими-то приписками:

«На стр. 45 после слов: „Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, что он сочинил“ должно быть: „к первому числу“.

А после слов: „Хе-хе-хе-хе!“ следует читать: „Взвейтесь да развейтесь, а вы…“

Купюры подаются как „произвол советской цензуры“.

Для тех, кто не знает: во всех толстых журналах до сих пор редактируют и сокращают публикуемые там произведения. Особенно толстые романы. Так и указывают: „Журнальный вариант“.

Более того, скажу вам: от сокращений любой текст только выигрывает!

И ещё: за любым великим произведением стоит не менее великий редактор. Роман „Мастер и Маргарита“ не был закончен автором, после чего вдова Булгакова внесла в текст ни много-ни мало 483 исправления (я сам сосчитал), но о том упоминать не принято. Финал, правда, получился невнятный.

Соседняя временная выставка — про бывших арендаторов дома Ильи Пигита. Художников, снимавших здесь мастерские: П. Кончаловского, Г. Якулова и С. Аджалова. Гипсовые завитушки с потолка квартиры хозяина. Табуретка со знаменитой картины «Полотёр» и стремянка с «Семейного автопортрета» деда Н. Михалкова. Разворот какой-то поэтической книжки: «Здесь должны были быть наши портреты, но, к сожалению, Якулов встречал новый год».

И всё бы ничего, но… это мемориал не «Мастера и Маргариты», а жильцов дома.

В Киеве на Андреевском спуске тоже есть музей Булгакова (в доме, где происходит действие «Дней Турбиных»), а рядом — музей Андреевского спуска. Тут получился второй вариант. Мне же охота в книгу попасть! Пережить чудо с полным погружением (по типу квартиры Шерлока Холмса, воссозданной для туристов).

Что бы хотелось увидеть:

зеркало, из которого вышел Азазелло; фартук Геллы;

тот самый платок Фриды;

жокейский картуз Коровьева;

портсигар и шахматы Воланда;

голову Берлиоза;

сосиску в томате и графинчик водки, которой похмеляли Лиходеева;

афишу и женские панталоны из Варьете;

телеграммы из Ялты;

папиросы «Наша марка»;

«Нарзан» и тёплую «Абрикосовую»;

балык Арчибальда Арчибальдовича;

дирижёрскую палочку Штрауса;

чучело Тузабубен;

парящего за окном борова в пенсне, получившегося из Николая Иваныча;

крем Маргариты;

засохший букетик жёлтой мимозы;

червонцы Босого;

манускрипты Герберта Аврилакского (он же Папа Сильвестр II);

окровавленный нож, которым зарезали Иуду; 30 тетрадрахм;

бронированную камеру, куда просился Римский;

люстру, по которой палили из маузеров чекисты;

камин, из которого на Бал Сатаны прибывали упыри и вурдалаки;

несгоревшую рукопись, наконец…

Те самые!

Всего этого здесь, увы, нет.

Я бы сделал так: напустил внутрь булгаковских фанатов, чтоб они исписали стены до послепожарной черноты, а среди этого поместил перечисленные артефакты.

Потому что, по моему ощущению, сейчас главная достопримечательность второго музея находится вне его — это разрисованные стены в подъезде. Год назад их покрасили, но посетители за месяц покрыли всё новыми палимпсестами (до полной неразберихи).

Несколько здешних перлов (для истории).

«Так себе музей. Критик Латунский».

«Невидима!» (много раз, как слитно, так и раздельно).

Рисунок двух голых дам. Рядом: «Ребята, это шедевр!»

«Хочу мужчину, за которым пошла бы и в огонь, и в воду, в ад и в рай, как Маргарита!»

«Маргарита, прости! Я люблю Саркисян».

«Алла, я тебя люблю! Вахтанг».

«Хочу сына от моей Оли!»

«I (сердечко) Stalin».

«У тебя айкью, как у хлебушка».

«Чешите кота пониже хвоста!»

«Россия не вмещается в шляпу, господа нищие!»

«Русский значит трезвый».

«Смысл жизни есть смерть».

«Воланд, я тебя породил, я тебя и убью. Булгаков».

«Не болей СПИДом!»

«Хочу, чтоб у папы было хорошо и со здоровьем, и с работой».

«Воланд скоро вернётся!»

«Примус forever».

Если кто-то ещё не знает, неподалёку можно отыскать иные места действия романа.

Первая встреча Мастера и Маргариты произошла в Большом Гнездниковском переулке (у Дома Нирнзее, где Булгаков познакомился с одной из своих жён).

Театр-варьете располагался на месте современного Театра Сатиры, раздетые зрительницы выбегали к нынешнему памятнику Маяковского, а Стёпу Лиходеева произвели в вампиры в ближайшем сортире, в сквере перед Театром Моссовета.

«Грибоедов» находился на месте Литинститута (Тверской бульвар, 25), а джаз-оркестр Цфасмана исполнял фокстрот «Алилуйя!» во дворе «Жургаза» на Страстном бульваре, 11. По пути вы можете пройти мимо снесённого Дома Фамусова (теперь на его месте типография «Известия»).

Особняк Маргариты стоял в Малом Власьевском переулке, но подходящих домов там нет. Один похожий дом (Б. Ржевский, 11) — где жила с предыдущим мужем последняя жена Булгакова, другой — готический особняк (на Остоженке, 21), со львом на крыше.

Подвал Мастера — совсем рядом, в Мансуровском переулке, 9 (здесь жили друзья писателя С. Топленинов и С. Ермолинский). Его не снесли, но во двор пройти нельзя.

Рядом — дом проф. Преображенского из «Собачьего сердца» (угол Пречистенки и Чистого переулка, 1). Здесь жил дядя писателя Н. Покровский.

Маргарита летела на метле из Малого Власьевского, через Сивцев Вражек, Калошин, Арбат до «Дома Драмлита» (его адрес — Б. Николопесковский, 6, а прототип находится в Лаврушинском пер., 17).

Бал Сатаны проходил внутри Спасо-Хауса, дома приёмов посла США (Старопесковская пл., 10).

Торгсин (магазин для торговли с иностранцами за инвалюту) — это гастроном на Смоленской площади (Арбат, 54/2).

Остальные места действия — Александровский сад, крыша Дома Пашкова и Воробьёвы горы.

Психбольница, куда увезли Ивана Бездомного, находится чуть дальше — в Химках (Правобережная ул. 6-а). Троллейбус, на котором возвращался в «Грибоедов» поэт Рюхин (Маяковский), ходил также до психбольницы на Волоколамском шоссе, но там нет реки. А тут она имеется. Во дворе — пустынный парк и покрашенная бронзой статуя Ленина. Тишь да благодать.

ОПИРАТЬСЯ О КОВЫЛЬ Музей-заповедник «Куликово поле» Монастырщина, 101 км от Тулы, 130 км от Липецка

Сразу признаюсь, что этого музея я опасался. Думал, здесь меня ткнут носом в поднимающий голову «русский национализм», пахнущее нафталином славянофильство и всё такое прочее, чем пугают нас московские СМИ. Но, к моему удивлению, все мои московские знакомые вполне себе либеральных профессий тут уже были…

По пути я купил книжку «Куликовской битвы не было», где перечислены её альтернативные версии. Например, что войско Дмитрия Донского ну никак не могло за ночь переправиться через Дон! Но приезжаешь на место и видишь — Дон здесь такой узкий, что за ночь можно перебраться туда-сюда хоть сто раз…

Или про то, что вся локализация Куликова поля высосана из пальца, описанных в «Задонщине» топонимов нет, а на самом деле битва происходила в Москве у метро «Китай-город», где сейчас храм-на-Кулишках. Потому и археологические находки под Тулой отсутствуют…

Но оказалось, и это легко объяснимо. При ревизии русской истории в XIX веке Куликовской битве отмерили поле по масштабам Бородинского, 10 кв. км вместо двух, но находок тут всё же больше, чем на месте Грюнвальдской битвы, имеющей точную привязку к местности.

Прежде музей Куликовской битвы находился в церкви, потом её, как водится, передали епархии, и он переехал в соседний домик. Внутри — макет битвы из раскрашенных оловянных солдатиков, патриотическое видео, реконструированные доспехи (людей и лошадей) и упоминавшиеся археологические крохотки.

Однако самый экстравагантный проект музея-заповедника — восстановление здесь исторического ландшафта XIV века. С использованием методов палеоботаники. На первый взгляд — полнейшая прохиндиада в духе Остапа Бендера. Высевание травы посреди поля за счёт госбюджета.

Но оказалось, нет! Когда я с куратором голландского музея по имени Валентайн и местным работником по фамилии Верёвкин, выпив водки, улёгся в ковыль, то понял — миф меньше всего нуждается в вещдоках. Например, у них в Нидерландах исторический музей — и вовсе без экспонатов. Раз в год приглашают художника, который собирает всё с нуля.

На Верёвкине висит куда разных мероприятий, которые проводят посреди поля — детские палаточные лагеря, побоища реконструкторов, катания на лодках и лошадях. Да чего там, все мероприятия во всех российских музеях на таких вот Верёвкиных держатся. Кабинетные методисты могут много всего придумать, а в конце цепочки — такой вот Верёвкин.

Верёвкин говорит:

— На самом деле воевали не с Ордой, а с Мамаем. И вообще термин «монголо-татарское иго» придумал в XIX веке немец Краузе. Сейчас в учебниках пишут «Ордынское владычество» или простыми словами: обычные для феодализма вассально-даннические отношения.

Дело в том, что темник Мамай был не чингизидом (потомком Чингизхана), а беклярбеком (зам главы администрации) и никакого права собирать с нас дань не имел. Его наняли генуэзские купцы, дабы застолбить за собой караванный путь, а потом, как не отработавшего аванс, поставили на ножи где-то под Балаклавой…

И что Сергий Радонежский благословид Дмитрия на битву с Ордой — тоже более поздняя придумка. Во-первых, надо было делать крюк. А, во-вторых, зачем? В столице Орды Сарай-бату была православная Сарайская епархия, самая богатая, которая лишь спустя век переехала на Крутицкое подворье, когда Орда обеднела. Тогда летописцы и придумали этот сюжет…

Смысл Куликовского сражения, как я разобрался на месте, таков.

В основе каждого народа и государства лежат мифы о его рождении и дальнейшем единении в борьбе с общей трагедией или общим врагом. И эти мифы не менее важны, чем факты.

Новые национальные государства (например, Украина) сочиняют это прямо на наших глазах: общие предки — древние укры, общая трагедия — Голодомор, общий враг — Большой Брат, который всегда мечтал извести младшего, в результате чего выходит, что Украина — не Россия, и у жителей её есть нечто общее…

Нам это давно по барабану.

На семинаре посреди Куликова поля питерская музейщица Юля, которая с нами на траве не валялась, задала наивный вопрос:

— А у нас уже есть «нация» или ещё нет?

Что тут ответишь? Рождение нации — не событие, а процесс. Хрестоматийные израильтяне, самоопределяясь, сначала оттолкнулись от египтян, потом от финикийцев, потом от римлян, от навуходоносровцев, от Восточной Европы, сейчас вот от палестинцев бетонными стенками отгораживаются…

У нас таких судьбоносных событий — вагон и маленькая тележка. Каким годом датировать рождение нации — 988, 1613, 1917, 1922, 1991 или 1993-м — особой разницы нет, все важные. Одна из таких дат — 1380 год, когда новгородцы, коломенцы, ярославцы, суздальцы, литовцы и прочие разрозненные кланы объединились против общего врага, в результате чего стали прозываться более широким географическим термином «русские». Последующие многочисленные пертурбации наложились на это, став многослойным фундаментом.

При том уточнении, что Россия — в отличие от Израиля и Украины — не национальное государство!

Здесь больше не отталкиваний, а притягиваний. Кто были тогдашние старинные враги, сейчас неактуально. Ну не татары же! Русский с татарином — братья навек, слыхали? Во всяком случае, у нас на Урале. «Монголо-татары» — масло масляное. Татарами тогда звали тех же монгол и всех, кого они завоевали. О том, что наши татары — потомки волжских булгар, я здесь разглагольствовать не буду. Нам с ними делить нечего. Ибо во всех следующих драчках мы вместе были. Да и «монголо-татарское иго» по новейшей версии — уже не иго, а «военно-политический союз». Обычные для феодализма вассально-даннические отношения.

— А к монголам какие претензии? — заступается тут Верёвкин. — Все слышали про американский ленд-лиз, за который мы расплачивались до 2006 года. А Монголия в первый же день Великой Отечественной только лошадей поставили больше, чем американцы автомобилей. Практически забесплатно. Одна лишь женщина-пастух… — фамилии сейчас не вспомню… — передала в помощь фронту 16 верблюдов, 93 лошади, 1 600 овец, а также 10 тысяч наличных денег с казавшимся нам в детстве смешным названием «тугрики». В те времена на эту сумму можно было купить 12 500 овец.

— Нет, — говорим мы, — к монголам претензий!

В музее продают сувенирные удостоверения «Ветеран Куликовской битвы», пора выпускать значки ВПС «Монголо-татарское иго».

Повторюсь: история — не столько материальные объекты, сколько традиция их интерпретации, которая сама по себе ценность. И раз традиция есть, надо её поддерживать. Желающие, конечно, могут проверять её на прочность. Поэтому я совсем не против музея Куликовской битвы в Китай-городе, флаг им в руки.

Но сам бы я делал на Куликовом поле музей-детектив а-ля Эркюль Пуаро. Найденные археологические улики, самые разные версии, разоблачение ложных — и неожиданная разгадка!

По мне традиционный музей здесь вовсе не нужен. Бывают музеи — россыпи камней, тут приобщение к вечности куда более непосредственное. Не через камни, а через траву! Не хватает лишь указателей прямо посреди поля, где именно сражались Пересвет с Челубеем, где скрывался засадный полк, а где генуэзская пехота.

Рядом с Куликовым полем, в Епифани имеется Музей купеческого быта (Дом купца Байбакова). С костюмированным экскурсоводом, лабазом и погребом. А также с режущей глаз противопожарной сигнализацией и электропроводкой. Ну не было у купцов ничего этого!

Зато можно ознакомиться со старинными мерами жидких тел:

1 бочка = 40 вёдер.

1 корчага = 2 ведра.

1 ведро = 10 штофов = 1/40 бочки.

1 четверть (ведра) = 1 гарнец = 2,5 штофа = 4 бутылки для вина = 5 водочных бутылки.

1 гарнец = ¼ ведра = 12 стаканов.

1 штоф (кружка) = 1/10 ведра = 2 водочные бутылки = 10 чарок = 20 шкаликов.

1 винная бутылка = 1/16 ведра = ¼ гарнца = 3 стакана.

1 водочная (пивная) бутылка = 1/20 ведра = 5 чарок.

1 косушка = 1/40 ведра = ¼ кружки = ¼ штофа = ½ полуштофа = ½ водочной бутылки = 5 шкаликов.

1 четушка = 1/50 ведра.

1 чарка = 1/100 ведра = 2 шкалика.

1 шкалик = 1/200 ведра.

Бочка — 491,976 л. Ведро — 12,29941 л. Шкалик — 61,5 мл.

Запомнили?

Когда-то здесь же находились «Епифанские шлюзы» (из рассказа А. Платонова) и разводили коноплю (отчего на гербе — три конопляные былины). На музейном огороде тоже есть три ростка конопли, чтобы показывать туристам, но не больше — за этим следит местный госнаркоконтроль. Оттого типичный музейный сувенир здесь — «Епифанские огурцы», засоленные в 3-литровых банках.

А в Туле есть уникальный музей — «Тульский некрополь», о том, кто похоронен на окрестных кладбищах. Там сувениры — тульские пряники с могилками. Но туда нам пока рановато.

МНОГО НЕОЖИДАННОГО Музей-панорама «Сталинградская битва» Волгоград, ул. Чуйкова, 47

Директор другого волгоградского музея (в Сарепте) так обрисовал мне сегодняшнюю музейную ситуацию.

— Во времена СССР музей-панораму «Сталинградская битва» за год посещало 2,5 миллиона туристов. Столько же, сколько жителей во всей Волгоградской области. Их постоянно подвозили 11 теплоходов и специальное автохозяйство — 157 автобусов. А из местного аэропорта были прямые рейсы в столицы всех союзных республик. Сейчас, когда перестройщики и приватизаторы совершили то, что не удалось фашистам, число туристов сократилось до 150 000. Из них приезжих — всего 15%. А местных надо постоянно завлекать чем-то новым. Плюс разница поколений. Ещё недавно у каждого волгоградского школьника был склад военных трофеев. Играя в «войнушку», он бежал в гараж за немецкой или советской каской (в зависимости от того, какой жребий выпал). А сегодняшняя молодёжь уже не помнит время, когда отсутствовали мобильные телефоны. Им трудно сопереживать войне фронтов, не представляя, как жили тогда конкретные люди…

Поэтому я шёл сюда, терзая себя вопросом, что делать с музеем «Сталинградская битва»? Как его реформировать? Думал, всё скучно и схематично. А оказалось, ничего делать не нужно!

Во-первых, переделать его невозможно. Он, как большой советский завод, построен на совесть, залит в бетон и будет исправно функционировать до скончания века.

Заглавное полотно — 3 000 кв. м. Автор его — коллективный, студия военных художников им. М. Грекова. Бородинская панорама изображает одно мгновение битвы, увиденное со случайной точки. В Сталинградской — совмещены разновременные события, подвиги Паникахи, Путилова и Гули Королёвой. Кроме того на 1-м этаже имеются ещё 4 диорамы.

А, во-вторых, экспонатов так много, что среди них можно найти самые неожиданные.

Портативное бомбоубежище (чтобы не уходить из цехов, оказывается, в воюющем городе работали заводы, о чём нам ни за что не узнать из недавнего фильма Ф. Бондарчука). Скафандр водолаза Волжской речной флотилии (которая, оказывается, тоже не бездействовала). «Коктейль Молотова» на самом деле назывался КС (керосиновая смесь). Кожаная маска лётчика, фото тяжёлых ожёгов лица, детские куклы, фото волгоградских танкистов с берлинскими девушками (которые — вопреки новейшей немецкой мифологии — не выглядят обиженными), «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата» и эстрадный реквизит «Шиш» (большая фанерная фига) для номера:

«РАЗМЕР СУТОЧНОЙ ДАЧИ ФУРАЖА ДЛЯ ВОЙСК ДЕЙСТВУЮЩИХ АРМИЙ НА 1 ЛОШАДЬ (в граммах).

(Приказ НКО № 327 1942 г.)

Лошади верховые — 4 000 г овса, 5 000 г сена, 15 г соли

Орудийных и ящичных запряжек, а также пулемётных тачанок кавалерийских частей — 6 000 г овса, 5 800 г сена, 15 г соли

Обозные — 3 500 г овса, 6 000 г сена, 15 г соли».

А вот:

«РАЗМЕР СУТОЧНОЙ ДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 1 ЧЕЛ. (НОРМА № 1).

(Приказ НКО № 312 1942 г.)

Хлеб (октябрь–март) — 900 г, (апрель–сентябрь) — 800 г

Мука пшеничная 2-го сорта — 20 г

Крупа разная — 140 г

Вермишель — 30 г

Мясо — 150 г

Рыба — 110 г

Соевая дезодорированная мука — 15 г

Комбижир и сало — 30 г

Масло растительное — 20 г

Сахар — 35 г

Чай — 1 г

Соль — 30 г

Овощи разные — 820 г (в полковом и дивизионном транспорте взамен овощей возится 164 г крупы). Т-паста — 6 г

Лавровый лист, перец, уксус, горчичный порошок — 2,3 г

Махорка — 20 г

Итого зимой с овощами — 2 320 г, без овощей — 1 664 г,

летом с овощами — 2 230 г, без овощей — 1 561 г

Кроме того, на месяц:

Мыло для туалетных надобностей — 200 г

Спички — 3 коробки

Курительная бумага — 7 книжек».

Это, если кормили в полевой кухне. А если её не было, давали сухим пайком:

«НОРМА НОСИМОГО ЗАПАСА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (СУХОГО ПАЙКА) НА 1 ЧЕЛ. В СУТКИ

(Приказ начальника тыла Красной Армии 1943 № 20)

Сухари — 500 г

Концентраты 1-го блюда — 75 г

2-го блюда — 200 г

Колбаса полукопчёная — 100 г

Сахар — 35 г

Чай — 2 г

Соль — 10 г».

В детстве мы об этом не думал. Казалось, что всё это возникало само собой, прямо из воздуха. Что героизм на поле боя — вот это да! А все тыловики и снабженцы — нахлебники и ворюги. Помните фильм «Летят журавли»?

А тут понимаешь, что в войне побеждают не «генерал Мороз» и не «дубина народной войны», но лучшее управление, снабжение и вооружение. А это всё — производное лучшей на тот момент экономики, которая победила экономику объединённой Европы.

Слышу обрывок экскурсии:

— В 1920 году Тухачевский повёл войска на Варшаву и встал. Поляки называют это «чудом на Висле». А это было никакое не чудо. Просто он учился на поручика и не подумал о том, что армии нужны продукты и патроны. В результате попавших в плен советских солдат сгноили в польских концлагерях. А Сталинградскую битву — наоборот — выиграли помимо прочего, сумев отрезать снабжение немецкой армии…

Здесь оппоненты скажут: советская экономика была основана на труде заключённых! С этим даже спорить не хочется. Опровержения сами ищите. А мы лучше специально сходим в музей ГУЛАГа и все тамошние байки разберём.

Что ещё?

Неподалёку от музея — памятник маршалу Чуйкову, который, оказывается, слепил его сын-скульптор. Ещё пара скульптурных портретов Чуйкова есть на Мамаевом кургане (в образе обнажённого по пояс солдата со связкой гранат) и в Пятиморске. У музея есть филиал, посвящённый Гражданской войне (до 1961 года — музей обороны Царицына). Среди экспонатов — настоящие тачанка и телеграф, макет бронепоезда, а также яйцо Фаберже.

До войны перед ним стоял типовой фонтан, запечатлённый фотографом Эммануилом Евзерихиным после авиационного налёта 23 августа 1942 года. Если кто не знает, пионеры танцуют там вокруг крокодила (из стихотворения Корнея Чуковского «Краденое солнце»). После войны его восстановили, потом снесли, как не имеющий эстетической ценности, сейчас опять восстанавливают.

СЛЕВА ЗА КОНЁМ Музей-мастерская Д. А. Налбандяна Москва, ул. Тверская, 8, корп. 2, 9 этаж. Телефон +7 495 629-28-72. Цена билета 50-100 руб.

В стародавние советские времена, когда ещё не было Интернета, его заменял еженедельный иллюстрированный журнал «Огонёк» (доживший до наших дней в сильно переделанном виде). Он являл жителям СССР обобщённую картину мироздания, представлявшую смесь известного до сих пор Рембрандта и почти забытого ныне идеолога Суслова:

постановочные фотографии сельских и городских тружеников, космонавтов, полярников;

в дни рождений и выборов — портреты членов Политбюро ЦК КПСС (аксакалов коммунистической партии, руководившей страной);

это перемежали репродукции шедевров мирового искусства;

а также творения отечественных живописцев, изображавших примерно то же, что было на фото — боевые и трудовые подвиги Страны Советов, совершаемые под руководством вождей.

Уже приходится объяснять, что профессиональные живописцы и скульпторы в СССР были объединены в Союз художников, творили по рецептам специального художественного метода — «социалистического реализма», между ними распределялись заказы на оформление улиц и площадей, домов культуры и колхозных столовых.

Те, кого социалистический реализм не устраивал, самовыражались в свободное от заказной работы время, занимались иллюстрированием детских книг или вообще не работали по специальности.

Особой кастой в творческом сословии были тогдашние придворные портретисты, которым поручали рисовать не только основателя советского государства В. И. Ленина (это доверяли кому-то и в регионах, ибо его портреты висели повсеместно), но и современных правителей. Все прочие художники не любили придворных живописцев, за художников их не считали и говорили, что они и рисовать-то не умеют.

Портретистов правящих элит было трое:

Дмитрий Налбандян, живописавший руководство КПСС и советского государства;

Илья Глазунов, преуспевший в изображении глав иностранных делегаций;

и Александр Шилов, портретировавший космонавтов и деятелей культуры.

Сейчас в том же амплуа трудится Никас Сафронов, снискавший первоначальную известность рисованием кинозвёзд.

Глазунов рассказывал, как ему перепала этакая удача. Сначала Индиру Ганди нарисовал Налбандян, но она якобы сказала: «Я тут похожа на армянку», и тогда в Индию командировали его.

Сам Налбандян никаких воспоминаний после себя не оставил. Он родился в Тифлисе в 1906 году, его отец был знаком с Орджоникидзе и, когда сын поехал в Москву, написал наркому письмо. Орджоникидзе тут же прислал за ним автомобиль и взял с собой на вечеринку, где Налбандян нарисовал шаржи на всех присутствовавших. Судьба его была решена.

Засим последовали «Речь Кирова на XVII съезде ВКП (б)», «Ленин и Крупская в деревне Кашино с народом», «Ильич в Дрезденской галерее» (где он рассматривает Сикстинскую мадонну), «Сталин и Мао. Дружба навек», «Горький в Пенатах у Репина», «Встреча Хрущёва и Фурцевой с деятелями культуры», «Брежнев на Малой земле», «Созидание во имя мира» (рукопожатие Брежнева с Фиделем Кастро на XXVI съезде КПСС), «Вернатун» («могучая кучка» деятелей армянской культуры на квартире Ованеса Туманяна), Ленинская и две Сталинских премии, звание Героя соцтруда, члена Академии художеств СССР и много чего другого.

После Перестройки Налбандян был готов портретировать новых руководителей страны Горби и Ельцина, но заказов не последовало. Тогда он завещал часть своих работ городу при условии, что из его мастерской сделают музей.

Музей Налбандяна, прямо скажем, скромный. Хотя расположен в самом центре Москвы, за конём Юрия Долгорукого налево во двор, там ищите вывеску и поднимайтесь на последний этаж. В подъезде табличка «Лифт работает без лифтёра». С распахнутого балкона видно полгорода и как во дворе кто-то в мусоросборнике копается.

Перечисленных выше эпохальных полотен здесь нет. Всего две исторические картины — «Маяковский в Багдади» и «Ленин с Дзержинским» где-то на природе.

Всю жизнь Налбандян демонстрировал, что он не только «первая кисть Политбюро», но и просто художник, поэтому беспрестанно малевал натюрморты и пейзажи а-ля импрессионист Коровин. Этого здесь в избытке.

На другой стене — рисунки со съездов: Киров, Сталин, Ворошилов, Хрущёв, Брежнев и др. (я поймал себя на том, что расставляю фамилии по хронологии и должностям, хотя для сегодняшних марсиан они ничего не значат).

Тут же в углу — бюст Сталина, появившийся, видимо, совсем недавно. Не гладенький, а рябой. Налбалдян — единственный художник, кому Сталин позировал самолично аж 45 минут. Под стеклом — фото Сталина, сделанное Налбандяном на этой встрече и карандашные натурные зарисовки. Вот это действительно раритет!

Всех последующих руководителей рисовали уже по фотографиям.

Глазунов боялся признаться коллегам, что никогда не видел Брежнева живьём и шутил, что дал подписку о неразглашении.

Сам Налбандян говорил: «Я работаю в области вождя» и «Художник должен смотреть на модель как утка на балкон» (снизу вверх т. е.). А на гонорар от сталинского портрета построил дачу, которую называли Спасом-на-Усах.

Рядом с мастерской — две комнатки личных вещей художника, перенесённых сюда из его квартиры на 7 этаже, которую купил некий нефтяной магнат. Столик и диван, подаренные Индирой Ганди после той самой анекдотичной поездки. Пиджаки и туфли. Путевые зарисовки и шаржи, которыми развлекали себя академики на съездах Союза художников СССР (я опознал Вучетича, Крылова из Ку-Кры-Никсов и Теодора Залькална, которого сейчас зачем-то называют Залькалнсом). Медали, почётные грамоты и телеграммы:

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА 34

НАРОДНОМУ ХУДОЖНИКУ СССР НАБЛАНДЯНУ (так и напечатано)

ВАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТИРЕ ХУДОЖНИКА ЯРКОГО И МНОГОГРАННОГО ДАРОВАНИЯ ТИРЕ ШИРОКО ИЗВЕСТНА В НАШЕЙ СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ ТЧК МНОГИЕ СОЗДАННЫЕ ВАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗПТ ПОСВЯЩЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХЕ ЗПТ БОРЬБЕ И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОГО НАРОДА ЗПТ ВОШЛИ В ЗОЛОТОЙ ФОНД И СТАЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ВСЕГО НАШЕГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ТЧК

С ОСОБОЙ СИЛОЙ ВАШ ТАЛАНТ РАСКРЫЛСЯ В КАРТИНАХ ЗПТ ВОССОЗДАЮЩИХ БЕССМЕРТНЫЙ ОБРАЗ ВОЖДЯ РЕВОЛЮЦИИ СОЗДАТЕЛЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ТЧК

С БОЛЬШИМ ЖИВОПИСНЫМ МАСТЕРСТВОМ НАПИСАН ВАМИ РЯД ПОРТРЕТОВ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ ЗПТ ЗНАТНЫХ РАБОЧИХ И КОЛХОЗНИКОВ ЗПТ КРУПНЕЙШИХ УЧЕНЫХ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ТЧК ЧУВСТВОМ ОГРОМНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ В ЖИЗНЬ ЗПТ ОПТИМИЗМОМ ПРОНИКНУТЫ ВАШИ ПЕЙЗАЖИ ЗПТ В КОТОРЫХ С НЕОБЫЧАЙНОЙ ЯРКОСТЬЮ ВОСПЕВАЕТСЯ КРАСОТА НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ ТЧК

ВСЕ ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА ЗПТ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ ЗПТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТЧК

С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ = МИНИСТР КУЛЬТУРЫ СССР ДЕМИЧЕВ».

Ещё недавно этакий советский официоз вызывал оскомину, а сейчас осколок античной вазы.

Что тут сказать ещё? Поливать Налбандяна желчью нисколько не хочется. И даже больше. Буквально вчера советское наследие было понятно поголовно всем, потом его было принято поносить, а сейчас ступор. Что делать с ним, непонятно. Уже никто не помнит, кто такие Налбандян, Ворошилов, Индира Ганди, социалистический реализм и даже Брежнев. Пора создавать музей, объясняющий всё это. Поговорим об этом подробнее, обследовав музей «Рабочий и Колхозница».

А в данном конкретном случае надо показать всё то, что я объяснил вам в самом начале. Каковы основные постулаты соцреализма и воевавших с ним заокеанских «-измов»? Кто победил и почему? Как жили советские художники? Как вступали в Союз? На какие секции делились? Где получали заказы? Сколько зарабатывали? С кем дружили? Кого не пускали к кормушке? Почему обладали таким, непривычным ныне общественным статусом? И почему продули возложенную на них идеологическую баталию?

Не то чтобы с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом, но всё же…

Ну а пока лучше такая экспозиция, чем совсем никакая. В бывшей мастерской любимцев советского народа трёхголовых художников Кукрыниксов (рядом на лестничной площадке) никакого музея нет.

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ Музей-заповедник «Царицыно» Москва, ул. Дольская, 1

Царицыно — считай, московский Петродворец.

Только в Петродворце — в каждом домике по музею, а тут пока нет. Почему?

Царицыно изначально было развалинами. Долгостроем и нежилым фондом.

В XVIII веке Екатерина II миловалась здесь пару недель с князем Потёмкиным-Таврическим, первым присоединителем Крыма. После чего переименовала сие место из Чёрной грязи в Царицыно и заказала архитектору Василию Баженову дворец. Однако, по одной версии — увидела в нём катафалк с четырьмя монахами, по другой — сказала: «Это острог, а не дворец!», по третьей — узнала, что Баженов — масон, заменила его на Матвея Казакова, прежний дворец снесла, но через несколько лет померла, отчего внутренности нового так и не были отделаны.

В советские времена эту грандиозную развалюху на краю города использовали как место пикников на пленэре и альпинистских тренировок. Но нашему человеку всё по плечу! И в 2005–2007 годах тогдашний мэр Москвы Лужков воссоздал здесь всё, как это могло бы быть в первозданном виде.

Мраморные полы, позолоченные колонны, стекло и полированный металл. Так что сейчас это — памятник лужковской архитектуры. Местные сотрудники кривятся. Гуляющие по парку внутрь почти не заходят. Точнее заходят, но лишь 15%.

Что тут сказать? Аутентизма здесь, и правда, маловато. Но если потерпеть лет 20, всё это пожухнет и постареет. На то пошло, Петергоф, квартира Пушкина на Мойке и усадьба Толстого в Ясной Поляне — тоже музейные реконструкции. Что с этим поделать? Моё предложение — сделать в каждом флигеле Царицыно музеи фаворитов Екатерины II. Если не хватит, занять у Екатерины I.

А если серьёзно — полюбить.

К недавней истории у нас отношение такое. Что это пока недоистория. Безвременье и бескультурие. А это тоже история и культура. Да, с крушением СССР многие индустрии погибли, кино возрождали клипмейкеры, а музеи пасечники. Как уж умели.

Поэтому я бы устроил тут музей Лужкова и присоединения Крыма.

В одном из двух восстановленных залов уже стоит Екатерина II работы М. Опекушина, подаренная сюда из Еревана. В другом надо поставить Лужкова работы З. Церетели. Насколько я помню, существуют 2 варианта — в фартуке с метлой и с теннисной ракеткой. Высокомерные балаболы пускай продолжают шпынять лужковскую Москву, а музейщикам пора её музеефицировать. Я не шучу. Что имеем, не храним, потерявши плачем.

Нелюбовь к бронзовому Петру I я тоже не разделяю. Да, непонятно, зачем его установили именно на том месте, неизвестно, куда он смотрит, плюс немного непропорционален. Но этой «непропорциональностью» он и чудесен! Помнит хоть кто-нибудь пропорциональную, но безынтересную статую Алексея Толстого? То-то же!

А главное — Пётр I сразу стал частью городского фольклора (все помнят байку про то, что это якобы американский Колумб, не принятый в дар США). Опять же — памятник эпохе ельцинского и лужковского фаворитизма.

Я бы записал в охраняемые архитектурные памятники и арку на ул. Брестской в Москве (за бывшим кинотеатром Ханжонкова). Если войти в неё и оглянуться назад, можно узреть 138 (специально сосчитал) разномастных кондиционеров, прилеплённых без какой-либо системы куда-ни-попадя. Данное творчество тоже пора охранять как памятник 1990-м!

А все прочие кондеи — с центральных улиц и исторических фасадов — снять, спрятать на крыши. Но это сделает, видимо, следующий мэр Москвы (точно так же, как нынешний убрал с улиц рекламные растяжки и вращавшееся лого «Мерседеса» с Дома на набережной).

Присоединение Крыма — как к этому ни относится НАТО и примкнувшая к нему часть московской интеллигенции — тоже донельзя важная тема. Да и госбюджет на неё не поскупится… И вот уже сюда везут обменные выставки скифского золота из Ливадийского дворца, черенки из Никитского ботанического сада и летние ярмарки крымского лука (в парк).

Ну а пока мои планы не реализованы, в музее Царицыно можно посмотреть:

три местные оранжереи;

кусок коллекции советского декоративно-прикладного искусства 1970-х годов;

небольшую экспозицию про строительство дворца и маленькую выставку про Екатерину Великую.

В ней есть пара интересных инкрустированных столиков, факсимиле карты Сибири и механическая птичка в клетке (два дня назад я видел точно такую же в восстановленной спальне Екатерины в Петергофе). Старинные кафтаны современной работы (опять же сравните с подлинными в Петергофе — небо и земля).

Но самое интересное здесь — это тайна! — потаённый лужковский VIP-отсек в кафе. Чтобы его увидеть, нужно спуститься вниз по ступенькам справа от буфета. Крохотная готическая башенка с росписями а-ля Хогвартс (из «Гарри Поттера»).

Кроме того в парке можно:

разобраться в кирпичных узорах и расшифровать масонское послание Баженова жителям XXI столетия;

увидеть беседку, в которой, согласно легенде, Баженов повесился в 1785 году, хотя построили её в 1805-м;

залезть в фонтан и пруд, откуда 200 лет назад выловили по одной версии — щуку на 2 телеги с золотым кольцом в губе, по другой — карпа, по третьей — осетра;

отыскать серебряную табакерку, потерянную на Малых полянах князем Трубецким;

найти подземный ход, где водятся неизвестные зоологической науке «микрокенгуру»;

поймать барабашку, уронившего некогда перила Гротескового моста;

полюбоваться дубом, у которого однажды в 1920-е годы помочился Ленин (по пути в Горки);

натолкнуться на шахматистов, волейболистов, лозоходцев, язычников, толкинистов, а 1 июня — по давней традиции — здесь собираются хиппи.