Почему Нигредо

Гибельно неинтеллигибельное

Ладно, зонтичный термин, который мог бы защитить наши нежные концептики от возможных критических осадков, всё же, кажется, необходим. Пусть он, в таком случае, хотя бы не будет случайным и станет ключом к дальнейшему.

Представьте себе атанор, внутри которого прокаливается странная субстанция, или мутную реторту, где гниёт какая-то мерзость, — поздравьте себя, вы только что представили себе онтологический инкубатор, где материя встречается с духом. На определённой стадии алхимического Великого Делания субстанция непременно чернела, и появление черноты встречали с трепетом и надеждой: она знаменовала первый успех на пути долгой, томительной трансмутации. Так плодородная почва образуется из перегнивших органических остатков, ставших тёмным однородным гумусом, где уже невозможно различить, что было жидким, что твёрдым, что было листом, что цветком, что червём, а что человеком, что было грехом, а что подвигом, — всё слилось в неразличимую вязкую тьму, внутри которой, однако, уже начинается невидимая работа пробуждения семян. Этот этап абсолютной неразличимости, когда субстанция теряла все качества, кроме черноты и зловонности, становился точкой начала «королевского пути».

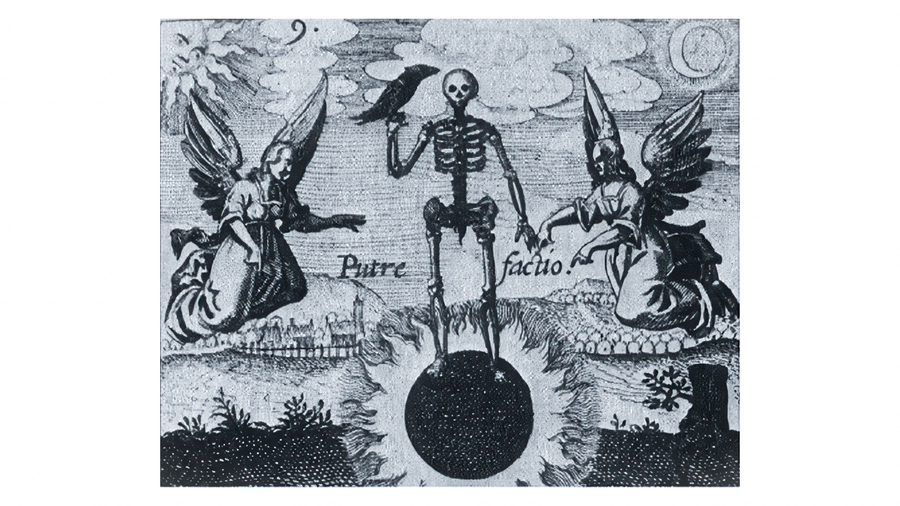

Гниение Миниатюра из трактата Philosophia Reformata 1622

«Тело растворяется под воздействием собственного тепла и влажности; там, где душа, срединная природа, господствует в цвете черноты, заключённой в стекле: эту черноту природы древние философы называли вороньей головой или чёрным солнцем»,

— пишет Марсилиус Фицинус в трактате Liber de Arte Chemica (1702).

В алхимии Нигредо — это первая стадия Opus Magnum, «чёрная» фаза, разложение, распад и трансформация исходного сырья, дающая начало новому. Разумеется, этот образ легко спроецировать на что угодно, что, например, и проделал Карл Густав Юнг, охотно и вполне успешно использовавший символический словарь алхимии для исследования и описания процессов психических. В таком случае слово Нигредо будет указывать на «тёмную ночь души», когда случается встреча субъекта с его собственной Тенью, и его старое «Я» должно распасться, чтобы родилось новое: «если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесет много плода» (Ин. 12:24).

Если перенести понятие Нигредо вообще на любой творческий процесс, то эта стадия будет соответствовать моменту кризиса, когда разрушаются, становясь бесполезными, все прежние когнитивные и духовные структуры и практические техники. Художник парализован сомнениями и невозможностью как-либо продолжать работу. Он понимает, что все его предположения о мире и его месте в нём не годятся никуда. Он в тупике, он в отчаянии — это состояние, противоположное «потоку» максимальной концентрации, о котором говорит Чиксентмихайи. Концентрация, наоборот, минимальна в результате диссолюции — алхимической операции, следующей за кальцинацией (прокаливанием). Юнгианская интерпретация связывает диссолюцию с моментом кризиса, когда мы «работаем с тенями» — отвергнутыми или подавленными аспектами личности: мы «растворяем» барьеры, чтобы интегрировать тьму; сейчас старое разрушается, однако новое ещё не сформировано. Это этап тьмы перед рассветом.

История рабочих названий нашей книги включает «Онтологию композиции», «Тёмный дизайн» и наконец, предпоследнее «Чёрный дизайн». Проект окончательной смены названия на «Нигредо — проектирование в чёрном» вдохновлён очевидным зазором между словами «чёрный» и «дизайн»: дизайн указывает на организацию и порядок, а чёрное — на неразличимость во тьме. Переименовав книгу, мы уходим от оксюморона и приходим к методологии: вот, говорим мы, игра, в которую тут играют, и мы зовём её проектированием в чёрном, и она начинается с алхимического разложения — затем лишь, чтобы добиться просветления формы, когда форма стирает себя, стирает дизайнера, стирает всё, и наконец в просвете кое-что становится зримым.

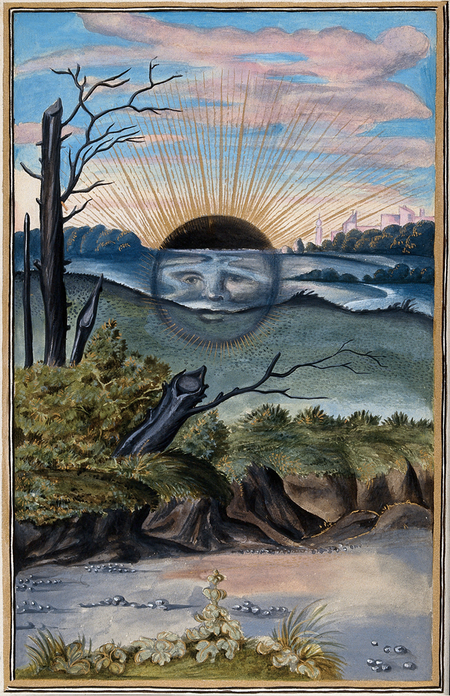

В алхимической традиции Нигредо изображается множеством образов: ворон, скелет, чёрное солнце (Sol Niger). Каждый из этих символов указывает на пограничное, лиминальное, трансгрессивное или — вот ещё есть роскошное редкое слово — межеумочное состояние.

Чёрное солнце, Sol Niger — это радикальное, полное затмение сознания, когда прежние смыслы гниют, сгорают, растворяются. Все символы Нигредо — ворон, скелет, гниение — весьма частотны в искусстве, фольклоре, мифологии и вообще в культуре, и всегда они указывают на инициатические метаморфозы, где мы, слов не имея, имеем дело с гибельно неинтеллигибельным, с «радикально иным». Когда кровь чернеет и закипает, когда почва уходит из-под ног, когда мы повисаем в середине чудовищного эпистемического войда, то понимаем: эта пустота есть Lebensraum для не-сущего, которое само себя ничтожит и этим ничтожением себя оплодотворяет, беременея новым бытием. Тут, как заметил Хайдеггер, слово предоставляется молчавшей прежде метафизике.

Тьма с Востока

Оставим, впрочем, западный эзотеризм пока за скобками (в том числе мистицизмы: христианский — православный, католический и протестантский; гностический и гностико-христианский; и герметизм, и нео-платонизм, и много-много что ещё) — мы к этому ещё вернёмся, когда ближе к середине книги будем говорить о хаос-магии. Обратим наши взоры на Восток.

В ведической космологической традиции вселенная возникла благодаря акту божественной жертвы и может быть сохранена только благодаря постоянному возобновлению этой жертвы [Ригведа X.90]. В даосской алхимии (неидань), которая, пожалуй, даже откровеннее, чем европейская, фокусируется на нравственной трансформации ради духовного просветления и бессмертия, центральное место занимает концепция у-вэй — недеяния, то есть принятия естественного хода вещей, при котором человек как бы самоустраняется, растворяясь в потоке Дао. Или, если в этом месте внезапно разбудить Шопенгауэра, который очень хорошо относился к восточным философиям, — в потоке Мировой Воли.

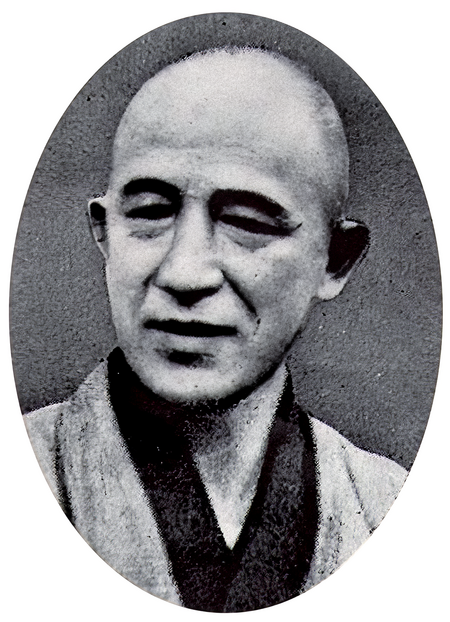

Современный японский нигилизм — прекрасное дитя от брака нигилизма западного и восточной пустотности. В В буддийской (особенно дзэнской) философии Страны восходящего [чёрного] солнца центральное место занимает му (無) — «ничто» или «пустота», и это не западное nihil privativum, «ничего как отсутствие всего», а фундаментальная реальность — пустота продуктивная, из которой разворачивается бытие. У представителя Киотоской школы Ниситани Кэйдзи «абсолютное ничто» (zettai mu) — животворящая основа всего сущего. Таким образом, нигредо, «чёрная стадия» европейской алхимии, соответствует дзэнскому «Великому Сомнению» (大疑, тайги) — состоянию радикального недоумения, с необходимостью предшествующего просветлению: «Наша самость ясно обнаруживает себя на фоне Ничто… Впереди разверзается бездна пустоты, которую ничто не может заполнить» — прорыв к новым основаниям происходит в момент предельного отчаяния.

Итак, в этом западный нигилизм и восточная буддийская мысль сходятся. Поэтому опыт нигредо — радикальной пустоты и распада — можно интерпретировать через призму японского понимания му как столкновение с истинной пустотной природой существования. То, что в алхимии описывается как «черная ночь души», в дзэн-буддизме находит параллель в переживании пустоты (空, ку), когда человек обнаруживает отсутствие прочной основы своего «я» и всего сущего.

Хотя нигилизм японский (как принятие небытия) и западный (как отчаяние от потери смысла) нередко противопоставляются, Ниситани показывает, что у них в целом общая точка отсчета — опыт встречи с Ничто. Он отмечает, что нигилизм не является сугубо западной болезнью: в нашей суровой современности и Запад, и Япония переживали кризис утраты смыслов. В период быстрой модернизации по окончании Второй мировой войны Япония столкнулась с духовным вакуумом, схожим с западным, когда традиционные формы превратились в пустые скорлупки.

Пересечения особенно ясно видны, если сравнить философские подходы. Например, Ж.-П. Сартр утверждал, что в основании человеческого «Я» лежит Ничто, благодаря которому человек свободен выходить за собственные пределы. Ниситани называет Сартра «отрицательным буддистом», отмечая, что его Ничто — это лишь «относительное ничто» (相対的無, sōtaiteki mu), то есть пустота, ещё привязанная к эго и миру явлений. Тем не менее, сартровская идея о «трещинах небытия» внутри сплошного мира, из которых проистекает свобода, созвучна буддийской мысли: она указывает на непрочность, незавершенность мира, которую в Дзэн осознают как му, пустоту во всем сущем. Знаменитое Хайдеггеровское «das Nichts nichtet» («Ничто ничтожит») перекликается с буддийским инсайтом о несущественности (無常, мудзё — непостоянство) и несубстанциальности (無我, муга) всего сущего.

Западный человек, как правило, встречает пустоту с ужасом, восточный — благодарно принимая. Однако методологически важно, что оба проходят через опыт дезинтеграции прежней идентичности и смыслов. Ниситани приводит дзэн-формулу: это миг, когда «самость есть одновременно Ничто самой себя, момент „местопребывания ничто“, где происходит преображение, выходящее за пределы Великого Сомнения».

Итак, японский экзистенциализм, впитавший буддийскую идею пустотности, дает ещё одну методологическую рамку для осмысления нигредо: это необходимый этап «умирания» старого, через который раскрывается новое. Ниситани говорит о «точке, в которой обычные жизненные вещи… утрачивают свою необходимость и полезность», а в другом месте пишет: «Нигилизм, или относительное ничто, может быть преодолен лишь путем радикализации до Пустоты, или абсолютного Ничто». Иными словами, разрушение всех смыслов (нигилистическое нигредо) должно дойти до предела, чтобы обнажилась позитивная пустота-суньята — фундаментальное Ничто, которое уже не является просто отсутствием смысла, а становится новым основанием бытия.

В алхимии после нигредо наступает альбедо (белизна), а затем рубедо (краснота), в практике дзэн после Великого Сомнения приходит просветление, и в обоих случаях тьма оказывается не концом, а началом творчества. Во встрече и слиянии двух пустот — западной и восточной — мы и надеемся найти и задокументировать универсальную методологию трансформации, которая составит ядро нашего «проектирования в чёрном».

Пришедше на запад солнца видевше свет вечерний

Жорж Батай трансгрессирует

Конечно же, чёрный огонь горит не только на Востоке, но и на Западе. Например, в разных изводах спекулятивного реализма совершенно устраняется привилегированное положение человека в онтологической иерархии: в стадии нигредо все различия стёрты, а мир превращается в кипящую субстанцию равноправных возможностей, причём сам алхимик варится, гниёт, горит в той же реторте.

Наиболее радикальное переосмысление образа чёрного солнца мы найдём в размышлениях Жоржа Батая, ядро которых — парадоксальное светило, которое не столько светит, сколько сгорает в бесцельной, жертвенной и бескорыстной саморастрате. Чёрное солнце Батая — это противоположность прожорливой чёрной дыры, это жертвенный Бог христианства, расточающий и истощающий Себя, согласно формулировке Мариона, вплоть до полного несуществования, и — человек, обречённый на стремление к богоуподоблению, оказывается в особом положении: «даром получили, даром и отдавайте» (Мф 10:8).

«Народы древней Мексики, — продолжает Батай, перемещаясь ещё дальше на Запад, — помещали человека в лучах вселенской славы: солнце было плодом жертвенного безумия, сиянию дня дал начало человекоподобный бог, погибнув в пламени костра. Народ ацтеков видел то, что и „цивилизованные нации“ могли бы видеть, но видят лишь изредка: единство жертвы и света, неразрывную связь упоительного самопожертвования и столь же упоительной славы». Чёрное солнце Батая выжигает привычные горизонты антропоцентризма, и мы находим себя во вселенной, где накоплен огромный излишек энергии и необходима его растрата.

Как связаны батаевская жертвенность и алхимическиое нигредо? Тут более, чем метафорическое созвучие — здесь проступает единая топология трансгрессивного опыта. У Батая «проклятая часть» (la part maudite) экономики избытка требует безвозмездного уничтожения, подобно тому как в алхимическом нигредо первоначальная субстанция должна быть разрушена без гарантии возрождения. Этот жест расточительности, совершаемый на пределе существования, обнажает ту парадоксальную темпоральность, в которой утрата предшествует обретению, а не следует за ним. В батаевском солярном экстазе само разрушение становится высшей формой производства: не накопление смысла, а его циркуляция в непрерывном акте самоотрицания.

Этот принцип божественной растраты становится стратегией художника или дизайнера, работающего в парадигме Нигредо. Подобно ацтекскому солнцу, питающемуся жертвенной кровью, проект должен поглощать собственные смыслы, превращая их в энергию трансмутации, чтобы каждая сгоревшая концепция стала топливом для следующей итерации формы — отсюда парадокс: наиболее устойчивые конструкции рождаются из систематического саморазрушения.

Мы паникуем, если наш проект — например, наша жизнь, наша картина или наша книга — вдруг начинает разлагаться заживо, как тело одержимого демонами бедолаги; нам кажется, мы умираем сами. Но внидем в алхимическую радость — это не катастрофа, а «тёмная ночь» творческого процесса, вокруг бушует чёрное пламя, пожирая формы и смыслы, а значит, скоро родится новое. Нет, мы не умираем, а наоборот: Пауль Клее говорил, что «форма — это смерть, а придание формы — жизнь», а Карл Юнг — что «секрет в том, что лишь тот, кто может разрушить себя, поистине жив».

Малевич, предъявив миру свой «Чёрный квадрат», буквально окатил зрителя чёрным кипятком, а затем засунул головой в алхимическую печь. Художник, принимающий логику Нигредо как жертвенной растраты, переходит от экономики сохранения формы к экономике её суверенной диссипации, и этим неутилитарным жестом открывает первичное пространство свободы, в котором творение всегда уже является священным расточительством, а не приобретением.

Говоря о Нигредо, мы вступаем в парадоксальный мир, где небытие — чёрный двойник бытия, активная сила, производящая возможность существования как такового. Перенося это в область художественного проектирования, мы получим парадоксальную идею: чтобы создать новую форму, нужно не просто разрушить старую, но довести распад до такой степени, чтобы приоткрылось внутреннее реальное — prima materia, то самое аморфное первоначало, которое содержит все возможные формы внутри себя в потенциальном виде.

Ансельм Кифер Нигредо 1984

Вот картина Ансельма Кифера «Нигредо» (1984). Перед нами — поле после сбора урожая. Кое-где горит огонь: мы видим красные вспышки в правом нижнем углу и что-то вроде струек дыма на всей площади картины, а на переднем плане холст кажется обугленным. Оживёт ли это поле весной? Обугленность явно распространяется — вон чёрное пятно, проступившее левее и выше центра. Под холстом словно продолжается горение, и полотно вот-вот будет разъедено изнутри. Но перед нами не просто сгоревшее поле с неопределённым будущим — это живопись в момент её рождения из огня. И изображённое поле, и изображающий холст — онтологический атанор, где происходит алхимическая трансмутация живописной материи в нечто иное.

Делёз и Гваттари ввели образ ризомы, разветвлённого корневища, чтобы описать структуры без центра и иерархии, где допустимы множественные точки входа и выхода. В отличие от древовидного маршрута, которым должен следовать привычный Западу дизайн — от корня замысла через ствол концепции к ветвям деталей и, наконец, к плодам полученной заказчиком прибыли — мы предпочтём децентрализованное ростковое развёртывание формы через локальные взаимодействия элементов: не по приказу извне, а через самоорганизацию. Та prima materia, чёрная пена, субстрат потенциальности, о которой мы говорили в самом начале книги, и о которой будем вспоминать регулярно, — ризоматична по своей природе: вскрытие любого из чёрных пузырьков всегда эмергентно, как никогда ничем не обусловлен выбор Того, Кто держит в руце Своей солнечный шприц, оплодотворяющий ничтойную черноту Бытием.

Тьма — и храм, и мастерская

Итак, нигредо-проектирование не торопит болезненный процесс, а глубоко его переживает. Здесь необходимы мужество, терпение, глубокая вера и согласие, отчасти трагическое, на самораспад и утрату контроля, на то, чтобы смысл сперва полностью исчез — и лишь потом, возможно, начал проявляться вновь. Это тяжёлая, но необходимая работа с мраком, из которой рождается не просто новая форма, а целый новый способ существования любых форм. В пределе — это не дизайн вещей, а дизайн пустот, в которых вещи обретают глубину.

Художник, грунтующий полотно непроницаемым чёрным, чтобы затем высекать из тьмы искры-образы, — вот метафора дизайнера на этапе Нигредо. Как абсолютный ноль температуры позволяет увидеть свойства материи, недоступные в нормальных условиях, так и абсолютный ноль смысла, к которому стремится нигредо-подход, есть способ познания материала вне его обычных состояний.

Нигредо — это когда система лежит распластанной на нулевой отметке. Исходная точка творения: можно пойти в любую сторону, можно родиться зайцем, можно человеком, можно планетой. Художник заперт в тёмной комнате, усыпанной деталями какого-то распотрошённого конструктора, и пока не горит свет, эти детали готовы сложиться в какой угодно порядок. Темнота не просто отсутствие видимости: это отсутствие предопределённости, отменяющее схемы и рецепты, которые дизайнер затвердил в голове. Поэтому тьма — лучшая мастерская.

Нигредо-дизайн никогда не заливает ран бальзамом, а сверлит дыры в тех местах, где раньше было гладко и понятно. Не ставит последней точки в конце, а ставит первую в начале — в центре пустоты.