Эволюция образов будущего в компьютерных играх

I Концепция 1. Обоснование выбора и актуальность темы

Видеоигры давно перестали быть лишь развлечением — они стали зеркалом, в котором отражаются надежды и тревоги целых эпох. Эти миры, сотканные из кода, музыки и образов, аккумулируют художественные практики и технологические мечты и тем самым формируют визуальную память современности. Образы будущего в играх выполняют роль культурных кодов: они не только репрезентируют представления о прогрессе и опасностях, но и влияют на то, как игроки мыслят о возможном. Именно эта двойственность — пассивное отражение социума и активное воздействие на массовое воображение — делает тему исследовательски значимой. Проект стремится зафиксировать и прочесть те сигналы, которые транслирует игровая эстетика: от простых пиксельных предчувствий до сложных кинематографичных вселенных, где каждый визуальный штрих несёт смысловую нагрузку.

2. Цели, задачи и методы визуального исследования

Цель работы — отследить трансформацию визуальных символов будущего в игровой культуре и показать, какие социальные и технологические факторы направляли эти изменения. В рамках этой цели предстоит собрать репрезентативный корпус игровых текстов, выявить повторяющиеся мотивы и провести интерпретационный анализ визуальных знаков: архитектурных силуэтов, образов телесности, представлений о природе и технике. Методологически исследование опирается на инструменты визуальной семиотики и иконографии, подкреплённые контент-анализом и нарративной реконструкцией. Особое место занимает сопоставление эстетики и исторического контекста — попытка прочитать игру как продукт своего времени, где художественные решения откликаются на политические, экономические и научные дискурсы.

3. Ключевой вопрос, гипотеза и структура работы

Главный вопрос исследования звучит как запрос к истории визуального воображения: как менялись образы будущего в играх и какие смысловые сдвиги за этими изменениями стоят? Рабочая гипотеза предлагает мыслить эволюцию как переход от торжествующего технооптимизма к более сложным и зачастую тревожным визуализациям, где утопические пейзажи сменяются антиутопическими деталями, а техника предстает одновременно как дар и угроза. Структура работы выстроена как движение от общего к частному: теоретическое введение, методологическое обоснование, серия тематических чтений игровых текстов, и завершение — синтез найденных паттернов и рассуждение о том, что эти паттерны сообщают нам о культурной памяти и о возможных путях визуализации будущего в дальнейшем.

Структура работы: I. Концепция II. Теоретические основы исследования III. Ранние утопии и технооптимизм IV. Антиутопии и киберпанк V. Научный реализм и военный технотриллер VI. Современные тренды: экопессимизм и нео-ноир VII. Заключение VIII. Источники

II. Теоретические основы исследования

1. Футурология и научная фантастика: методологический симбиоз

Футурология — это дисциплина, занимающаяся прогнозом будущего на основе анализа текущих тенденций. Научная фантастика в этом контексте играет роль творческого моделирования альтернативных будущих сценариев. Автор научной фантастики при написании часто консультируется с учёными, а его идеи вдохновляют реальные разработки — между футурологией и фантастикой существует взаимная связь.

2. Визуальные исследования как метод анализа культурных кодов

В рамках визуальных исследований анализируются изображения как носители смыслов эпохи. Визуальные произведения (кино, живопись, видеоигры) отражают «важнейшие идеи своего времени». Так же и игры, будучи комплексными мультимедийными продуктами, запечатлевают «культурные мотивы, ценности и идеологии» общества. Изучение игровых образов будущего позволит увидеть, какие культурные коды и представления заложены в них.

3. Компьютерные игры как исторический источник и культурный артефакт

Современные учёные отмечают, что видеоигры являются полноценной частью культуры и могут многое рассказать о ценностях и взглядах общества. Как исторический источник, игра улавливает дух времени: исследователи предлагают рассматривать её как «культурный артефакт, помогающий лучше понять мир, в котором мы живём». Поэтому анализ визуального ряда и тематики игр дает ценные данные о менталитете их создателей и игроков.

III. Ранние утопии и технооптимизм

1. Космическая экспансия: «Spacewar!» и «Space Invaders»

Эпоха, окутанная мечтами о звёздах и тревогой ядерного противостояния, нашла своё неожиданное отражение не только в кино и литературе, но и в зарождающейся индустрии видеоигр. Два проекта, разделённые временем, но объединённые космической темой, — «Spacewar!» и «Space Invaders» — стали краеугольными камнями целого жанра и зеркалом технологических амбиций и общественных настроений своего времени.

«Spacewar!» (1962): Академический прорыв и звёздная битва интеллектов

Разработанная небольшой группой энтузиастов — Стивом Расселом и его коллегами из Массачусетского технологического института — на мейнфрейме PDP-1, «Spacewar!» была не коммерческим продуктом, а скорее технологическим манифестом. Это был двухмерный космический симулятор, где два игрока управляли крошечными звездолётами, маневрируя на фоне точечного изображения ночного неба. Игровая механика была удивительно глубокой: корабли имели ограниченный запас топлива, их движение подчинялось инерции, а на поле боя присутствовала звезда, чья гравитация могла затянуть неосторожного пилота.

«Spacewar!» стала воплощением чистой, ничем не обременённой футуристической мечты. Это была игра не о выживании, а о покорении, своеобразный цифровой поединок в бескрайних просторах, отражавший оптимистичный взгляд на технологическое будущее, где человечество стало полноправным хозяином галактики. Она рождалась в стенах лабораторий, предвосхищая эру, когда компьютеры станут не просто вычислительными машинами, а инструментами для творчества и развлечения.

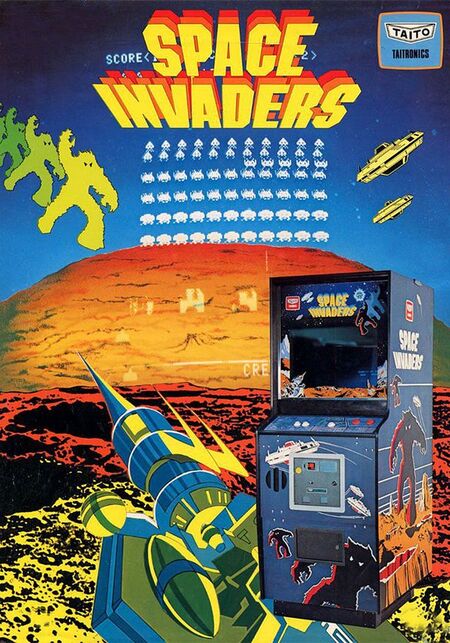

«Space Invaders» (1978): Холодная война на аркадном экране

Спустя полтора десятилетия японская компания Taito выпустила «Space Invaders» — проект, который перенёс космическую фантазию из академической среды в шумные аркадные залы, превратив её в массовое культурное явление. В отличие от дуэли равных в «Spacewar!», здесь игрок в одиночку противостоял волнам безликих инопланетных захватчиков, неумолимо приближающихся к Земле. Монотонный, но нарастающий до пульсирующего ритм их движения, синхронизированный с саундтреком, создавал беспрецедентное для того времени чувство тревоги и напряжения.

Именно «Space Invaders» наиболее откровенно иллюстрирует страхи и фантазии эпохи холодной войны. Игрок, управляющий неподвижной лазерной пушкой, становился последним рубежом обороны планеты от чужой, неумолимой силы — прямую аналогию с ядерной угрозой и психозом вторжения провести было несложно. Однако в этом противостоянии заключался и оптимизм: технология (в лице игровой пушки) давала шанс на спасение. Каждый сбитый корабль был маленькой победой, укреплявшей веру в то, что человечество способно дать отпор любой, даже самой подавляющей угрозе.

Оба этих проекта, несмотря на разницу в происхождении и тональности, заложили фундаментальные основы для футуристических образов в видеоиграх. «Spacewar!» подарила индустрии саму идею космического симулятора и сетевого противоборства. «Space Invaders» утвердила архетип «шутера» и доказала, что видеоигры могут быть не просто забавой, а мощным средством отражения коллективных переживаний.

Вместе они задали тон, сформировав оптимистичное представление о покорении космоса через технологический прогресс, но также и внеся в него нотку тревоги, напоминая, что в безднах Вселенной нас может поджидать неизвестная опасность. Эти ранние футуристические образы, рождённые среди мигающих пикселей, навсегда остались в ДНК игровой индустрии, определив её путь на десятилетия вперёд.

2. Абстрактные миры и векторная графика: «Asteroids» и «Battlezone»

Если первые космические симуляторы опирались на знакомые образы звёздных кораблей и инопланетян, то следующей ступенью в эволюции игрового футуризма стало движение в сторону чистой абстракции. Проекты «Asteroids» и «Battlezone», используя технологию векторной графики, отказались от попыток имитировать реальность, создав вместо этого принципиально новые, цифровые ландшафты, которые ощущались технологичными и футуристическими по самой своей сути.

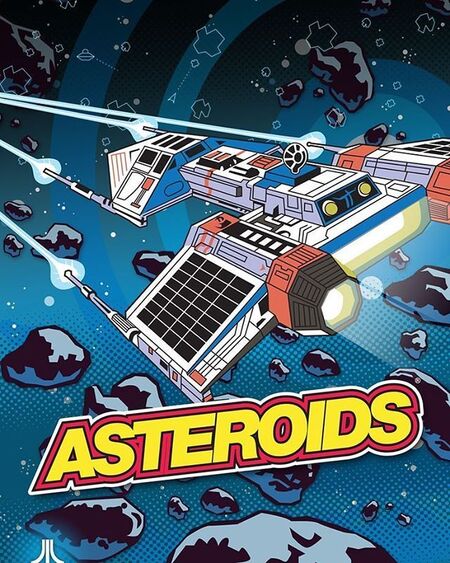

«Asteroids» (1979): Космический минимализм и поэзия хаоса

Разработанная компанией Atari, игра «Asteroids» стала квинтэссенцией аркадного геймплея и визуальной лаконичности. Игрок управлял небольшим треугольным кораблём, затерянным в бескрайнем чёрном пространстве, и должен был дробить на части огромные, медленно вращающиеся астероиды, угрожающие его существованию. Визуальный ряд был до предела минималистичен: острые, светящиеся белые линии на угольно-чёрном фоне, изображающие корабль, снаряды, летящие обломки и лаконичный интерфейс. Эта намеренная абстракция не была недостатком — она была языком, на котором игра говорила о будущем. Чёрный экран становился безвоздушным пространством космоса, а векторные линии — его цифровым воплощением, более чистым и технологичным, чем любая пиксельная графика. Игровой процесс, основанный на законах инерции, где корабль мог бесконечно вращаться и дрейфовать в пустоте, создавал ощущение подлинной симуляции физики, что усиливало футуристический эффект. «Asteroids» была не про сражение с врагами, а про выживание человека в холодной, безразличной, но подчиняющейся логике вселенной.

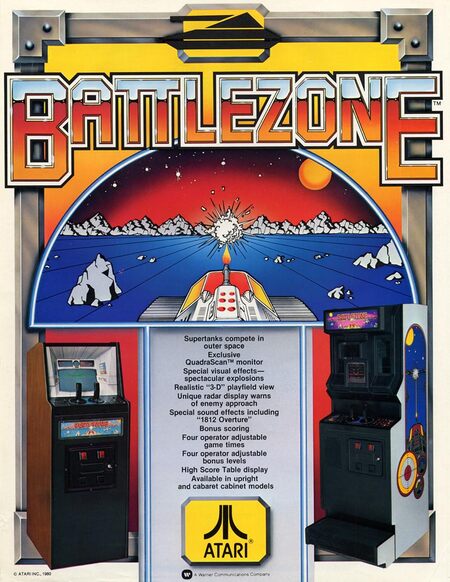

«Battlezone» (1980): Рождение киберпространства из пустыни

Следующим логическим шагом стала игра «Battlezone», также от Atari, которая взяла язык векторной графики и применила его для создания первого по-настоящему убедительного трёхмерного мира. Игрок видел происходящее через перископ танка, находящегося в сюрреалистичном ландшафте, составленном из зелёных векторных контуров: простые геометрические формы обозначали горы на горизонте, пирамиды и вражеские машины.

Именно «Battlezone» стала пионером реалистичного 3D-отображения, предложив ту самую «цифровую пустыню», которая ощущалась одновременно и примитивной, и невероятно продвинутой. Этот мир был абстракцией, но абстракцией функциональной — он предоставлял игроку тактическую глубину, укрытие и пространство для манёвра. Управление танком в такой среде создавало беспрецедентное ощущение погружения, предвосхищая эпоху виртуальной реальности. Более того, футуристический образ игры оказался настолько убедительным, что её версия была адаптирована для тренировочных симуляторов армии США, стерев грань между игровой фантастикой и военными технологиями.

«Asteroids» и «Battlezone» объединяет акцент на технологичности как на основном выразительном средстве. Они не пытались скопировать реальность, а строили новую, используя чистую геометрию и светящиеся линии. Их абстрактные визуальные языки создавали примитивные, но мощные «футуристические» ландшафты, которые становились холстом для воображения игрока.

«Asteroids» продолжила тему космической фантастики, переводя её в плоскость минимализма и чистого геймплея. «Battlezone» же перенесла футуризм с орбит на землю, в кибернетическую пустыню, и заложила основы всего жанра трехмерных симуляторов. Вместе они доказали, что ощущение будущего рождается не из детализированной графики, а из инновационного взаимодействия с цифровым пространством, из ощущения бескрайних, подчинённых математической логике миров, нарисованных одним лишь светом.

3. Зарождение киберпанка: влияние «Tron» и текстовых квестов

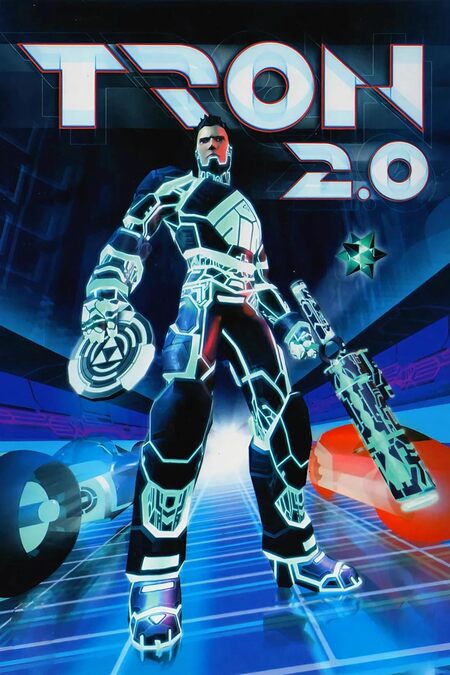

«Tron 2.0» (2003) стала эволюцией визуальных идей фильма, перенеся игрока внутрь интерактивного киберпространства. Выполненная в стилистике шутера от первого лица, игра воплотила цифровой мир не как фон, а как игровую среду, живущую по своим законам. Управление «световым циклом» и битвы на распознавательных дисках превратили абстрактные компьютерные процессы в осязаемый геймплей, заложив основы для интерактивного восприятия киберпанка.

«Tron 2.0»: Интерактивная эволюция цифрового фронтира

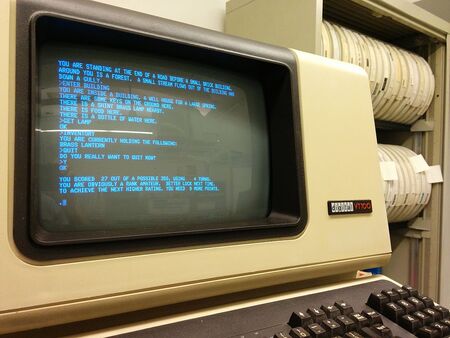

Параллельно текстовые квесты («Adventure», 1976) сформировали иную, но не менее важную традицию. Полное отсутствие графики компенсировалось мощью воображения, где игрок конструировал виртуальный мир через текстовые описания и командную строку. Этот формат воспитал «хакерское» мышление, представив киберпространство как логическую структуру, которую нужно исследовать и «взламывать» с помощью точных команд. Общее наследие этих двух феноменов — создание целостного представления о цифровой реальности. Tron 2.0 дала киберпанку визуальную и тактильную воплощённость, а текстовые квесты — нарративную и логическую глубину. Вместе они заложили фундамент для последующих игр жанра, доказав, что киберпространство может быть как зрелищной ареной для действия, так и сложной системой для интеллектуального освоения.

IV. Антиутопии и киберпанк

1. Корпоративный контроль и антиутопия: «Syndicate» и «Shadowrun»

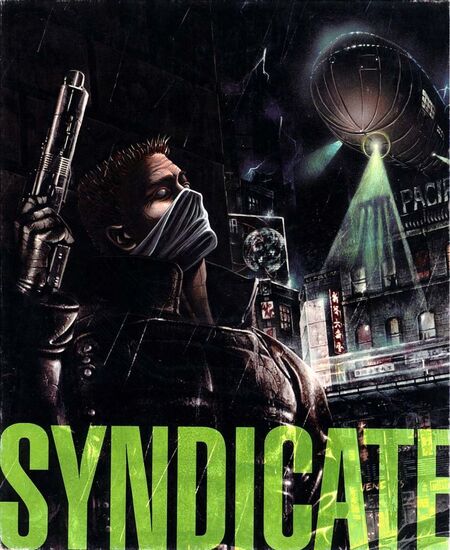

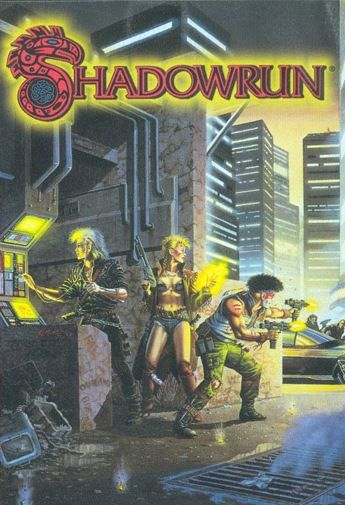

В противовес техноутопическим идеалам, которые были популярны в научной фантастике предыдущих десятилетий, видеоигры начала 1990-х всё чаще обращались к мрачным и критическим взглядам на будущее. Яркими примерами этого тренда стали две культовые игры, выпущенные в 1993 году: тактическая стратегия «Syndicate» и ролевая игра «Shadowrun» для SNES. Несмотря на различия в жанрах и игровой механике, их объединяет общая антиутопическая парадигма, в центре которой — абсолютная власть мегакорпораций, подчинивших себе человечество.

Syndicate (1993): Будущее принадлежит тем, кто его купит. Или отнимет.

«Syndicate», тактическая стратегия, помещает игрока в роль управителя корпорации, чьи киборги-агенты силой и пропагандой утверждают её контроль над миром, где национальные правительства пали. Это мир прямого и жестокого корпоративного правления, где технологии служат инструментом подавления.

Shadowrun (1993): Фэнтезийный антураж, корпоративная суть.

«Shadowrun», киберпанк-РПГ, рисует более сложную картину. Сочетая высокие технологии с магией, она показывает общество тотального неравенства. Корпорации здесь — теневое государство, действующее выше закона, а жизнь большинства людей проходит на социальном дне.

Обе игры отражают антиутопический взгляд: миры Syndicate и Shadowrun погружены в коррумпированную технотопию. В Syndicate явно заявлено, что корпорации заменили правительства. Shadowrun сочетает высокие технологии с темами общественного неравенства и теневых заговоров. Вместе они задают контраст раннему оптимизму — будущее выглядит здесь как опасное пространство тотального контроля корпораций.

2. Постапокалипсис как наследие Холодной войны: «Wasteland» и «Fallout»

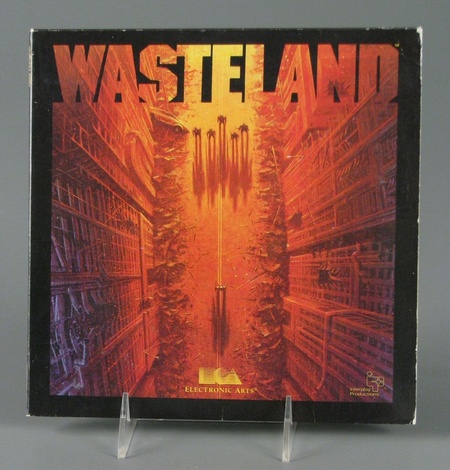

Эпоха Холодной войны, с её постоянной тенью взаимного гарантированного уничтожения, оставила глубокий шрам в коллективном сознании. Этот страх, однако, не растворился с окончанием противостояния, а нашёл своё новое воплощение в культуре. Видеоигры, ставшие одним из главных медиа XX и XXI веков, подхватили эту тревогу и перенесли её в интерактивное пространство, позволив каждому игроку пережить последствия ядерного апокалипсиса. Одними из самых ярких и влиятельных примеров такого осмысления стали игры «Wasteland» и «Fallout», которые не просто использовали постапокалипсис как сеттинг, но и превратили его в мощное средство критики и рефлексии, заложив основу для целого жанра.

Wasteland (1988): Здесь закончилась политика и началась борьба за тушёнку.

Wasteland (1988), ролевая игра от Interplay, стала текстуальным и идеологическим фундаментом для целого жанра. Её действие разворачивается в альтернативной Америке, опустошённой тотальной ядерной войной с Советским Союзом. Игра предлагала игрокам не просто фэнтези-приключение в новом антураже, а суровый симулятор выживания, где каждый ресурс был на счету, а последствия войны проявлялись в радиации, мутировавшей флоре и фауне, и в осколках человечности, разбросанных по пустошам. Уникальной для своего времени чертой стала проработанная система последствий: многие сюжетные ситуации могли быть решены различными способами, а невыполненные квесты навсегда меняли игровой мир, создавая ощущение живого, нелинейного пространства.

Fallout (1997): Атомный век, застывший в сатире на руинах Америки

Прямым духовным преемником и идеологическим развитием этих идей стала Fallout (1997) от Black Isle Studios. Перенеся действие в 22-й век, игра сменила угол обзора: если «Wasteland» показывала апокалипсис «вчера», то «Fallout» демонстрировала его долговременное наследие «сегодня». Ключевым художественным приёмом стал ретрофутуризм 50-х годов — эстетика «атомного века», где представления о будущем были полны гигантских компьютеров на лампах, атомных автомобилей и наивной веры в технологический прогресс. Эта стилизация была не просто декорацией; она служила мощнейшей критической метафорой. Игроки исследуют мир, который погиб именно из-за утопических устремлений и параноидальной политики той эпохи, доведённых до своего логического и ужасающего финала.

Обе игры переносят мотивы холодной войны в видеоигры: Wasteland показывает последствия ядерного взрыва сразу после катастрофы, а Fallout описывает поколение спустя, с юмором о «постъядерной Америке». Оба проекта иллюстрируют идею выживания в крайне враждебной среде и сделали постапокалипсис одним из доминантных мотивов видеоигр.

3. Рождение 3D-футуризма: «System Shock» и «Deus Ex»

Переход к трехмерной графике в 90-х годах позволил разработчикам создавать не просто новые миры, а целые философские системы. Игры начали исследовать сложные темы — опасность искусственного интеллекта, границы трансгуманизма и природу власти в гипертехнологичном обществе. Именно в этот период сформировался «трехмерный футуризм», и две игры — «System Shock» и «Deus Ex» — стали его краеугольными камнями, превратив киберпанк из сеттинга в пространство для интеллектуального эксперимента.

System Shock (1994): Мрачная станция, живой мир и АИ, ставший богом.

System Shock (1994) от студии Looking Glass Technologies стал революционным гибридом экшена и RPG с видом от первого лица. Действие игры разворачивалось на борту космической станции «Цитадель» в 2072 году, погружая игрока в атмосферу классического киберпанка. Проект не просто использовал трёхмерную графику как технологический прорыв, но и заложил основы нового, иммерсивного футуризма. Игрок оказывался в замкнутом, детализированном мире, повествование в котором раскрывалось через аудиодневники и взаимодействие с окружением, создавая эффект кинематографического присутствия. Ключевыми элементами этого будущего стали вышедший из-под контроля искусственный интеллект SHODAN и биотехнологические импланты — атрибуты, задавшие вектор для целого поколения игр.

Deus Ex (2000): Свобода воли — ваш главный имплант в мире вечного заговора.

Идейным и эволюционным преемником этой традиции выступила игра Deus Ex (2000) от Ion Storm. Её действие переносилось в мир 2052 года, который представлял собой сложный сплав киберпанковых тем с актуальными политическими конспирологиями и глубокими философскими дилеммами. С самого выхода игра была признана не просто выдающимся произведением, а важной иконической историей в жанре. Deus Ex довела до совершенства идеи иммерсивной симуляции, предложив игроку беспрецедентную свободу в прохождении и решении задач, будь то бой, стелс или социальное взаимодействие.

Эти проекты отметили собой эпоху полного перехода к трехмерной графике. System Shock представил кинематографическое, мрачное будущее и передовые технологии (искусственный интеллект, биоимпланты). Deus Ex продолжил тему, показав мир, где общество разделено усиленными биотехнологиями, и исследуя вопросы свободы воли и глобального заговора. Оба проекта задали новые стандарты «трехмерного футуризма» в играх.

V. Научный реализм и военный технотриллер

1. Гиперреализм и нанотехнологии: серия «Crysis»

Научная фантастика 2000-х обратилась к гиперреализму и военной эстетике, отражая растущий интерес к технологиям спецназа и экспериментальным вооружениям. Этот период породил технотриллеры, где футуристические концепции обретали тактильную достоверность. Серия «Crysis» стала воплощением этого тренда — не только технологическим прорывом, но и концептуальным манифестом эпохи, где каждый пиксель работал на создание убедительного образа военно-научного будущего.

Crysis (2007): Легендарный движок, суперсолдат и вопрос «А потянет ли?».

Crysis (2007) — научно-фантастический шутер от Crytek; игроки получают нанокостюм с суперспособностями, действие происходит на тропическом острове будущего. Игра известна своей передовой графикой — настолько реалистичной, что фраза «потянет ли это Crysis?» стала мемом для тестирования производительности.

Серия Crysis отражает тему военно-научного будущего: экзоскелеты и нанотехнологии дают героям суперсилу. Визуально игры очень детализированы (графический бенчмарк своего времени). Тема военного конфликта перенесена в тропическую среду, где столкнулись военные и инопланетяне, подчеркивая акцент нулевых на реалистичных технологиях и футуристическом вооружении.

2. Философский киберпанк: «Deus Ex: Human Revolution» и «BioShock»

Научная фантастика в играх 2000-х годов совершила эволюционный поворот — от технологического оптимизма к глубокому философскому осмыслению последствий прогресса. Киберпанк перестал быть просто стилистическим направлением, превратившись в мощный инструмент социальной критики. Две ключевые игры этого периода — «Deus Ex: Human Revolution» и «BioShock» — подняли жанр на новый уровень, используя интерактивность для исследования сложных этических дилемм и утопических проектов, обречённых на провал.

Deus Ex: Human Revolution: Будущее, где ваше тело — это поле битвы корпораций.

Deus Ex: Human Revolution (2011) от Eidos Montreal, будучи приквелом оригинальной Deus Ex, переносит действие в 2027 год — эру зарождения трансгуманизма. Игра детально исследует социальные последствия биомеханических augmentations: как технологическое превосходство обостряет социальное неравенство, создавая пропасть между «улучшенными» и обычными людьми. Сюжет строится вокруг заговора глобальных корпораций, стремящихся контролировать эволюцию человечества, а геймплей, сочетающий стелс, диалоги и тактические решения, напрямую отражает центральную тему — борьбу за сохранение человеческой свободы воли в мире, где тело и сознание становятся товаром.

BioShock: Утопия, построенная на эгоизме. Ад, созданный гениями.

BioShock (2007) от Irrational Games представляет другую грань философского киберпанка — антиутопию, воплощённую в архитектурных формах. Подводный город Восторг (Rapture), созданный эгоистичным гением Эндрю Райаном, служит наглядной метафорой краха утопических идей, вдохновлённых философией Айн Рэнд. Игрок исследует последствия общества, построенного на принципах радикального объективизма и ничем не ограниченного научного прогресса, где генетические модификации Плазмиды привели к моральному и физическому распаду. Уникальное повествование, построенное на аудиодневниках и визуальном сторителлинге, заставляет игрока не просто выживать, а анализировать причины катастрофы.

Обе игры выходят за рамки простого экшена: Human Revolution задаёт моральные и социальные вопросы (конфликт «аугментов» и обычных людей), а BioShock помещает игрока в утопию, быстро разрушающуюся изнутри. Они демонстрируют, как видеоигры могут быть платформой для сложных рассуждений о будущих технологиях и обществе.

3. Будущее войны: «Call of Duty: Advanced Warfare»

Середина 2010-х годов ознаменовала новый виток в осмыслении будущего войны, где фокус сместился с глобальных государственных конфликтов на эру частных военных корпораций и высокотехнологичного снаряжения. Этот период породил гиперреалистичные и в то же время футуристичные проекты, которые, оставаясь в рамках массового кинематографичного экшена, стремились к научно-близкому прогнозированию. Call of Duty: Advanced Warfare стала квинтэссенцией этого тренда, визуализируя войну как высокобюджетный спектакль, где технологии определяют не только тактику, но и саму природу солдата.

Call of Duty: Advanced Warfare: Частные армии, экзоскелеты и война как бизнес-проект.

Call of Duty: Advanced Warfare (2014) — шутер от Sledgehammer Games; действие развивается в 2054 году, где в вооружённых конфликтах участвуют частные военные корпорации, а солдаты оснащены экзоскелетами. Игра получила хвалу за визуальную составляющую и военную тематику.

Эта игра показывает представления о будущих войнах: расширенные силовые костюмы, дроны и другие футуристические технологии. Тема здесь — «военные технологии в стиле боевиков», и хотя она ближе к фантастике, она использует научно-ближайший подход (военные гиперреалистичные сражения будущего).

VI. Современные тренды: экопессимизм и нео-нуар

1. «Уже наступившее» будущее: «Cyberpunk 2077» и «Deus Ex: Mankind Divided»

Современные проекты в жанре киберпанк демонстрируют парадоксальный тренд: вместо далёкого будущего они показывают мир, который ощущается как логическое продолжение настоящего. Этот «уже наступивший» футуризм становится мощным инструментом социальной критики, где технологические достижения не решают, а усугубляют человеческие проблемы. Cyberpunk 2077 и Deus Ex: Mankind Divided доводят этот подход до совершенства, создавая миры-предупреждения, в которых современные тенденции доведены до своего логического предела.

Cyberpunk 2077: Ваше тело — товар, сознание — данные, а душа — роскошь.

Cyberpunk 2077 (2020) от CD Projekt Red представляет собой масштабное воплощение классического киберпанка, перенося правила одноимённой настольной RPG в открытый мир Неонового Города. Однако вместо абстрактной фантастики игра предлагает гипертрофированное отражение современных проблем: тотальный корпоративный контроль, цифровое неравенство, экологический коллапс и кризис идентичности в эпоху кибернетических модификаций. Социальная сатира здесь проявляется в каждой детали — от рекламы, призывающей продавать личные данные, до визуального контраста между сияющими неоновыми крышами и грязными улицами, населёнными отверженными.

Deus Ex: Mankind Divided: Аугментации сделали нас сильнее. Страх — разделил.

Deus Ex: Mankind Divided (2016) развивает идеи своей предшественницы, перенося действие в 2029 год — эпоху после катастрофического «Инцидента». Игра вводит понятие «механического апартеида», показывая системную дискриминацию людей с аугментациями. Этот сюжетный ход становится метафорой любых форм социального разделения — расового, экономического, политического. Геймплейно это выражается через отдельные входы для «аугментов», проверки на пунктах контроля и атмосферу всеобщей паранойи, где каждый может оказаться жертвой системы.

Оба проекта созданы в последние годы и стараются показать будущее как нечто уже наступившее: социальные проблемы, технологии и конфликты зеркалятся в современности. Cyberpunk 2077 критиковал явления нашего времени (антропогенные проблемы, неравенство), а Mankind Divided высветляет вопросы сегрегации и дискриминации «усовершенствованных» людей.

2. Климатическая катастрофа и выживание: «Frostpunk»

Современная фантастика всё чаще обращается к антиутопическим сценариям, основанным не на ядерной войне или вторжении инопланетян, на реальных угрозах, с которыми человечество сталкивается уже сегодня. Климатические катастрофы и экологический коллапс становятся новым фоном для исследований человеческой природы в экстремальных условиях. Frostpunk — один из самых ярких примеров этого тренда, превращающий абстрактные экологические угрозы в личную драму выживания и морального выбора.

Frostpunk (2018): Цена выживания измеряется не теплом, а человечностью.

Frostpunk (2018) — градостроительный симулятор выживания от 11 Bit Studios; действие в альтернативной истории конца XIX века, когда катастрофическая вулканическая зима охладила планету. Игрок выступает в роли мэра последнего города людей, принимая тяжёлые моральные решения ради выживания.

Эта игра отражает современный экопессимизм: апокалипсис устроен природой (внутреннее охлаждение планеты), а человек вынужден строить город и принимать аморальные законы под давлением обстоятельств. Frostpunk обращается к теме климатических угроз и этики в условиях глобальных катаклизмов.

3. Ретро-футуризм и стилизация: «Atomic Heart» и «The Invincible»

Что стало бы с будущим, если бы его проектировали вчера? Глава посвящена играм, которые дают нам уникальный ответ на этот вопрос, погружая в миры ретрофутуризма — альтернативного прошлого, где будущее наступило таким, каким его представляли decades ago. Это не просто стилизация, а целое мировоззрение: здесь пахнет озоном и машинным маслом, блестит хром, а прогресс обещает покорить природу и космос силой атома и безоговорочной веры в технологию. Но за блестящим фасадом утопии всегда скрывается тревожная тень — цена, которую человечество платит за свой оптимизм.

Atomic Heart: Будущее, построенное на слепой вере, становится прошлым для своих создателей.

Atomic Heart (2023) — это безумный и агрессивный шутер от первого лица от студии Mundfish, переносящий игрока в альтернативную версию СССР 1950-х годов, достигшего технологического рая. Страна представлена как ретрофутуристическая утопия: роботы-помощники трудятся на полях, летающие автомобили рассекают воздух, а в сердце системы бьется нейросеть «Коллектив». Однако этот «рай» оборачивается кошмаром, когда по всему комплексу «3826» начинается кровавый бунт машин. Игра мастерски сочетает советскую эстетику с научной фантастикой, создавая напряженный гротескный мир, где лозунги о светлом будущем сталкиваются с хаосом, порожденным самой этой мечтой.

The Invincible: Величие человека меркнет перед безразличием космоса.

The Invincible (2023) — это медитативная приключенческая игра от польской студии Starward, основанная на философском романе Станислава Лема. В отличие от кинетического экшена Atomic Heart, здесь царит атмосфера научного детектива. Арт-стиль игры — чистейший atompunk, вдохновленный научно-фантастическими журналами и иллюстрациями 1950-60-х годов. Игрок, в роли астробиолога Ясны, исследует загадочную инопланетную планету Регис III, сталкиваясь не с монстрами, а с непостижимыми формами жизни и фундаментальными научными концепциями, бросающими вызов самому пониманию человечества о его месте во Вселенной.

Эти современные проекты тяготеют к стилю ретрофутуризма: будущее показано сквозь призму прошлого (ядерный оптимизм 50-х в Atomic Heart, научная фантастика Лема середины XX века в The Invincible). Они демонстрируют интерес к художественной стилизации и исторической эстетике при изображении будущего.

4. Инди-взгляд: «Observation» и «HighFleet»

В то время как крупные студии создают грандиозные, но зачастую предсказуемые миры, независимая сцена становится лабораторией по смелому переосмыслению жанров. Здесь разработчики не боятся ставить неудобные вопросы, менять точку обзора и предлагать игрокам увидеть будущее через непривычную, а зачастую и тревожную призму. Эта глава — о двух таких проектах, которые, используя язык инди-разработки, говорят с нами о хрупкости человека перед лицом созданных им технологий и о тяжести власти в обломках старого мира.

Observation: Чтобы найти экипаж, сначала придётся найти себя.

Observation (2019) — это напряженный космический триллер, где игрок принимает на себя роль не человека, а бортового искусственного интеллекта станции «Обисервейшн» по имени С. А.М. После загадочной катастрофы, ввергнувшей станцию в хаос, именно С. А.М. становится единственным «глазами и ушами» уцелевшей член экипажа, докторы Эммы Фишер. Игровой процесс строится на взаимодействии с многочисленными терминалами, камерами наблюдения и системами управления станции. Эта смена перспективы кардинально меняет восприятие: вы не просто переживаете за выживание, вы — инструмент спасения, чья логика и сама сущность начинают подвергаться сомнению. Игра поднимает глубокие темы одиночества, доверия к технологии и той пугающей грани, где искусственный разум начинает осознавать себя.

HighFleet: Небо не прощает ошибок. Власть — тоже.

HighFleet (2021) — это тактический экшен и стратегия, погружающая в суровый постапокалиптический мир, пропитанный эстетикой дизельпанка. В основе сюжета — попытка флота во главе с наследником престола вернуть себе власть в рушащейся империи. Уникальность игры — в её безжалостной физике и тактическом геймплеле: игрок собирает и командует флотом гигантских боевых дирижаблей, каждый из которых представляет собой летающую крепость с уязвимыми компонентами. Мир HighFleet — это причудливое ретро-фэнтези: здесь ядерная война уничтожила Луну, а технологии застыли на уровне реактивных двигателей и радаров, создавая ощущение альтернативного XX века, застрявшего между прошлым и будущим. Это история не о триумфе, а о тяжести ответственности, управлении ограниченными ресурсами и выживании в неумолимой войне.

Независимые разработчики предлагают альтернативный взгляд на будущее. «Observation» поднимает темы одиночества и уязвимости технологий, делая героя искусственным интеллектом. «HighFleet» объединяет мотивы ретро-фэнтези и научной фантастики (арктический снаряд уничтожил Луну, мир заполоняют дирижабли). Инди-игры часто экспериментируют с идеями «будущего из прошлого» и с акцентом на атмосферу, внося свежие ноты в образ будущего.

VII. Заключение

В результате анализа подтвердилось, что образ будущего в компьютерных играх эволюционировал от раннего технооптимизма к более сложным и зачастую пессимистичным представлениям. 1970–1980-е годы ознаменованы космическим энтузиазмом и новаторскими технологиями (векторная графика, первые 3D-эффекты). Конец XX века принёс более мрачные сценарии: корпоративную тиранию, антиутопии и постъядерные миры. В 2000-х ужесточилась реалистичность — технологии отображались с большим научным качеством (нанокостюмы, кибернетические имплантаты), и появились глубокие философские сюжеты (влияние корпораций, этика технологий). Новейшие игры часто делают упор на социально-политические темы (климат, социальное неравенство) и стилизуют будущее под прошлое (ретрофутуризм). Таким образом, изначально утопическое видение будущего постепенно сменялось критическими образами, отражая меняющийся мир и запросы аудитории. Гипотеза о смене парадигм от технооптимизма к экопессимизму и нео-нуару в целом подтверждается эмпирическими примерами из разных эпох.

Перспективы дальнейших исследований включают расширение анализа на новые жанры и технологии (VR/AR, метавселенная), а также изучение влияния игровых образов будущего на восприятие реальных научных и социальных проблем. Будущие работы могут также сравнить видеоигры с другими видами медиа или подробнее исследовать культурные различия в изображении будущего (например, западный vs. восточный взгляд). С учётом того, что индустрия быстро развивается, актуально отслеживать, каким окажется образ будущего в играх следующего поколения.

VIII Источники

Video games as cultural artifacts // reenfieldlab. URL: https://greenfieldlab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/168/2020/03/Videogamesasculturalartifacts1-s2.0-0193397394900035-main.pdf?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Consecrating video games as cultural artifacts: Intellectual legitimation as a source of industry renewal // sciencedirect. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956522116302810?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Science Fiction Studies // depauw.edu. URL: https://www.depauw.edu/sfs/backissues/17/elkins17.htm?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Science fiction prototypes: Visionary technology narratives between futures // sciencedirect. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328713000542?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

The culture of visuals and the visuals of culture // researchgate. URL: https://www.researchgate.net/publication/360928547_The_culture_of_visuals_and_the_visuals_of_culture (дата обращения: 17.11.2025).

The Cultural Impact of Video Games: A Systematic Review of the Literature // mdpi. URL: https://www.mdpi.com/2227-7102/13/11/1116?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Spacewar! // computerhistory. URL: https://www.computerhistory.org/pdp-1/spacewar/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

The Space Invaders Creator Reveals the Game’s Origin Story // wired. URL: https://www.wired.com/story/space-invaders-45-years-tomohiro-nishikado/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

The Tron Technical Challenge: History of Visual Effects and Computer Graphics // onlinelibrary.wiley. URL: https://sid.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/msid.1581?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Crysis Hardware Performance Guide // gamespot. URL: https://www.gamespot.com/articles/crysis-hardware-performance-guide/1100-6182806/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Augmenting the Deus Ex: Human Revolution story // gamespot. URL: https://www.gamespot.com/articles/augmenting-the-deus-ex-human-revolution-story/1100-6339417/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

BioShock: The Dark Descent // wired. URL: https://www.wired.com/2007/09/pl-bioshock/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

E3 2014: Call of Duty Advanced Warfare — the future of CoD // theguardian. URL: https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/11/e3-2014-call-of-duty-advanced-warfare?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Deus Ex: Mankind Divided and the problem of 'mechanical apartheid' // polygon. URL: https://www.polygon.com/2016/7/6/11990828/deus-ex-mankind-divided-and-the-problem-of-mechanical-apartheid/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Night City: how Cyberpunk 2077’s future megacity was built // domusweb. URL: https://www.domusweb.it/en/architecture/gallery/2020/12/21/night-city-how-the-cyberpunk-2077s-megalopolis-was-built.html?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 17.11.2025).

Иллюстративный материал взят из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих каких-либо ограничений для их заимствования.