Эстетика личности: влияние индивидуального стиля архитекторов на их архитек

Концепция

Архитекторы первой половины XX века стали не только создателями пространственных форм, но и представителями новой культурной роли — публичных фигур, чьи личные образы неразрывно связаны с эстетической логикой модернизма. Появление архитектурных журналов, массовом распространении фотографии, выставочных практик и профессиональной медийности сформировало особый визуальный образ, в котором архитектор впервые стал восприниматься как символ эпохи, а его внешний вид — как часть профессиональной идентичности. Это время радикальных преобразований: от разрушения исторического декора до поисков универсальных систем и нового отношения к телу, вещам, материалам и быту. На фоне индустриализации, массового производства, урбанизации и роста новых технических возможностей формируется новое понимание архитектурной профессии. Архитектор модернистской эпохи — не просто мастер, скрытый в мастерской, а культурный агент, чья личная эстетика, способ присутствия, манера одеваться и работать становятся выразителями ценностей модернизма не меньше, чем проекты зданий.

«Архитектор — это не только тот, кто строит дома. Он строит свой собственный образ, и этот образ — часть архитектуры» — Рем Колхас, «S, M,L, XL», 1995

Феномен визуальной идентичности архитекторов — важная, но мало изученная часть истории архитектуры. Именно в первой половине XX века возникает связь между образом человека и языком архитектуры: строгий геометрический силуэт Ле Корбюзье, минималистичная строгость Миса ван дер Роэ, театральная органичность Фрэнка Ллойда Райта, функциональная простота Гропиуса, мягкая пластичность Аалто, авангардная кинематографичность Малле-Стивенса. Эти различия не сводятся к моде — они выражают глубинные структурные установки, определяющие мышление и стиль архитектора. Публичный образ стал не украшением, а формой профессионального языка. Архитекторы использовали его осознанно: фотография фиксировала жест, позу, ракурс, создавая визуальную воспроизведение модернизма. «Архитектор как образ» превращается в культурный инструмент — способ транслировать идеи, влиять на общественное восприятие архитектуры и подчёркивать авторскую позицию внутри общего модернистского движения. Так, внешний стиль становится частью архитектурной риторики, разделяя с ней общие черты: дисциплину линии, рациональность или органичность формы, стремление к чистоте, к выразительности или к функциональности.

«Здание — это продолжение тела архитектора». — Тадао Андо, лекция в Гарварде, 1990

Актуальность исследования заключается в том, что личная эстетика архитекторов никогда не рассматривалась как самостоятельный аналитический пласт. Между тем визуальный язык личности — костюм, очки, манера держаться, выбор материалов в одежде, рабочие привычки — способен раскрывать те же эстетические интенции, что и архитектура. Это позволяет по-новому интерпретировать творческие особенности архитекторов того времени, увидеть в личном стиле не случайное дополнение, а элемент культурной системы, в которой человек и его архитектура формируются одними эстетическими принципами. Исследование опирается на визуальный материал: архивные фотографии архитекторов и их построек. Цель работы — не доказать прямую зависимость между образом творца и его архитектурой, а показать, что в рамках модернизма личный стиль архитектора и его архитектурный язык возникают как взаимосвязанные проявления общей эстетической идентичности.

«Стиль — это результат внутренней необходимости, а не внешнего украшения». — Ле Корбюзье, «Vers une Architecture», 1923 год

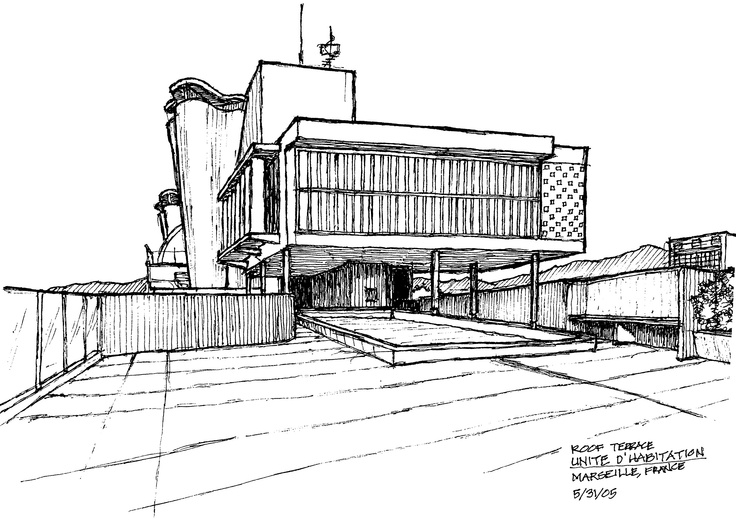

Вилла Савой (Пуасси), 1928–1931

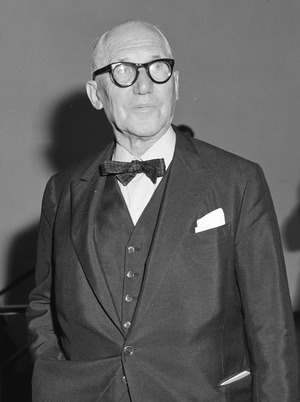

Портрет Корбюзье с его фирменными круглыми очками и симметричной бабочкой структурирован так же строго, как и его архитектурные проекты. Линия воротника повторяет жёсткую горизонталь ленточного окна, а вертикальные ритмы костюма перекликаются с пилонами, поднимающими дом над землёй. Его силуэт — почти идеальная диаграмма: геометрический, лаконичный, лишённый декоративных вольностей, что соответствует эстетике «пяти принципов архитектуры». Фотография запечатлела архитектора как человека, стремящегося к порядку: поза выверенная, взгляд прямой, мимика почти нейтральная. Эта дисциплина тела и взгляда создаёт визуальный жест, который впоследствии становится характерным для архитектурного языка Корбюзье: прямолинейность, модульность, чистота поверхности, контроль над светом. Вилла Савой, как и его портрет, — это искусство исключения лишнего. Белая плоскость фасада служит таким же «фоном», каким для его очков служит лицо: всё подчинено одному графическому жесту. Даже знаменитая оконная рама — это своего рода «очки здания»: инструмент для видения, который архитектор проектирует так же тщательно, как выбирает собственный аксессуар. Образ Корбюзье — строгий, конструктивный, геометричный — является визуальной проекцией его архитектурного мышления: он создал не только модернизм, но и собственную эстетическую систему, в которой человек и здание подчинены единой графической логике.

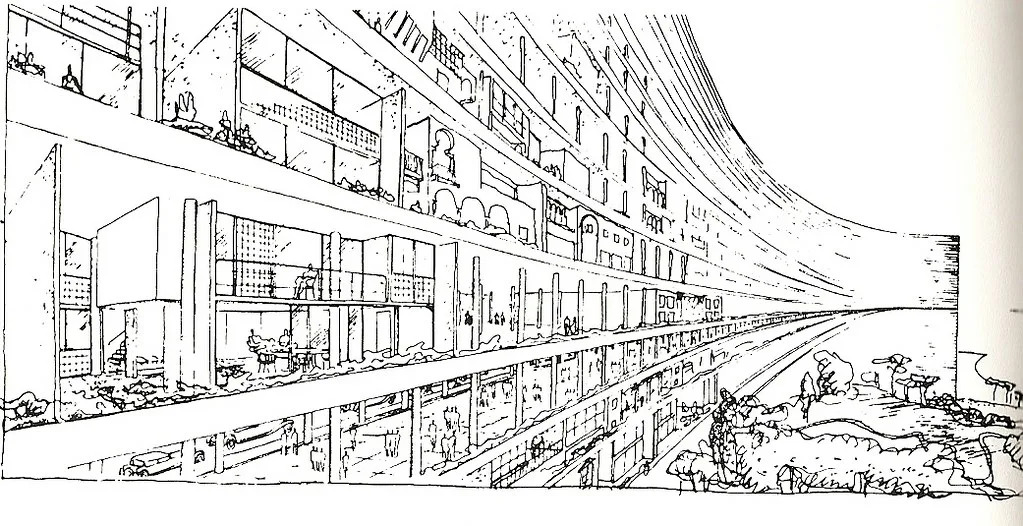

Эскизы Ле Корбюзье, 1910–1930-е годы.

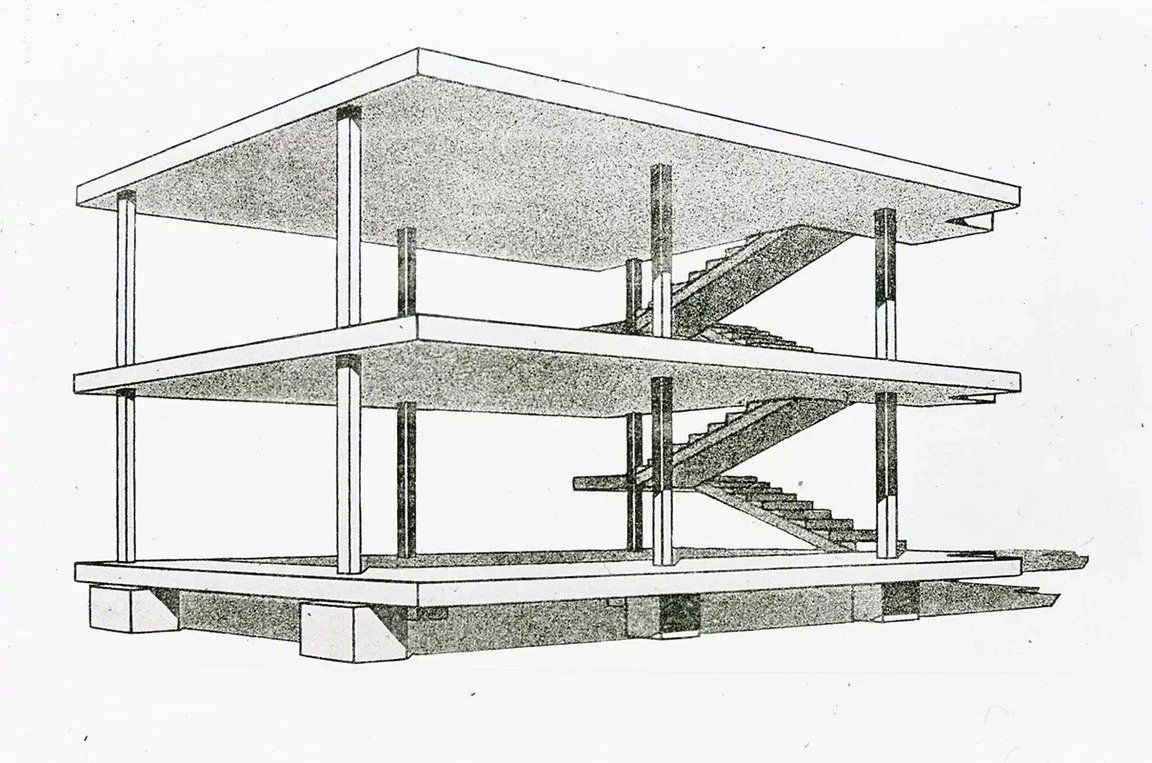

Эскизы — быстрые, нервные, минималистичные. Это язык архитектора, который мыслит не объектами, а системами. В штрихах Корбюзье нет веса материала, нет декоративной линии — только направление, каркас, принцип. Даже в бытовых зарисовках проявляется его стремление к структуре: всё сведено к прямой, диагонали, упрощённому объёму. Система «Домино» — это фактически материализация его эскизной манеры. Три плиты, шесть опор — и ничего лишнего. Это архитектура как схема, как жест, как мгновенная графическая мысль. Она выглядит так, будто была нарисована тем же движением руки, что и рисунки в тетрадях. Сопоставление этих изображений показывает, что идея Корбюзье о «новом архитектурном языке» зародилась прежде всего в графике. Он воспринимал пространство как набор конструктивных векторов, и эта абстракция была не технической, а визуально-поэтической. Линия — основной инструмент мышления, одинаково работающий и в тетради, и в здании. Структурная суть архитектуры Корбюзье впервые проявилась в его рисунках: графический жест стал основой новой архитектурной системы, в которой идея здания выражалась раньше, чем его материальная составляющая.

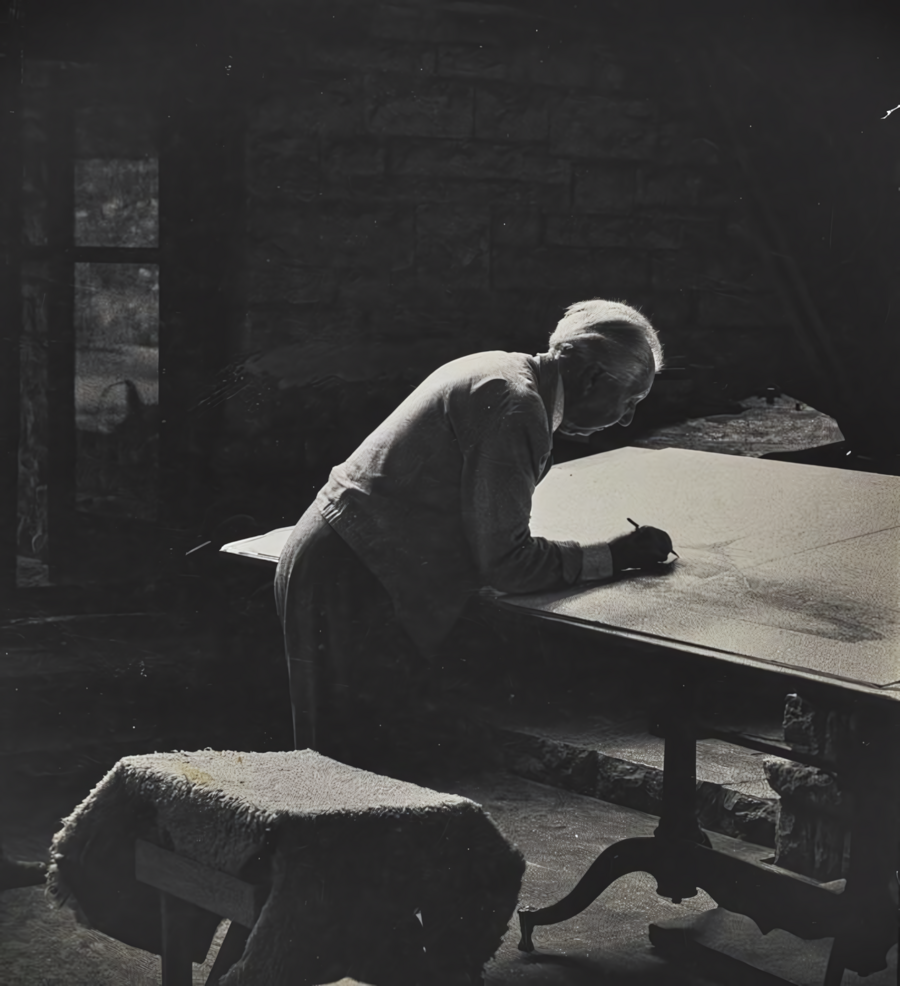

Ле Корбюзье, стоящий в мастерской на Rue de Sèvres (Париж), 1940-е годы

На фотографии — спокойная фигура в центре мастерской, окружённая картинами, абстрактными формами, инструментами и следами работы. Каменная стена и мощный изгиб потолочной конструкции создают ощущение архитектурной массы, а фигура архитектора становится вертикальной осью, вокруг которой собираются разрозненные элементы пространства. Одежда проста и функциональна: клетчатая рубашка, мягкая ткань брюк — никакой декоративности, только практичность. Эта же практичность прослеживается в мастерской: грубые поверхности, незавершённые формы, предметы, не скрытые от глаз. Здесь всё подчинено рабочему процессу, а не представлению. Особенно выразительно то, как фигура архитектора «держит» пространство. Он стоит ровно, спокойно, словно проверяя устойчивость композиции вокруг себя. Это тот же тип присутствия, который ощущается в его архитектуре: уверенное положение в пространстве, чёткие контуры, сочетание массы и пустоты. Этот образ показывает архитектора как часть творческого хаоса, но в то же время как структурирующую силу. Его фигура, как и его архитектура, создаёт порядок в сложной, насыщенной среде.

«Каждый жест архитектора — это архитектурная декларация». — Мис ван дер Роэ, интервью журналу Architectural Forum, 1955 год

Мис ван дер Роэ, сидящий в кресле, Чикаго, 1950-е годы

Барселонский павильон. Барселона, 1929 год

Образ архитектора в тёмном костюме — почти идеальная геометрическая фигура: вертикальный позвоночник, чёткие линии лацканов, минимум жестов. Эта сдержанность не маскирует характер — она и есть его эстетическая позиция. Барселонский павильон выдержан в той же тональности: гладкие плоскости, вытянутые горизонтали, тонкие колонны, спокойные отражения в стекле. Ничего лишнего, только линия, материал и пространство. Костюм архитектора выражает ту же идею, что и павильон: чистоту решения. Чернота ткани превращается в архитектурную тишину, а строгий силуэт — в пространственную ось. Изображения воспринимаются как единый кадр: человек и здание говорят на одном языке — языке абсолютной ясности. Минимализм Миса — это не стиль в одежде, а образ мышления. Его образ и архитектура построены из одного материала — дисциплины.

Архитектор с сигарой в руке. Чикаго, 1940-е годы

Вилла Тугендхат. Интерьер, Чешская Республика, 1930-е годы

Сигара в руке архитектора — это не поза, а пауза. Момент сосредоточения, когда движение замедляется, а жест становится минимальным и точным. В этом жесте — атмосфера его архитектуры: никакой резкости, только спокойная, плотная ясность. Интерьер виллы Тугендхат живёт в том же ритме. Стеклянные стены текут, словно воздух, пространство расправляется, линии мягко переходят друг в друга. Здесь всё тоже происходит в замедленном темпе, без шума. Дым сигары и отражения в стекле работают как визуальные аналоги: лёгкие, непрерывные, устойчивые. Фигура архитектора и интерьер виллы взаимодействуют как две формы одного движения — размеренного, уверенного и спокойного. Жест Миса и его архитектурное пространство дышат одинаково: медленно, глубоко и абсолютно подконтрольно.

Мис ван дер Роэ за макетом стеклянного павильона. США, 1950-е годы

Краун-Холл, Иллинойсский технологический институт. Чикаго, 1950–1956 годы

На фотографии архитектор стоит за макетом павильона, уверенно опираясь руками на столешницу. Его поза — жёсткая, почти архитектурная: прямой корпус, симметричные плечи, строгий взгляд. Чёрный костюм с широкими лацканами создаёт эффект монолитности, а белый карманный платок — единственный акцент в строгой композиции. Макет перед ним абсолютно прозрачен: тонкие стойки, ритмичная сетка фасада, плоская крыша. Контраст между массивностью фигуры и лёгкостью модели подчёркивает главный принцип его архитектурного языка — сдержанная конструкция, в которой масса сведена к минимуму, а структура говорит сама за себя. Поза архитектора напоминает жест контроля — будто он держит архитектурное решение обеими руками. Его тело становится продолжением каркаса модели: вертикали костюма рифмуются с вертикалями фасада, а горизонталь плеч — с длинной плоскостью крыши. Краун-Холл работает. На этих изображениях архитектор предстаёт в образе человека, который буквально «держит» свою архитектуру. Его поза и его павильон построены по одному принципу — строгой ясности.

«Райт был величайшим актёром среди архитекторов — и его здания столь же театральны, как и он сам». — Фрэнк Ллойд Райт-младший, воспоминания, 1957 год

Архитектор в широкополой шляпе и плаще. США, 1930-е годы

Дом над водопадом, Пенсильвания, 1935–1939 годы

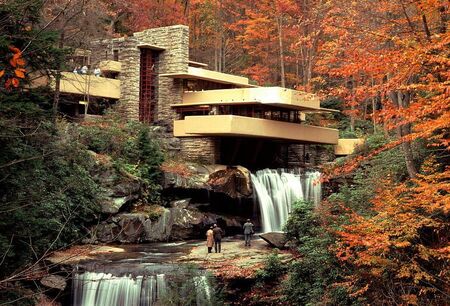

Шляпа с широкими полями, объёмный плащ, уверенная поза — образ архитектора напоминает фигуру из театральной постановки. В нём нет холодной отстранённости; напротив, он кажется человеком, который выходит в пространство, как актёр на сцену. «Дом над водопадом» разыгрывает ту же эмоциональную драму: мощные консоли, нависающие плоскости, шум воды под фундаментом — архитектура, в которой природа и здание становятся единым действием. Плащ и шляпа создают силуэт, который почти растворяется в ландшафте — широкая линия полей диктует ту же горизонтальность, что и консоли дома. Образ архитектора и его архитектура совпадают в своей динамичной, смелой пластике. Райт на фотографии — человек, который не наблюдает за природой, а режиссирует её; его дом — конструкция, которая делает то же самое. Образ Райта и его архитектура — это единое театральное высказывание, экспрессивное, смелое, органичное.

Фрэнк Ллойд Райт, США, 1910–1920-е годы

Дом Робби, Чикаго, 1909–1910-е годы

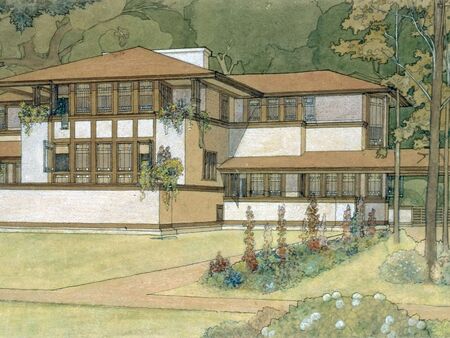

Жест архитектора — широкий, горизонтальный, почти «плоскостной». Он не штрихует форму — он проводит линию, задающую направление пространства. Его рука работает как уровень: спокойная, длинная, уверенная. Дом Робби — воплощение именно такого движения. Низкие длинные крыши, многослойные консоли, вытянутые плоскости кирпича — всё в нём построено как продолжение широкого жеста руки. Горизонталь плеч и кисти архитектора рифмуется с линиями дома: фигура словно повторяет архитектурный силуэт. Там, где его рука совершает плавное непрерывное движение, дом создаёт многослойные горизонтальные уступы. Даже пропорции Робби-хауса напоминают линию, проведённую одним движением: здание словно вытянуто ветром или рукой, которая не терпит прерываний. Жест архитектора и структура дома — это один и тот же ритм: протяжённость, спокойствие, отсутствие резких вертикалей, архитектура как движение по поверхности. Робби-хаус превращает жест архитектора в материальную форму: широкая линия становится горизонталью здания, а композиция дома — продолжением движения его руки.

Фрэнк Ллойд Райт в тёмных очках и широкополой шляпе, США, середина XX века

Японская гравюра из частной коллекции архитектора, Япония, XIX век

Императорский отель в Токио, Токио, 1913–1923-е годы

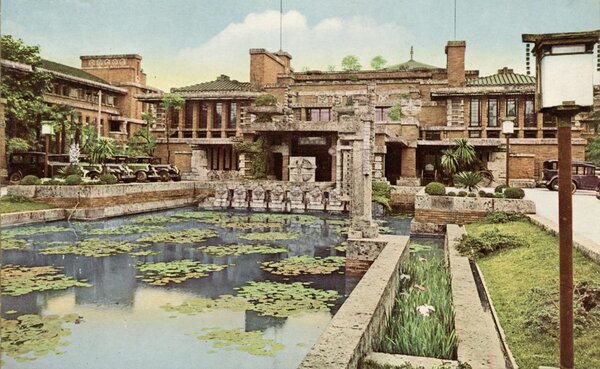

На фотографии архитектор предстаёт почти мифической фигурой: широкополая шляпа, массивные тёмные очки, высокий воротник, несколько слоёв одежды. Его силуэт кажется вычерченным, как графический знак. В этом образе есть театральность, преувеличенная строгость, намеренная отстранённость — фигура, созданная не случайно, а как эстетический жест. Тот же графический характер прослеживается в японских гравюрах, которые архитектор коллекционировал всю жизнь. Плоские цветовые пятна, чёткие контуры, ритм линий — всё это словно продолжение его собственной визуальной дисциплины Императорский отель в Токио демонстрирует, как эта графическая культура вошла в его архитектуру. В нём можно увидеть плотные горизонтальные линии, ритмичные выступы, крупные декоративные плоскости, прямолинейные узоры — всё это напоминает эстетику японской гравюры. Фасад отеля выглядит как многослойная композиция из линий и теней, почти как резьба по бумаге. Архитектор перенёс принципы гравюры в трёхмерность: то, что в рисунке было линией, стало карнизом; то, что было пятном, стало массой; то, что было силуэтом, стало пространством. Образ архитектора в очках и широкополой шляпе, его графические коллекции и японский проект — три части одной эстетической системы. Театральная строгость фигуры перекликается с контрастом света и тени на гравюре, а её графичность — с горизонталями и резкими плоскостями отеля. Его образ, коллекция японских гравюр и архитектура в Японии демонстрируют единый визуальный принцип: графическую театральность. Он видел мир как набор силуэтов и плоскостей и сам стал частью этой эстетики.

«Человеческое тело не знает прямых линий». — Альвар Аалто, записи к лекции, 1930-е годы

Альвар Аалто, наклонённый над макетом, Финляндия, 1940-е годы

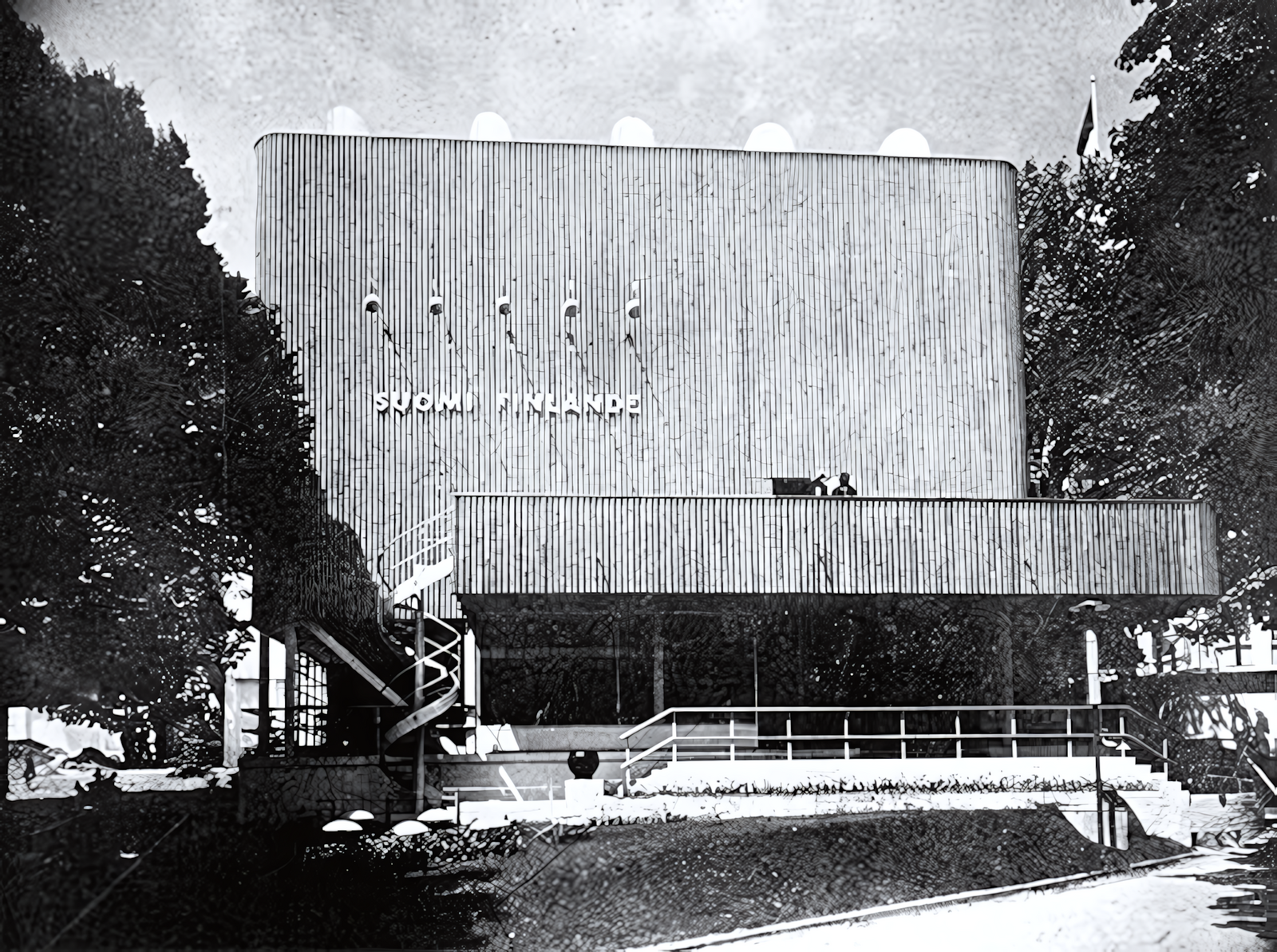

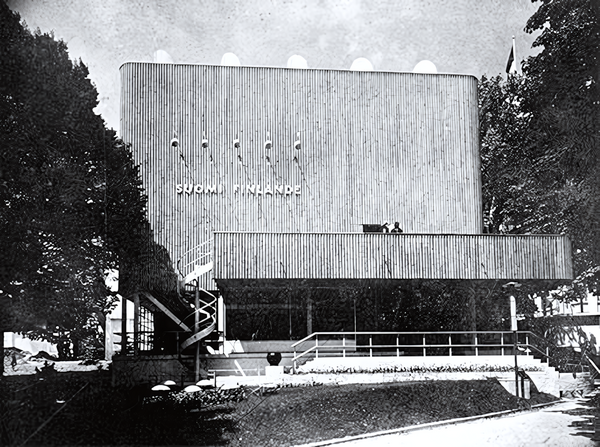

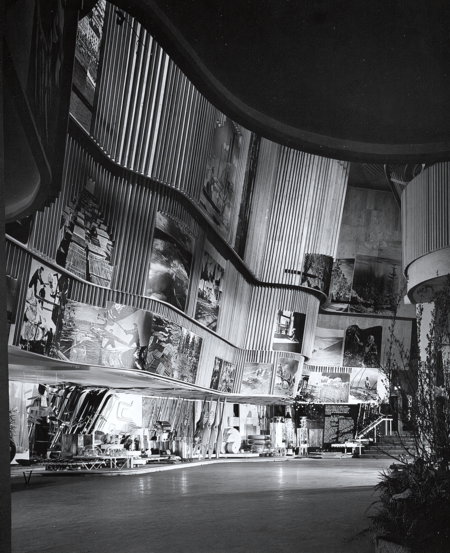

Финский павильон на Всемирной выставке, Нью-Йорк, 1939 год

Финский павильон на Всемирной выставке в Нью-Йорке, Нью-Йорк 1939 год

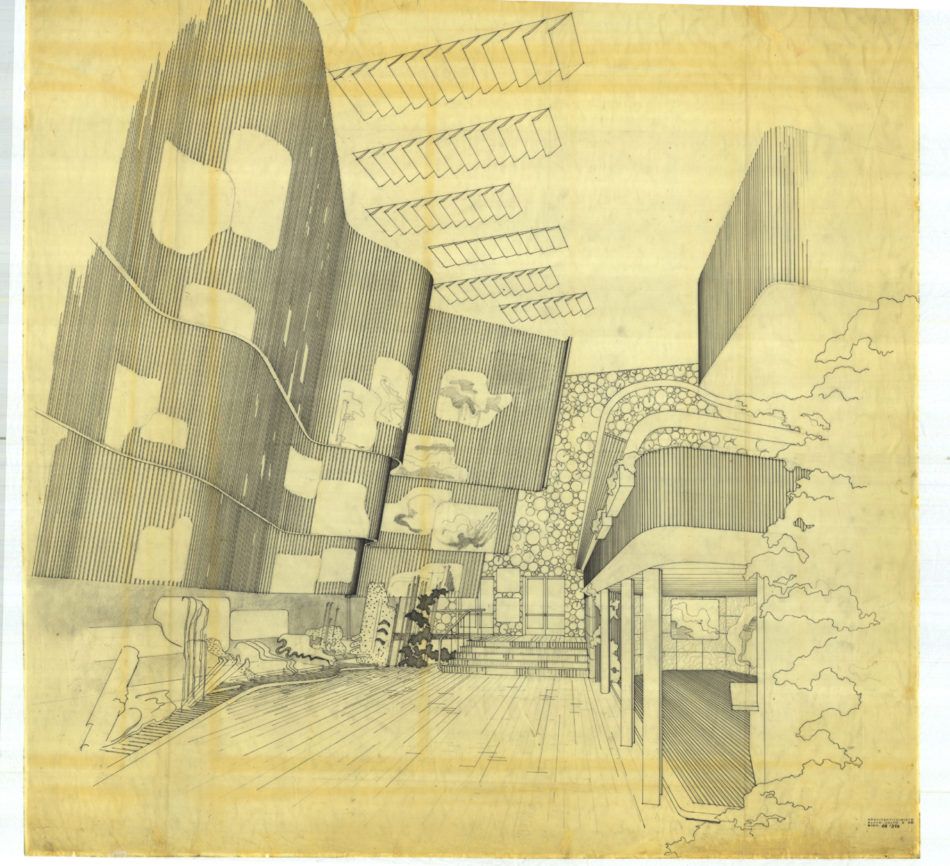

Жест руки архитектора — не резкий, а обволакивающий. Он не указывает — он касается. Его пальцы скользят по поверхности так, будто ищут теплоту материала, а не форму. Этот жест создаёт ощущение тактильности, интимности, человеческого масштаба. Финский павильон отражает ту же телесную пластику: мягкий изгиб стены, древесная текстура, отсутствие жёстких, агрессивных линий. Он как будто построен руками, а не инструментом. Одежда архитектора — опять же не строгая, а свободная, без острых углов; ткань слегка мнётся, повторяя движение его тела. Всё это показывает архитектора, который не отделяет себя от материала — он работает с ним через чувствование, а не через возведение каркаса. В этой паре видно главное: его архитектура рождается не из диаграммы, а из жеста. Тактильный жест и органичная архитектура у Аалто — одно и то же движение, только в разном материале.

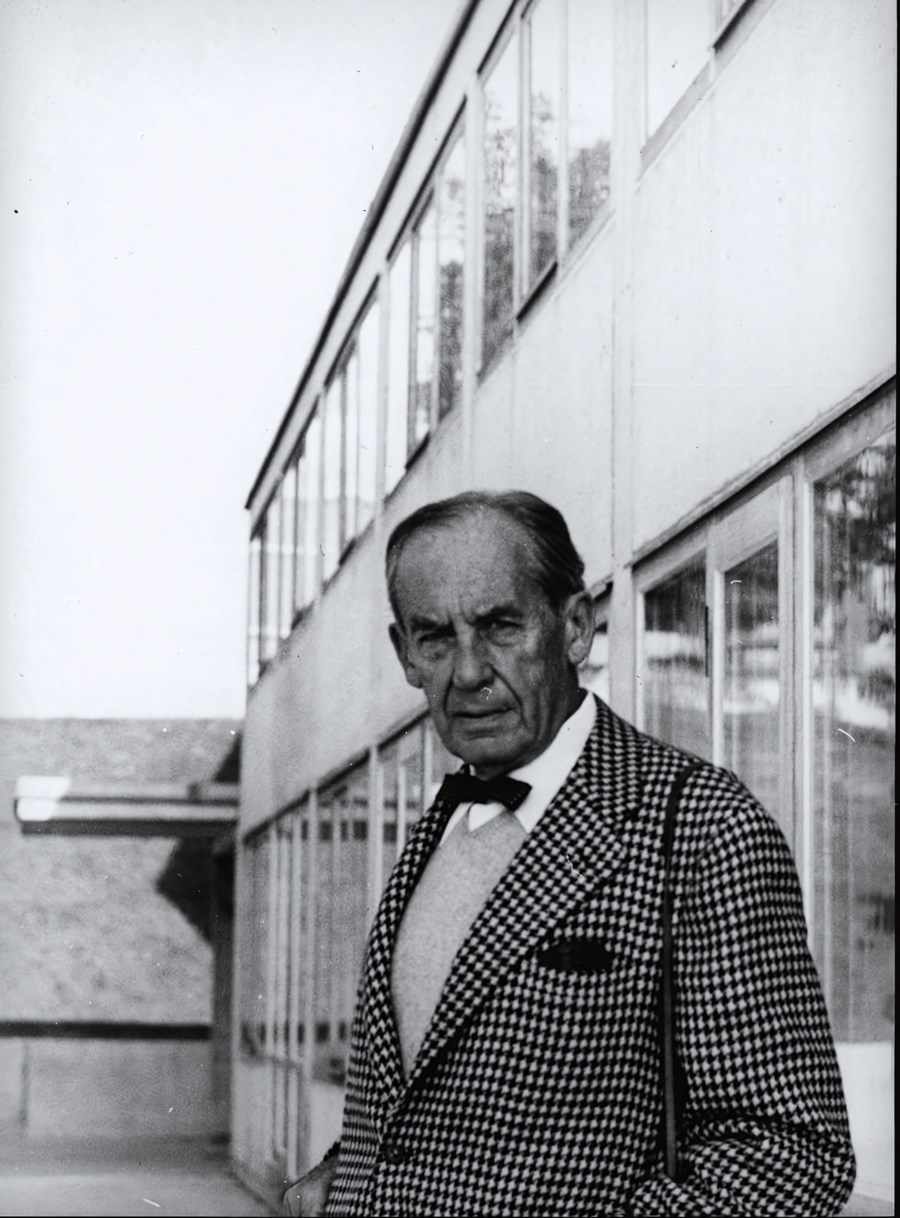

Альвар Аалто, Финляндия, 1930-е и 1950-е годы

Вилла Майреа, Ноормаркку, 1938–1939-е годы

Образ Аалто на лодке — в берете, свободной куртке, с естественной улыбкой — устроен так же мягко и непринуждённо, как его архитектура. Ткань, поддающаяся ветру, создаёт плавные линии, которые перекликаются с изогнутыми элементами Вилла Майреа. Его силуэт не геометричен, а живой, не выстроенный, а естественно возникший — как будто он сам является частью ландшафта, а не фигурой, противопоставленной ему. На другой фотографии Аалто сидит рядом с образцом гнутой древесины, и эта деталь удивительно рифмуется с его образом: те же мягкие контуры, те же округлые переходы, та же телесность линии. Его одежда — свитер, пиджак, складка платка — подчёркивает не статус, а тактильность. В отличие от строгих модернистов, он не дистанцируется одеждой — он растворяется в ней, как материал растворяется в архитектуре. Вилла Майреа построена по тем же принципам. Это не композиция линий, а пространство жестов. Плавные поручни, разнокалиберные деревянные стойки, текучесть света и тени создают архитектуру, в которой человек ощущает не конструкцию, а дыхание формы. Дом, как и одежда Аалто, не сдерживает движение — он следует за ним. Образ Аалто — свободный, органичный, мягкий — напрямую отражает его архитектурное мышление: он создавал не строгие структуры, а живую среду, в которой форма возникает из человеческого опыта и природной логики.

Stool 60. Ваза Savoy. Дизайн Альвара Аалто, Финляндия, 1933 и 1936 год

Stool 60 — это воплощение той же мягкой логики, что читается в образе Аалто на фотографиях. Его конструкция проста и свободна от декоративности, как его повседневная одежда. Изогнутые ножки табурета повторяют природный жест, напоминают линию рукава, мягко оплетённого телом. В этом предмете нет ни жёсткости, ни демонстративной структурности — только ясная функциональность, возникающая из органичной формы. Ваза Savoy работает иначе, но говорит о том же. Её текучая линия напоминает движение руки, которое Аалто делает, наклоняясь к макету; одно непрерывное колебание, похожее на дыхание. Форма не стремится быть симметричной или правильной — она стремится быть живой. Это та же пластика, что в его жестах: свободная, чувственная, телесная. Эти предметы — не «дизайн» как стиль, а продолжение человека, который их создаёт. Они будто выросли из его манеры двигаться и одеваться: мягкая ткань, округлый силуэт, отсутствие углов — всё это повторяется и в материале, и в форме. Через Stool 60 и Savoy становится понятно: Аалто проектирует предметы так же, как существует сам — без жёсткого каркаса, но с внутренней структурой, без декоративности, но с эмоциональной плотностью, без прямых линий, но с человеческой логикой. Предметы Аалто — это фиксированная в материале версия его образа. Его мягкость, телесность и природность становятся конструкцией, которая работает не через форму, а через тактильные ощущения и человеческий масштаб.

«Архитектура начинается там, где заканчивается украшение». — Вальтер Гропиус, выступление в Баухаузе, 1924 год

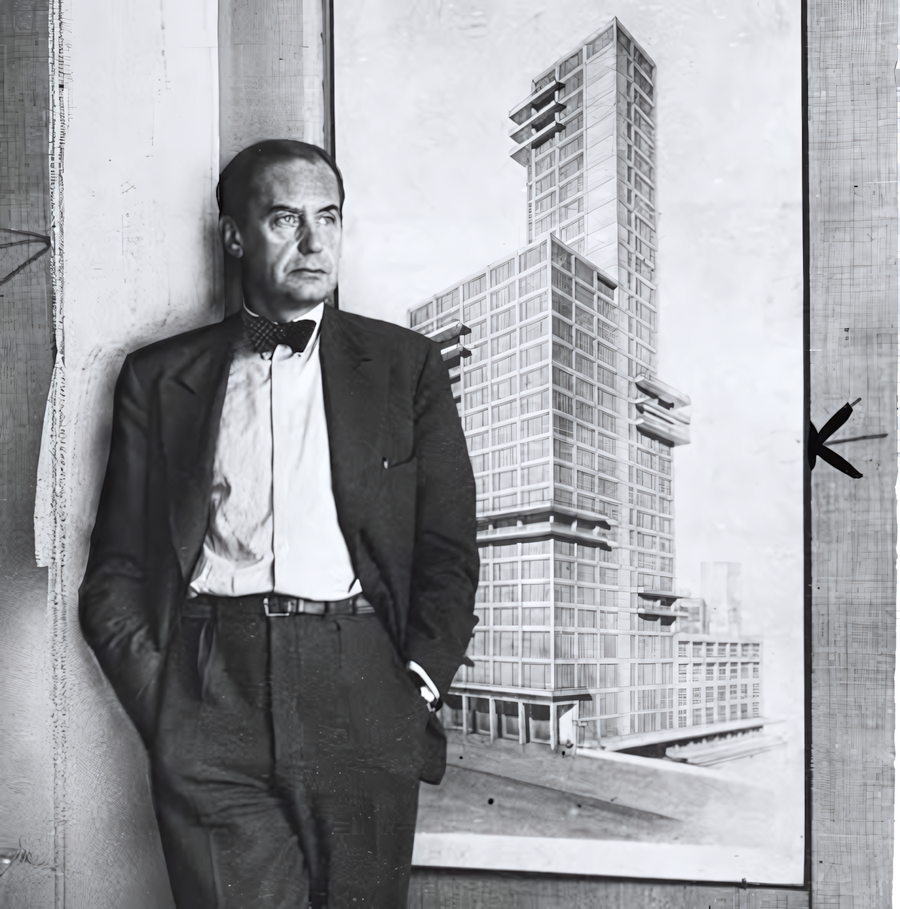

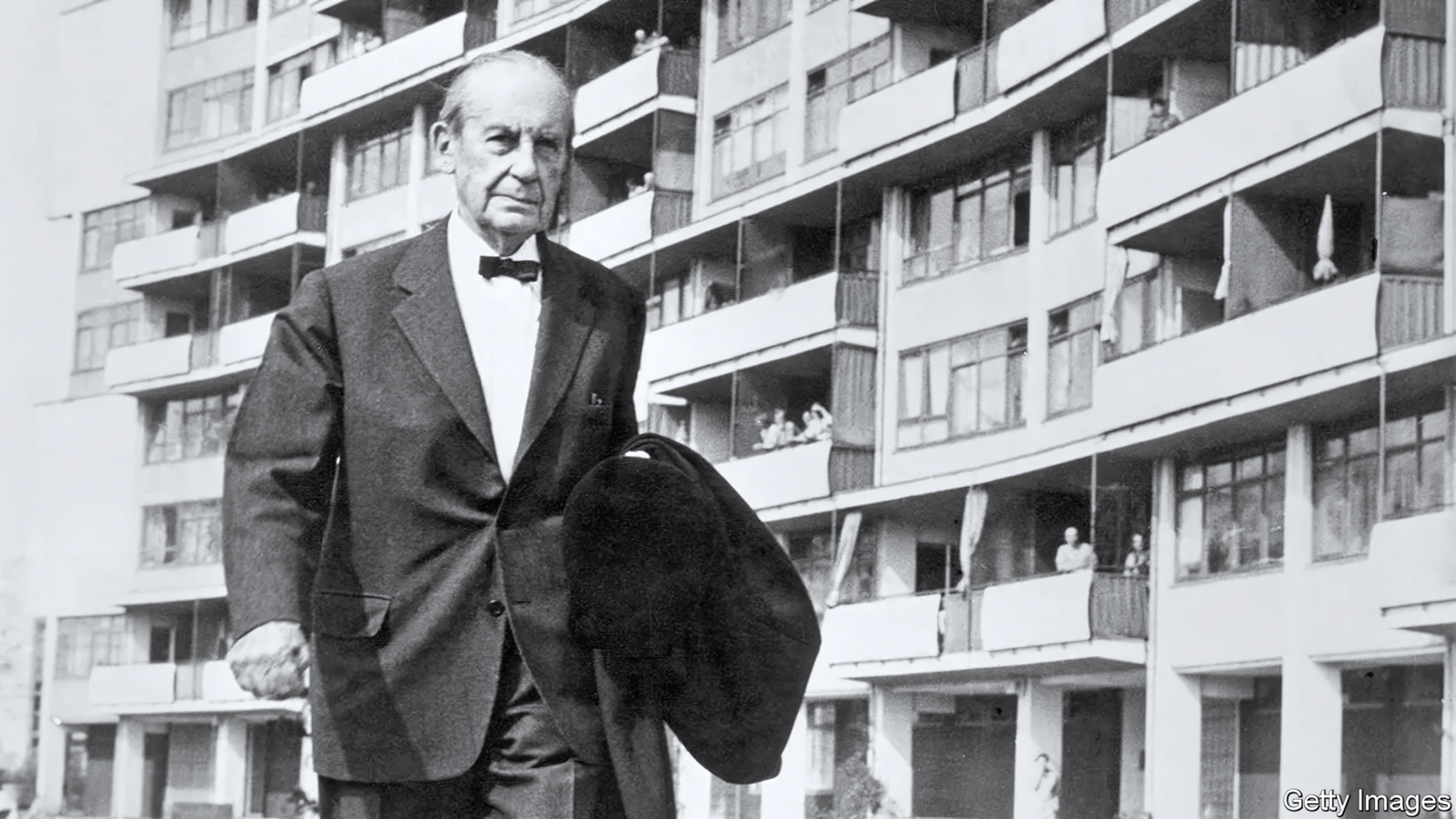

Вальтер Гропиус, Германия, 1920–1950-е годы

Баухауз в Дессау, Германия, 1925–1926-е годы

Баухауз в Дессау, Германия, 1925–1926-е годы

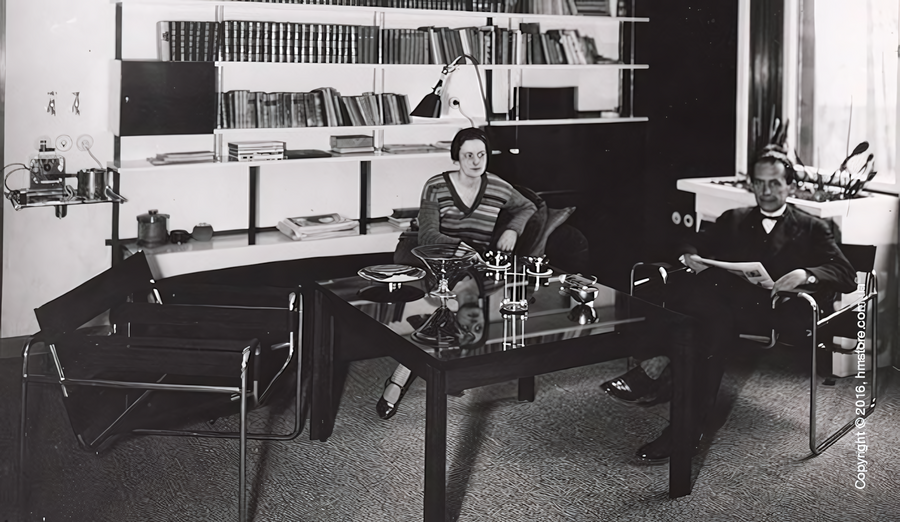

Образ Гропиуса строится на предельной собранности: прямой силуэт, аккуратный костюм, строгая бабочка, симметрия линий. Он выглядит так, будто его одежда — это каркас, продуманный так же рационально, как и его архитектурные принципы. Никаких мягких форм, никаких случайных деталей — всё подчинено функциональной ясности и внутренней дисциплине. Его поза всегда прямая, слегка напряжённая; жесты экономны; взгляд спокойный и аналитичный. Он словно сам является чертежом — человеком, построенным из вертикали и горизонтали. И эта визуальная строгость почти один в один повторяется в его архитектуре. Баухауз — это масштабированный силуэт Гропиуса: стеклянная плоскость мастерских работает как его прямолинейный, «прозрачный» взгляд, а ритмическая сетка окон напоминает логику его костюма — повторяющиеся линии без декоративных отклонений. Его здания не пытаются быть скульптурами; они организуют пространство так же, как его собственный образ организует его тело — через порядок, ритм, точность и отказ от лишнего. Внешний стиль Гропиуса — не попытка заявить о себе, а отражение его профессиональной позиции. Он создаёт впечатление человека, для которого форма — это прежде всего функция, и который в каждом элементе, будь то архитектурный модуль или ткань пиджака, ищет не эффект, а логику. Гропиус существовал в той же структурной системе, что и его здания: строгий силуэт, чистота линии и функциональная ясность делали его образ прямым продолжением архитектуры, где дисциплина — не ограничение, а форма мышления.

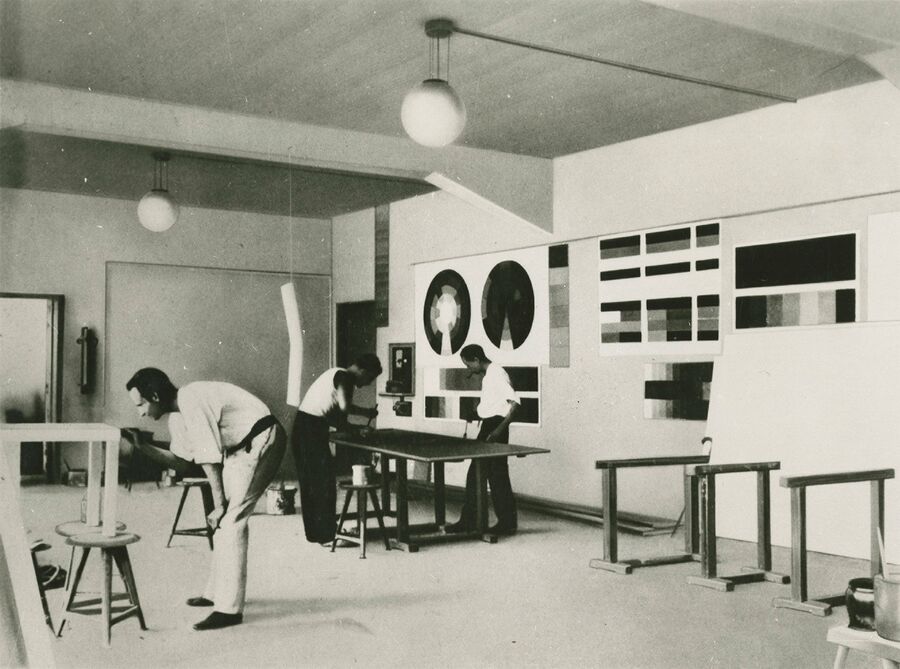

Интерьер Баухауза в Дессау, мастерские и учебные пространства, Германия, 1925–1926-е годы

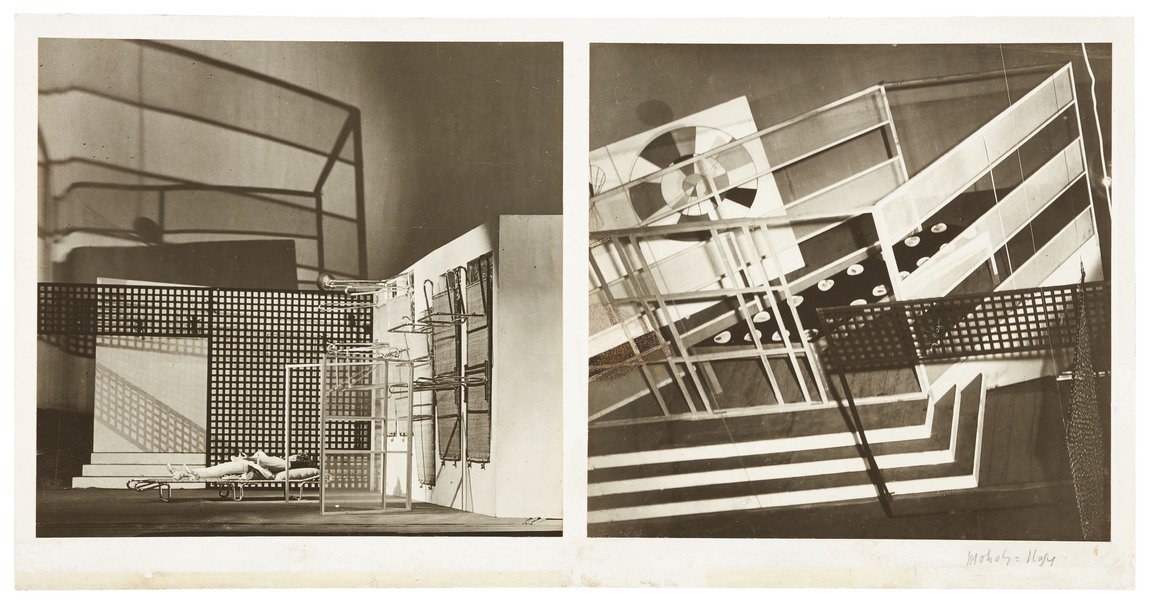

Групповые фото преподавателей и студентов Баухауза в Дессау, Германия, 1925–1930-е годы

Баухауз — это редкий пример школы, где архитектура и люди выглядят как одно целое. На групповых фотографиях преподавателей — Гропиус, Мохой-Надь, Кандинский, Петер Келлер, Иттен и другие — нет яркой индивидуальности в одежде, нет демонстративной моды. Их внешний вид почти унифицирован: тёмные костюмы, строгие пальто, мягкие шляпы. Это не случайный дресс-код, а часть педагогической философии. Гропиус сознательно формировал единый визуальный язык коллектива. Идея школы строилась на равенстве мастерских, на совместной работе, и сам облик преподавателей отражал это равновесие: никто не притягивает взгляд, все становятся элементами общей структуры. Этот коллективный минимализм в одежде — фактически зеркальное отражение архитектуры Баухауза. То, что мы видим на фото студентов, укрепляет эту мысль. Рабочая униформа — простые рубашки, жилеты, брюки, закрытая обувь — сводит облик ученика к функции. Их тела вписаны в пространство мастерской так же, как металлические конструкции, большие столы, складные стулья и модульные шкафы. Студенты выглядят как часть архитектурного ритма: сгибаются над столами, выстраивают макеты, ищут конструкцию — и эти движения совпадают с линиями потолочных ферм, светильников, решёток и витражных переплётов. Интерьеры Баухауза работают тем же принципом: открытые фермы потолков, большие стеклянные поверхности, ритмичные металлические конструкции, лёгкая мобильная мебель. Каждый элемент подчёркивает идею честности, отсутствия маскировки, прямоты. И преподаватели, и студенты визуально продолжают эту честность своим обликом — сухим, функциональным, не декоративным. Даже театральные абстракции и учебные композиции выглядят как эскизы того же архитектурного мышления. Построенные студентами пространственные структуры не имитируют здания, но работают по тем же законам: плоскость, тень, конструкция, модуль, повтор. Баухауз будто создавал не просто архитектуру, а экосистему, где внешний вид человека, учебный процесс и само пространство школы существуют в одном визуальном коде. Образ Гропиуса и коллективный образ Баухауза — это архитектура, перенесённая на людей. Одежда преподавателей и студентов, организация мастерских, студенческие композиции и сам корпус Баухауза формируют единый визуальный язык: дисциплинированный, честный, структурный. Баухауз показывает, что архитектура может жить не только в здании, но и в теле, жесте, коллективе.

«Архитектура создаётся для того, чтобы сопровождать движение человека». — Робер Малле-Стивенс

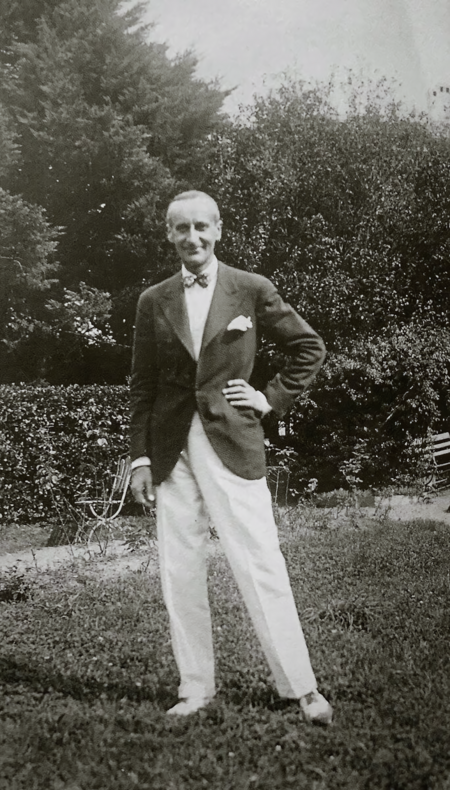

Робер Малле-Стивенс, Франция, 1920–1930-е годы

Вилла Ноай, Йер, 1923–1928-е годы

Образ Малле-Стивенса — это выстроенная, почти театральная ясность. Его стиль всегда балансирует между сдержанностью и подчеркнутой элегантностью, в которой ничего не случайно. Он создаёт впечатление человека, живущего внутри собственной композиции: пропорционального, графичного, собранного. Этот визуальный код удивительно точно совпадает с его архитектурной логикой. В его манере одеваться есть то, что можно назвать «режиссурой жестов»: линия лацканов, узел галстука, ритм контрастов — всё функционирует как кадр, где каждое решение подчинено контролю света и формы. Малле-Стивенс не репрезентует инженерную рациональность, как Мис, и не стремится к аскезе, как Гропиус. Его эстетика — это эстетика модернистского аристократизма: лёгкость, стиль, пластическая выразительность. Именно этот тип присутствия потом воплощается в его архитектуре. Вилла Ноай или Каврой построены как пространства, предназначенные для движения, для смены ракурсов, для игры света по плоскостям. Это не сооружения-объекты, а сценографии жизни. Там нет тяжёлой инженерной декларации — есть ритм, тонкость, пауза, контраст. Архитектура работает как монтаж, в котором человек — не зритель, а участник. Образ Малле-Стивенса и его здания соединяет одна идея: форма как продуманное присутствие. Он мыслит визуальными отношениями — тоном, линией, ритмом, жестом — и эта оптика полностью переносится из его личной самопрезентации в архитектурную практику. Его стиль — это не декоративность и не драма, а умение создавать пространство, где человек неизбежно становится частью композиции. И потому его фигура, как и его архитектура, всегда выглядит так, будто она уже находится внутри кадра — и внутри режиссуры света.

Портрет Робера Малле-Стивенса, 1940-е годы

Дом-прожектор для фильма «L’Inhumaine», 1924 год

Во взрослом портрете Малле-Стивенс выглядит человеком, который не отделяет себя от созданного им визуального мира. Его образ — это не просто элегантность эпохи ар-деко; это минималистическая режиссура самого себя. Аккуратно собранный костюм, идеальный узел галстука, геометричная посадка плеч — всё это буквально продолжает его архитектурный язык: точность линий, режущая ясность силуэта, отсутствие декоративного шума. Именно поэтому дом-прожектор «L’Inhumaine» выглядит не как архитектурная фантазия, а как продолжение его тела и жестов. Этот объект — концентрированная версия его мышления: вертикальные прожекторные башни как продолжение его вытянутого, статного силуэта; диагонали света — как визуальный аналог его поз, всегда чуть напряжённых и театральных; белые плоскости и резкие тени — как его способность превращать силуэт в графический символ; чистая геометрия объёмов словно увеличенный каркас его собственного визуального образа. Дом-прожектор не про функциональность — он про эффект присутствия, про архитектуру, которая подобна освещённому кадру фильма. Это не здание, а устройство для создания драматургии света, где архитектура работает как операторская машина. Точно так же и Малле-Стивенс в своих портретах: он присутствует в кадре не «как человек», а как составная часть композиции. Его манера держаться — это та же самая «режиссёрская постановка», что и в его архитектуре: каждое движение подчинено геометрии, каждый элемент выверенный контроль света и формы. Малле-Стивенс единственный в модернизме, кто не просто заимствует киноязык, а мыслит архитектуру как плёнку, а пространство — как световой прибор. Его зрелый образ и дом-прожектор — это одно и то же высказывание: архитектор, который строит мир не для жизни, а для визуального переживания.

Вывод

Когда мы смотрим на архитекторов первой половины XX века через их внешний вид, привычки, жестикуляцию, оказывается, что перед нами не просто люди в костюмах — перед нами та же самая архитектура, только в уменьшенном масштабе. Их тела и их здания оказываются частью одного и того же высказывания. Сначала может казаться, что это совпадение: ну и что, что Корбюзье носил очки, Мис — чёрный костюм, а Аалто — мягкие свитера? Но когда сопоставляешь портрет с фасадом, привычку с планировкой, позу с кадром оконного проёма, возникает ощущение, что всё это было гораздо глубже, чем просто личные предпочтения.

«Их тела становились первыми макетами собственных идей».

Корбюзье в своих круглых очках и идеально уложенной бабочке выглядит так же, как стоят его пилоны — жёстко, уверенно, точно. Он и сам будто здание: прямой, модульный, собранный. Его личная строгость — это та же чистая линия, которую он проводит в своих виллах. Мис ван дер Роэ превращает себя в минимализм: чёрный костюм, тишина жестов, ничего лишнего. Его присутствие — такая же редукция, как стеклянные стены его павильонов. И вдруг понимаешь, что его знаменитое «less is more» — это не лозунг про архитектуру. Это было про его жизнь. Фрэнк Ллойд Райт — противоположность им обоим. Его образ — почти спектакль: плащи, шляпы, жесты, позы. И его дома такие же — драматичные, сценографичные, построенные так, чтобы человек в них шёл, как герой фильма. Даже его любовь к японским гравюрам считывается на лице: он носит себя как эстетическую композицию. Аалто, наоборот, удивляет своей простотой. Он выглядит так, будто вышел на улицу из собственной мастерской: без пафоса, спокойно, естественно. И его архитектура — ровно такая же. Она не играет в модернизм, она предлагает жить. В его образе есть человеческое тепло, и это тепло он переносит на дерево, свет, плавные линии своих интерьеров. Гропиус — фигура институции. Он всегда одет так, будто представляет не себя, а школу. И правда: для него важнее не индивидуальность, а система. Смотришь на фото Баухауса — и видишь, как его строгий костюм, простой пальто, отсутствие модных жестов полностью совпадают с атмосферой самой школы: коллектив, дисциплина, честность формы. Гропиус, по сути, был воплощением своей образовательной модели. А Малле-Стивенс — режиссёр. Его одежда — это всегда сцена, всегда кадр. Чёткий силуэт, выверенная поза, свет, тень. Неудивительно, что его архитектура так легко превращается в кино: лестницы как диагонали кадра, прожектора как драматургия света, дома как декорации к собственной жизни. Он единственный, кто действительно жил так, будто пространство вокруг него — фильм.

«Стиль стал их способом быть в пространстве. Архитектура — способом объяснить, почему именно так».

Если собрать всё это вместе, возникает важная мысль: у архитекторов того времени стиль не был внешним слоем. Он был частью их метода. Они проектировали не только дома — они проектировали себя. И делали это теми же средствами: пропорцией, ритмом, светом, жестом.Через одежду они тренировались быть теми, кто способен менять город. Через позу — учились держать линию. Через фотографии — оттачивали образ, передающий их идею быстрее, чем текст. Исследование показывает, что индивидуальный стиль архитектора — это не биография и не фон, а ещё один архитектурный материал. Не бетон и не стекло, но средство выражения. И когда мы смотрим на Корбюзье, Миса, Райта, Аалто, Гропиуса или Малле-Стивенса — мы видим, что их личные образы действительно становятся маленькими моделями того, что они строят. И в этом — красота и честность архитектуры первой половины XX века — в ней человек и здание говорят на одном языке.

Le Corbusier. Vers une architecture [Электронный ресурс]. — URL: https://www.fondationlecorbusier.fr (дата обращения: 16.11.2025).

Mies van der Rohe. Architecture and Space [Электронный ресурс]. — URL: https://mies.vdr.com/archive (дата обращения: 16.11.2025).

Gropius W. Bauhaus Manifesto [Электронный ресурс]. — URL: https://www.bauhaus-dessau.de/en/collection (дата обращения: 16.11.2025).

Frank Lloyd Wright Foundation — Essays Archive [Электронный ресурс]. — URL: https://franklloydwright.org (дата обращения: 16.11.2025).

Alvar Aalto Foundation — Research Library [Электронный ресурс]. — URL: https://www.alvaraalto.fi/en/research (дата обращения: 16.11.2025).

Mallet-Stevens: Archives Nationales de France [Электронный ресурс]. — URL: https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr (дата обращения: 16.11.2025).

Le Corbusier portrait [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/6f/bb/1e/6fbb1ec634964bfa64a12b45139bbbfc.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Villa Savoye, exterior [Электронный ресурс]. — URL: https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2022/10/Arch2O-10-of-the-most-iconic-buildings-of-modern-architecture-2.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Mies van der Rohe portrait [Электронный ресурс]. — URL: https://losko.ru/wp-content/uploads/2018/04/Mies-Van-Der-Rohe-02.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Barcelona Pavilion interior [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/fe/8d/0a/fe8d0a2b7c12f57cef7bd1d3e07d83bf.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Frank Lloyd Wright portrait [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/88/a1/84/88a184d0cd512f2fa3964de9ca635523.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Fallingwater exterior [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/13/54/32/135432c0073feb0941f2e935b7b92973.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Fallingwater exterior [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/13/54/32/135432c0073feb0941f2e935b7b92973.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Villa Mairea interior [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/a4/9d/d6/a49dd64c46654cfcb9d8026228215fc7.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Walter Gropius portrait [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/15/15/2b/15152ba03ff51fd226a3f702f81ce578.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Bauhaus workshop interior [Электронный ресурс]. — URL: https://media.architecturaldigest.com/photos/564f57fd53d639997adbb74a/master/w_1600(дата обращения: 16.11.2025).

Robert Mallet-Stevens portrait [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/af/a1/16/afa116ecdee83900596e6b4bfec8ee99--robert-richard.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Villa Cavrois, exterior [Электронный ресурс]. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Croix_villa_cavrois_SE.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Minimalist architecture wallpaper [Электронный ресурс]. — URL: https://wallpapers.com/images/hd/minimalist-architecture-4288-x-2848-wallpaper-eskyxt3kukio5pdl.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Architectural detail [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/64/3d/fd/643dfdb62a9bc92b72334415207ebf7c.jpg(дата обращения: 16.11.2025).

Rue Mallet-Stevens, Paris [Электронный ресурс]. — URL: https://www.unjourdeplusaparis.com/wp-content/uploads/2021/09/rue-mallet-stevens-paris.jpg(дата обращения: 16.11.2025).