Экспериментальные жилые проекты 1960–70-х

Концепция

Тема визуального исследования посвящена экспериментальным жилым комплексам 1960–1970-х годов. Основное внимание уделено жилому комплексу «Хабитат 67», жилому комплексу «Уолден 7» и капсульной башне «Накагин». Эти проекты объединяет общее стремление архитекторов найти новую форму жилья, которая отражала бы дух своего времени и отвечала на вызовы растущих городов. В 1960–1970-е годы архитекторы пытались соединить идеи индивидуальности, технологического прогресса и коллективной жизни. Они верили, что через архитектуру можно изменить повседневный опыт человека и даже повлиять на социальную структуру общества.

Выбор этой темы связан с интересом к периоду, когда в архитектуре было много смелости. Жилой комплекс «Хабитат 67» воплотил идею города из отдельных модулей, где каждый житель имеет личное пространство и при этом остаётся частью общего. Капсульная башня «Накагин» показала японский взгляд на гибкость и мобильность жилья. Её капсулы задумывались как элементы, которые можно легко заменять, что делало здание живым организмом. Жилой комплекс «Уолден 7» стал примером утопии в европейском контексте. Он напоминал миниатюрный город, в котором архитектура создаёт пространство для общения.

Для исследования подбирались изображения, отражающие архитектурные принципы и внутреннюю атмосферу этих проектов: планы, фасады, архивные фотографии и современные съёмки.

Исследование состоит из трёх основных разделов в котором будут данные блоки:

1. Концепция. 2. Историко-культурный контекст 1960–1970-х годов. 3. Изменение представлений о коллективности и личном пространстве. 4. Жилой комплекс «Хабитат 67». 4.1. Архитектурная структура. 4.2. Анализ визуальных материалов: чертежи и макеты. 5. Капсульная башня «Накагин». 5.1. Принцип капсульного строительства. 5.2. Сравнение первоначальной концепции с фактическим состоянием здания. 6. Жилой комплекс «Уолден 7». 6.1. Идея «мини-города» и взаимодействия между жителями. 7. Сравнительный анализ. 8. Проблематика и восприятие. 9. Заключение.

Ключевой вопрос исследования: Как в 1960–1970-е годы архитекторы стремились через форму жилья создать новую модель совместной жизни, где человек чувствует себя частью сообщества, но сохраняет личную свободу?

Гипотеза: Экспериментальные жилые проекты 1960–1970-х годов отражают стремление архитекторов превратить жильё в пространство взаимодействия и гибкости. Они пытались объединить технологический прогресс с человеческим масштабом и создать живую архитектуру, способную адаптироваться к жизни человека. Несмотря на то, что большинство этих проектов не стали массовыми, они заложили основы идей, которые до сих пор влияют на представление о современном жилье.

Историко-культурный контекст 1960–1970-х годов

1960–1970-е годы стали временем, когда архитектура оказалась в центре общественных перемен. Город рос быстрее, чем когда-либо, а население стремительно переходило из сельских регионов в мегаполисы. Потребность в жилье становилась одной из ключевых социальных задач, и именно тогда архитекторы задумались о том, что массовая застройка должна не только решать количественные проблемы, но и формировать качество жизни. Однотипные кварталы и функциональные дома, построенные в послевоенный период, перестали восприниматься как символ прогресса.

Они стали напоминанием о стандартизации, где человек терял ощущение принадлежности к своему пространству.

Жилой дом «Марсельская жилая единица», Марсель. Год постройки: 1952. Архитектор: Ле Корбюзье.

На этом фоне возникло стремление создать новое жильё, в котором можно было бы соединить личную автономию и коллективную жизнь. Архитекторы считали, что через форму здания можно изменить социальные отношения между людьми. Влияние технологического прогресса играло здесь важную роль. Развитие сборных конструкций, использование бетона и металла, внедрение новых инженерных решений открывали перед проектировщиками возможности для экспериментов. Возникали идеи «гибкой архитектуры», где дом понимался как изменяемая система, способная адаптироваться к ритму жизни общества.

В этот период архитектура воспринималась как часть будущего, где техника не противоречит человеку, а помогает ему жить комфортнее. Именно в этой среде зародились проекты, которые стали символами эпохи: жилой комплекс «Хабитат 67», капсульная башня «Накагин» и жилой комплекс «Уолден 7». Каждый из них предлагал свой ответ на вопрос, как совместить коллективное существование с личной свободой.

Эти проекты отражали не просто желание изменить внешний облик города, а стремление переосмыслить само понятие жилья.

Жилой район «Парк Хилл Эстейт», Шеффилд. Год постройки: 1961. Архитекторы: Джек Линн и Айвор Смит.

Изменение представлений о коллективности и личном пространстве

В 1960–1970-е годы архитектура всё больше рассматривалась как способ изменить социальные отношения между людьми. После десятилетий стандартизации к строительству возник запрос на новые формы зданий. Город перестал восприниматься только как совокупность зданий. Он стал пониматься как среда взаимодействия, где жильё не изолирует человека, а создаёт условия для общения и совместной жизни. Этот сдвиг отражал общее настроение эпохи: стремление к равенству, демократичности и поиску гармонии между личным и общим.

В это время архитекторы начали рассматривать жилое пространство как часть системы, с помощью которой можно коммуницировать. Появляется идея «общих зон»: террас и дворов, которые должны были вернуть жителям чувство принадлежности к сообществу. Архитектура становится инструментом создания связей между людьми, а не просто средством защиты от внешнего мира. При этом важно, что коллективность не противопоставлялась личному пространству. Наоборот, она понималась как возможность быть частью целого, сохраняя собственную индивидуальность.

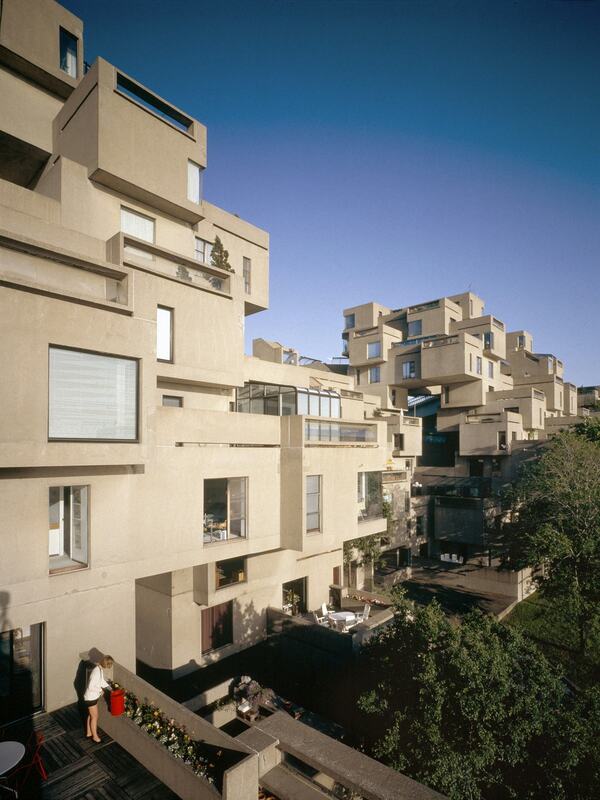

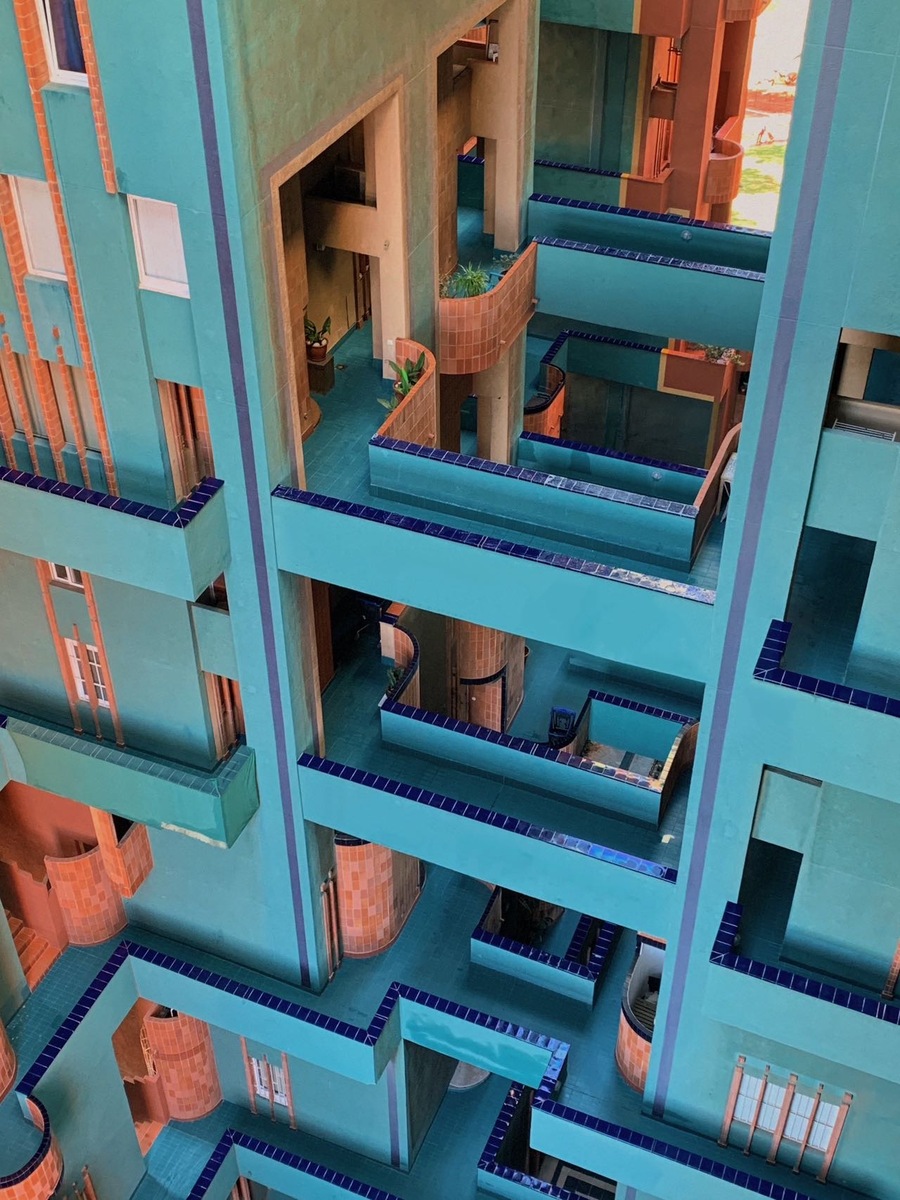

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Вид с 12 этажа. Архитектор: Рикардо Бофилл. / Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Год постройки: 1967. Архитектор: Моше Сафди.

Проекты 1960–1970-х годов, такие как жилой комплекс «Хабитат 67», капсульная башня «Накагин» и жилой комплекс «Уолден 7», воплотили это новое понимание коллективности. В них каждый жилец имеет собственное пространство, но при этом включён в общую структуру, где архитектура сама подталкивает к взаимодействию. Эти комплексы показывают, как в архитектуре этого периода менялось отношение к дому: он перестал быть только частным местом, а стал элементом общей системы.

Эти изменения напрямую связаны с ключевым вопросом исследования. Архитекторы 1960–1970-х годов стремились создать жильё, в котором человек чувствует себя частью сообщества, но не теряет личную свободу. Новые представления о коллективности стали реакцией на отчуждение, характерное для индустриального общества. Архитектура перестала быть фоном жизни, она стала её активным участником, создавая условия для формирования нового типа социальной среды.

Жилой комплекс «Хабитат 67»

Жилой комплекс «Хабитат 67» стал одним из самых известных архитектурных экспериментов XX века и важной вехой в поисках нового типа городского жилья. Его автор, молодой канадский архитектор Моше Сафди, представил проект в 1967 году на Всемирной выставке в Монреале. Изначально «Хабитат 67» был частью дипломной работы Сафди в Университете Макгилла.

Архитектор стремился создать модель города будущего, в которой сочетались бы индивидуальность частного дома и плотность многоэтажной застройки.

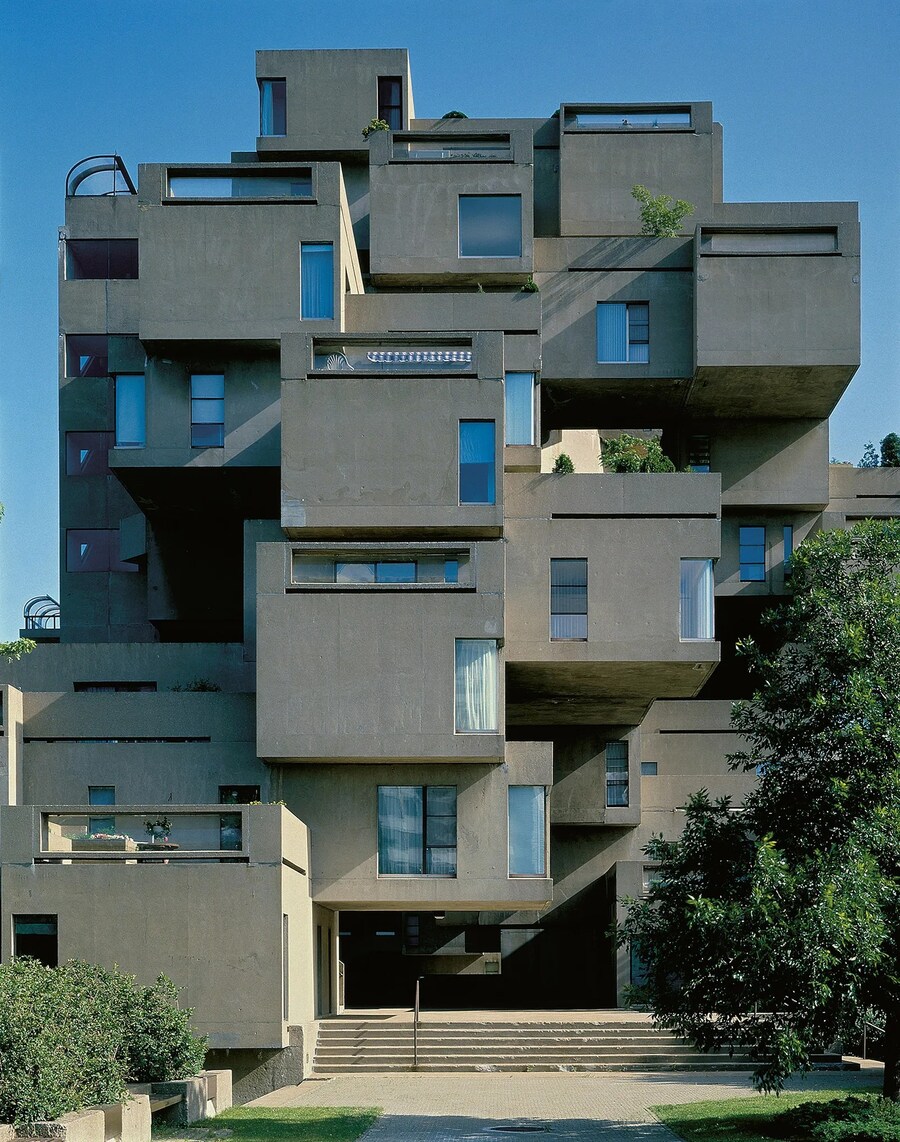

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Год постройки: 1967. Архитектор: Моше Сафди.

Проект был задуман как альтернатива стандартным многоэтажкам, ставшим символом массового жилья середины века. Сафди стремился показать, что индустриальные методы строительства не обязательно должны вести к однообразию. Он предложил использовать сборные железобетонные модули, которые можно комбинировать, образуя различные по форме и размеру квартиры. Так появилось здание, напоминающее структуру из переплетённых кубов. Всего было создано 354 модуля, образующих 158 квартир. Каждый жилец получал собственную террасу и доступ к свету и воздуху, чего обычно не хватало в типовых домах.

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Год постройки: 1967. Архитектор: Моше Сафди.

Идея проекта отражала веру в то, что архитектура способна изменить социальную жизнь.

Сафди видел в «Хабитате 67» не просто жилой дом, а модель нового города, где человек живёт в гармонии с пространством. Комплекс сочетал индивидуальность и коллективность: жители имели личное пространство, но их квартиры соединялись так, что между ними возникали естественные зоны общения. Этот подход подтверждает гипотезу исследования, показывая, как архитекторы 1960-х годов искали способы создать жильё, где человек чувствует себя частью сообщества, не теряя автономии.

«Хабитат 67» стал символом архитектурного оптимизма 1960-х годов и воплощением мечты о будущем, где технология служит человеку. Несмотря на то, что проект остался единичным и не получил массового продолжения, он оказал огромное влияние на последующие поиски в области коллективного жилья. Моше Сафди доказал, что даже в рамках индустриального строительства возможно создать живую, человеческую архитектуру, где каждый элемент связан с другим, образуя единое пространство для жизни и общения.

Архитектурная структура

Архитектурная структура жилого комплекса «Хабитат 67» основана на идее модульности и сборного строительства.

Моше Сафди использовал железобетонные блоки, которые производились на месте и затем монтировались краном в единую композицию. Каждый блок был самостоятельной конструкцией, но при этом становился частью сложной пространственной системы. Такой подход позволял архитектору создавать гибкую структуру, где комбинации модулей могли изменяться, образуя разнообразные типы квартир.

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Год постройки: 1967. Архитектор: Моше Сафди.

Бетон в этом проекте перестал быть просто материалом. Он стал элементом архитектурного высказывания. Поверхности блоков не скрывались под отделкой, что подчёркивало честность конструкции и отсылало к идеалам модернизма. Однако в отличие от холодных и строго функциональных зданий середины века, в «Хабитате 67» бетон использовался для создания пластичной и живой формы. Его модульная структура напоминала естественные образования: террасы, холмы, каскады. Благодаря этому здание воспринимается не как массивная стена, а как совокупность отдельных домов, объединённых в общую систему.

Каждый модуль в «Хабитате 67» имел собственную террасу, что обеспечивало жителям ощущение личного пространства. При этом все квартиры соединялись между собой через пешеходные галереи, лифты и открытые проходы. Архитектор сознательно создал баланс между уединением и коллективностью. Человек мог находиться в собственной квартире, но при этом видеть жизнь комплекса, ощущать его как живой организм. Визуальные переходы и террасы превращали здание в сеть взаимодействий, а не в набор изолированных ячеек.

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Вид на террасы. Архитектор: Моше Сафди.

Планировка комплекса также отражала идею «города внутри города».

Здесь были предусмотрены общественные зоны, магазины, площадки и сервисные пространства. Несмотря на то что многие из них не были реализованы в полной мере, сам замысел Сафди показывает, насколько важным для него было создание среды, способной объединять людей. Архитектура переставала быть просто жильём.

Этот проект подтверждает гипотезу исследования: архитектура 1960–1970-х годов стремилась стать посредником между человеком и технологией. Сафди показал, что использование серийных элементов не обязательно ведёт к однообразию. Напротив, они могут создавать живую и изменяемую среду, где человек ощущает себя гармонично.

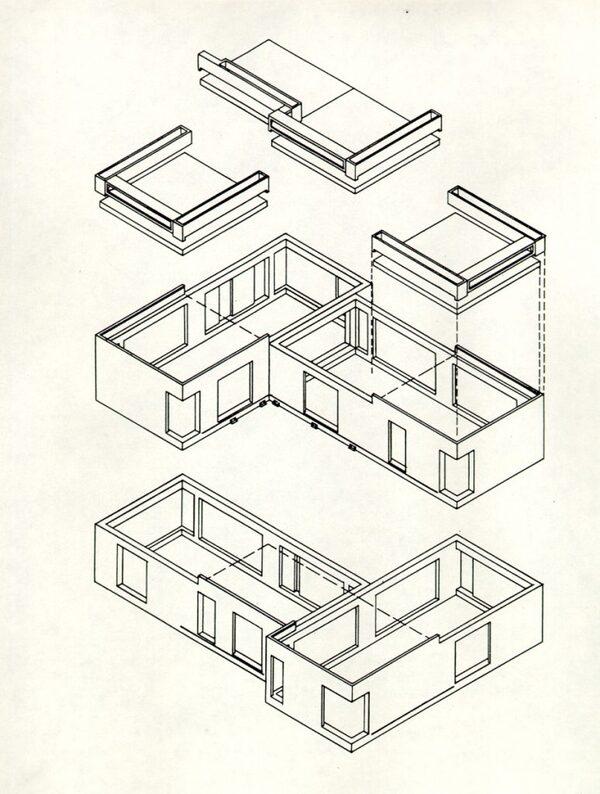

Анализ визуальных материалов: чертежи и макеты

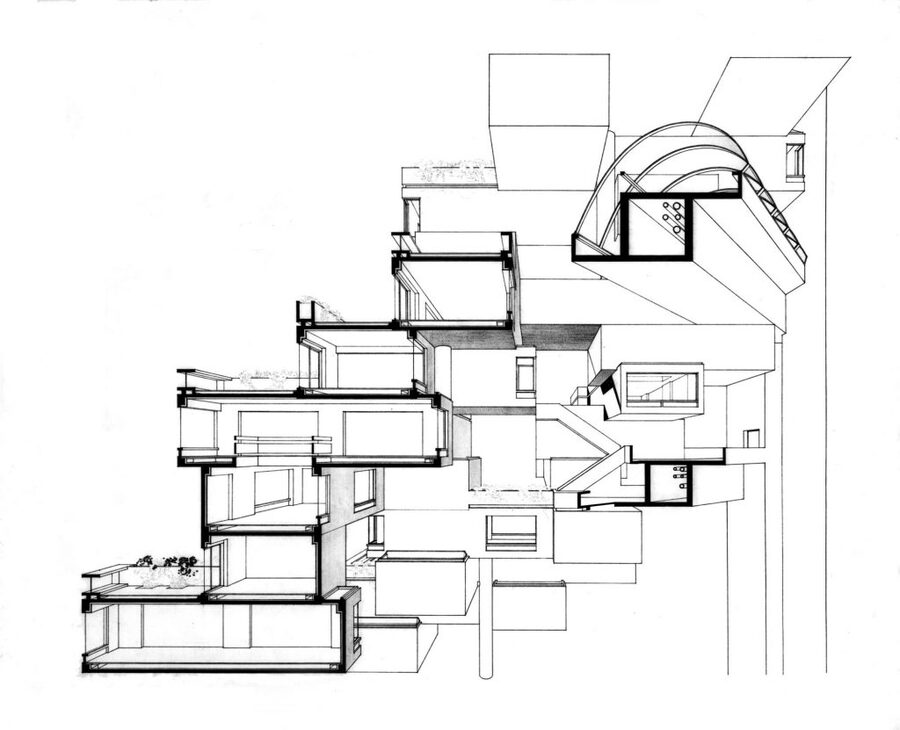

Чертежи и макеты жилого комплекса «Хабитат 67» показывают, как архитектура может объединять инженерную логику и гуманистическую идею. На схемах видно, как модули соединяются в ступенчатую структуру, образуя пространство, где каждый элемент связан с другим. Эта организация решает сразу несколько задач: пропускает свет, создаёт личные террасы и при этом формирует общую систему. Уже на этапе макета здание воспринимается как миниатюрный город, где человек чувствует себя не жильцом типовой коробки, а частью живой структуры.

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Аксонометрический чертёж. Архитектор: Моше Сафди. / Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Продольный разрез здания. Архитектор: Моше Сафди.

Визуальный материал помогает понять, что «Хабитат 67» задумывался не как форма, а как процесс взаимодействия. Макеты, выполненные для выставки 1967 года, подчёркивают идею роста и гибкости. Отказ от симметрии делает здание более естественным, а чередование блоков создаёт ритм, напоминающий природные формы. Эта визуальная логика противостоит однообразию индустриального жилья и показывает, что технология может служить человеку.

Чертежи и макеты подтверждают гипотезу исследования: архитектура 1960–1970-х годов стремилась стать посредником между человеком и технологией. Визуальный образ «Хабитата 67» передаёт идею нового типа коллективности, где личное и общественное пространство не разделены, а сосуществуют. Эти материалы позволяют увидеть, что проект Моше Сафди был не только инженерным экспериментом, но и попыткой создать архитектуру, которая делает город более человечным.

Капсульная башня «Накагин»

Капсульная башня «Накагин» одно из самых ярких воплощений идей японского метаболизма. Проект архитектора Кисё Курокавы начал строиться в 1970 году и был завершён в 1972 году в Токио. В это время Япония переживала стремительный экономический рост и активное развитие городов. Архитекторы искали способы адаптировать жильё к новым условиям, когда ритм жизни, технологии и общественные структуры менялись быстрее, чем здания успевали устаревать.

Курокава предложил радикальное решение: создать архитектуру, способную расти и обновляться, как живой организм.

Башня состояла из двух железобетонных ядер, к которым крепились металлические жилые капсулы. Каждая из них представляла собой небольшое автономное пространство площадью около десяти квадратных метров. Капсулы производились на заводе и доставлялись на площадку в готовом виде, что делало процесс строительства быстрым и почти полностью индустриальным. По замыслу архитектора, капсулы можно было снимать и заменять на новые, что обеспечивало зданию потенциально бесконечный жизненный цикл. Эта идея отражала веру эпохи в технологический прогресс и стремление сделать архитектуру гибкой и подвижной.

Визуально башня выглядела как структура из множества самостоятельных элементов, объединённых в единую систему. Каждая капсула имела круглое окно, встроенную мебель и минимальное оборудование, создавая ощущение личного пространства внутри коллективного организма.

Капсульная башня «Накагин», Токио. Год постройки: 1972. Архитектор: Кисё Курокава.

Курокава стремился показать, что городское жильё может быть и компактным, и индивидуальным.

Его замысел связывал идею личной автономии с жизнью в сообществе: каждый человек имел собственную капсулу, но существовал внутри общей инфраструктуры башни.

Капсульная башня «Накагин» воспринималась современниками как здание будущего. Она сочетала инженерную точность и поэтичность формы, отражая характер эпохи, в которой технологии рассматривались как продолжение человеческих возможностей. С течением времени капсулы начали стареть, и проект так и не получил развития, однако его значение осталось огромным. Курокава создал не просто экспериментальное здание, а идею нового типа городской жизни, где архитектура становится подвижной, изменяемой и открытой.

Принцип капсульного строительства

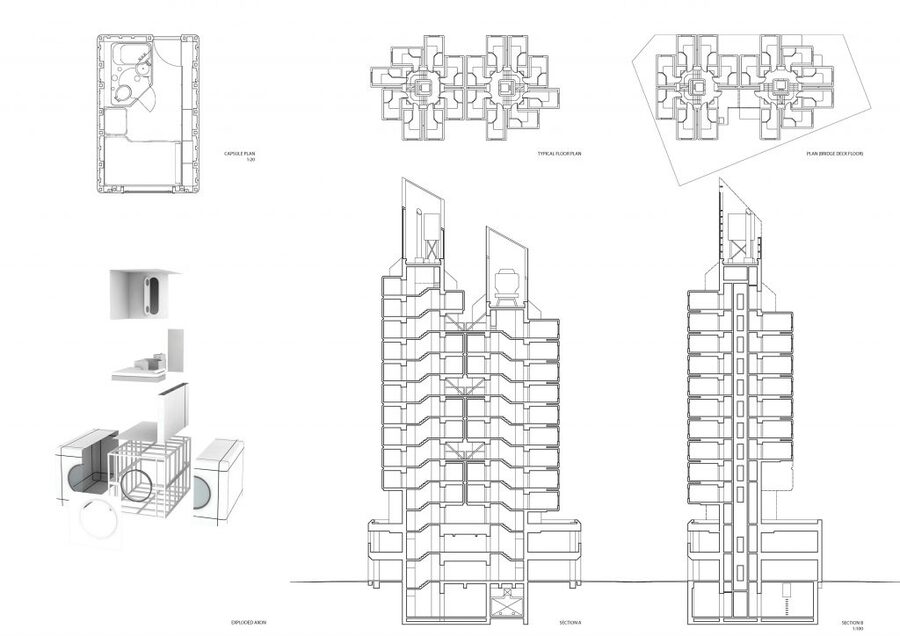

Принцип капсульного строительства, лежащий в основе башни «Накагин», стал одним из самых смелых архитектурных экспериментов своего времени. Он вырос из идей метаболизма (японского движения, которое рассматривало город как живую систему), способную развиваться и обновляться. Архитекторы-метаболисты считали, что здания не должны быть статичными, они должны реагировать на изменения общества и технологий. Курокава перенёс эти идеи в реальный проект, создав систему, где каждая капсула могла существовать независимо и заменяться без разрушения основной структуры.

Капсульная башня «Накагин», Токио. Капсулы. Год постройки: 1972. Архитектор: Кисё Курокава.

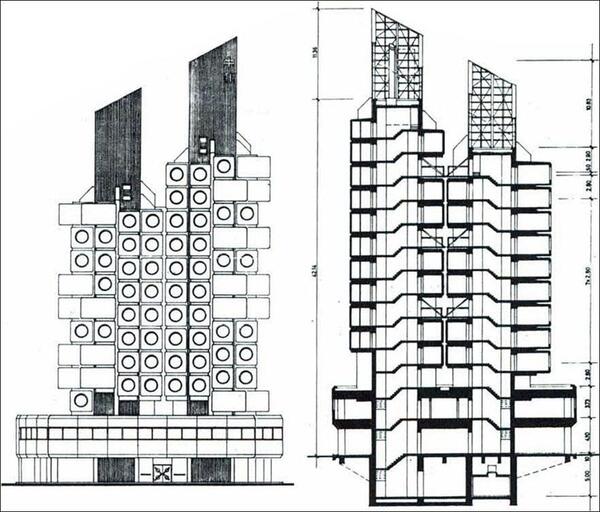

Конструкция башни состояла из двух железобетонных ядер, к которым прикреплялись капсулы из стали размером примерно четыре на два с половиной метра. Капсулы изготавливались на заводе и доставлялись в готовом виде, после чего закреплялись болтами к несущей конструкции. Такое решение позволило минимизировать строительные затраты и ускорить процесс монтажа. Более того, оно открывало возможность постепенного обновления здания: старые капсулы можно было демонтировать и заменить новыми без остановки работы комплекса. Курокава видел в этом архитектуру, способную расти вместе с городом и людьми.

Капсулы были спроектированы так, чтобы обеспечить жильцу всё необходимое при минимальной площади. Внутри располагались встроенная мебель, техника, освещение и характерное круглое окно, которое стало узнаваемым элементом фасада. Компактность сочеталась с автономностью, а конструктивное решение делало каждую капсулу отдельной единицей в составе общего организма. Башня демонстрировала, как технология может не разрушать человеческое пространство, а адаптировать его под новые условия жизни.

Капсульная башня «Накагин», Токио. Фасад и продольный разрез здания. Архитектор: Кисё Курокава. / Капсульная башня «Накагин», Токио. Планы и сечения капсул. Архитектор: Кисё Кур

Принцип капсульного строительства стал не просто техническим новшеством, а философским высказыванием о будущем архитектуры.

Курокава предложил модель, в которой жильё становится гибким и временным, а город — динамичным и изменяемым. Хотя в дальнейшем идея капсульного строительства не получила широкого распространения, она оказала влияние на развитие модульной архитектуры и современные проекты временного и мобильного жилья. Капсульная башня «Накагин» остаётся напоминанием о времени, когда архитектура пыталась осмыслить быстрые перемены в обществе и превратить их в основу для новых форм жизни.

Сравнение первоначальной концепции с фактическим состоянием здания

Когда Кисё Курокава создавал капсульную башню «Накагин», он представлял её как живой организм, который будет меняться вместе с городом. Первоначальная концепция предполагала, что каждая капсула сможет существовать около двадцати пяти лет, после чего её можно будет заменить новой, сохранив основную конструкцию. Таким образом, здание задумывалось как модель обновляемой архитектуры, в которой технологии обеспечивают непрерывный жизненный цикл. Курокава видел в этом путь к гармонии между городом и человеком, где жильё не устаревает, а постоянно адаптируется к времени.

Капсульная башня «Накагин», Токио. Год постройки: 1972. Архитектор: Кисё Курокава.

На практике эта идея не получила полного воплощения. Уже через несколько лет после постройки стало ясно, что процесс замены капсул оказался слишком дорогим и технически сложным. Производители прекратили выпуск необходимых деталей, а система креплений требовала специального оборудования. Вместо обновления здание начало постепенно стареть. Многие капсулы потеряли герметичность, коммуникации износились, а фасад стал требовать капитального ремонта. Архитектурная утопия столкнулась с экономической реальностью: поддержание гибкой структуры оказалось невозможным без устойчивого финансирования и государственной поддержки.

Несмотря на это, башня «Накагин» не утратила своего значения. Даже в разрушенном состоянии она продолжала оставаться символом поисков новой архитектурной логики 1970-х годов. Фактическое состояние здания показывает, насколько трудно воплотить в жизнь идею постоянного обновления в условиях рыночной экономики. В то же время именно эта несбывшаяся часть замысла делает проект особенно важным для понимания эпохи. Капсульная башня «Накагин» остаётся напоминанием о времени, когда архитектура пыталась преодолеть границы традиционного строительства и найти форму, которая могла бы соединить технологический прогресс и человеческое измерение города.

Жилой комплекс «Уолден 7»

Жилой комплекс «Уолден 7» был построен в 1975 году в пригороде Барселоны Сант-Жуст-Десверн. Его автором стал испанский архитектор Рикардо Бофилл. В отличие от рационалистических проектов предыдущих десятилетий, Бофилл стремился соединить архитектуру с поэзией и эмоциями. Его замысел рождался как попытка переосмыслить идею коллективного жилья. Архитектор вдохновлялся утопией и стремился показать, что даже в рамках плотной городской застройки человек может жить в гармонии с пространством и другими людьми.

Название комплекса отсылает к книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или жизнь в лесу». Этот философский подтекст был важен для Бофилла: он хотел создать не просто дом, а место, где человек может чувствовать свободу и внутреннее спокойствие, даже находясь в мегаполисе. В этом проекте сочетаются романтическое видение и технологическая логика. Архитектор рассматривал здание как вертикальный город, состоящий из модулей, соединённых в сложную трёхмерную структуру. Это был ответ на стандартизацию, характерную для архитектуры середины XX века, и поиск новой формы коллективности.

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Год постройки: 1975. Архитектор: Рикардо Бофилл. / Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Вид изнутри. Жилой комплекс «Уолден 7», Архитектор: Рикардо Бофилл.

По замыслу Бофилла, «Уолден 7» должен был стать пространством, где жители чувствуют себя не изолированными, а частью живого сообщества.

Комплекс состоит из четырнадцати башен, объединённых в единое тело с множеством переходов, внутренних дворов и террас. Центральное ядро формируют открытые пространства, которые создают ощущение непрерывного движения и общения. Свет, воздух и цвет стали такими же важными элементами композиции, как бетон и конструкция. В отличие от холодного модернизма, «Уолден 7» наполнен теплотой и пластикой формы.

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Год постройки: 1975. Архитектор: Рикардо Бофилл.

Архитектура комплекса подчёркивает, что жильё может быть не только функциональным, но и эмоциональным опытом. В его геометрии чувствуется стремление к игре, а не к строгой логике. Многоуровневая структура образует внутренний лабиринт, где пространство становится гибким и меняющимся. Это не просто здание, а город в миниатюре, отражающий идею совместного обитания. Такой подход показывает, как архитекторы 1970-х годов пытались найти баланс между индивидуальной свободой и чувством общности, создавая архитектуру, в которой человек остаётся главным центром внимания.

Идея «мини-города» и взаимодействия между жителями

Концепция «мини-города» в жилом комплексе «Уолден 7» отражает стремление Рикардо Бофилла переосмыслить само понятие жилья. Архитектор создавал не просто здание, а многоуровневое сообщество, где жизнь каждого человека соединена с жизнью других. Он исходил из мысли, что архитектура способна формировать поведение, а потому пространство должно не изолировать, а связывать.

В основе замысла лежала идея города в миниатюре, где жильцы могут общаться, гулять, отдыхать и ощущать себя частью единого целого, не покидая пределы комплекса.

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Год постройки: 1975. Архитектор: Рикардо Бофилл.

Организация пространства поддерживает этот принцип. Внутренние дворы, террасы, лестницы и мостики образуют сеть, по которой жители перемещаются, постоянно пересекаются и видят друг друга. Эти переходы выполняют роль своеобразных улиц, где происходят случайные встречи и короткие разговоры. Бофилл хотел вернуть архитектуре элемент человеческого взаимодействия, который исчез в однотипных домах индустриального периода. «Уолден 7» стал попыткой вернуть жилому пространству живость, присущую традиционным городским кварталам, где соседство не ограничивается стенами квартиры.

Особенностью комплекса является то, что общественные и личные зоны не противопоставлены друг другу. Напротив, они взаимно дополняются. У каждого жильца есть своя квартира и терраса, но все вместе они образуют единый организм. Пространство работает как социальная структура: открытые балконы и проходы создают визуальные связи, а внутренние дворы формируют ощущение общности. Жизнь в «мини-городе» построена на равновесии. Человек может быть наедине, но при этом всегда чувствует присутствие других.

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Балконы. Архитектор: Рикардо Бофилл.

Таким образом, идея «мини-города» в проекте Бофилла выражает надежду на то, что архитектура способна вернуть людям чувство связи и принадлежности. Это здание не просто обеспечивает жильё, оно формирует новую модель общественной жизни, где архитектура становится посредником между индивидуальным опытом и коллективным существованием.

Сравнительный анализ

Жилой комплекс «Хабитат 67», капсульная башня «Накагин» и жилой комплекс «Уолден 7» относятся к разным культурным контекстам, но объединены стремлением архитекторов изменить саму идею жилья. Все три проекта родились из одной эпохи времени, когда архитектура перестала быть просто строительством и стала формой высказывания. Они появились как реакция на стандартизацию городов, одинаковые кварталы и отчуждение людей в среде, созданной индустриальным подходом. Архитекторы Моше Сафди, Кисё Курокава и Рикардо Бофилл искали способ вернуть жилью человечность, индивидуальность и эмоциональную выразительность.

При этом каждый из проектов предлагал собственный ответ на вопрос о соотношении личного и коллективного пространства. «Хабитат 67» представлял попытку соединить частный дом и многоэтажку, создавая вертикальный квартал, где каждый житель имеет личную террасу и вид на город.

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Год постройки: 1967. Архитектор: Моше Сафди.

В «Накагине» основное внимание было сосредоточено на гибкости и обновляемости: человек как бы обитал внутри технологической системы, но сохранял автономность.

Капсульная башня «Накагин», Токио. Год постройки: 1972. Архитектор: Кисё Курокава.

В «Уолдене 7» Бофилл сделал ставку на чувственность и социальное взаимодействие, превратив здание в мини-город, где общение становится частью повседневного опыта.

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Год постройки: 1975. Архитектор: Рикардо Бофилл.

Несмотря на различие форм, все три проекта объединяет стремление превратить архитектуру в пространство жизни, а не только в набор функциональных решений. Они выражают общую веру в то, что архитектура может формировать человеческие отношения. В «Хабитате 67» это проявляется в структуре, построенной из равных модулей; в «Накагине» в идее архитектуры как живого организма; в «Уолдене 7» в попытке создать город, где человек чувствует связь с другими. Эти эксперименты показали, что архитектура способна быть не только ответом на социальный запрос, но и способом переосмыслить саму идею общественного и личного.

Эти проекты стали важными вехами в развитии архитектуры второй половины XX века. Они сформировали представление о том, что технологии могут служить не только эффективности, но и гуманизации среды. Архитекторы 1960–1970-х годов показали, что здание может быть системой отношений, а город пространством взаимодействия, где человек не теряется, а находит своё место.

Проблематика и восприятие

Экспериментальные жилые комплексы 1960–1970-х годов были встречены с интересом, но не всегда с пониманием. Архитекторы, создававшие «Хабитат 67», «Накагин» и «Уолден 7», стремились воплотить мечту о новой форме коллективного жилья, однако их идеи оказались сложнее для реализации, чем казалось в теоретических моделях. Основная проблема заключалась в том, что архитектурные утопии требовали не только оригинальных форм, но и новой системы эксплуатации, поддержки и социального участия. На практике здания быстро столкнулись с вопросами обслуживания, дороговизной содержания и отсутствием гибких управленческих структур, способных поддерживать их первоначальный замысел.

Со временем эти проекты начали восприниматься по-разному. «Хабитат 67» превратился в архитектурную икону и частично оправдал ожидания Сафди, но стал элитным жильём, а не массовым решением. Капсульная башня «Накагин» утратила свои функции и пришла в упадок, хотя её философия оказала влияние на последующие поколения архитекторов. «Уолден 7» сохранил живое сообщество жителей, но также требовал постоянных ремонтов и адаптаций. Эти судьбы показывают, что архитектурные утопии оказались слишком хрупкими перед экономическими и социальными реалиями. В них воплотился не провал, а попытка изменить привычные отношения между человеком и пространством, что само по себе стало важным шагом для архитектуры.

Восприятие этих зданий сегодня значительно изменилось. Когда-то их считали смелыми, но непрактичными экспериментами, теперь их видят как предвестников современных идей о модульном жилье, устойчивой архитектуре и ко-ливинге. Их эстетика снова становится актуальной, а ценность заключается не столько в практической стороне, сколько в их гуманистической направленности. Они напоминают, что архитектура может быть не только функциональной, но и эмоциональной, выражая веру в то, что пространство способно объединять людей.

Заключение

Экспериментальные жилые проекты 1960–1970-х годов стали отражением эпохи, в которой архитектура перестала быть только инструментом строительства и превратилась в средство осмысления общества. Жилой комплекс «Хабитат 67» Моше Сафди, капсульная башня «Накагин» Кисё Курокавы и жилой комплекс «Уолден 7» Рикардо Бофилла это не просто здания, а попытки найти ответ на вопрос, как соединить технологический прогресс, коллективность и личное пространство. Они появились в момент, когда человечество впервые осознало пределы индустриального мышления и начало искать новые формы жизни в городе.

Ключевой вопрос исследования: как архитектура этого времени стремилась объединить человека и технологию, личное и общественное, раскрывается через логику этих проектов. Каждый из них предлагает собственную модель взаимодействия. «Хабитат 67» превращает модульную конструкцию в живой организм, где человек не растворяется в массе, а сохраняет индивидуальность. «Накагин» исследует идею архитектуры как системы, способной к обновлению и адаптации, где капсула становится символом подвижности и личного пространства. «Уолден 7» показывает, что даже в условиях плотной застройки можно создать город, основанный на общении, свободе и визуальной связи между людьми. Все три проекта по-разному отвечают на один и тот же вызов: как сделать коллективное жильё человечным.

Эти здания показали, что архитектура может быть не только функциональной, но и философской категорией. В них объединяются утопическое мышление и инженерная рациональность. Сафди стремился доказать, что индустриальные методы не обязательно ведут к обезличиванию. Курокава видел будущее в гибкости и сменяемости архитектуры, которая живёт в одном ритме с человеком. Бофилл, наоборот, обращался к эмоциям и создал город, где пространство становится языком общения. Их объединяет одно: вера в то, что через архитектуру можно переопределить границы между индивидуальным и коллективным, между машиной и человеком.

Однако судьба этих проектов показала и другую сторону архитектурной утопии. Реальность оказалась сложнее, чем расчёты. Экономические и технические ограничения, отсутствие систем поддержки и эксплуатационные трудности привели к тому, что большинство подобных идей не получили широкого распространения. Но именно в этом кроется их ценность. Эти здания остались не просто памятниками эпохи, а символами попытки архитектуры выйти за пределы своей функции и стать частью человеческого опыта. Они доказали, что даже неосуществлённые мечты могут изменить направление архитектурной мысли.

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается: архитектура 1960–1970-х годов действительно стремилась стать посредником между технологией и человеком. Через смелые эксперименты с формой, модульностью и пространством она искала способ соединить личное и общественное, индивидуальное и коллективное. Эти проекты сформировали новую культурную логику, в которой дом перестаёт быть просто местом обитания и превращается в пространство взаимодействия, общения и роста. Сегодня, в эпоху модульных конструкций, мобильного жилья и экологического подхода, идеи Сафди, Курокавы и Бофилла звучат особенно современно. Их эксперименты напоминают, что архитектура это не только про стены и бетон, а про то, как человек чувствует себя внутри созданного им мира.

Habitat 67 // Safdie Architects. URL: https://www.safdiearchitects.com/projects/habitat-67 (Дата обращения: 19.10.2025)

Жилой комплекс как артобъект: дом из каменных блоков в Канаде // Яндекс Недвижимость. URL: https://realty.yandex.ru/journal/post/zhiloy-kompleks-kak-artobekt-dom-iz-kamennyh-blokov-v-kanade/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Habitat 67 / Моше Сафди // Architime. URL: https://www.architime.ru/specarch/moshe_safdy/habitat_67.htm#1.jpg (Дата обращения: 19.10.2025)

Habitat 67 by Safdie Architects: A Visionary Experiment in Modular Housing // Archeyes. URL: https://archeyes.com/habitat-67-by-safdie-architects-a-visionary-experiment-in-modular-housing/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Habitat 67 // WikiArquitectura. URL: https://en.wikiarquitectura.com/building/habitat-67/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Walden 7 // Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. URL: https://www.bofill.com/projects/walden-7/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Walden 7 / Рикардо Бофилл // Architime. URL: https://www.architime.ru/specarch/ricardo_bofill/walden_7.htm?ysclid=mgx3ceavbw924579142#36.jpg (Дата обращения: 19.10.2025)

Idealist Ad Walden 7 // Barcelona Secreta. URL: https://barcelonasecreta.com/en/idealist-ad-walden-7/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Рикардо Бофилл: 10 знаковых проектов // Interior+Design. URL: https://www.interior.ru/architecture/13175-rikardo-bofill-10-znakovih-proektov.html (Дата обращения: 19.10.2025)

Walden 7 // Bricsys Blog. URL: https://www.bricsys.com/blog/walden-7 (Дата обращения: 19.10.2025)

Walden 7 // Barcelona Navigator. URL: https://barcelonanavigator.com/walden-7/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Рикардо Бофилл // MyDecor. URL: https://mydecor.ru/heroes/architects/rikardo-bofill-id6802366/?ysclid=mgx3ekucvf732391525 (Дата обращения: 19.10.2025)

Архитектор мечты: Рикардо Бофилл и его утопии // Культурология.ру. URL: https://kulturologia.ru/blogs/180420/46136/?ysclid=mgx3elgnyg408980268 (Дата обращения: 19.10.2025)

Nakagin Capsule Tower // Japan Architecture. URL: https://www.japanarch.com/nakagincapsuletower-eng (Дата обращения: 19.10.2025

Nakagin Capsule Tower — Kisho Kurokawa // Archeyes. URL: https://archeyes.com/nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Башня-капсула «Накагин»: символ японского архитектурного метаболизма и прототип нового образа городской жизни // Cameralabs. URL: https://cameralabs.org/9317-bashnya-kapsula-nakagin-simvol-yaponskogo-arkhitekturnogo-metabolizma-i-prototip-novogo-obraza-gorodskoj-zhizni (Дата обращения: 19.10.2025)

Nakagin Capsule Tower // Kanpai Japan. URL: https://www.kanpai-japan.com/tokyo/nakagin-capsule-tower (Дата обращения: 19.10.2025)

Nakagin Capsule Tower // WikiArquitectura. URL: https://en.wikiarquitectura.com/building/nagakin-capsule-tower/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Nakagin Capsule Tower // RuWiki. URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Nakagin_Capsule_Tower (Дата обращения: 19.10.2025)

Башня-капсула Накагин: как Токио прощался с утопией // Rusbase. URL: https://rb.ru/stories/nakagin/ (Дата обращения: 19.10.2025)

Pod Living: Nakagin Capsule Tower, Tokyo’s Architectural Marvel // The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2025/jul/07/pod-living-nakagin-capsule-tower-tokyo-architectural-marvel-penthouse (Дата обращения: 19.10.2025)

Жилой комплекс «Хабитат 67». // URL: https://www.safdiearchitects.com/projects/habitat-67 (Дата обращения: 19.10.2025)

Жилой дом «Марсельская жилая единица», Марсель. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Unité_d%27habitation (Дата обращения: 19.10.2025)

Жилой район Парк Хилл Эстейт. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Hill,_Sheffield (Дата обращения: 22.10.2025)

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. Вид на терассы. // URL: https://www.architime.ru/specarch/moshe_safdy/habitat_67.htm#7.jpg (Дата обращения: 22.10.2025)

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. // URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-kk.ru.ec7e254f-68f855c0-c4047450-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Walden_7#/media/File: Balconies_inside_Walden_7-_Barcelona.jpg (Дата обращения: 22.10.2025)

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. // URL: https://archeyes.com/habitat-67-by-safdie-architects-a-visionary-experiment-in-modular-housing/ (Дата обращения: 22.10.2025)

Жилой комплекс «Хабитат 67», Монреаль. // URL: https://www.safdiearchitects.com/projects/habitat-67 (Дата обращения: 22.10.2025)

Капсульная башня «Накагин», Токио. // URL: https://www.japanarch.com/nakagincapsuletower-eng (Дата обращения: 22.10.2025)

Капсульная башня «Накагин», Токио. Капсулы. // URL: https://www.japanarch.com/nakagincapsuletower-eng (Дата обращения: 22.10.2025)

Капсульная башня «Накагин», Токио. Фасад и продольный разрез здания. // URL: https://en.wikiarquitectura.com/building/nagakin-capsule-tower/#nakagin-capsule-alz-y-sec (Дата обращения: 22.10.2025)

Капсульная башня «Накагин», Токио. Планы и сечения капсул. // URL: https://en.wikiarquitectura.com/building/nagakin-capsule-tower/#nakagin-capsule-planos-y-secciones-bi (Дата обращения: 22.10.2025)

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Walden_7#/media/File: Sant_Just_Desvern_-Walden_7(13).jpg (Дата обращения: 22.10.2025)

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Вид изнутри. // URL: https://www.archdaily.com/332142/ad-classics-walden-7-ricardo-bofill/5e8efe4bb3576547dd0000bf-ad-classics-walden-7-ricardo-bofill-photo?next_project=no (Дата обращения: 22.10.2025)

Жилой комплекс «Уолден 7», Барселона. Балконы. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Walden_7#/media/File: Walden-7_Sant_Just_Desvern_7.jpg (Дата обращения: 22.10.2025)