Введение. UX/UI как пространство ритма и события

Во-многом, этот текст является развитием идей «постмодернистского интерфейса», предложенных в нашей статье «Культурология UI».

Доминирующая парадигма UX/UI дизайна ориентируется на функциональность и бесшовность, игнорируя процессуальность и аффективность цифрового опыта. Чтобы ухватить динамическую природу интерфейсов, нужны новые концептуальные инструменты — ритм, событие, ситуация, микро-вариация, заимствованные из философии и музыкальной теории. Они позволяют говорить об интерфейсе как о пространстве импровизации на границе порядка и хаоса.

Ритм позволяет мыслить интерфейс как подвижное поле сил и интенсивностей, формируемое переплетением технических, телесных и социальных ритмов. Уникальная полиритмия каждой пользовательской сессии рождается в точках их консонанса и диссонанса.

События глитча и сбоя указывают на открытость и непредсказуемость цифрового опыта вопреки восприятию компьютерных систем как полностью детерминированных. Глитч-эстетика обнажает материальность и процессуальность цифровых медиа, провоцируя сдвиг восприятия.

Концепты свинга и грува из джаза позволяют переосмыслить отношения между алгоритмической структурой интерфейса и импровизационной свободой пользователя.

Микро-вариации, задержки и рассинхронизации оживляют ритм интеракции, придавая ей дыхание и пульс и уподобляя её джазовой импровизации поверх жёсткой метрической сетки.

Цифровой интерфейс как полиритмическое пространство

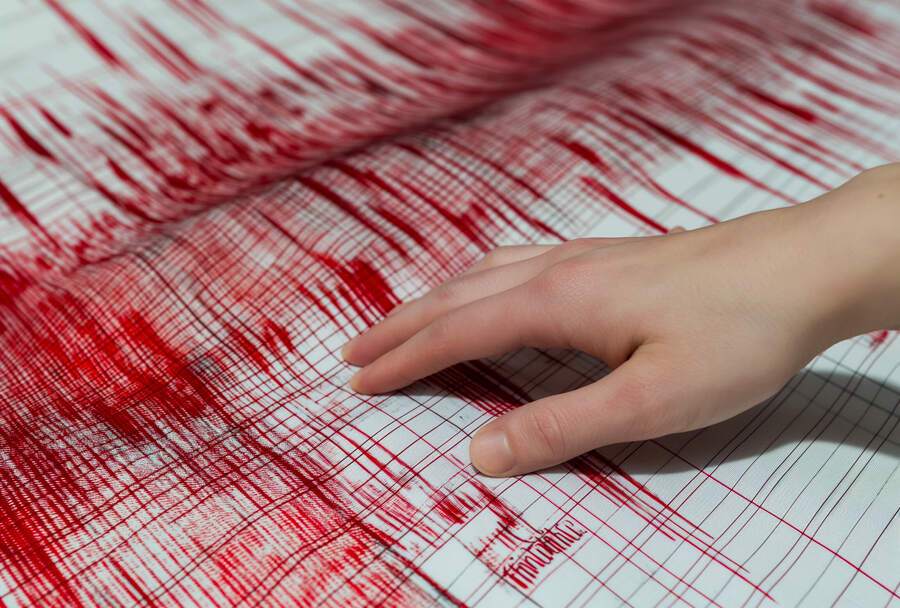

Цифровые интерфейсы — сложные полиритмические среды, где сплетаются технические, телесные и социальные ритмы. Ритмы процессора и обновления экрана, ритмы жестов и скроллинга, ритмы сетевых взаимодействий — все они взаимодействуют, создавая моменты консонанса и диссонанса, синхронизации и рассинхронизации.

Важно понимать, что эти множественные ритмы не просто сосуществуют, но активно взаимодействуют, влияют друг на друга. В терминах Лефевра, мы можем говорить о «консонансах» и «диссонансах» — моментах согласования и рассогласования различных ритмических рядов [4].

Но не менее важны моменты сбоя, рассинхронизации. Каждый такой сбой парадоксальным образом не разрушает, а высвечивает ритмическое измерение цифрового опыта, проблематизирует само разделение «технического» и «человеческого».

Итак, мыслить цифровой интерфейс ритмоаналитически — значит быть внимательным к множественности и разнородности темпоральных паттернов, пронизывающих опыт взаимодействия. От микроуровня отдельных кликов и нажатий до макроуровня коллективной динамики — везде мы имеем дело со сложной полиритмией, живой игрой консонансов и диссонансов, синхронизаций и рассинхронизаций. Задача дизайнера в этой перспективе — не устранить это ритмическое многообразие, но продуктивно работать с ним, находить новые способы его оркестровки и модуляции.

Микро-вариации и глитч как генераторы различия

Чтобы осмыслить процессуальность и событийность цифровых интерфейсов, необходимо видеть в них нежёсткие структуры, поля возможностей. Ключевую роль здесь играют микро-вариации, случайные флуктуации и сбои — то, что называется «глитчем».

Глитч — это событие, обнажающее непредсказуемость и незавершенность цифровой системы. Как отмечает исследовательница глитч-арта Эльвира Жагун-Линник, глитч выявляет «метафизические разрывы» в теле технологий, приподнимая завесу над их внутренней реальностью [2], выводя на первый план их материальность, процессуальность, потенциальность.

Жиль Делёз, различие и повторение

Глитч действует как «генератор различия» в духе философии Делёза [1], создавая точки бифуркации, где открывается пространство для нового. Сбой парадоксально оказывается условием возникновения микро-события трансформации цифровой среды и нашего взаимодействия с ней.

Королевский музей Онтарио в Торонто

Глитч-эстетика обладает собственным эстетическим потенциалом, работая как механизм остранения и порождая новый чувственный опыт. Подобно архитектурному деконструктивизму, который иронически имитирует разрушение и руинирование здания, остающегося при этом вполне функциональным, глитч-эксперименты проблематизируют «прозрачность» цифровых интерфейсов, вскрывая условность конвенций в человеко-машинной коммуникации.

В дизайне интерфейсов глитч-эстетика позволяет переосмыслить понятие «ошибки» и продуктивно работать со сбоями, превращая баги в фичи. Преднамеренное включение элементов непредсказуемости обогащает пользовательский опыт. Эксперименты с альтернативными режимами визуализации и взаимодействия, вдохновленные глитчем, могут использоваться для остранения и проблематизации, позволяя пользователю выйти из автоматизма восприятия и взаимодействия.

Интерфейсы, включающие элементы непредсказуемости и отказывающиеся от тотальной прозрачности, парадоксально более честны по отношению к пользователю. Они приглашают к рефлексивному и ответственному отношению к цифровым средам. Точечные «глитч-интервенции» способны оживить привычные паттерны взаимодействия, превращая рутинные операции в небольшие события и напоминая о хрупкости цифрового опыта.

В конечном счете, именно из таких микро-событий и микро-вариаций складывается нарратив нашего обитания в цифровых средах. И задача дизайнера — быть чутким к этой вибрирующей текстуре, улавливать её ритмы и разрывы, работать с ней, а не вопреки ней.

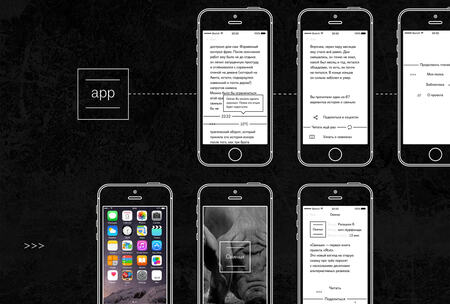

Рассмотрим несколько конкретных примеров того, как принципы глитч-эстетики и микро-вариативности могут быть реализованы в дизайне интерфейсов.

Глитч-анимации при переходах между экранами

Вместо привычных переходов между экранами приложения используются «глитч-переходы». Это могут быть моментальные искажения, дробления, пиксельные сдвиги в изображении, создающие эффект кратковременного сбоя или помехи. Глитч-переходы используются в опредёленных точках пользовательского сценария, где нужно подчеркнуть смену контекста или привлечь внимание к важному содержанию.

Далее большинство примеров позаимствовано нами из так называемого «Музея веб-дизайна» и конкретно из его зала, посвящённого Flash-сайтам. Технология Flash была уничтожена в результате доминирования утилитарной парадигмы в дизайне интерфейсов, но проекты, созданные на её базе в 2000-е, дают нам множество поводов к переосмыслению самих основ нашей профессии.

Микро-вариации в поведении интерактивных элементов

Небольшие вариации в реакциях кнопок, слайдеров и других элементов на действия пользователя, создающие ощущение «живого» интерфейса.

Глитч-искажения как индикатор ошибок ввода

Кратковременные визуальные глитч-эффекты при вводе некорректных данных.

Генеративные глитч-паттерны как динамический фон

Процедурно сгенерированные текстуры и паттерны, имитирующие визуальные артефакты и помехи. Глитч-паттерны могут быть как чисто декоративным элементом, так и нести дополнительную информационную нагрузку (например, визуализировать системные процессы или потоки данных).

Глитч как элемент игровой механики

Намеренные искажения игрового пространства или поведения объектов как часть игровой эстетики и геймплея.

Эти примеры — лишь некоторые из возможных сценариев применения глитч-эстетики и микро-вариативности в UI-дизайне. Конечно, степень и форма использования глитч-приемов будет варьироваться в зависимости от специфики приложения, его целевой аудитории и прагматического контекста. В утилитарных приложениях глитч должен быть более тонким и точечным, в экспериментальных и художественных проектах — более интенсивным и концептуально нагруженным.

Ключевой принцип здесь — использовать глитч не как самоцель или чисто декоративный прием, а как осмысленный инструмент формирования более выразительного пользовательского опыта.

«Свингующие» паттерны взаимодействия

Что такое свинг

«„Свинг возникает из одновременно уже отчаявшегося и ещё надеющегося сознания невозможности привести к общему знаменателю переживаемое и измеряемое время»…

Когда мы слышим игру или отстукивание со свингом (в «свинговом метре») последовательность сильных и слабых долей (безразлично, на каком инструменте), в нашем сознании слышимое, исполняемое в «свинговом» метре, накладывается на «биологический» отсчет объективного («несвингового») времени. И сознание как бы синтезирует два метра отсчета времени — «свинговый» (слышимый, переживаемый) и «несвинговый» (биологический, объективный) — в диалектическое единство.

Отмечаемое всеми ощущение в свинге напора, движения вперед, легко объяснить. На сильной доле реально звучащий момент отсчёта «переживаемого» времени (точка А) как бы «подталкивает» момент начала отсчёта «объективного» времени (точка а), тогда как на слабой доле ощущаемый в подсознании момент начала отсчёта «объективного» времени (точка b) «подталкивает» наступающий позже момент отсчёта «переживаемого» времени (точка B)» [3].

Подробнее о джазовых ритмических приёмах можно прочитать в другой нашей статье.

Принципы джазовой импровизации — свинг, грув, синкопа — могут быть спроецированы на паттерны цифровых интеракций. Адаптивные микро-задержки в анимациях, полиритмия визуальных элементов, синкопированные жесты, «расфазировка» аудио и видео позволяют создать более «живой», органичный опыт взаимодействия, резонирующий с уникальной темпоральностью пользователя.

Адаптивные микро-задержки в анимациях

Тонкая подстройка длительности анимаций под ритм и скорость действий пользователя.

Полиритмия визуальных элементов

Различные слои и элементы интерфейса анимируются с разным, но кратным ритмом, создавая многомерную динамическую композицию.

Синкопированные жесты и микро-взаимодействия

Небольшие смещения или задержки в реакциях элементов на жесты пользователя, создающие ощущение «грува».

Расфазировка между визуальным, аудиальным и гаптическим рядами

Тонкие смещения между графикой, звуком и тактильным фидбэком, создающие многомерный перцептивный опыт.

Динамическая типографика

Текст, реагирующий на действия пользователя изменениями ритма, масштаба, позиции, создающий ощущение «соавторства», участия в процессе порождения текста и смысла.

Снова подчеркнём, что степень и характер использования «свингующих» паттернов будет варьироваться в зависимости от типа продукта и контекста использования. В некоторых случаях (например, в банковских приложениях) приоритетом является точность и предсказуемость, и здесь свинг должен быть предельно тонким, почти неуловимым. В других случаях (игры, медиа-приложения, экспериментальные интерфейсы) свинг может быть более явным и концептуально нагруженным.

Интерфейс как пространство навигации и исследования

Ситуационистские стратегии «психогеографического дрейфа» переопределяют навигацию в интерфейсе — из оптимального пути в открытое приключение. Генеративные маршруты, «точки серендипности», мультимодальные траектории, психогеографические фильтры, режим dérive — все это превращает навигацию в игровой квест, провоцирующий на исследование неизведанных территорий опыта.

Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров того, как ситуационистские стратегии могут быть реализованы в интерфейсах.

Генеративные маршруты

Вместо статичного меню или древовидной структуры, приложение предлагает пользователю генеративную навигационную карту. Каждый раз при запуске карта перестраивается, создавая новую конфигурацию разделов и связей между ними.

Серендипная навигация

В дополнение к основным навигационным элементам (меню, табы, ссылки), интерфейс включает особые «точки серендипности» — интерактивные объекты, ведущие к случайному контенту или функциям. Это могут быть «порталы» и другие метафорические формы. Они могут вести к скрытым функциям, пасхалкам, сюрпризам — или просто к случайным, но потенциально релевантным разделам приложения. Ключевой момент здесь — дать пользователю ощущение неожиданной находки, выпадающей из обычной функциональной логики.

Мультимодальные траектории

Навигация в приложении реализована не только через визуальные элементы (кнопки, ссылки), но и через другие модальности взаимодействия — жесты, голос, возможно, даже взгляд. Каждая модальность имеет свой уникальный «почерк» и эстетику. Например, жесты могут не только активировать переходы, но и трансформировать саму навигационную структуру, как если бы пользователь физически «лепил» свой путь в реальном времени.

Янина Рапацкая. яTXT

«Психогеографическая» навигация

Информационная архитектура приложения динамически меняется на основании полученных от сенсоров смартфона или из интернета «психогеографических» параметров — настроении пользователя, его текущем местоположении, времени дня, погоде и т. д.

Режим dérive

Специальный режим «свободного дрейфа» по приложению, превращающий целевую навигацию в спонтанное исследование. Пользователь приглашается временно отказаться от своих привычных целей и маршрутов, чтобы открыть новые измерения приложения и, возможно, своего собственного восприятия. Dérive становится своего рода медитативной практикой, цифровым фланёрством.

Психогеографические стратегии в навигационном дизайне открывают возможность более глубокого, личностно окрашенного взаимодействия с цифровыми продуктами. Они превращают навигацию из утилитарной функции в самоценный опыт, резонирующий с ментальными и физическими траекториями пользователя. В конечном счете, это позволяет трансформировать сами отношения человека и интерфейса — от функциональной субординации к творческому партнерству в освоении цифровых территорий.

Тактики détournement в дизайне интерфейсов

Ситуационистское détournement — игровое переприсвоение и перекодирование существующих культурных форм. В дизайне интерфейсов оно реализуется через остраняющие микро-интервенции: двусмысленные надписи на кнопках, провокационные подсказки, нестандартные формы ввода, глитч-анимации загрузки, контр-функциональные жесты. Détournement работает как приглашение к активному переосмыслению конвенций человеко-машинного взаимодействия.

Константин Долженко. Из цикла Virus Poetry

Константин Долженко. Из цикла Virus Poetry

Двусмысленные кнопки

Интерактивные элементы с неоднозначными, провокационными надписями, требующими интерпретации.

«Голос за кадром»

Сообщения в интерфейсе, задающие неожиданный контекст, провоцирующие на рефлексию.

Такие подсказки работают как своего рода «голос за кадром», комментирующий и проблематизирующий действия пользователя. Они создают второй слой смыслов, параллельный основному содержанию интерфейса.

Остраняющие формы ввода

Привычные поля ввода текста, выпадающие списки, радио-кнопки и чекбоксы заменяются альтернативными, остранёнными формами интерактивности. Дизайнер здесь «остраняет» саму грамматику интерфейсных взаимодействий, побуждая пользователя изобретать свои собственные языки диалога с системой.

Ситуационистские интерактивные анимации

Ключевые моменты интерфейса (загрузка контента, переходы между экранами, обновление данных) сопровождаются развернутыми анимационными сценами. Но вместо привычных прогресс-баров или симпатичных иконок, эти анимации несут неожиданные, концептуально насыщенные образы.

Контр-функциональные жесты

Обыденные жесты мобильного интерфейса (свайп, тап, пинч) переназначаются на неожиданные, контр-интуитивные функции. Контр-функциональные жесты побуждают пользователя более осознанно относиться к своей «цифровой телесности», изобретать свой собственный язык тактильного взаимодействия с интерфейсом.

Конструирование UI-ситуаций

Концепция «ситуации» была одной из центральных в теории и практике ситуационистов. Под ситуацией они понимали особый момент жизни, сконструированный как цельная амбиентальная среда, воплощающая определенные поведенческие сценарии и эмоциональные состояния. В отличие от спектакля или перформанса, ситуация не имеет четкого разделения на «актеров» и «зрителей» — все участники являются её со-творцами, импровизирующими в рамках заданных условий.

Применительно к интерфейсам эта идея реализуется в дизайне открытых интерактивных сред, провоцирующих пользователя на креативное освоение и достраивание. «Бесцельные» приложения, соучаствующие элементы управления, процедурные сценарии, «ситуативные» уведомления — все это создает условия для творческого присвоения интерфейса пользователями.

Бесцельное приложение

Интерфейс приложения построен не вокруг конкретных функций и инструментов, а вокруг абстрактных визуальных элементов — геометрических форм, цветовых полей, линий. Эти элементы динамичны и интерактивны, они реагируют на жесты пользователя, трансформируются, комбинируются друг с другом. При этом приложение не дает никаких явных указаний о своем назначении или способах использования.

Бесцельное приложение воплощает идею чистой интерактивности, свободной от внешних утилитарных задач. Это своего рода цифровая песочница, пространство свободной игры и исследования. Бесцельность здесь не равнозначна бессмысленности — скорее, это приглашение к совместному конструированию смысла.

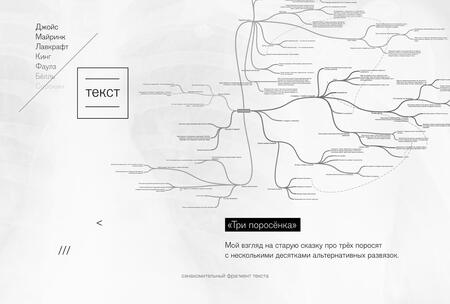

Соучаствующий интерфейс

Каждый элемент интерфейса спроектирован как незавершенный, требующий активного вмешательства пользователя. Например, текстовый контент может быть визуализирован как набор фрагментов, которые пользователь должен собрать в связное целое.

При этом незавершённость здесь — не просто формальный прием, а воплощение самой философии партиципации, вовлечения пользователя как полноправного создателя собственного опыта.

Ситуативные уведомления

Вместо стандартных пуш-уведомлений, привязанных к конкретным функциям приложения, пользователь получает «странные» сообщения. Это могут быть неожиданные вопросы, странные утверждения, фрагменты историй, которые не имеют прямого отношения к задачам приложения.

Визуально эти сообщения оформлены не как типичные всплывающие окна, а как своего рода объекты, интегрированные в пространство интерфейса — например, как граффити на стенах или записки, прикрепленные к элементам.

Ситуативные уведомления работают как триггеры особых микро-ситуаций в опыте использования приложения. Они разрывают функциональные сценарии, вводят моменты спонтанности, даже абсурда. Цель здесь — не сообщить конкретную информацию, а создать особое ситуативное настроение, сдвинуть восприятие привычной среды приложения.

В гейм-дизайне существует различие между диегетическими интерфейсами, органично вписанными в игровой мир (например, гаджеты персонажей, голограммы, надписи на стенах), и недиегетическими, существующими в отдельной плоскости, невидимой для персонажей, но доступной игроку (иконки, меню, окна инвентаря). Первые усиливают иммерсивность и ощущение присутствия, вторые эффективнее решают функциональные задачи. Многие игры ищут баланс между этими типами или стремятся сделать недиегетические элементы более «диегетизированными», близкими игровому миру по стилю и оформлению.

Со-творческие инструменты

Приложение предоставляет пользователю набор открытых «инструментов» для творческого самовыражения и коммуникации. Это могут быть средства для создания визуальных коллажей, интерактивных историй, генеративной графики и анимации. Ключевая особенность дизайна этих инструментов — их принципиальная недоопределённость, открытость для различных способов использования. Интерфейс здесь скорее напоминает художественную студию или игровую площадку, чем типичное утилитарное приложение.

Процедурные сценарии

Интерфейс приложения генерируется процедурно, на основе определенных алгоритмов и параметров. Вместо фиксированного дизайна, пользователь каждый раз сталкивается с новой визуальной конфигурацией, которая может варьироваться от минималистичной до сюрреалистичной.

Процедурность здесь работает как способ инициировать особый тип отношений между пользователем и системой — отношений взаимного «узнавания», адаптации, почти импровизационного танца.

Заключение. На пути к новой эстетике взаимодействия

«Джазовый» подход к дизайну интерфейсов несет в себе этос эмансипации и микро-сопротивления логике тотального контроля. Он предлагает альтернативу режиму функциональной оптимизации, открывая пространство для более свободных, непредсказуемых, «человечных» отношений с технологиями. Каждый «джазовый» жест в дизайне, каким бы малым он ни был, работает как утверждение права на другую темпоральность, другую форму цифрового опыта.

«Джазовая» парадигма предлагает альтернативную эстетику цифрового взаимодействия — эстетику неоднозначности, становления, незавершенности. Генеративные текстуры, адаптивная типографика, интерактивные иллюстрации, процедурный звук работают как выразительные средства, превращающие интерфейс из функционального инструмента в пространство многомерного эстетического опыта.

«Джазовый» подход бросает вызов привычным конвенциям «юзабилити», предлагая видение интерфейса как открытого пространства событий, со-творчества, критического воображения. Он призывает искать альтернативные ритмы цифрового опыта — ритмы импровизации, вариативности, полифонии. Альтернативные пространства — пространства без жестких границ, резонирующие с желаниями своих обитателей. В этом поиске — утопический потенциал «джазового» дизайна, его обещание более свободных отношений с технологиями.

Библиография

1. Делёз Ж. Различие и повторение. — СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 2. Жагун-Линник Э. Осмысление эстетического в глитч-арте // Артикульт. — 2017. 27(3). 3. Левин, Г. Свинг (некоторые аспекты теории) // Журнал джаз.ру. Дата обращения: 20 марта 2024. 4. Лефевр А. Производство пространства / Пер. с фр. И. Стаф. — М.: Strelka Press, 2015.