Bildakt и расширенное познание

Вторым важным аспектом лаборатории «Image Act and Embodiment» является мотив действия образа, безусловно, ярче всего отображенный в концепции bildakt’а Бредекампа. В рамках рассмотренных нами схематических и субститутивных bildakt’ов витальность и действенность образов становится итогом переплетения телесного и неорганического. Одновременно с этим, третий bildakt из теории Бредекампа — внутренний — оказывается вариацией действия образа исходя из его внутренних, формальных качеств. Важно, что образ может совмещать в себе разные типы действия одновременно: образ, рассмотренный автором через внутренних bildakt может также восприниматься через призму, например, схематического bildakt’а.

Внутренний bildakt Х. Бредекампа

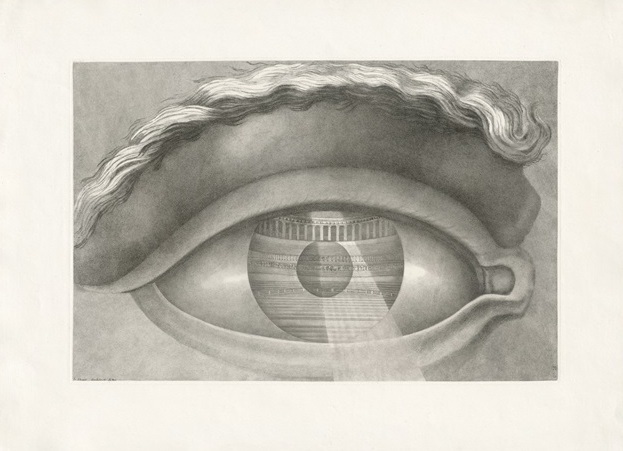

Сила внутреннего bildakt’а для Бредекампа заключена в изначальной двойственности образного: неживая материя с ее формальными качествами дает импульс живому и действенному. Вспоминая легенду о Медузе Горгоне, рассуждая о хиазме взгляда через обращение к Мерло-Понти и Лейбницу, формулах патоса Варбурга или о punctum’е Барта, Бредекамп демонстрирует, в большинстве своем на примере произведений искусства, как материя, краска, композиция, случайные фрагменты произведения и их переплетение цепляет, удивляет, поражает зрителя, находящегося «под взором» образного: «Именно в формальных качествах произведений искусства, которые, кажется, смотрят на наблюдателя, можно найти их истинные глаза… По мнению Леонардо, именно в двойственности быть мертвым и, тем не менее, способным дать выражение жизни, возникает та сила, которую можно связать с актом pro ommatoun poiein, „представления перед глазами“, упоминаемый в аристотелевской риторике». [1, p. 209]

Клод-Николя Леду. Coup d’oeil du théâtre de Besançon

Рассуждения о формулах патоса Варбурга особенно экстенсивно подчеркивает трансисторическую и транскультурную витальность, энергию художественного выражения и образности, неподвластную времени и «онтологически» присущую: «Тела, в их присутствии в качестве реальной сущности, сами по себе могут быть образами… Тела можно уничтожать во имя образов: в этом заключена инверсия субституции. Однако образы могут также сдерживать эту разрушительную силу через освобождение: именно эта возможность присуща всем „формулам пафоса“.» [1, p. 264]

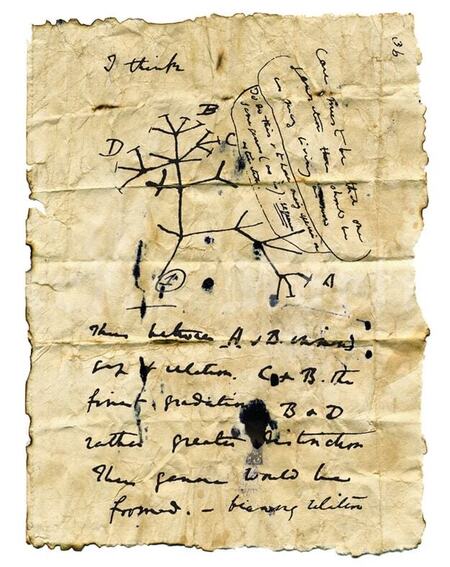

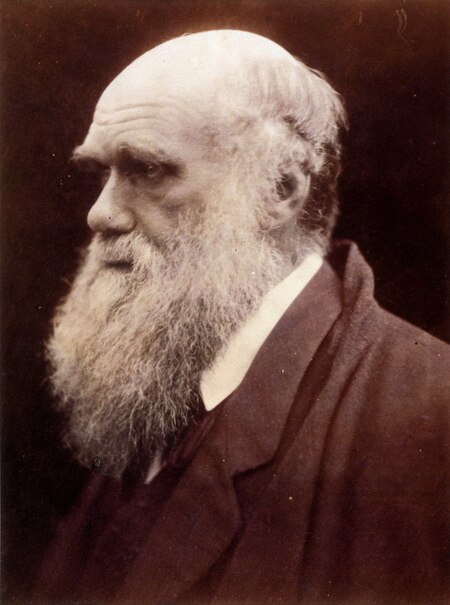

Портрет Чарльза Дарвина, сделанный Джулией Маргарет Кэмерон и фрагмент его записей.

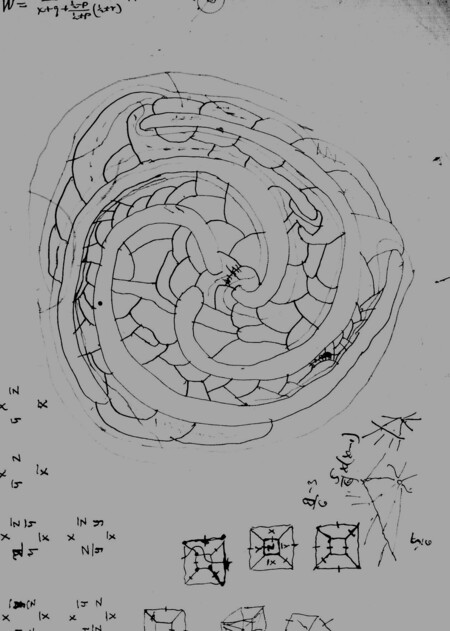

В рамках внутреннего bildakt’а стоит выделить рассуждения Бредекампа об образах как моделях или же — способах мышления, особенно ярко демонстрирующих переплетение науки об образах и когнитивистики. Например, рассуждая о теории эволюции Чарльза Дарвина, Бредекамп демонстрирует, как зарисовки ученого (древо видов), оказываются не просто визуальной «реконструкцией» или репрезентацией размышлений Дарвина, но условием становления его теории: «диаграмму, без сомнения, можно понимать как визуальный символ его работы во всей ее полноте, поскольку язык не сможет передать всю сложность природы». [1, p. 272]

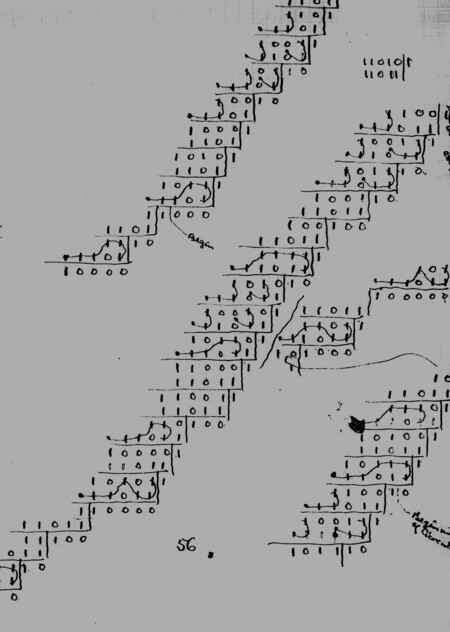

Фрагменты из записей Чарльза Пирса

Образ оказывается не моделью/копией «идеи», но моделью как определенным способом мышления, «восполняющим» ограничения лингвистического и пропозиционального; значение рождается одновременно с движением пера по бумаге, идея проявляется и «воплощается» в визуальной модели. Так, современные подходы энактивного, воплощенного познания, наряду с феноменологической традицией, важны для Бредекампа с точки зрения их «реабилитации тела, символических артефактов и среды как агентов, конституирующих сознание».

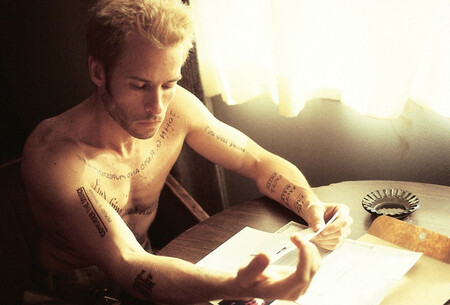

В пространстве поскогнитивистики мы можем встретить обширный ряд работ, где исследователи на первый план помещают именно различные артефакты среды, утверждая их уникальное влияние на специфику человеческого восприятия и познания: артефакты в разных теориях могут выступать как сильные детерминанты познания, так и непосредственно частью когнитивной системы. Последняя стратегия характерна, например, для Энди Кларка и Дэвида Чалмерса, обозначенные ими в работе «Extended Mind». Показательным примером из кинематографа (также упоминаемый когнитивистом Кларком в одной из своих работ о расширенном познании) может послужить фильм «Помни» Кристофера Нолана, где главный герой Леонард не способен создавать новые воспоминания. Фотографии становятся не просто инструментами для восприятия Леонарда, но неотъемлемой частью его когнитивной системы, замещающих ему (не)пережитое прошлое и определяющие настоящее.

Фрагменты из фильма Кристофера Нолана «Помни», 2000

Д. Фингерхут и образы как режимы доступа к миру

Подход Кларка и Чалмерса становится опорой для рассуждений представителя немецкой школы теории образа Д. Фингерхута, который предложил рассматривать изображения и образы как расширение когнитивной системы индивида, определяющее способы его доступа к миру. Автор различает три модуса влияния образов на познание: образы конституируют «расширенное пространство решений» (extended solution space), «расширенный перцептивный доступ» (extended perceptual access) и содержат потенциал к трансформации наших когнитивных навыков. [2]

В рамках «расширенного пространства решений» изображения могут служить инструментами или моделями, дополняющих наши возможности мышления и действия (что продолжает тезисы Бредекампа): например, схемы или графики, позволяющие систематизировать информацию, «конкретные» научные изображения абстрактных понятий. В данном случае, изображения становятся не просто репрезентацией чего-то, но, возможно, единственным способом восприятия и понимания некого объекта; они позволяют преодолеть ограничения нашей перцепции, предлагая разнообразные стратегии взаимодействия с внешним миром.

Фрагменты из записей Чарльза Пирса

Вместе с этим образы могут расширить наш «перцептивный доступ» к миру; отталкиваясь от сенсомоторного энактивизма Фингерхут отмечает, что, например, сам процесс зрительного восприятия может трансформироваться благодаря обретению новых навыков (skills), новых режимов взаимодействия со средой: «… мы должны принять во внимание, например, как искусство может делать видимым определенные связи, которые раннее не рассматривались таким образом… возьмем обсуждение того, что импрессионизм и кубизм сделали с нашей концепцией видения» [2, p. 50]. Также Фингерхут утверждает, что образы не только открывают новые стили восприятия, но в целом могут рассматриваться как практика, побуждающая к рефлексии качеств нашего существования, поведения, действия, перцепции.

Образы выпадают из привычного порядка восприятия, предлагая интенсивное аффективное переживание; образы остаются объектами, но существуют в совершенно другом порядке взаимодействия, неутилитарной и парадоксальной, благодаря чему влияют на нас. Многое из рассуждений Фингерхута можно встретить в работах энактивиста Алвы Ноэ (на которого автор ссылается); Ноэ также определяет образы как специфические артефакты, предлагающие различные модусы доступа к миру: как модель или субститут, «заменяющих» реальный объект, как инструмент мышления и «раскрытия» новых стилей восприятия, как странный инструмент (strange tool) в случае с произведениями искусства. [4]

Можно отметить пересечения с теорией материального вовлечения (material engagement) Л. Малафуриса, в рамках которой более акцентировано присутствует определение изображений как агентных структур. Малуфурис придерживается мнения, что эволюцию человеческой психики возможно рассматривать только в контексте культуры на основе артефактов: «с его точки зрения, „психологические механизмы поведения“ именно воплотились в объектах материальной культуры, с которыми имеют дело археологи, будь то каменные рубила или глиняные шарики».

В рамках нейроархеологии он изучает человеческий мозг как «биоартефакт» с помощью различных археологических находок и соотнесенного с ними историческим контекстом, что возможно только «при условия допущения телесной и средовой укорененности познания и психики, что находит воплощение в материальной культуре». Для Малафуриса рассмотрение изображения как «репрезентационалистской сущности» приводит к ошибочному суждению о биологическом как двигателе, управляющем культурным; также — к определению когнитивного процесса как бестелесного, где «эфемерные» биты информации где-то «записаны» как репрезентации. [5]

Фрагменты из фильма Билла Моррисона «Decasia», 2002

М. Кройс и витальность образа

М. Кройс продолжает рассуждения Бредекампа о действии образа, отмечая также другие аспекты, «разрушающие» определение образов/изображений как пассивной материи, подчиненной человеческому агенту. Например, Кройс говорит о независимости визуальных артефактов от собственного автора: на «простом», материальном уровне изображения способны меняться и деформироваться («находятся в постоянном молекулярном движении» [3, p. 275]), обретая новые формальные качества. Эта трансформация, например, была обыграна в фильме Билла Морриса «Decasia», представляющим собой «полотно» из кадров старых фильмов, «пришедших в негодность от нитратного распада» [3, p. 275].

Фрагмент из фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», 1966

Приводя в пример знаменитый фильм Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», Кройс также отмечает о способности изображений «воплощать» результат, не заложенный автором в качестве цели. Так, главный герой фильма, сделавший несколько фотоснимков парка, в последствии обнаруживает на проявленной пленке (как кажется) сфотографированное им мертвое тело. Этот небольшой, еле различимый фрагмент фотоснимка не дает главному героя покоя. Вместе с этим образ способен содержать в себе социальные, культурные аспекты эпохи своего создания, неосознанно и не намерено заложенные автором в изображение; об этом, упоминает Кройс, писал и Эрвин Панофский, разделяющий иконографический и иконологический уровни, где последний оказывается «воплощением» глубинного смысла времени.

Кройс также пишет, что гештальт образа всегда больше суммы своих частей, что оказывается также важным в определении конического знака для Чарльза Пирса: «великим отличительным свойством иконы является то, что при прямом наблюдении в ней могут быть обнаружены другие истины относительно ее объекта, кроме тех, которые достаточны для ее определения» [3, p. 277]. Так, образ всегда «превосходит» самого себя, эманируя всегда в нечто большее.

Bredekamp H. (2018) Image Acts. A Systematic Approach to Visual Agency. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Bildakt at the Warburg Institute (2014) Edited by Marienberg S., Trabant J. Boston: De Gruyter

Krois J. M. (2011) Bildkörper und Körperschema. Berlin: Akademie Verlag

Noë, A (2016) Strange Tools. NY: Hill and Wang.

Malafouris, L. (2007) Before and beyond representation: towards an enactive conception of the Palaeolithic image // Image and imagination: a global history of figurative representation. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research. P. 289-302

Клод-Николя Леду. Coup d’oeil du théâtre de Besançon Источник: https://www.artnet.com/artists/claude-nicolas-ledoux/coup-doeil-du-théâtre-de-besançon-Pl7gcPOnW6kcor6GscgVMg2

Схема Чарльза Дарвина, 1868 Источник: https://darwin-online.org.uk/graphics/Origin_Illustrations.html

Фрагменты из записей Чарльза Пирса Источник: https://rs.cms.hu-berlin.de/peircearchive/pages/home.php

Фрагменты из фильма Билла Моррисона «Decasia», 2002 Источник: https://www.nytimes.com/2012/12/23/movies/homevideo/decasia-celebration-of-decay-from-icarus-films.html