Körperschema и воплощение

Для исследовательской группы «Bildakt und Verkörperung» («Picture Act and Embodiment»), инициированной Х. Бредекампом и М. Кройсом, тело (Körper) становится одной из центральных тем разнообразных разработок участников. Каждый из исследователей группы откликается на реабилитацию телесного (а вместе с ним — чувственного, эмоционального и аффективного) как ключевую составляющую процесса познания и взаимодействия человека с миром, продолжая начинания современной когнитивной науки.

Преодолевая взгляд на тело как на пассивный, второстепенный носитель «разума», не участвующий в процессах рефлексии и концептуализации, Х. Бредекамп, М. Кройс, М. Лаушке, Б. Реки, М. Л. Катони и другие предлагают разные траектории раскрытия темы «воплощения» в искусстве и визуальной культуре: от переплетения тела и образа в bildakt’ах Бредекампа, артикуляции «воплощения» в символических формах Э. Кассирера и категориях Ч. Пирса до исследования Дж. М. Кеннеди о телесных схемах и производстве изображений незрячими людьми. В данной главе мы подробнее ознакомимся с тем, как аспект телесности проявляется в работах начинателей «Picture Act and Embodiment» — Бредекампа и Кройса.

Схематический bildakt Х. Бредекампа: тело как образ

Первые два вида bildakt’а из теории Бредекампа — схематический и субститутивный — наиболее показательно выражают аспект телесности в контексте визуальности. Первый вид bildakt’а раскрывает отношения тела и образа через понятие схемы (schema, schemata). Важно, что у Бредекампа «схема» восходит к платоновскому значению: схема есть выражение, передача, «воплощение» некого образа посредством узнаваемых и стереотипных движений/положений тела. «В „Кратиле“ Сократ наблюдает, как тело становится образом, например, при поднятии руки, чтобы передать что-то возвышенное или невесомое… Соответствующие жесты и движения позволяют схемам проявится, служа ориентиром для других». [1, p. 22]

Пьетро Антонио Новелли. Позы Леди Эммы Гамильтон. 1870-е

Это же значение схемы использовал Барт во «Фрагментах речи влюбленного»: «…это должно пониматься не в риторическом смысле, но скорее в смысле гимнастическом или хореографическом. Короче, в греческом смысле: σχημα это не схема, а нечто существенно более живое: жест тела, схваченного в действии, а не наблюдаемого в покое: таковы тела атлетов, ораторов, статуй то, что в напряженном теле можно обездвижить. Таков же и влюбленный во власти своих фигур: он мечется в некоем полубезумном спорте, он растрачивает себя, как атлет; он разглагольствует, как оратор: он захвачен, зачарован своей ролью, как статуя». [2, c. 13]

В этом значении «схема» становится не обозначением абстрактной последовательности или совокупности, но выявлением конкретных отношений между телом и образом, телом и смыслом: «…возвращение значения схемы как телесной основы познания и поведения, это и есть определение схематического действия образа». [1, p. 22] В качестве одного из самых ярких и очевидных примеров схематического bildakt’a Бредекамп приводит т. н. «живые картины» (tableaux vivants): как «классические» варианты, так и их вариации в рамках современного искусства.

Например, Бредекамп упоминает зарисовки Пьетро Антонио Новелли 1870-х годов с позирующей леди Эммой Гамильтон. Созданные одновременно с обнаруженными фресками Помпеи, «позы» Гамильтон вторили античным скульптурами и росписям. Для Иоганна Гете эти tableaux vivants обладали более яркой и сильной визуализацией античной образности, чем современные произведения искусства [1, p. 87]; потерянная и «желанная» античность нашла свое воплощение в пульсирующей плоти на расстоянии вытянутой руки.

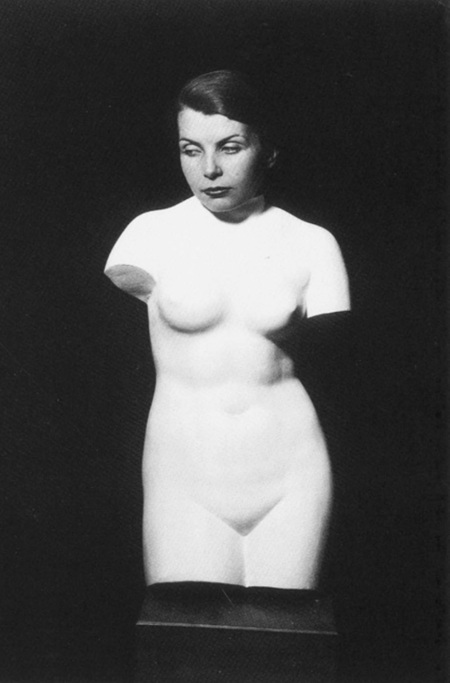

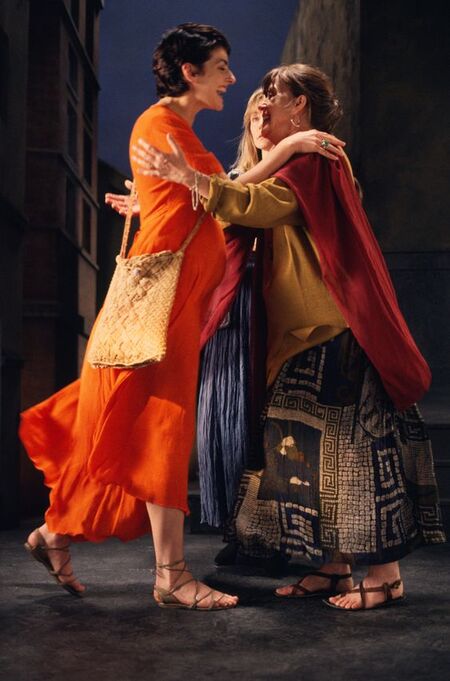

Ман Рей. Без названия. 1933; Билл Виолла. Встреча. 1995

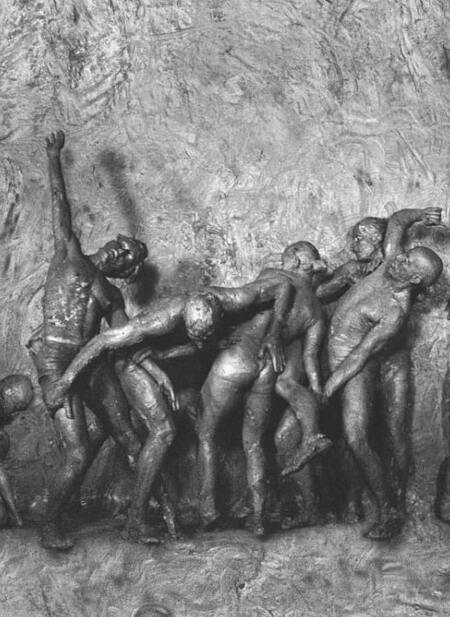

Особое место tableaux vivants занимают также в XX веке, когда усилилось желание преодолеть дистанцию между телом и образом. Так, в работе Ман Рея утраченные части античной статуи замещаются, восстанавливаются посредством живого тела модели. Элеонора Антин, запечатлев тело подобное искусной статуе и размыв грань между живым/мертвым, «превращает принцип tableaux vivants в вечную головоломку для зрителя» [1, p. 87]. В инсталляции Билла Виолы стремящаяся к неподвижности «картина» создает «трансгрессию жизни в искусство». В фрагменте оперы «Medeamaterial» Паскаля Дюсапена с хореографией Саши Вальц «мертвая» глина обретает пульсацию человеческого тела: «из неподвижности обволакивающего слоя грязи может возникнуть новая жизнь, которая и будет символом действия образа» [1, p. 92].

Саша Вальц. Фрагмент оперы «Medeamaterial» Паскаля Дюсапена. 1991

Бредекамп отмечает: «… кажущиеся застывшими и в том же время крайне живыми tableaux vivants находятся на первом месте среди тех образов, которые посредством живых тел утверждают формальные и операциональные принципы схематического bildakt’a, вытекающих из платоновского понимания схемы: живые тела, обездвиженные чтобы напомнить произведения искусств, и, таким образом, становящиеся образцами в умах зрителей». Различные tableaux vivants представляют собой вариации преодоления дистанции между артефактом, произведением искусства и человеческим телом благодаря телу как носителю образа. Их сила заключена в способности дать зрителю возможность «найти» в них визуального двойника» [1, p. 94].

Интересно, что момент о двойнике Бредекампа может быть трактован двояко: образ «вторит» нашему физическому телу, также — самих себя мы можем увидеть как образ, который мы создаем или всегда «носим» на себе. Телесная «идентификация» зрителя октрывает дополнительные пути взаимодействия с визуальным артефактом, дополняя концептуальное и эмоциональное содержание. Проявление «двойника» также связано со способностью к эмпатии: так, Бредекамп упоминает зеркальные нейроны, отвечающие за способность «примерять» опыт наблюдаемого другого на себя.

Элеонора Антин. Студия художника в последний день Помпеи. 2001

Другими примерами схематического bildakt’а также служат различные механизмы и автоматоны, где неорганическая материя движется и действует, уподобляясь человеческому телу и размывая границы живого и неживого. Эротизированные образы, побуждающие зрителя к их восприятию в качестве живых, страстно желанных, как, например, в истории о Пигмалионе. «Лиминальные» тела и гибридные формы, т. н. «кентавры» где человеческое и нечеловеческое становится единым целым: от преклонения футуризма перед силой машины до работ биоарта, где «основой» образа становится живая материя.

Илья Федотов-Федоров. Фрагмент «Человек разумный одинокий». 2014 Сандро Боттичелли. Паллада и Кентавр. 1483

Субститутивный bildakt Х. Бредекампа: образ как тело

Схематический bildakt, в рамках которого тело оказывается образом, а образ «стремится» к подобию тела, закладывает основу для другого действия образа — субститутивного. Субститутивный bildakt относится к случаям, когда образ оказывается субститутом или «заменой» тела (физического и «метафорического»), несет на себе след тела и замещает отсутствующее. Важно, что образ в рамках субститутивного bildakt’а оказывается не просто реалистичной имитацией или иллюстрацией тела/субъекта, но в некотором роде несет на себе его «отпечаток», материальный и/или символический след. Ярким примером, отрывающим галерею образов-субститутов оказывается нерукотворный лик Христа (vera icon), например, Плат Святой Вероники. Как и tableaux vivants, так и vera icon являются порождением/воплощением тела; однако, если действие «живых картин» ограничено во времени (тело, изображающее образ не может быть бесконечно неподвижным), то сила vera icon надолго «сохраняет живое тело как часть собственной материальной субстанции» [1, p. 142].

Ханс Мемлинг. Святая Вероника. Около 1470; Маттиа Претти. Святая Вероника. 1655 — 1660

Образ-субститут продолжает силу влияния и действия изображенного или замещенного: «потенция, присущая оригиналу, могла быть сохранена в образе, возникшем в результате прямого отпечатка». [1, p. 142] Эта преемственность витальности, качеств и свойств «оригинала» порождает многочисленные случаи и контексты, где образ воспринимается как живой: как благословение и помощь или угроза и опасность, как действующее лицо, утверждающее власть, или претерпевающее «телесные» наказания.

В качестве примеров субститутивного bildakt’а Бредекамп в своей работе описывает натуральные принты растений для ботанических альбомов; отпечатки пальцев как безусловную юридическую идентификацию; фотографию как «отпечаток» человеческого тела на светочувствительной поверхности; изображения должников в позорных и уничижающих ситуациях как рычаг давления; символы власти, утверждающие вездесущее присутствие суверенна; научные и медицинские изображения, дающие доступ к «невидимому» в обычном восприятии и многое другое.

Разрушенные статуи в Бернском и Мюнстерском соборах.

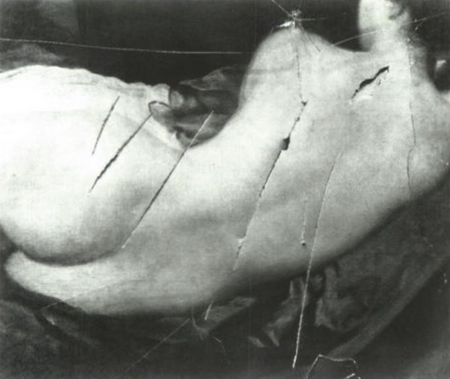

Особенно ярким примером субститутивного bildakt’а оказываются различные ситуации иконоклазма, не являющиеся пережитком прошлого (например, в далеких религиозных войнах), но продолжающимся в современности феноменом. На пути истории можно вспомнить множество разнообразных случаев иконоборчества: от византийского иконоборчества IX века до уничтожении символом царской власти после Революции 1917 года, разрушения бамианских статуй Будды талибами или демонтажа советских памятников в бывших республиках. И в настоящее время образы нещадно уничтожаются: их взрывают, рвут на части, режут, топчут ногами и сжигают, как если бы они были реальными виновниками всех бед, живыми демонами «войны образов», способными околдовывать, проклинать и разрушать. Иконоклазм может быть актом освобождения и критики господствующей идеологии: так, в 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон изрубила картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом», выступая против объективизации женщин. Также иконоклазм может быть актом чистого насилия, как в случае уничтожения башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году.

Разрезанная картина Диего Веласкеса и разрушенный памятник Александру III

Так, в рамках схематического и субститутивного bildakt’ов образы переплетаются с живым телом: «инкорпорируются» в последнее, используя его в качестве материала/медиума; уподобляются телесному, утверждая собственную способность к сенсомоторным действиям, собственную витальность. Тело воплощает образ, образ становится телом — размытие порой тонкой грани между двумя полюсами преодолевает строгое деление на активного автора/реципиента и пассивную материю. Говоря на «языке» человеческого тела, образы восхищают, пугают, одурманивают, действуя не только зрительно, но телесно-аффективно.

Телесные схемы и символические формы у М. Кройса

В проекте Кройса исследование телесности и воплощения, как кажется, мотивировано не только интересом к сложности переплетений телесного и образного, рассмотренных Бредекампом, но также стремлением к реабилитации телесного, чувственного как основы производства значения. В своих разработках он обращается к трудам Аби Варбурга, Эдварда Винда, Эрнста Кассирера, Чарльза Пирса, к биосемиотике Йэкслюля, энактивизму Варелы, Томпсона и Рош и других. В данной работе мы лишь обозначим, создадим карту идей и насыщенных теоретических разработок Кройса (к сожалению, незаконченных): от выделения концепта «воплощения» в философии Э. Кассирера и Ч. Пирса до рассуждений о синестетическом восприятия визуального.

Кратко обозначим одно из направлений исследований Кройса: в своих разработках он обращается к философии символическим форм Эрнста Кассирера, утверждая, что проблематика философии воплощения еще раньше реализовалась в теоретических разработках Кассирера. Философ рассуждал о процессе символизации как об основе сознания, «реабилитируя» мифологическое мышление. Основой естественной символизации, на которой основывает искусственная символизация становится тело человека или — отношения тела и души.

Взгляд на тело как на основу производства значения в работах Кройса продолжается в исследовании того, как телесный аспект является частью создания и восприятия визуальных образов. В частности, он обращается к концептам «схема тела» исследователя Х. Хэда и «образные схемы» когнитивных лингвистов М. Джонсона и Дж. Лакоффа. Так, «схема тела» есть внутренняя бессознательная конфигурация тела, его реакций, движений и положений, являющаяся основой автоматических телесный действий. Например, чтобы дотянутся рукой до отдаленного от нас предмета, нам не обязательно знать точное расстояние между нами: мы, ощущая размер собственной руки, бессознательно понимаем, движение какой интенсивности нам надо совершить.

«Образные схемы» есть общие когнитивные структуры, основанные на телесном опыте или базовых формах сенсомоторной активности: например, схема вместилища, схема части-целого и схема связи, центра-периферии и источника-пути-цели. Так, схема вместилища задает границы, понимание внутреннего и внешнего, создает разграничение между внутри и снаружи. Марк Джонсон и Джордж Лаклофф вместе прокламировали подход к познанию (концепция когнитивной метафоры), в рамках которого когнитивные структуры возникают из природы телесного и социального опыта, а также из нашей способности проецировать эти телесные структуры на концептуальные абстрактные элементы через метафоры.

Кройс настаивает, что наше восприятие визуальных образов не может быть сведено только к оптическому опыту или эмоциональному переживанию, как оторванному от телу «выражения». Наша телесная схема является постоянной основой нашего взаимодействия с окружающей средой и ее артефактами, в том числе — визуальными. Например, мы смотрим на подвешенную на стене неподвижную станковую картину в пространстве музея. Наше восприятие помимо прочего будет обусловлено ритмом и состоянием нашего тела, двигающимся в выставочном пространстве: мы можем быстро пробежать мимо или надолго остановится напротив картины «как вкопанные». Мы откликаемся на воспринимаемую картинку порой едва заметными телесными реакциями — мы приближаемся, чтобы разглядеть детали, отдаляемся, чтобы поймать общий вид, сходим слева направо, ища разные ракурсы.

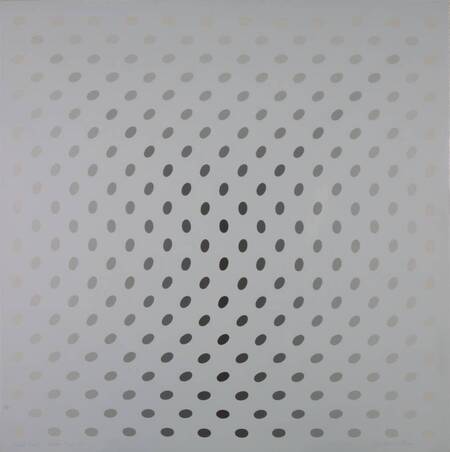

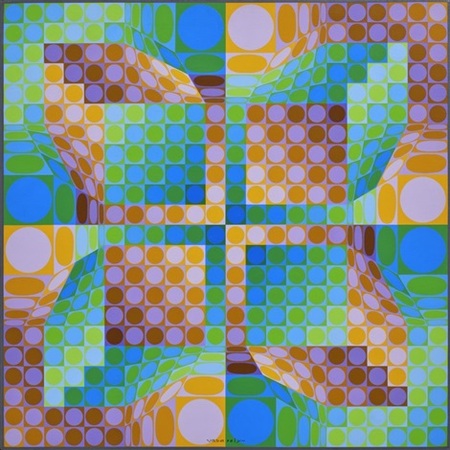

Бриджит Райли. Без названия. 1968; Виктор Вазарели. Kellem. 1990

В качестве примера можем вспомнить оп-арт. Он не просто не ограничивается манипуляцией зрительного впечатления, создавая «движущуюся» картинку, но и «становится» оп-артом, обретает свою «стилистическую» специфику именно за счет телесной реакций зрителя: трансформация объекта в искусство оп-арта происходит по мере движения тела реципиента в пространстве (например, вдоль работы); эта трансформация индивидуальная, зависит от сенсомоторной активности каждого отдельного зрителя, его скорости и ритма движения. Иллюзорность движения геометрических композиций создает гаптическое ощущение; рефлексия восприятия теперь складывается не только из ретинального изображения, но и телесной реакции (обман зрения и раздражение глаза, головокружение).

Барнетт Ньюман. Cathedra. 1951

Картины также способны незаметно влиять на положение и движения нашего тела: например, побуждать отойти подальше, как в случае с импрессионизмом. С такой бессознательной телесной реакцией работал художник Барнетт Ньюман. На своей выставке 1951 года в Betty Parsons Gallery Ньюман оставил записки в зрительном зале, предостерегая зрителя не отходить от работ слишком далеко. Отметим, что многие из работ Ньюмана представляют собой масштабные монохромные полотна, с характерными для работ художника «молниями» (линиями, «рассекающими» гомогенные цветовые пространства); сам масштаб этих работ побуждает зрителя воспринимать их на значительной дистанции, чтобы их легче было охватить взглядом.

Не менее важную роль в восприятии образа, например, картины играет телесная идентификация, также рассмотрено Бредекампом с упоминанием зеркальных нейронов. Кройс отмечает работу Караваджо «Неверие святого Фомы», будто намерено выбирая работу с «экстенсивной» телесностью: реалистичность, подчеркнутая материальность изображенных тел позволяет воспринимать работу не только через идентификацию сюжета и рассуждение о его символизме, но позволяет зрителю стать участником эмпатийного взаимодействия на телесно-аффективном уровне. Кройс также пишет, что телесная идентификация возможна не только в случаях натуроподобных изображений, но в и случае абстрактных работ. Последние содержат пространственную организацию и внутреннюю динамику, доступные к распознанию «образные схемы»; сам медиум задает определенное телесное впечатление — большая вертикализированная картина, маленькая скульптура, пастозные мазки краски, сохраняющие ритм руки художника или гладкая поверхность керамики.

Караваджо. Неверие Святого Фомы. 1600-1602

Важно, что эмоциональный отклик на работу тоже является частью телесной реакции. В этом контексте Кройс упоминает рассуждения прагматика Уильяма Джеймса, который описывает эмоции как часть телесных процессов. Эмоциональный, аффективный и телесный отклик на визуальный образ при этом оказывается мультисенсорным переживанием: задействуется тело не только как, например, сокращение мышц, но и как включающее в себя работу всех органов чувств. Например, «Неверие Святого Фомы» активирует осязание, как и пастозные мазки абстрактной картины; сам цвет может ощущаться как теплый или холодный, подобный теплоте дерева или прохладе воды.

Можно вспомнить представителя советского нонкоформизма Юрия Злотникова, создавшего собственную систему организации художественной формы под названием «сигнальная система»; в рамках абстракции художник стремился «организовать» наши моторные реакции, воплощая в своих работах собственные тактильные ощущения: «Берем лист и наносим фон, который изображает несущую ассоциацию древесной поверхности. Вспоминаем наше тактильное ощущение при ощупывании коры дерева. Она несколько тепловатая, тупая. <…> Добавляем серые прямоугольники, которые как бы напоминают металлические пластинки. Динамическое ощущение при ощупывании металла другое, чем от дерева. Если первое тупое, теплое, то второе — звонкое и холодное».

Юрий Злотников. Фрагмент экспозиции «Юрий Злотников. Сигнальная система», 2024

Другие участники проекта продолжают интерес Бредекампа и Кройса к телесному. Например, сборник «Bodies in Action and Symbolic Forms» [5], содержит разнообразные микро- и макро-сюжеты, работающие с темой воплощения, наследуя разработкам Кройса уже после его смерти. Например, исследовательница Мария Луиза Катони исследует изображение и «воплощение» боли в вазописи; Джон М. Кеннеди анализирует способность слепых создавать изображения, показывая фундаментальность телесность схем; Петер Герденфорс рассуждает о взаимосвязи между телом, действием и образно-активными речевыми актами.

Отлик участников «Picture Act and Embodiment» на разработки современной когнитивной науки, реабилитирующие телесность как основу познания, позволяет рассмотреть тело не как пассивный носитель, но как неотъемлемую часть восприятия и встречи с визуальным. Телесноориентированный подход Бредекампа и Кройса артикулирует телесность как часто ускользающую, будто «незаметную» в актах взаимодействия с образами, но всегда присутствующую даже там, где, как нам кажется, она задействуется в меньшей степени, чем, например, непосредственно зрение. Это позволяет приблизиться к исследованию образов не только через их «пропозициональное» содержание, (например, выраженное в экспертных текстах представителей арт-мира в случае искусства), но и через попытку реконструкции, «схватывания» качеств мультисенсорного присутствия реципиента, детерминированное вариативной спецификой телесности зрителей.

Bredekamp H. (2018) Image Acts. A Systematic Approach to Visual Agency. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Барт Р. (1999) Фрагменты речь влюбленного. М: Ad Marginem.

Krois J. M. (2011) Bildkörper und Körperschema. Berlin: Akademie Verlag

Bodies in Action and Symbolic Forms (2012) ed. Bredekamp H., Lauschke M., Arteaga A. Berlin: Akademie Verlag GmbH.

Пьетро Антонио Новелли. Позы Леди Эммы Гамильтон. 1870-е Источник: https://artvee.com/dl/the-attitudes-of-lady-hamilton/

Ман Рей. Без названия. 1933 Источник: Bredekamp H. (2018) Image Acts. A Systematic Approach to Visual Agency. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Билл Виолла. Встреча. 1995 Источник: Bredekamp H. (2018) Image Acts. A Systematic Approach to Visual Agency. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Саша Вальц. Фрагмент оперы «Medeamaterial» Паскаля Дюсапена. 1991 Источник: Bredekamp H. (2018) Image Acts. A Systematic Approach to Visual Agency. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Элеонора Антин. Студия художника в последний день Помпеи. 2001. Источник: https://art21.org/read/eleanor-antin-the-last-days-of-pompeii/

Илья Федотов-Федоров. Фрагмент «Человек разумный одинокий». 2014 Источник: https://a-a-ah.ru/event-ilya-fedotov-fedorov-chelovek-razumnyiy-in-moscow

Сандро Боттичелли. Паллада и Кентавр. 1483 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Паллада_и_Кентавр_(картина_Боттичелли)

Ханс Мемлинг. Святая Вероника. Около 1470 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Святая_Вероника

Маттиа Претти. Святая Вероника. 1655 — 1660 Источник: http://www.artita.ru/view-preti-25

Разрушенные статуи в Бернском и Мюнстерском соборах Источник: Bredekamp H. (2018) Image Acts. A Systematic Approach to Visual Agency. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Разрезанная картина Диего Веласкеса Источник: https://www.pravilamag.ru/hero/247463-ubiyca-meri-britanskaya-sufrazhistka-borolas-za-prava-zhenshchin-9-raz-golodala-v-tyurme-izrubila-kartinu-velaskesa-i-stala-fashistkoy/

разрушенный памятник Александру III Источник: https://diletant.media/articles/38971657/

Виктор Вазарели. Kellem. 1990 Источник: https://www.artnet.com/artists/victor-vasarely/kellem-1987-1990-d5JqyuoSEstwihjrjMb5lA2

Бриджит Райли. Без названия. 1968 Источник: https://www.tate.org.uk/art/artworks/riley-untitled-nineteen-greys-c-p07111

Барнетт Ньюман. Cathedra. 1951 Источник: https://www.museum.nl/en/stedelijk-museum-amsterdam/showpiece/newman-cathedra

Караваджо. Неверие Святого Фомы. 1600-1602 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Неверие_апостола_Фомы_(Караваджо)

Юрий Злотников. Фрагмент экспозиции «Юрий Злотников. Сигнальная система», 2024 Источник: https://delartemagazine.com/art/yurij-zlotnikov-i-ego-partitura-dushi.html