Мистерия советского труда

Труд — новое священнодействие

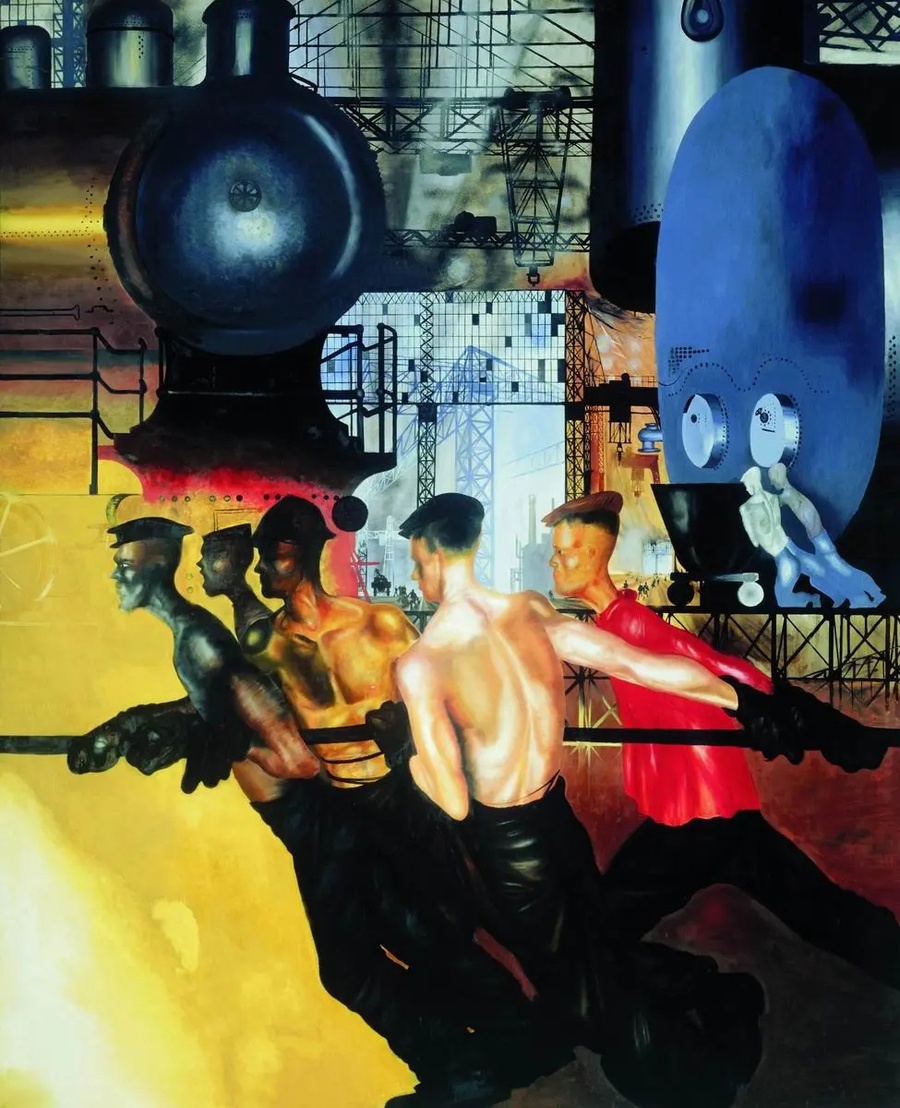

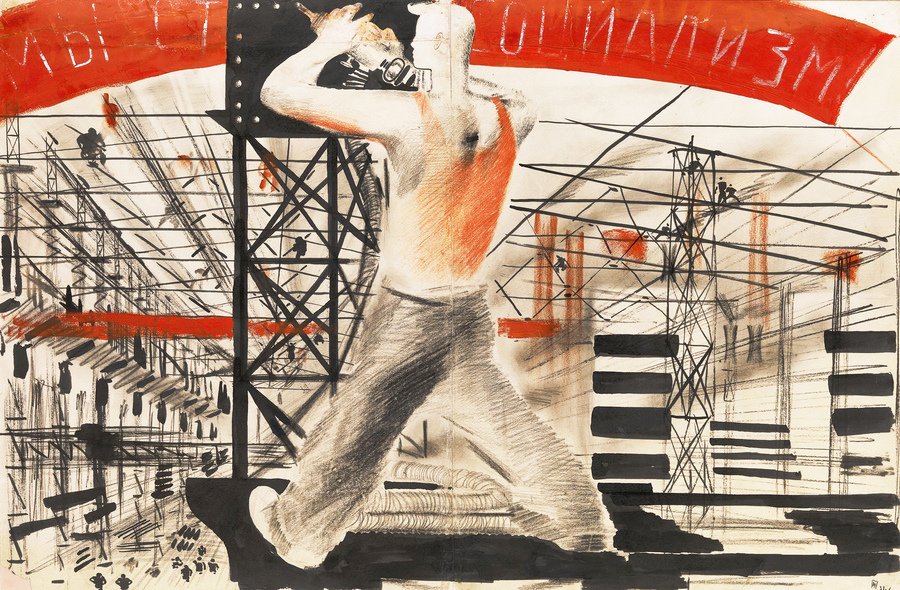

Ю. Пименов. «Мы строим социализм» (1931, частное собрание)

Пожалуй, самой главной темой советского искусства становится труд. Трудовой процесс воспринимается как важная социальная практика, которая не только приносит практическую пользу, но и способствует формированию нового советского человека и общества.

Мы жизнь построим по иному, И вот наш лозунг боевой: Вся власть — народу трудовому, А дармоедов всех — долой!

«Интернационал»

А. Самохвалов «Ремонт паровоза» (1931, Русский музей); «Щебенщики» (1926, Русский музей)

В условиях диктатуры пролетариата труд, по сути, заменяет собой религию. Он даёт рабочему хлеб насущный и заодно смысл существования: трудовому классу нужно построить новое царство божие на земле — коммунизм, где все будут равны, и всем воздастся.

К. Маркс писал: «На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени:

«Каждый по способностям, каждому — по потребностям»!

К. Маркс [1]

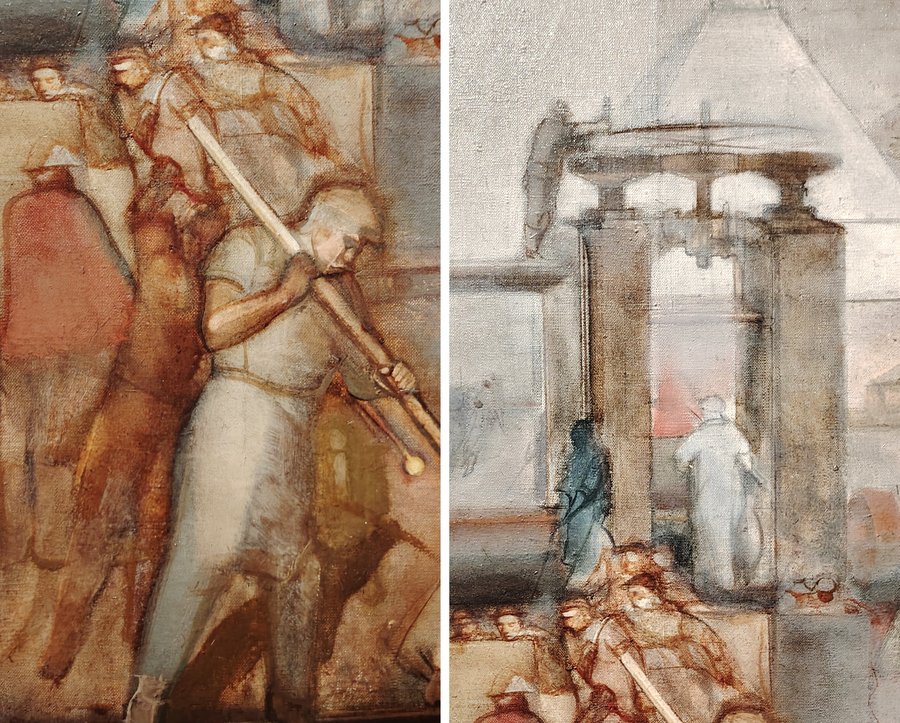

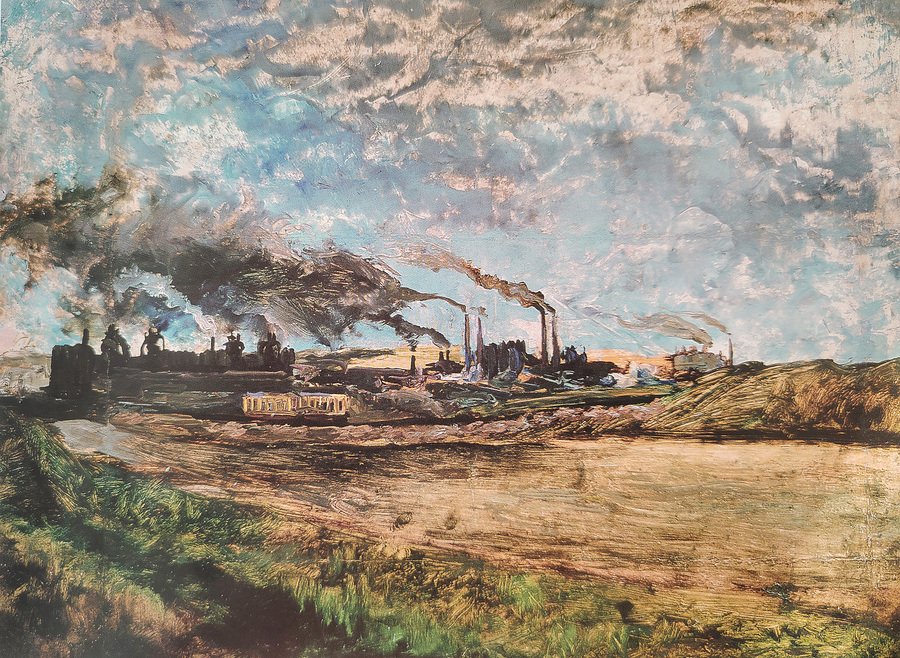

А. Лабас. Уральский металлургический завод. (1925. Екатеринбургский музей изобразительных искусств)

Искусство поставангарда тонко чувствует роль труда в жизни советского общества. На картинах художников этого поколения сцены трудовой жизни выглядят настоящими мистериями, демиургическим действом, в недрах которого рождается новый мир.

А. Дейнека. «Текстильщицы» (1927, Русский музей); Ю. Пименов. «Даёшь тяжелую индустрию!» (1927, ГТГ)

В отличии от картин соцреализма, где визуальный образ труда стал лишь плоским образцом для миметического подражания, в работах художников поставангарда есть искренняя вера в преображающую силу трудового процесса. Но вера эта не слепа: она не приукрашивает действительность.

Человек трудящийся в оптике искусства поставангарда монументален и прекрасен, он творец сущего, но его труд тяжел и сложен — новая страна рождалась ценой нечеловеческих усилий.

А. Лабас. Уральский металлургический завод (фрагменты) (1925, Екатеринбургский музей изобразительных искусств)

Паломничество к новым святыням

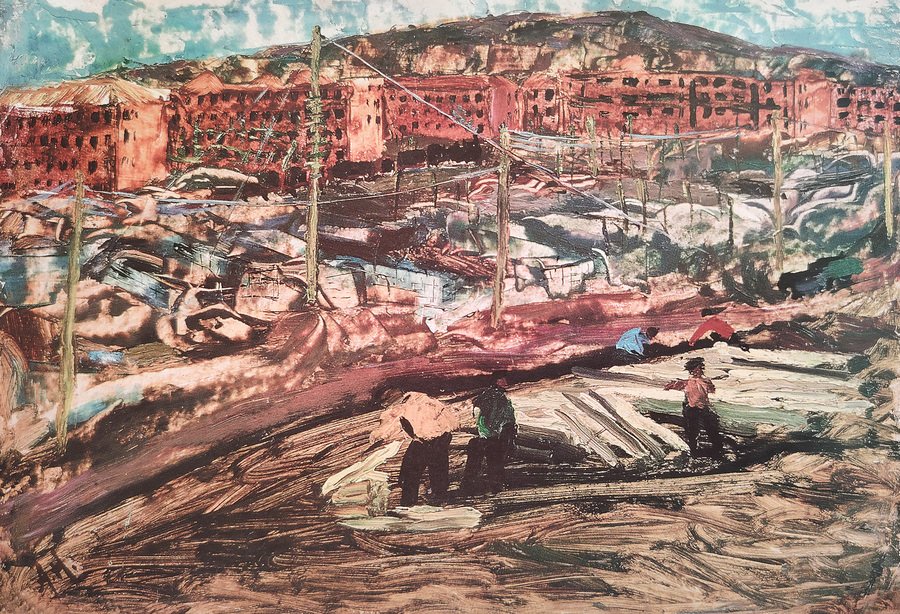

Построение коммунизма предполагало создание развитой тяжелой промышленности. Курс на индустриализацию СССР был обозначен на XIV съезде ВКП (б) 18 декабря 1925 года и с началом первой пятилетки начал осуществляться.

Форсированное строительство промышленных предприятий и городов стало характерной приметой времени. Большие стройки привлекали внимание общественности и партийного руководства, в конце 1920-х туда начали отправлять художников в творческие командировки, чтобы запечатлеть трудовой подвиг народа.

Строительство ДнепроГЭСа. (неизвестный автор, 1931 год); Магнитогорский «гигант» и строитель (неизвестный автор, 1930-е)

В. Пакулин «Литье стали» (1929-1932, Русский музей); «Турбокорпус завода „Электросила“ (1931-1932, Русский музей)

Художников, писателей, корреспондентов и других представителей творческой интеллигенции отправляли на строительство крупных промышленных объектов, в колхозы, в отдаленные районы лесо- или рыбозаготовки. Предполагалось, что пролетарское искусство должно расти корнями из пролетарской же среды, и дело не обязательно в происхождении (хотя, многие считали, что именно в нём) — но нужно непременно проникнуться правильным духом созидающего труда.

Эти поездки стали своеобразным паломничеством к местам силы и подвига трудового народа.

А. Накаряков Из серии «Магнитострой» (1931)

Для многих художников это стало отличной возможностью увидеть новые места и людей, познакомиться с бескрайними просторами родной страны. Например, Климент Редько несколько раз ездил на Крайний Север, он так вспоминает одну из поездок:

«Выйдя на палубу парохода, миновавшего Иоконгу и „Святой нос“, я взобрался на верхнюю рубку и был поражен — прикован глазами: северное сияние двигалось, как поверхность полей ржи, и текло и струилось по небу небесными светящимися реками». [3]

«Ум не в состоянии всесторонне обнять неведомую мощь Арктики. Укачанный, я все еще в силах качаться в пространствах природы. Не хочу рассуждать дальше — я люблю тебя Вселенная! И мне этого больше чем достаточно»

К. Редько. 1925 год [2]

К. Редько «Мурман» (1925, Русский музей); «Полуночное солнце» (1925, Русский музей); «Поморы „шкерят“ треску» (1925, частное собрание)

В командировки художников отправляли от журналов и газет для подготовки иллюстраций к репортажам (фотографии показывали «как есть», а было необходимо представить и версию «как должно быть»), часто командировки организовывали оргкомитеты выставок для подготовки картин определенной тематики, также художников приглашали заводы и колхозы для создания портретов трудящихся. Всё это значительно расширяло социальный диапазон интересов художников поставангарда, возвращало к человеку, к его созидательной деятельности.

В. Пакулин «На току в колхозе. Молотьба» (1935, Русский музей)

Трудовые подвиги как подвижничество

В. Пакулин «Жница» (1926-1927, Русский музей); А. Пахомов «Жница» (1928, Русский музей)

Победа социалистической революции изменила отношение к труду. Если в XIX веке изображения рабочих и крестьян были скорее критикой социального неравенства, показывали тяжелый труд и несправедливость, то в советском искусстве меняется фокус восприятия человека трудящегося. Отныне, с точки зрения официальной идеологии, он — демиург нового мира, подвижник, современный святой, чья жизнь служит примером для подражания. Его изображения становятся новыми иконами: они украшают аллеи ударников, красные уголки, доски почета.

А. Монин «Аллея ударников» (1934)

Искусство поставагарда отражает эту поменявшуюся оптику, но не наигранной радостью и натянутыми улыбками, а монументальностью форм и основательностью движений.

А. Самохвалов Серия «Девушки Метростроя» (1934, Русский музей)

Монументальны и классически прекрасны «Девушки Метростроя» Александра Самохвалова. Это советские кариатиды, поддерживающие на своих совсем нехрупких плечах своды небес, а если учитывать их профессию — то, видимо, и своды тоннелей метро заодно.

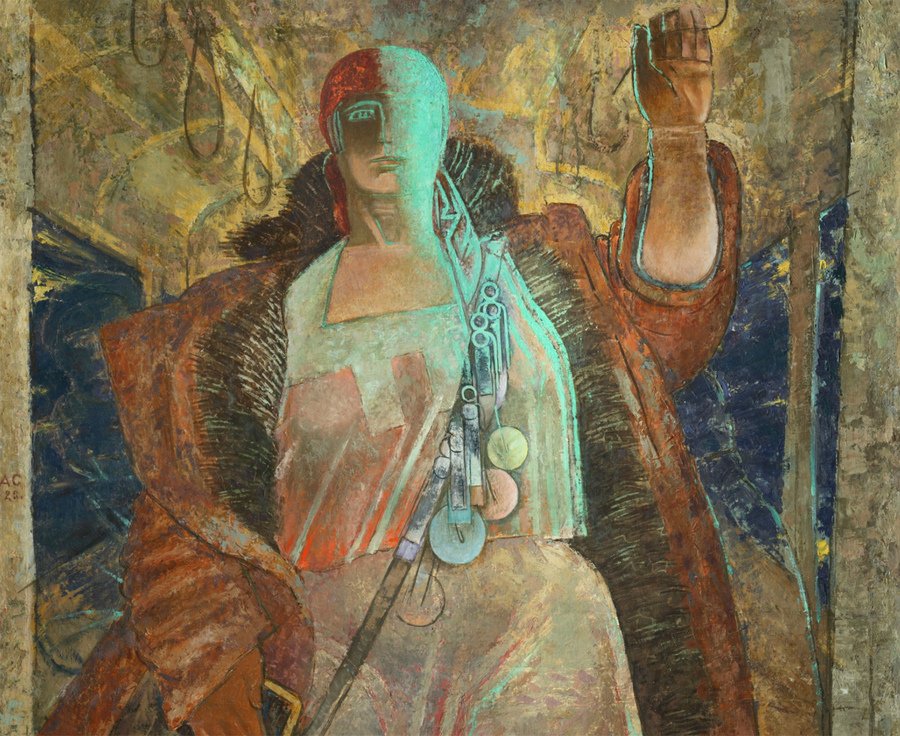

Ещё более монументальна «Кондукторша»: она не просто святая (хотя и буквально светится), она новая Богоматерь, современная Оранта, Нерушимая Стена, защищающая этот мир и управляющая его энергиями.

А. Самохвалов «Кондукторша» (1928, Русский музей)

«Если бы ей навстречу попалась Афина в своей колеснице, то удивлена была бы не кондукторша, а Афина. Так я думал тогда. Мне казалось все ясным. Пафос „Кондукторши“ остается пафосом той эпохи»

А. Самохвалов [3]

Культ Человека трудящегося поддерживали социалистические соревнования. Повышать эффективность трудового процесса материальным вознаграждением (хотя и это было), значило бы снизить его религиозно-мистический пафос. Мистерия труда нуждалась в иных стимулах. На помощь пришли ударники пятилеток и участники Стахановского движения. «Догоним и перегоним!» стало новым девизом рабочего класса.

Советские плакаты 1930-1940-х годов

М. Грановцева «Жатва» (1934, частная коллекция)

Труд как искусство

Пафос созидающей роли труда в некоторых идеологических построениях доходил до своего максимума, граничащего с абсурдом. Теоретики производственного искусства, например, считали станковые виды искусства пережитком буржуазной эпохи. По их мнению, новому пролетарскому государству нужны были только новые формы искусства: рожденные в процессе созидающего труда, приносящие практическую пользу.

Художников предлагали отправлять на производство: заниматься дизайном, оформлять общественные пространства монументальными изображениями, прославляющими пролетарский трудовой подвиг, создавать произведения в новых медиа, рассчитанных на массы — кино, уличные шествия, массовые мероприятия. Отдельные авторы заходили ещё дальше:

«… радикальное крыло теоретиков и практиков стремилось уничтожить все институционализированные формы искусства, заменив их мобильными жанрами, легко встраивающимися в ритм взаимодействия машины и человека. Отменялся и досуг как категория жизнедеятельности: в тождестве труда и производства, по мнению производственников, нет отчуждения, а следовательно, и усталости».

В. Дьяконов [4]

При этом даже формы монументального искусства воспринимались как коллективное действие и создавались так называемым бригадным методом, когда понятие индивидуального автора стиралось задолго до бартовской «смерти автора».

Такая форма творческого процесса практиковалась, например, участниками ОМАХР (молодежного крыла АХРР), состоявшего в большинстве своём из выпускников ВХУТЕМАСа (с 1927 года — ВХУТЕИНа). Работая бригадой, художники создавали росписи, синтетически соединяя в своих работах (к сожалению, не сохранившихся) самые различные истоки: античность, древнерусские фрески, символизм их учителей Павла Кузнецова и Николая Чернышова, влияние мексиканских монументалистов. Д. Ривера приезжал в СССР в 1928 году прочитать доклад про монументальную живопись на конференцию «Искусство в СССР и задачи художников», организованную группой «Октябрь».

Бригада ВХУТЕИНа. Росписи клуба дивизии ОСНАЗ ОГПУ им. Дзержинского (1928 год)

Такой радикальный подход не был поддержан партией — для Культурной революции Сталина был необходим несколько иной подход к творчеству: его в итоге воплотил соцреализм.

Труд как процесс

Отдельно стоит упомянуть научное изучение трудовых процессов. В СССР данным вопросом занимался Алексей Гастев и его Центральный институт труда, где разрабатывалась концепция научной организации труда (НОТ).

Сотрудники института проводили циклографию (серийная съёмка движений рабочего с прикрепленными световыми элементами), изучали траектории движений и выявляли наиболее оптимальные. Далее выпускались материалы, на основе которых проводилось ускоренное обучение будущих рабочих для заводов и фабрик.

Съёмка циклографии. Реклама услуг ЦИТ по обучению трудовых кадров

Подобный подход создавал плодотворную почву для изображения труда и движения в живописи и графике. Художники поставангарда искали пути отражения реальности в её движении, диалектическом развитии, как того требовал марксистский подход. Они стремились создавать динамичный, развернутый образ в том числе при помощи серийных изображений, иногда прямо в одном произведении.

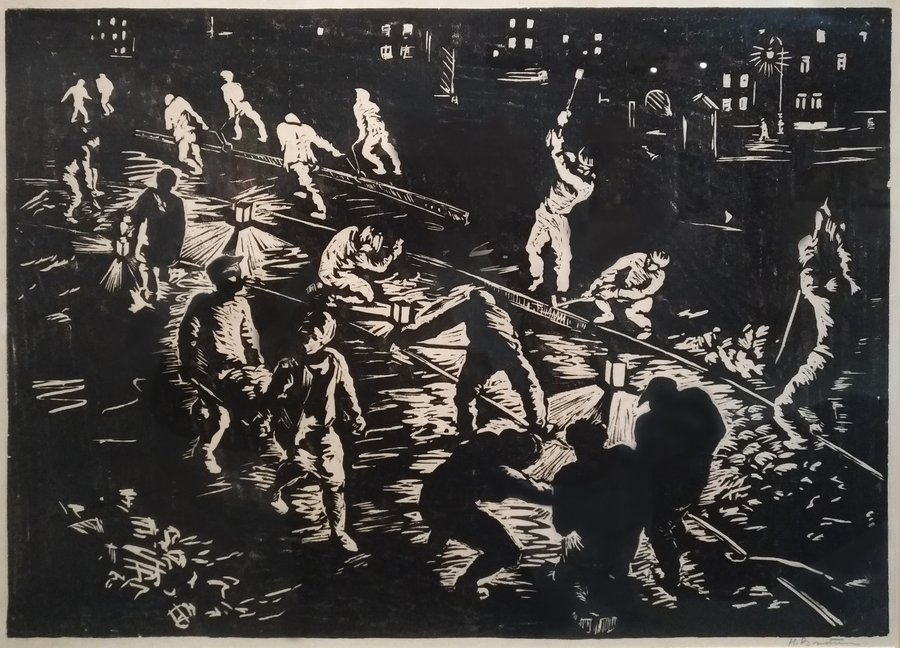

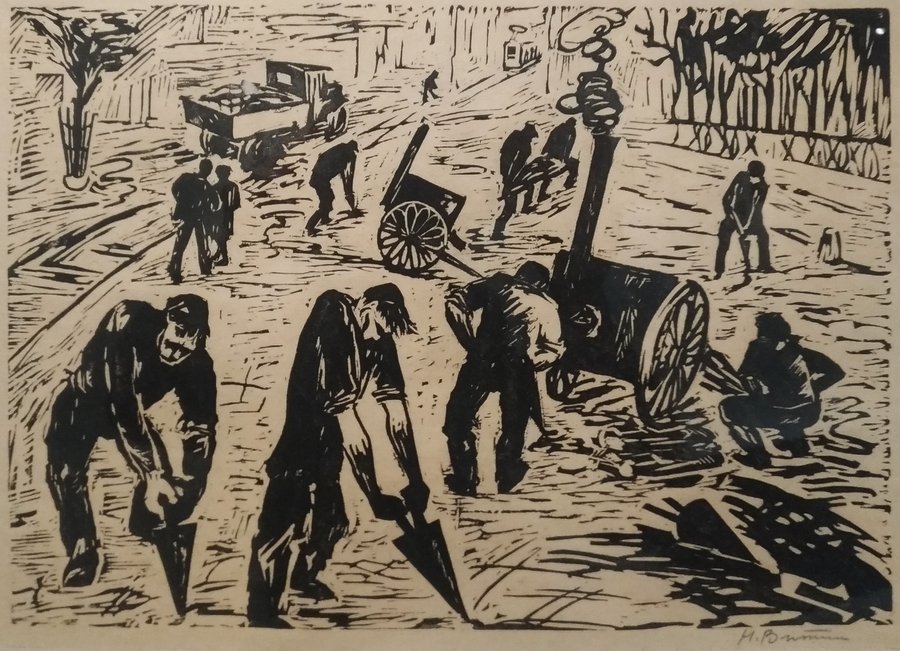

К примеру, графика Н. Витинга, посвященная теме труда, будто фиксирует стадии рабочего процесса, симультанность движения рабочих, следуя, с одной стороны, более ранним практикам футуристов, а с другой — циклограммам ЦИТа.

Н. Витинг. Серия «Труд и жизнь»: «Укладка брусчатки», «Ремонт трамвайных путей». (1930, музей «Новый Иерусалим»).

К. Маркс. Критика Готской программы (1875 год) https://www.marxists.org/russkij/marx/1875/gotha.htm (дата обращения 22.03.2025)

В. Костин Климент Редько. Дневники. Воспоминания. Статьи / М.: Советский художник, 1974. С. 71

А. Самохвалов. Режим доступа: электронный ресурс: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_9186/index.php (дата обращения 22.03.2025)

В. Дьяконов. Рама и ритм: искусство и индустрия до и после оттепели / Искусство № 2 (593) / 2015 С. 56-69 Режим доступа: электронный ресурс: https://iskusstvo-info.ru/rama-i-ritm-iskusstvo-i-industriya-do-i-posle-ottepeli/ (дата обращения: 22.03.2025)

Обложка: Н. Витинг «На заводе „Серп и молот“». 1927 г. (холст, масло, 73×58 см). Место хранения: музей «Новый Иерусалим», фото автора

https://i.pinimg.com/originals/d1/eb/81/d1eb8194a172619486a858c6f18114d4.jpg (дата обращения 22.03.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb_988/index.php (дата обращения 22.03.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh-9441/index.php (дата обращения 22.03.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh-8603/index.php (дата обращения 22.03.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-985/index.php (дата обращения 22.03.2025)

https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post439244353/ (дата обращения 22.03.2025)

https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1917-1937/?author_ids=2163&query=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=6&page_size=10&index=10&paginate_page=5 (дата обращения 22.03.2025)

https://papik.pro/grafic/plakat/10297-stahanovskoe-dvizhenie-plakaty-49-foto.html (дата обращения 23.03.2025)

https://habr.com/ru/articles/180251/ (дата обращения 23.03.2025)

Ройтенберг, Ольга Осиповна. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… : из истории худож. жизни, 1925-1935: [книга-альбом: монография] / Ольга Ройтенберг. — Москва: Галарт, 2004