Кто мы? Откуда? Куда мы идём?

Кто мы?

Чтобы немного лучше понять искусство художников поставангарда, давайте посмотрим, как они сами воспринимали себя и своё творчество:

«Мы молодые художники, мы ещё ничего не создали, но ту истинность, должную сложиться из чего-то в реальную форму, почти неизвестную нам, мы остро и всесторонне чувствуем, освещаем разумом».

К. Редько [1]

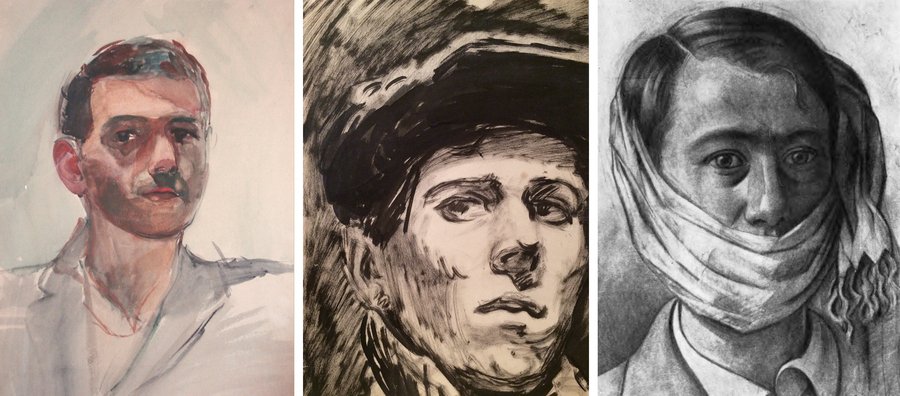

Автопортреты: А. Лабас (1900–1983, 1927, частное собрание); Н. Витинг (1910 — 1991, 1930-е, частное собрание); К. Редько (1897–1956, «Болят зубы», 1922, частное собрание)

«У человека может быть много профессий, но вероисповедание — одно. Моя вера — искусство. Искусство — это любовь, а любовь не может быть профессией».

Н. Витинг [2]

Автопортреты: А. Самохвалов (1894-1971, 1928, Русский музей); А. Поманский (1906–1967, 1924, музей «Новый Иерусалим»); А. Голованов (1899–1930, 1928, ГТГ)

«Наше время открыло гигантские перспективы видения нового. И это новое мы, художники, впитываем в себя и, претворив в образы его в своей душе, в глубинах своего творческого интеллекта, отдаём его своему народу в наших произведениях, способных на века сохранить образы людей и времени, когда эти люди отдавали себя созданию этого нового».

А. Самохвалов [3]

Кто-то ставил себе глобальные задачи, кто-то вслушивался в окружающую действительность и пытался нащупать её центральный нерв, кто-то старался не усложнять и писал просто потому, что настоящий художник не может не писать. Но у всех это было очень искреннее и живое искусство, созданное в «просвете бытия» между Сциллой пафоса непрерывного обновления авангарда и Харибдой положительной суггестии миметического подражания соцреализма.

Т. Маврина (1900-1996). Автопортреты 1937 (ГТГ); 1930-е (собрание А. Шелудченко); 1938 (ГТГ)

«Я не берусь определить, что такое творчество и что — ремесло, мастерство, уменье, „самовыражение“ и т. д. Пишу, когда светло»

Т. Маврина. [4]

Автопортреты: В. Маркова (1904/1907–1941/1942, 1930-е, ГМИ им. В. И. Савицкого); И. Лизак (1905–1974, 1933, Русский музей); В. Малагис (1902–1974, 1933, Русский музей)

Поставангард, с одной стороны — уникальное явление советской действительности, невероятная попытка примирить государственный запрос и свободное творчество, которая, к сожалению, в итоге провалилась, а её итоги затерялись под спудом исторических реалий и общественных настроений.

А с другой, у художественной стороны этого явления есть параллели в западноевропейском искусстве: черты неоклассики, новой вещественности, метафизической живописи, сюрреализма можно легко разглядеть в картинах поставангарда. Одна эпоха «дышала» через эти работы, несмотря на идеологии, границы и политические режимы.

Откуда?

В полифоническом искусстве поставангарда слилось множество различных языков живописи: от древнерусских икон и фресок до авангардных экспериментов их непосредственных предшественников. Молодые художники внимательно изучали и переосмысливали искусство старых мастеров, заботливо отбирая самое важное и нужное для своего времени.

«Здесь [в Эрмитаже] нужно усвоить технику, тщательно раскрывая загадку великих мастеров. Нужно идти, вооружившись терпением и любовью к мастерству, к глубине традиций».

К. Редько [5]

Н. Витинг. «Даная» (1930, музей «Новый Иерусалим»)

«Я около трех месяцев работал в этой среде (около дер. Наволок, Новгородской области), живо взволнованный обновляющейся жизнью. И это было бок о бок с древними фресками Новгорода, Ковалева и Волотова. […] Эти фрески утверждают и ещё один новый принцип: скоропись. Но эта скоропись понимается не как пренебрежительная торопливость, а как глубоко пережитая концепция мастера. […] Этому надо много и по-настоящему учиться».

А. Самохвалов [6]

А. Самохвалов, «Девочка, играющая в рюхи»; «Девочка с морковкой» (1925); «Молодая работница» (1928)

Куда мы идём?

Если использовать гегелевские термины, поставангард стал своеобразным синтезом классицизма и модернизма. Обращение к самым различным, в том числе классическим языкам искусства, сочетается здесь с верой в силу человеческого разума и прогресс. При этом художники ставили перед собой совершенно запредельные, метафизические цели.

«Делом современных художников должно быть: объединение искусства с наукой, собравшей в астрономии: физику, химию, естествознание, историю, механику, палеонтологию и т. д. и преобразование Музея натуралистического в Музей воскрешающий — орган воссоздания живых искусств в синтезе причины. Природа искусств — воскрешающая»

В. Чекрыгин [7]

А. Голованов (1899–1930) «Лунная ночь». 1930, ГТГ

Кроме того, важная задача авангарда — найти изобразительную суть искусства, некий первоэлемент живописной материи, для поставангарда теряет свою актуальность. Принципиальная непознаваемость и духовная наполненность окружающей реальности интересует художников этого поколения куда больше.

«Я сделал для себя великое открытие: непознаваемость — основа основ всего (сказать всего существующего — значит признать реальность существования). Там, где нет непознаваемости, нет жизни. Непознаваемость — это последняя неделимая частица микромира или просто мира, которая является единственной реальностью»

Н. Витинг [8]

Искусство поставангарда стало отражением крайне противоречивой эпохи: большие надежды сочетались с огромными трагедиями, невероятные возможности — со смертельными рисками. Это расщепление всё острее чувствовалось с нарастанием репрессий и приближением Войны.

Б. Голополосов «Человек бьётся головой о стену» (1937, частная коллекция)

1929 год Сталин назвал годом «великого перелома», объявив курс на индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию, в том же году на должности народного комиссара Просвещения А. В. Луначарского сменил А. С. Бубнов. Период относительного либерализма сменился выстраиванием вертикали власти со всеми вытекающими последствиями.

Осознав это, кто-то уехал в эмиграцию, кто-то принял правила игры, большинство же — обратило взор внутрь себя и принялось там искать ответы на самые главные вопросы: как жить и творить дальше. Эта внутренняя сосредоточенность в сочетании с наивной искренностью и верой в светлое будущее на фоне не самого простого исторического периода дала невероятный результат: глубокое, не крикливое, и при этом очень личное и правдивое искусство.

В. Пакулин «Смена (Героический реализм)» (1925, Русский музей)

Вместо заключения

Если подводить итог, искусство поставангарда стало своеобразным мостом между авангардом и постмодернизмом — это та деталь, исключение которой разрушает естественный процесс развития советского искусства, оставляя внешне разрозненные периоды авангарда, соцреализма и неофициального искусства.

Художники поставангарда, с одной стороны, легко комбинировали живописные языки прошлых эпох, включая радикальные эксперименты авангарда, а, с другой — старались вернуть искусство в историю, настроить фокус на человека, на его место и роль в окружающей действительности.

При этом, они не были протестными художниками — наоборот, их труд был направлен на созидание новой страны, нового человека, правда, в том виде, как они сами понимали эти задачи.

«Авторы этих скромных картин имеют смелость и дар утверждать поэзию частного человеческого существования»

А. Морозов [9]

А. Пахомов «Хоровод детей всех наций» (1929, Русский музей)

Этому поколению художников довелось жить в поистине исторические времена, которые очень интересно изучать, но не дай бог там оказаться! Революция, гражданская война, репрессии 30-х, Великая Отечественная. Если годы их рождения чаще всего ограничиваются 1900–1910 годами, то завершились многие жизни в 1937–1945 годах.

Их искусство — невероятный памятник той эпохе и героическим людям, её пережившим. Наша с вами задача — найти как можно больше имён и картин, писать о них книги, создавать выставки, снимать фильмы. Это искусство и люди, его создавшие, достойны крепкой исторической памяти потомков!

В. Костин. Климент Редько. Дневники. Воспоминания. Статьи / М.: Советский художник, 1974. С. 64

Н. Витинг. На пороге вечности воспоминания / Николай Витинг. — [Б. м.]: Издательские решения, 2019. С. 136

А. Самохвалов. Мой творческий путь [Текст] / А. Самохвалов. — Ленинград: Художник РСФСР, 1977. С. 8

URL: https://artsreda.ru/lot/667006e077610c0046ac1851/%EF%B4%BExxi-vek%EF%B4%BF-avtoportret.-nyu.-sidyaschaya-mavrina-tatyana-alekseevna (дата обращения 24.03.2025)

В. Костин. Климент Редько. Дневники. Воспоминания. Статьи / М.: Советский художник, 1974. С. 39

А. Самохвалов. Мой творческий путь [Текст] / А. Самохвалов. — Ленинград: Художник РСФСР, 1977. С. 98

В. Чекрыгин. Из письма Н. М. Чернышеву / Н. М. Чернышев […]: Сб. материалов и каталог выставки произведения искусства, к 90-летию со дня рождения художника /; Сост., авт. вступ. статьи и коммент. В. П. Лапшин. — Москва: Сов. художник, 1978. С. 213

Н. Витинг. На пороге вечности воспоминания / Николай Витинг. — [Б. м.]: Издательские решения, 2019. С. 37

А. Морозов. Конец утопии: Из истории искусства в СССР 1930-х гг. / А. И. Морозов. — Москва: Галарт, 1995. С. 195

На обложке: В. Маркова «Автопортрет с (1930-е, ГМИ им. В. И. Савицкого). Источник изображения: https://vkvideo.ru/video-226547704_456239045