Синестезия и первые мультисенсорные работы художников XX века

План

1. Концепция главы 2. Эксперименты с восприятием: от футуристов и синестезии Кандинского до Марселя Дюшана

Концепция главы

Теперь, когда мы знаем чуть больше про сенсорный поворот и определение мультисенсорности, самое время перейти к историческому обзору художественных практик, которые работали с концепцией мультисенсорности. История мультисенсорного искусства началась задолго до того, как само понятие «мультисенсорность» вошло в обиход. Уже в начале XX века художники авангарда стремились вовлечь зрителя в искусство не только через зрение и слух, но и через осязание, запахи и даже вкус. В этой главе я расскажу про то, как художники начала и середины XX века зарождали мультисенсорное искусство.

Эксперименты с восприятием

Тактильность

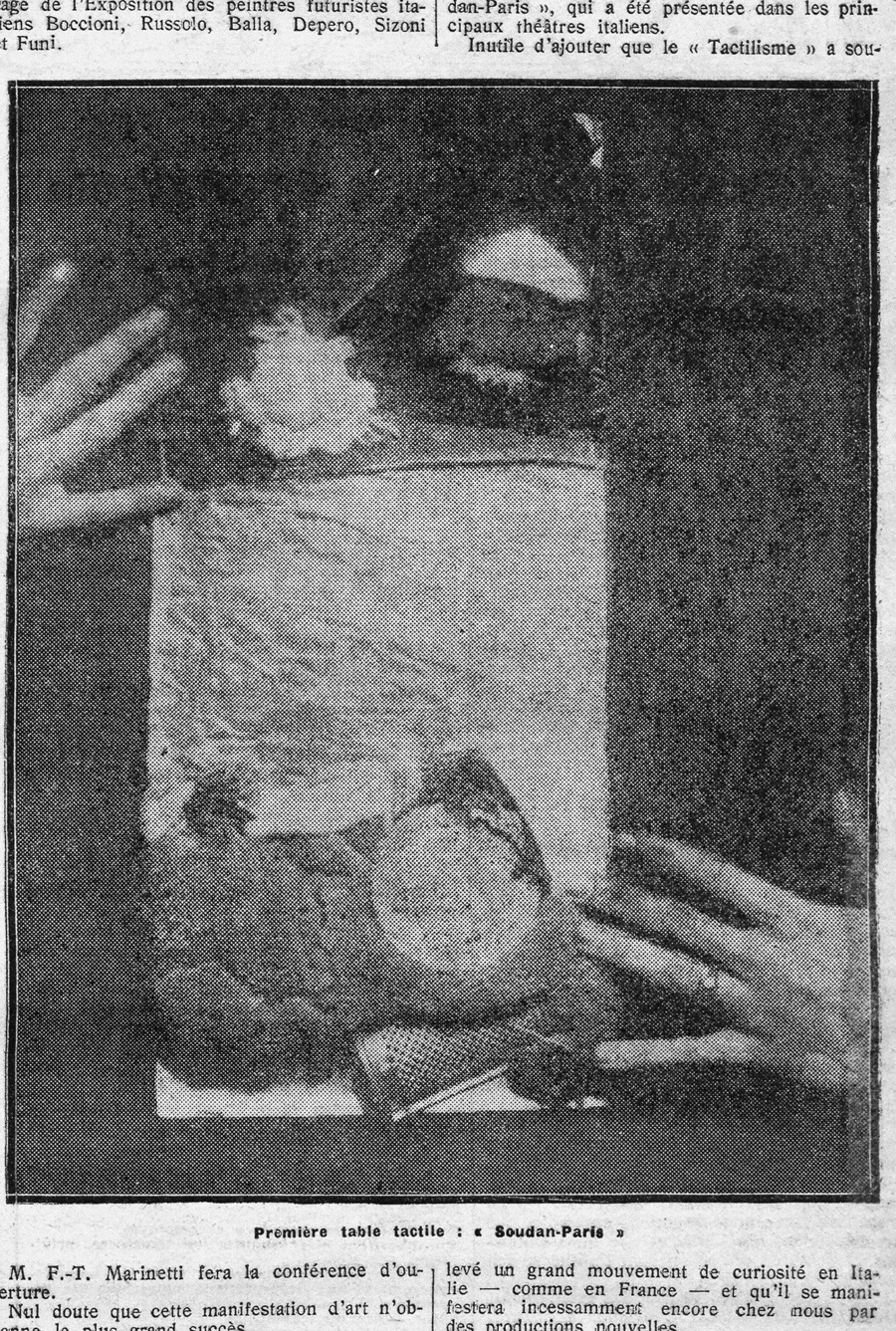

Одним из первых художников, кто осознанно работал с тактильными ощущениями, был Филиппо Томмазо Маринетти, лидер итальянского футуризма. В 1921 году он написал «Манифест тактильного искусства», где предлагал создавать произведения, предназначенные для осязания. Он верил, что через прикосновение можно пробудить новые эмоции, например, возбуждение, тревогу или восторг [1].

Футуристы создавали «тактильные таблицы» — это были панно, собранные из разных материалов: бархат, стекло, наждачная бумага, мех, металл. Человек водил по ним руками, получая необычные ощущения.

Филиппо Томмазо Маринетти, тактильная таблица «Судан–Париж», 1921

Идентификация пяти органов чувств является произвольной, и Однажды мы обязательно откроем и сделаем спектр многочисленных других чувств. Тактилизм будет способствовать этому открытию.

Филиппо Томмазо Маринетти (Манифест тактилизма, 1921)

В другой работе «Манифест футуристической кухни» Маринетти предлагает упразднить ножи и вилки «упразднения вилок и ножей при поедании пластических комплексов, поскольку эти блюда способны подарить долабиальное осязательное наслаждение» и использовать искусство ароматов при подаче еды «каждому блюду должен предшествовать свой аромат, который затем прогонят вентиляторы» [2].

Филиппо Томмазо Маринетти, тактильная таблица «Судан–Париж», 1921

Слух

Как пишет исследовательница мультисенсорности в искусстве Евгения Киселева-Аффлербах, «Концептуализация синестезии — одно из наиболее революционных завоеваний русского авангарда» [3]. Синестезия Кандинского была тесно связана с идеей гезамткунстверк Рихарда Вагнера. Гезамткунстверк (от немецкого «Gesamtkunstwerk» — «единое произведение искусства») — это идея создания комплексного произведения искусства, в котором объединяются различные виды искусства: музыка, живопись, архитектура, драматургия и другие. Цель — создать целостный и многогранный художественный опыт, который воздействует на человека сразу несколькими способами.

Василий Кандинский, Впечатление III (Концерт), 1911

Синестезия — это явление, при котором стимуляция одного органа чувств вызывает восприятие другим органом, например, человек может видеть звуки или слышать цвета. Синестезия и гезамткунстверк объединены общей идеей — интегрировать разные сенсорные и художественные модальности, чтобы создать более глубокое и комплексное восприятие искусства.

«Жёлтый звук» — это экспериментальная пьеса, созданная Василием Кандинским в 1912 году. Она представляет собой попытку объединить различные виды искусства — музыку, цвет, форму — в одно целое, что соответствует идее Гезамткунстверка. В «Жёлтом звуке» Кандинский пытается передать звуковые впечатления через цвет и форму, создавая таким образом синестетический опыт для зрителя.

У Скрябина синестезия проявлялась в том, что он ассоциировал музыкальные тона и аккорды с определёнными цветами. Композитор стремился передать эти ассоциации в своих произведениях, создавая таким образом уникальный музыкальный и визуальный опыт для слушателей.

Одним из ярких примеров выражения синестезии в искусстве Скрябина является его произведение «Прометей» (или «Поэма огня»). В этом произведении композитор использовал так называемый «светомузыкальный» проект, который предполагал сопровождение музыки световыми эффектами. Скрябин хотел, чтобы во время исполнения его произведений определённые цвета и оттенки освещали зал, соответствуя музыкальным тональностям и настроениям.

Пример соответствия цветов и нот у Николая Римского-Корсакова и Александра Скрябина

В пьесе Сергея Прокофьева «Петя и Волк» каждому персонажу соответствовали свои звуки. Например, Петя представлен скрипкой, Птичка — флейтой, Утка — гобоем, Кошка — кларнетом, Дедушка — фаготом, Волк — тремя валторнами. Это пример кросс-модального соответствия, которое можно определить, как систематическая связь между признаками из разных сенсорных модальностей. В данном случае эта связь произошла между музыкой и образами. В 2024 году даже проводилось крупное исследование, в котором людей из разных стран просили сопоставить музыку и персонажа из пьесы «Петя и Волк». Выяснилось, что вне зависимости от культурных различий, люди правильно сопоставляли музыку волка и птицы с их персонажами. При этом музыка кота, утки и дедушки не всегда правильно сопоставлялась с персонажами [4].

Соответствие персонажей и музыкальных инструментов в пьесе «Петя и Волк»

Обоняние

Одним из самых знаменитых случаев использования запахов в искусстве Дюшана стала международная сюрреалистическая выставка в Париже в 1938 году, которую он курировал вместе с Андре Бретоном.

Дюшан создал «Зал дождя», где с потолка свисали мешки с углем, а пол был устлан влажной землей. Атмосфера этого помещения была удушающей, пыльной и влажной, напоминая пещеру или подвал. Этот запах угля и сырости был частью инсталляции, вызывая у посетителей физический дискомфорт.

Посетители выставки с фонариками в руках, 1938 Инсталляция Марселя Дюшана с мешками, прикрепленными к потолку, 1938

Такако Саито, Шахматы запахов (Smell Chess), 1965

Работа токийской художницы Такако Саито «Шахматы запахов» — необычная шахматная доска, где все фигуры выглядят одинаково, но различаются по запаху. Саито использует имбирь, тмин, анис, мускат, черный перец и другие пряности, превращая игру в опыт, основанный на обонянии.

В работе есть и социальный подтекст. Разные ароматы заставляют игроков определять фигуры не по внешнему виду, а по запаху. Это наводит на размышление о том, как запахи могут влиять на восприятие людей и их передвижение по общественной лестнице.

The Beanery — это инсталляция американского художника Эдварда Кинхольца, созданная в 1965 году.

Художник воссоздает в уменьшенном масштабе культовый лос-анджелесский бар Barney’s Beanery. Здесь можно не только увидеть интерьер, но и ощутить его атмосферу через звуки и запахи. Посетители бара превращены в фигуры с циферблатами вместо лиц, застывшими на одном времени — 10:10. Лишь хозяин заведения, Барни, изображен с настоящим лицом.

Кинхольц объяснял, что эта работа показывает, как внутри бара реальное время исчезает. Газета символизирует объективную действительность, а внутри заведения люди забывают о времени, тратят его впустую, убивают и просто не замечают.

Полина Чулюнина (2020) Филиппо Т. Маринетти. Манифест тактилизма // Сайт syg.ma https://syg.ma/@polina-chulyunina/manifiest-taktilizma-filippo-t-marinietti Просмотрено: 29.03.2025.

Анна Ямпольская (2008) Манифест футуристической кухни // Сайт magazines.gorky.media https://magazines.gorky.media/inostran/2008/10/manifest-futuristicheskoj-kuhni.html Просмотрено: 29.03.2025.

Киселёва-Аффлербах Е. (2022) Собиратели неуловимого // Сайт moscowartmagazine.com https://moscowartmagazine.com/issue/110/article/2411 Просмотрено: 29.03.2025.

Ansani, Alessandro & Di Stefano, Nicola & Schiavio, Andrea & Spence, Charles (2024) Prokofiev was (almost) right: A cross-cultural investigation of auditory-conceptual associations in Peter and the Wolf // Сайт researchgate.net https://www.researchgate.net/publication/377665798_Prokofiev_was_almost_right_A_cross-cultural_investigation_of_auditory-conceptual_associations_in_Peter_and_the_Wolf Просмотрено: 29.03.2025.

https://www.guggenheim.org/audio/track/filippo-tommaso-marinetti-sudan-parigi-1921 (дата обращения: 29.03.2025)

https://www.mamco.ch/en/1918/Tactilisme-Marinetti-in-Geneva (дата обращения: 29.03.2025)

https://it.wikipedia.org/wiki/Impressione_III_(concerto) (дата обращения: 29.03.2025)

https://www.moma.org/collection/works/130571 (дата обращения: 29.03.2025)