«Всечество» русской футуристической книги: соотношение иллюстрации и текста

В начале 20 века культурный мир разразился «взрывом сверхновой» в лице авангардистов.

Данное течение зародилось как резкий ответ на определенный кризис в культуре, в его основе лежала концепция переосмысления роли творца, отказа от прошлых канонов и выход за рамки, дабы отразить в новом искусстве новую жизнь и новое общество.

Футуристы группы «Гилея» / справа налево: А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Бурлюк, Б. Лившиц / 1912

Авангард охватил собой всю культурную жизнь, начиная от живописи и литературы, и заканчивая театром и модой. В то же время, данное течение является крайне скандальным, споры о его «художественной ценности» продолжаются и по сей день, но, пожалуй, каждый хоть немного культурно-осведомленный человек слышал фамилии Малевича, Татлина, Ларионова, Гончаровой и проч.

«Лес». Эскиз декорации к балету «Русские сказки» / М. Ларионов / 1916

Картины этих великих художников находятся на слуху, однако в тени остается такая важная веха авангардных произведений как футуристическая книга. Елена Григорьянц в своей работе «Развитие традиций футуристов в современной российской книге художника» пишет:

«Футуристы стремились к тому, чтобы создать „новую книгу“, способную заключить в себе „новое искусство“»

Книга стала для футуристов именно тем поприщем, где соединялись воедино все теоретические и практические изыскания. В мире книгопечатания произошла самая настоящая революция во главе с поэтами, писателями и художниками «нового столетия».

Для общества того времени футуристическая книга выглядела довольно шокирующе, поскольку внешне и внутренне отличалась от привычной: от книги, как говорится, «осталось одно название». Но так ли это на самом деле?

41° / И. Зданевич / 1919

В своем визуальном исследовании я хотела бы рассмотреть экосистему футуристической книги, а точнее: как в этих работах сосуществуют текст и иллюстрации? В этой связи, за основу рубрикации была взята следующая система:

Рубрикатор: • Введение • Текст = изображение • Текст + изображение • Текст || изображение • Заключение

В начале хотелось бы осветить непосредственно концепцию футуристической книги и ее отличительные черты в глобальном смысле, а в основной части рассмотреть как раз паттерны взаимодействия важнейших «единиц» книги. Первый — «текст = изображение». В данном разделе рассматриваются примеры, в которых нет иллюстраций так таковых. «Текст + изображение»: работы, в которых текст и изображение образуют симбиоз, а в разделе «Текст || изображение» демонстрируются произведения, где, строго говоря, изображения и текст мало связаны, точнее, не связаны в привычном для читателя формате.

На мой взгляд, подобная структура поможет наиболее явно определить соответствующие паттерны в оформлении многостраничных изданий футуристов, ответить на вопрос: «Как соотносились между собой иллюстрации и текст?», а также понять, действительно ли от книги осталось «одно название»?

ВВЕДЕНИЕ

1 — «Взоваль» / О. Розанова / 1913 2 — «Взоваль» / К. Малевич / 1913

Как уже было упомянуто, обществом футуристические книги воспринимались довольно маргинально. Но почему? Естественно, стоит помнить контекст, в котором существовали авангардисты и в частности, футуристы. Их знаменитый лозунг с призывом «сбросить с парохода современности» Пушкина, Достоевского и тд. знают очень многие. Тем не менее, несмотря на то что «новое поколение» творцов было крайне радикально в своих взглядах по отношению к искусству предшественников, они нередко обращались к корням.

«Мирсконца» / Н. Гончарова / 1912

В этом контексте, важно заметить то, что футуристические книги производили довольно «варварское» впечатление, за счет того, что они не выглядели как серийные образцы романов, напечатанные в типографии, или даже уличная газета. В то же время сохранялись определенные атрибуты классической книги, которые читатель привык видеть: обложка с названием, сшитый блок страниц, тексты, иллюстрации и тд.

1 — обложка «Мирсконца» / Н. Гончарова / 1912 2 — «Помада» / М. Ларионов / 1913

Несмотря на сохранившийся концептуальный вид книги в глобальном смысле, важно учитывать детали. Многие футуристы вдохновлялись первобытным и народным, выражаясь грубо. Некоторые исследователи называют футуристическую книгу «Новым Евангелие». В оформлении книг можно заметить явную ретроспективу старинных ручных книг, самых первых образцов, когда каждая страница оформлялась мастером вручную: от текста до иллюстраций, каждое произведение уникально.

«Садок судей» / Н. Гончарова / 1913

Немаловажным является не только техника набора текста, но и материал, из которого изготавливались книги: уникальными и малотиражными их делали не только ручные техники, но и то, что бумага в книге — буквально подручный материал, например куски обоев. Измайлов писал про манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу» так:

«Серая бумага, в которую завертывают в молочной лавке ваксу и крупу, обложка из парусины цвета „вши, упавшей в обморок“, заглавие, тиснутое грязной кирпичной краской, — все это, намерено безвкусное, явно рассчитанного на ошеломление читателя»

Бунтарский дух футуристов ощущался даже в этом, не говоря уже про содержание и иллюстрации. Все это — один большой манифест. Протест против старого и попытка сообщить новое дыхание искусству в стремительно развивающуюся эпоху технической воспроизводимости.

ТЕКСТ = ИЗОБРАЖЕНИЕ

«Лидантю фарам» / И. Зданевич / 1923

Переходя, непосредственно к основным тезисам исследования, начать хотелось бы с менее «художественного», в конвенциональном смысле, но не менее выразительного приема в оформлении книги, а именно: иллюстрирование текста посредством типографических приемов.

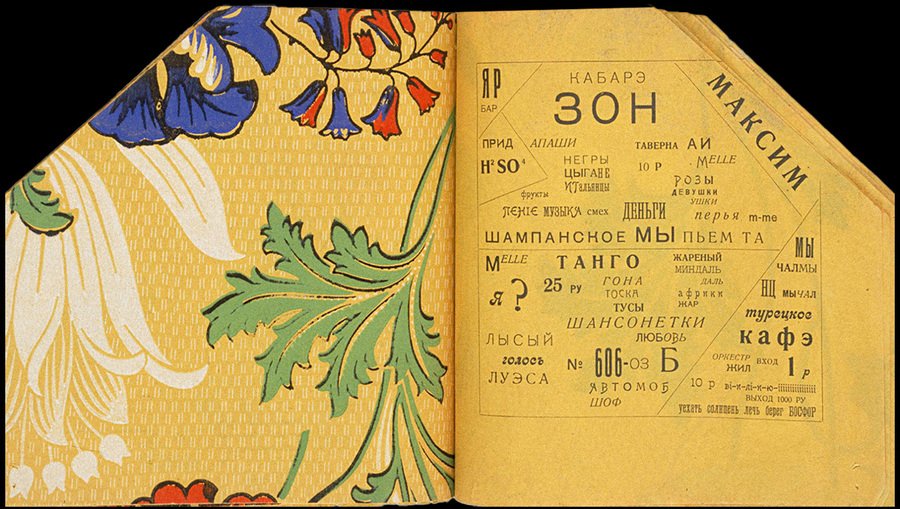

«Танго с коровами» / Д. Бурлюк / 1914

Пожалуй, одной из самых знаковых фигур в этом деле был Давид Бурлюк. В своих работах он большое значение уделял в первую очередь обложке. Человеку нашего времени его решения, касаемо дизайна обложки могут показаться достаточно заурядными и не отдающими «футуристическим», в неком привычном понимании.

обложки Д. Бурлюка: 1 — «Пощечина общественному вкусу» / 1912 2 — «Затычка» / 1913 3 — «Ошима» / 1927 4 — «Владимир Маяковский» / 1914

Однако, Бурлюк преследовал свои цели в первых «пробах пера» на этом поприще. В работах такого порядка он ставил перед собой конкретную цель — имитировать уличную афишу. Хоть и композиционные решения не являются чем-то из ряда вон выходящим, в посыле содержится определенный вызов.

«Лидантю фарам» / И. Зданевич / 1923

В целом, что касается оформления полос без использования иллюстраций, а лишь с использованием типографических приемов, то все это делалось не только ради «шокирования» публики. В первую очередь, за этими экспериментами стояло исследовательское желание: уход от привычного использования типографского набора в пользу применения буквенных знаков для передачи ритмики, динамики текста, визуальное отображение звукового построения стиха.

1 — Обложка «Лакированное трико» / И. Зданевич / 1919 2 — Обложка «Миллиорк» / И. Зданевич / 1919

В своих теоретических работах Василий Кандинский немало рассуждал на эту тему. Художник выдвигал мысль о поэтике буквы как самостоятельной единицы. То есть, для людей буква — это знак, сопоставимый с определенным звуком, но в то же время, букву можно отделить от своего чисто утилитарного значения и сообщить ей «внутренний голос» как графическому элементу, а не просто знаку.

«17 ерундовых орудий» / К. Зданевич / 1919

Эти рассуждения распространялись не только на буквы, но и, например на знаки пунктуации, такие как тире. Он утверждал, что человеческий мозг ощущает определенного рода давление и «ошибочность», если знак стоит не в соответствии с правилами или даже просто: тире намеренно длиннее, чем оно должно быть. В таком случае все это тоже можно использовать как выразительный прием и композиционную единицу. Его рассуждения на эту тему стали толчком для последующих изменений в отношении языка и построении слов как таковых, чем писатели-футуристы крайне активно пользовались.

«Лидантю фарам» / И. Зданевич / 1923

ТЕКСТ + ИЗОБРАЖЕНИЕ

Естественно, одними лишь типографическими экспериментами книги футуристов не ограничивались: более конвенциональные способы иллюстрирования текста также занимали очень большое место.

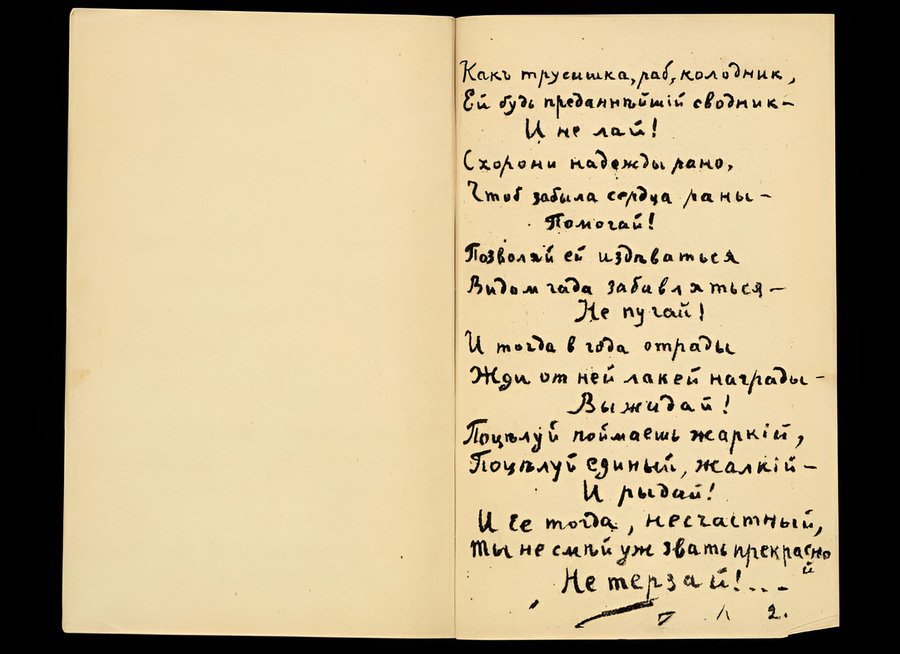

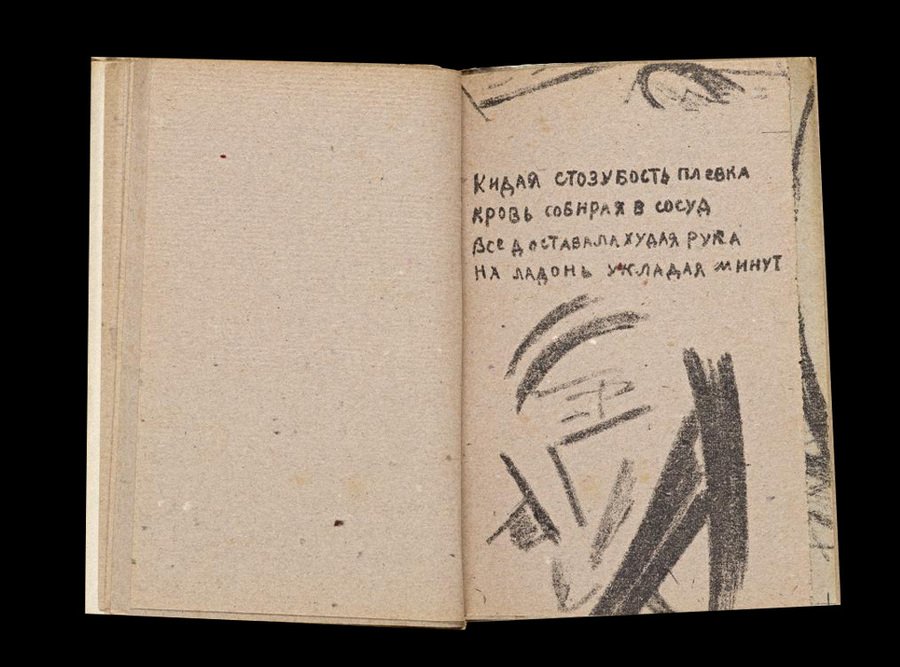

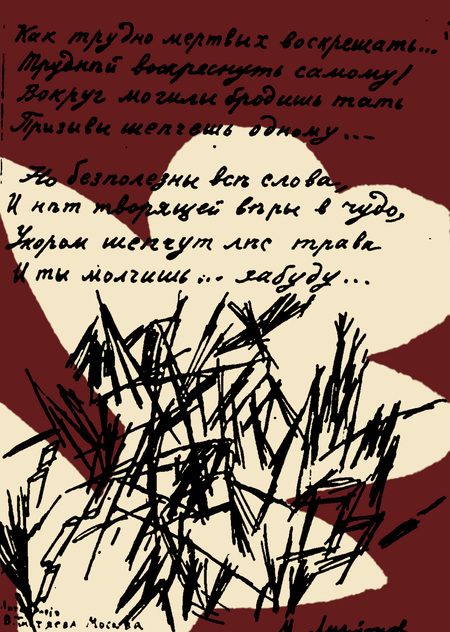

Как упоминалось ранее, книги русских футуристов чаще всего существовали в очень малом тираже, а порой даже в единичном экземпляре, и ярчайший пример тому — «самописные» книги. Если в случае работы со шрифтами у русской футуристической книги были свои предшественники и аналоги, то «самописные» книги стали буквально отличительной чертой отечественной книги.

1 — обложка «Игра в аду» / О. Розанова / 1914 2 — обложка «Полуживой» / М. Ларионов / 1913

В первую очередь, стоит отметить то, что конкретно в этом случае все еще сохраняется целостность в соотношении текста и рисунков. Если в предыдущем разделе это единство достигалось тем, что так таковой иллюстрации, в привычном для нас виде не было, а в ход шли исключительно буквы, то в данном случае этот стилистический симбиоз достигался посредством текстов, написанных от руки. Как высказывался Бурлюк:

«Поэтическое слово чувственно. Оно соответственно меняет свои качества в зависимости от того — написано ли оно, или напечатано, или мыслится…»

Таким образом, то, каким способом, с каким нажимом, наклоном и экспрессией было написано рукой слово — стало таким же методом донесения информации. В этой связи можно задаться вопросом: как тиражировать такие издания? Ведь невозможно писать каждый раз одинаково, тогда в чем смысл? Ответ прост: литография. Этот метод ручной печати широчайшим образом использовался в книгах и стал отличительной чертой русских футуристов.

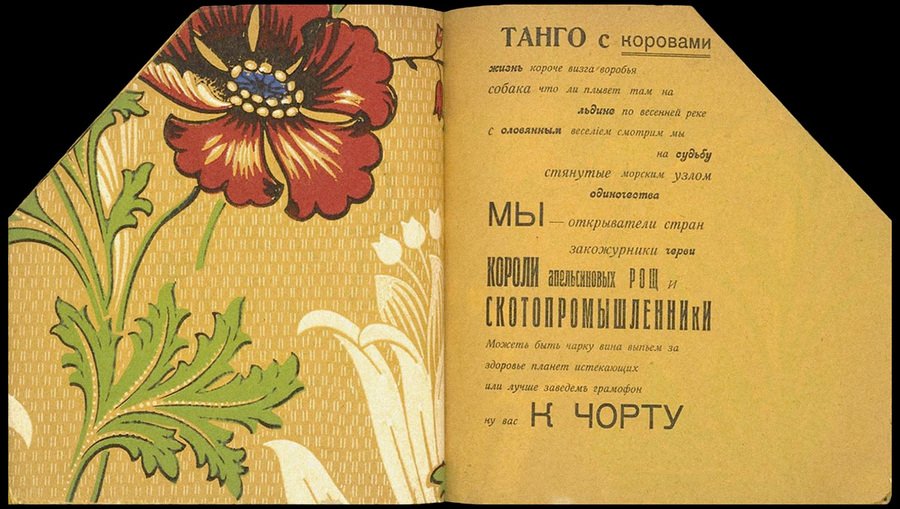

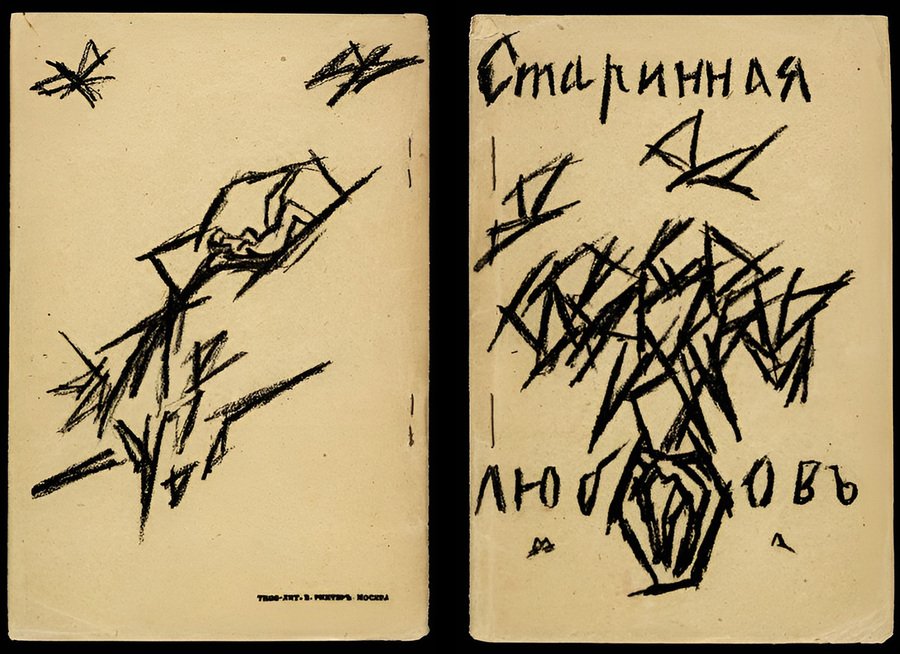

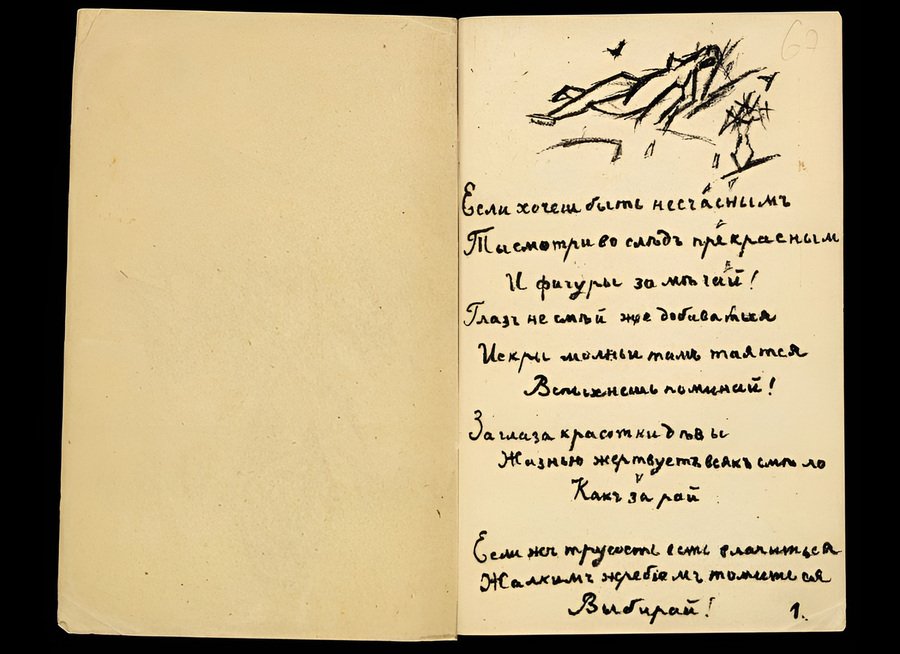

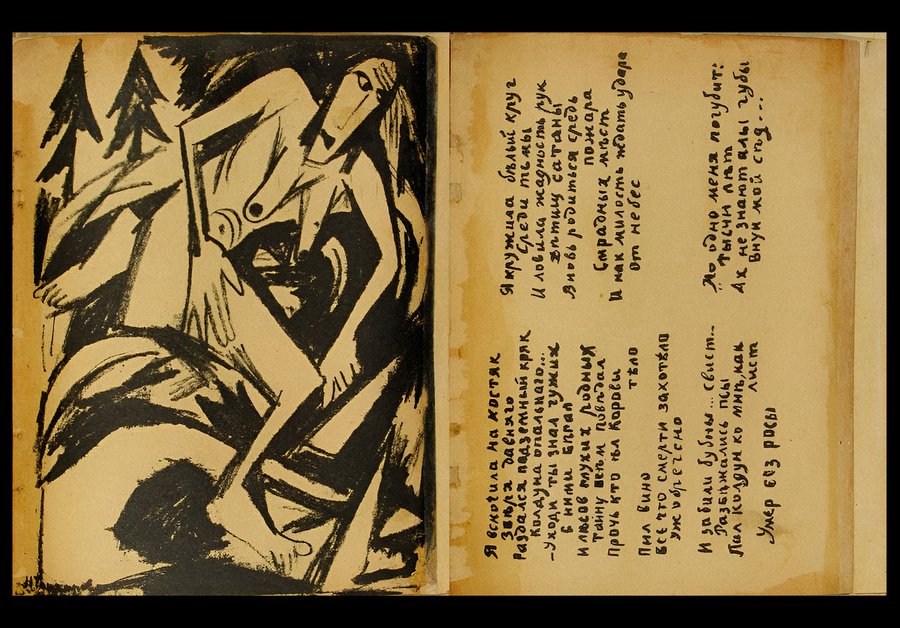

«Старинная любовь» / М. Ларионов / 1912

Рукописный текст и иллюстрации — все выполнено в одной технике с помощью литографии. Именно это создавало целостный ансамбль на развороте, все на нем приобретало стилистическую завершенность и законченность, складываясь в единую композицию. Пожалуй, наибольшими поклонниками этого метода были Михаил Ларионов и Наталья Гончарова.

«Помада» / М. Ларионов / 1913

При рассмотрении композиций таких «самописных» книг на ум сразу приходят картины самого Ларионова из цикла «Времена года» примерно того же периода, что и большинство книг. Конкретно на этом примере можно провести определённую параллель в подтверждение предыдущей мысли: картины и развороты книги очень гармонируют друг с другом интонационно.

1 — «Полуживой» / М. Ларионов / 1913 2 — «Времена года. Осень» / М. Ларионов / 1912

И дело не столько в том, что работы вышли из-под руки одного мастера. Дело тут скорее в общем принципе: за счет рукописного текста, сами слова и смыслы звучат абсолютно по-другому в связке с изображением, чего точно нельзя было бы в полной мере воссоздать, если произведения были бы напечатаны обычными литерами из типографского набора.

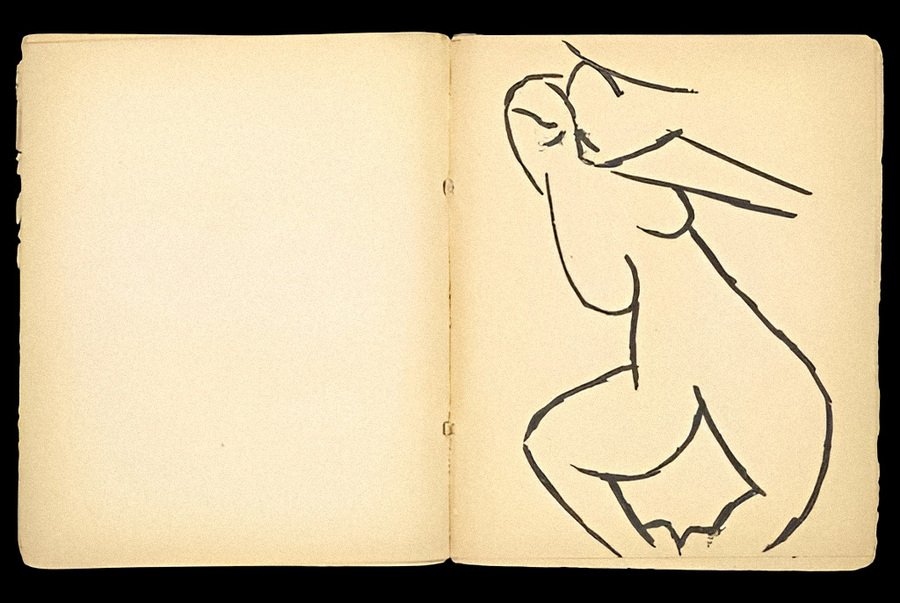

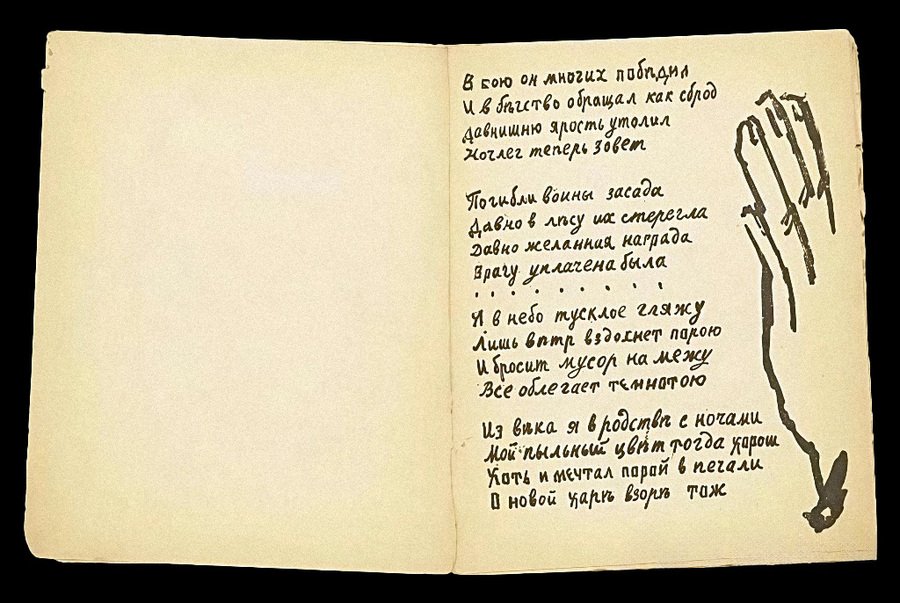

«Полуживой» / М. Ларионов / 1913

Как, например, в иллюстрациях книги А. Крученых «Полуживой». Здесь Ларионов обращается к историческому примитивизму, определенное возвращение к нижайшим истокам, первобытности. Изображения соответствуют содержанию текста: погибшие, побоища, героиня, которая «на веки отдана». Рисунки напоминают изображения на стенах пещер. В этой связи, рукописи, довольно фактурные и рубленные вступают в связь со стилем иллюстраций.

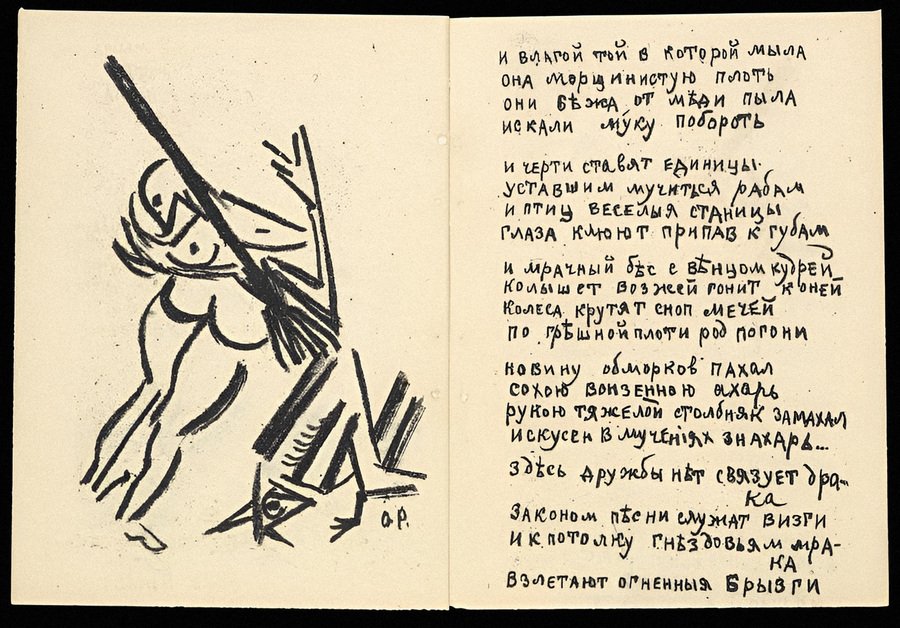

«Игра в аду» / О. Розанова / 1914

Стоит отметить, конечно, что целостность, как смысловая, так и визуальная, достигалась не только исключительно при помощи художественной техники. Иллюстрации являются прямым отражением текста, художники переводят в визуальные образы то, что написано литератором, что тоже крайне важно.

ТЕКСТ || ИЗОБРАЖЕНИЕ

«Игра в аду» / О. Розанова / 1914

«Игра в аду» / О. Розанова / 1914

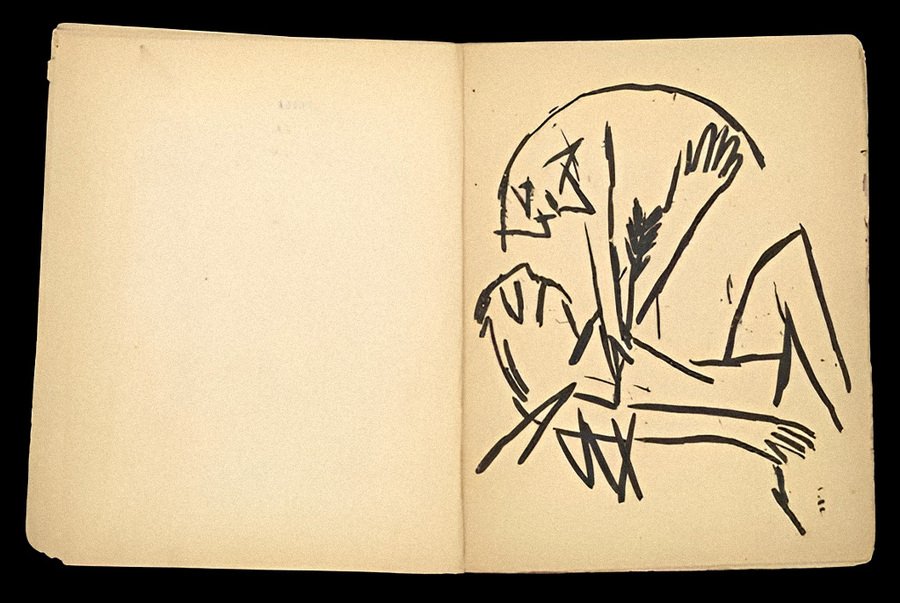

В оформлении русской футуристической книги нередки случаи, когда рисунок не является прямой иллюстрацией к тексту, хоть в технике все еще превалирует литография. В какой-то мере можно сказать, что в таких случаях изображение живет своей жизнью, но значит ли это, что оно совершенно не относится к тексту?

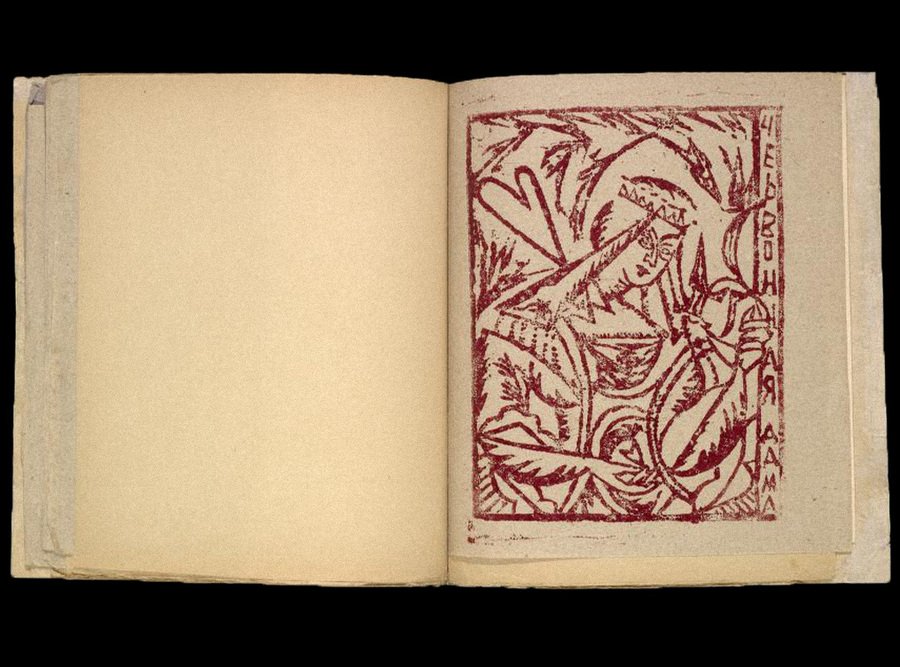

«Мирсконца» / М. Ларионов / 1912

Конечно же нет, авангард не был бы авангардом, если бы ограничивался только смыслами «в лоб». В иллюстрациях, оторванных сюжетно от текста, была скорее другая задача — передать эмоцию. Одной из самых ярких представительниц работы с соотношением текста и изображения такого плана является Наталья Гончарова.

«Пустынники. Пустынница» / Н. Гончарова / 1913

Хоть и начинала она совместно с Ларионовым, разница в пафосе изображения и в технике колоссально отличается: в случае Михаила — он больше работал с линией, в то время как Наталья предпочитала тональные изображения, которыми она стремилась заполнить как можно больше пространства листа, особенно в сравнении с более деликатной ларионовской компоновкой.

1 — «Игра в аду» / О. Розанова / 1914 2 — «Пустынники. Пустынница» / Н. Гончарова / 1913

В вопросах композиции, стоит отметить, Гончарова была чуть более радикальна. Например в «Игре в аду» плоскость листа четко разделена границами иллюстраций. Часто она работала на контрасте с текстом, как по ритму масс, так и по смыслу. Тем самым, нередко слова и рисунки вступали в некоторые конфронтации на плоскости листа, тот симбиоз, который наблюдался, например все у того же Ларионова — исчезает.

«Игра в аду» / Н. Гончарова / 1912

Несмотря на все это, нельзя сказать, что Наталья рисовала «как Бог на душу положил». Напротив, ее работы и ритмически, и прежде всего эмоционально точно также выстраивали своего рода симфонию в совместном звучании с текстом, хоть и нередко располагались на разных разворотах. Например, на одной из полос «Игры в аду» (центральный разворот изображения выше) можно видеть, что сама иллюстрация сюжетно не является прямым отражением строчек, но в то же время, за счет количества черного и зарезанного прямоугольника, в который встает текст, можно буквально ощущать оказываемое в повествовании давление.

1 — «Игра в аду» / О. Розанова / 1914 2 — «Пустынники. Пустынница» / Н. Гончарова / 1913

обложки «Мирсконца» / Н. Гончарова / 1912

Естественно, по такому принципу работала не одна Гончарова. Подобный стиль взаимодействия задает соответствующий тон повествования. Поскольку изображение абстрактно или сюжетно оторвано от текста, остается некое пространство для фантазии и попыток пробудить свое трансцендентное познание.

1 — «Взоваль» / автор неизвестен / 1913 2 — «Взоваль» / О. Розанова / 1913

«Вселенская война. Ъ» / О. Розанова / 1916

В какой-то степени, подобный метод можно назвать синтезом первого и второго подхода, которые были рассмотрены в этом тексте ранее. Строго говоря, если в типографических композициях упор шел на звучание и ощущение от буквенных знаков, а в прямом, более традиционном иллюстрировании, слова переводились непосредственно в визуальные образы, то в третьем методе упор на чувственное восприятие идет не через разные шрифты и композиции, а через сами рисунки.

1 — «Игра в аду» / О. Розанова / 1914

«Изборник стихов» / К. Малевич / 1914

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русская футуристическая книга ярка и самобытна сама по себе, она является невероятным артефактом авангардного художественного мира. Именно в парадигме книжного оформления можно вспомнить термин той же эпохи — «всёчество».

«Утиное гнездышко дурных слов» / О. Розанова / 1913

В книгах футуристов было объединено большое количество всего, как минимум на уровне тандема литератора и художника. Эти работы можно считать своего рода апофеозом авангарда: здесь и вызов, и бунтарство, и эксперименты, уникальность, самобытность, чувственный, мыслительный и тактильный опыт — громкий ансамбль материала, текста и иллюстрации, подпитанный философией течения.

1 — «Заумная гнига» / О. Розанова / 1915 2 — «Утиное гнездышко дурных слов» / О. Розанова / 1913 3 — «Заумная гнига» / О. Розанова / 1915

Возвращаясь к вопросу самого исследования, можно сделать выводы с упором на вышесказанное: несмотря на то, что паттерны во взаимодействии литературной и художественной составляющей можно выделить разные — все они создают одну композицию и задают общее впечатление от издания, даже если на первый взгляд все может казаться довольно разрозненным.

Тем не менее, можно также отметить, что хоть книга футуристов довольно сильно отличается по внешнему виду от привычных для зрителя — это все еще книга, и ко всему прочему не просто книга, а цельное произведение искусства.

«Вселенская война. Ъ» / О. Розанова / 1916

В. Поляков Книги русского кубофутуризма. — 2-е изд. — Москва: Гилея, 2007. — 617 с.

Е. Ф. Ковтун Русская футуристическая книга. — Москва: РИП-холдинг, 2014. — 230 с.

Е. И. Григорьянц Развитие традиций футуристов в современной российской книге художника // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. — 2016. — № 213. — С. 165-172.

А. А. Билык НЕТРАДИЦИОННАЯ КНИГА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРТЕФАКТ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА // ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. — 2016. — № 12. — С. 19-23.

Типографика футуристов на взгляд типографа*. Часть вторая // Журнал «Шрифт» URL: https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography-II (дата обращения: 16.11.2025).

«Старинная любовь» https://archive.org/details/gri_000r33125008662872/page/n13/mode/2up

«Изборник стихов» https://archive.org/details/hlebnikov_izbornik/page/58/mode/2up

«Утиное гнездышко дурных слов» https://archive.org/details/gri_000r33125008530178/page/n11/mode/2up