Визуальная система Карла Теодора Дрейера

Концепция

Карл Теодор Дрейер — величайший визионер кинематографа, чьи фильмы являются глубокими духовными и психологическими исследованиями. Его визуальная система служит одной цели — проникновению во внутренний мир человека, его столкновению с верой, страхом и обществом. Его фильмы — это не просто истории, рассказанные движущимися изображениями, это тщательно выстроенные визуальные вселенные, где каждый элемент, от малейшего трепета ресницы до падающей на стену тени, подчинён одной задаче: проникновению в сокровенные глубины человеческой души, ее столкновению с Богом, страхом и принципами.

«На протяжении всего творческого пути он снимал фильмы, отличающиеся строгостью формы, минимализмом и тщательной проработкой мизансцены. Его почерк можно, казалось бы, угадать с одного кадра, при этом нельзя сказать, что он снимал всю жизнь один и тот же фильм. Все время находясь в поисках нового, неисследованного, он менял методику работы с актером, пространством, повествованием, и все же основным принципам своего творчества он следовал всегда.»

Творческий путь Дрейера демонстрирует его верность избранным эстетическим и философским принципам. Несмотря на внешние различия в жанрах (историческая драма, хоррор о вампирах, религиозная притча о ведьмах) его фильмы объединены уникальной и узнаваемой визуальной системой. Эта система отвергает декоративность и динамику сюжета в пользу интенсивного и болезненного переживания настоящего момента, вырванного из потока времени.

Целью данного исследования является деконструкция этой системы на примере пяти ключевых работ режиссёра: «Страсти Жанны д’Арк» (1928г), «Вампир» (1932г), «День гнева» (1943г), «Слово» (1955г) и «Гертруда» (1964г). Эти фильмы не похожи друг на друга, однако в каждом из них можно проследить единство метода режиссёра, построенного на трех столпах, которые станут предметом детального анализа: крупный план, работа со светом и тенью и осмысленное движение камеры. Через призму этих трех элементов я проанализирую, как Дрейер конструирует свои уникальные кинематографические миры, где при помощи визуала он способен полностью погрузить зрителя в историю, заставляя не просто наблюдать, а сопереживать и созерцать. Таким образом, данное исследование направлено не только на анализ стиля одного из великих режиссёров, но и на доказательство того, что его визуальная система представляет собой целостную философию, выраженную на языке кино.

Крупный план

Для Дрейера крупный план был не просто техническим приёмом, а основным инструментом драматургии, способным заменить собой целые сцены диалогов и действий.

В фильме «Страсти Жанны д’Арк» Дрейер и оператор Рудольф Мате создают пространство, почти целиком состоящее из лиц, снятых крупным планом. Одухотворённое и страдающее лицо Жанны резко контрастирует с жестокими лицами судей, а главными событиями в фильме становятся эмоции героев: слёзы, дрожь губ, взгляд в небеса, а также смотрящие в ответ глаза, полные ненависти. Лица актёров сняты так крупно, что зачастую они не помещаются полностью на экран, отчего зритель находится в постоянном напряжении.

Крупные планы, на которых показана главная героиня, обладают невероятной физической, почти болезненной ощутимостью. Зритель не просто видит, но и физически чувствует тяжесть её слез, напряжение её мышц, сухость её губ. Это превращает духовные страдания в осязаемые, материальные муки, делая сопереживание неизбежным и мучительным.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Благодаря крупному плану Дрейер способен обратить внимание зрителя на детали, которые усиливают контраст двух сторон: бородавка судьи имеет тот же визуальный вес, что и слеза мученицы, однако его чёрные насыщенные морщины резко контрастируют с молодым и чистым лицом Жанны. Этим приёмом он показывает обычную человеческую природу: все люди одинаковые, но классовое неравенство позволяет одним людям доминировать над другими.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Фильм «Вампир» — это уникальный эксперимент Дрейера в жанре хоррора, где он применяет свои методы для визуализации не объективной реальности, а распадающегося сознания и вторжения иррационального зла. Это не хоррор монстра, а хоррор атмосферы и подсознания.

Крупные планы лиц в «Вампире» часто искажены и неестественны. Лицо Леоны, оказавшейся во власти вампира и застывшее в устрашающей улыбке, вызывает большее беспокойство, чем любой монстр. Это подчеркивает, что зло здесь носит не эмоциональный, а системный, ритуальный характер. Выпученные глаза главного героя также выражают гиперболизированный ужас, создающий эффект зловещей долины, и такие эмоции усиливают страх зрителя.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Дрейер наделяет сакральным, зловещим смыслом обыденные предметы через их увеличение. Крупный план человека с косой в начале фильма сразу задает соответствующее настроение, а черепа в доме, которые герой находит, когда ищет вампира, становятся символом предстоящей беды.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Даже в жанре хоррора Дрейер использует крупный план для создания напряжения. Так, вместо того чтобы показывать вампира (Маргариту Шопен) целиком в её сверхъестественной форме, камера часто выхватывает пугающие детали: её отражение в воде, созданное из пустоты, чёрный силуэт в дверных проёмах, её неподвижные стеклянные глаза. Зритель, как и главный герой Ален Грей, никогда не видит угрозу полностью, что заставляет его подсознание додумывать и усиливать ужас. Крупный план становится инструментом не откровения, а нагнетания тревоги и неопределенности.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Крупные планы, в которых не видно всю картину целиком, позволяют зрителю сосредоточиться на отдельных пугающих элементах и дорисовывать ужас в собственном воображении. К примеру, когда Ален следит за старухой-вампиром и замечает костлявые пальцы, впивающиеся в перила лестницы, мы предполагаем, что дальше произойдёт нечто страшное, но вместо этого мы видим деревенского врача. Сцена из сна Алена также выглядит устрашающе за счёт его стеклянных выпученных глаз, чьх-то рук, готовящихся к похоронам, и расположения камеры, которая находится рядом с ним в гробу и показывает его застывшее мертвенно-бледное выражение лица.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В своей работе «День гнева» крупный план окончательно теряет портретную мягкость и становится подобен скульптурному рельефу, высеченному резцом из грубого материала. Свет, падающий на лица героев в полумраке интерьера, буквально высекает их из темноты. В отличие от эмоциональной агонии Жанны д’Арк, крупные планы в «Дне гнева» часто статичны и непроницаемы. Лицо Анны — это маска смирения и обречённости. Её эмоции не выплескиваются наружу, а словно уходят вглубь, что делает её страдания ещё более интенсивными и невысказанными. Крупный план здесь фиксирует не мгновенную эмоцию, а вечное состояние души.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В этом фильме Дрейер использует крупные планы, чтобы подчеркнуть материальность мира и людей. Мы в деталях видим морщинистое и грозное лицо матери Абсолона, чувственные слёзы Марты и несчастные глаза самого Абсолона. Все эти детали передают не просто черты характера, а визуально отражают их судьбу, свидетельствуя о тяжёлой жизни, грехе или смирении.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

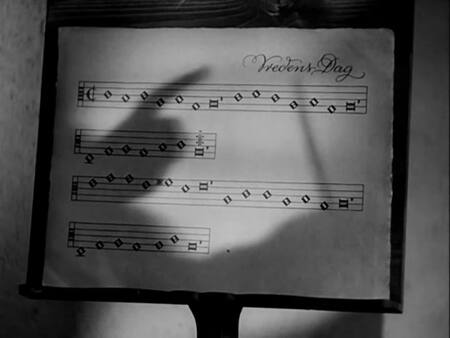

Дрейер использует крупные планы предметов, наделяя их огромной символической силой. Кадры свечей, костра, нот хора для сожжения Марты — это не бытовые детали, а знаки, составляющие визуальный образ фильма. А крупный план окна, через которое выглядывают Марта и Анна, становится зловещей метафорой клетки, в которую им предстоит попасть.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В фильме «Слово» визуальный язык режиссёра служит для исследования веры и чуда, а также их столкновения с суровыми предубеждениями и сомнениями в рамках одной семьи. В этом фильме крупный план используется минимально, поскольку Дрейер хотел поместить зрителя на место стороннего наблюдателя, и большинство сцен сняты одним дублем с использованием средних планов. Здесь крупные планы применяются лишь в самые драматичные моменты и являются инструментом медленного и глубокого проникновения в души персонажей, застывших в мучительном внутреннем конфликте.

Крупные планы в этом фильме обладают невероятной весомостью. Тишина, которая их наполняет, становится осязаемой. Зритель чувствует тяжесть ожидания, напряжение между надеждой и невозможностью чуда. Крупный план измученного лица Ингер, полные надежды глаза маленькой девочки, счастливые выражения лиц Йоханнеса и своей возлюбленной говорят гораздо больше, чем обычные слова.

«Слово», 1955 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Ключевые сцены построены на монтаже средних планов, где герои не произносят слов, но их взгляды говорят о многом. К примеру, в сцене родов камера попеременно показывает равнодушное лицо доктора и лицо Йоханнеса, застывшее из-за страха потерять свою возлюбленную и их ребенка, а в сцене смерти Ингер мы видим её неподвижное белое лицо и волнующиеся глаза мужчин. Средний план был необходим в этом фильме для возможности показать контраст разных эмоций в рамках одного кадра.

«Слово», 1955 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В фильме «Гертруда» крупный план лишается своей традиционной экспрессии. Он фиксирует не всплеск чувств, а их отсутствие, сдерживание или окончательное угасание.

Камера подолгу задерживается на лице Гертруды, демонстрируя её маску. Её решения в личной жизни принимаются с пугающей внутренней ясностью и внешним бесстрастием. Её непроницаемое лицо во время разборок с мужем говорит не об истерике, а о её собственном обоснованном приговоре. Даже в сценах любовных встреч крупные планы подчёркивают дистанцию. В сцене в парке с молодым любовником Эрландом камера фиксирует их лица, но между ними нет эмоционального контакта. Крупный план здесь служит не для установления интимности, а для ее анализа.

«Гертруда», 1964 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Многие ключевые признания и объяснения Гертруда произносит, глядя прямо в камеру, что создает эффект исповеди, обращённой не к собеседнику, а к самой себе. Её монологи с мужем, любовником и бывшим возлюбленным сняты одним непрерывным крупным планом и обращены к зрителю, ее глаза будто говорят нам о безысходности, в которую её затянула жизнь.

«Гертруда», 1964 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Свет и тень

Свет у Дрейера никогда не бывает нейтральным. Он — активный участник действия, символизирующий божественное начало и истину, а тень — невежество, грех и иррациональный страх.

В фильме «Страсти Жанны д’Арк» Дрейер использует чистый, почти стерильный свет. Он заливает белые, аскетичные декорации, лишая пространство деталей интерьера. На фоне белых стен мрачные фигуры людей кажутся чёрными пятнами, символизирующими жестокость и безразличие общества. Игра со светотенью здесь происходит для того, чтобы показать контраст между чистым, стерильным окружением и чёрствыми, жестокими людьми.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Этот свет не скрывает, а обнажает. Он выставляет напоказ каждую морщину, каждую слезу, делая процесс суда над Жанной максимально откровенным и болезненным. Её лицо чаще всего освещено направленным светом, визуально делающим его светлее остальных. На лица судей и других людей, настроенных против Жанны, падает боковой свет, создающий контрастные тени от каждой морщины и мешков под глазами. Весь свет в фильме — будто свет божественной правды, которая обнажает всю злость и пороки.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Несмотря на общую статичность света, Дрейер использует его для создания кульминационных моментов. В сцене пытки резкие падающие тени от шипов создают устрашающую атмосферу, а в момент, когда Жанне озвучили приговор, свет, идущий снизу через толпу, создаёт удлинённые силуэты людей с булавами, отражая всеобщий страх и ужас.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Если в фильме «Страсти Жанны д’Арк» свет был символом истины, то в фильме «Вампир» он становится островком надежды, а тень — самостоятельной, живой и враждебной субстанцией, в которой и обитает вампир. Здесь Дрейер мастерски использует игру со светотенью для создания ощущения кошмара наяву.

Он создает мир, рожденный из теней. Свет не заливает пространство, а пробивается сквозь жалюзи, решётки и узкие окна, отбрасывая на стены тени, похожие на тюремные решетки. Например, в сцене во сне Алена, тени от решётки занимают большую часть пространства кадра, визуально заключая героя в клетку. Этот приём используется Дрейером для создания ощущения ловушки и паранойи.

Большую часть экранного времени занимают сцены, снятые в полумраке. В этой тьме единственным источником освещения являются свечи, которые, с одной стороны, являются символом связи с магическими ритуалами и высшей силой, а с другой стороны, становятся метафорой хрупкой веры и надежды на лучшее.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Дрейер мастерски использует свет для создания обманчивых образов. Сцену, когда Алена несут в гробу, показывают в неестественных и даже чересчур контрастных тонах. Сначала его лицо, выглядывающее через маленькое окошко, залито ярким светом, затем его уносят во тьму, где за образами из странных теней следует белое, почти призрачное небо, которое кажется ещё более неестественным в совокупности с чёрными силуэтами деревьев. Эта сцена — не просто метафора, а буквальная визуализация перехода в мир иной, в царство мёртвых.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Тени в этом фильме живут самостоятельными жизнями. Тень вампира, ползущая по стене независимо от источника света, или тень героя, которая не подчиняется своему хозяину, создаёт глубинное ощущение нестабильности законов физики и реальности. Тень здесь — не отсутствие света, а активная сила зла.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В следующем фильме «День гнева» свет будто становится резцом скульптора. Густые, почти материальные тени дома рассекаются мощными лучами, которые вылепливают из темноты фигуры людей и детали интерьера. Этот свет не просто освещает, он выделяет главное и погружает второстепенное во мрак.

Свет здесь не льется, а бьёт резкими, направленными потоками, словно пробиваясь сквозь щели в божественную реальность. Этот белый, холодный свет становится главным судьёй в фильме: он не согревает, а обнажает и испытывает. В сцене, где Анна произносит клятву перед гробом своего умершего мужа, свет, падающий на неё — это одновременно и знак её связи с Богом, и предвестие костра, на котором её сожгут.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Если в «Вампире» тень была средой обитания потустороннего, то в «Дне гнева» она становится метафорой греха, лжи и зла. Тени здесь необычайно густы, глубоки и материальны, они похожи на чёрную смолу. Когда мать Абсолона нашептывает свои клеветнические истории, её лицо часто наполовину погружено во тьму, визуализируя двойственность её натуры. Во время пыток Марты падающие тени людей показаны густыми чёрными силуэтами, которые раздваиваются из-за разных направлений источников освещения. Тень — это искушение, которое заполняет души героев и пространство дома.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Высокий, почти безжалостный контраст между ослепительным светом и бархатной тьмой становится визуальным выражением главного конфликта фильма: борьбы между фанатичной верой (свет) и тёмными убеждениями человеческой натуры (тень). В этом мире нет полутонов, как нет и компромисса для его героев.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В фильме «Слово» Дрейер оттачивают работу со светотенью до совершенства. Свет здесь не драматичен, как в «Вампире», а сакрален, ровен и полон спокойствия. Интерьеры дома залиты мягким, рассеянным светом, который льётся из невидимых источников. Этот свет не создает резких теней, он мягко окутывает персонажей и пространство в ореол безмятежности и благодати. Он превращает простую уютную гостиную в храм, а спальню умирающей Ингер — в святилище.

«Слово», 1955 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В кульминационной сцене воскрешения Ингер свет становится главным действующим лицом. Когда Йоханнес произносит молитву, кажется, что и без того светлое пространство наполняется ещё более чистым светом, который символизирует непосредственное присутствие Божественной силы. При этом для Дрейера важно, чтобы этот свет выглядел абсолютно естественным, органично вписанным в бытовую среду. Этим он подчёркивает свою главную идею: чудо не является чем-то потусторонним и театральным, оно может происходить с обычными людьми в реальном мире. Свет из обычного окна, проникающий в комнату — это и есть тот самый канал, через который является божественная воля.

«Слово», 1955 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Свет в фильме «Гертруда» по большей части лишён драматизма, как и сама героиня. Он не судит и не спасает, а лишь констатирует.

Локации фильма (гостиные, кабинеты, парки) почти всегда залиты ровным, рассеянным светом, практически лишённым теней. Этот свет не создаёт настроения, не символизирует божественное присутствие, как в «Слове». Он просто освещает пространство, делая его стерильным и безличным. Гостиная дома Гертруды кажется не обжитым местом, а сценой, где разыгрывается драма.

Из-за отсутствия резких теней персонажам негде спрятаться. Они всегда предстают перед зрителем в своей полной, обнажённой ясности. Этот свет подчеркивает пустоту пространства вокруг Гертруды, её одиночество и отчуждение даже в окружении людей.

«Гертруда», 1964 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В некоторых сценах свет используется для разделения пространства и подчёркивания разобщенности. В сценах разговоров с мужем и в сцене поцелуя с любовником Гертруда и мужчины часто находятся в разных световых зонах кадра, визуально разделённые невидимой стеной. Свет здесь становится маркером эмоциональной пропасти, которую невозможно преодолеть.

«Гертруда», 1964 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Движение камеры

Дрейер использует движение камеры экономно и всегда с чёткой драматургической целью, контрастируя статичное, созерцательное повествование с внезапными всплесками динамики.

Несмотря на общую статичность крупных планов, фильм «Страсти Жанны д’Арк» невероятно динамичен. Эта динамика достигается за счёт быстрого монтажа, особенно в сценах суда, пытки и казни, что создаёт ощущение смятения, психологического давления и эмоциональной бури. Зритель не просто наблюдает за судом со стороны, а оказывается в его эпицентре, захлёстываемый этим потоком взглядов и эмоций.

Дрейер постоянно снимает с нестандартных, часто наклонных точек. Он снимает снизу, возвышая и обожествляя Жанну, или сверху, унижая её и подчеркивая её одиночество и беззащитность перед судом. Вместе с этим судей, воинов и остальных чаще всего показывают снизу, визуально увеличивая их превосходство. Эти ракурсы создают ощущение дисбаланса и напряжения, дестабилизируют пространство, передавая не просто физическое, а экзистенциальное угнетение, крушение привычного миропорядка.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Даже когда камера статична, движение внутри кадра предельно интенсивно. По движению эмоций на лице Жанны мы видим её от истерики до отчаяния. Это микродвижения глаз, губ, бровей, которые говорят громче любого слова. Такими крупными планами Дрейер показывает, что самое большое драматическое действие происходит на человеческом лице.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В моменты эмоционального напряжения камера резко перестаёт быть статичной, и эта внезапность дополнительно усиливает эффект динамики. Для передачи внутреннего состояния героини камера трясётся, резко двигается из стороны в сторону, олицетворяя панику и безысходность. В момент казни камера скользит вдоль толпы, показывая эмоции на лицах окружающих людей и на мгновенье задерживаясь на каждом из них.

В заключительной сцене после сожжения Жанны Дрейер объединяет все приёмы для передачи динамики и создания эффекта паники: трясущаяся камера, съёмка с неестественно низких и высоких ракурсов, резкое чередование крупных, средних и дальних планов. В совокупности все эти приёмы заставляют зрителя застыть в напряжении, наблюдая за происходящим, и прочувствовать тот ужас, который происходит на экране.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Движение камеры в фильме «Вампир» служит не для плавного повествования. Его главная задача — передать субъективное, искажённое восприятие главного героя, его страх и потерю ориентации. Каждое движение камеры визуально отражает внутренние переживания героя, заставляя зрителя прочувствовать всю ужасающую атмосферу происходящего.

В ключевые моменты напряжения Дрейер использует дрожащий, неустойчивый кадр. Например, когда Аллен Грей обнаруживает, что в доме творятся какие-то необъяснимые вещи, камера начинает слегка дрожать, передавая его панику и беспомощность. Такая съёмка способна идеально передать состояние человека, охваченного ужасом.

Сцена похоронной процессии Алена снята таким же способом, однако здесь она направлена со стороны его взгляда, погружая зрителя на его место. Камера не просто показывает событие, она показывает его таким, каким его воспринимает помутнённый страхом разум героя: камера снова потрясывается, перспектива ломается и кажется нам неестественной, а ракурс снизу визуально увеличивает массивность окружения и всего мира по сравнению с самим героем.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Для придания сверхъестественному сюжету тревожной достоверности Дрейер снимает многие бытовые сцены камерой, следующей за героем по привычной реальной обстановке, что создает мощный контраст между обычной бытовой реальностью и вторгающимся в нее кошмаром.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Момент поиска вампира снят специально с самых разных ракурсов, показывая героев и сверху вниз, и снизу вверх. Это усиливает динамику происходящих событий и заставляет зрителя потеряться в пространстве. Чёрные фигуры людей на фоне одинаковые белых стен с тенями, неподвластными объяснению, сбивают с толку и не позволяют понять, происходит действие наяву или во сне.

«Вампир», 1932 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В фильме «День гнева» Дрейер приходит к почти полной статике. Камера неподвижна, персонажи часто замирают в строго определённых позах, а каждый кадр тщательно выстроен, как живописное полотно. Любое движение внутри кадра лишь подчеркивает общую монументальность. Эта строгая статичность создаёт ощущение, что мы наблюдаем не за разворачивающимся действием, а за уже свершившейся историей, чей финал предрешён. Герои не могут вырваться из рамок кадра, как и не могут избежать своей судьбы.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Когда движение все же возникает, оно носит ритуальный, замедленный характер. Медленное шествие по церкви, размеренные жесты, неторопливые повороты головы — всё это подчёркивает не бытовой, а сакральный характер происходящего. Даже в кульминационной сцене расправы над Абсолоном волнение и драматизм сняты с пугающей статичностью, что делает их ещё более жуткими и неотвратимыми.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Неподвижная камера постоянно фиксирует давящую архитектуру: низкие потолки, массивные балки, узкие дверные проёмы. Пространство становится визуальной метафорой несвободы, ограниченности выбора и духовной тюрьмы, в которую заключены герои. Камера не следует за ними, потому что им некуда бежать — судьба ждёт их в строго очерченных границах кадра.

«День гнева», 1943 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Движение камеры в фильме «Слово» плавно и целенаправленно, оно позволяет зрителю ощутить себя внимательным, но ненавязчивым сторонним наблюдателем, находящимся рядом с происходящим. Чаще всего это медленные панорамы, которые следят за перемещением персонажей по дому и их беседами, или плавные переходы, которые мягко переключают нас между говорящими. Они не дезориентируют, а, наоборот, позволяют созерцать и осмысливать происходящее. Например, сцены за столом сняты одним длинным кадром, устанавливая ритм и взаимоотношения между персонажами. Эта временная протяженность создает ощущение реального времени, погружая зрителя в жизнь семьи Борген.

«Слово», 1955 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

В самые драматические моменты камера либо замирает в полной статике, либо движется плавно и едва заметно. Эта неподвижность — не отсутствие действия, а его высшая концентрация. Она фокусирует всё внимание на эмоциях, взглядах и внутреннем состоянии героев. В финале фильма, когда Йоханнес воскрешает Ингер, камера стоит неподвижно рядом с гробом и показывает то окружающих людей, то саму Ингер, лежащую в гробу. Дрейер не пытается усилить эту эмоцию при помощи динамичного монтажа, вместо этого он предлагает зрителю наблюдать за этим чудом, затаив дыхание.

«Слово», 1955 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Движение камеры в фильме «Гертруда» сведено к абсолютному минимуму. Фильм построен на длинных планах с плавным, едва заметным движением камеры, заостряя внимание на каждом слове и движениях персонажей. Однако подавляющее большинство сцен снято неподвижной камерой. Диалоги происходят в строго выверенных мизансценах, где персонажи часто сидят или стоят в фиксированных позах. Сцены зачастую представляют из себя серию статичных кадров, где камера не реагирует на эмоциональный накал происходящего, а просто бесстрастно его фиксирует.

«Гертруда», 1964 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Дрейер использует исключительно длинные дубли, заставляя актеров проживать всю сцену от начала до конца, а также позволяет зрителю наблюдать за медленным угасанием иллюзий главной героини, касающихся любви. Этот приём способен плавно менять ракурсы, а также создавать эффект театрального представления, где все предопределено.

«Гертруда», 1964 г. Реж. Карл Теодор Дрейер

Заключение

Исследование пяти ключевых фильмов Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д’Арк», «Вампир», «День гнева», «Слово» и «Гертруда» позволяет сделать фундаментальный вывод: режиссёр выстраивает уникальную визуальную систему, где каждый элемент подчинён главной задаче — исследованию внутреннего мира человека.

Сквозь призму анализа трех фундаментальных элементов (крупного плана, светотени и движения камеры) была выявлена устойчивая и мощная структура, лежащая в основе всех рассмотренных фильмов:

1. Крупный план эволюционировал от тактильной агонии лица Жанны д’Арк через фрагментированные, тревожные детали в «Вампире» к скульптурным ликам веры в «Дне гнева» и «Слове» и, наконец, к замкнутой, непроницаемой маске в лице Гертруды. На всём этом пути крупный план оставался для Дрейера главным окном во внутренний мир человека, территорией, где разворачивается основная драма.

2. Свет и тень прошли путь от божественного света в «Страстях» через сюрреалистичную, враждебную тень «Вампира» к судящему свету в «Дне гнева» и одухотворённому свету «Слова», чтобы в «Гертруде» окончательно очиститься до ровного, безличного освещения, констатирующего одиночество. На каждом этапе свет был не физическим явлением, а активной метафизической силой.

3. Движение и статика камеры трансформировались от резкого динамичного монтажа и ракурсов в фильме «Страсти Жанны д’Арк» через дезориентирующие движения в «Вампире» к монументальной статике «Дня гнева» и «Гертруды» и ритуальной, неторопливой динамике «Слова». В каждом случае работа камеры и монтажа напрямую выражала отношение человека к своей судьбе: будь то паника, смирение или принятие.

В конечном счёте, фильмы Карла Теодора Дрейера — это не то, что просто смотрят, это то, в чём пребывают, и, благодаря виртуозной работе со светом, тенью и крупным планом, позволяют прочувствовать переживания героев и ощутить себя на их месте.

Андронова А. Карл Теодор Дрейер. Великий датчанин. — СПб.: Свое изд-во, 2014. — URI: http://kaidan.org/files/Carl Dreyer.pdf (дата обращения: 19.11.2025).

Дрейер К. Т. О кино. Статьи и интервью [Текст] / Карл Теодор Дрейер. Новое издательство, 2016 — 200 c.

Мур П. Карл Теодор Дрейер: Деспотичный датчанин [Электронный ресурс] // Seance [сайт]. — URL: https://seance.ru/articles/the-tyrannical-dane/ (дата обращения: 17.11.2025).

Acquarello Dreyer, Carl Theodor / Acquarello [Электронный ресурс] // Senses of Cinema: [сайт]. — URL: https://www.sensesofcinema.com/2002/great-directors/dreyer/ (дата обращения: 17.11.2025).

Amanda Doxtater Perilous Performance: Dreyer’s Unity of Danger and Beauty / Amanda Doxtater [Электронный ресурс] // Carl Th. Dreyer: [сайт]. — URL: https://www.carlthdreyer.dk/en/carlthdreyer/about-dreyer/working-method/perilous-performance-dreyers-unity-danger-and-beauty (дата обращения: 17.11.2025).

Tag Gallagher Chains of Dreams: Carl Th. Dreyer / Tag Gallagher [Электронный ресурс] // Carl Th. Dreyer: [сайт]. — URL: https://www.carlthdreyer.dk/en/carlthdreyer/about-dreyer/visual-style/chains-dreams-carl-th-dreyer (дата обращения: 19.11.2025).

Карл Теодор Дрейер «Страсти Жанны д’Арк» (1928г)

Карл Теодор Дрейер «Вампир» (1932г)

Карл Теодор Дрейер «День гнева» (1943г)

Карл Теодор Дрейер «Слово» (1955г)

Карл Теодор Дрейер «Гертруда» (1964г)