Визуальная аскеза Карла Теодора Дрейера

Карл Теодор Дрейер (Carl Theodor Dreyer, 1889–1968)

«Датский кинорежиссёр, один из основоположников европейского авторского кино. Его творчество отличается визуальным минимализмом, вниманием к лицу и внутреннему состоянию человека, сочетанием документальной точности и духовной символики. Работал журналистом и сценаристом, что сформировало его аналитический, наблюдательный стиль. Среди ключевых фильмов: „Страсти Жанны д’Арк“ (1928), „Вампир“ (1932), „День гнева“ (1943), „Слово“ (1955). Дрейер оказал значительное влияние на Брессона, Бергмана и Тарковского.»

Концепция:

Карл Теодор Дрейер — одна из самых тонких и трагически честных фигур европейского кинематографа первой половины XX века. Его визуальный язык нельзя рассматривать вне контекста его жизненного опыта и профессии. До начала режиссёрской карьеры Дрейер работал журналистом и сценаристом, что сформировало его как наблюдателя, внимательного к деталям человеческого поведения, выражениям лица, неуловимым психологическим состояниям. Для него истина проявляется не в действии, а в выражении — в мимике, жесте, молчании.

Такой взгляд определил всю его режиссёрскую поэтику. Он создает «кино внутреннего взора», где внешний минимализм сочетается с максимальной интенсивностью чувства. Дрейер не стремится к драматической выразительности — он ищет эмоциональную правду. В отличие от своих современников-экспрессионистов, он не деформирует пространство, а очищает его от всего лишнего, оставляя только актёра, свет и тишину.

Фокус исследования — анализ визуальной аскезы Дрейера: его работы с крупным планом, лицом актёра, пластикой и светом как средствами выражения внутреннего состояния. Особое внимание уделяется тому, как режиссёр превращает лицо в носитель духовного содержания — пространство, где раскрывается истина, боль и вера.

Визуальная структура фильмов Дрейера строится по принципу сдержанности и точности, унаследованной из его журналистского подхода. Каждый кадр — как статья, очищенная от лишних слов. Свет в его фильмах не просто оформляет пространство — он структурирует смысл, отделяет духовное от телесного. Мимика и взгляд становятся главным инструментом нарратива: эмоция проявляется не в действии, а в моменте внутреннего озарения.

Метод исследования основан на визуальном анализе кадра и ритма, сопоставлении мимики, освещения и композиции, а также на интерпретации повторяющихся визуальных мотивов — взгляда, тишины, изоляции, света как откровения.

Главная идея работы заключается в том, что Дрейер создаёт визуальный эквивалент духовной жизни человека. Его кино — это не повествование, а процесс внутреннего очищения, акт веры, совершаемый в пространстве кадра.

Микаэль (1924) — первые эксперименты с психологической камерностью и лицом как носителем чувства;

Страсти Жанны д’Арк (1928) — кульминация пластики крупного плана, где лицо становится иконой веры;

Вампир (1932) — исследование неустойчивости восприятия и предела между телом и духом;

День гнева (1943) — визуальная строгость и этическая драма в статике и паузах;

Слово (1955, частично) — синтез визуальной и духовной аскезы.

Глава 1.

«Микаэль» (1924)

Свет как духовное выделение, а не реалистическая деталь.

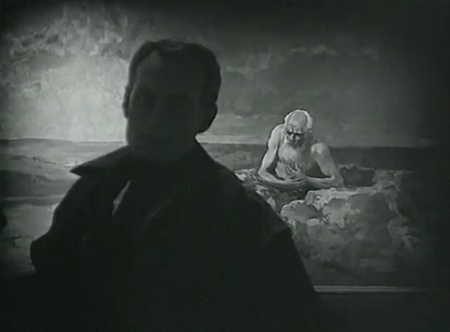

кадры из Фильм Карла Теодора Дрейера «Микаэль» (Mikael 1924)

«В сцене, где персонаж стоит перед изображением старца-отшельника, этот принцип проявляется особенно отчётливо. В первом кадре герой почти полностью скрыт во мраке, а освещён только фон — фигура старца. Свет здесь принадлежит не внешнему миру, а духовному образу. Такое разделение подчёркивает внутреннюю тьму героя, его отчуждение от божественного. Во втором кадре лицо актёра постепенно выходит из тьмы, и он оказывается в одной световой плоскости с образом за спиной. Этот переход — визуальное воплощение просветления, момента, когда человек соприкасается с духовным смыслом. Свет как бы исходит из картины и проникает в мир живого, соединяя две реальности — человеческую и метафизическую.»

кадр из Фильм Карла Теодора Дрейера «Микаэль» (Mikael 1924)

кадры из Фильм Карла Теодора Дрейера «Микаэль» (Mikael 1924)

«В обеих сценах („Микаэль“, 1924) свет и композиция строят отношения власти, вины и духовной дистанции между персонажами.»

кадр из Фильм Карла Теодора Дрейера «Микаэль» (Mikael 1924)

«Конфликт между Зоре и Михаэлем — это не просто конфликт влюбленных. Это столкновение двух концепций бытия. Для Зоре Михаэль — это муза, источник вдохновения, живое произведение искусства, которое он создает и которым хочет владеть. Его любовь — это любовь творца к своему творению, любовь тотальная, поглощающая, не оставляющая места для свободы объекта. Власть и любовь в его сердце сплетаются в тугой, болезненный узел.»

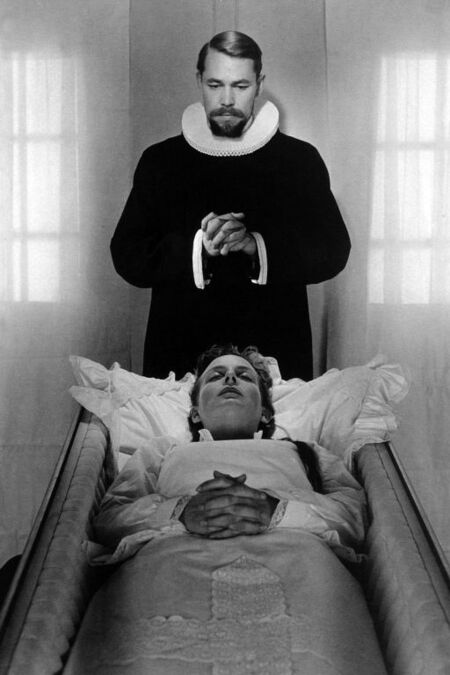

кадры из Фильм Карла Теодора Дрейера «Микаэль» (Mikael 1924)

«Финал фильма неизбежен и очищающ. Зоре, умирая в одиночестве в своей постели, в присутствии одного лишь журналиста Суитта, прощает Михаэля. Этот жест смирения — его последняя и величайшая победа. Он побеждает свою собственную тираническую любовь, отпуская тот объект, который был для него всем. Смерть Зоре — это не поражение, а акт высшего творения, последний штрих на полотне его жизни. Он уходит, освобожденный от мук страсти и владения.»

Глава 2:

«Страсти Жанны д’Арк» (1928)

Крупный план как акт откровения.

кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (1928)

кадры из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (1928)

«Крупный план у Дрейера — инструмент концентрации и очистки образа: от лишнего движения, подробностей фона, отвлекающих деталей. Всё внимание — лицу и эмоции. Это соответствует представлению режиссёра о кино как средстве выражения внутреннего опыта, а не развлекательного повествования.»

Минимализм декораций и концентрация на лице.

кадры из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (1928)

«Дрейер помещает актёров в пустое пространство, чтобы лицо стало главным носителем драмы. Крупные планы инквизиторов, снятые экстремально близко, раскрывают их жестокость и страх — каждая морщина, дрожание век, движение зрачка превращаются в действие. Камера буквально стирает дистанцию между зрителем и персонажем, создавая ощущение духовного вторжения.»

кадры из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (1928)

«Контраст между светлыми, почти ослепительно белыми стенами и темными, рельефными лицами создаёт визуальный конфликт плоти и духа. Свет, падающий на кожу, подчеркивает материальность, в то время как пустое пространство за спиной растворяет человека в бесконечности. Таким образом, минимализм формы служит выражением высшей степени сосредоточенности — режиссёр сводит кино к лицу, свету и тишине, превращая кадр в акт внутреннего откровения.»

Глава: 3

«Вампир» (1932)

Рассеянный свет и неопределённость контуров.

кадр из фильма «Вампир» (1932)

«В „Вампире“ рассеянный свет и неопределённость контуров выражают переход к нематериальному кино. Дрейер исследует границы видимого: его свет не освещает — он сомневается, мерцает, растворяет. Так режиссёр создаёт феноменологическое пространство сна, где изображение перестаёт быть образом вещей и становится образом состояния. Это ключевой шаг от реализма „Микаэля“ и „Жанны д’Арк“ к мистическому символизму зрелого Дрейера.»

кадр из фильма «Вампир» (1932)

Визуальная нестабильность как форма внутреннего страха.

кадры из фильма «Вампир» (1932)

Образ тела как переходного состояния между духом и материей.

«Дрейер обращается к теме страха и тревоги через визуальные средства, а не через звуковой шок или яркие спецэффекты. Он сознательно создаёт пространство нестабильности, где контуры, свет и движение лишены привычной опоры.»

кадры из фильма «Вампир» (1932)

«Свет не подчёркивает текстуру или объём так, как в классическом натурализме — он „выявляет“ тревогу: тени становятся самостоятельными, порой „плывущими“, объекты — полу-видимыми. Например, описано, что съемка велась „частично через чёрное сетчатое полотно перед объективом“, чтобы создать „мучительное состояние полу‐осознания“.»

Камера-наблюдатель и визуальное отчуждение.

«Камера часто переходит в нестандартную точку зрения: взгляд героев, затем мгновенный сдвиг, и мы понимаем, что были в другом пространстве либо зафиксированы извне. Это усиливает ощущение: зритель не „наблюдает“, он теряет позицию. Такая визуальная стратегия создаёт внутренний страх, не диктованный сюжетом, а возникающий из состояния неопределённости: где я? что происходит? станет ли свет фиксировать меня или исчезнет?»

Глава: 4

«День гнева» (1943)

Геометрия кадра и ритм молчания.

кадры из фильма «День гнева» (1943)

кадры из фильма «День гнева» (1943)

«Вместо динамических монтажей режиссёр предпочитает длительные пролёты камеры, часто скользящий по комнате, но движение замедлено, почти медитативно. Пространство становится театрально организованным, персонажи находятся в рамках геометрии, а не вне её.»

кадры из фильма «День гнева» (1943)

«Геометрия кадра в фильме — не просто фоновая структура, она участвует в драме: героиня и окружающее её пространство становятся визуально соотнесёнными. Когда она стоит у колонны или дверь за её спиной симметрична её фигуре, это подчёркивает её ограниченность и социальное положение.»

Контраст света и тени как форма морального конфликта.

кадры из фильма «День гнева» (1943)

«В интерьерах парасоната свет часто падает резко, отделяя фигуры персонажей от фона. Например: героиня Анна освещена таким образом, что её лицо ярко выделяется, тогда как пространство вокруг погружено в тень. Это создаёт символический эффект: свет „открывает“ её внутреннее состояние, тень же — моральную тягость её окружения.»

кадры из фильма «День гнева» (1943)

«Сцены обвинения и судебного допроса характеризуются тем, что лица персонажей искажены светом сбоку или сзади, тени падают на глаза, части тела скрыты. Так визуально передаётся не только страх персонажа, но и моральное давление системы. Свет не даёт полного покоя, тень не даёт укрытия. Это подчёркивает идею: персонажи находятся между светом правды и тенью неправды, между личной честностью и социальным осуждением.»

Глава: 5

«Слово» (1955)

Визуальная аскеза как форма веры.

«В центре сюжета — семейный конфликт, разные формы христианской веры (либо внешней обрядовости, либо подлинной внутренней убеждённости), кульминацией которого становится чудо. Фильм анализируется как пример „трансцендентального стиля“ в кино.»

«Следуя принципам визуальной аскезы, фильм использует длительные паузы, редкую музыку, спокойный звук. Эти паузы превращаются в визуальные молитвы.»

Тишина как структурный элемент кадра.

«Визуальная и звуковая тишина организуют кадр как замкнутое молитвенное пространство. В сценах семейных разговоров в доме Бро работающее радио, звуки ветра или шаги служат тонкими акцентами, но никогда не нарушают общей звуковой пустоты. Тишина словно „раздвигает“ стены кадра, создавая ощущение бесконечной паузы — пространства, где вера или сомнение становятся ощутимыми.»

«Каждый диалог прерывается паузами, во время которых камера продолжает удерживать фигуры в кадре. Так создаётся уникальная структура времени — время созерцания, не линейное, а „пребывающее“. Эти паузы задают пульсацию фильма: слово, пауза, взгляд, дыхание, снова слово.»

«Молчание персонажей в фильме не есть слабость — это форма религиозного опыта. Главный герой, Иоханнес, живущий в состоянии мистического безумия, произносит слова крайне редко, и каждый раз после его реплики наступает долгая пауза. Эта звуковая пустота заставляет зрителя прислушаться к внутреннему пространству кадра. Тишина становится не пассивной, а активной формой присутствия Бога: когда человек исчерпывает язык, остаётся лишь тишина как свидетель веры.»

Выводы:

Общее для всех фильмов Дрейера — вера в изображение как форму духовного высказывания. Свет, тишина, взгляд, неподвижность — это не внешние приёмы, а элементы внутреннего языка, через который режиссёр говорит о вере, страхе, страдании, сострадании. Его визуальная аскеза рождается из этического чувства: изображение не должно лгать, преувеличивать, имитировать. Оно должно быть правдивым настолько, чтобы позволить зрителю не просто увидеть, но пережить состояние персонажа.

«Исследование визуального языка Карла Теодора Дрейера позволяет увидеть, как режиссёр выстраивает собственную киноэстетику — аскетичную, сосредоточенную, метафизическую, в которой форма неотделима от содержания. Его фильмы первой половины XX века объединяет стремление к очищению кинематографического образа от всего второстепенного ради раскрытия внутренней истины человека.

В каждой из рассмотренных работ Дрейера — от раннего „Микаэля“ до зрелого „Дня гнева“ — последовательно проявляется одна и та же интенция: поиск духовного опыта средствами визуального языка.»

Материал 1 // Dzen. URL: https://dzen.ru/a/aQICTWz0_HS_Wa5N

(дата обращения: 15.11.2025).

The Passion of Joan of Arc (1928) — Dreyer // The Cinema Archives. URL: https://thecinemaarchives.com/2020/01/15/the-passion-of-joan-of-arc-1928-dreyer/?utm_source=

(дата обращения: 15.11.2025).

Vampyr (1932). Film-kritik // Blog-Fluxkompensator. URL: https://blog-fluxkompensator.de/vampyr-1932-filmkritik

(дата обращения: 15.11.2025).

Waking Life & psychological horror: Carl Theodor Dreyer’s Vampyr // BFI. URL: https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/features/waking-life-psychological-horror-carl-theodor-dreyers-vampyr?utm_source=

(дата обращения: 15.11.2025).

Herlofs Martes Interrogation // Scalar USC. URL: https://scalar.usc.edu/works/reel-norden/media/herlofs-martes-interrogation?utm_source=com

(дата обращения: 15.11.2025).

Материал 7 // Dzen. URL: https://dzen.ru/a/ZKf3LE1JhhvRWsvx

(дата обращения: 15.11.2025).

Женщина в песках // Kinorium. URL: https://ru.kinorium.com/45744/

(дата обращения: 15.11.2025).

Материал 1 // Dzen. URL: https://dzen.ru/a/aQICTWz0_HS_Wa5N

(дата обращения: 15.11.2025).

The Passion of Joan of Arc (1928) — Dreyer // The Cinema Archives. URL: https://thecinemaarchives.com/2020/01/15/the-passion-of-joan-of-arc-1928-dreyer/?utm_source=

(дата обращения: 15.11.2025).

Vampyr (1932). Film-kritik // Blog-Fluxkompensator. URL: https://blog-fluxkompensator.de/vampyr-1932-filmkritik

(дата обращения: 15.11.2025).

Waking Life & psychological horror: Carl Theodor Dreyer’s Vampyr // BFI. URL: https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/features/waking-life-psychological-horror-carl-theodor-dreyers-vampyr?utm_source=

(дата обращения: 15.11.2025).

Herlofs Martes Interrogation // Scalar USC. URL: https://scalar.usc.edu/works/reel-norden/media/herlofs-martes-interrogation?utm_source=com

(дата обращения: 15.11.2025).

Материал 7 // Dzen. URL: https://dzen.ru/a/ZKf3LE1JhhvRWsvx

(дата обращения: 15.11.2025).

Женщина в песках // Kinorium. URL: https://ru.kinorium.com/45744/

(дата обращения: 15.11.2025).