Визуализация детского страха в анимации

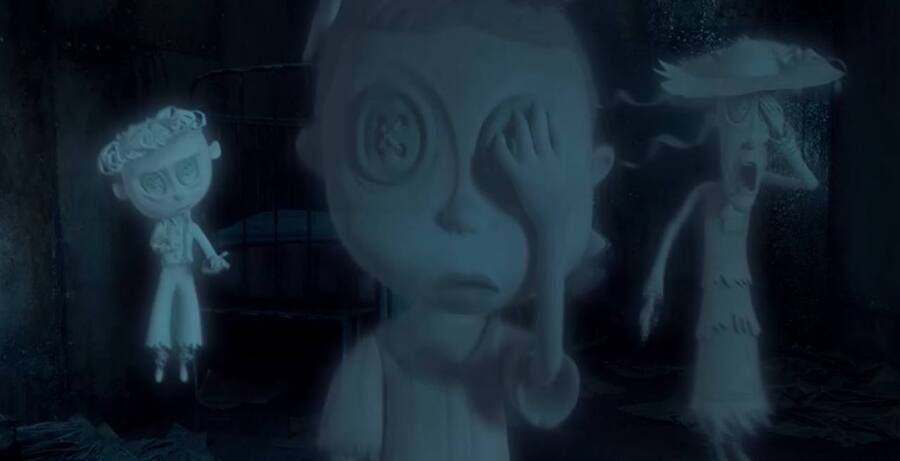

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Рубрикатор

Рубрикатор Концепция Глава 1. От эмоции к образу: психология страха 1.1. Эмоциональная природа страха: психологический аспект 1.2. Визуализация эмоций: Чудовище как отражение бессознательного 1.3. От страха к осознанию: интерпретации в искусстве и мифологии Глава 2. Художественно-визуальные средства выражения страха 2.1. Цвет и свет как выражение тревоги 2.2. Деформация формы и пространства 2.3. Монтажный ритм и движение как динамика страха 2.4. Пространство страха: дом, ночь, кровать, тьма 2.5. Символика теней и пустоты Глава 3. Образ чудовища под кроватью 3.1. Формы чудовища и эволюция образа 3.2 Взаимодействие монстра и ребёнка в кадре Заключение

Концепция

Кадр из м/ф «Франкенвини», реж. Тим Бёртон, 2012.

Современная анимация давно вышла за рамки развлекательного жанра и стала одним из самых выразительных способов исследования внутреннего мира человека. Среди всех эмоциональных состояний именно детский страх обладает исключительной пластичностью и визуальной выразительностью. Он прост, инстинктивен и в то же время глубоко символичен.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Выбор темы обусловлен интересом к феномену страха как одной из базовых эмоциональных реакций человека, формирующейся ещё в детстве и оказывающей значительное влияние на восприятие мира. Детские страхи особенно выразительны, они нередко принимают конкретные формы в воображении ребёнка. Один из самых узнаваемых и устойчивых образов — «чудовище под кроватью», существо, живущее в темноте, которое воплощает неосознанную тревогу ребёнка. Этот образ широко распространён в массовой культуре и особенно в анимации, где визуальные средства позволяют тонко передавать психологические состояния.

Кадр из м/ф «Корпорация монстров», реж. Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, 2001.

Художники-аниматоры через форму, цвет, свет, движение и ритм визуализируют страх, делая невидимое — видимым.

Цель исследования — выявить визуальные принципы, приёмы и образы, с помощью которых в анимации передаётся детский страх, в частности через мотив «чудовища под кроватью».

Задачи исследования — проанализировать психологическую и культурную природу детского страха, выявить, почему образ чудовища становится устойчивым символом детской тревоги. Исследовать визуальные способы выражения страха в анимации — через цвет, свет, ритм, композицию, движение и фактуру изображения. Рассмотреть эволюцию образа «чудовища под кроватью» в мировой и отечественной анимации.

Ключевые вопросы: как средствами анимационного языка можно изобразить страх так, чтобы зритель испытал эмоцию? И как изменялся образ «чудовища под кроватью»?

Кадр из м/ф «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

Работа выстраивается по принципу последовательного погружения в тему: от теоретического осмысления феномена детского страха — к анализу визуальных воплощений. На первом этапе изучаются психологические и культурные источники, описывающие природу детского страха и особенности его визуализации. Затем проводится анализ конкретных анимационных примеров, в которых появляется мотив «чудовища под кроватью». Особое внимание уделяется выразительным средствам.

Кадр из м/ф «Никто не нормальный», реж. Кэтрин Прауз, 2020.

Сейчас детский страх в анимации рассматривается не только как способ запугивания зрителя, а еще и как художественный язык, с помощью которого можно говорить о хрупкости, уязвимости и росте. Визуальное исследование станет основой для формирования целостной эстетической концепции дипломного фильма и позволит глубже понять, как через визуальную метафору страх превращается в опыт познания и принятия себя.

Кадр из м/ф «Песочный человек», реж. Пол Берри, 1991.

Эта тема непосредственно связана с моей выпускной квалификационной работой — анимационным фильмом, посвящённым страху как естественному этапу становления личности. Визуальное исследование становится не просто теоретической основой, но и инструментом художественного поиска. Оно помогает определить образный строй фильма: палитру, фактуру, освещение, ритм движения, характер персонажей, то есть выработать собственный визуальный язык, основанный на осмыслении темы страха через анализ уже существующих анимационных решений.

Кадр из м/ф «Труп невесты», реж. Тим Бёртон, 2005.

Глава 1. От эмоции к образу: психология страха

1.1. Эмоциональная природа страха: психологический аспект

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Страх это одна из базовых и наиболее древних эмоций, формирующих поведение человека. Он возникает как реакция на угрозу, но его значение выходит далеко за рамки инстинктивного самосохранения. С точки зрения психологии, страх выполняет адаптивную функцию: он помогает осознать границы собственного «я» и определить, что находится вне зоны безопасности. Именно в детстве эта эмоция проявляется наиболее ярко, ребёнок только начинает отделять реальное от воображаемого, и потому любое неизвестное становится потенциально пугающим.

Кадр из м/ф «Франкенвини», реж. Тим Бёртон, 2012.

Психологи отмечают, что страх в детском возрасте — естественный этап становления личности. Зигмунд Фрейд рассматривал детские страхи как проявление бессознательных конфликтов, а Карл Густав Юнг связывал их с архетипами коллективного бессознательного — универсальными образами, унаследованными человечеством.

Чудовище, тьма, тень, шум под кроватью — всё это символы вытесненных страхов, которые дети ещё не могут рационально объяснить. Когда ребёнок воображает существо, прячущиеся в темноте, он, по сути, визуализирует собственную неосознанную часть, переводя внутреннее в образное.

Кадр из м/ф «Ёжик в тумане», реж. Юрий Норштейн, 1975.

Если страх — это внутреннее ощущение угрозы, то чудовище, возникающее в воображении, становится его зримым воплощением. Оно не внешний враг, а отражение внутренних процессов, визуальная форма тревоги и неосознанных переживаний. Психологическая природа страха тесно связана с механизмом воображения: человек наделяет абстрактное чувство конкретными чертами, превращая эмоциональное напряжение в образ. В детской психике этот процесс особенно интенсивен, ребёнок ещё не отделяет реальное от фантазийного, и страх естественно рождает визуальные метафоры: тень превращается в монстра, шум — в дыхание чудовища, темнота — в живое существо.

Кадр из м/ф «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

Фрагмент из кадра из м/ф «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

Фрагмент из кадра из м/ф «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

1.2. Визуализация эмоций: Чудовище как отражение бессознательного

Современные исследователи, такие как Бруно Беттельхейм, отмечают, что сказки и визуальные истории помогают ребёнку переработать страх, потому что в них тревожное находит форму. Через образ чудовища, ведьмы или тьмы дети символически сталкивается со своими чувствами и учится их осмысливать. Анимация в этом смысле становится продолжением сказочного языка — она материализует эмоцию, наделяя её пластикой, цветом и движением.

Кадр из м/ф «Паранорман, или Как приручить зомби», реж. Сэм Фелл, Крис Батлер, 2012.

Анимация обладает уникальной способностью передавать такие состояния, так как она сама по природе динамична: линия дрожит, свет мерцает, фигуры изменяются — и всё это работает как визуальные метафоры эмоционального напряжения.

Кадр из м/ф «Паранорман, или Как приручить зомби», реж. Сэм Фелл, Крис Батлер, 2012.

Визуализация страха в анимации — это не просто приём для создания напряжения. Это способ художественного исследования внутреннего мира ребёнка, перевод эмоций в язык цвета, движения и формы. Понимание психологической природы страха позволяет художнику-аниматору создавать образы, которые не пугают зрителя напрямую, а помогают ему распознать собственные чувства и прожить их.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Таким образом, страх в детской анимации — не разрушительная эмоция, а необходимый инструмент роста, который через визуальные метафоры становится понятным, управляемым и, в конечном итоге, преодолённым.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

1.3. От страха к осознанию: интерпретации в искусстве и мифологии

Путь от страха к осознанию — это и психологический, и визуальный сценарий, который определяет драматургию анимационного образа.

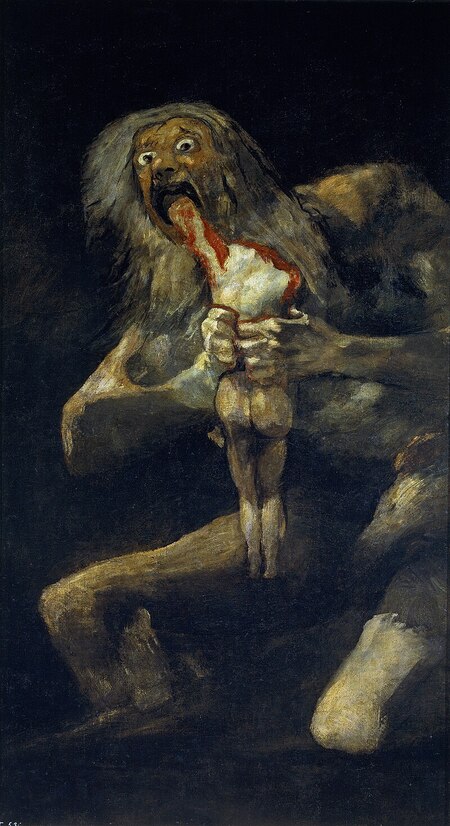

Сатурн, пожирающий своего сына. Ф. Гойя. 1819–1823\ Сатурн, пожирающий своего сына. П. Рубенс. 1636–1638.

Если рассматривать страх не только как эмоциональную реакцию, но как фундаментальный культурный опыт, становится очевидно, что человечество с древнейших времён стремилось осмыслить и визуализировать его. От первобытных наскальных изображений чудовищ до современных анимационных фильмов — страх всегда присутствовал в искусстве как двигатель воображения.

Герника. П. Пикассо. 1937.

Вторая версия триптиха 1944 года. Ф. Бэкон. 1988.

В мифологии разных народов чудовища, демоны, тени и духи олицетворяли первобытный ужас перед силами природы и внутренними противоречиями человеческой души. Гидра, Медуза Горгона, Цербер, Кощей Бессмертный, Яга — это не только враги героя, но и испытания, символы страха, которые необходимо преодолеть, чтобы обрести целостность. В мифологической логике чудовище всегда связано с процессом инициации, перехода из детства, из неведения в знание. Побеждая чудовище, герой побеждает собственную тень, становится сознательным.

Змиевна. Рерих Н. К. 1874.

Садко. Илья Репин. 1876. \ Баба-яга. Виктор Васнецов. 1917

В истории искусства страх постепенно теряет статус чисто разрушительной силы и становится предметом эстетического осмысления. В живописи романтизма он превращается в образ внутренней тревоги, ночного кошмара, психологического беспокойства.

Купчиха и домовой. Борис Кустодиев. 1922.

Психоаналитическая интерпретация мифов подчёркивает, что борьба с чудовищем, это метафора внутреннего развития. Страх в этом контексте — не враг, а проводник. Мифологические сюжеты, таким образом, формируют архетипическую основу для будущих визуальных интерпретаций страха в искусстве, в том числе и в анимации.

Хоровод. Хуго Симберг. 1898.

Мифология и искусство разных эпох демонстрируют единый психологический механизм: страх, будучи визуализированным, становится осознанным, а значит — преодолимым.

Кадр из м/ф «Паранорман, или Как приручить зомби», реж. Сэм Фелл, Крис Батлер, 2012.

В контексте визуального исследования этот переход ключевой: изображая страх, важно не просто зафиксировать эмоцию, но показать её динамику, процесс внутреннего изменения. Детский страх это не финальное состояние, а начало пути. Именно это свойство лежит в основе анимационного искусства: превращая эмоцию в образ, художник помогает зрителю пройти путь от тревоги к пониманию.

Кадр из м/ф «Франкенвини», реж. Тим Бёртон, 2012.

Глава 2. Художественно-визуальные средства выражения страха

2.1. Цвет и свет как выражение тревоги

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Визуализация детского страха часто опирается на использование определённых цветовых палитр. Холодные оттенки — синие, фиолетовые, серые — традиционно ассоциируются с чувством тревоги, будоражащей неизвестности и одиночества. Они способны создать атмосферу напряжённости и внутреннего дискомфорта. В то же время насыщенный красный или оранжевый цвет может символизировать острое чувство опасности, внутреннее возбуждение или страх перед конкретной угрозой.

Кадр из м/ф «Труп невесты», реж. Тим Бёртон, 2005.

Освещение в анимации используется не только для создания реалистичного пространства, но и для акцентирования тревожных моментов. Зачастую свет становится инструментом выделения страха: резкие тени, смены освещённости, тусклый или рассеянный свет создают ощущение неопределённости и безысходности.

Кадр из м/ф «Дом-монстр», реж. Гил Кинан, 2006.

Неустойчивость освещения отражает хрупкость эмоционального равновесия, а тень, обволакивающая персонажей, символизирует присутствие бессознательного страха.

Кадр из м/ф «Розовая кукла», реж. Валентин Ольшванг, 1997.

Ночное освещение детских комнат это источник тревожного эффекта. Синие и фиолетовые полутона, мягкие тени и отражения на стенах создают узнаваемую атмосферу ночного страха. Цвет и свет в анимации — это не просто визуальные параметры, а драматургические категории, с помощью которых создаётся эмоциональная структура страха. Цвет задаёт атмосферу, свет формирует ритм восприятия, а их взаимодействие позволяет превратить невидимую эмоцию в видимую материю образа.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

2.2. Деформация формы и пространства

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Кадр из м/ф «Франкенвини», реж. Тим Бёртон, 2012.

Визуальный язык анимации обладает уникальной возможностью искажать физическую реальность, подчёркивая внутренние состояния персонажа. Страх, как правило, разрушает привычные пропорции, нарушает стабильность и симметрию. Именно поэтому деформация формы и пространства становится одним из главных выразительных инструментов в изображении тревоги.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Если цвет и свет воздействуют на эмоциональное восприятие зрителя, то форма и пространство определяют структуру самого страха — его геометрию, ритм и телесность.

Кадр из м/ф «Дом-монстр», реж. Гил Кинан, 2006.

Психологически восприятие деформации связано с чувством потери контроля. Когда привычный мир вдруг теряет устойчивость, зритель интуитивно ощущает угрозу. Визуальные средства, создающие это ощущение, включают изменение масштаба, перспективы, геометрии линии, нарушение пропорций тела и смещение пространственных осей.

Кадр из м/ф «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

Кадр из м/ф «Обида», реж. Анна Буданова, 2013.

2.3. Монтажный ритм и движение как динамика страха

Страх — это всегда процесс: он нарастает, достигает пика и спадает. Поэтому именно время, ритм и динамика становятся теми инструментами, которые позволяют аниматору перевести эмоциональное напряжение в визуальную энергию. Через монтаж, темп и характер движения можно вызвать у зрителя физиологическую реакцию тревоги: учащённое дыхание, ожидание, предчувствие.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Движение превращается в ритмическую метафору внутреннего состояния: дыхание героя, биение сердца, дрожь пространства.

Кадр из м/ф «Розовая кукла», реж. Валентин Ольшванг, 1997.

В анимации ритм приобретает особое значение, поскольку художник полностью контролирует длительность и частоту каждого движения. Здесь страх создаётся не только образом чудовища, но и тем, как оно движется и как движется сам фильм. Например, если монтаж построен на чередовании коротких, резких планов и затянутых пауз. Движения героя неловкие, будто замедленные, а движения монстра — стремительные и прерывистые. Это чередование создает ощущение непредсказуемости: зритель не знает, когда именно произойдёт страшный момент. Пауза становится не отдыхом, а пространством ожидания.

Кадр из м/ф «Труп невесты», реж. Тим Бёртон, 2005.

Или же в фильме «Коралина в Стране Кошмаров» страх строится на постепенном ускорении: сначала движения плавные, текучие, кукольные, но по мере приближения кульминации темп монтажа и ритм движения становятся нервными, угловатыми. Тени двигаются быстрее, чем персонажи, а монтаж словно сбивается. Эта динамическая нестабильность заставляет зрителя почувствовать эмоциональный сбой — состояние, когда привычный мир выходит из-под контроля.

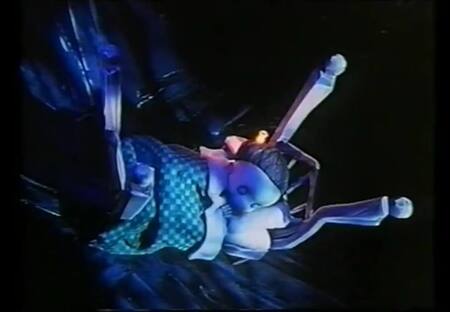

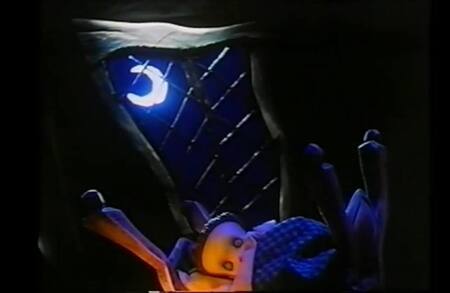

Кадр из м/ф «Песочный человек», реж. Пол Берри, 1991.

Особое значение имеет пульсация движения, когда повторяющиеся жесты или колебания создают эффект навязчивости.

Кадр из м/ф «Красные каблуки», реж. Олеся Щукина, 2011.

2.4. Пространство страха: дом, ночь, кровать, тьма

Кадр из м/ф «Комната моего отца», реж. Нари Джанг, 2019.

Ребёнок может бояться не столько конкретного объекта, сколько места, в котором скрывается неизвестное. Страх часто материализуется через архитектуру — через дом, ночь, тьму, закрытое пространство. Дом может быть как убежищем, так и ловушкой, кровать — границей между безопасным и опасным, а ночь — временем, когда привычный мир теряет устойчивость.

Кадр из м/ф «Песочный человек», реж. Пол Берри, 1991.

Кадр из м/ф «Песочный человек», реж. Пол Берри, 1991.

Кровать часто центральный символ детского страха. Пространство под кроватью буквально населено чудовищами. Так же может использоваться архитектура, как границы: дверь, занавеска, окно, одеяло, шкаф. Это границы между известным и неизвестным, между сознанием и воображением.

Кадр из м/ф «Дом-монстр», реж. Гил Кинан, 2006.

Кадр из м/ф «Дом-монстр», реж. Гил Кинан, 2006.

Одним из самых ярких примеров пугающего пространства является мультфильм «Дом-монстр». Пространство буквально оживает, воплощая детское воображение, где неодушевлённые вещи обретают зловещие свойства. Дом, как образ бессознательного, хранит тайну, которую ребёнок должен разгадать.

Кадр из м/ф «Обида», реж. Анна Буданова, 2013.

2.5. Символика теней и пустоты

Кадры из м/ф «Колесо обозрения», реж. Карлос Баэна, 2018.

Тень это один из самых древних визуальных образов страха. В психоанализе тень символизирует вытесненное, то, что человек не готов осознать. Для ребёнка тень, это не просто отсутствие света, а живое существо, способное двигаться и менять форму. В анимации тень становится автономным персонажем и воплощением внутреннего страха.

Кадр из м/ф «Песочный человек», реж. Пол Берри, 1991.

Тени в мультипликации могут жить своей жизнью, быть спутниками и помощниками, или же стать агрессивными. Когда она не подчиняется нам, это становится знаком того, что реальность больше не подчиняется привычным законам.

Кадр из м/ф «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

Пустота также важный структурный элемент визуальной тревоги. Она проявляется через отсутствие деталей, тишину, медленные паузы, одиночные объекты в кадре. Белое пустое пространство экрана становится визуальным эквивалентом утраты памяти и смысла. Отсутствие цвета и звука вызывает у зрителя чувство дискомфорта. Страх не перед тем, что есть, а перед тем, что исчезло. В «Ёжике в тумане» пустота проявляется как туман, в котором всё растворяется. Эта визуальная недосказанность вызывает эмоцию тревожного ожидания. Пустота в анимации не равна отсутствию — она наполняется смыслом, становится активной частью кадра.

Кадр из м/ф «Ёжик в тумане», реж. Юрий Норштейн, 1975.

Кадр из м/ф «Ёжик в тумане», реж. Юрий Норштейн, 1975.

Кадр из м/ф «Ёжик в тумане», реж. Юрий Норштейн, 1975.

Глава 3. Образ чудовища под кроватью

Кадр из м/ф «Корпорация монстров», реж. Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, 2001.

Образ чудовища под кроватью — универсальный архетип детского страха, который в анимации претерпел значительную эволюцию. Изначально это существо часто изображалось как тёмное, неопределённое пятно или фигура, лишённая чётких очертаний, что символизировало иррациональный страх ребёнка перед неизвестным. Со временем формы чудовища становились более детализированными и индивидуализированными — от различных фантастических зверей и карикатурных монстров до антропоморфных образов с выраженной психологической характеристикой.

3.1. Формы чудовища и эволюция образа

Так, визуальный образ чудовища эволюционирует от гротескного тела к эмоциональному символу. Современная анимация исследует не то, как выглядит страх, а то, как он ощущается.

Кадр из м/ф «Корпорация монстров», реж. Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, 2001.

Форма чудовища всегда отражает не внешний, а внутренний мир персонажа. В ранней анимации 1930–1950-х годов монстры изображались как комические фигуры: скелеты, привидения, чудики, которые скорее забавляли, чем пугали. Здесь чудовище существовало «вне» ребёнка, выполняя роль развлечения и катарсиса, позволения посмеяться над страхом.

Кадр из м/ф «Корпорация монстров», реж. Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, 2001.

С развитием психологической и авторской анимации в конце XX века акцент смещается с внешнего ужаса на внутренний опыт страха. Чудовище принимает пугающе телесную форму: оно напоминает смесь человека и насекомого, с гипертрофированными конечностями и немигающими глазами. Его облик, это не просто пугающая внешность, а проекция детской тревоги перед взрослением, перед потерей безопасности.

Кадр из м/ф «Розовая кукла», реж. Валентин Ольшванг, 1997.

В «Корпорации монстров» форма чудищ обретает игровой характер: чудовище становится социально адаптированным существом. Их тела яркие, добродушные, но масштабные и зубастые, как детское воображение. Монстр визуализируется как нейтральное существо, лишённое морали — он пугает по работе, а не по злому умыслу. Это важный этап эволюции: чудовище перестаёт быть чистым злом, превращаясь в персонажа с мотивацией.

Кадр из м/ф «Отбой», реж. Дженнифер Хагер, 2003.

Образ монстра, чудища, страха всегда неповторим, где-то они огромные или жуткие, шерстяные или склизкие, зубастые или глазастые. Но они всегда становятся отражением переживаний, принимая именно ту форму, которая может напугать и натолкнуть на размышления.

Кадр из м/ф «Вредный», реж. Том Хаугомат, Бруно Мандгеку, 2013.

Визуальные формы чудовищ адаптируются под культурные и технологические изменения, сохраняя при этом свою центральную роль в повествовании страхов ребёнка.

Кадр из м/ф «Обида», реж. Анна Буданова, 2013.

Таким образом, «чудовище под кроватью» стало устойчивым символом детской тревоги, благодаря универсальной психологии страха и культурной традиции, где неизвестное и неощутимое пугает наиболее сильно. Это трансформируется в истории анимации от конкретного и антропоморфного существа до абстрактных и метафорических форм, отражающих внутренние переживания ребёнка. Такая эволюция демонстрирует смещение акцента с внешней угрозы на внутренний эмоциональный опыт.

3.2 Взаимодействие монстра и ребёнка в кадре

Ключевым элементом визуализации детского страха является встреча ребёнка и чудовища. Этот момент — не просто драматический, но и символический акт, когда внутренний страх впервые обретает лицо.

Кадр из м/ф «Корпорация монстров», реж. Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, 2001.

Самое частое и яркое явление чудовища это контраст. Контраст масштаба: большой ужас и маленький ребенок, бесконечная темнота и маленький источник света. Контраст цвета и движения.

Кадр из м/ф «Обида», реж. Анна Буданова, 2013.

После встречи с главным страхом, частая первая реакция это побег. Ребенок пытается скрыться, спрятаться, убежать. Но, практически всегда от монстра невозможно найти укрытия, и тогда наступает борьба. Именно это символизирует борьбу не внешнюю, а внутреннюю.

Кадр из м/ф «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

Конечно же, есть и исключения, например, иногда ребенок может смириться, и страх полностью поглотит его. Или же, монстр может стать другом, и перестать быть страшным.

Кадр из м/ф «Обида», реж. Анна Буданова, 2013.

Страх —это архетип, который меняет форму, но сохраняет функцию: оно помогает ребёнку встретиться с собой.

Каким бы не был монстр и взаимодействие с ним, все это визуальная метафора становления личности. Его форма, фактура и движение раскрывают эмоциональную структуру страха, а взаимодействие с ребёнком в кадре превращает ужас в процесс познания. Современная анимация не пугает ребёнка чудовищем — она учит его смотреть в глаза своему страху и находить в нём понимание.

Заключение

Визуальное исследование феномена детского страха в анимации позволяет утверждать, что мультипликация является не просто искусством изображения движения, но и мощнейшим инструментом репрезентации и рефлексии внутреннего мира ребенка. Обладая уникальной свободой от физических и логических ограничений реального мира, она способна материализовать самые смутные, иррациональные и глубоко спрятанные эмоции, предоставляя им убедительную и насыщенную визуальную форму.

Кадры из м/ф «Колесо обозрения», реж. Карлос Баэна, 2018.

Проведенный анализ демонстрирует, что аниматоры и режиссеры подходят к визуализации детского страха как к сложной художественной задаче, выходящей далеко за рамки простого «напугать». Они действуют как настоящие исследователи психики, используя палитру из метафор, символов и архетипов.

Кадр из м/ф «Франкенвини», реж. Тим Бёртон, 2012.

Одним из ключевых выводов стало понимание того, что визуализация страха опирается на устойчивые художественные стратегии. Цвет и свет выступают первыми проводниками тревоги, определяя эмоциональный тон сцены. Деформация формы и пространства создаёт ощущение нестабильности, нарушенного порядка и перехода границ реальности. Ритм монтажа и характер движения задают темп переживания: от хаоса паники до спокойного принятия. Символика тени, пустоты, ночного пространства и домашнего интерьера формирует культурный и психологический контекст, в котором страх становится понятным зрителю.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Особое внимание было уделено образу чудовища под кроватью — архетипу, многократно переосмысленному в мировой анимации. Сравнительный анализ показал, что форма монстра напрямую отражает структуру детского страха: от гротескных и комических существ начала XX века до многослойных психологических образов современности.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Чудовище превращается из внешнего врага в отражение внутреннего состояния ребёнка, становясь важным элементом его эмоционального взросления. Взаимодействие монстра и ребёнка в кадре демонстрирует разные модели отношения к страху: бегство, борьбу, диалог, эмпатию. И в конечном итоге показывает, что избавление от страха возможно только через встречу с ним, а не через отрицание.

Кадр из м/ф «Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

Исследование доказало, что анимация обладает уникальной способностью преобразовывать невидимые переживания ребёнка в выразимые образы. Она становится пространством, где страх может быть изучен, переосмыслен и преодолён. Образ чудовища под кроватью перестаёт быть воплощением ужаса, он становится визуальным инструментом для разговора о внутреннем мире ребёнка, о хрупкости, уязвимости и силе личного роста. Именно эта способность анимации: превращать эмоции в образы, а страх в опыт — определяет актуальность и художественную ценность выбранной темы и делает её продуктивной основой для дальнейшей творческой работы.

Список использованных источников и литературы

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974.

Башляр Г. Поэтика пространства. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2019.

Бион В. Опыт анализа страхов и тревоги. — СПб.: Питер, 2017.

Вторая версия «Трёх этюдов у подножия распятия» [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 5.11.2025

Кемп С. Видеть эмоции: визуальная психология восприятия. — Лондон: Routledge, 2016.

Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. — Таллин: Ээсти Раамат, 1973.

Полинг, С. The Aesthetics of Distortion in Animation // Animation Studies Journal, 2020.

Регнум. Сатурн, пожирающий сына [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 7.11.2025

Русский музей. Картина № 1962 [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 6.11.2025

Русский музей. Картина № 4002 [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 5.11.2025

Тарасова Е. Монтаж и визуальная ритмика в анимации. — СПб.: СПбГУКиТ, 2019.

Чижевский А. Символика света и тени в визуальной культуре. — М.: Академический проект, 2020.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. — М.: Республика, 1992.

Экман П. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 2020.

Юнг К. Г. Архетип и символ. — М.: Академический проект, 2018.

Artchive. Виктор Васнецов. Баба-Яга [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 10.11.2025

Artchive. Борис Кустодиев. Купчиха и домовой [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 12.11.2025

Museo del Prado. Saturn Devouring a Son [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 5.11.2025

Вокруг света. Статья 270309 [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 5.11.2025

Психологические журналы. Статья 2014_n4_73439 [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 7.11.2025

Культурология. Блог 100922/54194 [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 11.11.2025

«Вредный», реж. Том Хаугомат, Бруно Мандгеку, 2013.

«Дом-монстр», реж. Гил Кинан, 2006.

«Ёжик в тумане», реж. Юрий Норштейн, 1975.

«Комната моего отца», реж. Нари Джанг, 2019.

«Колесо обозрения», реж. Карлос Баэна, 2018.

«Корпорация монстров», реж. Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, 2001.

«Коралина в Стране Кошмаров», реж. Генри Селик, 2008.

«Красные каблуки», реж. Олеся Щукина, 2011.

«Никто не нормальный», реж. Кэтрин Прауз, 2020.

«Обида», реж. Анна Буданова, 2013.

«Отбой», реж. Дженнифер Хагер, 2003.

«Паранорман, или Как приручить зомби», реж. Сэм Фелл, Крис Батлер, 2012.

«Песочный человек», реж. Пол Берри, 1991.

«Розовая кукла», реж. Валентин Ольшванг, 1997.

«Труп невесты», реж. Тим Бёртон, 2005.

«Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001.

«Франкенвини», реж. Тим Бёртон, 2012.