Вавилонская башня в искусстве

«11:1 На всей земле был один язык и одно наречие. 11:2 Двинувшись с востока, они нашли в земле Сенаар равнину и поселились там. 11:3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. 11:4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 11:5 И сошёл Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.

11:6 И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 11:7 сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. 11:8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. 11:9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.» — Бытие, глава 11

Библейский сюжет о Вавилонской башне (Бытие 11:1–9) — один из самых известных мифов, объясняющих возникновение многообразия языков. В этом повествовании высокомерное стремление людей возвести башню «до небес» оборачивается божественным вмешательством: Господь смешивает языки строителей, и те уже не могут понимать друг друга, из-за чего грандиозный проект останавливается. Со временем образ незавершённой башни превратился в культурный символ, воплощающий дерзость человеческой гордыни и наказание за неё. Недаром само выражение «вавилонское столпотворение» стало крылатым — так образно называют хаос, шум и полное непонимание между людьми.

Образ Вавилонской башни оказал огромное влияние на искусство и литературу на протяжении веков. Этот сюжет действительно резонирует в культуре на всех уровнях, вдохновляя художников и писателей самых разных эпох. Можно сказать, что Вавилонская башня стала культурным топосом, который узнаётся повсеместно и активно используется в современном контексте. Например, соперничество за строительство самых высоких небоскрёбов нередко сравнивают с «новой Вавилонской башней», отсылая к изначальному желанию «создать себе имя» с помощью грандиозного сооружения. Интерес к этому образу не ослабевает: сложно назвать другой архетип, который столь долго — вплоть до наших дней — служил бы источником размышлений и творческих аллюзий. Это объясняется загадочностью библейского сюжета и его способностью постоянно порождать новые метафоры и смыслы для каждой эпохи.

Однако при всей распространённости мотив трактовки образа Вавилонской башни далеко не однотипны. Традиционно в христианской культуре эта башня понималась прежде всего как символ гордыни и тщеславия, дерзкой попытки человека занять место Бога — и, как следствие, символ неизбежного наказания и краха таких амбиций. Тем самым история служила предостережением: человеческие усилия, продиктованные высокомерием, обречены на провал. В современной культуре данная интерпретация по-прежнему звучит актуально — так, во множестве художественных произведений ХХ–XXI вв. мотив башни используется как пессимистичная аллегория: как комментарий к краху урбанистических утопий, символ потери ценностей или дезориентации общества. В этих случаях образ Вавилона выполняет предупреждающую функцию, подчёркивая опасность утраты единства и взаимопонимания между людьми.

Вместе с тем новое время привнесло и более разнообразные прочтения.

Ключевой вопрос исследования заключается в том, почему образ Вавилонской башни остаётся столь востребованным в современной культуре и как именно по-разному он изображается и интерпретируется различными авторами.

Начиная с эпохи Просвещения появляются более оптимистичные трактовки образа Вавилонской башни: писатели и мыслители XVIII–XIX веков нередко воспринимали её не только как символ наказания, но и как аллегорию прогресса — веру в светлое будущее человечества, уже не боящегося «достать до небес». В XX веке башня может использоваться и в позитивном ключе, как символ объединения и многообразия, где различные элементы работают вместе, несмотря на различия. Такие примеры показывают, что значение этого мифа гибко и зависит от контекста: в разные эпохи башня могла символизировать как опасность человеческого высокомерия, так и надежду на объединение человечества.

Гипотеза исследования состоит в том, что долговечность и популярность образа Вавилонской башни обусловлены его уникальной смысловой многослойностью и универсальностью. Благодаря этому одна и та же мифологема способна служить метафорой для самых разных явлений — от угрозы катастрофического разлада до мечты о глобальном единении. Иными словами, предполагается, что каждый культурный контекст заново «присваивает» Вавилонскую башню, актуализируя тот или иной аспект её символики. Например, для одних авторов башня — вечное напоминание об ограничениях человеческого тщеславия и хрупкости коммуникаций (акцент на мотивах гордыни и наказания), тогда как для других — удобный образ, позволяющий говорить о сотрудничестве народов, техническом прогрессе или языковом многообразии (акцент смещается на идею преодоления разобщённости). Благодаря столь богатому метафорическому потенциалу старинный библейский сюжет не устаревает, а напротив — продолжает обрастать новыми смыслами и отсылками в современной культуре. Именно это и побудило выбрать тему данного исследования.

Материал был выбран для анализа образа Вавилонской башни через различные эпохи и медиумы — от живописи до цифровых интерпретаций. Это позволило исследовать эволюцию образа и его многозначность.

Анализ текстовых источников включал работы, касающиеся библейского контекста Вавилона и его интерпретаций в искусстве, а также теории модернизма и постмодернизма, что позволило глубже понять символику башни.

Рубрикатор: Введение Ранние изображения: Средневековье Возрождение и Питер Брейгель Старший Образ Вавилонской башни в XVIII–XX веках XX век и современность Вывод

Ранние изображения: Средневековье

Сюжет Вавилонской башни был очень популярен в средневековой книжной миниатюре. Его иллюстрировали в библиях, псалтирях, миркулах и летописях разных школ. Одним из самых ранних западноевропейских изображений является резная табличка из слоновой кости XI века (Салерно) — на ней сцена разбивки языков помещена слева, сама башня показана в центре, а справа — подъем стройматериалов. Подобные мотивы встречаются и в мозаике XII века (Палатинская капелла в Палермо)

Вавилонская башня, Неизвестный автор, XII век. Палатинская капелла, Палермо; Вавилонская башня, Неизвестный автор, XI век. Резьба по слоновой кости.

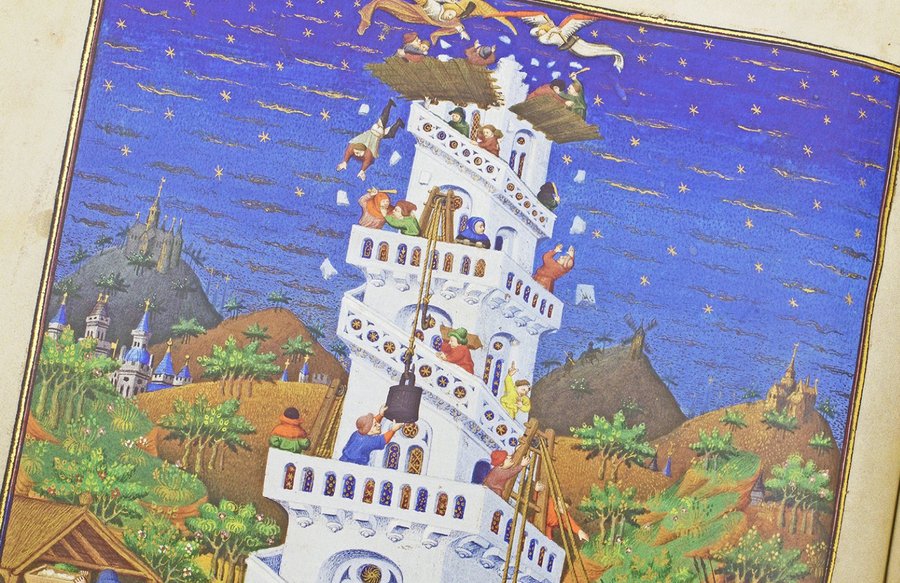

В книжной миниатюре конца XIII–XIV вв. сюжет развивается детальнее: например, в германской «Мировой хронике» (Weltchronik, ок. 1400) изображён стройплощадка с башней. Царь Нимрод (традиционно приписываемый строительству башни) стоит слева и контролирует работы, а рабочие на лесах с помощью блоков и лебёдок поднимают кирпичи на верхние ярусы.В таких миниатюрах подчёркивается процесс возведения: видно работу каменщиков и изготовление кирпича. В «Часах герцога Бедфорда» (Париж, 1-я четверть XV в.) мастер Бедфорда создал особенно известное изображение: оно отличается тщательной архитектурной проработкой и масштабностью, став «эталонным» изображением башни, знаменитым и в наши дни. Таким образом, уже в средневековых рукописях Вавилонская башня показана как грандиозная стройка с множеством участников и сложными механизмами строительства.

Часы герцога Бедфорда, мастер Бедфорд, 1-я четверть 1400; Мировая хроника, Неизвестный автор, ок. 1400

Художники стремились показывать знакомые им строительные методы: в иллюстрациях можно видеть деревянные леса, деревянные балки в стенах (отверстия под леса) и блоки с верёвками. Как отмечено при описании миниатюры XV в.: «рабочие стоят на деревянных лесах с брусьями, вставленными в стены через отверстия… они также поднимают кирпичи и камни наверх при помощи системы блоков». Художник, таким образом, воспроизводит «технологию своего времени», делая библейское событие более наглядным и «понятным» современному зрителю. Рабочая техника и одежда каменщиков на таких миниатюрах — европейская (ганзейская или венецианская) по духу, что подчёркивает «универсальность» сюжета: и в своем времени сюжет о Башне Вавилонской остаётся близким зрителю.

Строительство Вавилонской башни, Неизвестный автор, 1240-е; Строительство Вавилонской башни, Неизвестный автор, 1180-е

Ключевая идея сюжета — противостояние человеческой созидательности и божественного наказания — тоже отражена в средневековом искусстве. Уже на вышеназванной слоновой кости XI века скульпторы разделили композицию: на ней Бог слева смешивает языки людей, подавляя их единый речевой строй, а в центре показано здание башни. Таким образом в образе Вавилонской башни объединяются мотивы совместной стройки (порядок, единый язык) и последовавшего за ней хаоса (рассеяние людей, смешение языков). В более поздних миниатюрах тот же конфликт проявляется в композиции — строители, занятые совместным трудом, нередко изображаются рядом с символами наказания или разобщённости (например, люди спорят или расходятся по сторонам внизу кадра).

Октатевх, Неизвестный автор, 1000-е

Таким образом, даже в средневековых иллюстрациях сюжет Башни Вавилонской оказывается многопластовым: он совмещает тему коллективного созидания (человеческого единства и труда) и тему раздора (наказания гордыни и хаоса языков). Это соединение созидания и разрушения, порядка и хаоса придаёт образу башни богатую символическую наполненность. Именно эта многослойность сюжета — сочетание очевидной «строительной» темы с нравственным поучением о разобщении людей — делает его универсальным и понятным людям разных эпох, что и создаёт основу для дальнейшей актуализации образа башни в искусстве.

Возрождение и Питер Брейгель Старший

Строительство башни, Беноццо Гоццоли, 1469-1484

В эпоху раннего итальянского Возрождения (XV в.) сюжет Вавилонской башни преимущественно включался в сложные библейские циклы и алтарные композиции. Известна, например, фреска Строительство башни, Беноццо Гоццоли. В этих произведениях башня остаётся символом человеческой гордыни и тщеты — мотив неизменен со средневекового периода. Художники используют принципы линейной перспективы и классические архитектурные формы, делая сюжет более масштабным и правдоподобным по сравнению со схематичными миниатюрами Средневековья. Однако смысловая нагрузка остаётся традиционной: башня всё так же наглядно иллюстрирует «бренность всего земного и тщетность стремлений смертных сравниться с Господом». То есть в раннем Возрождении, как и ранее, Вавилон служит предостережением против высокомерия человека.

Строительство башни, Беноццо Гоццоли, 1469-1484

В XVI в. возросло влияние гуманизма и классической эстетики, однако образ Вавилонской башни продолжал передавать традиционные нравственные уроки. В Высоком Возрождении этот сюжет редко становился самостоятельным фокусом, чаще он появлялся на гобеленовых картонных эскизах или в фоне крупных исторических композиций. Мастера подчёркивали в башне монументальную архитектуру и идеальные пропорции, отражая веру эпохи в способность человека возводить величественные строения. Тем не менее смысл оставался мрачным: амбициозная постройка символизирует риск «превысить меру», и несмотря на красоту сооружения, к концу исполнения план проваливается. Как и прежде, западная традиция трактовала башню прежде всего как урок гордыни — иллюстрацию того, что даже великие творения обречены на крах, если ими движет тщеславие.

Разрушение Вавилонской башни, Корнелис Антонис, 1547; Вавилонская башня, Ян ван Скорель, ок. 1520-1530

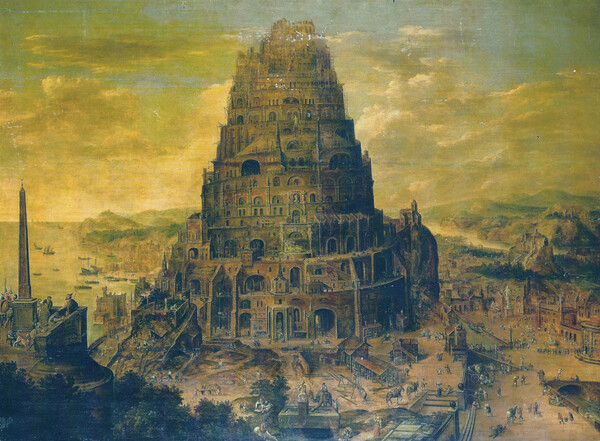

Брейгель создал самое известное и влиятельное изображение башни: его «Вавилонская башня» (1563) признана «самой знаменитой и часто копируемой» интерпретацией сюжета. Мастер показал строительство башни в антураже античного Рима: форма и элементы башни заимствованы из Колизея — символа человеческого дерзания. В нижнем левом углу находится царь Нимрод с архитектором, а вокруг кипит работа многочисленных каменотёсов. При этом Брейгель сместил акцент: вместо чудесного смешения языков он подчёркивает механические причины краха проекта. На переднем плане видно, что нижние ярусы башни плохо заложены, арки не вровень, и само сооружение уже наклоняется к земле. Этот нюанс показывает, что художник видит корень неудачи в «ошибках, допущенных в процессе строительства», а не в сверхъестественных силах.

Вавилонская башня (большая), Питер Брейгель, 1563; Вавилонская башня, Питер Брейгель, ок.1563

Таким образом, трактовка Брейгеля сочетает моральный и практический уровни. С одной стороны, она остаётся предостережением против гордыни (к чему и призывает «бренность всего земного»), с другой — «картиной тщетности человеческих усилий», где масштабная стройка символизирует устремления человечества, обречённые провалиться. Именно эта многослойность — внимание и к нравственному уроку, и к деталям мирской жизни — сделала образ башни универсальным. После Брейгеля тему продолжили развивать другие северные мастера (Л. ван Валькенборх и др.), повторяя «героические масштабы» замысла и усиливая инженерную точность. Влияние же картины Брейгеля так велико, что она сама стала эталоном жанра: его композиция задаёт канон изображения Вавилонской башни. Именно сочетание высокой морали и точной «документальности» делает Брёйгеля «переломным моментом» — его подход объединил традиционный библейский смысл с актуальными для его времени темами градостроительства и инженерии.

Вавилонская башня, Хендрик ван Клев III, ок.1580-1600; Вавилонская башня, Лукас ван Фалькенборх, 1594

В Возрождении Вавилонская башня остаётся востребованным образом прежде всего благодаря своей внутренней многослойности. Для одних это был урок о неминуемости божественного наказания за самонадеянность, для других — аллегория пылкой веры в человеческий прогресс и сотрудничество, а для Брейгеля — сложная метафора амбиций и мастерства людей. Каждый художник и эпоха «передают» сюжет по-своему: акцент может смещаться с духовного на светский, с моральной на техническую сторону, но сам символ остаётся узнаваемым и гибким. Именно такая универсальность и глубина смысла обеспечивают Вавилонской башне постоянную актуальность в современной культуре.

Вавилонская башня, Хендрик ван Клев III, ок.1580-1600

Образ Вавилонской башни в XVIII–XX веках

Переходя к XVIII–XX векам видно как образ Вавилонской башни постепенно теряет привязку к буквальному библейскому сюжету и всё сильнее превращается в универсальный визуальный концепт. Если Средневековье стремилось «описать» богословский смысл, а эпоха Возрождения — архитектурно реконструировать образ, то позднейшие столетия начинают рассматривать башню как аллегорию человеческого знания, прогресса, катастрофы или утопии. Это постепенное «распаковывание» смысла напрямую подтверждает гипотезу: долговечность образа обеспечена его многослойностью и способностью менять значение в зависимости от эпохи.

Вавилонская башня. Гравюра Корнелиуса Декера из одноимённого трактата Кирхера,

В XVIII веке, эпохе Просвещения, в искусстве почти исчезает морально-религиозная трактовка башни. Художников интересует не её гордыня, а её материальность: как она была построена, какой могла быть её форма, есть ли у неё реальные прототипы.

Атанасий Кирхер, гравюры Корнелиуса Декера предлагают «научный» проект: башня — гигантская спиральная зиккуратоподобная структура, образцово вписанная в геометрию. Кирхер интерпретирует башню как математическую машину, а не как наказание за гордыню.

Впервые за всю историю европейского искусства образ башни рассматривается не как символ, а как инженерная гипотеза. Это заложило основу для будущей секуляризации сюжета.

Падение Вавилона, Джон Мартин, 1831; Вавилонская башня Поль Гюстав Доре, 1877

В XIX веке интерес к вавилонской теме приобретает новые формы и выходит за рамки единой традиции. Романтизм, ориентализм и религиозная графика формируют разные оптики, в которых сюжет начинает считываться не только как библейская притча, но и как образ цивилизации, её возможностей и пределов.

Романтическая линия XIX века обращает внимание на масштаб и катастрофичность мифа. В работе Джона Мартина «Падение Вавилона» (1831) город и башня превращаются в пространство апокалиптического разлома: световые вспышки, рушащиеся структуры, фигуры, растворяющиеся в хаосе. Мартин показывает Вавилон как судьбу империй, а не как отдельный эпизод библейской истории.

Поль Гюстав Доре в иллюстрации «Вавилонская башня» (1877) усиливает драматический регистр: тёмная вертикаль башни, плотные облака, беспорядок человеческих тел. Его изображение фокусируется на моменте смешения языков, когда стройность замысла превращается в хаос. Здесь тема гордыни переосмысляется через ощущение утраты масштаба и порядка.

Строительство Вавилонской башни, Джеймс Жак Жозеф Тиссо, 1896–1902; Вавилонская башня, Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда, 1860

Параллельно развивается ориенталистская и археологическая линия. Джеймс Жак Жозеф Тиссо в работе «Строительство Вавилонской башни» (1896–1902) стремится воспроизвести процесс строительства с опорой на этнографическую точность. В композиции отсутствует романтическая катастрофа: башня показана как реальный труд, связанный с материальной культурой Ближнего Востока, что соответствует росту интереса XIX века к исторической реконструкции и археологам Месопотамии.

В издании Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда «Bibel in Bildern» (1860) мотив башни получает строгую, линейную трактовку. Здесь доминирует дидактическая ясность: упорядоченность фигур, чёткая структура композиции, отсутствие эмоционального напряжения. Изображение функционирует как визуальное изложение морали, а не как эмоциональная интерпретация.

Совокупность этих подходов показывает, как в XIX веке сюжет утрачивает единую форму и приобретает многослойность. Башня может быть катастрофой, историческим объектом, моральной схемой или попыткой реконструкции утраченного мира. Такая вариативность становится важным переходным моментом: именно здесь начинает проявляться пластичность образа, которая в дальнейшем — в XX веке — позволит ему интерпретироваться ещё свободнее.

XX век и современность

В XX веке и начале XXI века образ Вавилонской башни перестаёт быть исключительно библейским сюжетом и становится универсальной моделью для описания современных процессов: ускорения, фрагментации, роста городов, технологического разрыва и сложности коммуникации. Художники, архитекторы, кинематограф и цифровая культура обращаются к Вавилону как к форме мышления, к которой можно возвращаться в разных контекстах.

Вавилонская башня, М. К. Эшера, 1928

В гравюре М. К. Эшера «Вавилонская башня» (1928) мотив получает парадоксальную, почти математическую интерпретацию. Художника интересует не сюжетный момент смешения языков, а невозможность выстроить целостную структуру.

Фигуры, занятые строительством, поднимаются вверх по спирали, но композиция создаёт ощущение, что архитектура сама себя отменяет. Здесь Вавилон становится визуальной формой, которая показывает предел рационального построения — тему, важную для модернистской культуры.

Эшер переводит библейский мотив в язык визуальной логики: «башня» превращается в схему разрыва между замыслом и воплощением.

Башня Татлина (Памятник III Коммунистического интернационала), Владимир Евграфович Татлин, 1919

Проект Владимира Татлина «Памятник III Интернационалу» (1919–1920) нередко рассматривается как модернистский аналог Вавилонской башни. Высочайшая вертикаль, сложная геометрия, масштабный коллективный проект — всё это сближает модернистскую утопию с древним мифом.

Хотя Татлин не цитирует библейскую тему напрямую, его башня работает как метафора «новой» цивилизации, стремящейся создать универсальный язык прогресса и построить социальный порядок на новой высоте. В этом смысле башня становится образом XX века, в котором устремлённость вверх получает политическое и технологическое измерение.

Метрополис, Фриц Ланг, 1927

Фильм «Метрополис» (1927) переносит тему Вавилона в урбанистический контекст. Многоуровневый город, бесконечные вертикали, разделение общества на «верх» и «низ» — всё это создаёт метафору современной башни, построенной не из кирпичей, а из социальных систем и технологий.

Ланг показывает, что в индустриальном и постиндустриальном мире Вавилон — это уже не архитектурный объект, а структура общества, в которой разные группы «говорят на разных языках» и не могут прийти к взаимопониманию.

Вавилон, Силдо Мейрелеш, 2001

В XXI веке художники обращаются к башне как к способу исследовать тему информации и коммуникации.

Инсталляция, составленная из множества радио, настроенных на разные волны, создаёт вертикальную колонну из звуков. Разнородные голоса, накладывающиеся друг на друга, визуализируют принцип смешения языков как шум и как плотность информации. Вавилонская башня здесь превращается в звуковую структуру современного мира.

Возвращение в Вавилон, Джули Холкомб, 2004 г.

Фотографическая композиция, собранная из фрагментов современных мегаполисов, создаёт город-коллаж, в котором вертикали, краны, окна и дороги складываются в новую «башню». Это Вавилон цифровой эпохи, где фрагменты реальности теряют целостность, но именно в этом собираются в общую форму.

Обе работы показывают, что тема смешения, утраты общего языка и перегруженности системы становится центральной для интерпретации сюжета в XXI веке.

Final Fantasy XIV — локация «The Tower of Zot» / «Babil»

Современные медиа активно используют образ Вавилона как символ огромного, многослойного, труднособираемого мира:

Final Fantasy XIV — локация «The Tower of Zot» / «Babil» Сюжетная линия строится на идее города-башни, в котором цивилизации смешиваются и распадаются.

Assassin’s Creed (серия) Мотив протобашен и древних вертикалей, связанных с утраченной цивилизацией, становится частью визуальной мифологии серии.

В обоих случаях Вавилон функционирует как структура: не конкретное место, а символ многоуровневого мира, где история, технология и культура накладываются друг на друга.

Assassin’s Creed (серия)

В XX–XXI веках образ Вавилонской башни утрачивает привязку к конкретному библейскому сюжету и превращается в универсальный инструмент осмысления современности. Он используется для описания вертикального роста городов, информационной перегруженности, социальной фрагментации и невозможности согласовать разные способы общения. Башня становится не архитектурой, а моделью сложного мира — его утопий, разрывов, многослойности и постоянного движения вверх. Благодаря этому мотив свободно перемещается между искусством, кино, архитектурой и цифровой культурой, подтверждая свою многозначность и способность адаптироваться к новым медиа.

Вывод

История изображений Вавилонской башни показывает, что этот сюжет никогда не был статичен. В разные эпохи башня становилась моральным уроком, архитектурным экспериментом, символом катастрофы, модернистской утопией или моделью информационного и культурного разрыва. Она переходила из живописи в графику, из архитектуры — в кино, из визуального искусства — в цифровую культуру, сохраняя при этом узнаваемую структуру.

Это позволяет ответить на ключевой вопрос исследования: образ Вавилонской башни остаётся востребованным потому, что каждая эпоха использует его для описания собственных проблем — от страха перед разрушением до сложности коммуникации и перегруженности современного мира.

Тем самым подтверждается и гипотеза: долговечность мотива обеспечена его многослойностью и универсальностью. Башня может быть интерпретирована как угодно — архитектурой, мифом, схемой, метафорой — и именно эта пластичность делает её устойчивым символом в искусстве до настоящего времени.

https://arsartisticadventureofmankind.wordpress.com/2020/11/30/painting-during-the-early-renaissance-1400-1495-the-tuscan-painters-benozzo-gozzoli/#: ~:text=agglomeration%20of%20semi, now%20housed%20in%20the (дата обращения: 17.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.jstor.org/(дата обращения: 17.11.2025)