Деколониальная стратегия в Музее «Нас»

Рубрикатор

1. Концепция 2. История музея 3. Пересмотр и критика колониального наследия 4. Процесс репатриации в музее 5. Акцент на голоса коренных народов 6. Заключение

Концепция

В современном мире большое количество музеев и выставочных пространств обладает действительно важным культурным наследием, выраженным многочисленными экспонатами и зафиксированными историческими фактами. Всё большую актуальность среди музейных практик набирает деколонизация. Термин «деколонизация» подразумевает процесс переосмысления колониального наследия, создания инклюзивного общества и принятия нарративов коренного населения. Изучая данный процесс и тему влияния деколонизации на музеи, мой выбор пал на Музей «Нас» в Сан-Диего (Museum of us), расположенный в Калифорнии, США.

Прежде всего, музей является антропологическим, что несёт за собой очень тесную историческую связь между современным миром и наследием латиноамериканской культуры и многих других. Поскольку музей в последние годы активно использует деколониальную стратегию, я решила выделить несколько ключевых направлений музейной деятельности, которые будут подробно представлены в визуальном исследовании. Например, он переосмысливает культурную ценность своей коллекции и экспозиций, пытается признать историческую несправедливость, связанную с аморальными идеями и способами заполучения артефактов, включая репатриацию коллекции коренным общинам.

Также музеем руководит совместное курирование с коренными народами, что также является практикой деколониальной стратегией на музейные практики. В контексте данного визуального исследования деколонизация является долгосрочной стратегией, которая реализуется с помощью самого музея, поэтому мною будут подробно описаны выставочные пространства и их деколониальная идея, образовательная и общественная работа музея с нарративами коренных народов на примере племени Кумеяй, народов Египта и другими аспектами, не связанными с деколонизацией, но также играющими важную роль в коллекции музея.

Я посчитала важным изучить конкретно Музей «Нас», который выстраивал свою практику на сонове деколониальной стратегии, чтобы проанализировать суть музейных практик. В качестве теоретической базы и литературы мною были использованы архивные материалы и документы самого музея, обзорные видеоматериалы, а также материалы, собранные посетителями.

На основе всего вышеперечисленного я сформулировала гипотезу, которую хочу доказать: Деколонизация является важнейшей стратегией Музея «Нас», проявляющейся в конкретных изменениях музейной коллекции, взаимодействии с коренными народами и образовательной деятельности, однако процесс сталкивается с рядом вызовов и ограничений, обусловленных историческим контекстом и особенностями организационной структуры музея.

История музея

Я решила, что стоит немного освятить историю музея, потому что в ней кроется отражение колониального наследия, как с позитивной стороны, так и с отрицательной. История музея очень уникальна. Начиная с его существования вплоть сегодняшних дней. Он был основан антропологом Алешем Хрдлички в 1915 году в рамках Панамо-Калифрнийской выставки. На тот год музей имел название в соответствии с его расположением, то есть Музей Сан-Диего. Его коллекция основывалась на основе физической антропологии и человеческой эволюции.

Спустя 11 лет музей был опять переименован в Музей человека Сан-Диего, поскольку буквально содержал в своей коллекции человеческие останки и исторические артефакты. Позже, данная музейная практика повела за собой общественное недопонимание, в следствие чего начался процесс деколонизации музея.

Постер изменённого названия музея, (2020)

На этом проблемы музея не прекратились. В конце 90-х был принят закон NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act)*, после чего музей активно начал пересматривать свою коллекцию.

*«Закон регулирует возврат останков коренных американцев, их погребальных предметов, священных объектов и объектов культурного наследия их потомкам, культурным связанным индейским племенам и гавайским организациям». [1]

Данный закон привёл к важнейшему итогу, который повлиял на дальнейшую практику музея. Выстроился диалог между коренными народами, включая местно племя кумеяай, чьи предки подверглись старой практики. Более того, из-за этих название музея опять поменялись. В 2020 году он стал Музей «Нас» (Museum of Us). Этим самым музей принял идею показательной практики деколонизации и отказался от колониального взгляда и гендерного неравенства, символизируя переход к инклюзивности, признанию общей человечности и созданию пространства открытого для всех культур.

Пересмотр и критика колониального наследия

В музее проводилось большое разнообразие выставок, посвящённых коренным народам, чьи судьбы и память были увековечены в стенах Музея «Нас». Исходя из истории музея, связанной в прошлом с достаточно провокационными практиками, критики было также много.

Так, в 1987 году Джеймс Луна устроил неординарный перфоманс с целью противостоять и раскритиковать музейную практику, которая на тот момент была замешена во лжи с точки зрения представления истинной истории коренных народов Америки.

Луна лежал в витрине полуобнажённым, а среди него был усыпан песок и личные вещи художника: книги, документы о разводе, фотографии, предметы индейской медицины и даже бумажки с описанием его шрамов.

Артефакт

Джеймс Луна, «Артефакт» (1987), Музей «Нас» (бывший Музей человека Сан-Диего)

Его перфоманс «Артефакт» оказал огромное влияние на то, как музеи стали представлять наследие коренных народов сквозь призму репатриации и стратегии деколонизации. Луна презентовал и доказал, что артефакты, находящиеся в стенах музеев, не просто предметы, а многовековая история, которая будет всегда жива. Таким образом, процесс деколонизации в данном перфомансе является стратегией, поскольку включает в себя прямое опровержение колониальных практик и мышления, которые использовал музей на тот период.

RACE: Are We So Different?

Ещё одним очевидным примером влияния деколонизации на музей можно выделить выставку, проведённую в 2020 году «RACE: Are We So Different?». Цель этой выставки представляет продвижение равенства и справедливости в отношении расовой принадлежности (что в какой-то мере является стратегией). Помимо этой важной цели есть еще не менее важная — это построение инклюзивного общества, способного к активной борьбе с расизмом.

Выставка «RACE: Are We So Different?» (2020), Музей «Нас»

Выставка «RACE: Are We So Different?» (2020), Музей «Нас»

Проведение выставки стало значимым изменением музейной практики и одновременно публичным заявлением для музея. Несомненно колониальное прошлое оставило большой след в истории музея, но новое стратегическое влияние деколонизации позволило вернуть музею былую востребованность и шанс на историко-этническое восстановление.

Выставка «RACE: Are We So Different?» (2020), Музей «Нас»

Представленная ниже фотография является фото инсталляцией, созданной в 1988 году в колледже Макалестер в Сент-Поле студентами младших курсов. Их задачей было показать с помощью этого проекта, насколько сильно изменилась численность расовых категорий с течением обстоятельств. На процесс работы повлияли сведения в переписи населения США. Благодаря этим переписям классификация людей по расовому признаку стала неотъемлемой частью истории США, в том числе и работы многим антропологических музеев.

Фотоинсталляция, представленная на выставке (1988)

Выставка «RACE: Are We So Different?» (2020), Музей «Нас»

Стоит отметить стратегический факт, который стал ключевым. Выставка стала ключевым моментом, прочно закрепив музейную приверженность деколонизации и социальной справедливости.

Выставка «RACE: Are We So Different?» (2020), Музей «Нас»

Справа: Инсталляция «Wealth Accumulation by Race» (2020) Слева: Инсталляции (вид сверху)

В ходе изучения информаци о выставке «RACE: Are We So Different?», я нашла очень интересный новостной репортаж, который демонстрирует эту выставку, но уже в Северной Каролине в 2017 году. В данном репортаже выставка рассматривается как стратегия с точки зрения перспектив развития в области классификации расовой принадлежности в современном обществе.

Проект «Хапа»

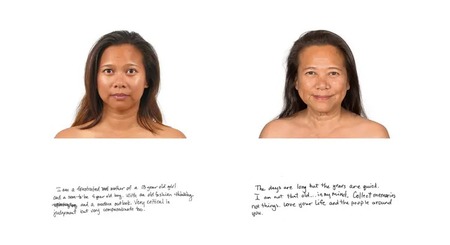

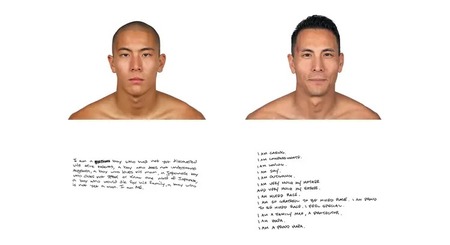

Проект «Хапа», разбработанный Кипом Фуллбеком стал акцентным элементом выставки «RACE: Are We So Different?» в Музее «Нас». Он демонстрирует концепцию развития расовой идентичности, используя портретные фотографии людей, которые были дискредитированы из-за социального неравенства в обществе. Но самой важной задачей этого проекта была дать высказаться тем, кто столкнулся с расизмом. Так, при создании проекта людям разных рас задавали вопрос, на который они должны были ответить: «Кто ты?».

Достаточно сложный вопрос, но при этом раскрывающий размышления и травмы, вызванные отсутствием деколониальной стратегии. «Хапа» показал, что это не просто часть большого проекта, а энергетический и эмоциональный общественный стимулятор, который включал расовую идентичность и культурную политику в музейные коллекции.

Проект ''Хапа» (2001) в рамках выставки «RACE: Are We So Different?» (2020)

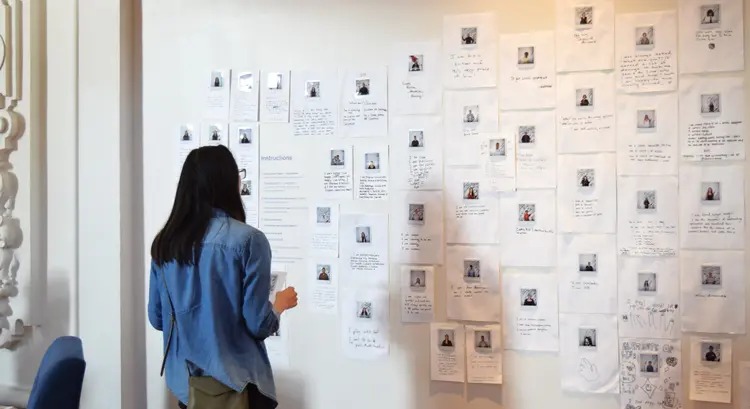

Как я уже отметила ранее проект «Хапа», представленный в рамках выставки «RACE: Are We So Different?» является лишь малой частью масштабного перфоманса-выставки. В 2025 году музей «Нас» представил полноценное выставочное пространство, посвящённое исключительно проекту «Хапа», но уже с другим названием, «Hapa.me — 25 years of the Hapa Project». Выставка будет представлять ту же концепцию, но с очень важным дополнением, который послужит важным шагом для поддержки межрасовых общин.

«Музей „Нас“ приглашает посетителей принять участие в проекте „Хапа“, включив в экспозицию интерактивный элемент. В определенные дни посетители выставки могут сфотографироваться на камеру Polaroid и написать свое личное заявление, отвечая на вопрос „Кто ты?“. Затем портреты будут представлены на выставке», — заявление на официальном сайте Музея «Нас»

дополнить про выставку и фотка автора

Проект ''Хапа» (2001) в рамках выставки будущей «Hapa.me — 25 years of the Hapa Project» (2027)

Проект ''Хапа» (2001) в рамках выставки будущей «Hapa.me — 25 years of the Hapa Project» (2027)

Участники проекта «Хапа» спустя 25 лет, в том числе жители Сан-Диего, представляют свои личные заявления, отвечая на вопрос «Кто вы?».

Участник проекта «Хапа» спустя 25 лет

Процесс репатриации в музее

прописать подробнее про репатриацию

Большим прорывом в музейной практике стала репатриация культурных ценностей коренных народов. Этот процесс является критически важным для восстановления исторической и этнической травмы. Музей «Нас» на протяжении многих лет активно меняет концепцию и практику в создании своей коллекции, и конечно же, придерживается закона NAGPRA, сохраняя артефакты не как бездушные предметы, а как живую историю.

Добавить фотки предметов

Добавить фотки предметов

про что не все доступно

Добавить фотки предметов

Также хотелось бы отметить официальное заявление музея, которое произвело неизгладимое впечатление на публику и позволило ему начать свою историю с чистого листа.

«Мы также признаем, что многие из наших прошлых выставок носят глубоко колониальный характер. Мы стремимся возместить ущерб, причиненный этими выставками, уделяя приоритетное внимание общественному согласию, борьбе с расизмом и деколонизации в рамках процесса разработки нашей выставки. Мы планируем пересмотреть и обновить конкретные выставки, опираясь на опыт и рекомендации сообществ, представленных на них, чтобы дать им возможность рассказать свои собственные истории.» [2]

Акцент на голоса коренных народов

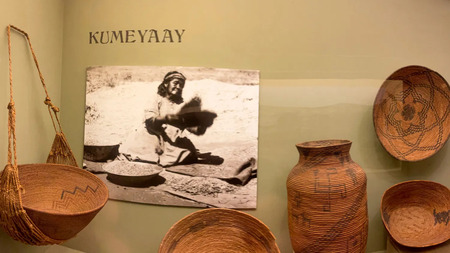

Процесс деколонизации привнёс очень важные трансформации в практику Музея «Нас». Благодаря ему музей стал акцентировать своё внимание на коренные народы Америки, в том числе племя Кумейяай. Этот народ был первым, кто находился на территории Сан-Диего в Калифорнии. Так, поменяв стратегию и придерживаясь закона NAGPRA и воли племени, в 2019 году музей совместно с народом Кумеяй представил выставку «Kumeyaay: Native Californians/ Iipai-Tipai». Это послужило укреплению дружеских связей между народом и музеем. Поэтому эта выставка продолжает существовать и по сей день.

Фотография вождя племени Кумеяй в Сан-Диего (XVIII), Музей «Нас»

Справа: Фотография женщины племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас» Слева: Корзина племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас»

Куклы детей племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас»

1

Справа: Ваза для приготовления пищи племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас» Слева: Посуда для сбора желудей племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас»

Мешок для носки племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас»

Справа: Различные инструменты племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас» Слева: Корзина для сбора зерна и семян племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас»

1

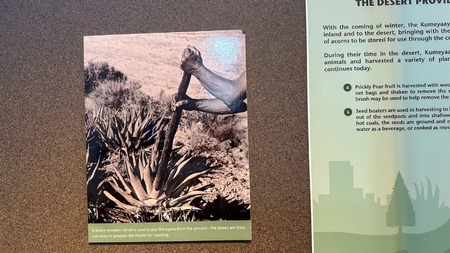

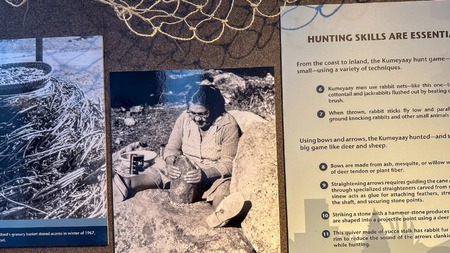

Справа: Охотничьи навыки племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас» Слева: Человек племени Кумеяй собирает урожай агавы (XVIII), Музей «Нас»

Справа: Дом-ива племени Кумейяай (XVIII), Музей «Нас» Слева: Корзина для сбора различных предметов Кумейяай (XVIII), Музей «Нас»

Справа: Плетеная шляпа племени Кумеяй (XVIII), Музей «Нас» Слева: Юбка из ивовой коры Кумеяй (XVIII), Музей «Нас»

Заключение

Таким образом, выдвинутая мною гипотеза подтвердилась. Деколониальный процесс в роли стратегии оказал своё воздействие не только на изменением музейной практики Музея «Нас», но и стал важнейшим долгосрочным инструментом, который будет преобразовывать и преследовать новые концептуальные решения в сотрудничестве с коренными народами США. Благодаря этому процессу и общественному резонансу пересмотр и критика колониального наследия закрепились в этнической идее музея, позволяя современному миру познавать истинные исторические события, которые были затронуты и искажены отсутствием реституционного закона и инклюзивности общества.

Короткова Ольга Анатольевна КОНЦЕПЦИЯ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ МУЗЕЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ // Кунсткамера. 2021. № 3 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-dekolonizatsii-muzeya-problemy-i-vozmozhnosti (дата обращения: 12.11.2025).