Тело как образ травмы в российском искусстве 2010–2020-х

Рубрикатор: 1. Концепция 2. Теоретическая рамка: тело, травма и свидетельство 3. Культурный контекст 2010 — 2020-х 4. Тело-свидетель: документальность и след боли 5. Тело-испытание: перформанс, границы и боль как высказывание 6. Тело-маска: защита, ирония и материализация уязвимости 7. Тело-цифра: онлайн-травма и экранное присутствие 8. Тело-память: забота, реконструкция и память 9. Этика взгляда: где проходит граница видимого 10. Заключение: тело как свидетельство реальности

Концепция

В российском искусстве 2010–2020-х тело становится одним из ключевых медиумов разговора о травме: политической, социальной, гендерной, семейной, цифровой. В условиях усиливающегося контроля над публичной сферой, чувствительности к теме насилия и уязвимости, именно тело оказывается последней достоверной реальностью, которую художник может предъявить. Важно разобраться, как художники визуализируют боль и уязвимость, работая с ней как с опытом, требующим внимания и заботы.

Рассматриваются работы российских художников, созданные в интервале примерно 2010–2020-х годов, когда складывается специфический культурный контекст посткризисной, постсоветской и цифровой реальности. В фокус попадают практики, в которых тело (физическое или цифровое) является не второстепенным мотивом, а главным носителем высказывания о травме. Это может быть перформанс, видео, скульптура, инсталляция, текстиль, цифровое искусство. Важно, чтобы телесный образ был связан именно с опытом боли, уязвимости, памяти, насилия или восстановления, а не использовался как нейтральный декоративный элемент. Также стоит уделить внимание разнообразию медиумов и позиций, включение в исследование как институционально признанных художников, так и авторов, работающих на стыке искусства, активизма и терапевтических практик, чтобы показать широту поля.

Принцип содержания исследования выстроен вокруг нескольких «режимов» телесности, в которых проявляется травма. Блок «тело-испытание» рассматривает работы, где тело подвергается физическому или психическому тесту, перформативной нагрузке, и через это проговаривается насилие и давление реальности. В блоке «тело-маска» анализируются случаи, когда телесный образ функционирует как защитная, ироническая или политическая оболочка, скрывающая и одновременно проявляющая уязвимость. «Тело-цифра» концентрируется на онлайн-присутствии и цифровых следах, через которые становится видимой травма эпохи соцсетей. Последний раздел «тело-память» собирает проекты, где телесные фрагменты, слепки, текстиль и архивные объекты работают как материальные носители памяти.

Ключевой вопрос исследования можно сформулировать так: как и почему тело становится главным образом и носителем травмы в российском искусстве 2010–2020-х, и какие визуальные стратегии используют художники, чтобы говорить о боли и уязвимости? Связанная с этим гипотеза состоит в том, что переход от героического, целостного тела к уязвимому, фрагментарному, цифровому телу, в художественных практиках десятилетия, связан с изменением культурной чувствительности и запросом на проговаривание ранее вытесняемых форм насилия. Тела в рассмотренных работах можно прочитать как свидетельства реальности, в которой институциональные и текстовые формы документации больше не вызывают доверия, а потому художники вынуждены «записывать» травму прямо на себе. Исследование призвано показать, как эти разные фигуры тела не разрывают тему на части, а складываются в общую картину того, как искусство учится говорить о травме фиксируя её.

Теоретическая рамка: тело, травма и свидетельство

Понятия травмы и свидетельства

Современное искусствознание все чаще обращается к понятию травмы — не только как к личному переживанию, но и как к коллективному историческому опыту, требующему осмысления. Возникло целое направление trauma studies, которое исследует, как говорить о болезненных, «невообразимых» событиях и как сделать свидетельство о травме возможным. Еще в 1990-х Шошана Фелман (американский культуролог) назвала XX век «посттравматическим», где главным типом высказывания становится свидетельство пережитого ужаса. Свидетельство связывает личную память с исторической правдой — «прозой, выстраданной как документ». В 2010-е годы интерес к теме травмы резко возрос и в России: появились переводы ключевых текстов, вышел сборник «Травма: пункты» (сост. С. Ушакин, Е. Трубина), прошли конференции, утвердившие trauma studies как важное пространство критического анализа постсоветского опыта. На этой теоретической основе многие российские художники начали осмыслять и травматические страницы истории — от сталинских репрессий до военных конфликтов через призму личного тела и памяти.

Этика репрезентации боли

Обращаясь к теме страдания, современные художники неизбежно сталкиваются с вопросом этики: как показать боль, не превратив ее в зрелище и не причиняя новой травмы? Искусство имеет уникальную способность к сочувствию и диалогу. Как отмечает исследовательница Елизавета Дремова, искусство может стать тем пространством, где «возможно услышать голос раны и разделить боль другого». Иначе говоря, этически ответственная репрезентация боли стремится не шокировать ради эффекта, а дать возможность прочувствовать чужое страдание, вызвать эмпатию.

Многие российские художники бережно работают с реальными историями боли. Показателен пример выставки «Такеда. Боль и Воля» (Москва, 2017), посвященной теме преодоления страдания. Куратор Михаил Сидлин пригласил авторов говорить о физической и душевной боли: художница Яна Сметанина создала портреты реальных пациентов хосписа, Лиза Морозова представила видео‐перформанс своих экспериментов с порогом боли, группа «МишМаш» исследовала старые медико-анатомические пособия, Хаим Сокол вспомнил о жертвах пыток и лагерей, а мультимедийный объект Аристарха Чернышёва напомнил о бренности человеческого тела. Эти примеры показывают уважительное отношение к теме: личные и исторические травмы выражены в художественной форме, которая призвана возвысить зрителя через сопереживание, а не эксплуатировать чужие страдания.

Работы Яны Сметаниной в рамках выставки «Такеда. Боль и Воля» (Москва, 2017)

В то же время шок и радикальность остаются инструментами арт-высказывания — но их применение тоже должно быть осмысленно. Российская критика 2010-х активно обсуждала границы дозволенного в искусстве. Например, художник-анархист Анатолий Осмоловский отмечал, что у произведения должна сохраняться эстетическая дистанция между зрителем и образом, если же в художественной акции происходит реальное насилие над живым существом, то искусство исчезает — зритель перестает воспринимать образ и хочет только спасти жертву.

Таким образом, вырабатывалась этика акционизма: художник вправе шокировать, травмировать себя или предметный мир, ставить под удар свою репутацию и свободу, однако он не должен причинять прямой вред другому человеку. Балансируя на этой грани, искусство России создало в 2010-е яркий дискурс о боли — от феминистских высказываний о телесности до акций против насилия, постоянно сверяя себя с вопросом: «Не превращаю ли я чужую боль в аттракцион? Имею ли право говорить за другого?». Этическое измерение стало неотъемлемой частью работы художника.

Документальность и перформативность

Одной из особенных черт современного искусства стала одновременная тяга к документальности (фиксации реальности) и перформативности (акционному высказыванию). С одной стороны, это противоположные полюса: документальное искусство стремится максимально убрать авторское «я» и показать факты — какие-либо свидетельские показания, архивные материалы, видео реальных событий. Перформанс же целиком строится на присутствии автора и его тела, на личном переживании здесь и сейчас. Однако в практике 2010-х эти жанры сблизились и дополнили друг друга. Кураторы заговорили о том, что документальное и перформативное — две стороны одного процесса осмысления травматической реальности. И в том, и в другом случае художник в конечном счете стремится передать голос реальности напрямую зрителю, минуя традиционную «эстетическую дистанцию».

Художественные высказывания 2010-х все чаще комбинируют реальные факты и перформативный жест. Перформативный подход проникает даже в фотографию и живопись: авторы включают элементы автофикшен (собственной биографии) или устраивают акции-презентации своих работ, превращая выставку в событие.

Культурный контекст 2010 — 2020-х

Культурный контекст 2010–2020-х в России — это десятилетие нарастающего напряжения между риторикой «стабильности» и накопленной травмой: политической, социальной, гендерной, семейной. Усиление контроля государства над публичной сферой, давление на гражданское общество и независимые медиа, частичная декриминализация домашнего насилия (которую исследователи фиксируют как важный переломный момент для феминистских инициатив) создали фон, в котором разговор о боли и уязвимости перестал быть «частным делом» и стал политическим жестом.  Параллельно формируется «новая этика» с высокой чувствительностью к личной травме и любым формам насилия — от физического до символического, именно она во многом определяет повестку молодой сцены 2010-х, особенно в кругах феминистского и квир-искусства.

Художники оказываются между крупными институциями (Garage, ММОМА, региональные биеннале) и сетью независимых пространств, самоорганизованных инициатив и зин-культуры. При этом по мере ужесточения правил игры тело становится буквально «последней территорией», которой художник может распоряжаться: в текстах о русском акционизме 2010-х подчеркивается, что когда холсты, залы и бюджеты оказываются под давлением, собственное тело становится единственным доступным «носителем» высказывания. Визуальный язык смещается от героического, целостного тела к телу уязвимому, раненому, цифровому, раздробленному на фрагменты — селфи, медицинские снимки, протоколы, скриншоты переписок. В этой ситуации образ тела в искусстве превращается в поле, где пересекаются личная биография, коллективная история, психотерапия и политика.

Показателен пример видео Таус Махачевой Tightrope (2015): в горах Дагестана канатоходец Расул Абакаров переносит по тонкому тросу через пропасть картины из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств, складывая их в подобие временного музейного хранилища. Здесь тело выступает медиумом между прошлым и настоящим, традицией и институцией: физический риск канатоходца визуализирует хрупкость культурной памяти и неустойчивое положение региональной идентичности в постсоветском пространстве. Художница работает с историей конкретного края, но считывается и более широкий контекст — балансирование между наследием СССР, национальными/локальными повестками и глобальным арт-рынком. Тело в этом случае не просто страдает, оно становится инструментом переноса, буквально несущим на себе архив.

Таус Махачева, «Tightrope», 2015

В это же десятилетие нарастают феминистские и анти-насильственные инициативы: кураторские проекты, посвящённые домашнему насилию, сексуальному согласия, репродуктивным правам, становятся реакцией на политические решения и институциональную слепоту к теме травмы. Исследователи напрямую связывают частичную декриминализацию домашнего насилия и появление ряда художественных и активистских проектов, где женское тело показывает следы системного семейного насилия — от документальных выставок до перформанса и поэтических чтений.

И наконец, рубеж 2020-х — пандемия и самоизоляция, закрывает тела в квартирах, оставляя им только экранное присутствие и усиливая уже существующие линии уязвимости –– рост тревожности, невидимость домашнего насилия, обострение экономического неравенства. Для части художников это становится поводом буквально переформатировать медиа, перформансы и выставки перемещаются в Zoom, социальные сети и VR, а тело в работах всё чаще появляется как аватар, светящийся след в виртуальном пространстве или пикселизированный силуэт.

Тело-свидетель: документальность и след боли

В российском искусстве тело всё чаще выступает как свидетель — хрупкая, но убедительная «поверхность», на которой записывается травма. В этом контексте значимы проекты, где художник использует собственное тело не как метафору, а как вещественное доказательство.

Важный пример — акция Катрин Ненашевой «На-казание» (2016), в рамках которой художница три недели ходила по городу с привязанной к спине тяжёлой больничной кроватью — символом телесных и психологических травм воспитанников интернатов. Её тело становилось публичной площадкой, где зрители могли увидеть то, что обычно скрыто: тяжесть опыта, депривацию, боль, которую не хотят замечать. Здесь Ненашева использует тактику «эмпатического документа», когда собственное тело становится носителем чужой травмы, визуализируя её для общества.

Катрин Ненашева «На-казание», 2016

Другой пример –– работы фотографа Елены Аносовой с женскими колониями и центрами содержания. В серии «Отделение» она документировала жизнь женщин в условиях изоляции: их жесты, взгляд, позы. Хотя в кадре почти нет прямого насилия, тело становится свидетелем травмы системы: уставшая осанка, напряжение рук, попытки выглядеть спокойной перед камерой.

Аносова фиксирует не событие, а последствия длительной изоляции, оставленные на телесности — незаметные, но говорящие о глубинном опыте боли и утраты контроля над собственной жизнью. Фотографии воспринимаются как документ, через который зритель получает доступ к закрытому миру.

Елена Аносова «Отделение», 2014

Тело-испытание: перформанс, границы и боль как высказывание

Тело художника часто становилось инструментом испытания — через перформансы, расширяющие границы выносливости и испытывающие боль как форму высказывания. Радикальные акционисты буквально подвергали себя страданию, превращая физическую боль в символические жесты. Такие художественные акции проверяли пределы тела на прочность и одновременно служили резким социально-политическим высказыванием о современных реалиях.

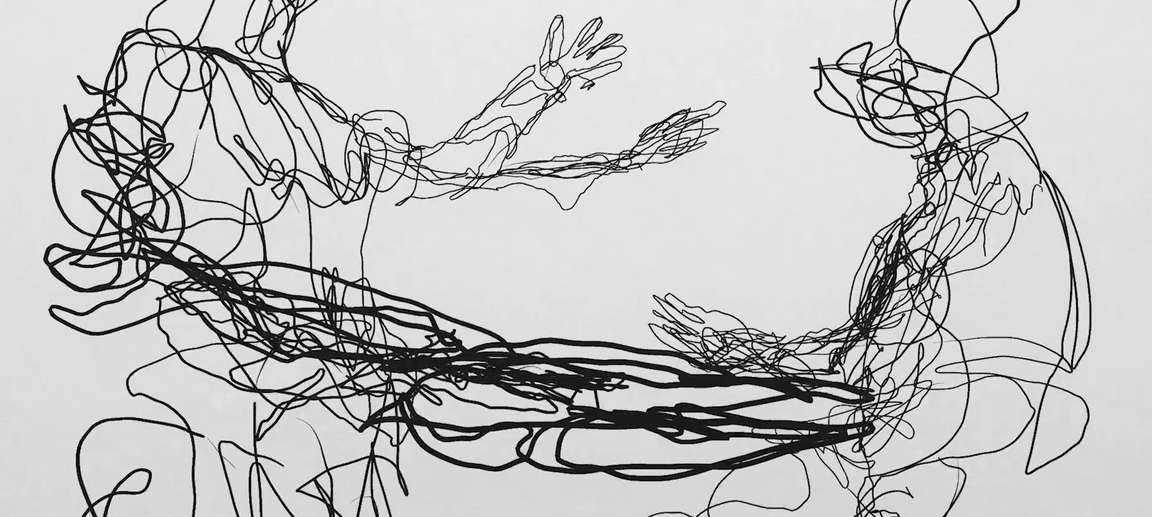

В перформансе «Исподнее» Лиза Морозова в длинной тонкой ночной рубашке идет босиком по подиуму, усыпанному битым стеклом, и вслух читает свои детские и юношеские дневники. Тело художницы одновременно хрупкое и упрямо движущееся вперед: каждый шаг потенциально травматичен, а текст дневников раскрывает интимные раны памяти. Боль здесь буквально «впивается» в тело, а публичное зачитывание очень личных записей превращает внутреннюю травму в коллективный опыт — зритель становится свидетелем, соучастником прохождения через боль. Перформанс часто описывают как историю рождения художника через телесное испытание и психическую обнаженность.

Лиза Морозова «Исподнее», 2012

В проектах художника Андрея Кузькина, в серии перформансов «Явление природы, или 99 пейзажей с деревом» (2010–2015) Кузькин подвергал своё тело стихии: обнажённый, он закапывался по плечи в землю или снег в разных городах. В одном из эпизодов (Воронеж, 2015) художник встал на голову, зарывшись вниз головой в снежный сугроб, — таким образом его торчащие вверх ноги напоминали ствол и ветви дерева. По мысли автора, человеческое тело, помещённое в экстремальные условия, становится подобно дереву, укоренённому в грунте и испытывающему на себе воздействие среды. Кузькин сознательно обнажал и физически мучил тело (холод, неподвижность вниз головой) во имя искусства, превращая собственную уязвимость в художественный образ. Его перформансы — своеобразные ритуалы преодоления, где границы телесного комфорта раздвигаются, чтобы высказать экзистенциальные идеи о связи человека и природы, о цикличности жизни и смерти.

Андрей Кузькин «Явление природы», 2014

Тело-маска: защита, ирония и материализация уязвимости

В современном российском искусстве тело часто выступает замаскированным, спрятанным за визуальными слоями, это может быть одежда, маска, грим или цифровой аватар, с целью и защитить себя, и иронично высмеять социальные роли, и одновременно материализовать внутреннюю уязвимость. Тематическое поле «тело-маска» объединяет практики, где художники используют буквальную или метафорическую маскировку, превращая тело в знак, образ-защитник, который может скрывать истинную сущность или, напротив, показывать скрытые уязвимые стороны личности.

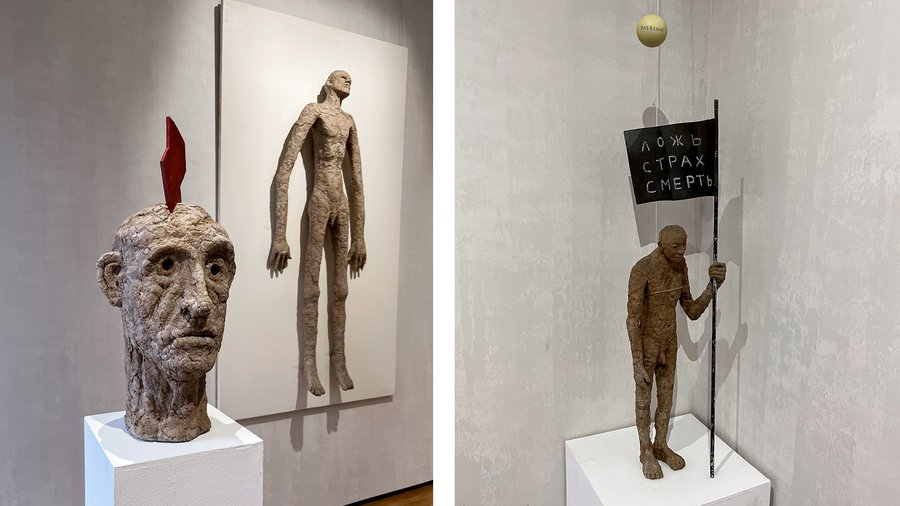

Работая с хлебом как со скульптурным материалом, Андрей Кузькин одновременно отсылает и к тюремной традиции лепки из хлеба, и к поэтическому нематериальному знаку: «У нас есть тюрьма метафизическая в виде нашего тела, и смерть можно воспринимать как освобождение от жизненного гнёта и страданий, связанных с жизнью». Этот посыл напрямую считывается в инсталляции «Дар забвения, или формула пустого мира» (2016) и в его хлебной пластике в целом. Фигурки из мякиша выглядят как условные маски людей, обобщённые оболочки вместо живых тел, словно заключённые в свои хрупкие формы. Хлеб здесь парадоксален: с одной стороны, это базовый символ жизни, заботы, «хлеб насущный», с другой тюремный материал, из которого заключённые лепят маленькие миры, чтобы хоть как-то выйти за пределы камеры. В этом двойном значении хлеб превращается в маску телесности: он смягчает вид боли и смерти, переводя их в детскую, почти игрушечную форму, но одновременно делает уязвимость ещё ощутимее, ведь достаточно одного движения, чтобы фигурка раскрошилась. Так Кузькин показывает тело как метафизическую тюрьму и одновременно как маску, за которой скрывается желание освобождения. Хлебные человечки кажутся безликими и «забытыми», но именно они становятся материальными знаками забвения и памяти, масками тех, чьи тела и судьбы были стёрты, но чьё присутствие всё ещё тихо проступает в хрупкой пластике.

Андрей Кузькин 1,2 –– Инсталляция «Дар забвения или формула пустого мира», 2023, 3 –– Хлебная пластика Кузькина

В перформансе «Точка опоры» Оли Кройтор, художница в чёрном платье часами стоит неподвижно на высокой узкой деревянной колонне. На фотографиях её фигура напоминает памятник или иконный столп. Тело превращено в знак, в монументальную «маску» устойчивости и силы. Но зритель понимает, насколько это положение нестабильно и болезненно физически — маска героизма скрывает хрупкость и риск падения.

Кройтор Оля «Точка опоры», 2014

В другом перформансе, без названия, Кройтор лежит в яме, накрытой стеклом, как в витрине музея или надгробии: тело оказывается одновременно защищено (стеклянный щит) и максимально выставлено напоказ. Критики отмечают, что в этих работах художница визуализирует и «растягивает до абсолюта» моменты боли, чтобы пройти через них, а тело становится материализацией граничного состояния между жизнью и смертью, присутствием и объектностью.

Ольга Кройтор «НЮД» или «Без названия», 2013

Тело-цифра: онлайн-травма и экранное присутствие

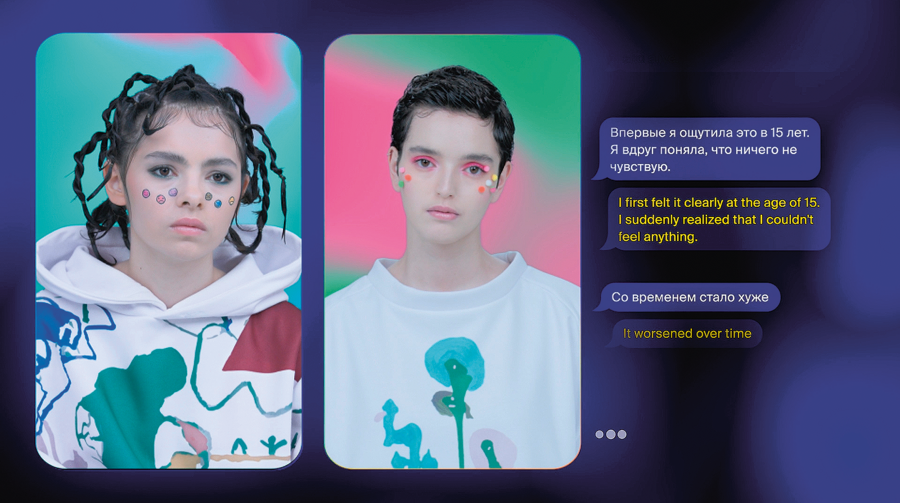

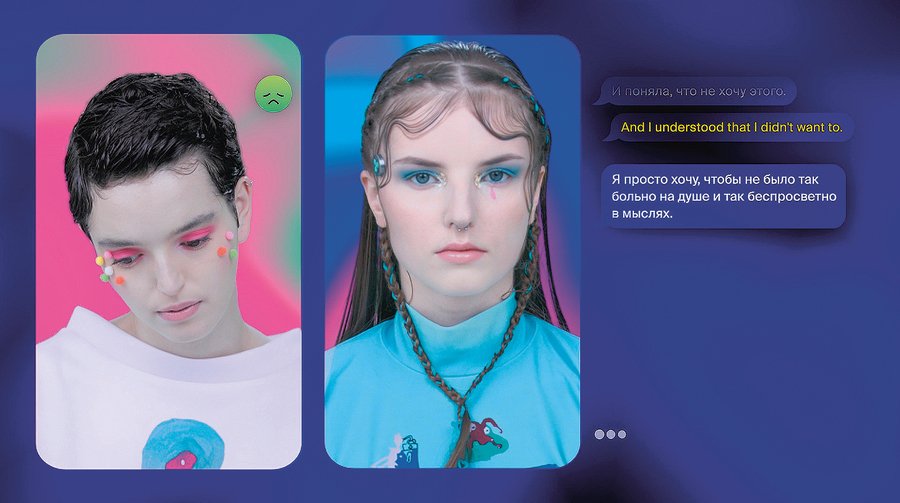

Альбина Мохрякова — проект и видео «Maybe Therapy?» (2020)

Мохрякова выносит на экран переживания людей, прошедших через панические атаки, депрессию и другие кризисы. В видео история проговаривается голосами и текстом, а тело героя почти не дано «прямо» — оно разрезано крупными планами, закрыто медицинскими или декоративными объектами, превращено в носитель симптомов. В связанных с видео текстильных работах художница стилизует «лечебную» среду (ткани, свет, условные «одеяния») как мягкий интерфейс, через который человек пытается договориться со своей психикой. Травма здесь уже не только личный опыт, но и экранный протокол: история проговаривается, архивируется, циркулирует в виде цифрового файла. Тело становится точкой доступа к системе терапии, которая одновременно и лечит, и нормирует поведение.

Альбина Мохрякова, проект и видео «Maybe Therapy?», 2020

Надежда Бей — VR-проект «Corpoirreality (v.1)», 2021

VR-перформанс, в котором художница «перерисовывает» тела людей в виртуальном пространстве: участники двигаются в шлемах, а их траектория превращается в световые 3D-следы, напоминающие разорванные, смазанные тела. В работе важно именно ощущение раздвоения: биологическое тело остаётся «здесь», а цифровой двойник — внутри шлема, в постоянно разламывающемся, реконструируемом мире. Проект напрямую проговаривает тему жизни между физическим и цифровым телом и хрупкость психики в этой раздвоенности. Художница учится принимать и свое собственное тело через этот медиум.

Надежда Бей, «Corpoirreality (v.1)», 2021

Иллюстрация «Ева» Яны Крюковой –– образ женского тела, уже не просто «селфи», а цифровой персонаж, в котором грусть и уязвимость становятся графическим интерфейсом. Тело там работает как маска: лицо и волосы вытягиваются, превращаются в фантастический аватар, а эмоции словно «упакованы» в цветовые пятна. Это пример того, как онлайн-образ тела перестаёт быть документом и становится цифровым сценарием переживания — визуализированной онлайн-травмой.

Яна Крюкова, «Ева», 2018

Тело-память: забота, реконструкция и память

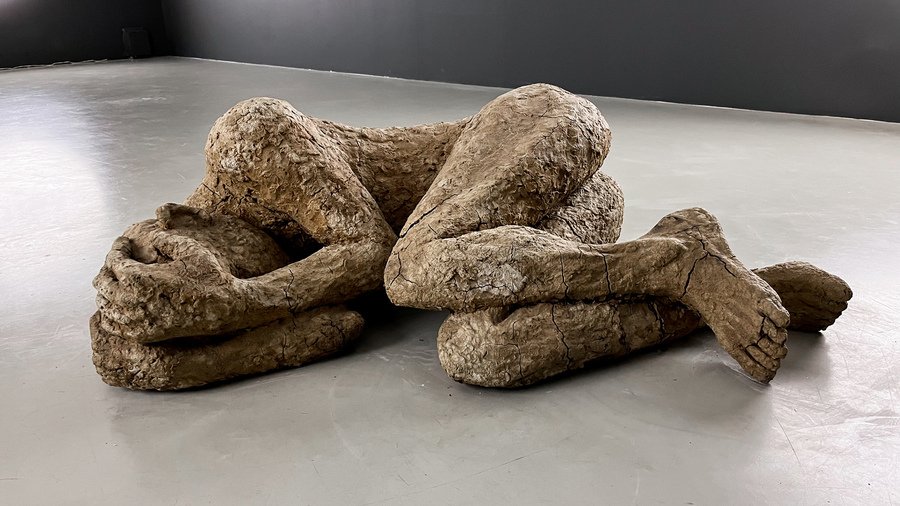

В серии «Опыт тела» Маяны Насыбулловой тело буквально превращается в археологический носитель памяти: гипсовые отливки лица и рук, внедрённые в корни, кору, металлические провода, выглядят как фрагменты человеческого существа, навсегда застывшие в моменте боли или защиты. Работа создавалась в рамках коллаборации с проектом «Груз-300», который посвящен переживанию пыток и посттравматическому синдрому. В работе «Опыт № 9 (лицо)» и других объектах, художница использует приём формовки, который концептуально рифмует с пыткой: в тексте галереи Anna Nova подчёркивается, что её интересует параллель между насильственным воздействием на тело и технологией «снятия формы» с него. Гипсовые маски, прорастающие корнями, напоминают одновременно надгробия и гербарии — травма здесь не только личная, но и укоренённая в земле, в коллективной истории. Насыбуллова собирает тело как рассыпанный конструктор, «позиция пленника» и «позиция наблюдателя» обозначают разные способы проживания памяти насилия, а сам процесс формовки и встраивания в органическую материю становится жестом заботливой реконструкции — попыткой придать невыносимому опыту видимую форму, с которой уже можно иметь дело.

Маяна Насыбуллова, серия «Опыт тела», 2019–2021

В текстильном проекте «Тело помнит всё» Ольга Андрияш работает с рентгеновскими снимками как с прямым телесным архивом: через технику цианотипии и вышивки она превращает медицинское изображение в мягкий, трепетный объект заботы. На её сайте прямо сказано, что художницу интересует связь между материальным телом и эфемерной психикой и что в этом проекте она визуализирует «тело как носитель невысказанной истории», где психическая травма получает физическую, почти окаменевшую форму. Поверх синеватых отпечатков костей и суставов Андрияш вышивает нити, добавляет слои хлопка и ситца, собирая сложный многослойный «панцирь» из тканей — словно штопая и перевязывая невидимые раны. Плотная ткань и прозрачный шёлк у неё выступают метафорами плотского и психического: первый удерживает форму, второй колышется и растворяется, как эмоция. В результате тело-память здесь — это и документ (рентген), и процесс непрерывной реконструкции: вышивка превращается в медленный, повторяющийся жест заботы о себе, где травматический опыт не вытесняется, а аккуратно вплетается в общий рисунок жизни.

Ольга Андрияш, «Тело помнит всё», 2024

Фигуртивные полотна Светланы Малаховой можно рассматривать как более «тихий», но важный пример тела-памяти: её персонажи — это не абстрактные модели, а носители накопленного опыта, где каждая поза и каждый жест становятся своего рода дневниковой записью. Галерея Makhmudov описывает её подход как синтез академической школы и концептуального мышления, где центральной темой выступает человеческое тело «как хранилище памяти, пространство опыта и инструмент самопознания». В портретах художницы фигура часто показана в момент внутреннего сосредоточения или эмоционального перелома: напряжённые плечи, опущенные руки, закрытые глаза читаются как свидетельства прожитых историй, которые не проговариваются напрямую, но вписаны в пластику тела. Цвет у Малаховой работает как эмоциональный фильтр памяти — тёплые, густые оттенки создают ощущение интимной, почти терапевтической сцены, где зритель приглашается не столько созерцать внешность, сколько внимать тому, что «помнит» тело персонажа.

Светлана Малахова, фигуративная живопись, 2011-2023

Этика взгляда: где проходит граница видимого

Этика взгляда в искусстве, работающем с травмой, всегда балансирует между необходимостью увидеть и риском подглядеть. В случае с телом, как образом травмы, вопрос не сводится к степени натурализма, показываем ли мы кровь, шрамы, слёзы, а касается прежде всего позиции зрителя –– с какой точки он смотрит и кого именно ему предлагают рассматривать. Когда художник выставляет на обозрение собственное тело (перформансы Оли Кройтор, гипсовые отливки Маяны Насыбулловой) — он берёт на себя ответственность за то, что и как готов отдать взгляду. Но как только в поле работы появляется чужое тело, например партнёра, родственника, анонимного персонажа, женщины, пережившей насилие» — этические ставки возрастут, любое изображение легко превращается в повторное насилие, в ещё один акт объективации под видом сочувствия.

Граница видимого в таких проектах часто проходит не по уровню «жестокости картинки», а по тому, как устроен договор между художником, героем и зрителем. Один из способов удержать границу — показывать не только «жертву», но и сам механизм наблюдения, делать зрителя не невидимым свидетелем, а участником ситуации, который должен осознать собственную вовлечённость и ответственность. Когда инсталляция буквально назначает нас в роль смотрящего (заставляет ходить по «полю» из скриншотов или находиться внутри текстильной контент-формы), она не только демонстрирует травму, но и разоблачает структуру взгляда.

Этика взгляда связана с тем, что именно остаётся за кадром. В исследованиях визуальной культуры давно звучит мысль: иногда важнее не то, что показано, а то, что сознательно не показывается. Художники, работающие с травмой, часто выбирают стратегию намёка, документации следов, а не прямой демонстрации события. Таус Махачева в Tightrope показывает нам насилие не напрямую, а через образ канатоходца, несущего картины над пропастью, даёт почувствовать вес культурной и исторической травмы, с которой приходится балансировать.

Заключение: тело как свидетельство реальности

В финале данного исследования становится особенно заметно, что тело в российском искусстве 2010–2020-х оказывается последней формой свидетельства о реальности. В ситуации, когда слова обесцениваются официальной риторикой, статистикам не доверяют, а институты памяти работают избирательно, именно тело — уязвимое, ранимое, цифровое, фрагментированное, становится тем, что ещё можно предъявить как доказательство: это со мной случилось, это со мной происходит, это через меня проходит. Художники, о которых идет речь на протяжении исследования, по-разному показывают эту функцию. Через риск физического испытания, через гипсовый слепок, через рентгеновский снимок, аккуратно перешитый нитками.

Тело в российском искусстве предстаёт не как абстрактная метафора травмы, а как инструмент проверки действительности. Через него проходят границы между частным и публичным, политическим и интимным, онлайн и офлайн. Оно фиксирует слабые места общества, трещины в институтах, угрозы, которые не всегда можно назвать напрямую. Рассматривая изображение тела, мы всегда имеем дело не только с формой, но и с заявлением о реальном — о том, что было прожито, пережито, не до конца проговорено. В этом смысле тело, как свидетельство реальности, не финальная точка, а открытая рамка –– оно продолжает накапливать новые следы, новые травмы и новые способы заботы, и будущие десятилетия, вероятно, будут перечитывать эти работы уже в другом контексте, но по тем же признакам — по тому, как именно реальность оставила на них свой след.

ММОМА: Против всех. К истории проектного искусства в России (URL: https://di.mmoma.ru/news?mid=2911&id=1259#: ~:text=жесткими%20социально, Львом%20Толстым%20называл%20«энергией%20заблуждения»1) Просмотрено: 17.11.2025.

The Village: Интервью о перформансе «На-казание» Катрин Ненашевой. (URL: https://www.the-village.ru/weekend/art/239197-katrin-nenasheva) Просмотрено: 17.11.2025.

Lenta.ru: Новость о перформансе Андрея Кузькина в проекте «Явление природы, или 99 пейзажей с деревом» (URL: https://lenta.ru/news/2015/02/03/kuzkin/) Просмотрено: 17.11.2025.

Премия Кандинского, официальный сайт. (URL: https://www.kandinsky-prize.ru) Просмотрено: 17.11.2025.

VLADEY: аукцион современного искусства (URL: https://vladey.net/ru/) Просмотрено: 18.11.2025.

Anna Nova Gallery: Страница серии «Опыт тела» Маяны Насыбулловой. (URL: https://www.annanova-gallery.ru/artists/318-/works/) Просмотрено: 19.11.2025.

Anna Nova Gallery: Страница работы «Experience #6 (legs) / Опыт № 6 (ноги)» Маяны Насыбулловой. (URL: https://www.annanova-gallery.ru/artists/318-/works/2223-experience-6-legs-6-2019/) Просмотрено: 19.11.2025.

UMagazine: Статья «Уязвимость и искусство: как личные переживания и общественные настроения влияют на художников» (интервью с современными художниками). (URL: https://umagazine.ru/culture/kak-lichnye-perezhivaniya-i-obshchestvennye-nastroeniya-vliyayut-na-iskusstvo-otvechayut-khudozhniki/) Просмотрено: 19.11.2025.

Ensembles: Описание видео «Tightrope» Таус Махачевой. (URL: https://ensembles.org/items/13224) Просмотрено: 19.11.2025.

VLADEY: Страница работы «Maybe Therapy?» Альбины Мохряковой. (URL: https://vladey.net/ru/artwork/7015) Просмотрено: 19.11.2025.

Искусство-info: Статья «Maybe Therapy?» Альбины Мохряковой. (URL: https://iskusstvo-info.ru/maybe-therapy-albiny-mohryakovoj/) Просмотрено: 19.11.2025.

https://www.afisha.ru/exhibition/takeda-bol-i-volya-166742/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://v-a-c.org/publishing/tightrope (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.kandinsky-prize.ru/05-nenasheva/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://anosova.com/section (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.kandinsky-prize.ru/liza-morozova/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://vk.com/wall-33334108_27140?z=photo-33334108_456244687%2Fwall-33334108_27140 (дата обращения: 18.11.2025)

https://delartemagazine.com/art/ya-eshhyo-zhiv-poetika-andreya-kuzkina/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.kandinsky-prize.ru/kroytor-olga2015/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://vk.com/wall-79032974_139 (дата обращения: 18.11.2025)

https://iskusstvo-info.ru/maybe-therapy-albiny-mohryakovoj/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://delartemagazine.com/tech/premiya-asta-v-1-vzglyad-v-budushhee-rossijskogo-nauchno-texnologicheskogo-iskusstva/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.annanova-gallery.ru/artists/318-/works (дата обращения: 19.11.2025)

https://olgaandriyash.com/telo-pomnit-vse (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.makhmudov.gallery/help/brands/svetlana-malakhova (дата обращения: 19.11.2025)