Тело человека как архитектурная модель: от античности до барокко

Рубрикатор

[1] Концепция [2] Античность: тело как мера архитектуры [3] Эпоха Возрождения: тело как геометрическая и математическая модель [4] Барокко: телесная пластика как принцип архитектурной формы [5] Вывод [6] Текстовые источники [7] Источники изображений

В европейской художественной традиции человеческое тело на протяжении столетий служило не только объектом для изображения, но и моделью для организации архитектурной формы и пространства. Обращение архитекторов к телесным пропорциям, анатомическим соотношениям и структурным аналогиям было обусловлено стремлением найти универсальный принцип организации формы, способный обеспечить измеримость, ясность и внутреннюю логику архитектурного целого. Работа исследует принцип человеческого тела как архитектурной модели от античного пропорционального канона к пластичной и динамичной архитектуре барокко.

Репрезентация тела в архитектуре не сводится к внешнему подобию или символическим ассоциациям. Речь идёт о структурном принципе: о том, как телесная организация — соотношение частей, ритм, осевая симметрия, модульность или, напротив, деформация и изгиб — становятся структурой для архитектурного формообразования.

Античные мастера, начиная с Поликлета, рассматривали тело как систему соотношений величин, подчинённых принципу симметрии и равновесия. Эта структура была перенесена в архитектуру через ордерную систему: дорический ордер, ассоциируемый с «мужскими» параметрами, и ионический, связанный с «женскими», становились инструментом воплощения телесной модели в каменной структуре.

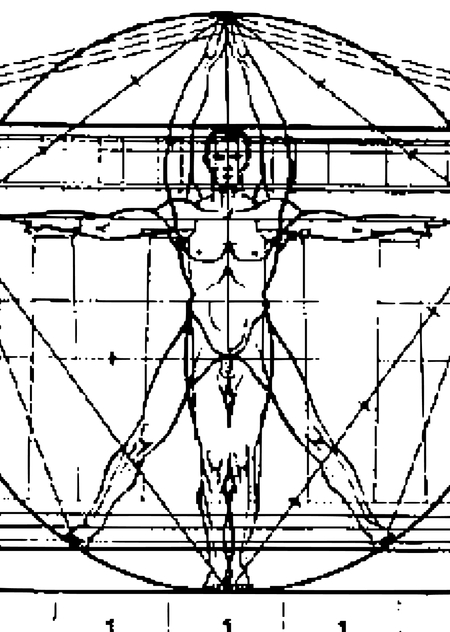

В эпоху Возрождения — прежде всего в работах Леонардо да Винчи, Альберти и Палладио — человеческое тело приобретает статус математической универсалии. «Витрувианский человек» фиксирует фигуру человека как идеальный геометрический модуль, вписанный в круг и квадрат. Принципы золотого сечения, кратных отношений и модульных сеток формируют новый тип архитектурного мышления, где телесность становится геометрической структурой.

В барочной архитектуре этот принцип постепенно меняется: пропорции остаются основой построения, однако приобретают гибкие формы, криволинейные контуры, смещённые оси и более сложные пространственные объёмы.

Исследование разделено на три блока, которые соответствуют историческим периодам и типам телесности, формирующим архитектурную модель.

[1] Античность: тело как мера архитектуры —исследование соотношения человеческих пропорций и ордерной системы, в которой тело выступает нормативной единицей измерения и основой для формирования архитектурных модулей.

[2] Эпоха Возрождения: тело как геометрическая и математическая модель — исследование преобразования человеческой фигуры в геометрический идеал, лежащий в основе модульных сеток, золотого сечения и центрических схем ренессансной архитектуры.

[3] Барокко: телесная пластика как принцип архитектурной формы — исследование телесной пластики для основания динамичных и пластичных фасадов.

Исследование опирается на теоретическое наследие античности и эпохи Возрождения, прежде всего на трактат Марка Витрувия Поллиона «De architectura», где впервые была сформулирована идея антропоморфной архитектуры. Именно Витрувий формулирует принцип, согласно которому человеческое тело становится моделью для архитектурных пропорций, логике и правил построения. Эта система на длительное время стала основой европейской архитектурной традиции.

Античность: тело как мера архитектуры

Витрувий рассматривал человеческое тело как исходную систему измерений, где каждая часть имеет устойчивое математически выражаемое отношение к целому. Модель квадрат + круг демонстрирует, что тело может быть вписано сразу в две базовые геометрические формы, а значит — служить универсальным модулем для архитектурной композиции. В такой системе высота, ширина и ритм элементов здания подчиняются тем же пропорциональным закономерностям, что и соотношение частей человеческого тела.

Дорический ордер / Ионический ордер

В античной теории ордеров соотношения между дорическим и ионическим типами трактовались через антропоморфный принцип: архитектурные пропорции подбирались по аналогии с различиями телосложения. Дорический ордер строился как система, основанная на пропорции компактного и устойчивого корпуса, тогда как ионический рассматривался как более вытянутая и лёгкая структура, с увеличением высоты относительно диаметра и плавным переходом между элементами.

Неизвестный, Курос Кройсоса, ок. 530 до н. э. / Фидий, Иктин и Калликрат, Дорический ордер Парфенона, 447–432 до н. э.

Дорический ордер рассматривается как архитектурная модель, построенная по принципу мужской телесности — компактной, сильной, лишённой избыточных декоративных пластов. Его пропорция высоты к диаметру, примерно 6:1 формирует ощущение собранности и статической мощи, близкой к атлетическому телосложению архаического куроса. Каннелюры корпуса колонны функционируют аналогично мышечному рельефу — они усиливают вертикальную динамику и одновременно делают форму более устойчивой, исключая визуальную тяжеловесность.

Пракситель, «Афродита Книдская», ок. 350 до н. э. / Ионический ордер, капитель

Ионический ордер формируется по логике женского телосложения, где пропорции вытянуты, пластика мягче, а декоративные элементы работают как визуальный эквивалент телесной гибкости. Соотношение высоты к диаметру, примерно 8:1 придаёт колонне более стройный и изящный силуэт, аналогичный фигуре, в которой доминируют плавные контуры и умеренная плавность линий. Волюта капители выступает не просто декоративным элементом, а графическим эквивалентом плавного телесного изгиба, закрепляя образ ордера как системы, основанной на мягкой и непрерывной линейности.

Поликлет, «Дорифор», ок. 440 до н. э. / Фидий, Иктин и Калликрат, Парфенон, 447–432 до н. э.

Сравнение канонических пропорций статуи Дорифора и композиционного построения Парфенона показывает общую структурную логику построения, основанную на последовательном делении формы на соизмеримые модули. В обоих случаях вертикальная организация строится на сопоставимых пропорциональных интервалах: в скульптуре — через фиксированные отношения частей тела к его общей высоте, в архитектуре — через соотношение высоты колонн, антаблемента и фронтона. «Мера тела» выступает не только символическим, но и расчетным принципом формообразования.

Схема пропорций: Поликлет, «Дорифор», ок. 440 до н. э. / Фидий, Иктин и Калликрат, Парфенон, 447–432 до н. э.

Пропорциональная схема Парфенона строится по тому же принципу соизмеримых интервалов, что и канон Поликлета, зафиксированный в фигуре Дорифора: целое определяется через повторяемую модульную единицу. Близкие к золотому сечению пропорции поддерживают согласованность и целостность композиции.

Мирон, «Дискобол», ок. 450 до н. э. / Либон Элейский, Храм Зевса в Олимпии, 470–456 до н. э.

В скульптуре «Дискобол» тело организовано по принципу динамического равновесия: мышцы, ось позвоночника и диагонали позы создают пропорционально выверенное напряжение между опорой и движением. Аналогичный принцип проявляется в композиции колонн храма Зевса Олимпийского: каннелюры выстроены как ритмические «мышечные волокна», а соотношение высоты и диаметра колонн поддерживает визуальную устойчивость при вертикальной нагрузке.

Неизвестный, Курос Кройсоса, ок. 530 до н. э. неизвестный, Храм Геры I, ок. 590 до н. э.

Фигура куроса показывает раннюю попытку стандартизации человеческих пропорций: вертикальную ось, симметрию, монолитность и равномерное распределение объёма, при котором тело воспринимается как цельный несущий столб. Эта же логика встроена в архитектурную систему дорического храма: колонны обладают утолщённой энтазисной формой, близкой по пластике к массивному торсу. Архитектура конструктивную модель тела — устойчивость и ощущение физической «несокрушимости», характерный для архаического канона.

Афинодор и Леохар (приписывается), «Аполлон Бельведерский», ок. 320 до н. э. / Алкей и Спинфар (приписывается), Храм Аполлона в Дельфах, 548–510 до н. э.

Фигура Аполлона демонстрирует классический канон пропорций, основанный на гармоничном распределении масс, равновесии контрапоста и идеализированной пластике тела, где вертикальная ось сочетается с динамическим смещением центра тяжести. Руины храма Аполлона в Дельфах фиксируют перенос этих принципов в архитектуру: ритмическая последовательность колонн, симметрия и градуальное выстраивание уровней подчинены той же логике, где устойчивость достигается не статикой, а выверенным равновесием.

Фидий, «Афина Парфенос», 438 до н. э. / Мнесикл, Эрехтейон, 421–406 до н. э.

Фигура Афины представляет собой тело, где пластика драпировки не скрывает, а структурирует пропорциональный каркас — четко читаемые опорные оси, равномерное распределение массы и статичное фронтальное равновесие. На Эрехтейоне этот антропоморфный принцип переносится в архитектурную систему: вместо абстрактных колонн форму несущих опор принимают кариатиды, чьи тела и одежда функционируют как визуальная каннелюра, а осанка — как геометрия несущей вертикали.

Поликлет, «Диадуменос», ок. 430 до н. э. / Неизвестный, Храм Гефеста, 449–415 до н. э.

Фигура Геракла пропорционально уравновешенная, фронтально выстроенная, в ней массa и объём распределены симметрично вокруг центральной оси, а контрапост лишь минимально смягчает статичность общей композиции. В храме Гефеста этот принцип трансформируется в регулярный модульный ряд дорических колонн, где равное расстояние между колоннами и сопоставимые «телесные» массы стволов создают архитектурную эквивалентность человеческой статики. Так система пропорций и соразмерности, изначально сформулированная в пластике фигуры, переходит в принцип построения храма.

Александр Антиохийский (приписывается), «Венера Милосская», ок. 130 до н. э. / Калликрат, Храм Афины Ники, 427–424 до н. э.

Фигура Афродиты выстроена на мягкой S-образной оси, где равновесие достигается не симметрией, а смещением массы и объёмов от плечевого пояса к основанию. В храме те же принципы переводятся в архитектурную статику ионических колонн: их вытянутость и минимальные опорные сечения формируют «телесную» пластику, приближенную не к мускульной массе, а к грациозной женской пропорциональности.

Неизвестный, «Август из Прима-Порта», ок. 20 г. н. э. Аполлодор Дамасский, Адриан (приписывается), Пантеон, 118–125 н. э.

Статуя Августа представляет собой идеализированный стоический корпус, организованный по вертикальной оси власти и устойчивости: от поднятой руки как вектора действия до строго центрированной опоры корпуса на ногах. В Пантеоне этот принцип переводится в архитектурный язык через фронтальную осевую симметрию, монументальные коринфские колонны и портик, где «телесная» логика считывается как модель имперской репрезентации: вертикали колонн работают как «ноги» монументального тела, а фронтон — как идеологический «торс», задающий ясную структуру доминирования и порядка.

Эпоха Возрождения: тело как геометрическая и математическая модель архитектуры

Леонардо да Винчи, «Витрувианский человек», ок. 1490

В эпоху Возрождения человеческое тело становится не только объектом художественного подражания, но и универсальной моделью измерения пространства, пропорций и архитектурного порядка. Возвращение к античным трактатам — в первую очередь к «De architectura» Витрувия — формирует представление о теле как о нормативной системе, где идеальная мера исходит из человека и переносится на материальную среду.

Фигура «витрувианского человека», интерпретированная Леонардо да Винчи, демонстрирует принцип соразмерности между антропометрией и геометрией: тело вписывается одновременно в квадрат и окружность — два базовых архетипа архитектурного проектирования. Это делает человеческую фигуру не просто аналогией, а математическим примером пропорционирования, где каждое отношение — от длины конечностей до положения центра тела — становится правилом для построения фасадов, планов и ордерных систем.

Леон Баттиста Альберти, церковь Сан Себастьяно, 1460–1470

Фасад церкви построен по принципу витрувианской геометрии: его композиция раскладывается на систему квадратов, окружностей и диагональных делений, образующих единую модульную сетку. Центральная ось работает как «позвоночник» фасада, а пропорции между ярусами соотносятся по единому коэффициенту, обеспечивая ренессансное равновесие между телесной и архитектурной идеей.

Леон Баттиста Альберти, фасад Санта-Мария Новелла, 1456–1470

Фасад выстраивается по строгой системе модульных соотношений, где пропорции центрального квадрата, вписанного круга и треугольной фронтонной схемы организуют визуальное равновесие. Альберти интегрирует витрувианскую идею гармонии, используя человеческую пропорцию как скрытую меру: соотношение общей высоты и ширины фасада, диаметра круглого окна и размеров центрального пролёта подчинено единому метрическому порядку.

Филиппо Брунеллески, купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, 1420–1436

Купол построен по модульной сетке, где высота равна кратному соотношению диаметра, что сближает его с концепцией тела как пропорционального и измеримого механизма. Конструкция формируется «анатомическим» каркасом из ребер, которые работают как структурное подобие грудной клетки — несущей и задающей форму.

Донато Браманте, Темпиетто Сан-Пьетро ин Монторио, ок. 1502

Темпиетто Браманте выстроен как идеальная пространственная модель, основанная на сопряжении двух первичных тел — цилиндра и сферы, что метафорически повторяет анатомическую логику тела и черепа. Пропорции диаметра и высоты цоколя и радиуса купола подчинены принципам золотого сечения.

Андреа Палладио, Вилла Альмерико Капра, 1566–1571

Вилла Альмерико Капра Палладио представляет собой предельное выражение ренессансной идеи архитектуры как «расширенного тела», целиком подчинённого модульной системе. Палладио опирается на единицу, соотносимую с человеческим шагом — через неё он организует высоты залов, длины анфилад и пропорции фасадов. В Ла Ротонде эта логика доведена до абсолютной симметрии: четыре идентичных портика образуют «квадранты» единого организма, а центральный купол задаёт его «сердцевину». Строгое соотношение модулей создаёт ощущение архитектурного тела, собранного по тем же законам пропорциональности, что и человеческая фигура.

Леон Баттиста Альберти, Палаццо Ручеллай, 1446–1451

Палаццо Ручеллай Альберти построен как архитектурный организм с чётким «телесным» членением. Три яруса фасада повторяют структуру человеческого тела: нижний уровень — ноги (опорная масса), средний — грудная клетка (основной объём), верхний — голова (завершающий карниз). Каждый ярус подчинён единому модулю.

Барокко: телесная пластика как принцип архитектурной формы

В архитектуре барокко происходит принципиальный сдвиг от гармонических и статичных пропорций Ренессанса к динамической, пластически насыщенной форме. Архитектурная композиция становится основанной на непрерывном движении, линейности, изгибов и сложном взаимодействиях объёмов. Телесность в барочной архитектуре трактуется не как буквальное подражание человеческому телу, а как принцип организации формы: поверхность здания приобретает свойства «пластического тела», способного к напряжению и деформации. Вогнутые и выпуклые фасады, спиральные и эллиптические построения создают впечатление живой структуры.

Франческо Борромини, Сан-Карло алле Куатро Фонтане, 1638–1641 / Карло Фонтана, Санта-Мария-Маддалена, 1735

Фасад Сан-Карло представляет собой один из наиболее ярких примеров барочной «телесной» пластики. Борромини использует непрерывные криволинейные линии, которые создают фасад не как статичную плоскость, а как трёхмерную оболочку, подчинённую внутренней кинетике. Колонны и ниши расположены в ритме, напоминающем чередование анатомических дуг.

Здание Санта-Мария-Маддалена спроектировано посредством сложной криволинейной морфологии, в которой ордерные элементы интегрируются в единую волнообразную массу. Переходы между уровнями выполняются через непрерывные перегибы профиля, что придаёт фронтону и нижним ярусам характер пластически деформируемого объёма.

Джованни Лоренцо Бернини, Сант-Андреа-аль-Квиринале, 1567 / Доменико Фонтана и Плаутилла Бриччи, Сан-Луиджи-деи-Франчези, 1518

Фасад Сант-Андреа-аль-Квиринале построен как единый выпуклый объём, работающий по принципу телесной массы: центр усилен выступающим портиком, который действует как «грудная клетка» композиции. Криволинейные элементы — лестница, арка, очертания купола — образуют последовательные оболочки, создавая ощущение собранного и направленного внутрь архитектурного «тела».

Сан-Луиджи-деи-Франчези организован в трёх горизонтальных уровнях, что соответствует принципу телесного членения. Нижний ярус более тяжёлый и плотный, средний — активный за счёт ниш, верхний завершён фронтоном. Пластика карнизов и ниш формирует ясный архитектурный ритм, где каждый ярус работает как структурная часть тела с собственной функцией и пропорцией.

Донато Браманте, Санта-Мария-делла-Паче, 1482 / Гуидетто Гуидетти, Палаццо делла Сапиенца, 1562

Фасад Санта-Мария-делла-Паче организован как выпуклая двухъярусная схема, где нижний уровень формируется колонным портиком, работающим как «передняя плоскость» архитектурного тела. Кривизна портика смягчает границы между центральной осью и боковыми объёмами, создавая эффект «раскрытой» грудной клетки. Верхний ярус с фронтоном считывается как уплотнённая «головная» часть структуры, что подчёркивает вертикальную иерархию формы.

Палаццо делла Сапиенца построено на основе сложной геометрической матрицы — комбинации треугольника и круга, что создаёт «мускульную» пространственную логику, в которой объёмы будто растянуты и собраны одновременно. Стены работают как пластические оболочки, близкие к анатомической модели торса. Внешний купол и его спиральное завершение фиксируют вертикальный «вектор роста», аналогичный вытянутой линии позвоночника.

Вывод

Представление о теле как архитектурной модели последовательно усложнялось: от фиксированного пропорционального эталона к структурной системе и далее к пластически вариативной форме. В античности доминировал принцип строгой антропометрии, определяющий меру и ордер. В эпоху Возрождения тело человека преобразовывалось в универсальный математический модуль, служивший основой для рациональной организации пространства. В раннем барокко этот модуль утрачивает жёсткость и статичность.

Человеческое тело остаётся устойчивой моделью, но его интерпретация меняется. Архитектура не копирует тело буквально, а извлекает из него принципы организации формы, адаптируя их к эстетическим и конструктивным задачам различных исторических периодов. Таким образом, от античности до барокко формируется три различные модели работы с телесностью, каждая из которых определяет собственный тип архитектурной структуры.

О. А. Темникова, «Образ человека в архитектуре: философско-антропологический аспект» (2009) URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-cheloveka-v-arhitekture-filosofsko-antropologicheskiy-aspekt/viewer (дата обращения: 02.11.2025). [Электронный ресурс].

С. М. Будкеев, «Ордерная система архитектуры Древней Греции» (2010) URL: https://zvukrasok.ru/public/dop_materialy/azbuka_iskusstva/ordernaja_sistema_arkhitektura_drevnej_grecii/9-1-0-283 (дата обращения: 14.10.2025). [Электронный ресурс].

Пучков М, «Эрехтейон и его кариатиды» (2008). URL: https://tehne.com/assets/i/upload/library/puchkov-erekhteion-i-ego-kariatidy-2008.pdf (дата обращения: 16.11.2025). [Электронный ресурс].

О. Г. Иконописцева, А. А. Токмаков, «Антропометрические модели в искусстве Возрождения» (2018) URL: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/12811/1/Иконописцева.pdf (дата обращения: 19.10.2025). [Электронный ресурс].

metmuseum.org/art/collection (просмотрено: 18.11.2025)

britishmuseum.org/collection (просмотрено: 17.11.2025)

louvre.fr/en/explore/the-collections (просмотрено: 22.10.2025)

smarthistory.org (просмотрено: 12.11.2025)

artic.edu/collection (просмотрено: 13.11.2025)

uffizi.it/en/artworks (просмотрено: 20.10.2025)

rct.uk/collection (просмотрено: 10.11.2025)

archnet.org (просмотрено: 15.11.2025)