Сюрреалистическая фотография и деформация оптического опыта

Содержание

1. Концепция

2. Оптическая трансформация в фотографии 2.1 Ман Рэй 2.2 Ханна Хёх 2.3 Брассай (Дьюла Халас)

3. Сравнительный анализ методов 3.1 Технические приемы и их эффекты 3.2 Общее и различное в подходах

4. Заключение

5. Библиография

6. Источники изображений

Концепция

Обоснование выбора темы

Я выбрала тему про сюрреалистическую фотографию потому, что всегда восхищалась тем, как можно обмануть зрение. Мне интересно, почему некоторые снимки заставляют чувствовать себя как во сне, хотя на них вроде бы обычные вещи. Фотография кажется чем-то документальным, но сюрреалисты доказывают, что это не так - они превратили фотоаппарат в инструмент для исследования подсознания.

Мне хочется самой разобраться, как работают разные техники вроде коллажа или соляризации. Почему от некоторых фотографий возникает легкое беспокойство или чувство, что ты увидел что-то запретное? Это как раз то, что затрагивает подсознательные образы человека, которые начинают работать иначе, когда искусство нарушает все привычные правила.

Принцип отбора материала

Я буду смотреть в основном на двух авторов, которые подходили к фотографии совершенно по-разному:

Ман Рэй — он был настоящим экспериментатором, постоянно искал новые способы взглянуть на привычное иначе, пытался найти разные пути и подходы к фотографии. Его работы часто похожи на научные опыты — странные, но завораживающие.

Ханна Хёх — её коллажи мне особенно близки, потому что она не просто комбинировала изображения, а создавала новые сатирические смыслы на волнующие её темы.

Еще добавлю Брассая — он находил сюрреалистичное в реальной жизни, в ночных улицах Парижа. Его работы интересно будет рассмотреть в контексте сравнения методов и подходов разных авторов и того, как они формировали своё видение и восприятие объективности.

Как я буду структурировать работу

Сначала расскажу про каждого автора отдельно, потом попробую их сравнить: 1. Ман Рэй и его эксперименты (рэйографы, соляризация) 2.Ханна Хёх и ее коллажи 3. Брассай и его «естественный» сюрреализм

В каждом разделе буду показывать конкретные работы и разбирать, как именно они работают с нашим восприятием и подсознательно искажают наш взгляд на простые вещи.

Какие источники я буду использовать

Из теоретических источников возьму «Манифест сюрреализма» Бретона — без этого никак. Еще понравилась статья Розалинды Краусс про «бессознательное оптическое» — там есть мысль, что камера видит то, что мы пропускаем мимо глаз.

Но я не буду просто пересказывать теорию — попробую применить эти идеи к конкретным фотографиям. Например, как концепция «случайности» у Бретона помогает понять снимки Брассая.

Главный вопрос и моя гипотеза

Основной вопрос, который меня интересует: как именно технические приемы в сюрреалистической фотографии заставляют нас видеть мир по-другому?

Я предполагаю, что все эти методы — не просто для того, чтобы внести что-то новое в визуальное восприятие искусства. Сюрреалисты сознательно ломали правила, чтобы вытащить наружу подсознательные образы. Ман Рэй делал это через химические эксперименты, Ханна Хёх — через остроумные коллажи, но цель была одна: показать, что реальность — это не только то, что мы видим глазами.

Оптическая трансформация в фотографии

Все знают, что оптика — это про свет и зрение, там вроде бы всё по правилам. И фотография, которая из неё выросла, всегда считалась самой правдивой, т. к. она точно переносит реальность на плёнку, снимает то, что видит объектив. Но сюрреалисты посмотрели на это иначе и изменили правила игры. Они сделали фотоаппарат инструментом для искажения и стали изобретать фотографию по-новому — ломать перспективу, путать свет с тенью, склеивать то, что в жизни никогда не встретится. Получались кадры, от которых поначалу даже немного непривычно — вроде бы узнаёшь предметы, но в то же время понимаешь, что так быть не может.

Мне особенно интересно разобрать, как это делали трое: Ман Рэй, который превратил фотографию в подобию алхимии, Ханна Хёх с её коллажами, колко указывающими на волнующие вопросы того времни, и Брассай, который умудрялся находить готовый сюрреализм прямо на улицах ночного Парижа. Они не просто снимали реальность — они её переизобрели, чтобы показать то, что обычно скрыто: какие-то обрывки снов, странные фантазии или просто то, о чём люди боятся думать.

Ман Рэй (Эммануэль Радницкий)

Когда Ман Рэй, бывший художник, взял в руки фотоаппарат, он сразу понял: это не просто прибор для фиксации реальности. Для него камера стала инструментом сомнения — тем, что помогает не запечатлеть мир, а пересоздать его. Вместо того чтобы снимать то, что все видят, он устроил в своей лаборатории настоящую алхимию: смешивал свет и тень, экспериментировал с химикатами, искажал привычные формы. Его фотографии — это не документальные свидетельства, а скорее сны, рождённые на светочувствительной бумаге.

Меня особенно завораживают два приёма, которые он использовал в своих работах: рэйографы и соляризация.

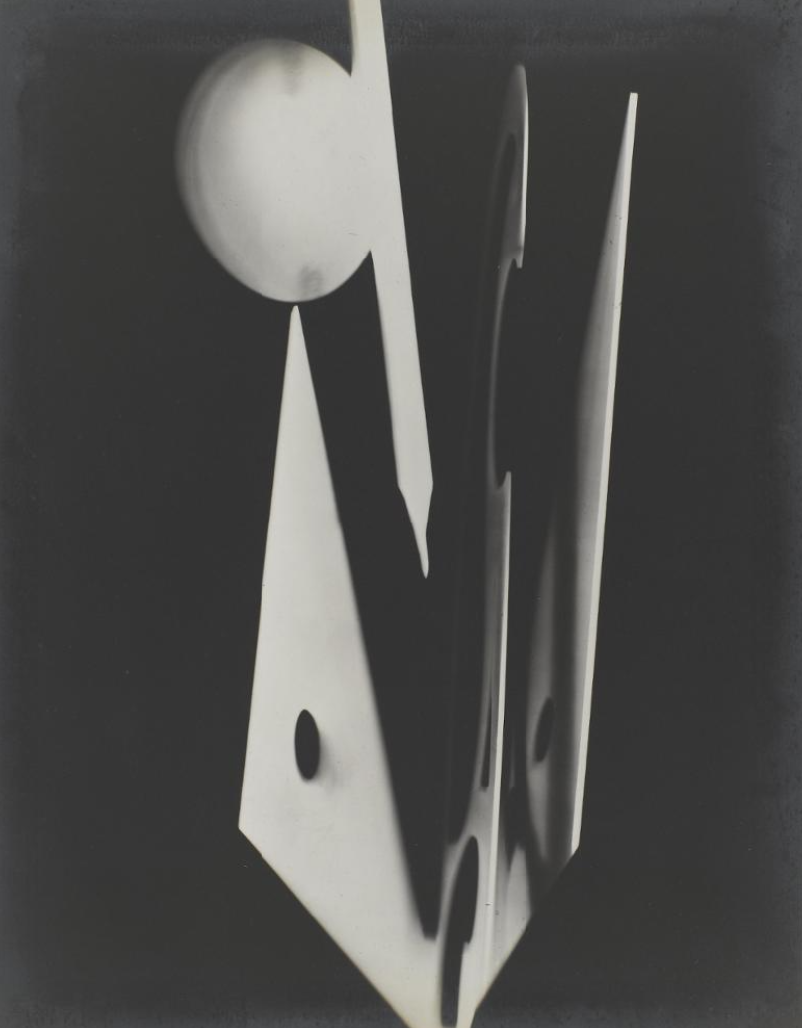

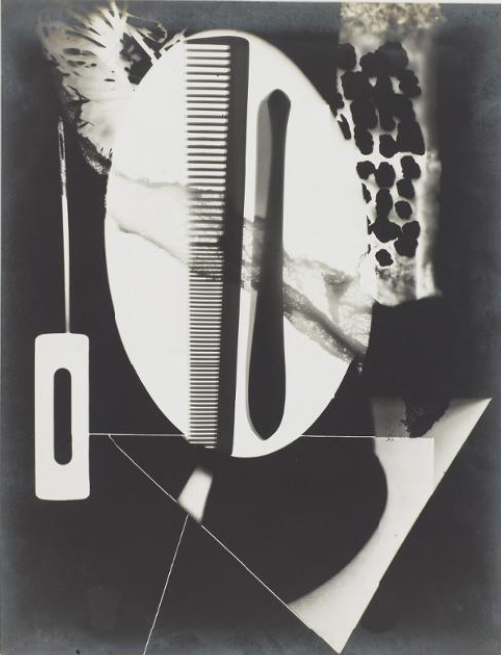

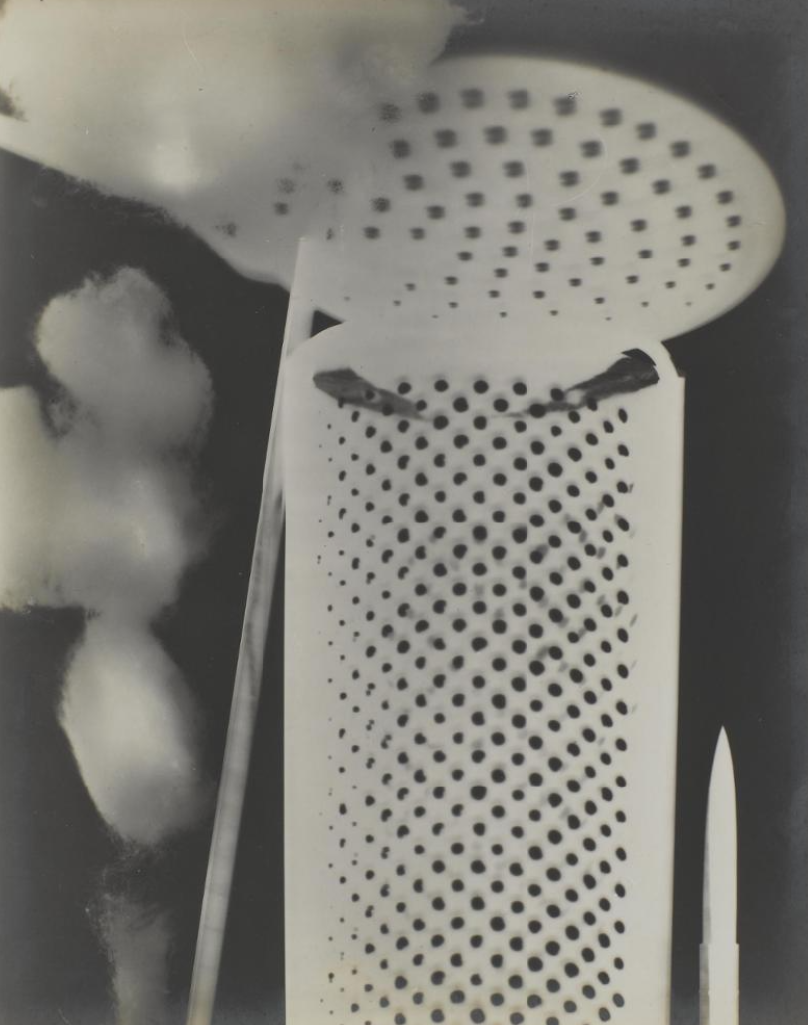

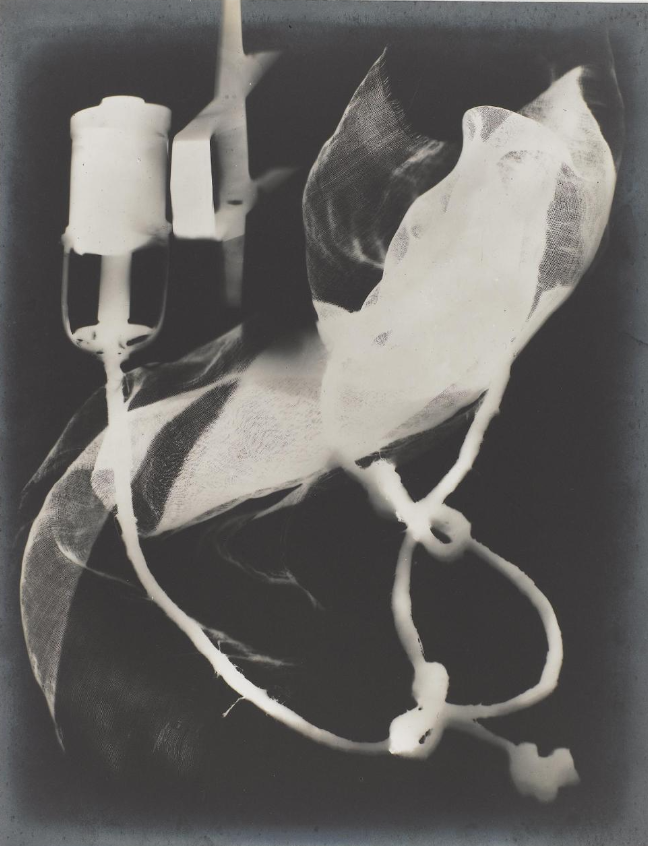

Рэйографы — это новой вток в формате привычной фотографии. Никакой камеры! Ман Рэй просто раскладывал предметы на фотобумаге, ненадолго включал свет — и получались призрачные следы, словно вещи оставили после себя только память. В серии «Champs délicieux» (1922 г.) обычная пружина или гребень превращаются в нечто невесомое, парящее в темноте. Смотришь и не понимаешь — это реальный предмет или его тень? Именно в этом и есть суть сюрреализма: показать не внешнюю оболочку, а скрытую, почти мистическую суть вещей.

Ман Рей, «Champs délicieux», 1922 г.

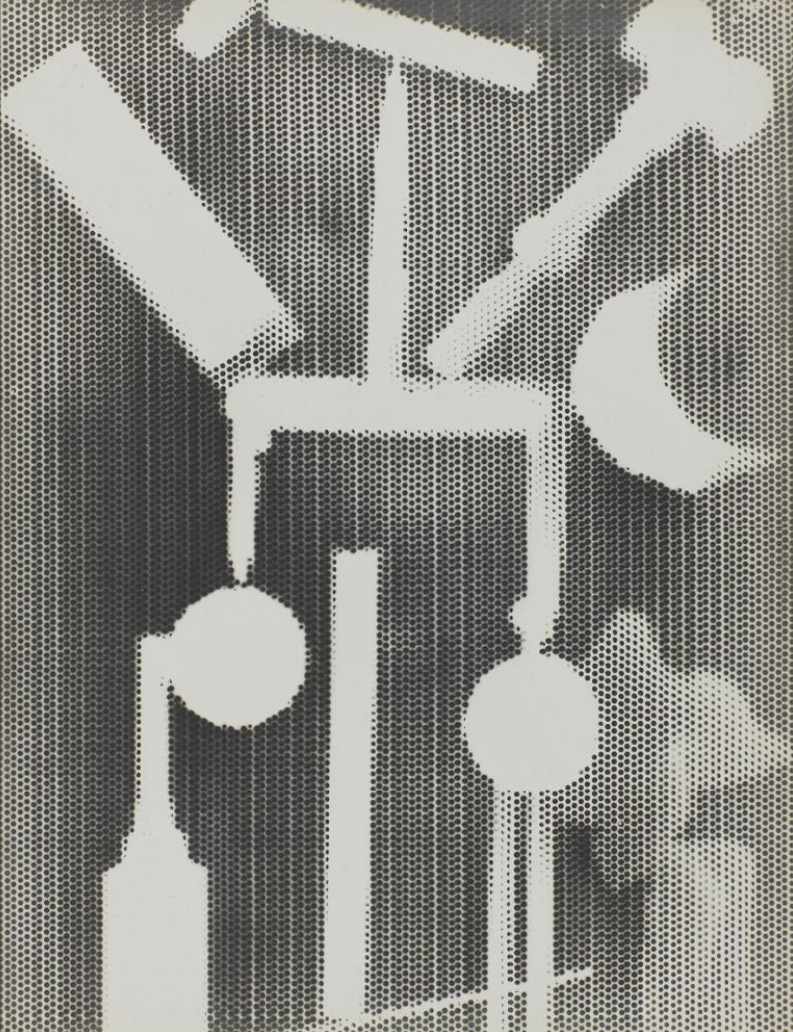

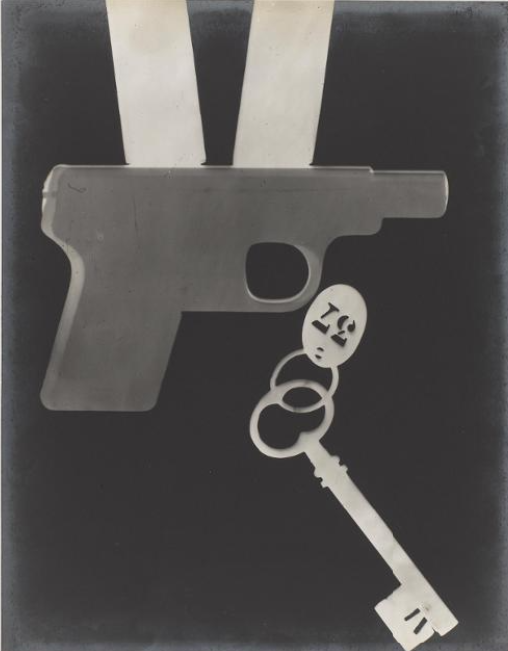

Другой его знаменитый приём — соляризация. Этот эффект, создающий характерную серебряную линию по контуру, превратил портрет Ли Миллер в иконический, сновидческий образ, словно светящийся изнутри. Однако в работе «Primacy of Matter over Thought» (1929 г.) та же техника создаёт уже не красоту, а тревожное, деформированное изображение, полное психологического надлома.

Ман Рэй, «Primacy of Matter over Thought», 1929 г.

Наконец, в самой известной работе «Ingre’s Violin» (1924 г.) деформация становится концептуальной. Дорисовав на спине натурщицы резонаторные отверстия, он превратил женское тело в музыкальный инструмент, создав остроумный визуальный каламбур, где человек становится объектом.

Ман Рэй, «Ingre’s Violin», 1924 г.

Таким образом, Ман Рэй через свои эксперименты полностью разрушил идею «честной» фотографии. Он доказал, что камера может не отражать, а творить новую реальность, создавая визуальный язык для мира снов и подсознания.

Ханна Хёх (Анна Тереза Иоганна Хёх)

В отличие от Мана Рэя, работавшего с химической природой фотографии, Ханна Хёх использовала ножницы и клей. Её методом был фотомонтаж, с помощью которого она не просто искажала реальность, а вскрывала её социальные и политические противоречия. Деформация у Хёх — это столкновение вырезанных из журналов образов, порождающее новое, критическое высказывание.

Её самая известная работа, «Cut with the Kitchen Knife» (1919–1920гг.), — это хаотичная панорама Веймарской Германии. Хёх смешивает фрагменты изображений политиков, дадаистов и техники, лишая сцену единой перспективы, создавая хаос, новые образы на основе старых. Эта визуальная фрагментация напрямую отражает политический и социальный раскол в обществе того времени.

Ханна Хёх, «Cut with the Kitchen Knife», 1919–1920 гг.

Тема гендера была для неё ключевой. В коллаже «The Beautiful Girl» (1920 г.) она собирает женскую фигуру из рекламных логотипов и промышленных деталей, с лампочкой вместо головы. Так она критикует объективацию, показывая, как образ «Новой женщины» в массовой культуре конструируется и превращается в товар, лишается человечности и обретает всё более функциональный характер.

Ханна Хёх, «The Beautiful Girl», 1920 г.

Ещё одна интересная работа Ханны Хёх: «Marlene», (1930 г.). Оптическая деформация здесь — это сам шов, разрез, соединяющий мужское и женское в единое целое. Этот «гибридный идол», которому поклоняется толпа, — едкая сатира на то, как потребности и ожидания общества выстраивают образ звезды. Хёх показывает, что знаменитость (в данном случае Дитрих) перестаёт быть целостной личностью и превращается в набор фетишизированных «частей» — например, как здесь, ног.Хёх наглядно демонстрирует, что женственность в поп-культуре — это своего рода спектакль, набор атрибутов, которые можно произвольно комбинировать. Визуальный абсурд коллажа вскрывает абсурдность самих гендерных ролей и механизма создания кумиров.

Ханна Хох, «Marlene», 1930 г.

Ханна Хёх деформировала не свет или химию, а сам смысл изображения. Её фотомонтажи показывали, что фотография — не объективный документ, а инструмент идеологии. Ломая целостность образов, она заставляла зрителя анализировать, как конструируется реальность в средствах массовой информации.

Брассай (Дьюла Халас)

Брассай искал сюрреализм не в студийных экспериментах, а на улицах ночного Парижа. Он не использовал сложных технических трюков. Его главный инструмент — сама ночь, которая естественным образом деформирует реальность, превращая знакомый город в таинственное пространство, полное новых смыслов и образов. Его сюрреализм — это «найденный» сюрреализм, скрытый в повседневности.

В его работе «Pavement Reflection» (1930 г.) обычная мостовая после дождя превращается в кривое зеркало. Свет фонарей дробится в каплях, и твёрдая земля становится мерцающей, почти жидкой поверхностью, а пространство теряет свою определённость.

Брассай, «Pavement Reflection», 1930 г.

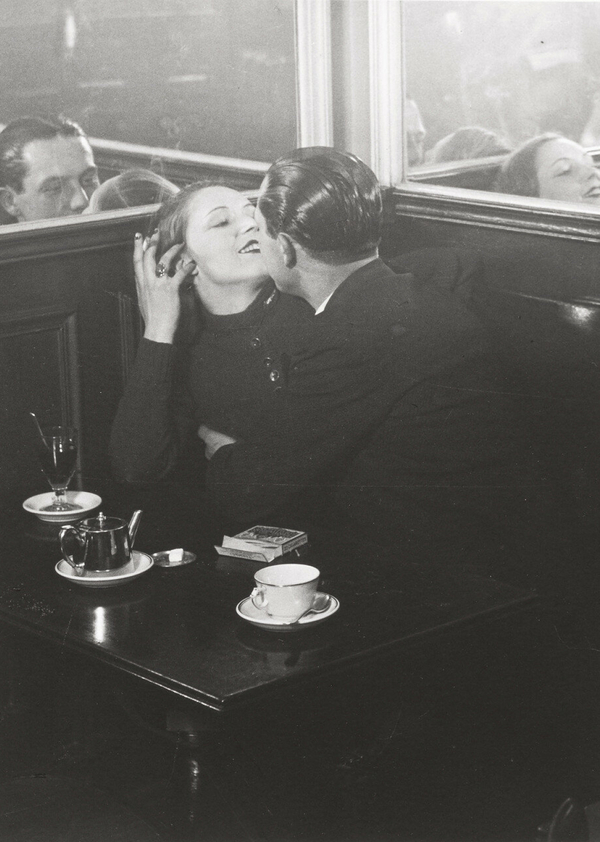

На снимке «Couple d’amoureux dans un petit café, quartier Italie» (1932 г.) мы видим пару в отражении зеркала. Отражение, выглядящее более плоским и призрачным, создаёт эффект «картины в картине». Брассай сталкивает реальный мир и его иллюзию, заставляя зрителя усомниться в том, что он видит.

Брассай, «Couple d’amoureux dans un petit café, quartier Italie», 1932 г.

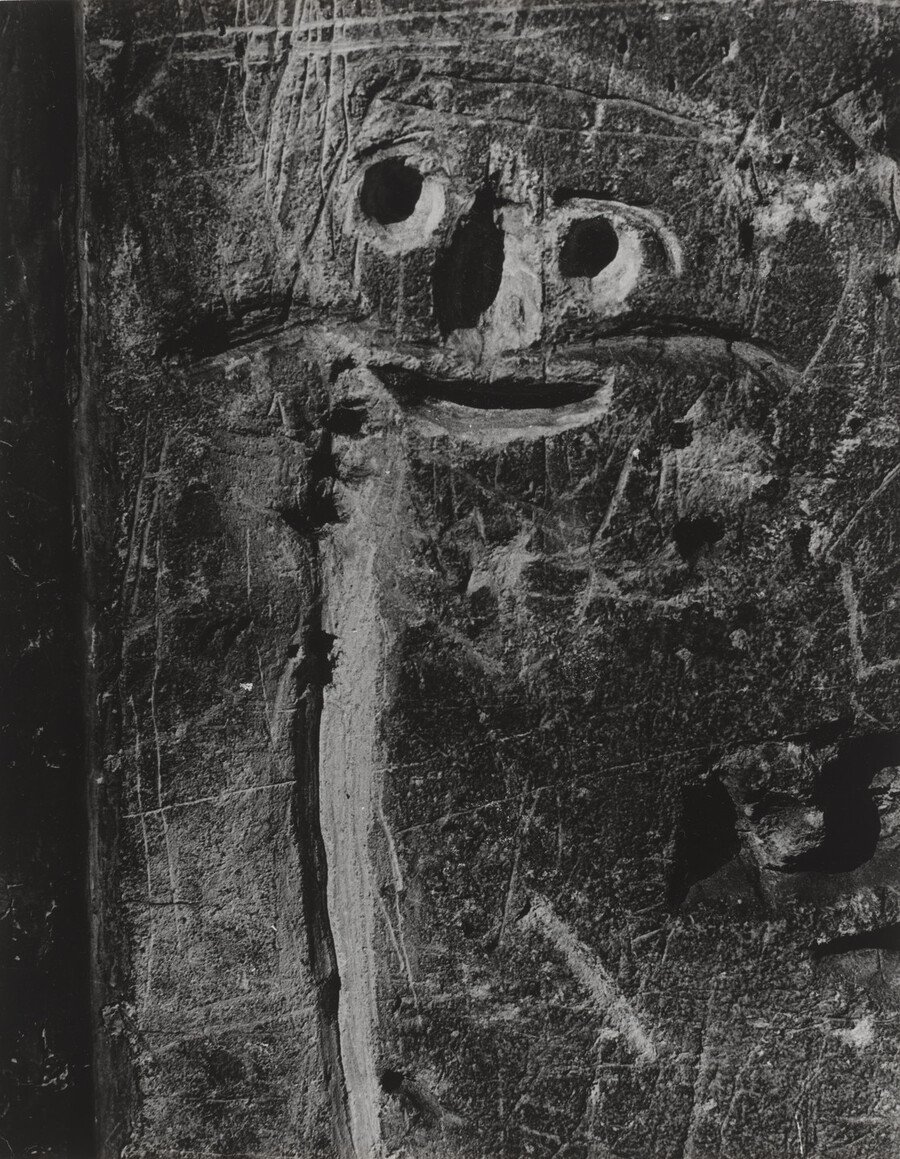

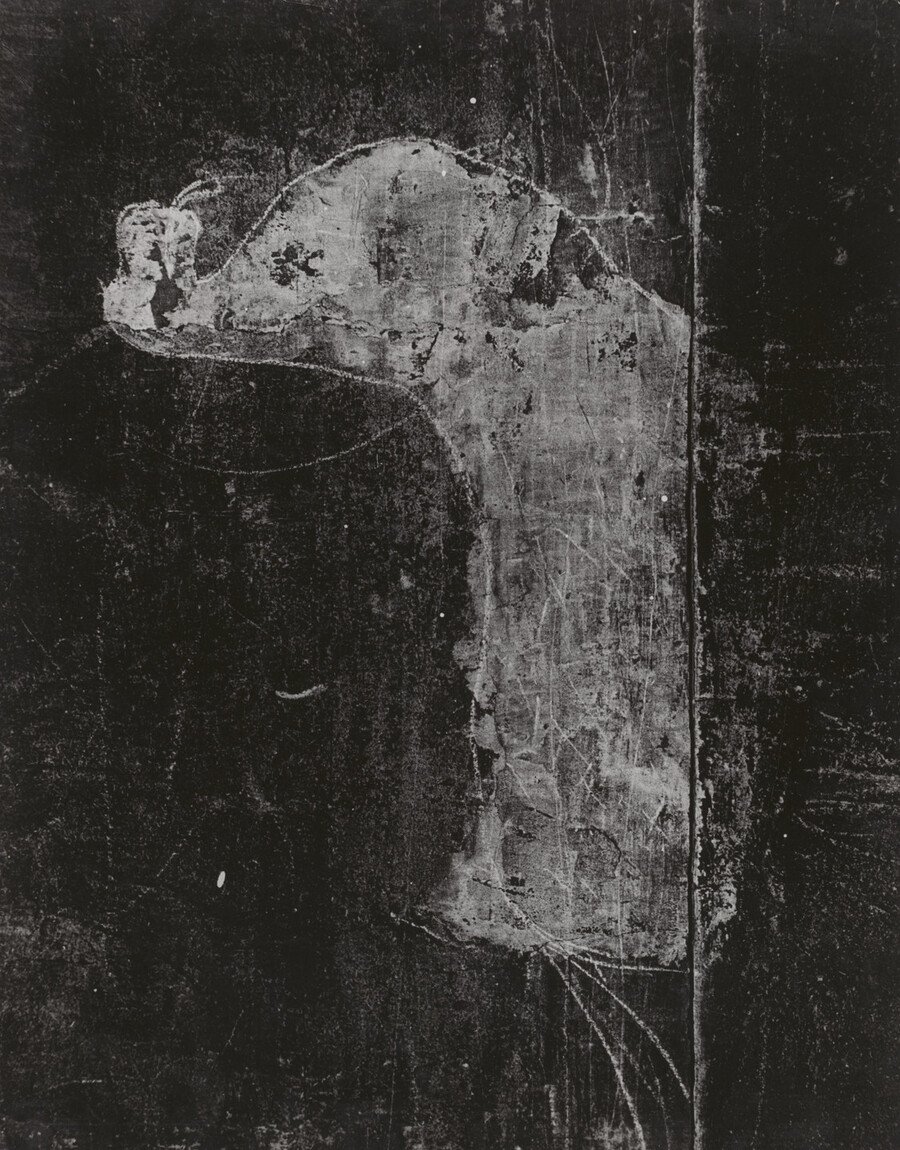

Также важна его серия «Graffiti». Брассай фотографировал случайные рисунки на стенах, видя в них проявление подсознательного, похожее на автоматическое письмо сюрреалистов. Он не создавал их, а находил, доказывая, что город сам порождает иррациональное искусство. Он его не творил, он его замечал.

Брассай, «Graffiti», 1944–1945 гг.

Брассай нашёл сюрреалистическое в самой реальности. Он показал, что для деформации оптического опыта не всегда нужны сложные приёмы. Туман, дождь и отражения в его объективе сами становились инструментами, которые превращали обыденный Париж в декорации для сна.

Сравнительный анализ методов

После того как мы рассмотрели работы нескольких фотографов, становится видно, что все они «ломали» привычную оптику, но делали это совершенно по-разному. Условно их можно разделить на две группы.

С одной стороны — «конструкторы» сюрреальности: Ман Рэй и Ханна Хёх. Они активно создавали свои иррациональные миры в студии или в даркруме с помощью технических экспериментов или коллажа. С другой стороны — Брассай, «наблюдатель», который находил сюрреализм уже в готовом виде на ночных улицах Парижа. Он доказывал, что сама реальность может быть искажённой, если на неё правильно посмотреть.

В следующих главах мы подробнее разберём, чем именно отличались их технические приёмы и что было общего в их взгляде на фотографию.

Технические приемы и их эффекты

Технические приёмы, которые использовали «конструкторы» сюрреалистического образа, были прямым вторжением в природу фотографии, в её правила и устои. Ман Рэй, создавая свои рэйографы, уничтожал саму идею камеры как «глаза», фиксирующего реальность. Вместо этого он получал призрачный световой след, отпечаток вещи, а не её изображение. Соляризация же создавала ирреальную, светящуюся ауру вокруг объектов, превращая их в призрачные видения. Подобное разрушение было не просто хулиганством, а осознанной целью. Как писал Андре Бретон в «Манифесте сюрреализма», их задачей было «разрешить прежнее противоречие между мечтой и реальностью». Фотомонтажи Ханны Хёх работали по тому же принципу, но на уровне смысла: она препарировала реальность ножницами, сталкивая образы и заставляя их порождать шокирующие, абсурдные значения. Эффект от этих приёмов — это всегда дезориентация, ощущение, что мы видим не объективный мир, а фрагмент сна или галлюцинации.

Совершенно иной эффект создавали работы Брассая. Его техникой была сама наблюдательность, умение увидеть, как реальность деформирует сама себя. Он не создавал искажения искусственно, он их находил. Это идеально иллюстрирует мысль исследовательницы Розалинды Краусс об «оптическом бессознательном». Она писала, что камера способна зафиксировать то, что человеческий глаз видит, но не осознаёт, — случайные детали, странные ракурсы, оптические аберрации. Именно этим и занимался Брассай. Мокрая брусчатка, превращающаяся в абстрактную мерцающую поверхность, или туман, стирающий город до призрачных силуэтов, — это и есть проявления «оптического бессознательного». Его фотографии вызывают не столько шок, сколько тихое удивление, жутковатое чувство узнавания (эффект unheimlich), когда в самом обычном вдруг проступает нечто странное и иррациональное.

Общее и различное в подходах

И всё же, несмотря на все различия, у этих трёх художников была одна общая и очень важная цель: все они боролись с представлением о фотографии как о честном и объективном документе. Каждый из них стремился доказать, что камера может быть не просто зеркалом, отражающим реальность, а инструментом, который создаёт новую — иррациональную, сновидческую, критическую. Их объединяло недоверие к видимому миру и желание заглянуть за его поверхность, в область подсознательного. Все они превращали зрителя из пассивного наблюдателя в активного участника, который должен либо разгадывать визуальный ребус, либо испытывать тревогу или удивление.

Но пути к этой общей цели были совершенно разными. Именно здесь и проходит главный водораздел между их методами. Ман Рэй и Ханна Хёх были «конструкторами»: они активно вмешивались в изображение, создавая сюрреалистический эффект своими руками. Брассай же был «наблюдателем»: он не создавал иррациональность, а находил её в самом городе, терпеливо выжидая подходящий момент.

Разница между Маном Рэем и Ханной Хёх тоже принципиальна. Ман Рэй был «алхимиком», который работал с самой природой фотографии — светом, тенью, химическими процессами. Его интересовали поэтические, сновидческие образы. Ханна Хёх же была «критиком», работавшим с ножницами. Её интересовал не материал фотографии, а её содержание. Она разрезала готовые образы из массовой культуры, чтобы из их обломков собрать острое политическое или социальное высказывание. Таким образом, хотя все они деформировали оптический опыт, их цели были разными: один искал поэзию сна, вторая — социальную сатиру, а третий — магию повседневности.

Заключение

Сюрреалистическая фотография разрушила миф о камере как о честном свидетеле. Как показало исследование, «деформация оптического опыта» была для художников осознанной стратегией по смещению фокуса с объективной реальности на реальность внутреннюю, подсознательную.

Пути к этой цели были разными: Ман Рэй действовал как «алхимик», Ханна Хёх — как «критик», а Брассай — как «наблюдатель». Однако результат был общим: фотография переставала быть окном в мир и становилась зеркалом, обращённым внутрь. Эти художники доказали, что иррациональное и сновидческое — не искажения реальности, а её неотъемлемая часть, тем самым расширив не только возможности медиума, но и наши представления о том, что мы считаем «реальным».

https://www.centrepompidou.fr/en/recherche/oeuvres?ensemble=150000000001506 дата обращения: 18.11.25

https://www.manray.net/the-primacy-of-matter-over-thought.jsp#google_vignette дата обращения: 18.11.25

https://www.manray.net/ingre-s-violin.jsp дата обращения: 18.11.25

https://smarthistory.org/hannah-hoch-cut-kitchen-knife-dada-weimar-beer-belly-germany/ дата обращения: 18.11.25

https://www.artsy.net/artwork/hannah-hoch-das-schone-madchen-the-beautiful-girl дата обращения: 18.11.25

https://www.flickr.com/photos/32357038@N08/8265469877/in/photostream/ дата обращения: 18.11.25

https://www.artsy.net/artwork/brassai-couple-damoureux-dans-un-petit-cafe-quartier-italie-1 дата обращения: 18.11.25