Зритель становится глазами героя: субъективная камера в немом кино

Концепция

Кинематограф — это искусство, которое на протяжении своего существования искало все новые способы вовлечения зрителя в мир фильма, позволяя ему не просто наблюдать, а начать по-настоящему сопереживать действию, происходящему на экране, и глубже прогрузиться в опыт героев.

В начале XX века шел процесс постепенного формирования основ кинематографического видения: режиссёры и операторы искали способы передать внутренний мир героя визуальными образами. Одним из таких выразительных приемов, зародившихся еще в эпоху немого кино, является субъективная камера или POV (point-of-view shot) — подход, при котором камера выступает глазами персонажа, создавая эффект «взгляда изнутри». В контексте голливудских немых фильмов, когда визуальное повествование стояло в центре внимания ввиду отсутствия звука, этот метод был особенно важен для передачи эмоций, психологических состояний и восприятия героев.

«Субъективная камера — это взгляд на происходящее с точки зрения одного из персонажей картины» [2, с. 45].

Можно сказать, что субъективная камера выполняет функцию моста между героем и аудиторией, разрушая привычные границы и превращая зрителей в соучастников происходящего. В немом кино метод POV становится основным инструментом не только отображения действия, но и передачи тонких психологических нюансов, благодаря чему приобретает мультифункциональный статус: средство для визуального контакта и отражение внутреннего мира героя.

Такая техника открывает новую форму участия в повествовании: зритель перестает быть внешним наблюдателем и становится соучастником, временно занимая место героя в визуальном и эмоциональном поле кадра.

Стоит отметить, что интерес к съемке от первого лица сегодня достаточно велик — субъективная камера лежит в основе таких популярных феноменов, как VR и интерактивное кино. Современные исследования кино всё чаще обращаются к немым фильмам как к источнику визуальных приёмов, в котором впервые были сформулированы способы передачи психологического восприятия средствами изображения.

Несмотря на активный интерес к истории операторского искусства, именно субъективная камера немого периода остаётся исследованной фрагментарно.

Чаще всего данный прием упоминается как предшественник более поздних форм POV в звуковом кино 1940–1950-х годов. Однако уже в 1910–1920-е годы субъективная камера выполняла сложные функции — от имитации взгляда до выражения эмоционального и психологического состояния героя. Американские режиссёры, такие как Бастер Китон, Уильям А. Уэллман, Фридрих В. Мурнау и другие, использовали этот метод в качестве инструмента для создания нового типа визуального повествования, в котором зритель воспринимал пространство, эмоцию и время глазами персонажа.

Данное визуальное исследование ставит целью выявить многоаспектность субъективной камеры с точки зрения выразительного элемента немого американского кино и понять, как именно этот прием формировал уникальный визуальный и эмоциональный опыт для зрителя.

В качестве исследовательского материала были выбраны голливудские фильмы до 1930-х годов включительно, в которых режиссёрами сознательно использовалась съёмка от первого лица и где POV не только иллюстрировал линию взгляда персонажа, но и выполнял художественную задачу: усиление эмоций, создание саспенса, фиксация психического состояния и придание комичности изображаемой ситуации.

Таким образом, работа рассматривает субъективную камеру не только как оригинальный технический приём, но и как важнейший элемент визуального мышления эпохи кино того времени, позволивший кинематографу впервые сделать то, чего не могла ни литература, ни театр — показать, как выглядит мир глазами другого человека.

Погружение и телесное переживание пространства

Одним из главных достоинств приема POV в кинематографе является его способность создавать сильное ощущение присутствия в событийном пространстве — эффект, при котором зритель словно становится глазами героя и видит происходящее непосредственно «изнутри» сцены. В отличие от объективной камеры, которая фиксирует происходящее «со стороны», субъективная камера симулирует физическую точку зрения персонажа, позволяя визуально перенести зрителя в ту же позицию, в которой находится герой. Это достигается через размещение объектива на уровне глаз персонажа для передачи того ракурса, под которым он видит мир.

Примечательно, что субъективная камера появилась достаточно рано, почти одновременно с возникновением самого кино.

Один из самых ранних примеров — короткометражный фильм английского режиссера Сесиля М. Хепуорта «Каково это, когда тебя переехали» (1900), в котором камера имитирует взгляд пострадавшего под колесами повозки, создавая сильное эмоциональное воздействие на зрителя [1]. Эта картина представляет собой первый эксперимент с таким ракурсом в кинематографе: камера буквально встает на место пострадавшего в аварии, показывая момент столкновения с повозкой. Благодаря такому приему фильм вызывает непосредственную эмоциональную реакцию и создает эффект полного погружения.

Работа Сесиля М. Хепуорта обозначила первый шаг к формированию кинематографического эффекта «камера-участник»: она заложила основы для дальнейшего развития техники POV в киноискусстве и стала прообразом для последующих режиссерских исканий.

«Каково это, когда тебя переехали» (How It Feels to Be Run Over, реж. Сесиль М. Хепуорт, 1900)

В американский кинематограф данный метод приходит немного позже, но становится достаточно популярным способом воссоздания взгляда на происходящее со стороны персонажа.

В «Безопасности прениже всего» Ф. Ньюмайера и С. Тейлора (1923) последовательность восхождения героя по фасаду строится так, что обычные общие планы здания чередуются с POV-кадрами персонажа, которые направлены вниз, вверх или по диагонали. Карниз здания, выступ стены и толпа внизу попадают в кадр под тем же углом, под которым герой только что на них смотрел; улица кажется аномально далёкой: перспектива усилена, иногда камера чуть покачивается. Все эти факторы помогают почувствовать, что это вид с высоты глазами человека, которому страшно. Благодаря такому приему активируется телесность зрителя, он начинает на физическом уровне испытывать ту же панику, что и герой.

«Безопасность прениже всего» (Safety Last! , реж. Ф. Ньюмайер, С. Тейлор, 1923)

«Безопасность прениже всего» (Safety Last! , реж. Ф. Ньюмайер, С. Тейлор, 1923)

Режиссер Уильям А. Уэллман в своей картине «Крылья» (1927) также использует субъективную камеру для фиксации тех объектов и пространства, которые видят персонажи, что формирует эффект непосредственного участия. Особо стоит отметить использование им техники POV в сценах воздушных боев: фильм демонстрирует от лица пилотов панорамные виды из кабины самолёта, небо вокруг героев, рычаги управления — всё это усиливает ощущение зрительского присутствия, помогает лучше представить себя на месте героев-летчиков.

«Крылья» (Wings, реж. Уильям А. Уэллман, 1927)

«Крылья» (Wings, реж. Уильям А. Уэллман, 1927)

Режиссеры использовали в своих работах субъективную камеру, чтобы обозначить поле зрения героя и предметы, попадающие в него: они располагали камеру на уровне глаз персонажей, что позволяет нам буквально увидеть мир от лица участников действия, обращать свое внимание на важные в данный момент детали. В этих случаях POV показывает не только что герой видит, но и как он физически взаимодействует с миром.

Особенность таких фрагментов заключается в том, что в них появляются руки персонажа или часть предмета, которую он держит. В кадр намеренно вводятся ладони, рукава одежды, край коробки, письма и тому подобное, причём на расстоянии, соответствующем человеческой моторике. Это важнейший показатель телесности: камера становится глазами, принадлежащими кому-то определенному, благодаря чему зритель видит картину, близкую к его опыту из реальной жизни: «Я смотрю на предмет и вижу свои руки, держащие его».

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Фридрих В. Мурнау, 1927)

«Крылья» (Wings, реж. Уильям А. Уэллман, 1927)

Когда персонаж внимательно рассматривает объект, фон обычно уходит в мягкость, всё второстепенное — за пределы кадра или в размытость. Это подчёркивает не только сосредоточение внимания, но и физическое сближение: чтобы так видеть предмет, герой должен к нему наклониться или поднести его ближе к глазам. В результате зритель считывает не только «он смотрит», но и «он находится близко» или «он держит на расстоянии вытянутой руки». То есть POV передаёт пространственную дистанцию между телом и объектом.

«Шерлок младший» (Sherlock Jr, реж. Б. Китон, 1924)

Эффект погружения в события на экране так же усиливался с помощью чередования объективной и субъективной камеры. Сначала зрителю давали «нейтральный» план, показывающий пространство со стороны, — то есть положение, в котором он ещё не отождествлён ни с одним персонажей. Сразу после этого монтажная склейка переносила его внутрь героя: камера занимала его высоту и линию взгляда. Такой монтаж способствовал большему вовлечению в происходящее: общий план задавал понимание пространства, а субъективный — ощущение нахождения в нем.

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Фридрих В. Мурнау, 1927)

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Фридрих В. Мурнау, 1927)

В картине Фридриха В. Мурнау «Восход солнца» (1927) в сцене поисков героини, упавшей в воду во время шторма, происходит смена кадров, демонстрирующих попеременно отчаявшегося супруга и поверхность воды, в которой он тщетно пытается заметить жену. Этот пример показывает, что такой прием не нарушал целостности восприятия, а наоборот — естественно помещал зрителя на место персонажа.

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Фридрих В. Мурнау, 1927)

Чередование объективной камеры и POV не только передавало физическую точку зрения героя, но и помогало зрителю синхронизировать своё восприятие с сюжетом, соотнося друг с другом общий ход событий и личное видение персонажа.

В «Большом параде» К. Видора и Дж. Хилла (1925) смена объективной и субъективной съемок погружает нас в атмосферу битвы. Сцена продвижения солдат по открытому участку под огнём построена так, что зрителя постоянно то «выбрасывает» наружу в нейтральную позицию, то снова возвращает внутрь тела солдата. И в этом субъективном ракурсе в нижней части кадра появляется земля, травяные кочки, иногда край руки или оружия: пространство словно становится таким, каким его видит солдат, когда старается не поднимать голову под обстрелом.

Зритель тем самым получает конкретное ощущение: это вид не просто снизу, а из уязвимого положения, когда обзор зависит от того, насколько ты позволишь себе подняться под огнём.

«Большой парад» (The Big Parade, реж. К. Видор, Джордж У. Хилл, 1925)

«Большой парад» (The Big Parade, реж. К. Видор, Джордж У. Хилл, 1925)

Таким образом, рассмотрение POV в аспекте телесного погружения показывает, что в немом голливудском кино этот приём выполнял более сложную задачу, чем просто фиксация направления взгляда персонажа. С его помощью режиссёры добивались эффекта, при котором зритель оказывался не рядом с действием, а внутри него.

Взгляд под влиянием эмоций

В части картин, относящихся к немому голливудскому кино начала XX века, субъективный кадр не только фиксирует направление взгляда и место действия, но и визуально передает эмоциональное состояние персонажа. Это довольно часто встречается в фильмах, где персонаж смотрит на объект, значимый в сюжетном плане: на источник угрозы, на желанный предмет или на человека, вызывающего у него какие-либо эмоции. Таким образом, например, кадр начинает демонстрировать, что персонаж не просто «смотрит вниз», а «смотрит вниз и ему страшно».

Однако уже в немом голливудском кино 1920-х годов этот приём начинает решать более сложную задачу — передачу внутреннего состояния персонажа через изменение самого визуального облика кадра. Камера не только занимает его точку зрения, но и словно начинает смотреть так, как он смотрит в данный момент: тревожно, испуганно, в состоянии расфокусированного сознания. В результате возникает особая разновидность субъективности, которую условно можно назвать аффективно-психологической: в её основе один и тот же принцип — кадр подчиняется не оптике мира, а состоянию героя, — но степень этого подчинения может быть разной: от мягкой эмоциональной фокусировки до почти патологического искажения восприятия.

Базовый прием эмоциональной субъективности — это ситуация, когда персонаж в целом спокоен, но неравнодушен к какому-то объекту или событию. В этом случае POV от его лица не искажает пространство радикально, а выделяет главное: приближает фигуру другого человека, смягчает фон, сужает поле зрения до предмета внимания.

В таком виде субъективная съемка чаще всего встречается в голливудских мелодрамах и романтических комедиях конца 1920-х — к примеру, «Кинооператор» (1928) и «Таинственная леди» (1928).

В «Кинооператоре» главный герой смотрит на свою возлюбленную: последующий план строится так, будто она находится чуть ближе, чуть крупнее, чем в реальности. Фон мягко расфокусирован, в кадре нет лишних объектов — остаётся только предмет его влюбленного взгляда. Формально это тот же приём «взгляд — видимое», но визуальная организация кадра передаёт не просто факт наблюдения, а влечение и сосредоточенность.

«Кинооператор» (The Cameraman, реж. Б. Китон, Э.Седжвик, 1928)

Подобным образом работает данный прием и в «Таинственной леди». Взгляд героя полностью сосредоточен на девушке: изображение героини занимает практически весь экран. Таким образом, сцена из «герой видит девушку», превращается в «герой видит только девушку». POV в таком случае выполняет роль эмоционального выделителя.

«Таинственная леди» (The Mysterious Lady, реж. Ф. Нибло, 1928)

Немного иначе голливудские режиссеры подходили к задаче показать негативные чувства героев: тревогу, страх, смятение. Здесь субъективный кадр уже перестаёт быть «правильным» с точки зрения глубины и ясности: контуры персонажей могут размываться, деформироваться. Однако главный принцип остается таким же: всё, что мы видим, оправдано состоянием героев.

Так, в ряде сцен фильма «Ветер» Виктора Шёстрёма (1928) POV используется для показа не реального внешнего облика персонажа, а того, как его воспринимает испуганная героиня. На ее глазах границы силуэта мужчины становятся менее устойчивыми, двоятся: это свидетельствует о навязчивом страхе, возникающем у девушки при взгляде на персонажа. В данном случае POV демонстрирует не действительно происходящие с героем метаморфозы, а изменения его образа в сознании девушки под влиянием сильных эмоций.

«Ветер» (The Wind, реж. В. Шёстрём, 1928)

Голливудское немое кино использует субъективную камеру и для демонстрации нарушений восприятия героем окружающего мира в состоянии физиологического или психического сбоя. Такие эпизоды чаще встречаются в фильмах с элементами фантастики.

В картине Джона С. Робертсона «Доктор Джекилл и Мистер Хайд» (1920) зрителю в ряде моментов предлагается видение героя в момент происходящих с ним изменений. Кадр темнеет по краям, контраст увеличивается, реальность претерпевает изменения, лица людей кажутся искажёнными. Формально мы по-прежнему находимся в позиции персонажа, но содержательно кадр уже не является «правильным» изображением мира — он преломляется под влиянием измененного сознания героя. Сцены, связанные с воздействием зелья и с внутренним ужасом персонажа, решаются через искажённый POV: края кадра могут темнеть, контраст — возрастать, пространство — деформироваться.

«Доктор Джекилл и Мистер Хайд» (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, реж. Джон С. Робертсон, 1920)

«Колокольчики» (1926) американского режиссера Джеймса Янга тоже демонстрируют субъективные кадры, в котором чувство вины героя деформирует его сознание и вырисовывает в его воображении пугающие картины. Персонаж, совершивший убийство, периодически видит навязчивый образ цыгана и убитого им торговца, а также связанные с ними предметы. Ему мерещится кровь на собственных руках — вина и навязчивые мысли искажают его зрение, что показывается при помощи POV кадров.

«Колокольчики» (The Bells, реж. Дж. Янг, 1926)

Можно заметить, что кадры от лица персонажей немых фильмов подстраиваются под их чувства: эмоционально значимые объекты укрупняются, фон приглушается, поле зрения сужается, а при сильном внутреннем напряжении изображение может частично искажаться. В результате зритель получает не нейтральное воспроизведение пространства, а его форму, уже прошедшую через переживание героя.

Инструмент скрытого наблюдения и угрозы

В рамках немого голливудского кино можно выделить особую разновидность субъективного кадра, связанную не с отождествлением зрителя с главным героем, а, наоборот, с включением в повествование невидимого наблюдателя. В этих случаях камера занимает позицию персонажа, который прячется, следит, подглядывает или готовится к нападению, — и мы на время перенимаем его оптику. Такая субъективность выполняет сразу две задачи: она сообщает, что в сцене присутствует третье лицо, и, помимо этого, делает пространство фильма более тревожным, пугающим. POV в этих случаях становится способом создать саспенс, не раскрывая личности смотрящего.

Этот тип субъективной съемки чаще всего встречается в голливудских немых фильмах с элементами мистического детектива и хоррорах.

Все они активно используют одно и то же решение: показать коридор, комнату или группу персонажей не с привычного зрительского ракурса, а из неудобного, частично закрытого — такого, который мог занять только спрятавшийся в доме человек. Такой POV помещает нас не в безопасную зону смотрящего со стороны, а в позицию потенциального агрессора или, по крайней мере, тайного свидетеля. В объективном плане зритель соотносит себя с присутствующими в комнате: он «внутри компании». В таком субъективном же — он оказывается там, где быть не должен. Уже одно это создаёт эффект тревоги: если я вижу отсюда, значит, кто-то здесь спрятан.

Так, например, фильм Пауля Лени «Кот и канарейка» (1927) многократно показывает длинные коридоры, двери и шкафы от лица кого-то неизвестного. Зритель в этот момент «становится» скрытым наблюдателем всего происходящего, чьего лица мы не видим.

«Кот и канарейка» (The Cat and the Canary, реж. П. Лени, 1927)

В «Призраке оперы» (1925) Руперта Джулиана есть планы, явно имитирующие скрытое наблюдение за другими персонажами: необычные ракурсы, тени на переднем плане. Этот POV усиливает ощущение, что в опере есть «лишние глаза», и делает атмосферу тревожной, таинственной.

«Призрак оперы» (The Phantom of the Opera, реж. Р. Джулиан, 1925)

«Призрак оперы» (The Phantom of the Opera, реж. Р. Джулиан, 1925)

Картина Роланда Уэста «Летучая мышь» (1926) построена на потайных ходах и неизвестном преступнике, поэтому взгляд из-за двери, окна или шторы — регулярно повторяющийся приём. POV несколько раз показывает комнату так, как её мог бы увидеть прячущийся — с частично перекрытым обзором. Здесь субъективные кадры как бы предупреждают: в доме есть скрытый наблюдатель.

«Летучая мышь» (The Bat, реж. Р. Уэст, 1926)

В отличие от POV героев, такой взгляд не отождествляет нас с персонажами, а настораживает: зритель знает больше, чем действующие лица, поэтому воспринимает сцену как потенциально опасную. Подобная форма субъективности иллюстрирует, что камера могла передавать не только личное переживание, но и занимать позицию невидимого наблюдателя.

Таким образом, у субъективной камеры в кино было еще одна важная функция: не «я — герой», а «я — тот, о котором не знают». Для визуального мышления того времени это был важный шаг, так как экран начинал работать не только с тем, что показано, но и с тем, что скрыто.

Элемент комедии

Голливудские комики 1920-х годов очень рано поняли, что POV можно использовать не только для погружения, но и для комического смещения реальности.

В немом голливудском кино у съёмки от первого лица был и комедийный потенциал. Режиссеры того времени заметили, что если зритель уже привык воспринимать кадр как глаза персонажа, то на этом можно сыграть по-новому: показать не реальность, а то, что герой себе вообразил или чего стесняется.

В результате возник особый тип субъективного кадра — комический, гротескный POV, в котором соотношение камера — глаза персонажа сохраняется, но содержимое кадра заведомо смешно, преувеличено или вообще невозможно.

Один из самых ярких примеров — эпизод голодной галлюцинации в «Золотой лихорадке» Чарли Чаплина (1925). В этом фильме используется субъективная камера: герой смотрит — затем зрителю показывают увиденное им, однако его видение не соответствует реальности: человеческая фигура превращается в огромную курицу. POV в данном случае служит для визуализации внутреннего импульса персонажа, его голода, и придает ситуации комичность.

«Золотая лихорадка» (The Gold Rush, реж. Ч. Чаплин, 1925)

В одной из сцен фильма «День зарплаты» (1922) переключение между объективной и субъективной камерами создает ощущение соучастия зрителя в комичной ситуации. Вначале сцена показывается с позиции внешнего наблюдателя: камера фиксирует весь стол, где беспорядочно сидят кошки, и героя, готовящегося их прогнать. Обзор с некоторой дистанции помогает нам охватить всю общую композицию, понимая пространство и расположение персонажей и объектов. Когда же герой начинает активно взаимодействовать с кошками, камера переходит на уровень его глаз: зритель видит с ракурса персонажа стол, на котором сидят животные. Такое переключение камер отражает не только физическую точку зрения героя, но и вовлекает нас в происходящее действие, приглашает посмеяться над нелепостью ситуации и избыточной реакцией героя.

«День зарплаты» (Pay Day, реж. Ч. Чаплин, 1922)

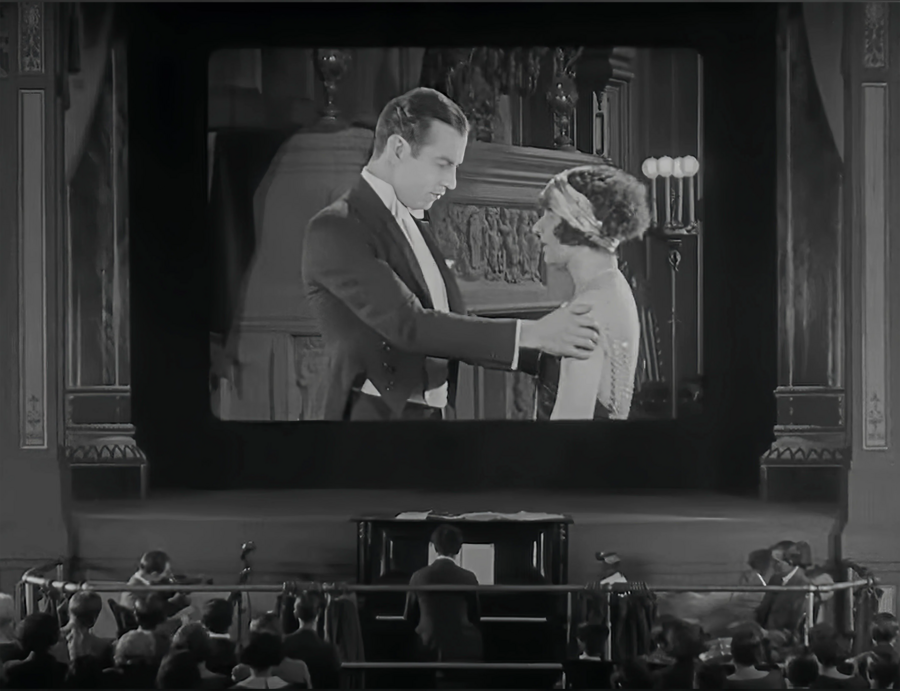

Финал картины Бастера Китона «Шерлок младший» (1924) демонстрирует еще один способ создания забавной ситуации с помощью субъективной камеры. Главный герой сравнивает себя с «идеальной» версией мужчины, которого видит на экране в кинотеатре. Действия мужчины в фильме воспринимаются героем как образец, с которым он сверяет своё поведение. В данном случае у зрителей улыбку вызывают неуверенность, неловкость персонажа, его желание сделать правильно. Визуальный принцип работы POV же остается прежним: камера на несколько мгновений становится глазами героя и показывает, на чем сосредоточен его взгляд.

«Шерлок младший» (Sherlock Jr, реж. Б. Китон, 1924)

Комический и гротескный POV в немом голливудском кино опирается на тот же механизм, что и серьёзная субъективность: сначала зрителю демонстрируют смотрящего, затем — то, что тот видит. Разница в том, что комедия сознательно заполняет этот кадр чем-то преувеличенным, нелепым или невозможным.

Приём POV оказывается универсальным: он может не только погружать и пугать, но и высмеивать персонажа, показывая, что его восприятие мира далеко от объективного.

Заключение

Таким образом, субъективная камера в голливудском немом кино до 1940-х годов не была случайной удачной находкой отдельных режиссёров, а формировалась как системный приём, позволяющий кинематографу выйти за пределы «объективного» изображения. Начиная с простейших вариантов — имитации взгляда и телесного погружения — кино пришло к более сложным формам, в которых кадр подчиняется не пространству, а состоянию персонажа: его страху, влечению или временно нарушенному сознанию.

Как отмечал американский режиссер Рубен Мамулян, правильно выбранный ракурс способен передать психологический подтекст сцены лучше любых слов [5]. Немое голливудское кино 1920-х фактически продемонстрировало эту мысль на практике: меняя расположение объектива камеры, степень открытости кадра, наличие или отсутствие переднего плана, режиссёр мог сразу указать, с чьей точки зрения мы смотрим и в каком состоянии этот герой находится.

Можно сделать вывод, что через разработку приёма POV кинематограф впервые сравнялся с литературой и даже обогнал театр в одном аспекте — в способности передать зрителю чужое видение мира максимально возможно точно. Это сделало субъективную камеру не просто выразительным средством немого периода, а фундаментом последующего развития экранной субъективности в звуковом кино.

Гусев А. Субъективная камера в постклассическом зарубежном кинематографе (1960–2000) // Сайт kinozapiski.ru. (URL: https://kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/1005/) Просмотрено: 11.11.2025.

Нехорошев Л. Драматургия фильма. М.: ВГИК, 2009.

Субъективная камера, как тебя понять? // Сайт artwork.school. (URL: https://artwork.school/blog/video_subjective_camera.html) Просмотрено: 12.11.2025.

Higher Learning: The Point of View Shot // Сайт filmcomment.com. (URL: https://www.filmcomment.com/blog/the-eyes-of-others/#: ~:text=Point, a%20house%20full%20of%20oddballs) Просмотрено: 12.11.2025.

Two-Faced Treachery: Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Сайт theasc.com. (URL: https://theasc.com/articles/two-faced-treachery-dr-jekyll-and-mr-hyde) Просмотрено: 14.11.2025.

«Каково это, когда тебя переехали» (How It Feels to Be Run Over, реж. Сесиль М. Хепуорт, 1900).

«Безопасность прениже всего» (Safety Last! , реж. Ф. Ньюмайер, С. Тейлор, 1923).

«Крылья» (Wings, реж. Уильям А. Уэллман, 1927).

«Восход солнца» (Sunrise: A Song of Two Humans, реж. Фридрих В. Мурнау, 1927).

«Шерлок младший» (Sherlock Jr, реж. Б. Китон, 1924).

«Большой парад» (The Big Parade, реж. К. Видор, Джордж У. Хилл, 1925).

«Кинооператор» (The Cameraman, реж. Б. Китон, Э. Седжвик, 1928).

«Таинственная леди» (The Mysterious Lady, реж. Ф. Нибло, 1928).

«Ветер» (The Wind, реж. В. Шёстрём, 1928).

«Доктор Джекилл и Мистер Хайд» (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, реж. Джон С. Робертсон, 1920).

«Колокольчики» (The Bells, реж. Дж. Янг, 1926).

«Кот и канарейка» (The Cat and the Canary, реж. П. Лени, 1927).

«Призрак оперы» (The Phantom of the Opera, реж. Р. Джулиан, 1925).

«Летучая мышь» (The Bat, реж. Р. Уэст, 1926).

«Золотая лихорадка» (The Gold Rush, реж. Ч. Чаплин, 1925).

«День зарплаты» (Pay Day, реж. Ч. Чаплин, 1922).