Сотворение Евы — образ и символика

Введение

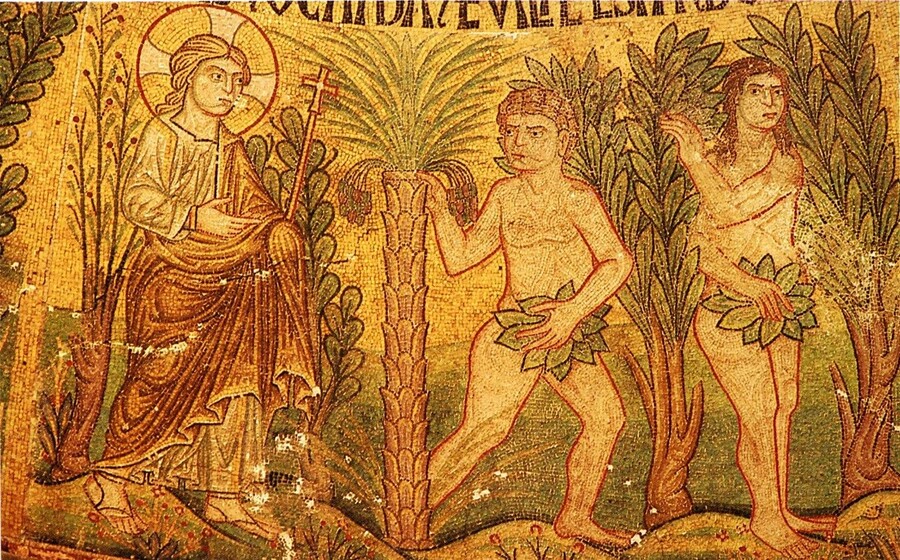

«Изгнание Адама и Евы из рая», мозаика собора святого Марка

Библия — не просто свод религиозных постулатов. Это один из фундаментальных пластов мировой культуры, который на протяжении веков оказывал колоссальное влияние на формирование мировоззрения, эволюцию языка, установление моральных норм и развитие художественных традиций. Её повествования и поэтические образы служили неиссякаемым источником вдохновения и богатой палитрой символики для бесчисленных произведений литературы и философии, музыкальных композиций и театральных постановок. Однако, пожалуй, наиболее глубокий и устойчивый след библейские сюжеты оставили в визуальной культуре.

«Ноев ковчег», мозаика собора святого Марка

От мозаик и витражей ранней христианской эпохи, призванных просвещать паству и возводить её мысли к трансцендентному, до монументальных полотен и скульптур великих мастеров Возрождения, стремящихся к идеализации и гармонии, и вплоть до современных интерпретаций, нашедших своё отражение в кинематографе, цифровом искусстве и медиа — художественные практики неустанно обращались к библейским нарративам.

«Принц Египта», кадры из мультфильма, Бренда Чапман, Стив Хикнер, Саймон Уэллс, 1998 г.

Каждый раз художники не просто копировали, но переосмысливали эти вечные истории, адаптируя их к актуальному контексту своего времени, черпая из священных текстов новые смыслы и вдохновение для своих творений.

«Благие Знамения», кадр из сериала, Нил Гейман и Терри Пратчет, 2019 г.

Переходя от общих размышлений о многогранном влиянии Библии на искусство в целом, к его более узкой, но не менее значимой области — библейскому искусству, необходимо акцентировать внимание на его уникальной природе. В этом специфическом сегменте художественного творчества визуальная форма неразрывно связана с первоисточником, его богословскими интерпретациями и, зачастую, ритуальной практикой, в рамках которой он функционировал.

«Христос в пустыне», Иван Крамской 1872 г.

Визуальный образ в церковной традиции выполнял не только эстетическую функцию, радуя глаз и возвышая душу, но и играл важнейшую роль в образовании верующих, догматическом учении и литургической жизни. Сюжет о сотворении Евы занимает особое место в этом богатом арсенале библейских повествований. Он является ключевым, поскольку объединяет в себе фундаментальные вопросы антропологии, теологии и этики. Этот нарратив затрагивает самые основы человеческого бытия. Происхождение человека, природу первородного греха и изначальной невинности, сложную динамику взаимоотношений между полами, а также вопросы свободы воли и пределов ответственности.

«Рождение Евы из ребра Адама. Рай», неизвестный хужожник, 1470–1490 гг.

На протяжении веков художественное освоение этого сюжета породило как устойчивые, канонические мотивы, так и вариативные трактовки. Среди наиболее часто встречающихся образов — создание Евы из ребра спящего Адама, символический жест божественного творения, сцены, разворачивающиеся в райском саду, образы коварного Змия и запретного Древа познания. Но так же, важно отметить, что сами изображения, выходя за рамки буквального изложения библейского текста, часто несут в себе множество слоёв смыслов, требующих глубокого анализа.

«Рождение Евы из ребра Адама», неизвестный автор, XII в.

Основная цель данного исследования заключается в выявлении тех скрытых, неявных смыслов, которые могут содержаться в этих визуальных нарративах. Значение этого исследования проистекает из того факта, что через призму одной, но чрезвычайно репрезентативной темы, возможно проследить более общие и фундаментальные механизмы взаимодействия между текстом и его визуальным воплощением, между доминирующей идеологией и художественным творчеством.

«Сотворение Евы из ребра Адама», неизвестный художник, 1480 г.

Такой подход позволит глубже понять, каким образом и по каким причинам одни и те же библейские сюжеты могут приобретать столь разнообразные и порой неожиданные визуальные формы. Это, в свою очередь, даст возможность более полно и многогранно осмыслить те сообщения. Как явные, так и скрытые, которые эти визуальные формы передавали и продолжают передавать аудитории своего времени, обогащая наше понимание истории искусства, богословия и человеческой мысли.

«Создание Евы», Лерензо Маитани, 1275–1330 гг.

Сикстинская капелла

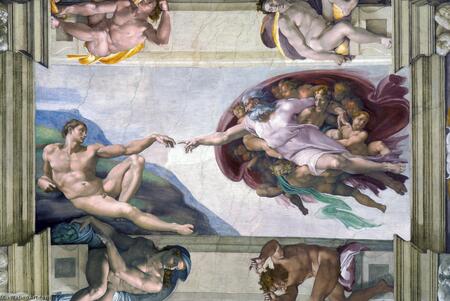

«Сотворение Евы», Микеланджело Буонарроти 1510 г.

Пятая сцена в хронологическом порядке повествования, Сотворение Евы, изображена в центре свода пятого пролета, между двумя парами «игнуди» или же обнаженных юношей с медальонами. Двигаясь от входа в капеллу к алтарю, фигура Господа впервые появляется именно в «Сотворении Евы». Центральное положение этой сцены создает еще одно деление в девяти сценах потолка.

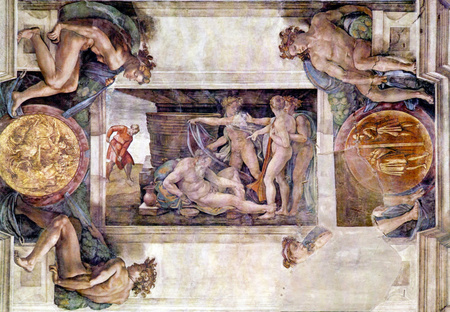

Потолок Сикстинской капеллы

В период с мая 1508 по лето 1511 года он завершил входную половину Сикстинской капеллы, закончив этот этап росписью «Сотворения Евы» и фланкирующих эту центральную панель сцен. Начиная с этой панели и продолжая в следующих четырёх пролётах, фигуры четырёх игнуди расположены не симметрично. Вместо этого, они изображены в разнообразных жестах и позах, отражая всё более свободные и сложные ритмические соответствия. Юноши представляют собой сумму возможностей и красот, которые таит в себе юное обнаженное тело.

«Опьянение Ноя» и «Сотворение Адама», Микеланджело Буонарроти 1508, 1511 г.

Тематика сцен, изображённых на бронзовых медальонах, является предметом дискуссий. Левый может изображать либо уничтожение рода Ахава, либо последователей Ваала, либо смерть Никанора, правый — либо Давида перед пророком Нафаном, либо Александра перед первосвященником Иерусалима.

«Сотворение Евы», Микеланджело Буонарроти 1510 г. Бронзовые медальоны

В ответ на жест и напряжённый взгляд Творца, Ева, кажется, поднимается из скал позади спящего Адама, а не из его тела, простирая свои сложенные руки. Тела пары кажутся подростковыми, в отличие от тех, что изображены в сцене Грехопадения и Изгнания.

«Сотворение Евы», Микеланджело Буонарроти 1510 г. Фрагмент

Фигура Господа, облачённая в объёмный фиолетовый плащ, который лишь позволяет мельком увидеть красную тунику, что Он носит в других сценах Сотворения, опирается на иконографическую традицию, восходящую к Джотто и Мазаччо, от которой, однако, она отличается белокурыми волосами и густой бородой.

«Сотворение Евы», Микеланджело Буонарроти 1510 г.

Композиция образует прямоугольный треугольник, где Адам является горизонтальным элементом, Бог Отец — вертикальным, а Ева, в позе поклонения, стремящаяся к руке Бога, представляет собой диагональную гипотенузу. Треугольник является одним из символов женского начала.

Секстинская капела

Базилика Сан-Петронио

«Сотворение Евы», скульптурный рельеф Якопо делла Кверча, 1425–1434 гг.

В Раю, обозначенном лишь обломком скалы и двумя саженцами на заднем плане, Бог с треугольным нимбом и объёмным одеянием, творит Еву, совершая благословляющий жест, который заставляет её подняться из ребра спящего Адама. Фиговое дерево занимает видное место на заднем плане этой сцены, как это было и в «Сотворении Адама».

«Сотворение Адама», скульптурный рельеф Якопо делла Кверча, 1425–1434 гг.

Интересно, что в данном контексте треугольный нимб Бога может быть символом Святой Троицы. Листьями фигового дерева Адам и Ева прикрыли свою наготу после грехопадения.

«Сотворение Евы» Андреа дель Минга

Данная картина примечательна тем, что на ней Бог изображен накрыв голову тканью своих одежд, впрочем это может быть лишь художественный замысел. Олень же в углу картины является символом чистоты, связи с природой и духовностью.

«Сотворение Евы», Андреа дель Минга, 1555–1560 гг.

Сотворение Евы из ребра

Так же, среди множества изображений сотворения Евы, можно найти довольно интересные и даже забавные сюжеты. Например, здесь. Ева, сделанная в прямом смысле из ребра Адама. Красный, изображенный на фоне — цвет, имеющий глубокое символическое значение в Библии, связанное как с жертвой и грехом, так и с искуплением, силой и любовью.

«Сотворение Евы из ребра», неизвестный художник, 1420 г.

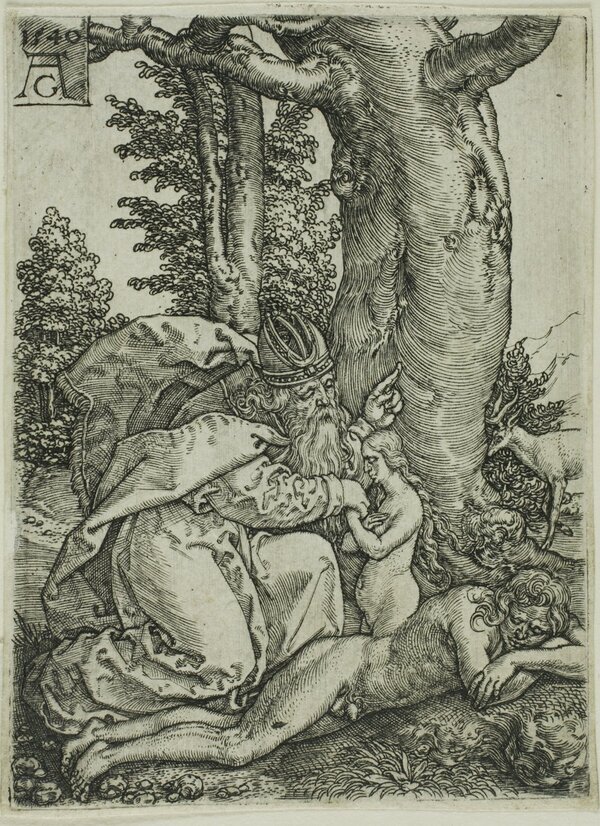

На гравюрах ниже мы так же можем видеть сцену извлечения ребра Адама богом и последующее появление Евы с уже знакомым нам жестом и композицией.

«Сотворение Евы», Генрих Альдегревер, 1540–1541 гг.

«Ангел божественного присутствия, приводящий Еву к Адаму» Уильям Блейк

Картина так же известная под названием «Сотворение Евы», пожалуй, одна из самых необычных интерпритаций сюжета. Действо происходит ночью, под лучами полумесяца. К тому же, Ева словно парит над Адамом, что придает картине даже в каком-то смысле магическое настроение, хотя магия Библией неприемлема. Возможно, такое пространство и атмосфера отсылают нас к греху, которое в будущем совершит Ева.

«Ангел божественного присутствия, приводящий Еву к Адаму», Уильям Блейк, 1808 г.