Сол Лейтер: цвет как композиционный инструмент

Рубрикатор: — Концепция — Цветовое пятно как композиционная доминанта — Разрушение привычной перспективы — Многослойность: цвет как устройство глубины — Цвет как эмоциональный код кадра — Заключение

«Должен признаться, я очень уважаю определённые представления о красоте, хотя для кого-то эта идея старомодна. Некоторые фотографы считают, что, снимая человеческие страдания, они решают серьёзные проблемы. Я не думаю, что в страданиях больше глубины, чем в счастье», — Сол Лейтер.

Концепция

Для своего визуального исследования я выбрала творчество американского фотографа Сола Лейтера, чьи работы всегда вызывали у меня глубокое восхищение. Его умение работать с цветом, превращать привычные городские сцены в почти живописные композиции и использовать стекло, дождь и отражения как полноценные художественные инструменты привлекли мое внимание. Выбор этой темы был продиктован не только учебными задачами, но и моей личной любовью к фотографии. Именно работы Лейтера во многом сформировали мой визуальный вкус и желание разобраться, как именно он конструирует пространство кадра и почему его снимки так эмоционально воздействуют на зрителя.

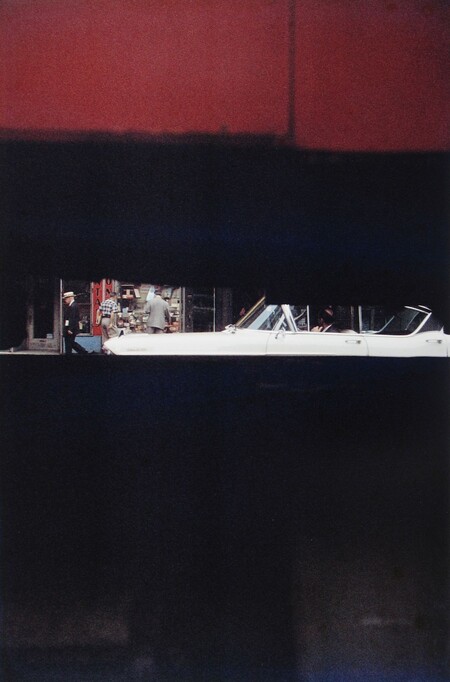

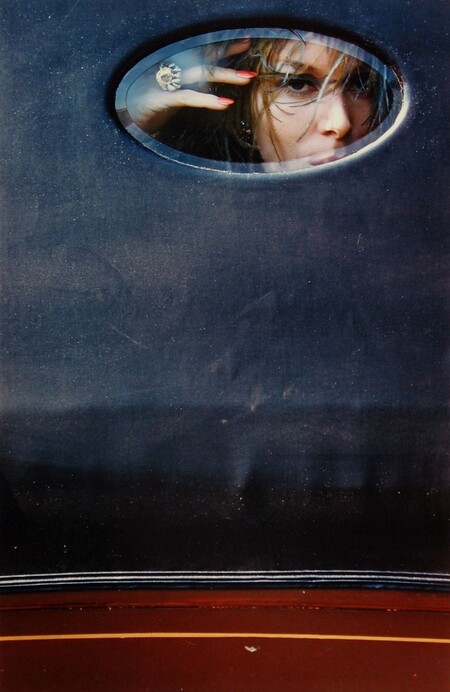

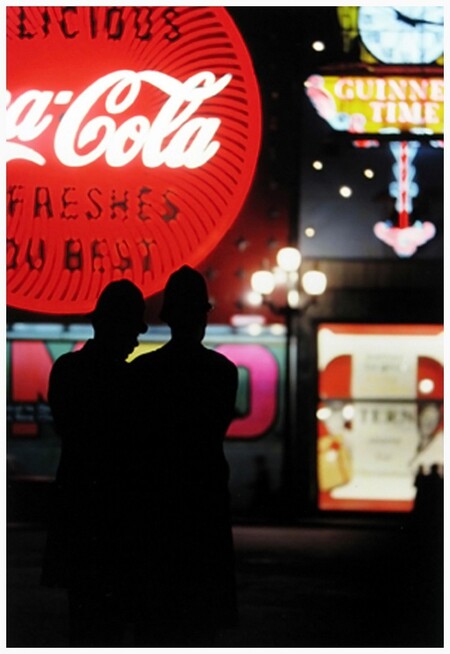

«Лимузин», 1958 г.

При отборе материала я ориентировалась на фотографии, в которых особенно ясно прослеживается роль цвета как основного композиционного элемента. Мне были важны работы, где цвет создает доминанту, формирует многослойность, задаёт ритм и эмоциональное настроение изображения. Особое внимание я уделила снимкам, сделанным через стекло, окрашенные поверхности или дождевые плёнки — будь то запотевшие витрины, цветные стёкла такси или отражения в мокрых улицах. Эти визуальные фильтры превращают кадры Лейтера в сложные, почти абстрактные структуры, где цвет не просто описывает объект, а становится самостоятельной формой.

«Лошадь», 1958 г.

Структура исследования выстроена вокруг наиболее характерных визуальных приёмов Лейтера. Такой подход позволяет последовательно рассмотреть, как он создает цветовые доминанты, организует пространство через слои и плоскости и использует цвет как эмоциональный акцент. Каждый раздел помогает раскрыть отдельную грань его композиционного мышления, а вместе они дают цельное представление о том, почему его изображения воспринимаются столь выразительно.

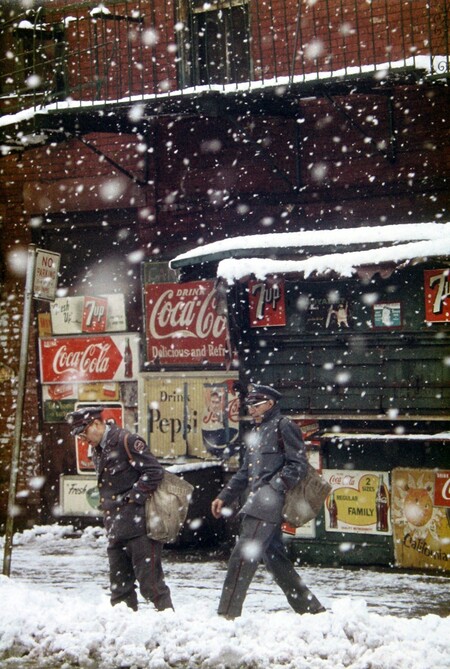

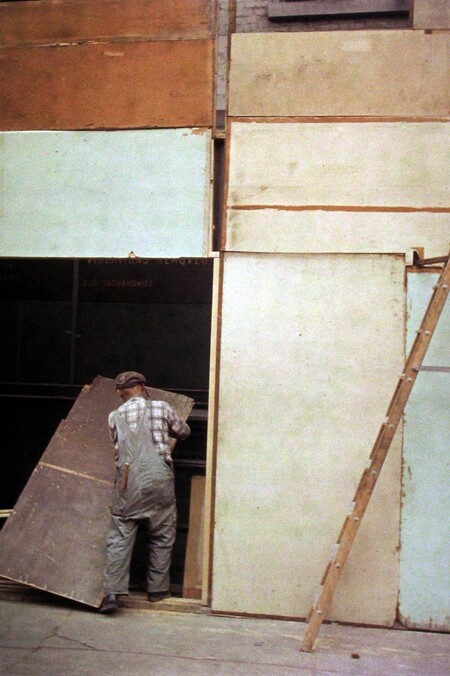

«Человек на лестнице», 1954 г.; «Почтальоны», 1952 г.

Текстовые источники я выбирала так, чтобы они помогли понять принципы визуального мышления Лейтера. В работу вошли исследования по истории цветной фотографии, книги о восприятии цвета, интервью с фотографами и материалы теоретиков визуальной культуры. Эти тексты позволили увидеть творчество Лейтера не только в контексте его эпохи, но и в связи с более широкими художественными традициями, на которые он опирался.

«Лэйнсвилл», 1958; «Парад», 1954 г.

В центре исследования находится вопрос о том, какую роль играет цвет в его фотографиях: служит ли он лишь дополнением к сюжету или выступает основой композиции. Моя гипотеза заключается в том, что цвет у Лейтера — это не второстепенная характеристика, а структурообразующий элемент, определяющий построение кадра, систему акцентов и эмоциональное восприятие снимка. Цель исследования — подтвердить эту гипотезу через анализ его визуальных решений.

Часть 1. Цветовое пятно как композиционная доминанта

Визуальный язык Сола Лейтера выделяется тем, что крупные, локальные цветовые пятна становятся основой композиции кадра. В то время как в уличной фотографии середины XX века цвет часто рассматривался как второстепенное украшение сюжета, Лейтер ставит его во главу угла, делая композиционным центром. Именно цвет направляет внимание, структурирует пространство и формирует эмоциональное воздействие фотографии.

«Оранжевый свитер»

Его узнаваемые снимки с яркими красными и желтыми пятнами — будь то зонт, дверь, стена, окно, часть автобуса или плащ — служат отличной иллюстрацией этого метода. Эти цветовые зоны часто доминируют в кадре, занимая половину или даже большую его часть. Лейтер намеренно отвлекает внимание от основного объекта, фокусируясь на чистых цветовых плоскостях. Таким образом, зритель сначала воспринимает не сюжет, а мощное цветовое воздействие. Эта техника сближает его с живописной традицией, в частности, с художниками, использовавшими крупные, однородные цветовые поля, такими как Боннар и Вюйар, на которых часто указывают искусствоведы.

«Красный автобус»; «Красный зонтик», 1950-е

Цветовое пятно у Лейтера не просто доминирует визуально — оно определяет структуру кадра. Часто именно оно делит изображение на зоны, создавая направление движения взгляда. Например, яркий участок на переднем плане может служить своеобразной рамой, ведущей взгляд дальше, в глубину сцены.

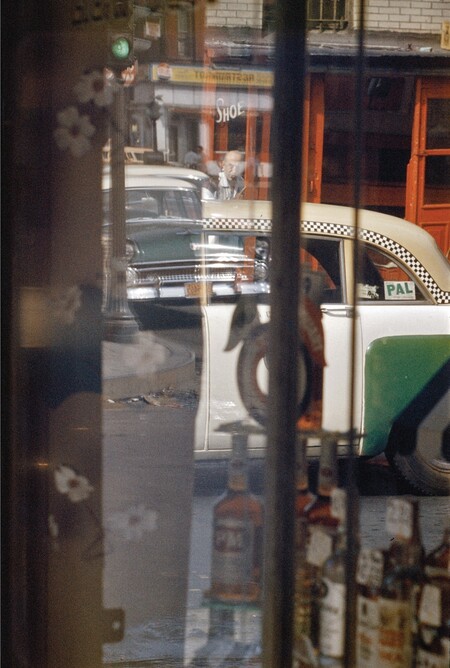

«Такси», 1957 г.

Цвет становится вектором: от насыщенного — к мягкому, от крупного пятна — к мелким деталям. Благодаря этому внутри кадра возникает ритм, хотя движение практически отсутствует.

«Лестница», 1952 г.; «Телефонный разговор», 1957 г.

Не менее важным является взаимодействие цветового пятна и человеческой фигуры. В работах Лейтера фигуры часто скрыты, обрезаны или растворяются в цвете. Он намеренно не ищет чёткой фиксации персонажа — наоборот, позволяет ему стать частью цветовой композиции. Фигура может появляться в узком промежутке между двумя цветными плоскостями или лишь угадываться за стеклом. Такое растворение человека внутри цветной среды подчёркивает, что именно цвет, а не персонаж, становится «героем» кадра. В некоторых снимках фигура кажется почти случайной — она не противопоставляется цвету, а включается в его структуру, превращаясь в элемент общей пластики.

«Голубая дверь», Патерсон, Нью-Джерси, 1950-е; «Нью-Йорк», 1958 г.

Цветовые пятна у Лейтера выполняют ещё одну важную функцию: они обеспечивают эмоциональную атмосферу кадра. Яркий красный или глубокий жёлтый способен задать настроение независимо от сюжета. Даже если действие остаётся неопределённым — прохожий идёт по улице, машина проезжает мимо, дождь льёт по стеклу, — эмоциональный настрой возникает именно из цвета. Лейтер избегает резких контрастов и предпочитает теплые, смягчённые оттенки, которые создают чувство спокойствия, интимности и немного скрытного наблюдения. Его город — не шумный Нью-Йорк, а поэтичная, мягкая версия реальности, в которой цвета звучат тише, но выразительнее.

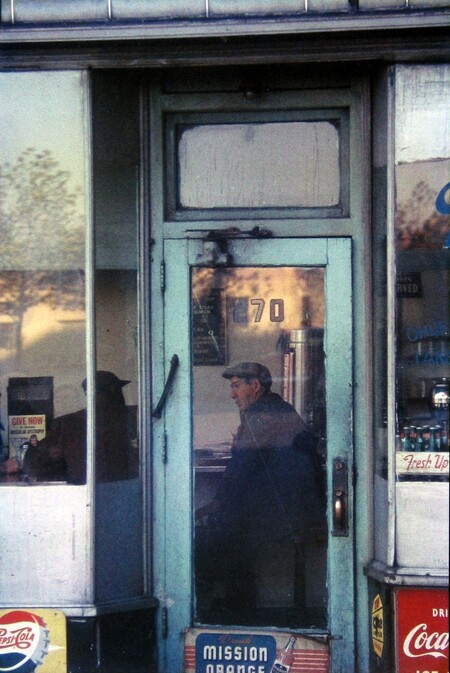

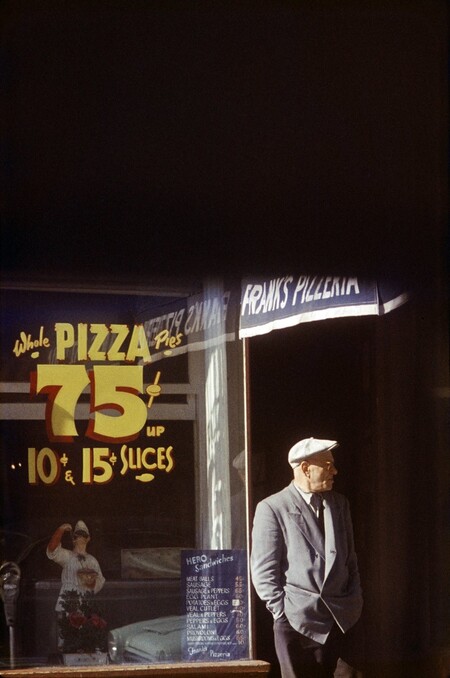

«Мозаика на Таймс-сквер», 1950; «Пицца», 1952 г.

У Лейтера цвет — ключевой композиционный элемент, структурирующий кадр, задающий динамику и смысл. Его самостоятельное значение делает стиль узнаваемым.

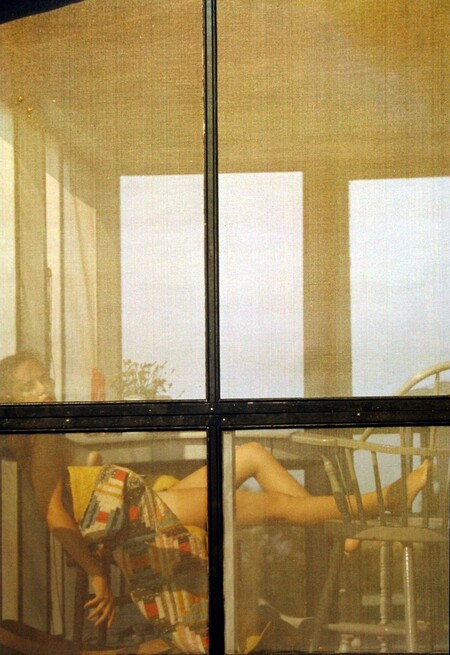

Часть 2. «Окна цвета»: стекло, отражения и разрушение привычной перспективы

Одним из самых узнаваемых приёмов Сола Лейтера является съемка через стекло — будь то оконные витрины, запотевшие стеклянные перегородки, заплаканные дождём окна кафе или зеркальные поверхности машин. Этот элемент стал не просто выразительным жестом, а целой визуальной системой, благодаря которой Лейтер разрушил традиционную уличную перспективу и создал собственный «камерный» взгляд на город.

«Синяя юбка», 1950-е

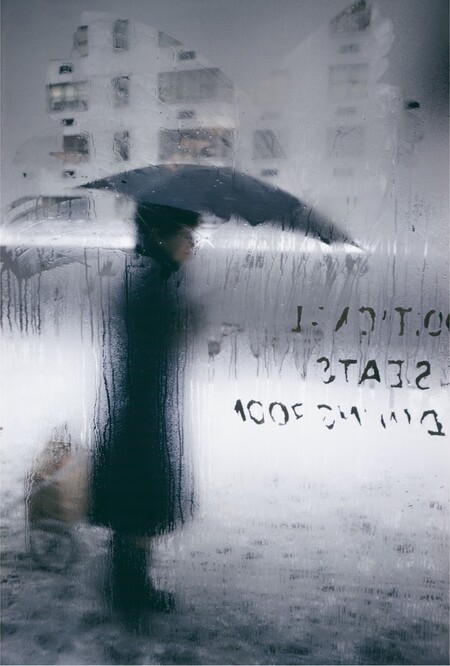

Стекло в кадрах Лейтера действует как фильтр, одновременно скрывающий и открывающий. Оно искажает реальность, смягчает контуры, убирает лишнее, превращая городскую среду из документальной в театральную. Его фотографии передают ощущение наблюдения за отражением улицы, тонкой оболочкой, где реальность растворяется. Через эту оптику случайные сцены становятся поэтическими: силуэты обретают свою выразительность благодаря неполной видимости, создаваемой стеклом.

«Пешеход», 1956 г.; «Зеркала», 1962 г.

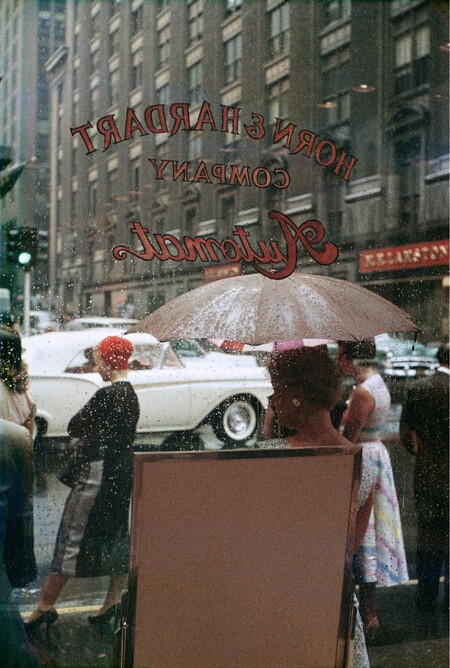

Отражения играют ключевую роль в создании этой атмосферы. Они добавляют новые слои, прячут прямую линию горизонта, ломают привычное понимание переднего и заднего плана. В некоторых снимках невозможно сразу понять, где расположен объект: за стеклом, перед ним или внутри отражения. Зритель оказывается в пространстве, которое не подчиняется линейной логике — оно скорее похоже на живописную композицию, где важны пластика, тон и пятно, а не точные координаты предметов.

«Отражение», 1958 г.; «Такси», 1956 г.

Ещё один значимый эффект — разделение изображения на плоскости. Витрина, в которой отражается улица, сама улица и пространство за витриной образуют три самостоятельных слоя. Иногда в каждом из них происходит своё маленькое событие, и вместе они создают многослойный визуальный рассказ. Но при этом Лейтер избегает перегруженности: стекло «собирает» слои в единую мягкую структуру, где всё важное — в ощущениях, а не в фактах.

«Хорн и Хардарт», 1959 г.; «Рождество», 1950-е

Таким образом, «окна цвета» становятся основой новой перспективы, которая строится не на глубине резкости или линейных линиях, а на взаимодействии света, отражений и прозрачных преград. Лейтер превращает стекло в художественный инструмент, с помощью которого зритель видит не город, а состояние — тихое, чуть туманное, наполненное мягким светом и цветом.

«Снег», 1960 г.; «Окно», Нью-Йорк, 1957 г.

Многослойность: цвет как устройство глубины

Если в традиционной фотографии глубину обычно создают линейная перспектива и степень резкости, то Лейтер строит пространство иначе — через цветовые слои и туманность плавающих передних планов. Его кадры выглядят так, будто пространство не уходит вдаль, а разворачивается поверхностями, одна за другой, как полупрозрачные страницы.

«Прохожие»; «Вид через щель», 1957

У Лейтера цвет обретает способность формировать пространство. Он интуитивно, но при этом очень последовательно, использует тёплые, плотные оттенки для создания ощущения близости, а холодные, смягчённые — для передачи удалённости.

«В поезде», 1954 г.; «Рабочий», 1954 г.

В его снимках городское пространство иногда предстаёт как композиция из нескольких масштабных цветовых полей — красного, жёлтого, серого. Контраст между этими цветами и порождает эффект дистанции.

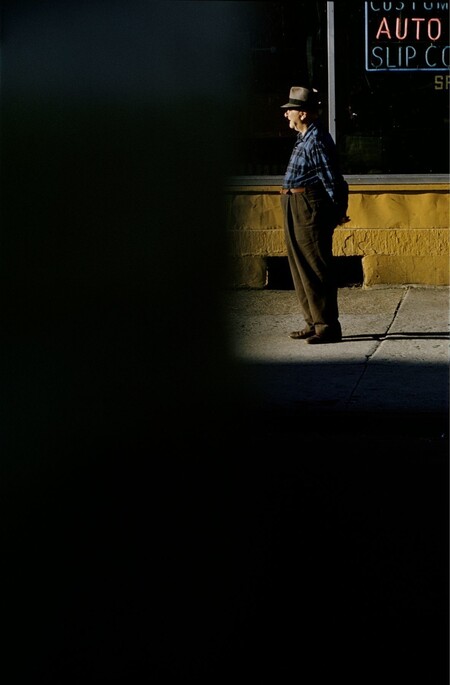

«Авто», 1960 г.; «Женщина в ожидании», 1958 г.

Такая многослойность позволяет Лейтеру обходиться без классического композиционного построения. Он редко выстраивает сцену фронтально или подчёркивает глубину резким переходом между планами. Напротив, в его кадрах глубина проявляется мягко и постепенно, будто пространство не фиксировано, а дышит. Благодаря этому зритель воспринимает сцену не как документальный фрагмент городской среды, а как поэтическое визуальное высказывание.

«Автобус» 1954 г.; «Не ходить», 1952 г.

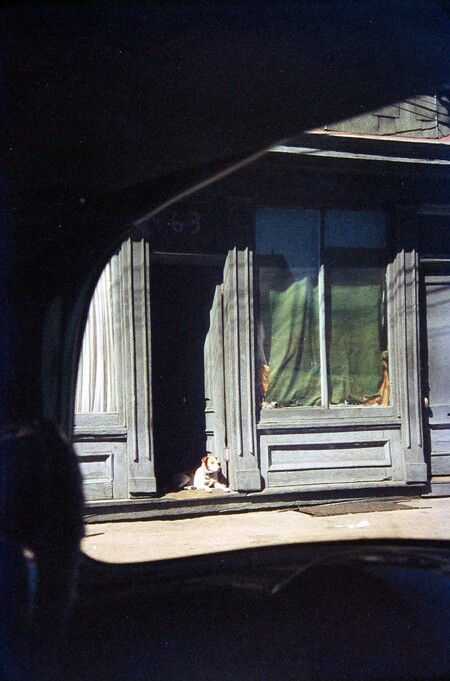

Многослойность становится у Лейтера способом создать собственную «оптику тишины». Город, снятый через три-четыре цветовых слоя, перестаёт быть шумным и беспокойным: он становится уютным и замедленным, превращаясь в пространство наблюдения и созерцания. Через эту многослойность Лейтер не только создаёт глубину, но и формирует тональность восприятия — спокойную, чувственную и почти медитативную.

«Собака в дверях», Патерсон, 1952 г.; Сомс Бантри, Harper’s Bazaar, 1963 г.

Цвет как эмоциональный код кадра

Фотографии Сола Лейтера обладают удивительной эмоциональной насыщенностью, и большая часть этой эмоциональности создаётся именно цветом. Тёплые красные и охристые доминанты, приглушённые серо-синие задники, мягкие переходы между оттенками — всё это формирует настроение снимка гораздо сильнее, чем сюжетный компонент.

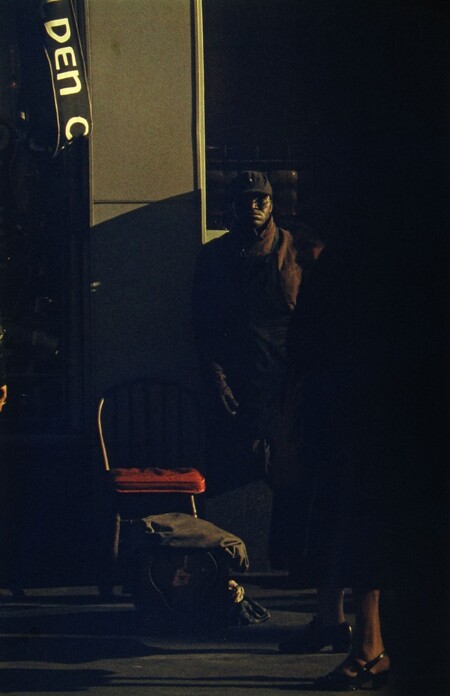

«Газетный киоск», Нью-Йорк, 1955; «Гарлем», 1960

Лейтер действительно часто использует мягкие, спокойные цвета, которые создают атмосферу созерцательности: охру, винные красные, выцветшие синие, полупрозрачные серые. Такие кадры воспринимаются как интимные наблюдения за городом — будто фотограф делает шаг назад, позволяя зрителю почувствовать паузу, тишину, момент. Но рядом с этими спокойными сценами существуют снимки, построенные на ярких, насыщенных пятнах. Иногда эти элементы настолько интенсивны, что становятся главным эмоциональным импульсом кадра.

«Оранжевый зонт», 1958 г., «Силуэты»

Эти контрасты формируют композицию почти полностью. Яркое пятно может разрезать пространство, определять масштаб, перетягивать внимание и тем самым организовывать кадр. В таких снимках эмоциональный эффект не ограничивается только цветом: контраст становится движением, ритмом, энергией, которая нарушает привычную мягкость его визуального мира. Это делает фотографию более динамичной, даже если сюжет остаётся тихим.

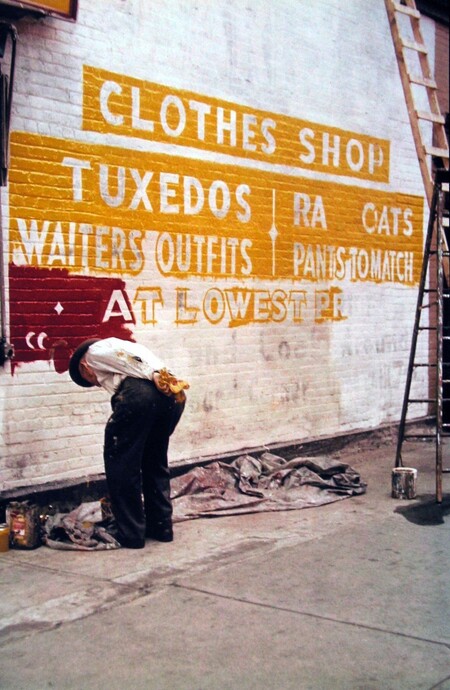

«Фестиваль Сан-Дженнаро», Нью-Йорк, 1958; «Рисовальщик вывесок», 1954

В своих работах Лейтер мастерски сплетает противоположности, создавая завораживающий эффект. Его снимки одновременно умиротворяют и вызывают трепет, раскрывая тонкую грань между личным и публичным. Цвет выступает ключевым элементом, поддерживающим эту сложную эмоциональную амбивалентность. Мягкие цветовые решения способствуют погружению в неспешное созерцание, тогда как резкие контрасты передают внезапность момента, когда город будто оживает перед зрителем. Именно это богатство цветовых нюансов придает эмоциональному языку Лейтера не однообразие, а многогранность и глубину.

«Праздник», 1954 г.; «Чистильщик обуви», 1950

В результате цвет в его фотографиях превращается в основной носитель эмоционального смысла. Он задаёт тональность, настроение, создаёт ритм и иногда даже формирует драматургию кадра. Способность сочетать мягкость и яркость, прозрачность и насыщенность делает эмоциональный строй его работ многослойным и живым, а его фотографический язык — удивительно современным.

«Жёлтый платок», 1956; «Красный зонтик», 1957

Заключение

Анализ работ Сола Лейтера убедительно демонстрирует, что цвет — это не просто дополнение, а фундамент его художественного языка и ключевой инструмент выражения. Лейтер не использует цвет как поверхностное украшение, а активно строит на его основе композицию, ритм и эмоциональную глубину. Крупные цветовые зоны выступают в роли композиционных якорей, а использование стекла и отражений создает многослойные, почти живописные эффекты. Гармоничное сочетание мягких оттенков и резких контрастов тонко настраивает настроение снимка. Это подтверждает гипотезу о том, что цвет у Лейтера является структурообразующим элементом, превосходящим по силе воздействия на зрителя даже сюжет. Его фотографии воспринимаются как живописные произведения благодаря пластичности и эмоциональности, достигаемым за счет свободной, смелой и удивительно точной интуитивной работы с цветом. Следовательно, исключительность Лейтера заключается в том, что цвет в его творчестве обретает роль главного «действующего лица», формируя как структуру, так и атмосферу, и выразительность его фотографий.