Символика жеста указующего перста в европейском искусстве с V по XV века

Концепция.

Жест в изобразительном искусстве — не декоративная мелочь, а одна из тех формальных «ячеек», через которые выстраивается смысл произведения. Он способен сразу обозначить субъект и объект, задать направление взгляда, объединить фигуры в композиционный узел и одновременно зафиксировать нравственную или богословскую позицию автора. Среди множества жестов европейской традиции указующий перст отличается особой постоянностью: от раннехристианских фресок и византийских икон до полотен Возрождения и драматических сцен Барокко этот жест сохраняет узнаваемую форму и при этом неизменно меняет смысловую нагрузку. Сам факт такой устойчивости делает его удобным и продуктивным объектом визуального исследования — он открывает путь к пониманию того, как одна и та же визуальная формула адаптируется к новым эстетическим и интеллектуальным задачам.

Поэтому в рамках данного исследования внимание сосредоточено именно на указующем персте.

Тема достаточно точечна, чтобы избежать общих рассуждений, и в то же время охватывает широкий хронологический пласт, что позволяет проследить трансформацию значения жеста в изменяющемся художественном контексте. Выбор произведений обусловлен не их репрезентативностью «в целом», а тем, насколько в каждой работе жест выполняет решающую смысловую или композиционную роль: он либо формирует центр нарратива, либо служит связующим элементом между участниками сцены, либо выступает в качестве визуального аргумента в споре идей. Таким образом отобран материал, в котором жест является не фоном, а ключевым актантом изображения.

Структура исследования выстроена хронологически и логически: сначала выявляются истоки жеста в античной и раннехристианской традиции, затем прослеживается его догматизация в византийской канонике, дальше — переосмысление в эпоху Возрождения с акцентом на когнитивные и гуманистические смыслы, и, наконец, — драматическое развитие в барочном пространстве. Такое движение от генезиса к поздним модификациям даёт возможность увидеть не отдельные случаи, а устойчивые трансформации: как жест, перестав быть исключительно богословским знаком, становится инструментом художественной риторики и визуальной доказательности.

При работе с источниками делался упор на материалы открытого доступа и академические публикации, позволяющие соотнести визуальную интерпретацию с историко-культурным контекстом. Вместо прямого обращения к архаичным богословским текстам в анализ вводятся современные исследования по иконографии, семиотике изображения и риторике жеста; это обеспечивает интерпретации надёжной методологической опорой и снижает риск анахроничных прочтений. Одновременно использовались цифровые каталоги музеев и высококачественные репродукции — чтобы визуальный разбор опирался на деталь (положение кисти, направление взгляда, моделировка света), а не на идеализированное описание.

В каждом случае при чтении изображения внимание концентрируется на нескольких взаимосвязанных уровнях: форма жеста и её топика, способ выделения жеста в общей композиции (через свет, цвет, линию), взаимодействие жеста с фигурами и предметами сцены, а также то, какую интерпретативную нагрузку жест возлагает на картину в целом.

Такой подход позволяет рассматривать указующий перст не как случайную деталь, а как системообразующий элемент, через который становятся видимы художественные приоритеты эпохи: богословская категоричность, гуманистическая аргументация или барочная драматизация. В результате чтение отдельных картин перестаёт быть изолированным упражнением и превращается в последовательное исследование визуальной формулы, пролегающей сквозь века и стили.

Глава 1. Истоки жеста: античность и раннее христианство.

Многие жесты европейского искусства имеют происхождение в античности, где язык телодвижений был тесно связан с риторикой. На римских статуях ораторов, таких как мраморные изображения Цицерона или Марка Антония, можно видеть характерный жест — поднятый палец, подпирающий воздух словно утверждение аргумента. Жест фиксировал момент речи, в котором оратор переходил от описания к доказательству. Этот античный жест становится основой для христианской иконографии, где получает совершенно иной — религиозный — смысл.

Arringatore, «Оратор», ок. 100 г. до н. э.

На статуе важно обратить внимание на направление руки, устремлённой вперёд, и на поднятый палец как знак утверждения авторитета. Жест расположен строго в центре композиции и визуально «держит» пространство.

В катакомбной живописи III–IV веков жест указующего перста приобретает сакральное значение. Он обозначает путь, истину, пророчество. На ранних изображениях Христа или апостолов фигуры часто указывают на символы — крест, голубя, агнца.

Фреска из Катакомб Прискиллы, IV век

Здесь палец Христа поднят вверх как знак обращения к высшему знанию. Компонент жеста объединяет сцену, направляя зрителя к смысловому центру — к фигуре Спасителя.

Указующий перст особенно прочно закрепляется за образом Иоанна Крестителя. Его роль как пророка определяет символическое содержание жеста: Иоанн указывает либо на Христа, либо вверх, подчёркивая небесное происхождение грядущего события.

Джотто ди Бондоне, «Мадонна на троне со святыми», фрагмент с Иоанном, 1306-1310

На фрагменте Иоанн слегка наклоняет тело к Мадонне и поднимает палец правой руки, соединяя взгляд зрителя с центральной фигурой композиции. Жест помогает «прочитать» иерархию персонажей.

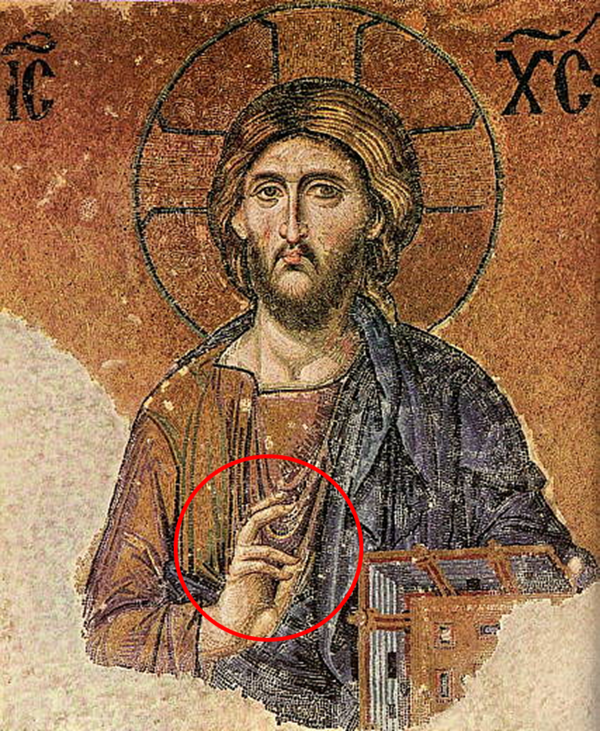

Глава 2. Византийская традиция: жест как инструмент догматики.

В византийских мозаиках жест указывает на совмещение божественной и человеческой природы Христа. В иконографии Пантократора жест часто направлен не в сторону, а вверх — как знак абсолютной истины и богословского учения.

«Христос Пантократор», XI век

На мозаике важно отметить точную вертикаль поднятого пальца, создающую ощущение строгой неподвижности и догматической ясности.

В византийских иконах Младенец Христос нередко повторяет жест взрослого Пантократора, что подчёркивает его учительскую роль уже в младенческом возрасте.

«Богоматерь Одигитрия», XII век

Обратите внимание: палец Младенца направлен на Марию — знак воплощения, а также утверждение её роли как «той, что указывает путь».

Глава 3. Раннее Возрождение: жест как часть новой визуальной логики.

С появлением линейной перспективы жест начинает выступать инструментом управления пространством. Он не только указывает на смысловой центр, но и создаёт вектор движения внутри глубины картины.

Леонардо да Винчи: жест как знание

Леонардо да Винчи изучал язык жестов как ключ к передаче внутренней жизни персонажа. В его произведениях жест указующего перста превращается в знак тайного знания — указание на невидимое.

«Иоанн Креститель»

Леонардо да Винчи, «Иоанн Креститель», 1513–1516

Здесь жест играет решающую роль: поднятый вверх палец, растворяющийся в мягком сфумато, направляет зрителя за пределы полотна. Он обращён к невидимому, к тайне. Свет моделирует руку так, что она оказывается самой яркой точкой композиции.

«Мадонна в гроте»

Леонардо да Винчи, «Мадонна в гроте», ок. 1483–1486

Указывающий палец ангела, направленный на Христа, становится естественным продолжением взгляда. Важно обратить внимание на мягкое движение кисти и диагональ, связывающую жест с освещённым лицом младенца. Здесь жест объединяет фигуры в единый духовный узел.

Рафаэль: жест как философская формула

В «Афинской школе» Рафаэль использует жест указующего перста для передачи идеологической разницы между Платоном и Аристотелем.

Рафаэль Санти, «Афинская школа», 1509–1511

Рафаэль Санти, «Афинская школа», 1509–1511

Платон указывает вверх — жест идеи. Аристотель указывает горизонтально — жест земной реальности.

Контраст двух жестов становится художественным выражением различий двух систем мышления.

Глава 4. Высокое Возрождение: риторика жеста.

Художники XVI века включают жест указания в систему выразительных средств, усиливающих смысл сцены. Жест становится риторическим знаком, который помогает «прочитать» мысль персонажа.

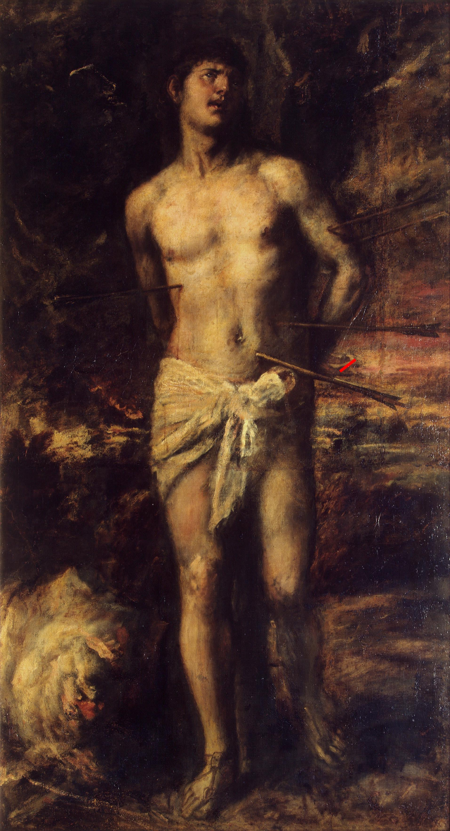

Тициан, «Святой Себастьян», 1570-е

Указующий жест руки Себастьяна обращает внимание зрителя на небесный свет — как на источник силы и спасения.

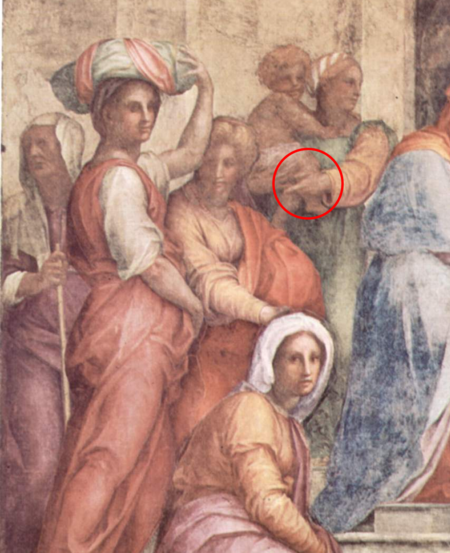

Понтормо, «Посещение», 1528–1529

Понтормо, «Посещение», 1528–1529

Понтормо, «Посещение», 1528–1529

Фигуры обменяются жестами, указывающими друг на друга, создавая замкнутый круг движения. Жест становится частью маньеристской композиционной динамики.

Глава 5. Барокко: жест как драматическое действие.

В эпоху Барокко жест приобретает энергию театрального жеста. Он становится мощным инструментом воздействия, задаёт эмоциональный темп сцены, совпадает с направлением света.

Караваджо: жест как свидетельство

Караваджо, «Призвание апостола Матфея», 1599–1600

Жест Христа — спокойный, почти незаметный — цитирует жест Адама в «Сотворении Адама» Микеланджело.

Но здесь он наполнен противоположным смыслом: не рождение, а призвание к новой жизни. Важно отметить совпадение жеста и узкого луча света, прорезающего тёмное пространство: жест становится видимым благодаря свету, а свет — благодаря жесту.

Караваджо, «Неверие Фомы», 1601–1602

Здесь жест указующего перста приобретает почти научную точность: Фома не просто указывает — он касается. Жест становится актом доказательства. На складках одежды и на направлении взгляда других апостолов видно, как жест влияет на расстановку фигур.

Глава 6. Композиционные функции жеста.

Жест как вектор направления Жест указания формирует движение взгляда. Он соединяет персонажей диагоналями или удерживает композицию в равновесии. Во многих ренессансных работах жест связывает фигуры в треугольник или диагональ, формируя динамическое единство.

Жест как граница пространства В произведениях Леонардо или Караваджо жест выводит пространство картины за рамку, расширяя её. В «Иоанне Крестителе» Леонардо палец буквально направлен в область, которая остаётся невидимой зрителю. Таким образом, жест становится способом создания глубины и напряжения.

Глава 7. Семантика жеста: богословие, философия, символизм.

Жест как знак откровения В христианской иконографии жест указания — знак пророчества. Иоанн Креститель, ангелы и святые используют его для указания на истину, исходящую свыше.

Жест как знак знания В эпоху Возрождения жест начинает обозначать рациональное познание. Платон и Аристотель у Рафаэля — центральный пример.

Жест как доказательство В барочной живописи жест становится знаком свидетеля. В «Неверии Фомы» он служит доказательством материальности события — Фома убеждается, «увидев» рукой.

Глава 8. Трансформация смысла.

С течением времени жест меняет своё значение: • в Средневековье — знак небесной истины; • в Возрождении — знак разума и знания; • в Барокко — знак эмоционального свидетельства.

Но семантическое ядро жеста остаётся неизменным: он направляет, утверждает, выявляет.

Заключение.

Жест указующего перста — один из ключевых выразительных элементов европейского искусства. Его устойчивость объясняется тем, что он объединяет смысл, композицию и эмоцию. Через анализ произведений от Джотто до Караваджо становится ясно: жест выступает мостом между зрителем и внутренним смыслом произведения, между видимым и невидимым. Он превращается в самостоятельный визуальный язык, который художники разных эпох используют для создания глубины, напряжения и смысла. Благодаря этому жесту живопись становится не просто изображением, а способом передачи идеи.

Семантика жеста в восточнохристианской иконографии. [Электронный ресурс]. (URL: https://zelomi.ru/journal/semgesta). Дата обращения: 22.10.2025.

Ликбез от иконописца: как понимать жесты на иконах. [Электронный ресурс]. (URL: https://foma.ru/likbez-ot-ikonopisca-kak-ponimat-zhesty-na-ikonah.html). Дата обращения: 25.10.2025.

Типология жеста: «захват запястья». [Электронный ресурс]. (URL: https://yarcenter.ru/articles/religion/andculture/tipologiya-zhesta-zakhvat-zapyastya-29120/). Дата обращения: 23.10.2025.

Жест как элемент знаковой системы изобразительного искусства. [Электронный ресурс]. (URL: https://cheloveknauka.com/zhest-kak-element-znakovoy-sistemy-izobrazitelnogo-iskusstva). Дата обращения: 22.10.2025.

Язык жестов в искусстве и дизайне. [Электронный ресурс]. (URL: https://www.calameo.com/books/0056595457ff27f142c00). Дата обращения: 24.10.2025.

Джотто — Maestà (Мадонна Оньиссанти).[Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мадонна_Оньиссанти). Дата обращения: 25.10.2025.

Катакомбы Присциллы. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катакомбы_Присциллы). Дата обращения: 25.10.2025.

Мозаика «Христос Пантократор». [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Pantocrator_Constantinople.jpg). Дата обращения: 27.10.2025.

Одигитрия (Дионисий). [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Одигитрия_(Дионисий)). Дата обращения: 27.10.2025.

Иоанн Креститель. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_Креститель_(Леонардо_да_Винчи)). Дата обращения: 28.10.2025.

Мадонна в скалах. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мадонна_в_скалах).Дата обращения: 28.10.2025.

Афинская школа. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Афинская_школа). Дата обращения: 29.10.2025.

Святой Себастьян. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Себастьян_(картина_Тициана)). Дата обращения: 29.10.2025.

Понтормо. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Понтормо). Дата обращения: 29.10.2025.

Призвание апостола Матфея. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Призвание_апостола_Матфея). Дата обращения: 29.10.2025.

Неверие апостола Фомы. [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Неверие_апостола_Фомы_(Караваджо)). Дата обращения: 29.10.2025.