Репрезентация мученичества: от Античности до Барокко

(0) РУБРИКАТОР

1. Концепция 2. Поздняя Античность / Раннее христианство 3. Возрождение 4. Барокко 5. Заключение 6. Библиография и источники изображений

(1) КОНЦЕПЦИЯ

Визуальные образы мученичества, пронизывающие историю западноевропейского искусства, являются не просто иллюстрациями к житиям святых, но сложными культурными кодами. Они отражают глубинную эволюцию в понимании человеческого тела, страдания, духовного подвига и способов коммуникации со зрителем.

Актуальность данного исследования заключается в выявлении и анализе кардинального сдвига в художественной репрезентации, который произошел на протяжении от Поздней Античности до эпохи Барокко: от изображения мученичества как абстрактного символа вечной победы к его представлению как индивидуальной человеческой драмы и, наконец, к его превращению в тотальный чувственный и эмоциональный опыт.

Центральное место в этой эволюции занимает сам архетип мученика как фундаментальная модель святости в христианской культуре. Мученик — это не просто святой, это первообраз жертвенности, воплощение идеи победы духа над плотью, актуализация искупительной жертвы Христа в судьбе отдельного человека. Именно поэтому репрезентация мученичества всегда была не столько темой, сколько инструментом формирования религиозного сознания.

В разные эпохи этот архетип наполнялся разным содержанием: в Античности — это свидетель, чья смерть подтверждает истинность веры; в Средневековье — воин Христов; в Возрождение — герой, утверждающий достоинство человеческого духа; в Барокко — мистик, переживающий божественное через крайние формы физического и эмоционального напряжения. Таким образом, прослеживая изменение визуального языка, мы фактически исследуем, как менялось понимание самой сути святости и пути к спасению.

Проблема исследования заключается в том, что, несмотря на обширную историю изучения, трансформация художественных стратегий изображения страдания часто рассматривается фрагментарно. Данное исследование предлагает целостный сравнительный анализ, чтобы системно проследить, как менялись функция, форма и эмоциональный посыл образа мученика в связи с трансформацией религиозного сознания, философских идей и социального контекста.

Этот многовековой путь от лаконичного визуального знака к многослойному психологическому высказыванию позволяет рассматривать образы мучеников как уникальные исторические религиозные документы. За каждым из них стоят не только индивидуальные творческие поиски художников, но и фундаментальные изменения в теологии, общественных практиках и самом восприятии человеческой личности.

Целью настоящей работы становится не просто хронологическое описание изменений в иконографии, а реконструкция самой логики трансформации визуального языка, выявление скрытых механизмов, которые определяли, почему в определенную эпоху тело мученика следовало показывать именно так, а не иначе.

Почему в IV веке кровь святого становилась знаком, лишенным физиологии, а в XVII веке она должна была вызывать почти физическое отвращение и сострадание? Какую роль в этом процессе играли меняющиеся представления о связи между телесным и духовным, между личным благочестием и церковным догматом? На поиск ответов направленно это визуальное исследование.

(2) ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ / РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

В позднеантичный период формируется особая визуальная парадигма, где земное существование воспринимается как отблеск вечных истин. Мученичество в этом контексте осмысляется не как физическое страдание, но как триумф духа над материей. Художественный язык этого времени сознательно избегает описания конкретных мучений, создавая систему символов, где тело становится знаком преображенной плоти. Эта эстетика отражает неоплатонические идеи о примате духовного над телесным, где материальный мир есть лишь искаженное отражение мира идеального.

Купол Баптистерия Неона, «Крещение Христа»

Репрезентация человеческого тела в раннехристианском искусстве подчиняется принципу дематериализации. Физическая оболочка мученика лишается анатомической конкретности, превращаясь в носитель сакрального смысла. Одежды скрывают телесность, жесты ритуализируются, позы фронтализируются — все это создает образ причастности к вневременной реальности. Тело здесь не страдает, но свидетельствует, не умирает, но преображается. Такой подход позволял искусству выполнять свою главную задачу: являть не исторический факт, его богословское осмысление.

Фрески церкви Пантелеймона Нерези, Македония

Иконография мученичества строится на системе устойчивых визуальных кодов, где каждый элемент наделяется глубоким теологическим содержанием. Отсутствие изображения орудий пыток и ран не является умолчанием — это позитивная программа, утверждающая конечное торжество духа. Даже в редких сценах казни акцент смещается на момент принятия мучеником своей участи, а не на физиологические подробности страдания.

«Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в символах и образах»

Филипп. 67

Христос во славе, Распятие и святые Ковчег. Франция, Лимож, 1200–1210 гг.

Миниатюра из Псалтири Бланки Кастильской (около 1235) со сценой распятия

Произведения этого периода функционировали прежде всего в литургическом пространстве, определяя их коммуникативную стратегию. Образы мучеников в мозаиках или рельефах саркофагов обращены не к индивидуальному переживанию, а к соборному сознанию общины. Их фронтальность и отрешенность создают диалог между земной Церковью и Небесной, между молящимися и святыми заступниками. Искусство становится визуальной литургией, где зритель — не эмпатирующий наблюдатель, а соучастник вневременного священнодействия.

Мозаика в Базилике Сан-Витале

Христианская Церковь «приняла в себя античную культуру, претворила ее и сообщила ей свой символизм»

Николай Бердяев

Формирование этой художественной системы было неразрывно связано с христологическими и тринитарными спорами IV–V веков. Догматическое определение двух природ Христа напрямую влияло на способ изображения как Спасителя, так и последовавших за ним мучеников. Отрицание чувственной, страдающей плоти в их образах было полемическим ответом на различные христологические ереси, утверждая православное понимание обожения человеческой природы. Таким образом, эстетический канон становился продолжением догматического богословия.

(3) ВОЗРОЖДЕНИЕ

Эпоха Возрождения совершила радикальный пересмотр средневековой парадигмы, поместив в центр художественного исследования человека как меру всех вещей. Гуманистическая философия, с ее интересом к античному наследию и верой в безграничные возможности человеческой личности, кардинально изменила восприятие мученического подвига. Если ранее святой воспринимался как проводник божественной воли, то теперь он становится воплощением virtù — доблести, понимаемой как духовная сила, проявляющаяся через телесное и эмоциональное напряжение. Мученичество начинает осмысляться не как отрицание плоти, а как высшее утверждение человеческого достоинства перед лицом смерти.

«Изгнание из рая», Мазаччо (1401–1428)

Мазаччо, «Троица», 1425—1426

Пьеро делла Франческа, «Воскресение Христа» ок. 1460

Ренессансное искусство совершило революционное открытие — человеческое тело как прекрасный и сложный механизм, достойный самого пристального изучения. Интерес к анатомии, пропорциям, механике движения напрямую повлиял на репрезентацию мученичества. Художники начинают изображать тело святого не как абстрактный символ, а как анатомически точную структуру, способную испытывать боль и напряжение. Мускулы напрягаются под кожей, сухожилия натягиваются, позы отражают реальное физическое усилие — страдание обретает плоть и кровь, оставаясь при этом эстетически совершенным.

Андреа Мантенья, «Распятие на кресте», (1431–1506)

Андреа Мантенья Мёртвый Христос. ок. 1475–1478

Джованни Беллини, Пьета, (около 1430–1516)

Микеланджело Пьета. 1499

Изобретение линейной перспективы стало не просто техническим приемом, а инструментом создания нового типа сакрального пространства. Если в античности святой пребывал в символическом, внепространственном измерении, то теперь мученичество разворачивается в рационально организованном, глубоком пространстве, доступном для зрительского восприятия. Композиции часто помещают святого в архитектурно выверенную среду, где каждый элемент подчиняется законам перспективы.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 1495—1498

Тициан, «Кающаяся Мария Магдалина», Около 1565 Тициан, «Увенчание терновым венцом», 1542

Одним из важнейших завоеваний ренессансного искусства стало открытие внутреннего мира человека. Художники Возрождения наполняют образ мученика сложной гаммой переживаний — от молитвенного созерцания до героического сопротивления боли. Взгляд святого передаёт не отрешенность от земного, а интенсивную внутреннюю работу духа. Страдание обретает психологическую глубину, становясь индивидуальным переживанием, а не только символическим жестом.

Погребение Христа. Зайлернский триптих. 1415

Рогир ван дер Вейден Снятие с креста. ок. 1435—1440

Гуманисты Возрождения осуществили уникальный синтез христианской традиции с античным наследием. Образ мученика часто наделяется чертами античного героя — телесным совершенством, гармонией пропорций, стоическим принятием судьбы. Это не просто внешнее заимствование форм, а глубокое переосмысление самой природы подвига — как синтеза христианского самоотречения и античного идеала калокагатии.

«Изенгеймский алтарь», Маттиас Грюневальд

Ренессансный образ мученика — это уже не только свидетель трансцендентной истины, но и воплощение ренессансного гуманизма, где человеческое достоинство утверждается даже в момент наивысшего страдания. Этот антропоцентрический поворот создаст необходимые предпосылки для последующего развития в сторону большей драматизации в барокко

(4) БАРОККО

Эпоха Барокко, рожденная в горниле Контрреформации, принесла с собой новую концепцию религиозного переживания. Искусство было призвано стать орудием эмоционального убеждения, визуальной проповедью, способной потрясти и обратить душу. В этом контексте мученичество превращается в грандиозный спектакль, где страдание предстает как зрелищное, почти оперное действо. Церковь, осознавая силу эмоционального воздействия, поощряла создание образов, способных вызвать у верующего интенсивное соучастие через эмпатию к боли святого.

Караваджо, «Смерть Марии», 1604—1606 Артемизия Джентилески, «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» 1612

Техника светотени становится главным выразительным средством барокко, превращаясь из чисто формального приема в инструмент философского высказывания. Резкие контрасты света и тьмы визуализируют извечную борьбу добра и зла, благодати и греха. Луч света, выхватывающий из мрака искаженное болью лицо мученика или кровавую рану, символизирует божественное откровение, прорывающееся сквозь телесную муку. Свет становится активным действующим лицом — не просто освещая, но преображая страдание, наполняя его духовным смыслом.

Караваджо, «Ессе Номо», (1571–1610)

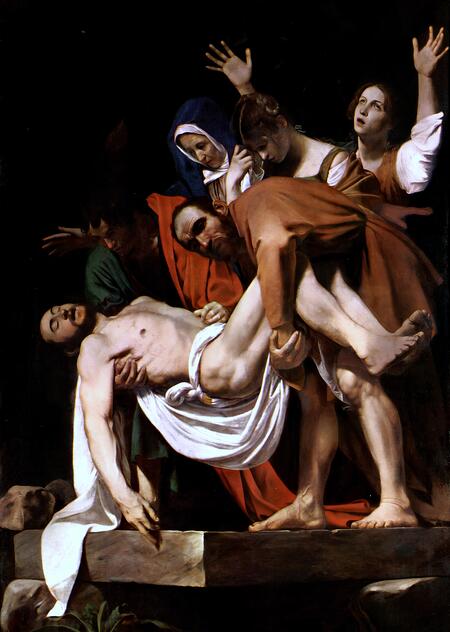

Барокко доводит до предела интерес к физиологии страдания, начатый Ренессансом. Художники с почти научной дотошностью исследуют пределы человеческой плоти — напряжение мышц, течение крови, гримасы боли. Однако этот натурализм служит не цели шокирования ради самого шока, но является частью сложной духовной драматургии. Через максимальное сближение с физиологическим ужасом смерти искусство барокко стремится показать момент преодоления — тот самый миг, когда телесная агония претворяется в духовный триумф.

Караваджо, «Положение во гроб», (1571–1610)

Статичным, уравновешенным композициям Ренессанса барокко противопоставляет бурное движение, вихревые ритмы, диагональные построения. Спиралевидные композиции, взметенные драпировки, экспрессивные жесты — все передает состояние мира как вечного становления, борьбы противоположностей. Мученик в интерпретации барокко — не стоический герой, сохраняющий невозмутимость, а личность, захваченная вихрем страдания и веры. Его тело изламывается в конвульсиях, подчиняясь не только физической боли, но и высшему духовному напряжению.

Питер Пауль Рубенс, «Воздвижение креста» 1610—1611

Питер Пауль Рубенс, «Снятие с креста» 1612

(5) ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование наглядно продемонстрировало, что эволюция визуальной репрезентации мученичества от Античности до Барокко представляет собой не просто смену художественных стилей, но отражает глубинные трансформации в западноевропейском сознании. Как отмечалось во введении, образы мучеников служили сложными культурными кодами, последовательно раскрывающими меняющееся понимание человеческого тела, духовного подвига и способов коммуникации со зрителем.

Этот путь от символа к драме и от драмы к аффекту раскрывает магистральное направление развития европейского художественного сознания: постепенное «приближение» сакрального к зрителю, его эмоциональное и физиологическое освоение.

Архетип мученика, оставаясь смысловым ядром, последовательно наполнялся новым содержанием: от свидетеля трансцендентной истины — через героическую личность — к фигуре, переживающей божественное через предельное напряжение всех человеческих сил.

Эрнст Гомбрих, «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА», Москва, 2013 (дата обращения 10.10.2025)

«ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ», т. I, Издательство Академии художеств СССР (дата обращения 12.10.2025)

Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975. (дата обращения 14.10.2025)

Skinner Q. Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher. London, 1983. (дата обращения 14.10.2025)

Базен Ж. «Барокко и рококо». — Москва: Слово, 2001. (дата обращения 15.10.2025)