Репрезентация растительного мира в искусстве: от Античности до барокко

Концепция исследования

Растения — один из самых древних символов в искусстве. По тому, как их изображали в разные эпохи, можно проследить, как менялась культура и интересы человека. Например, в Древнем мире растения были священными символами, в эпоху Возрождения их начали изучать с научной точки зрения, а в барокко они стали пышным украшением, дополняющим богатое убранство. Данная тема интересна потому, что в большинстве случаев растения до определенного момента не могли и не являлись ключевым изображаемым объектом, являлись дополнением, сопровождением, но не основой композиции.

Больше всего меня интересует как трансформировались функция и художественная репрезентация растительного мира в европейском изобразительном искусстве с Античности до эпохи барокко. Предполагаю, что на протяжении этого периода изображение растения последовательно эволюционировало от наделенного глубоким сакральным или мифологическим смыслом символа в сторону объекта научного интереса и, в конечном итоге, к преимущественно декоративному элементу.

Если в Античности и Средневековье за каждым растительным образом стояла строгая система верований (олимпийский культ, христианская догматика), то к эпохе барокко, несмотря на сохранение элементов символизма, декоративная, эстетическая и репрезентативная функция начинает явно доминировать над сакральной, в то время как символизм скорее служит «дополнительной», сопутствующей опцией. Хочется отследить в какой момент и произошел этот перелом и насколько плавным или резким он был.

Было решено отобрать наиболее яркие и показательные произведения каждой эпохи, чтобы проследить динамику изменений, стилистические особенности, а главное — моду и наиболее распространенное видение в тот или иной момент. Ведь в любое время были люди с отличающимся мнением, но тем не менее основное направление всегда прослеживается. В их числе: древнегреческая керамика, готические гобелены, ботанические зарисовки Дюрера и аллегорические полотна Боттичелли, цветочные натюрморты Яна Брейгеля Старшего и голландские аллегорические натюрморты. Это позволяет наглядно проследить трансформацию репрезентируемого образа и вложенные в него смыслы.

Для наибольшей наглядности было решено рассматривать все примеры в хронологическом порядке, чтобы наиболее наглядно показать переход из одной эпохи в другую, изменения типа мышления и человеческих приоритетов. Ввиду структуры курса, исследование было разделено на четыре ключевых периода: Античность, Средневековье, Возрождение и заканчивается барокко. В рамках каждого временного блока будет анализироваться «доминирующая» функция растительного мотива (символическая, декоративная, познавательная), его место в композиции и степень достоверности и реалистичности, что в совокупности помогает составить представление о репрезентации растительного мира в изобразительном искусстве.

Рубрикатор исследования

I. Античность.

II. Средневековье.

III. Возрождение.

IV. Барокко.

V. Вывод.

I. Античность.

Неизв. Автор, Фрагменты верхней части гроба, Древняя Греция

Сакральные и условные образы являются неотъемлимой частью античного искусства. Мифологическое сознание требует строгого соблюдения канонов, в которых растения играют важную роль, символизируя не только конкретных богов, но и мнржество аспектов жизни.

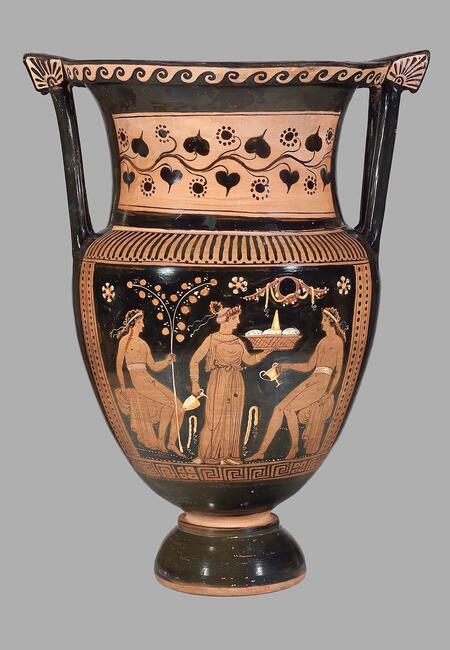

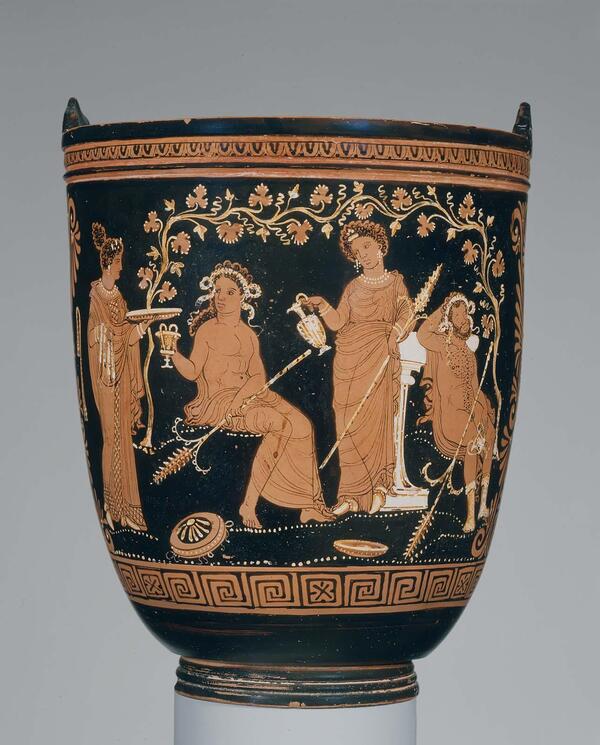

Варрезский вазописец, Ситула с Дионисом, ок. 350-340гг. до н. э.; Кратер для смешивания, ок. 355-345гг. до н. э.

Наиболее частным образом является виноградная лоза, связанная с Дионисом, богом виноделия. В подавлющем большинстве сосуды для питья вроде кратеров и клириков украшены лозами и гроздьями.

Неизв. римлянин, Карниз с филенкой, терракота, Греко-римский период.

Неизв. римлянин, Фрагмент мраморной вазы с дионисийскими символами, ок 1в.

Несмотря на важность сакрального образа, растение часто выступает и в роли декора, составляя орнамент.

Неизв. автор, Фрагменты верхней части гроба, Древняя Греция (фрагмент)

На гробницах также изображался виноград в качестве символа беспонечного пира и победы над смертью. Но более распространенным символом вечной жизни является плющ и анкаф.

Неиз. римлянин, Архитектурное панно с грифоном, ок. 175-200гг. н. э.

Интересно отметить, что хвост грифона превращеются в винограные лозы и аканф, что довольно не характерно для античных изображений — почти везде растения всё же самостоятелный объект, а не часть существ.

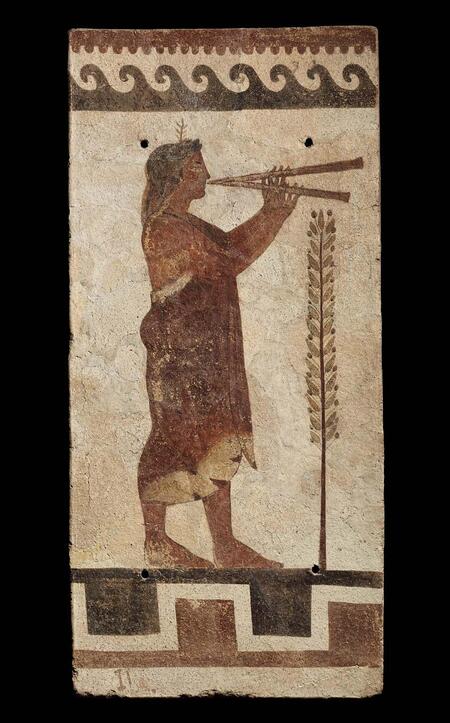

Неизв. автор, Акротений надгробной стеллы с пальметтой, ок. 350г. до н. э.; Неизв. этрусский автор, Расписная пластина гробницы с флейтистом, ок. 470г. до н. э.

Наиболее позитивными символами в античности определенно являются пальметта, колос и лавровый венок — бессмертие, благосостояние и триумф.

Золотой медальон с бюстом Клавдия II, ок. 268г.

Несмотря на важность символизма в античности, здесь имеют место быть натурные наблюдения: изображения растений разнообразны, реалистичны и разнообразны.

Дидрахма Селиноса с изображением листа петрушки, ок. 540г.

II. Средневековье.

Братья Лимбург, Благовещение. Роскошный часослов герцога Беррийского, 1409 г. (фрагмент)

В средневековье растительный мир теряет свою самостоятельную ценность, которая замещается божественным символизмом, который захватывает искусство всецело, подчиняя себе все аспекты.

Симоне Мартини, Благовещение, 1333 г.

Все изображенные растения строго подчиняются христианским сюжетам и значениям, донося до зрителя конкретные значения. Как пример — лилия, символ христианской чистоты и божественного происхождения, дающий понять что изображаемые герои чисты и святы.

Братья Лимбург, Благовещение. Роскошный часослов герцога Беррийского, 1409 г.

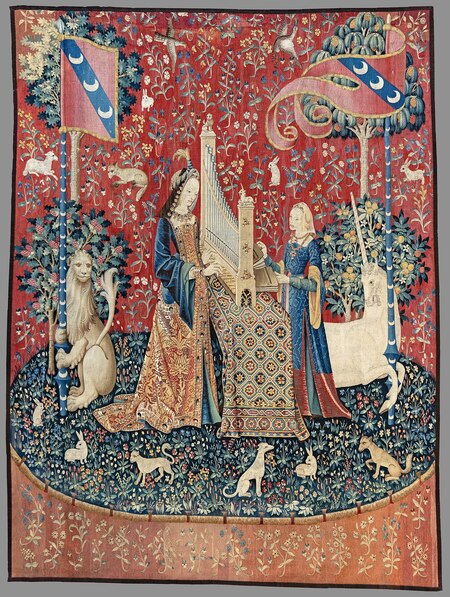

Фламандские мастера, Слух и Осязание Шпалеры из серии «Дама с единорогом», 1484–1500 гг.

В период расцвета готики растения становятся не только символом, но и способом оживления фона. Ярким примером является серия шпалер «Дама с единорогом», где помимо символа райского сада и чистоты, мастера декорируют всё пустое пространство цветами, преследуя не только задачу наполнить гобелен смыслом, но и создавая предмет декора.

Фламандские мастера, По моему единственному желанию. Шпалера из серии «Дама с единорогом», 1484–1500 гг.

Растений становится заментно больше, становится понятно, что хоть влияние веры еще сильно, творцу становится также важны иные аспекты: не только донесение до зрителя послания, но и желание сделать свое послание эстетичным.

III. Возрождение.

Сандро Ботичелли, Весна, 1482 г. (фрагмент)

Новая волна интереса к вере побуждает человека изучать подробнее Божьег мира. Это позволило увидеть мир природы полнее: объемнее, подробнее, подчиняющимся законам перспективы. Но всё еще священным.

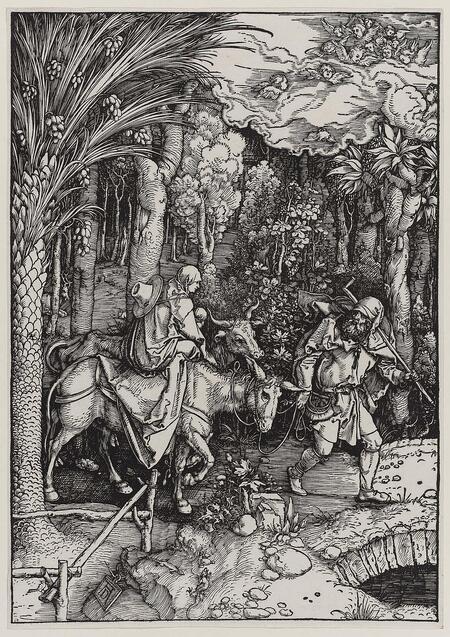

Андреа дель Верроккьо, Крещение Христа, 1475 г.; Альбрехт Дюрер, Побег в Египет, ок. 1504 г.

Христианские сюжеты все также не обходятся без пальмовых ветвей и густой растительности Египта как символ победы над смертью.

Альбрехт Дюрер, Фортуна, 1496 г.

В эпоху возрождения получают новое осмысление древнегреческим божествам и символизму, например — Фортуна с клевером в руке, символом удачи.

Джулио Сануто, Тантал, ок. 1565 г.

Альбрехт Дюрер, Примула, ок. 1526гг.

Наиболее разительным измнением являются ботанические иллюстрации с тщательной детализацией. Появление интереса именно к изучению растений как природного явления знаменует начало перелома и перехода к светскому искусству. Оно не взяло и «переключилось», а постепенно вклинилось в религиозную конву.

Альбрехт Дюрер: Коломбина, ок. 1495–1500 гг.; Трава, 1503 г.; Лилия. Этюд, 1526 г.; Примула, ок. 1526гг.; Альбрехт Дюрер, Трава, ок. 1514гг.

Сандро Ботичелли, Весна, 1482 г.

IV. Барокко.

Ян Брейгель Старший, Этюд: яблоки, груши, виноград, ежевика, артишок, спаржа и веточка дуба, 1620ые. (фрагмент)

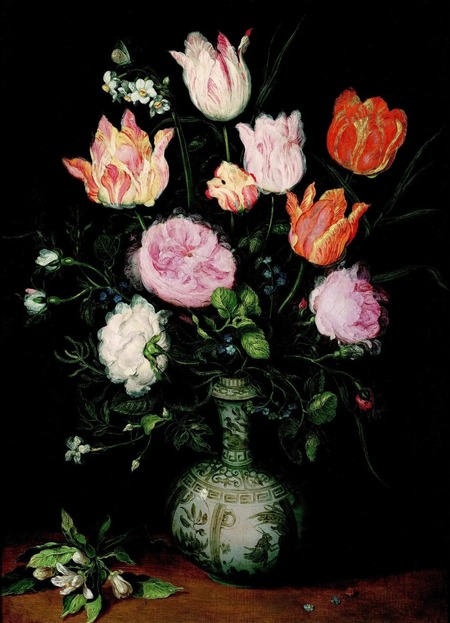

Второй и главный этап заметен в период барокко: появление натюрморта как самостоятельного жанра знаменует наиболее заметный переход к светскому искусству — человек стремится в первую очередь созерцать, а уже заодно доносить смыслы до зрителя.

Клара Петерс, Натюрморт с цветами, 1611 г.

Ян Брейгель Старший, Цветы в китайской вазе, 1609 г.; Ян Брейгель Старший, Цветы в терракотовой вазе, 1600 г.

Появляются также и изображения пышных букетов — образ богатства, возможность созерцать прекрасное в мельчайших деталях.

Ян Брейгель Старший, Малый лесной пейзаж, 1607 г.

Ян Брейгель Старший, Опушка леса (Бегство в Египет), 1610 г.

Детальнее реалестичнее и пышнее становятся и пейзажи.

Франс Снейдерс, Овощной натюрморт, 1610 г.

V. Вывод.

Фламандские мастера, По моему единственному желанию. Шпалера из серии Дама с единорогом, 1484–1500 гг. (фрагмент)

Из всего рассмотренного хочется сделать вывод, что перелом правда был, и произошел он в эпоху Возрождения. Это изменение не было резким, скорее светский и научный интерес постепенно вплелся в религиозное сознание человека, постепенно вытесняя и замещая образы веры декоративностью, приятной глазу.

Несмотря на это растительный мир имел самое что ни на есть важное значение в искусстве и культуре в древности, имеет значение сейчас, и остается надеяться, что будет иметь и в дальнейшем.

Эрнст Гомбрих История искусства. — 16-е изд. — М. (дата обращения: 20.10.25).

Folklore and Symbolism of Flowers, Plants and Trees // books.google URL: https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=E1MsNIoiFOcC&oi=fnd&pg=PA1&dq=plant+symbolism&ots=zqIZL83k2E&sig=xwS1kPCZ3BH44ll_SaWAMfUFbuY&redir_esc=y#v=onepage& q=plant%20symbolism& f=false (дата обращения: 14.11.25).

Толмачева У., Ромах О. В. Семиотичность образа цветка в культуре // Аналитика культурологии. — 2010 (дата обращения: 20.10.25).

Ancient Rome’s Sacred Plants: History and Symbolism // Weird Italy URL: https://weirditaly.com/2023/01/30/ancient-romes-sacred-plants-history-and-symbolism/ (дата обращения: 14.11.25).

https://artchive.ru/ (20.10.25)

https://gallerix.ru/ (20.10.25)

https://www.mfa.org/ (09.11.25)