Репрезентация божественного присутствия в Средневековье.

Концепция

Проблема репрезентации божественного занимает центральное место в истории христианского искусства. Уже в поздней античности и особенно в Средние века художники сталкивались с фундаментальным противоречием: как изобразить то, что по своей природе не может быть увидено? Бог, трансцендентный и нематериальный, мыслится недоступным чувственному восприятию, и потому любые попытки его визуального воплощения неизбежно связаны с рисками идолопоклонства, догматическими спорами, богословскими ограничениями и сложными художественными решениями. Именно в этой точке — между необходимостью изобразить и запретом изображать — возникает широкая система аниконических и символических форм, позволяющих говорить о Боге без буквального антропоморфного образа.

В рамках вопроса об изображении Бога появляется такое явление как аниконизм. «Аниконизм можно определить как „стиль визуальной репрезентации, систематически избегающий фигуративных изображений, и запрещающий, в первую очередь, антропоморфные изображения Бога“ (Doak 2015, 34). Знаменитая манифестация этого запрета — вторая заповедь Декалога, накладывающая табу на изготовление образов Бога (Исх 20:4-5; Втор 5:8-9): „Не делай себе скульптурного изображения (pésel) или подобия (təmûnāh) того, что на небе наверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли“ Заповедь, с некоторыми значимыми вариациями, повторяется еще в ряде законодательных текстов Пятикнижия (Исх 20:23; 34:17; Лев 19:4; 26:1; Втор 4:15–28; 27:15). Во Втор 4:15–19 перечисляются образы, которые подпадают под этот запрет: изваяния мужчин и женщин, животных, птиц, рептилий, рыб и астральных символов. Ветхозаветные тексты и археологические памятники свидетельствуют, что до или параллельно с кристаллизацией концепции аниконизма, божественное могло изображаться, предметно, символически или абстрактно. Интерпретация отдельных культовых мест и предметов остается предметом дискуссии, а сам библейский аниконизм, его генезис, особенности, параллельные тенденции в соседних культурных традициях представляются значимым аспектом исследований библейского монотеизма.» (цитата: «Генезис библейского аниконизма: история изучения и методологические аспекты» — доклад Леонида Шулякова).

Средневековая культура воспринимает изображение не как простую «картинку», но как медиатор между земным и божественным. Поэтому репрезентация присутствия Бога строится на особых, косвенных стратегиях: через символы, свет, пустое пространство, знак, объект-заместитель или частичный образ.

Эти визуальные решения позволяют сочетать уважение к догматической традиции с потребностью передать сакральность, действие, энергию или присутствие Бога в мире. Так формируется особая художественная система, в которой смысл важнее формы, а знак нередко оказывается выразительнее фигуры.

Цель исследования — проследить, какие художественные стратегии позволяют средневековому искусству передавать присутствие Бога символически, без использования прямого антропоморфного образа, и как эти стратегии формируют визуальный язык христианской традиции.

В качестве визуальных источников для исследования рассматриваются манускрипты и монограммы, иконы, фрески, мозаики, созданные в период Средневековья.

Исследование построено вокруг анализа того, как в Средневековье художники отражали идею божественного через символы, композиции и визуальные намёки, не прибегая к прямому изображению антропоморфного Бога-Отца.

Структура работы подчинена анализу указанных групп примеров и включает рассмотрение историко-культурного контекста, типологию скрытых образов Бога, анализ визуальных источников, заключение.

Гипотеза исследования заключается в том, что средневековое искусство создало устойчивую систему визуальных стратегий, которая позволяла художникам передавать божественное присутствие без антропоморфного изображения Бога. Эта система опиралась на: богословские запреты и страх идолопоклонства; преобладание символического мышления; понимание Бога как света, а не фигуры; зависимость визуального языка от литургии и текстов.

Как изображают Бога, который не имеет облика?

В более поздней христианской традиции, особенно начиная с эпохи Возрождения, образ Бога-Отца постепенно приобретает устойчивую антропоморфную форму: Его изображают как старца с белой бородой, обладающего человеческими чертами, эмоциями и жестами. Эти визуальные решения стали настолько распространёнными, что нередко воспринимаются как самоочевидные. Однако подобная форма репрезентации божественного была результатом длительной художественной и богословской эволюции.

Николя Дипре. Сон Иакова. ок. 1500 г.

В раннехристианском и средневековом искусстве ситуация была принципиально иной. Представление о Боге как о невидимом и непостижимом сущем делало прямое изображение Его образа невозможным или даже недопустимым. Вследствие этого художники создавали сложные системы косвенных знаков, символов, метафорических объектов и визуальных аллюзий, которые позволяли говорить о присутствии Бога, не прибегая к буквальной фигуративности. Именно такие «аниконичные» способы репрезентации — свет, рука Бога, пустое пространство, луч, облако, знаки и предметы — формировали целый язык намёков и видимых следов невидимого. Исследование этих изображений позволяет понять не только эстетику эпохи, но и глубинные богословские представления, определявшие границы изображаемого.

Собор Воплощения, Нэшвилл / «Крещение Христа», Джотто ди Бондоне, 1305

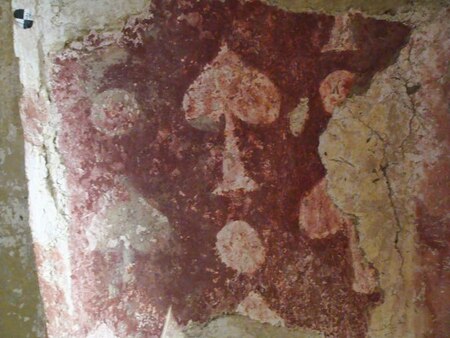

В период становления иконописного канона и его символов известно время иконоборчества — на протяжении более чем столетия действовал запрет на создание икон и их почитание. Позднее, на Седьмом Вселенском соборе, иконоборчество было осуждено и признано ересью, а в 754 году был окончательно закреплён догмат об иконопочитании. Именно в эпоху иконоборческих споров возникли новые символические формы, которые в метафорической, иносказательно-графической форме обозначали события Страстей Христовых. Образы, сформированные в иконоборческий период, отличаются лаконичностью и силуэтной выразительностью. Среди них: копьё, которым пронзили Христа, губка с уксусом, поднесённая Иисусу во время распятия, сердце Христово, крест Господень, символ распятия и другие. Достаточно часто на иконических изображениях можно встретить орудия страстей святых и мучеников (орудия пыток). Данные предметы выполняются в качестве антуража или фона. Так, например, орудия страстей святителя Климента Римского изображаются фоном — сзади святого, Великомученица Екатерина восседает рядом с колесом и другими атрибутами и т. д.

Фрагменты фресок VIII в.

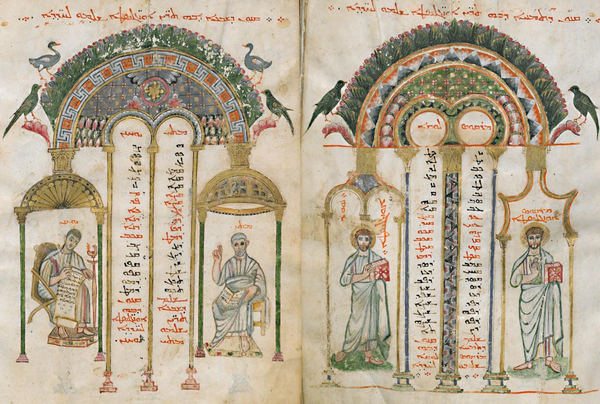

Евангелия Раббулы Библиотека Медичи Лауренциана, 586 г.

«the Book of Kells: the Chi Rho page», 800 н. э.

Счи-Ро — это монограмма Христа, написанная на греческом языке. Она состоит из двух первых букв — Счи или буквы «X» и Ро или буквы «P», которые пересекаются и объединяются, образуя центральный мотив страницы. «Счи-Ро» — символ, часто встречающийся в христианстве, его использование восходит к временам Римской империи. Монограмма «ΧΡ» функционирует как визуальный заместитель Христа; орнамент, театральная композиция и ангелы создают сакральное поле вокруг знака. В этой миниатюре нет полноценного изображения тела; вместо этого используется монограмма, превращающая буквы в визуальный образ Бога. Это чисто символическое присутствие.

Внимательно рассматривая монограмму, можно найти множество божественных символов, которые усиливают её значение: 1. Выдра, поедающая рыбу. Это изображение находится справа-внизу страницы. Рыба была одним из самых ранних христианских символов, часто используемых для обозначения Иисуса Христа. Считается, что выдра, поедающая рыбу, символизирует ритуал Евхаристии. 2. Две кошки, наблюдающие за мышами. Изображено в нижней части страницы чуть левее выдры. Мыши, по-видимому, едят хлеб для причастия, что намекает на недостойных, принимающих Евхаристию.

3. Ангелы. Три ангела расположены вдоль внешнего края буквы «P». Четвёртый ангел находится прямо над центральным наложением двух букв монограммы, восседая на узоре из четырёх круговых, закрученных узоров жёлтого, чёрного, фиолетового, красного и зелёного цветов. 4. Два мотылька или бабочки. Расположены под верхней левой частью буквы «X». Бабочки часто использовались как символ возрождения, а также рождения, смерти и воскресения Иисуса Христа.

5. Голова Христа, повёрнутая вбок и выглядывающая из центра спирального мотива, обведённого красным, примерно на двух третях высоты рисунка. Его идентифицируют по кудрявым рыжим волосам, что типично для изображений Христа местных мастеров.

Понимание того, что в средневековой культуре прямое изображение Бога было ограничено богословскими нормами, позволяет перейти к рассмотрению конкретных визуальных решений, которые заменяли антропоморфный образ символом. В этот период художники создают целый язык знаков, способных обозначать божественное присутствие косвенно — через свет, пространство, жест, сверкающий фон или отдельные предметы, насыщенные богословскими смыслами.

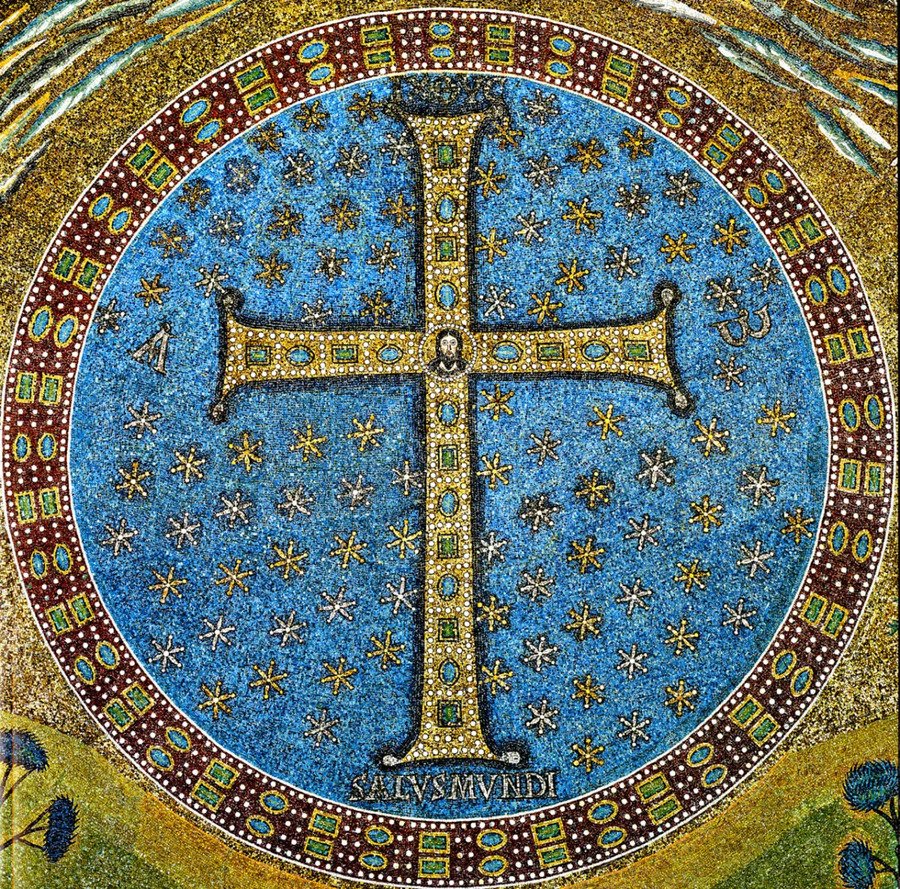

Одним из наиболее устойчивых и многозначных символов становится крест, помещённый в космическое пространство — на золотом фоне, среди звезд или внутри небесного свода. Подобные изображения не просто украшают интерьер храмов: они формируют визуальную систему, в которой божественное мыслится как вне-временное и вне-телесное начало, существующее до всякой видимости и превышающее человеческий образ.

Именно такой принцип воплощён в знаменитой мозаике в Мавзолее Галлы Плацидии в Равенне. Здесь звёздное небо, охватывающее свод, становится не пейзажем и не декоративным мотивом, а метафорическим пространством божественного присутствия, в центре которого сияет крест — знак Христа, но одновременно и знак непостижимой трансцендентности Бога. Эта мозаика — один из ключевых примеров того, как в раннехристианском и средневековом искусстве появлялся образ Бога без изображения Бога.

Мозаика купола Мавзолея Галлы Плацидии 425–450 г. н. э.

Пожалуй, наиболее впечатляющим является свод молельни, на котором изображена мозаика, изображающая ночное небо с более чем 800 звездами, расположенными концентрическими кругами вокруг золотого латинского креста. Этот мозаичный купол, уставленный золотыми звёздами на тёмно-синем фоне, создает ощущение «небесного пространства».

«Good Shepherd», мозаика, Мавзолей Галлы Плацидии, Равенна, Италия 430–450 г. н. э.

Одна из наиболее значимых мозаик мавзолея изображает Христа в образе Доброго Пастыря, пасущего свои стада. Хотя это изображение было распространённым в римский период, именно эта мозаика изображает Доброго Пастыря с золотым нимбом, в королевской пурпурной мантии поверх золотой туники и держащим императорский посох, соединённый с христианским крестом. Хотя фигура Пастыря (Христос) — это антропоморфный образ, его окружение и визуальные акценты делают акцент не просто на человеке, а на космическом и мистическом: нимб, пурпурная мантия, золотые детали — всё это показывает власть и божественность. Через него присутствие Бога воспринимается как духовное, не просто земное.

Мозаика, Базилика Сан Апполинаре-ин-Классе, Равенна, Италия. около 549 н. э.

В куполе апсиды — большой круг («синий диск») с драгоценным крестом, усеян звёздами, и в центре креста — медальон с миниатюрным Христом. Звёздное поле и крест создают «космическое», небесное пространство — символическое, а не антропоморфное присутствие Бога. Кроме того, сверху изображена рука Бога («Manus Dei»), спускающаяся из облаков — символ действия Бога без показа его полного образа. Также по бокам — буквы «Α» (альфа) и «Ω» (омега), что символизирует начало и конец, божественность вне времени.

Рука Творца

«Рука Бога», мозаика, купол баптистерия Белфастского собора (собора Святой Анны)

Среди наиболее характерных и устойчивых способов аниконичной репрезентации Бога в раннехристианском и средневековом искусстве особое место занимает образ «Руки Творца» — Manus Dei (лат.). Эта форма представления божественного возникает как визуальный компромисс между запретом на изображение Бога-Отца и необходимостью показать Его активное участие в земных событиях. Manus Dei никогда не изображает человеческую фигуру полностью; напротив, её сила как символа заключается именно в фрагментарности. От божественного тела изображается только кисть или часть предплечья, выходящая из небесного облака, сияния или медальона. Таким образом, художник подчёркивает: Бог присутствует, действует, благословляет — но Он остаётся невидимым, недоступным для прямого изображения.

Фреска из Сан-Климент-де-Тауль, Каталония, Испания.

Жертвоприношение Исаака, Акдамар, 10 век; Вознесение Христа, около 400 г., слоновая кость; Жертвоприношение Исаака, 1361

Моисей получает Скрижали, ок. 840 г. / Моисей и горящий куст, панно из крыла синагоги в Дура-Европосе, ок III век н. э. / Карл Великий в окружении двух пап коронуется, рукопись около 870 г.

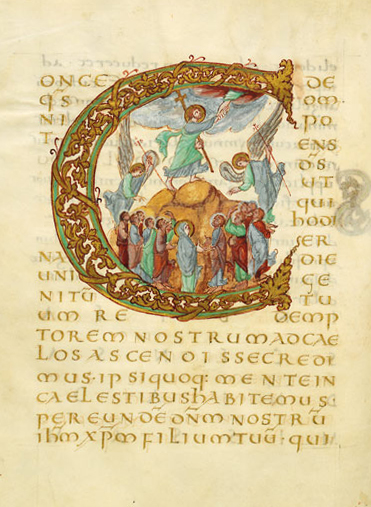

«Drogo Sacramentary» 850 г. / Вознесение «Drogo Sacramentary», ок. 850 г.

Появление руки вместо тела отражает, что Его воля проявляется в мире через действие.

Художники раннего христианства и Средневековья решали задачу буквально: божественная рука протягивает венец мученику, благословляет пророка, указывает на избранника, подтверждает священное событие. Manus Dei не представляет Бога как личность в человеческом облике — она репрезентирует Его способность воздействовать, принимать решение, совершать акт творения.

Одетая рука, сжимающая венок, Сан-Клементе, Рим, 1140–1143 гг / Мейстер вон Дафни, 1100 г.

Цикл «Иезекиль в Долине сухих костей» в синагоге Дура-Европос / Древнейшая византийская икона Марии, около 600 г., монастырь Святой Екатерины.

Спаситель со святыми Павлом, Цецилией, Пасхалием I, Петром, Валерианом и Агатой, 820 г. / мозаика апсиды церкви Сан-Теодоро-аль-Палатино в Риме, VI век

Символический мотив «Руки Творца» встречается в разных визуальных контекстах:

Благословение — рука, поднятая в жесте санкционирования или утверждения священного события. Выбор и призвание — Бог указывает на пророка или апостола (например, при призвании Моисея или Давида). Дарование закона — рука, протягивающая свиток или таблицы. Коронация мучеников — вручение венца как знака небесной награды. Творение мира — рука, излучающая энергию или указывающая на начало космоса.

В каждом случае рука выполняет роль знака воли, а не изображения сущности.

Золото как визуальная репрезентация божественного присутствия.

Золото занимает уникальное положение — золотой фон или золотые акценты становятся самостоятельным богословским высказыванием, особым способом обозначить присутствие Бога, не прибегая к изображению Его антропоморфного облика.

Ковчег Завета, мозаика, ораторий Теодульфа Орлеанского в Жерминьи-де-Пре, Франция, IX век

На теологическом уровне золото связано со светом. Но это не свет физический — это «нетварный свет», богословское понятие, особенно значимое для византийской традиции и восточного христианства. Нетварный свет — это проявление Божества, которое нельзя увидеть глазами, но можно воспринять духовно. Золото, будучи материалом, который светится сам, а не отражает свет реалистично, лучше всего выражает эту идею. Оно будто не зависит от внешних источников освещения, создавая ощущение внутреннего сияния.

византийские мозаики из капеллы Святого Зенона в базилике Санта-Прасседе, Рим

Золотой фон не создает иллюзию глубины или реального пространства. Он уничтожает перспективу и заменяет видимый мир нематериальной плоскостью. Материал золота обладает и практической значимостью: оно не ржавеет, не теряет блеска со временем, практически не поддается разрушению. Таким образом, золото воспринималось как материал, наиболее близкий к идее нетленности. Золотой фон или золотые детали — нимб, орнамент, детали одежды — становятся знаками прикосновения небесного к земному миру. Визуально это создаёт эффект, что фигуры словно «погружены» в божественную реальность или освещены ею изнутри.

Присутствие через отсутствие.

Ещё одним ключевым визуальным мотивом, заменяющим прямое изображение Бога-Отца в средневековой традиции, становится пустой трон (hetoimasia, «приготовленный престол»). Этот знак, широко распространённый в византийском и раннехристианском искусстве, функционирует как форма божественного присутствия.

«Hetoimasia», Равенна, Эмилия-Романья, Италия

Традиция hetoimasia основана на эсхатологических текстах, прежде всего на словах Христа о «престоле славы», на котором Он сядет судить мир (Мф. 25:31). Однако в раннехристианской и византийской иконографии трон часто представлен без фигуры, что подчёркивает невозможность видимого воплощения Отца, указание на Его власть и ожидание грядущего пришествия и суда. Пустой трон почти никогда не изображается сам по себе — он включает набор устойчивых элементов, которые вместе создают сложный богословский символ: евангелие или закрытая книга — знак Божественного Слова; крест — указание на жертву Христа; голубь или сфера (иногда — мировой крест) — символ мира; золотой фон — пространство божественного света.

Мандорла.

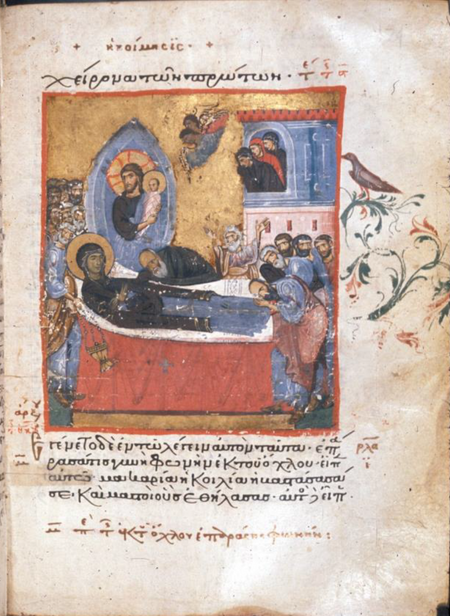

Успение Пресвятой Богородицы, настенная живопись, ок. 1190 г., Церковь Святого Георгия, Курбиново, Республика Северная Македония. (Фото предоставлено Православным Свято-Тихоновским гум университетом)

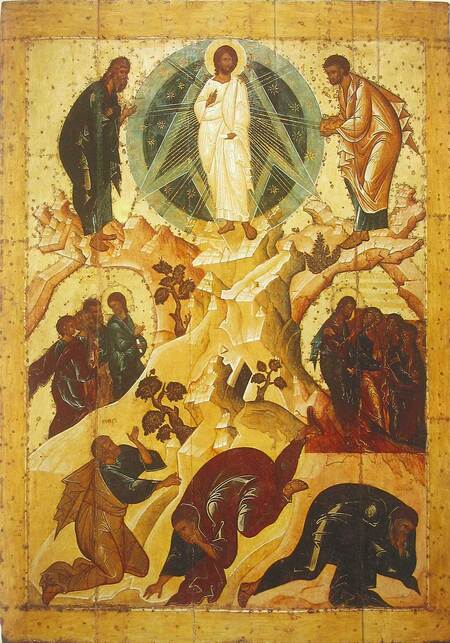

«Помимо нимбов и золотых фонов встречаются иконы, где изображаются „отверстые небеса“ в виде „мандорлы“ (мандорла — свечение вокруг Христа в форме креста или круга или миндального ореха), или полукруга или четверти круга в углу иконы, данная форма окаймлена сиянием, облаками или сонмом ангелов. В отверстых небесах изображаются благословляющий Христос и Богородица на темном фоне — символ видимого фаворского света. Открытое небо указывает на открытый мир горний, что является чудом и особым откровением (это неестественная ситуация для жизненного пространства), поэтому отверстые небеса, с художественной точки зрения, смотрятся эклектично и в высшей степени символично. Зритель понимает, что отверстые небеса — символ особого благоволения свыше или прямое общение изображенного персонажа с горним миром.» (цитата)

(Карий Камей (Святой Совер в церкви Хора), фреска: Усыпение (Смерть Марии), Стамбул, Турция

«Успение Пресвятой Богородицы», настенная роспись, 1514 год, церковь Архангела Михаила, Галата, Кипр. (Фото: Анхель Йорданов)

«Успение Пресвятой Богородицы», фрески

Икона Преображения Господня (Спасо-Преображенский монастырь, Ярославль) / «Преображение Господне», храмовая икона из Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, 1403 г

Хотя мандорла нередко используется вокруг фигуры Христа или Богоматери, её значение выходит далеко за пределы простого декоративного элемента: она представляет собой границу между земным и божественным измерением, своеобразный визуальный «контейнер» трансцендентности. В отсутствие фигуры она работает подобно пустому трону: обозначает божественное присутствие через пространство, а не через тело. Именно благодаря мандорле появляется возможность изображать божественную реальность как качественно отличное пространство, в котором тело может находиться или из которого оно может исходить.

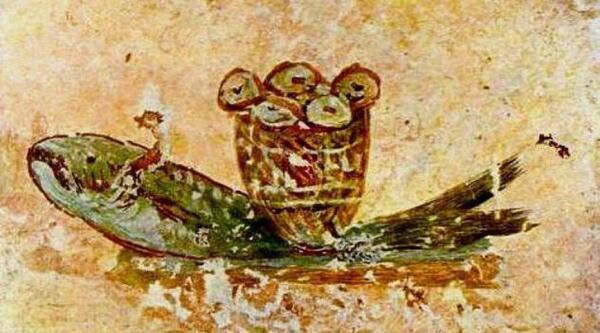

Агнец.

Святой Витале — Agnus Dei, Сан-Витале, Равенна, 521-547 гг

Устойчивый и многозначный символ божественного присутствия в христианском искусстве является Агнец — образ жертвенного ягнёнка, представляющий Христа и одновременно воплощающий ряд ключевых богословских идей. Наиболее часто Агнец помещается в центре композиции, на небесном фоне, в круге или мандорле, среди двенадцати овец, на холме под крестом. И снова божественная сущность проявляется не через фигуру человека, а через символ, объединяющий жертву и искупление.

Бамбергский Апокалипсис, манускрипт, XI век / Crux gemmata, Сакраментарий Геласия, VII век

Заключение

Проблема репрезентации Бога в искусстве Средневековья демонстрирует сложный и многослойный процесс поиска визуального языка, способного выразить присутствие божественного, не нарушая догм и религиозных ограничений. В отличие от поздней христианской традиции, где образ Бога-Отца и Христа постепенно приобретает антропоморфные черты, средневековая культура акцентирует внимание на символе, знаке и метафорической форме, избегая прямого изображения.

Рассмотренные в исследовании формы символической репрезентации — крест под звёздным небом, Рука Творца, золотой цвет, пустой трон, мандорла и Агнец — представляют собой различные стратегии решения одной и той же задачи: как показать присутствие Бога, не пытаясь «описать» его внешность.

Таким образом, символические репрезентации Бога в средневековом искусстве можно рассматривать как целостную систему, основанную на сочетании духовного опыта и визуальной условности. Это система, которая позволяла выражать сакральное, оставаясь в рамках теологической традиции, и одновременно стала основой для дальнейшего развития христианской иконографии.

«Символ, посредством которого происходит боговоплощение, указывает зрителю и направляет его по единственному „надчувственному“ духовному пути, приводя его к Богосозерцанию. Очевидно, что Богосозерцание в мире дольнем — высший результат земного духовно-нравственного бытия человека. Символ лишь указывает на эту возможность.»

Vanderbilt Divinity Library. Mosaic of the Cross in the Starry Sky (Galla Placidia Mausoleum). — URL: https://diglib.library.vanderbilt.edu/act-imagelink.pl?RC=31930&utm_source (дата обращения: 17.11.2025).

Rabbula Gospels // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbula_Gospels (дата обращения: 17.11.2025).

Religions (MDPI). Article 14(4). — URL: https://www.mdpi.com/2077-1444/14/4/473 (дата обращения: 17.11.2025).

Transfiguration of Jesus in Christian Art // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Transfiguration_of_Jesus_in_Christian_art (дата обращения: 17.11.2025).

Vanderbilt Divinity Library. Image Database. — URL: https://diglib.library.vanderbilt.edu/act-imagelink.pl (дата обращения: 17.11.2025).

Oratoire de Germigny-des-Prés et sa mosaïque carolingienne // Tourisme Loiret. — URL: https://www.tourismeloiret.com/en/discover/12-must-sees-made-loiret/loratoire-de-germigny-des-pres-et-sa-mosaique-carolingienne (дата обращения: 17.11.2025).

Relief with Antiochus I of Commagene and Mithras // ResearchGate. — URL: https://www.researchgate.net/figure/Antiochus-I-of-Commagene-and-Mithras-Relief-Seleucid-Period-from-Nimrud-Dagh-Asia_fig1_341940215 (дата обращения: 17.11.2025).

Hand of God (Art) // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hand_of_God_%28art%29 (дата обращения: 17.11.2025).

Religions (MDPI). Article 14(6). — URL: https://www.mdpi.com/2077-1444/14/6/743 (дата обращения: 17.11.2025).

Голубь, Агнец, хлеб и другие символы в иконописи // Mospaturk.ru. — URL: https://mospaturk.ru/magazine/golub-agnecz-hleb-i-drugie-simvoly-v-ikonopisi/ (дата обращения: 17.11.2025).

Институт православных исследований. Новость // Высшая школа экономики (HSE). — URL: https://iocs.hse.ru/news/979366222.html (дата обращения: 17.11.2025).

Bridgeman Images. Crux Gemmata Mosaic, Sant’Apollinare in Classe. — URL: https://www.bridgemanimages.com/de/noartistknown/mosaic-of-the-apse-showing-the-crux-gemmata-of-the-basilica-of-sant-apollinare-in-classe-near/photograph/asset/5935517?offline=1 (дата обращения: 17.11.2025).

The Metropolitan Museum of Art. Coptic Textile with Cross. — URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/477507 (дата обращения: 17.11.2025).

Baptism of Christ — Arian Baptistery // Christian Iconography. — URL: https://www.christianiconography.info/Edited%20in%202013/Italy/baptismJesusArianBaptistery.html (дата обращения: 17.11.2025).

Book of Kells, Chi-Rho Page (Folio 34r) // Wikimedia Commons. — URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABook_of_Kells_ChiRho_Folio_34R.png (дата обращения: 17.11.2025).