Репрезентация божественного в искусстве от античности до ренессанса

Содержание

1. Концепция 2. Античность: идеализированная форма и человеческое тело как образ божественного 3. Средневековье: символический язык и дистанция между материальным и духовным 4. Ренессанс: синтез телесности, гармонии и духовного содержания 5. Заключение

Концепция

Проблема репрезентации божественного в искусстве занимает особое место в истории европейской визуальной культуры, поскольку затрагивает фундаментальное противоречие между материальной природой художественного изображения и нематериальной сущностью сакрального.

От античности до ренессанса художественные представления о божественном проходили через глубокие трансформации, отражая изменения в философии, религии, понимании человеческого тела и роли искусства.

Принцип отбора визуального материала основан на стремлении представить наиболее характерные и показательные примеры того, как разные эпохи трактовали образ божественного. В исследование включены произведения, которые наглядно демонстрируют специфические художественные приёмы репрезентации сакрального: от идеализированной античной пластики до гармоничного синтеза телесного и духовного в искусстве Ренессанса.

Структура исследования построена хронологически и включает три основных раздела. Первая часть посвящена античности и её пониманию божественного через гармонию человеческого тела. Вторая часть рассматривает средневековье, когда внимание сосредоточено на символическом и условном изображении сакрального. Третья часть посвящена Ренессансу, где художественная мысль стремится объединить античный пластический идеал с христианским представлением о духовной сущности. Такой подход позволяет проследить общую логику развития образа.

В текстовую основу исследования вошли авторитетные источники, отражающие разные стороны темы. Гомбрих описывает ключевые этапы развития европейского искусства, Виппер детально анализирует античную идеализацию тела, тома «Всеобщей истории искусств» дают богатый материал о средневековых фресках и миниатюрах, а Кларк рассматривает телесность как важный культурный феномен. Это сочетание позволяет раскрыть тему всесторонне и последовательно.

Исследование исходит из нескольких ключевых вопросов: — каким образом художественная форма способна выражать нематериальную сущность божественного; — почему разные эпохи выбирают различные стратегии репрезентации сакрального; — как отношение к человеческому телу влияет на способы изображения богов; — чем различается визуальный язык античности, средневековья и Ренессанса;

Гипотеза исследования заключается в том, что

Трансформация репрезентации божественного определяется прежде всего изменением культурного отношения к телесности.

В античности тело являлось естественным носителем божественной гармонии; в средневековье оно стало символически преодолеваемым; в ренессансе обрело новое значение как соединение духовного и материального.

Следовательно, эволюция сакрального образа отражает не столько техническое развитие искусства, сколько изменение антропологических и духовных представлений.

Античность: идеализированная форма и человеческое тело как образ божественного

Античная визуальная культура формировалась в условиях, когда божественное и человеческое не противопоставлялись друг другу. В представлениях эпохи божественный мир подчиняется тем же законам, что и мир человеческий, но проявляет их в более совершенной форме. Поэтому именно тело становится главным средством выражения божественного: гармоничное, уравновешенное, идеализированное. Такой подход делает телесность ключевым элементом репрезентации, а не препятствием для неё.

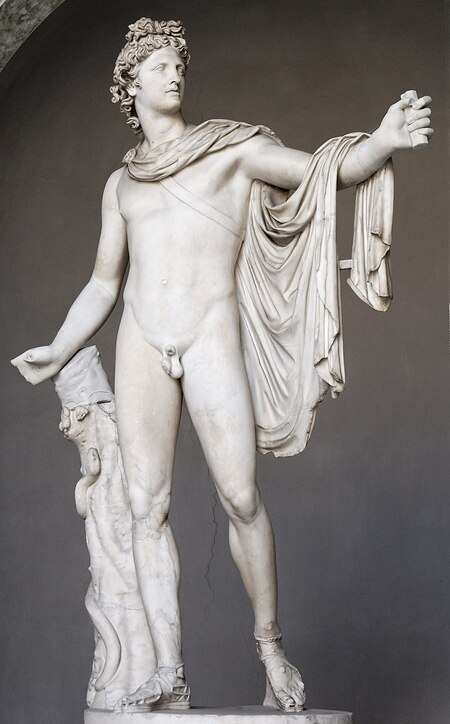

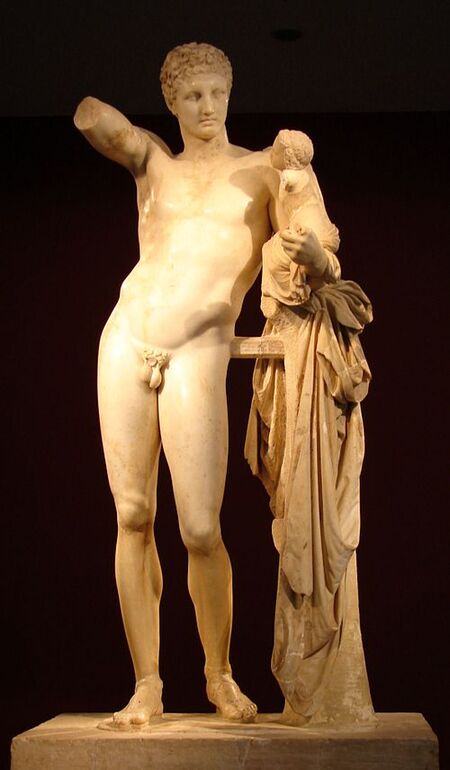

«Аполлон Бельведерский» // Леохар // ок. 325 г. до н. э. и «Гермес с младенцем Дионисом» // Пракситель / около 330 — 350 г. до н. э.

Античная пластика стремилась не к изображению конкретного человека, а к созданию идеальной модели. Виппер подчёркивает, что античное искусство ищет не индивидуальность, а совершенную форму, в которой выражается сущность. Боги изображаются как люди, но без случайных и временных черт. Поэтому образы обладают правильными пропорциями, ясными контурами и спокойной выразительностью.

«Дионис в окружении сатиров» // Изображение на краснофигурной амфоре // Аттика. Ок. 480 до н. э. и «Тесей убивает Минотавра» // Изображение на чернофигурной амфоре // 550–540 до н. э.

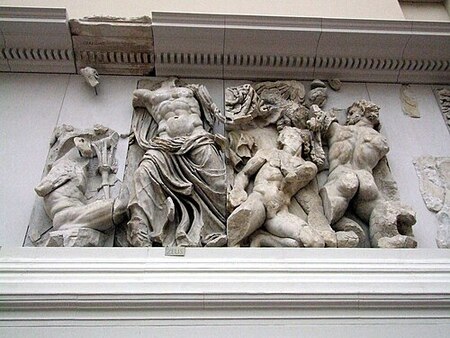

Сцены гигантомахии на фризе Пергамского алтаря // Группа скульпторов разных школ // II в. до н. э.

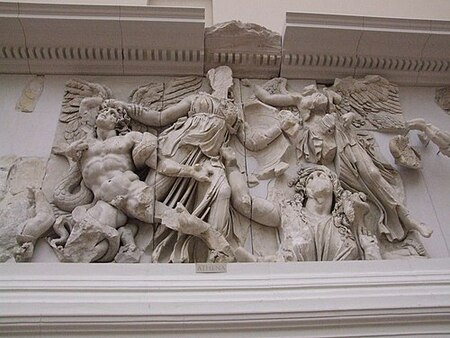

«Битва Зевса с Порфирионом» и «Битва Афины с Алкионеем» из сцен гигантомахии на фризе Пергамского алтаря // Группа скульпторов разных школ // II в. до н. э.

Античное искусство вырабатывает стабильный набор визуальных средств, позволяющих воплощать идею божественного:

— пропорциональность, выражающая внутренний порядок — ясность формы, обеспечивающая читаемость образа — обобщённость, освобождающая фигуру от случайных особенностей — спокойная динамика, подчеркивающая достоинство и устойчивость — натуроподобие, доведённое до идеала

Эти приёмы формируют единый художественный язык, в котором материальная форма становится носителем высшего смысла.

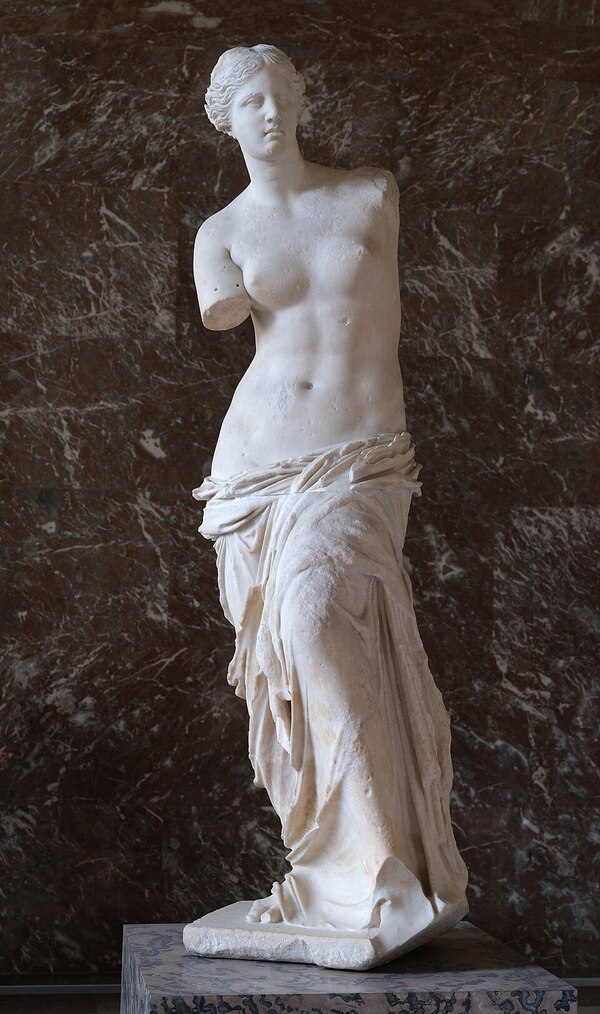

«Афродита Книдская» // Пракситель // ок. 340 г. до н. э. и «Венера Милосская» // Агександр из Антиохии // ок. 125 г. до н. э.

Мифология задаёт сюжеты и типы поведения богов, но не требует отказа от телесности. В античном искусстве божественное действует в пределах узнаваемого мира, что позволяет художнику опираться на реальные пластические решения. Миф выступает не как символическая схема, а как пространство, где идеальная форма может проявиться в действии.

«Тесей сражается с амазонками» // Изображение на краснофигурном диносе // 440–430 до н. э.

Античная репрезентация божественного основана на убеждении, что тело способно выражать высший порядок. Божественное изображается не через символизацию, а через совершенство формы, где гармония и пластическая ясность являются основными художественными средствами.

Эта традиция станет точкой отсчёта для последующих эпох, которые будут либо продолжать её, либо радикально пересматривать.

Средневековье: символический язык и дистанция между материальным и духовным

Переход от античности к средневековью сопровождается глубоким изменением отношения к телесности, пространству и художественной форме.

В христианской культуре божественное мыслится как принципиально иное по отношению к миру чувств, поэтому визуальное искусство постепенно отказывается от античной ясности и цельности формы. Основная задача изображения — не передать внешний вид, а выразить духовный смысл.

Это приводит к появлению нового художественного языка, в котором доминируют символ, условность и иерархия.

«Богоматерь Оранта» // Мозаика в апсиде. Собор святой Софии в Киеве // XI в. и «Богоматерь с Младенцем» // Мозаика в апсиде собора Святой Софии в Константинополе // 867 г.

Средневековое искусство не стремится к анатомической точности. Тело перестаёт быть носителем божественного, и его изображение подчиняется духовному содержанию. Фигуры становятся вытянутыми, лишёнными веса и объёма. Индивидуальные черты исчезают — вместо них появляется тип, связанный с конкретной иконографической ролью.

«Христос Пантократор из Синайского монастыря» // Доска, восковые краски // сер. VI в.

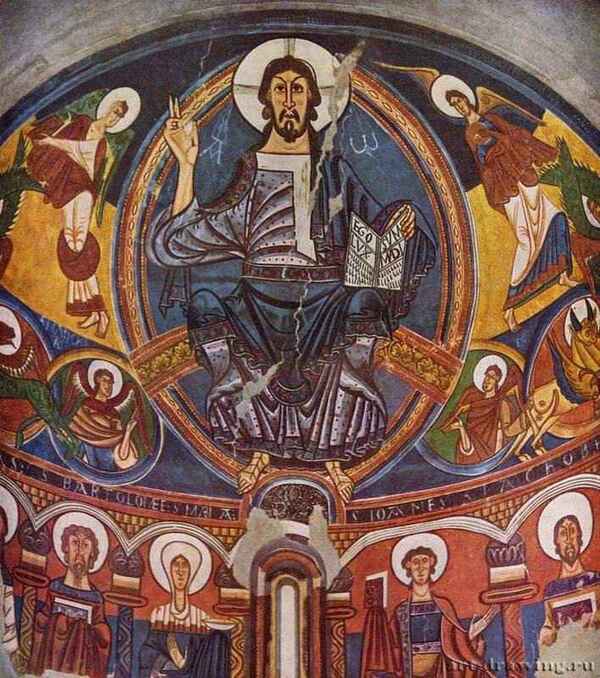

Живопись отказывается от глубины, перспективы и реалистичного света. Плоскость становится принципом: именно она позволяет показать мир, не подчинённый земным законам. В романских фресках, описанных во «Всеобщей истории искусств», изображение подчиняется строгому ритму, а пространство трактуется схематично. Это делает сцену не частью реального мира, а знаком сверхъестественного. Эти фрески трактуют божественное не как тело, а как видение: движения фигур условны, события разворачиваются вне времени, а выражение передаётся через ритм линий и яркую контурность.

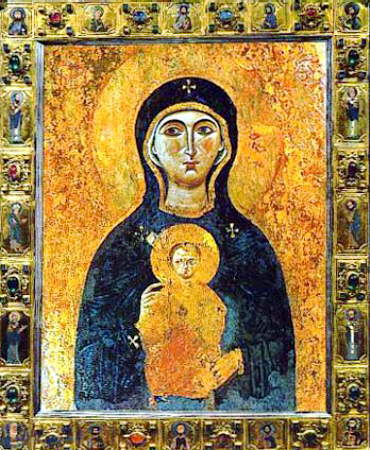

Икона Божией Матери «Никопея» // Собор Святого Марка, Венеция // XII век и Крест // Джотто // Церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция // 1290–1300 гг.

Миниатюры — один из наиболее разработанных жанров средневекового искусства. Английские рукописи раскрывают стремление объединить повествовательность с символической насыщенностью. В них выражено одновременно и отклонение от античной пластики, и поиск выразительности.

«Христос во славе» // фреска апсиды в церкви Сан Клементе. Фрагмент. // 1220 г. и «Maestà» (Санта-Тринита), Уффици // Чимабуэ // ок. 1290–1300 гг.

Готическое искусство делает шаг к большей психологичности. Жесты становятся более плавными, лица — выразительными, драпировки — сложнее. Но даже при усилении эмоциональности божественное остаётся отделённым от материального мира. Телесность смягчена, фигуры вытянуты, а композиции всё ещё строятся по символическим правилам.

«Благовещение» // Симоне Мартини и Липпо Мемми // Дерево, темпера, золото // 1333 и «Полиптих Барончелли», фрагмент — «Коронование Девы Марии» // Джотто // Церковь Санта Кроче, Флоренция // 1334 г.

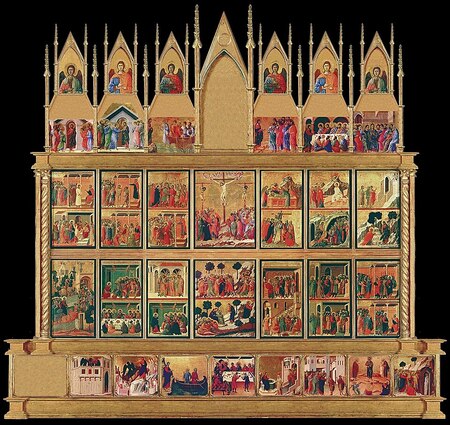

Средневековая репрезентация божественного основывается на убеждении, что божественное принципиально превосходит материальный мир. Изображение не стремится воспроизвести форму тела или пространство — напротив, оно подчёркивает дистанцию между видимым и невидимым. Символ, орнамент, мандорла, плоскость и типизированная фигура становятся главными средствами художественного языка. В отличие от античности, здесь божественное не воплощается, а обозначается.

«Маэста» (Лицевая и оборотная стороны. Реконструкция) // Дуччо ди Буонинсенья // 1308–1311 гг.

Ренессанс: синтез телесности, гармонии и духовного содержания

Ренессанс становится эпохой, в которой отношение к божественному радикально меняется по сравнению со Средневековьем.

Если предыдущая эпоха подчёркивала дистанцию между духовным и материальным, то Ренессанс стремится их сблизить. Художественная культура возвращается к античному пониманию гармонии и телесной формы, но переосмысляет его в контексте христианского мировоззрения.

В результате формируется новый способ репрезентации божественного, который сочетает чувственную убедительность и идеализированную духовность.

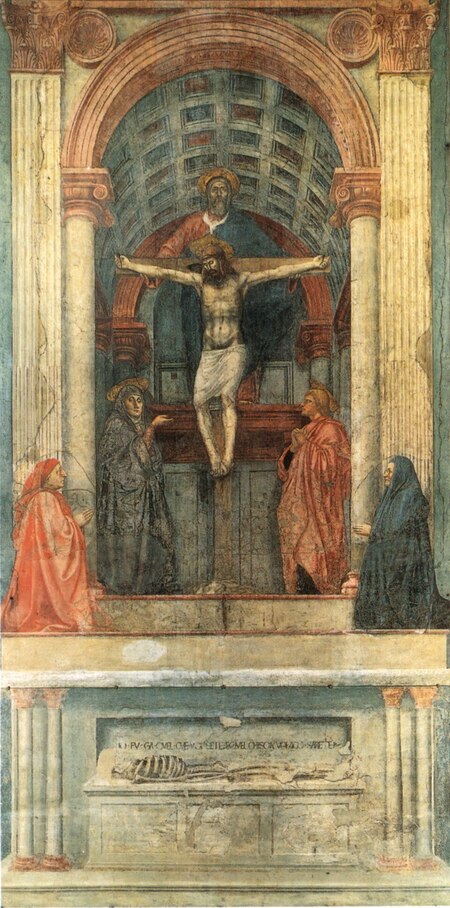

«Преображение» // Рафаэль // 1516–1520 гг. и «Троица» // Мазаччо // 1425–1426 гг.

В работах Гомбриха прослеживается мысль о том, что художники Ренессанса не просто копировали античность, но стремились к более глубокому изучению природы. Возвращение объёма, анатомии и света означает восстановление доверия к материальному миру. Однако тело теперь понимается не только как физическая форма, но и как носитель духовного смысла. В этом — принципиальное отличие от античности, где идеализация была прежде всего эстетической, а не духовной.

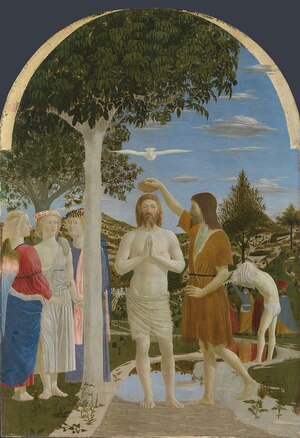

«Благовещение» // Фра Беато Анджелико // фреска с применением лессировок // 1450 г. и «Крещение Христа» // Пьеро делла Франческа // Дерево, темпера // ок. 1448–1450 гг.

В отличие от средневековой плоскостности, ренессансная перспектива создаёт единое пространство, в которое включены все фигуры. Это увеличивает ощущение реальности происходящего и делает сакральные сюжеты частью узнаваемого мира. При этом пространство не «приближает» божественное к зрителю буквально; наоборот, оно подчеркивает порядок мироздания, в котором божественное занимает центральное место.

«Сотворение Адама» // Микеланджело Буонарроти // ок. 1511 г.

Художники Ренессанса стремятся объединить античный культ меры с христианской идеей внутренней духовности. В текстах Кларка подчёркивается, что новое понимание наготы было связано не с эстетизацией тела, а с поиском универсального образа человека. Поэтому божественные фигуры в искусстве эпохи получают ясный объём, точные пропорции и благородную телесность, которая воспринимается как знак высшего порядка.

«Преображение Христа» // Тициан // ок. 1560 г. и «Диспута» // Рафаэль Санти // 1509–1510 гг.

Если готика усиливала выражение чувств, не возвращая телесности, то Ренессанс создаёт эмоциональность «изнутри» формы. Жесты и мимика становятся естественными, а не символическими; лица отражают индивидуальные состояния, но сохраняют идеализацию. Таким образом, божественное приобретает человеческую выраженность, что позволяет зрителю воспринимать сакральный образ как часть собственной реальности.

«Вручение ключей апостолу Петру» // Пьетро Перуджино // ок. 1482 г.

Ренессанс создаёт новый тип репрезентации божественного, в котором телесность становится не проблемой, а основой художественной выразительности. Возвращается объём, анатомическая точность, реалистическое пространство, но они подчинены идее идеальной гармонии. Божественное становится видимым через человеческую форму и природные закономерности, что отличает ренессансный художественный язык как от символической условности средневековья, так и от чистой эстетической идеализации античности.

«Благовещение» // Леонардо да Винчи // Дерево, масло // 1472–1475 гг. и «Мадонна Маньификат» // Сандро Боттичелли // Дерево, Темпера // 1483 г.

«Тайная вечеря» // Леонардо да Винчи // 1495–1498 гг.

Заключение

Прослеживая способы репрезентации божественного в искусстве от античности до ренессанса, можно увидеть, что изменения формы всегда связаны с изменением культурного восприятия сакрального.

В античном искусстве божественное выражается через идеальную телесность, поскольку человеческое тело воспринимается как высшая форма гармонии. Это делает изображение бога естественным продолжением человеческого образа: материальная форма не противоречит духовной сущности, а служит её выражением.

Средневековая культура радикально переосмысливает этот подход. Божественное мыслится как полностью превосходящее чувственный мир, поэтому художественный язык становится символическим. Фигуры теряют объём, пространство становится плоскостным, а изображение ориентируется не на видимый мир, а на духовное содержание. Такая репрезентация подчеркивает дистанцию между земным и небесным: художнику важно не воплотить божественное в форме, а обозначить его через условные элементы — типизированную фигуру, ритмическую композицию.

Ренессанс, обращаясь к античному наследию, восстанавливает доверие к телесности и материальной природе. Однако это не простое возвращение к античным образцам. Художники стремятся объединить гармонию формы с христианским представлением о внутренней духовной полноте. Божественное изображается в натурной человеческой форме, но эта форма остаётся идеализированной и уравновешенной. Художественная репрезентация строится на сочетании реалистического пространства, убедительной анатомии и обобщённых черт, что позволяет объединить земное и духовное в едином визуальном образе.

Таким образом, развитие репрезентации божественного можно рассматривать как движение от телесной ясности к символической условности и далее — к гармонической интеграции двух принципов.

Античность выражает божественное через совершенство формы, средневековье — через его трансцендентность, а ренессанс — через их сочетание. Эти различия показывают, что репрезентация божественного зависит не только от художественных задач, но и от культурных представлений о природе человека и реальности.

Именно поэтому изображение божественного становится одной из наиболее значимых точек, в которых отражается историческая эволюция искусства.

Э. Г. Гомбрих История искусства. — 16 изд. — М.: Издательство ACT, 1998. — 683 с.

Б. Р. Виппер Искусство Древней Греции. — 1 изд. — М.: Наука, 1970. — 417 с.

В. П. Шестаков История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Том 1. . — 1 изд. — М.: Издательство академии художеств СССР, 1962. — 684 с.

Б. В. Веймарн, Б. Р. Виппер Всеобщая история искусств. Том 2, книга первая. — 1 изд. — М.: Искусство, 1960. — 1222 с.

К. Кларк Нагота в искусстве. — 1 изд. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 481 с.