Репетативность в современной анимации

Нежный свист, птица и камень, Ацуси Вада, 2005

Рубрикатор

1. Концепция 2. Визуальные паттерны 3. Повтор как нарративный прием 4. Репетативность звука 5. Заключение 6. Список источников

Концепция

Анимация обладает способностью передавать сложные психологические переживания с помощью визуальных средств. Часто эти средства существуют в рамках сложившейся художественной традиции или обусловлены возможностями/ограничениями выбранного режиссером медиума. Устоявшиеся в творческом поле методы изображения начинают ассоциироваться у зрителя с определенной нарративной тематикой (можно сказать, что увиденный в трейлере фильма прием предвосхищает его содержание), то есть автор далеко не всегда создает свой относительно уникальный набор решений для работы, а скорее прибегает к уже существующему, как бы шаблонному инструментарию. В каком-то смысле такой подход можно сравнить с рекламной визуальной риторикой, которая используется для убеждения и передачи необходимых смыслов в массмедиа.

В фокусе моего исследования — способы использования репетативности как одного из основых художественных приемов для придания характера авторскому анимационному произведению. Гипотеза исследования заключается в том, что повторы на визуальном, нарративном и звуковом уровнях (одном из них) чаще всего «подтягивают» за собой определенную тематику или еще один похожий прием.

Повторение — самый простой и, возможно, самый эффективный способ развить идею или тему. Практически в любом виде искусства повторение может служить разным целям: подчеркнуть конкретную мысль, создать ритм или передать ощущение навязчивости или монотонности.

Большинство выбранных мной для анализа авторов работают в схожих стилистиках и со схожей проблематикой. Так, например, во многих фильмах прослеживаются использование приглушенных цветов (немного напоминающих пленочную фотографию Тарковского), минималистичность рисунка, геометричность линий, коллажирование с помощью предметов или текстур, высокий контраст между сценами по уровню детализации, примерно одинаковые шумовые или музыкальные приемы.

Sunny Days, Томас Ренольднер, 2012

В первой части исследования мы рассмотрим, как авторы работают с репетативностью на визуальном уровне: это использование сетки, орнамента или иллюстрации со множеством мелких вкраплений из пятен, рукотворных шероховатостей или с компьютерно-сгенерированной фактурой.

Во второй попытаемся определить, как повторения проявляются в движении. Если мы говорим о монотонном, многократном действии, то обычно это один из стандартных приемов для работы с темами одиночества, пресыщения обыденностью, насилия, ментальных расстройств, хотя иногда такой ход служит основой для более нейтрального авангардного эксперимента.

Последняя часть посвящена саунд-дизайну: звук в анимационной работе, как правило, относительно самостоятелен (стремится отделиться от визуального ряда, чтобы избежать очевидности и скуки, возникающей при синхронизации), но в случае с репетативностью изображения он вынужден в большей степени подчиняться основному анимационному движению.

Визуальные паттерны

Iizuna Fair, Сумито Сакакибара, 2021

Iizuna Fair

«Iizuna Fair» — фильм режиссера Сумито Сакакибары, выпущенный в 2021 году. Фильм представляет собой видеоинсталляцию на 360°, созданную по заказу Nagano Art Museum. Работа стремиться стереть границы между живописью и кино (и сделать иллюстративное изображение более привычным в выставочном пространстве). По сюжету картины, неизвестный герой теряется в «трещине времени» посреди безумной ночи. Пробираясь сквозь давно забытые воспоминания и невыполненные обещания, он превращается в призрак, преследуемый отголосками прошлого.

Фильм отличается сказочным и пронзительным визуальным стилем, трогательностью, сложными и детализированными образами. Повторы служат способом «слить» элементы пространства воедино, превратив их в красивую, но громоздкую стену, которая, подобно иллюзиям или головоломкам из детских книжек, запутывает зрителя.

Sunny Days, Томас Ренольднер, 2012

Sunny Days

«Sunny Days», фильм, созданный Томасом Ренольднером в 2012 году, представляет собой экспериментальную короткометражную работу, стирающую границы между авангардным кино и музыкальным видео. В вступлении использованы 16 фотографий в стилистике «found footage».

Фильм насыщен намеренно гиперактивными вспышками света, кадры склеены резко и «эпилептично». Автор смело работает со смешением техник — покадровой анимацией, наложенной на фотографию, минималистичным ротоскопированием.

В одной из сцен зритель видит город через стекло или нарисованную сетку. На мой взгляд, здесь она не только работает как чисто композиционная и необходимая часть фильма, но и уводит работу в сторону более абстрактного графического искусства, делает ее менее предметной.

Графические работы текстильного дизайнера Анни Альберс

Ugly

Фильм «Ugly» Никиты Дякура исследует несовершенство компьютерных генераций и делает видимой «оборотную сторону» 3д-графики. Дякур создал работу в программе Cinema 4D, активно используя возможности физической симуляции. В результате получилась анимация, где не только искаженные текстуры превращаются в полотно, похожее на типичный квартирный ковер, но и сами предметы в переменчивой гравитации образуют сложные композиции.

По использованию технологий фильм очень экспериментален и междисциплинарен, но на уровне визуальных концепций выглядит довольно традиционным: приведенное выше сравнение про ковер оказывается уместно, если сопоставить работу Дякура с классическими коллажами Сергея Параджанова и его манерой соединять разные по рисунку, цвету и фактуре предметы в одном кадре, оставляя общим только колорит (и Дякур делает примерно то же самое, чтобы не разобщать изображение до конца).

Ugly, Никита Дякур, 2017

Кроме того, в «Ugly» особенно важным выглядит чередование пустого и заставленного объектами пространства. Режиссер создает ощущение простора, поддерживая метафору хаотичного мироустройства (что, кстати, перекликается с игрой «Everything» Дэвида О’Рэйли, выпущенной в тот же год). В моем исследовании это одна из самых контрастных работ по соотношению незаполненных и перегруженных зон, но, несмотря на это, все происходящее в кадре кажется почти невесомым.

Коллаж Сергея Параджанова / Фильм «Цвет граната», 1969

Ugly, Никита Дякур, 2017

Жизнь-паскуда

Анна, кошки-мышки, Варя Яковлева, 2019

Варя Яковлева известна своим новаторским подходом к анимации в российской анимационной киносреде. Её фильм «Жизнь-паскуда» исследует тему трагической безысходности, рутинности и цикличности жизни через визуальные и сюжетные повторы. В фильме мотив репетативности проявляется в повторяющихся сценах и действиях персонажей, что создает ощущение замкнутого круга. На уровне изображения это выражается через многократное использование одних и тех же кадров и последовательностей (например, явно несколько раз проигранной анимации пролета камеры над железной дорогой).

Предыдущая работа художницы, «Анна, кошки-мышки», субъективно кажется мне немного более тяжелой для восприятия из-за медленной и линейной перекладочной анимации. В «Жизне-паскуде» пропорции героев остаются таким же массивными, но в анимации, засчет непрерывного зашумления графики и приема подвижной статики, нет прежней тяжеловесности (хотя ее ожидаешь увидеть как идейно перекликающуюся с сюжетом).

Жизнь-паскуда, Варя Яковлева, 2021

Жизнь-паскуда, Варя Яковлева, 2021

Повтор как нарративный прием

Аномалии, Ацуси Вада, 2013

Ацуси Вада

Ацуси Вада начал свою карьеру в анимации после окончания Токийского университета искусств в 2002 году. Он создал 15 короткометражных фильмов, которые были представлены на множестве фестивалей по всему миру.

Фильмы Вады выполнены в изысканном карандашном стиле с умеренными цветовыми акцентами. Режиссер увлечен традиционной японской концепцией «ма» — так называют динамическое соотношение между моментами единства и различия. Его минималистичные работы вдохновлены и другим национальным искусством — театром «но» (сюжеты которого, как правило, посвящены моральным дилеммам человека и его судьбе, а роли строго распределены по категориям). Как и работы традиционных жанров, фильмы Вады исследуют странные миры и отношения человека с окружающими и животными, фокусируясь на самых существенных элементах без лишних деталей.

Танцор, Чихару Такашима, 1958 / В театре «но», Огата Гекко 1981

«Аномалии» — это короткометражный анимационный фильм, демонстрирующий фирменный режиссерский стиль Вады. Работа была хорошо принята на кинофестивалях за тонкую анимацию и изящное повествование. Лента состоит из сюрреалистичных и, зачастую, юмористических зарисовок. В фильме особенно заметным становится увлечение режиссера темой повторяющихся и обыденных действий, рутинность которых можно довести до абсурда. Репетативность действий здесь не кажется навязчивой и нарочито перетягивающей на себя внимание зрителя, а скорее играет роль аттрактора.

«Day of Nose» — еще одна заметная работа Ацуси Вады. Этот короткий анимационный фильм погружает в странный и причудливый мир, где носы персонажей играют центральную роль в их взаимодействии. В какие-то моменты он кажется приятным по атмосфере (и невольно ассоциируется с «Муми-троллями»), в другие — почти отталкивающим: гипнотический эффект становится слишком заметным, что позволяет Ваде перевести настроение фильма в иное русло.

Аномалии, Ацуси Вада, 2013

Аномалии, Ацуси Вада, 2013

La Casa Lobo

«La Casa Lobo» («Волчий дом») — чилийский полнометражный анимационный фильм 2018 года режиссёров Кристобаля Леона и Хоакина Косинья. Фильм отличается сюрреалистичным и трудоемким стилем, сочетающим в себе элементы сказочности и кошмара. Начинается картина с серии псевдодокументальных видео, задуманной как пропагандистский фильм, якобы созданный религиозным культом. События вдохновлены реальной историей о колонии «Дигнидад», которую прежде уже экранизировали в игровом кино.

История рассказывает о молодой женщине по имени Мария, которая сбегает из секты и ищет убежища в заброшенном лесном доме. Однако дом трансформируется в ответ на ее эмоции, создавая кошмарную и постоянно меняющуюся среду. Кадр не замирает ни на минуту, режиссеры приводят в движение каждую сцену. Героиня фильма принимает разные обличия, и каждый раз как будто просыпается после ночного кошмара — здесь мотив цикличности задается как микросюжет. Весь фильм кажется сном, из которого уснувший не может выбраться. Прием повтора создает ощущение «клаустрофобичности».

La Casa Lobo, Кристобаль Леон, Хоакин Косинья, 2018

La Casa Lobo, Кристобаль Леон, Хоакин Косинья, 2018

В работе ощущается влияние работ Яна Шванкмайера, но отголоски мрачной и натуралистичной эстетики режиссера начинают работать иначе в декорациях чилийского интерьера. Иногда герои и окружающее их пространство перестают выглядеть отталкивающе, наступает передышка.

Особенно примечательной в La Casa Lobo мне кажется подвижность камеры — хотя сама техника работы с куклой, как правило, преполагает постановку преимущественно статичного кадра, здесь постоянная подвижность камеры и неаккуратность съемки становится аналогом дрожащей линии в рисованной анимации и создает эффект погружения в игру «от первого лица».

Trifling Habits

Trifling Habits, Сарина Нихэй, 2018

Студенческий фильм Сарины Нихеи представляет собой игривую, но критическую анимацию о ежедневной рутине. Здесь репетативность работает буквально — сцены повторяются в каждой части фильма, а ограниченная цветовая палитра и простота рисунка не отвлекают от акцента на изображении однотипных дней и одинаковых персонажей.

Непростая вселенная этой истории дополнена озвучкой звукорежиссера Пэта Хайма. В целом, работа ощущается динамичной и сатирической, хотя и без явной насмешки или вывода.

Репетативность звука

Sunny Days, Томас Ренольднер, 2012

Sunny Days

Sunny Days, Томас Ренольднер, 2012

Здесь хочется вернуться к уже рассмотренной ранее работе Томаса Ренольднера, но обратить внимание не на узоры и движения, а на звучание фильма. Звук в «Sunny Days» обретает самостоятельность и начинает диктовать происходящее на экране — в этом смысле работа скорее напоминает музыкальный клип, чем самоценное произведение.

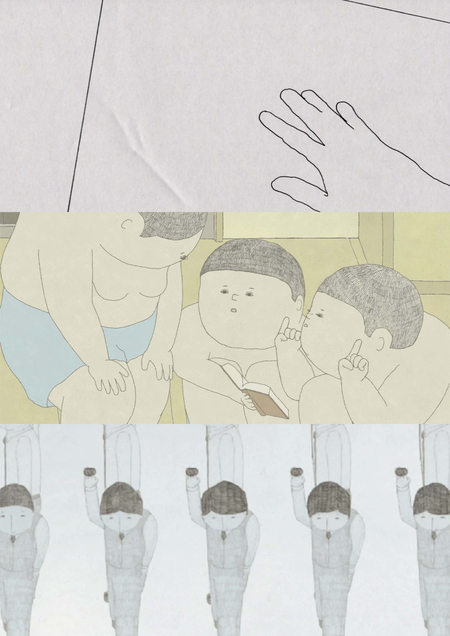

Hand Soap

Hand Soap, Кэй Ояма, 2008

Повествование «Hand Soap» сосредоточено вокруг мальчика-подростка и его опыта общения с семьей История разворачивается нелинейно, Кэй Ояма использует символические образы и фрагментирует воспоминания для изображения переживаний героя. Визуальная эстетика фильма отличается вниманием к деталям и использованием тревожных, почти гротескных образов для передачи эмоционального и состояния персонажей.

Кей Ояма тонко сочетает обыденное с сюрреалистическим Тревожная атмосфера фильма усиливается звуковым оформлением: мне кажется примечательным эпизод с зажиманием уха, обыгранный в трейлере (звук сокращает дистанцию между зрителем и гером).

Hand Soap, Кэй Ояма, 2008

Заключение

Визуальные, нарративные и звуковые повторы являются, в первую очередь, техническим инструментом для развития основного мотива произведения. Далеко не всегда репетативность подразумевает мрачный сюжет, хотя «серьезное» анимационное кино, очевидно, тяготеет к повторам и подвижности даже внутри статичных сцен.

Репетативность в одном измерении редко существует изолированно от других. Орнаментальность подразумевает особое построение кадра, подчеркивающее разность фактур, однотипность движений часто связана с безликостью персонажей и ритмичностью звука. Репетативность в анимации усиливает психологизм фильма, помогает режиссерам более эффективно коммуницировать с аудиторией, используя уже знакомый зрителю инструментарий.

Atsushi Wada: the quiet master. Talking Shorts. Доступно по: https://talkingshorts.com/atsushi-wada-the-quiet-master/. (Дата обращения: 23.05.2024).

LIAF 2021. Eventive. Доступно по: https://watch.eventive.org/liaf2021/play/617c1d55a53e15007d315b6a/617a97293485d6004cba110d. (Дата обращения: 23.05.2024).

Жизнь — паскуда: новая визуальность отечественной анимации. Как она выглядит и что с ней делать. Искусство кино. Доступно по: https://kinoart.ru/opinions/zhizn-paskuda-novaya-vizualnost-otechestvennoy-animatsii-kak-ona-vyglyadit-i-chto-s-ney-delat. (Дата обращения: 23.05.2024).

The Wolf House. RogerEbert.com. Доступно по: https://www.rogerebert.com/reviews/the-wolf-house-2020. (Дата обращения: 23.05.2024).