Религиозный сюжет в эпоху атеизма

В условиях официальной атеистической идеологии Советского Союза тема религиозного сюжета в искусстве кажется парадоксальной, но именно это противоречие подчёркивает её значимость. Правящая в СССР Коммунистическая партия ставила задачу «отмирания религиозных предрассудков с, а атеизм активно пропагандировался партийными и государственными органами вплоть до 1988 года. Тем не менее интерес к религиозной теме среди художников и зрителей не исчез. Как отмечает исследователь А. Флорковская, религиозная тема „связывает искусство ХХ века с предшествующими столетиями отечественной культуры, обеспечивая преемственность национальной традиции“. Это подчёркивает важность темы для сохранения культурной памяти и идентичности.

Проблема религиозного сюжета особенно актуальна для современной культуры. После распада СССР и возрождения религии в публичной жизни вырос интерес к тем темам, которые ранее подавлялись идеологией. Общество стало стремиться переосмыслить советское прошлое как «глубокий опыт в истории религии, воплощённый в образах искусства». Такое переосмысление важно для исторической памяти и культурного самоопределения: религиозная тема объединяет художников и зрителей разных поколений, связывая культурное наследие разных эпох.

Атеистическое давление вытесняло сакральные сюжеты из официальных дискурсов, но художники умели «прятать» глубокий смысл за светскими метафорами. Сопоставление художественных образов, тем и визуальных решений разных авторов и эпох позволяет выявить эти скрытые смыслы и трансформации. Например, при запрете религиозной тематики «цветы стали главным сюжетом для финифти как образ рая на земле». Такая стратегия наглядно демонстрирует, как мастера обходили идеологические ограничения в поисках сакральных смыслов.

Рассматриваются произведения советского и постсоветского времени, включая работы конца XX — начала XXI века (1998–2010-е годы). Такой хронологический охват важен: в постсоветскую эпоху при росте религиозной свободы и изменении роли церкви в обществе интерес к духовным мотивам стал особенно высоким.

Анализ текстовых источников опирался на труды, посвящённые истории религиозного искусства, атеистической идеологии в СССР, иконографии христианских сюжетов, а также философии искусства. Это позволило выявить механизмы трансформации религиозных образов в визуальной культуре XX–XXI веков и глубже понять, каким образом художники адаптировали сакральные мотивы к светскому и идеологически контролируемому пространству.

Главный вопрос исследования: Как сохранялись и трансформировались религиозные образы в изобразительном искусстве в условиях официальной атеистической идеологии?

Гипотеза заключается в том, что несмотря на господствующую атеистическую доктрину, религиозный сюжет не исчезал из визуального искусства, а менял свою форму и функции. Он становился способом выражения культурной памяти, философских раздумий или социальной критики. Так, хотя агрессивная пропаганда прервала «многовековое развитие религиозного искусства», традиции не исчезли полностью: мастера тайно создавали иконы, адаптируя старые приёмы к новым условиям. В иных случаях сакральный смысл передавался через новые символы.

Рубрикатор: 1. Религиозные мотивы в контексте русского наследия и национальной идентичности 2. Трансформация религиозных сюжетов в советской культуре 3. Мифологические и философские интерпретации библейских тем 4. Социальные и культурные образы веры в советскую эпоху 5. Идеи и символы веры в контексте личного и коллективного страдания 6. Вывод

1. Религиозные мотивы в контексте русского наследия и национальной идентичности

Венчание, Аркадий Пластов, 1960-е; Куличи, Аркадий Пластов, 1950-е

В условиях советского атеизма религиозные мотивы в искусстве не исчезли, а претерпели значительные изменения. Художники, несмотря на официальную пропаганду атеизма, продолжали обращаться к религиозным темам, но через призму национальной идентичности и исторической памяти. Важной частью этого процесса стало сохранение связи с православным наследием, которое было не просто частью религиозной жизни, но и неотъемлемой частью русской культуры и истории.

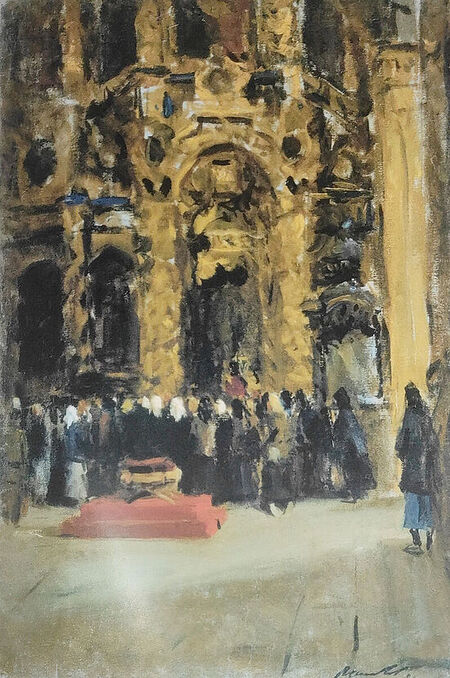

Смоленск, Виктор Цыплаков, 1943; Служба в Успенском соборе в Смоленск, Виктор Цыплаков, 1943

Важным примером такой трансформации является картина Виктора Цыплакова «Служба в Успенском соборе в Смоленске». Эта работа не только изображает традиционную церковную службу, но и демонстрирует величие русской православной архитектуры и литургии. Важность этой картины заключается в том, что она сохранила элементы православного культа, при этом акцентируя внимание на культурной и исторической ценности таких символов, как собор, служба, и сама духовность, воспринимаемая не только через религиозную практику, но и как часть культурного наследия.

Даниил Черный и Андрей Рублев — мастера русской живописи», Николай Михайлович Чернышёв, 1960 г.

Другим значимым примером является работа Николая Михайловича Чернышёва «Даниил Черный и Андрей Рублев — мастера русской живописи». Этот образ, отражающий связь между великими художниками средневековой России, не только восстанавливает историческую память о великих мастерах, но и укрепляет национальную идентичность через подчеркивание их вклада в развитие русской культуры. Картина служит напоминанием о том, что религиозное искусство было неотъемлемой частью русского культурного контекста, а художники прошлого олицетворяли духовные идеалы нации, несмотря на политическое давление и антирелигиозную пропаганду.

Андрей Рублёв и Даниил Чёрный, Николай Михайлович Чернышёв, 1960 г.

Также не менее важным является произведение того же художника Чернышёва «Андрей Рублёв и Даниил Чёрный». В этом произведении, как и в предыдущем, религиозные образы связываются с идеей культурной преемственности. Здесь Рублёв, как один из величайших мастеров, становится символом национальной духовности и духовного идеала, несмотря на отсутствие акцента на религиозную практику. Вместо этого произведение фокусируется на роли искусства как культурного элемента, способного сохранять и передавать ценности через века, что в условиях советской эпохи становилось особенно актуальным.

В трапезной, Аркадий Пластов, 1950-e; Зимний праздник. Никола, Аркадий Пластов, 1950-e

Картины Аркадия Пластова, такие как «Венчание», «Куличи», «В трапезной» и «Зимний праздник. Никола» (1950-60-е гг.), ярко отображают народные и религиозные традиции. Например, в «Венчании» Пластов изображает церковный обряд, символизируя духовную преемственность, а в «Куличах» — Пасху, которая, несмотря на атеизм государства, оставалась важной частью народной жизни.

Таким образом, эти картины не только напоминают о религиозной ценности, но и акцентируют внимание на значении духовного наследия как неотъемлемой части национальной культуры. Даже в условиях официального атеизма в СССР художники продолжали использовать религиозные мотивы, но в контексте национальной идентичности, сохраняя, таким образом, связь с историческим прошлым страны.

2. Трансформация религиозных сюжетов в советской культуре

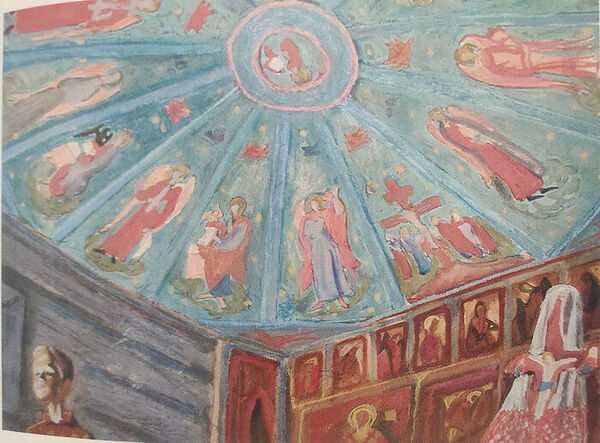

В церкви, Сергей Герасимов, 1945 г.

В условиях советского атеизма религиозные мотивы в искусстве не исчезли, а подверглись значительным изменениям. Художники использовали библейские образы не для утверждения религиозных ценностей, а для выражения социальных и философских тем, актуальных для времени.

«В церкви» Сергея Герасимова (1945 г.) изображает церковное пространство, но акцент сделан не на религиозной практике, а на атмосфере, которая символизирует культурное наследие России. Художник передает церковь как важный элемент национальной идентичности, не навязывая веру, а подчеркивая её историческую и культурную роль. Несмотря на атеистическую пропаганду того времени, картина сохраняет связь с духовным наследием народа, представляя церковь как памятник русской культуры, а не только как место для религиозных обрядов.

Северная часовня, Виктор Попков, 1972 г; Северная часовня (эскиз), Виктор Попков, 1972 г

В «Северной часовне» Виктора Попкова (1972 г.) архитектура православной традиции служит не религиозному прославлению, а сохранению народной памяти. Часовня становится символом духовных корней, не акцентируя внимание на религиозных обрядах, а на ценности культурного и исторического наследия. Попков использует мотив православной архитектуры как средство сохранения народной идентичности, передавая через этот образ идею преемственности и связи с прошлым, несмотря на доминирование атеистической идеологии.

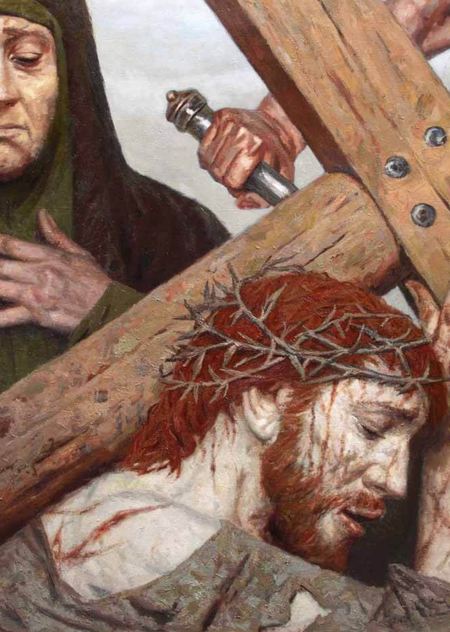

Поругание Христа, Пластов Аркадий, 1950-е г

«Поругание Христа» Аркадия Пластова (1950-е гг.) фокусируется на страдании, но с акцентом не на религиозном аспекте, а на человеческой жертвенности. Христианская тема страдания здесь представлена как символ борьбы и моральных испытаний, с которыми сталкивается человек в условиях жестокой социальной реальности. Пластов изображает не только физическое мучение Христа, но и обобщенную тему страдания, ставшую метафорой для переживаний народа в эпоху политических и социальных кризисов.

Таким образом, в этих произведениях религиозные мотивы подвергаются переосмыслению через призму социалистической идеологии. Художники обращаются к библейским образам, но используют их для передачи более широких философских и социальных тем, связанных с духовной борьбой и моральными вызовами советской эпохи.

3. Мифологические и философские интерпретации библейских тем

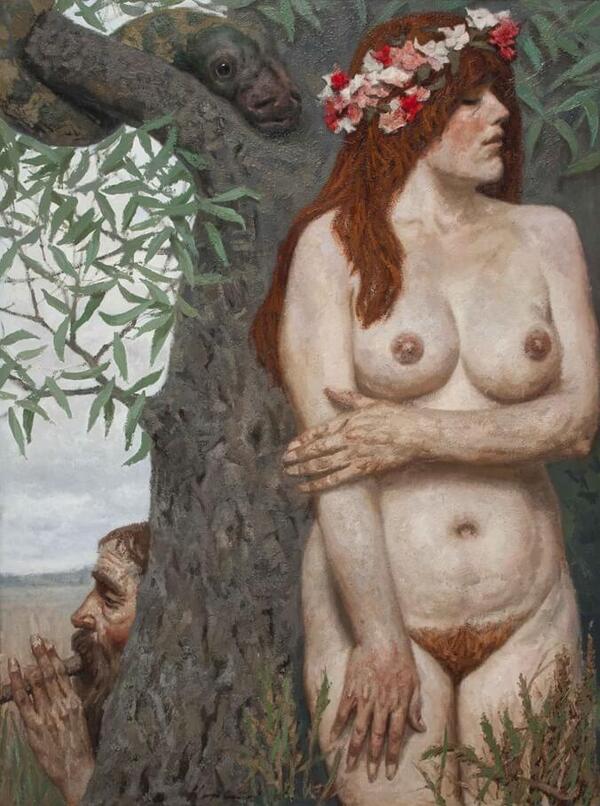

Библейские сюжеты, такие как искушение, изгнание из рая и первородный грех, были многократно переосмыслены художниками, выходя за рамки традиционной религиозной трактовки и приобретая философскую и моральную значимость. Эти темы становятся метафорами для более универсальных вопросов о человеческой природе, свободе воли, моральных дилеммах и поисках смысла существования.

Лишенные рая, Коржев Гелий, 1998

В работах, обращающихся к теме «изгнания из рая», этот сюжет часто трактуется как символ утраты невинности и перехода к осознанию человеческой несовершенности. Исключение из Эдема в этих картинах становится метафорой перехода от простого существования к более сложному, наполненному моральными вопросами состоянию. Художники, изображающие этот момент, акцентируют внимание не на наказании, а на трагичности утраты, на том, как она открывает перед человеком осознание своей природы и своей судьбы.

Адам и Ева, Гелий Коржев, 1954; Адам и Ева, Гелий Коржев, 1996

Тема «Адама и Евы» также используется для размышлений о человеческой природе. Здесь персонажи не представляют собой идеализированные библейские образы, а становятся символами человеческого бытия, полными сомнений и внутреннего конфликта. Адам и Ева в этих картинах — это не просто персонажи религиозной мифологии, но и носители человеческой слабости, стремлений, страха перед неизведанным и необходимости сделать выбор, который определяет их судьбу.

Искушение, Гелий Коржев, 1990

«Искушение» в искусстве становится не только моментом падения, но и символом свободы выбора и моральной борьбы. Искушение рассматривается как метафора для внутреннего конфликта человека, столкнувшегося с выбором между добром и злом. Художники, изображающие этот момент, подчеркивают не столько религиозную сторону, сколько психологическую и философскую: это момент осознания свободы воли, но и ответственности за последствия принятого решения.

Таким образом, библейские мотивы становятся платформой для размышлений о глубинных вопросах человеческой природы. Эти картины обращаются к вечным вопросам: что значит быть человеком, как мы принимаем решения, что определяет наш путь и как мы сталкиваемся с моральными и философскими вызовами жизни. Религиозные сюжеты в этом контексте превращаются в метафоры для более универсальных тем, касающихся смысла существования и внутренней борьбы человека.

4. Социальные и культурные образы веры в советскую эпоху

В условиях советского атеизма религиозные мотивы в искусстве не исчезали, но принимали новые формы, часто отражая более земную сторону жизни и веры. Художники продолжали изображать элементы духовной жизни и традиций, однако акцент переносился на социальные и культурные аспекты, а не на религиозные догматы. В этих картинах вера становится неотъемлемой частью народной жизни, традиций и культурного кода, но подается через призму советской идеологии и реалий времени.

Русский мужик, Илья Глазунов, 1967 г

«Русский мужик» Ильи Глазунова (1967 г.) представляет собой яркий пример того, как образ крестьянства в советской культуре связывается с духовной силой народа, несмотря на идеологическую установку на атеизм. Глазунов изображает крестьянина как носителя традиционных ценностей, который в силу своей жизненной связи с землей и народными обрядами несет в себе элементы духовности. В картине крестьянский образ становится не просто представлением социальной группы, а символом сохраняющейся духовной глубины, несмотря на официальное отрицание религии.

В мастерской художника, Н. М. Чернышев, 1967 г.

«В мастерской художника» Н. М. Чернышев (1967 г.) также затрагивает тему духовности, но через работу художника, который творит в условиях советской реальности. Картина отражает напряжение между личным миром художника и внешней социальной реальностью, где религия и духовность не играют открытой роли, но остаются в контексте традиций и культурных символов. Работы художников, отражающие духовность и традиции, часто не выражают прямой религиозной идеи, но в них скрыта глубокая связь с культурными и духовными истоками.

Бабье лето. Вечер в Коломне, Михаил Абакумов, 1981 г.

В картине «Бабье лето. Вечер в Коломне» Михаила Абакумова (1981 г.) также можно проследить элементы народной религиозной традиции, где изображения людей, праздников и сельской жизни становятся символами устойчивости духовной жизни, несмотря на внешний атеизм. Вечер в Коломне, изображенный художником, показывает не только повседневную жизнь, но и внутреннюю духовность народа, который продолжает сохранять свои традиции, культуру и обряды, даже если официально это не поддерживается.

Таким образом, в этих картинах религиозные мотивы отражают не столько религиозные догматы, сколько связь с культурным и духовным наследием, которое сохранялось в народной жизни даже в условиях атеистической советской эпохи. Художники, несмотря на официальное отрицание религии, продолжают изображать духовность и традиции, через которые прослеживается не только сохранение, но и трансформация веры в условиях нового социального порядка.

5. Идеи и символы веры в контексте личного и коллективного страдания

На кресте, Гелий Коржев, 1998

В искусстве, обращающемся к религиозным сюжетам страдания и искупления, библейские мотивы часто используются для выражения глубоких личных и коллективных переживаний. Страдание становится не только религиозным актом, но и символом внутренней борьбы, кризиса, морального искупления и социальной напряженности. Эти картины превращают религиозные символы в метафоры, которые затрагивают универсальные темы человеческого существования — кризис, выбор, смерть и искупление.

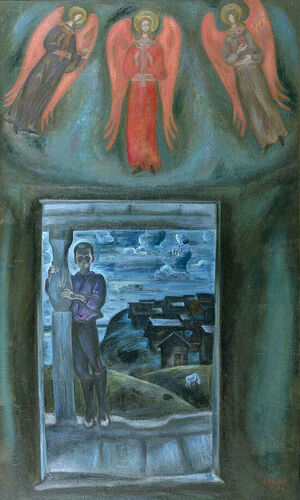

Христос в пустыне, Николай Константинович Рерих, 1933

«Христос в Пустыне» Николая Рериха (1933 г.) изображает момент библейского искушения Христа, но в контексте не только духовного, но и философского поиска. Христос здесь представлен как символ человеческой борьбы с искушением, внутреннего поиска и жертвенности. Его пребывание в пустыне становится метафорой для более широкого понятия о духовной трансформации, одиночестве и испытаниях, через которые проходит каждый человек, сталкивающийся с вопросами жизни и смерти. Рерих переносит религиозную тему в философскую плоскость, затрагивая универсальные вопросы личного страдания и испытаний.

Голгофа, Гелий Коржев, 2002

«Голгофа» Гелия Коржева (2002 г.) использует христианский сюжет о распятии как метафору страдания и искупления, но с акцентом на психологическую и философскую сторону этой темы. Здесь распятие Христа становится не только религиозным актом, но и символом коллективного страдания и моральных испытаний. Коржев фокусируется на физической и эмоциональной боли, переживаемой не только Христом, но и каждым человеком, столкнувшимся с социальной или личной трагедией. Его работа обращает внимание на глубокую связь между личным и коллективным страданием, подчеркивая, что страдание — это не только религиозный процесс, но и универсальная человеческая проблема.

Последние часы на земле, Гелий Коржев, 2012

«Последние часы на земле» Гелия Коржева (1980-е гг.) продолжает тему страдания, но здесь акцент сделан на момент, когда человек сталкивается с финальной частью своей жизни. Эта картина использует религиозный символизм, чтобы показать не только физическое страдание, но и метафорическую смерть, которая приходит к каждому в разной форме — будь то духовный, социальный или моральный кризис. Этот образ отсылает к библейским темам о конце времен и искуплении, но интерпретирует их как метафору человеческой борьбы за смысл, справедливость и мораль в мире, полном жестокости и неизбежных потерь.

Эти картины используют религиозные мотивы для выражения личного и коллективного страдания, исследуя темы искупления, внутренней борьбы и духовной трансформации. Они показывают, как религия и мифология могут стать универсальными метафорами для личных и социальных кризисов, в которых человек сталкивается с теми же вопросами, что и святые и герои библейских историй.

6. Вывод

Религиозный сюжет в искусстве не исчез в эпоху атеизма, а изменил форму и смысл. Художники использовали его как средство выражения культурной памяти, философских размышлений и личных переживаний. Визуальные образы сохраняли связь с духовной традицией, несмотря на идеологические ограничения, превращаясь из религиозных символов в универсальные метафоры о человеке, времени и вере.

Церковь и государство в СССР. 1917—1953. Документы

Бычков С. С. Большевики против русской церкви. Очерки по истории русской церкви (1917–1941 гг.).

http://glazunov.ru/tvorchestvo (дата обращения: 18.11.2025)

https://artchive.ru/nicholasroerich/works/14303~Khristos_v_pustyne (дата обращения: 18.11.2025)