Поэтика в «Цвете граната» С. Параджанова

Концепция

В изобразительном искусстве и кинематографии поэтика часто проявляется не через прямое повествование, а через символы, образы, ритуалы — способы, в которых высшие переживания выражаются через внешние детали. В моём визуальном исследовании я хочу сосредоточиться на фильме Сергея Параджанова «Цвет граната» и на литературной основе этого фильма — сценарии, написанном тем же автором. Именно это произведение представляет собой уникальный синтез поэтического языка слова и визуальной поэзии, выраженной через кинематографические образы.

Выбор темы обусловлен глубокой поэтичностью как сценария, так и самого фильма: Параджанов не просто создал кино, а воплотил свою авторскую поэзию — и в тексте, и на экране. Сценарий Параджанова сам по себе — это почти стихотворение: лаконичные, но насыщенные метафорами выдержки описывают внутренний мир Саят-Новы, его чувства, его смерть и вечность, превращая биографию поэта в символическое пространство. При этом в фильме почти отсутствует привычный диалог — вместо него звучат песни, читается поэзия Саят-Новы, а сами кадры насыщены метафорическими образами и архетипами. Этот сплав текста и визуального ряда раскрывает поэтическую суть поэта не как внешнюю историю, а как внутреннее состояние.

Материал исследования будет выбран таким образом, чтобы показать драматургическое развитие жизни Саят-Новы через ключевые этапы: детство — влюблённость — монастырь — возвращение к истокам. Каждую сцену я обозначала так, как они названы в сценарии — миниатюрами.

Оригинальный монтаж Параджанова был изменён — в 1973 году Сергей Юткевич выпустил переработанную версию фильма, в которой часть сцен была вырезана или перестроена, что влияет на полноту визуального высказывания Параджанова. Тем не менее, как в сценарии, так и в фильме сохранена основная авторская поэтическая идея — именно это взаимодействие между текстом и образом является центром моего исследования

Левон Григорян, бывший ассистент Сергея Параджанова на съёмках «Саят-Нова», в своём документальном фильме «Воспоминания о Саят-Нове» (2005) рассказывает, как спустя примерно 40 лет в тёмных подвалах киностудии «Арменфильм» были обнаружены рабочие негативы — среди них фрагменты, ранее вырезанные советской цензурой (эротические и любовные сцены). Он восстановил видео-версию максимально близко к первоначальному замыслу Параджанова, возвращая той «мозаике» визуальных эпизодов целостность и воспевая трагичную судьбу картины, как её задумывал сам режиссёр.

В своем исследовании я опираюсь на сам сценарий, на фильме Григоряна, на интервью и творческом пути самого режиссера. Я попыталась найти и соединить моменты из сценария со сценами из фильма. Некоторые найти не удалось, потому что они были вырезаны.

Предыстория

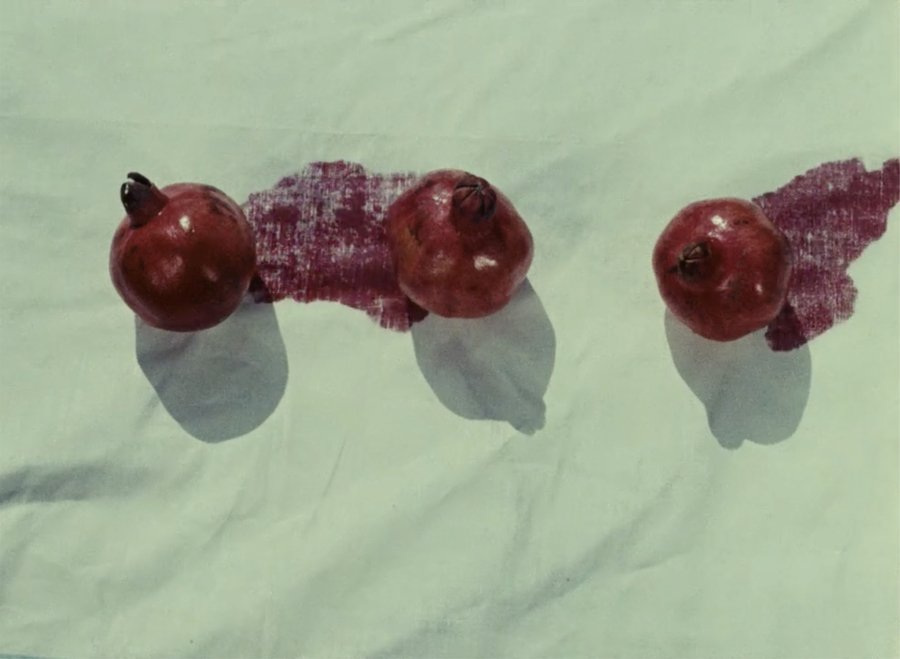

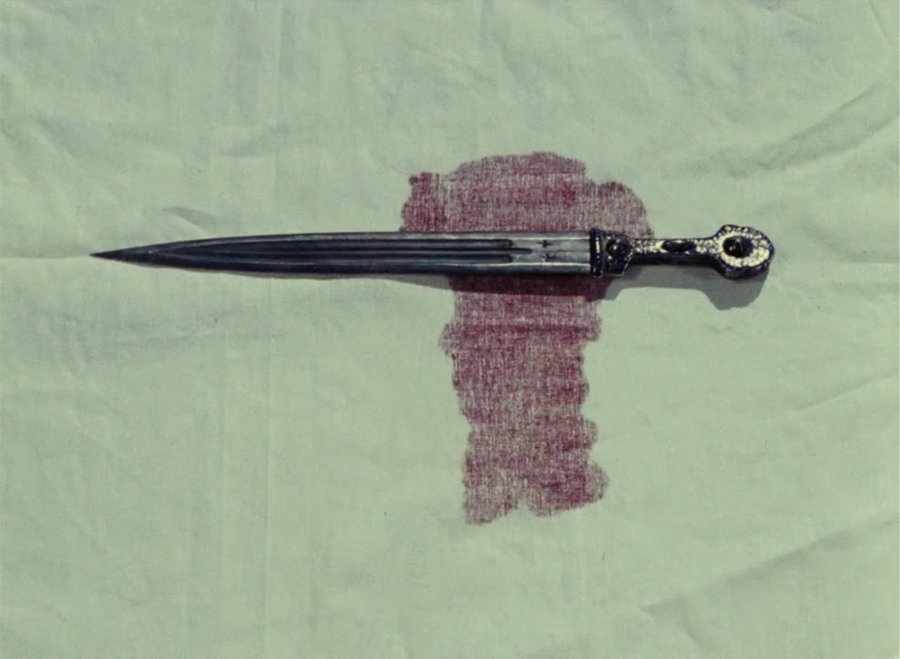

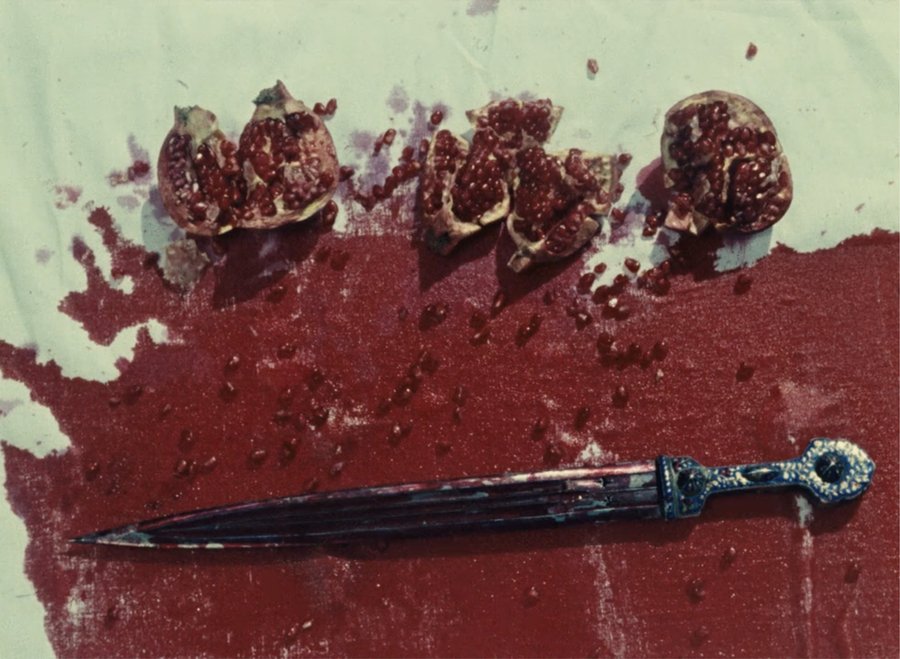

В самом начале Параджанов дает нам понять, какой будет основной конфликт фильма — выбор между земным и духовным. Гранат — символ жизни, который дает сок, ему противопоставлен кинжал, который лишает жизни, кровь похожа на цвет граната

«На белом холсте — лиловые гранаты… Рядом чеканный кинжал. Гранаты истекают кровью. Краснеет белый холст…»

«В абсолютной тишине на черном экране возникает горячий ХЛЕБ. Из-за кадра рука бросает на хлеб живую рыбу…»

«На каменной плите — гроздь винограда. Мужская нога робко наступает на виноград… и давит его… Течет вино…»

Я тот, чья жизнь и чья душа — страдания.

Детство

Миниатюра, в которой открывается перед мальчиком Арутином мир красоты и тайны…

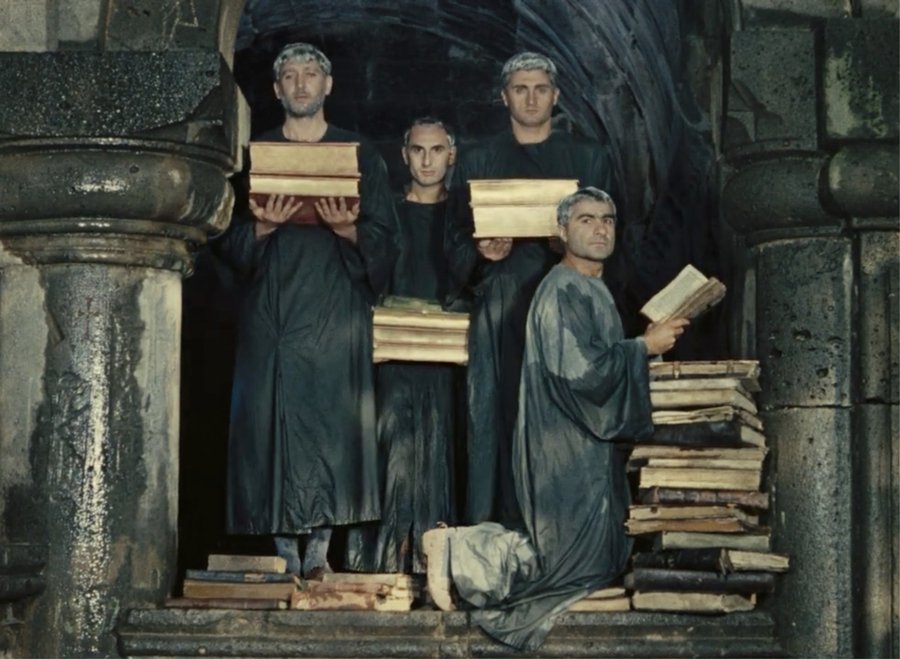

С детства мальчику была открыта тайна знаний — книги определили его дальнейший путь.

«Мальчик Арутин в испуге смотрит на небо… Небо повторяло и пугало мальчика повторением. Гром… Молния… Вода. Гром… Молния… Вода. Мальчик трусился в ознобе. Вода струйками, крадучись, текла в алтаре собора… затекала в книгохранилище…»

«Монахи толпились у книгохранилища… один за другим монахи молча выносят из книгохранилища намокшие книги…»

«Маленький Арутин стоял на крыше Санаинского монастыря среди мокрых книг. Маленький Арутин открыл книгу одну… вторую… третью…»

Миниатюра, в которой разыгрываются потехи, страсти и детское воображение будущего поэта…

«Он смотрит на мир, возникший вокруг… Он видит грязную шерсть. Ее превращают в нити. И нити бросают в чан… Возникает цвет, желтый… голубой. Сохнут, стекая цветом, нитки… И ткутся ковры… на белых струнах… И щедрый ткач бросает ковры под ноги прохожим…»

«И люди топчут, топчут ковры… И топчут ковры лошади… И мальчик в белом, с лицом голубой фрески, ступает сам на ковер… Он топчет в танце ковер и смеется.»

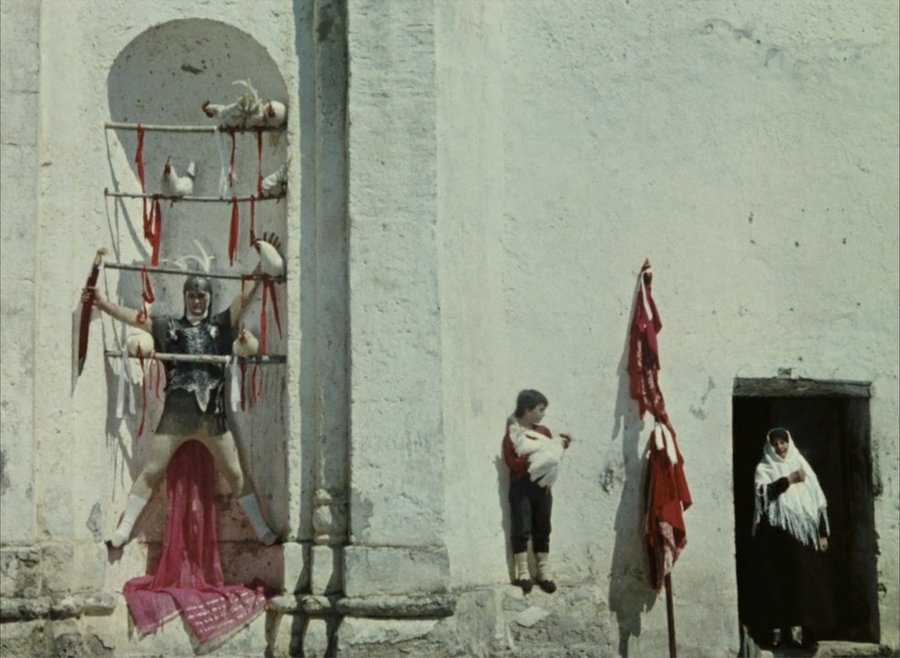

Здесь интересен монтаж, в кадре резко появляется святой Георгий, которому они молятся, одновременно он является образом их господина, того, кому они подчиняются. Тоже противопоставление духовного и земного.

«Старухи в черном ждут у стен Сурп-Геворка, пока крикнет белый петух… Кричат петушки… Режут петушка… Прыгает окровавленный красный петух. Старухи молятся…»

«Исчезает шум города, в воображении мальчика остается только Сионский собор… Сурп-Геворк… Мечеть… И мальчик слышит, как поют грузины в Сионском соборе. Поют в Сурп-Геворке — армяне… Поют в Караимской мечети… Слушает мальчик… Кричат петушки, и кажется ему, что вокруг него скачет Сурп-Геворк на белом коне… Режут белых петушков… Молятся старушки… И мальчик пытается прыгнуть в седло Сурп-Геворка!»

«И мальчик Арутин бегает по сводам старой бани… Мальчик взбегает на крышу бани, мальчик поет в фонарь: а-а а-а А-А А-А — отвечает баня… И снова мальчик взбегает на крышу… а-а-а-а А-А-А-А а-а-а-а ..............»

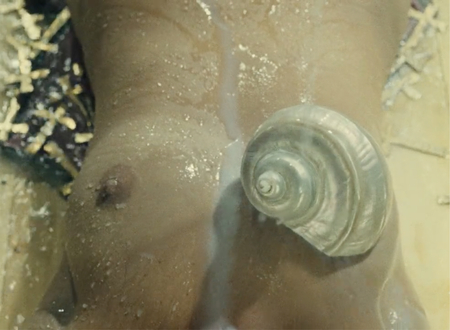

«А этот купол не ответил… И мальчик задержал свой взгляд… Он видит: мусульманка-терщица плеснула зеленую воду… И исчезает белый мыльный покров… И обнажается грудь… грудь юной царевны… И мальчик Арутин молчит… И кажется, что мальчик Арутин растет»

Влюбленность

Это переломный момент — взросление, когда мальчик видит царицу Анну. Меняется актер с мальчика на юношу, он передает ему инструмент, как вдохновение для того, чтобы стать поэтом. Он вкушает радость жизни и выливает свои чувства в творчества, думая, что это послание свыше.

Миниатюра, в которой мы видим Арутина Саядяна юным ашугом при дворе царя Ираклия II. Ашуг создает псевдоним — Саят-Нова.

«Юноша Арутин в мастерской музыканта… он смотрел, как натягивают прозрачный пузырь на тари и кеманчу… Юноша стонет. Закрывает глаза и гладит, гладит кеманчу… И берет перламутр и высыпает на грудь… На перламутровую грудь кеманчи»

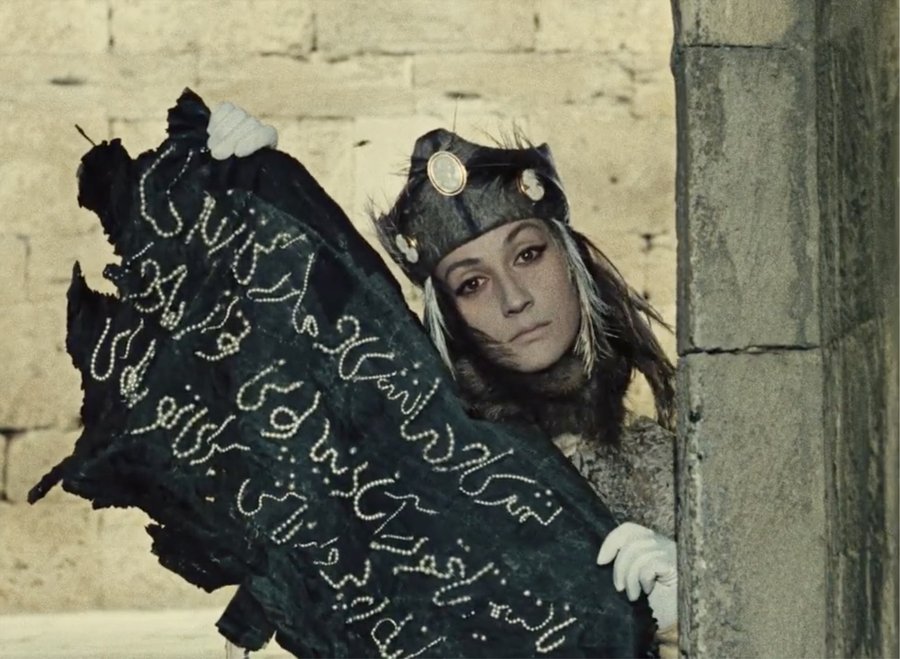

Миниатюра, в которой Саят-Нова еще не осознает, что любит царевну. И только от имени Меджнуна воспевает красоту Лейли…

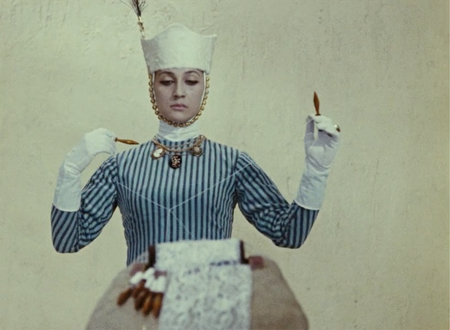

«Во дворе Ираклия, в покоях царевны. Юные руки Анны плели кружева…»

«Юные руки Саята! касались струн. Саят пел о любви Меджнуна. Воспевая красоту Лейли, закрыв глаза, мотал головою в неге…»

В этих кадрах царевна будто читает стихотворения Саята, они показаны с помощью метафорических образов, на фоне мы видим книгу, которая указывает, на то, что это его стихи

«И Анна исподволь смотрела на Саята… Наизусть, не глядя, плела кружева…»

Пусть я умру, будь ты жива. Мне страсть на гибель суждена… Я в горы, как Меджнун, ушел, но от Лейли ни слова нет… Пусть я умру, будь ты жива. Мне страсть на гибель суждена.

«Анна смотрела на Саята и наизусть, не глядя, плела кружева, и кольцо на ее пальце зацепило нить, и кружева распустились… Царевна дернула рукой… Оборвалась нить…»

С помощью повтора кадра, мы понимаем, что герои связаны между собой.

«И Анна, глядя Саяту в глаза, — сняла кольцо. И снял кольцо… Саят!»

МОЛЕБЕН И ОХОТА В ГОРАХ САМТАВИСИ

«Жеребцы нервно жевали золото уздечек, поджимали хвосты. Трубили роги в горах… Шумели потоки… Царь в черном на черном коне… На черных конях царская свита в черном… Все чего-то ждут, все вращают на месте черных коней… Рычат гепарды… Трубят роги… Ржут лоснящиеся кони…»

«Из белого храма, что в горах Самтависи, выходит царевна Анна… Царевна в белом, и свита царевны в белом. И в белом на белом коне Саят-Нова — ашуг царя… Ашуг царя… похож на белого Сурп-Геворка!»

«Ночь… Тишина… Чужая земля! (Должно быть, перескочили границу?) Как призраки в ночи прозрачные тополя… Луна освещает мечеть и убогие жилища… Нет никого… Не лают собаки… Вымерло все… Проклятие!.. Чума!.. Белеет на земле лошадиный череп… Ржет лошадь царевны. Ржет лошадь Саят-Новы!»

«Молчал Саят-Нова и сдерживал волнение… И Анна подошла к Саят-Нове и приложила щеку к щеке… И облака поглотили луну… Осела перхоть… Тишина… Чужая земля!»

«Ты отошла в мир иной, и мы, живущие под солнцем, сделали кокон, чтобы вылетела ты на том свете бабочкой…»

Миниатюра показывает, как поэт Саят-Нова, любящий царевну Анну, удаляется пожизненно в монастырь.

«Царевна безуспешно пыталась сплести кружева… У Ашуга не ладился лад… отсырел смычок, и ушко не держало струны… Саят-Нова смотрел на царевну и как будто бы что-то болезненно вспоминал… И царевна в недоумении осматривала свои пяльцы.»

«Саят-Нова касался кружев… и смотрел через кружева на мир…»

«Ушел!.. Ушел из дворца Саят-Нова! У кого-то блеснула слеза!»

Монастырь

АХПАТ

«Трудом человека… Руками человека и, должно быть, Божьей милостью был невиданный урожай всего того, что родит земля армян… Монахи Ахпата, высоко подняв подолы ряс, обнажив и омыв свои белые ноги, стояли в каменных чанах и ритмично как один давили виноград…»

«И ему, Человеку, одному дозволено сегодня в Ахпатском соборе… ОТПЕТЬ ПОКОЙНОГО… ВЕНЧАТЬ… ОКРЕСТИТЬ… И Человек поет. Монахи давят виноград. Течет вино… Вертится гумно… Человек — поет… Человек — монах… Монах по имени Саят-Нова»

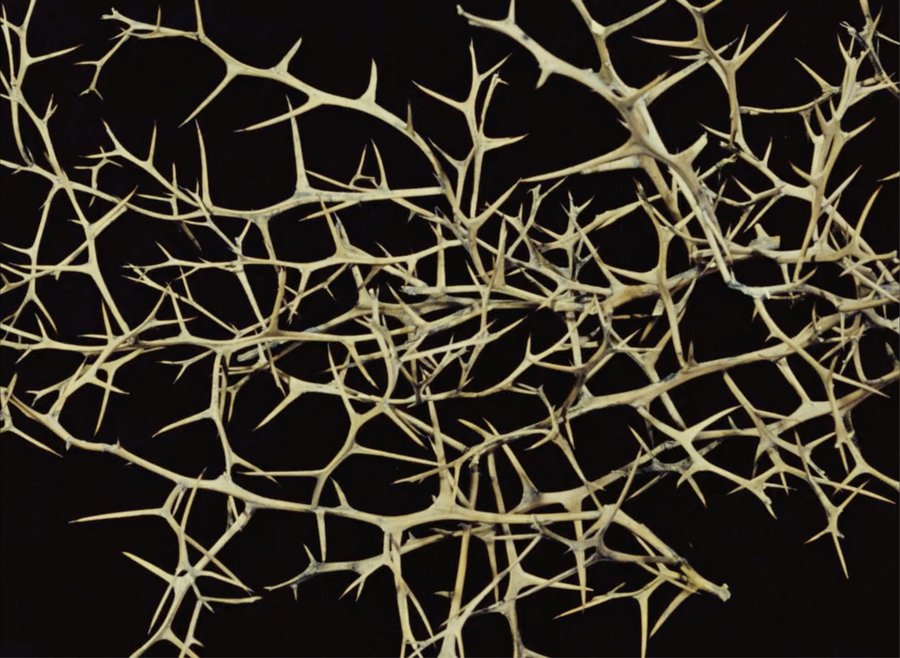

Миниатюра, которая показывает, как неожиданно на поэта обрушивается ночь, полная аскетизма и мистики…

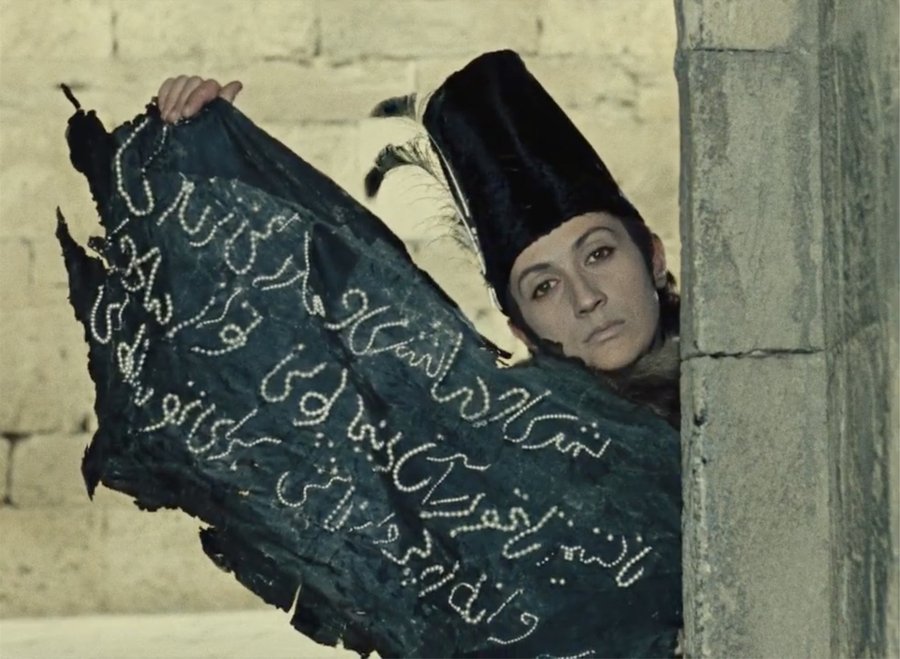

«И в эту ночь Сурп-Саркиса, когда за черной тучей исчезла луна, на черном коне появился монах… Он сообщил о воле каталикоса быть погребенным в Ахпатском монастыре. Монахи молча целовали свои хачкары, что-то шептали, шептали, шептались»

«Саят-Нова стоял в разрытой могиле каталикоса. Саят-Нова увидел чудо. Саят-Нова перекрестился. В собор влетело облако. Оно коснулось купола, закружилось и вылетело из собора на ветер…»

Как ключарник Ахпата Саят-Нова нашел в женском монастыре лучшее из лучших покрывал для тела Газара… и увидел монашку, похожую на царевну…

«Сами по себе монашки выносили на руках расшитые золотом плащаницы для тела Газара и клали на камни притвора к ногам Арутина свою золотую печаль… Саят-Нова остановился и избегал смотрящих на него глаз…»

«И все монашки расступились, пропуская к Саят-Нове монашку в белых кружевах. Монашка в белых кружевах улыбаясь и в упор приложилась к плащанице и через золото Христа поцеловала Саят-Нову!»

«Саят-Нова вошел в кафедральный собор Ахпата и покрыл тело Газара золотом, принесенным из Рипсиме»

Миниатюра рассказывает и показывает, как еще молодой монах Саят-Нова, истощенный бытом монастыря, решается снова войти в свою юность и детство.

«Ахпат… Саят-Нова спал… Встревоженно ревела лань. Лаяли собаки… В ночи тревожно метались белые голуби… Саят-Нова спал… В собор вошли юноши. Горели свечи. Саят-Нова спал…»

«Он подошел ко дворцу… У входа горели костры, пели ашуги и воспевали Анну — царевну. Сегодня в ночь родился мальчик… Царевна сына родила…»

«С горячим белым хлебом перебегают улицы старухи. Старушки окружают Саят-Нову и тянут к его лицу горячий хлеб… Саят-Нова отломил кусочек и медленно разжевал горячий хлеб. Старухи тянули его за руки и втолкнули в отчий дом…»

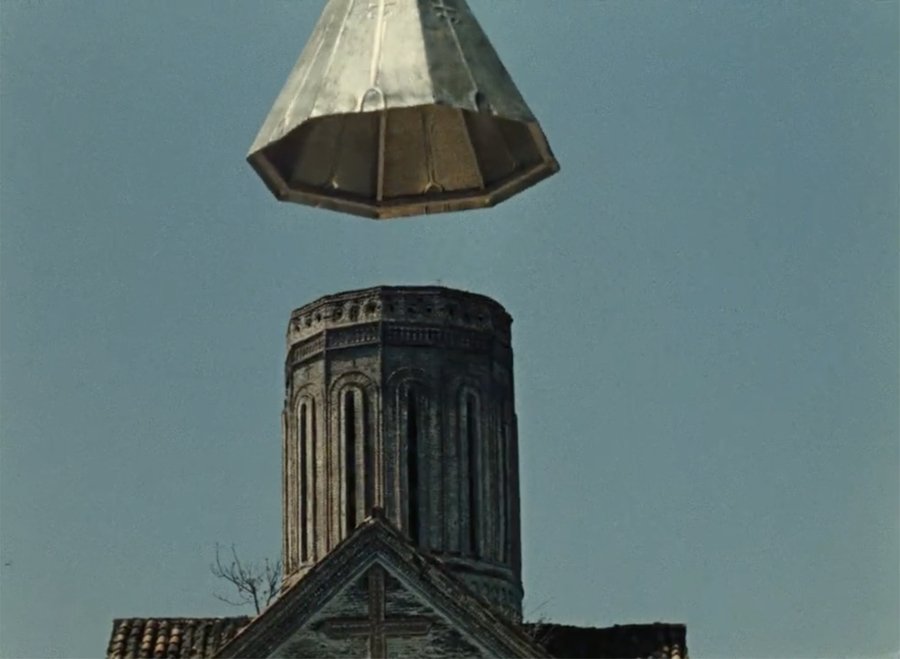

«Бегут старухи с горячим хлебом… Кружится дым во дворе. Гиж март! Гиж март! Бегут в ужасе люди с горячим хлебом… Летит над ними купол Сурп-Саркиса. И купол бьется о минарет! и о скалу Мтацминды, и окунается в воды Куры…»

ВЕСНА

«Саят-Нова улыбался как бы во сне… Он одну за другой расстегивал пуговицы и снял рясу… Саят-Нова, обнажив тело, открыл объятия солнцу и весне… и медленно покачиваясь, что-то пел… пел про себя…»

«В его воображении: с дальних, еще заснеженных гор пастухи сгоняли к Ахпату стада овец… А юноши, оголив свои тела, шли по куполам монастыря и косили весеннюю траву… Скошенную траву бросали вниз с купола, и серебряная ковыль-трава стекала по черным стенам Ахпата…»

«Монахи с удивлением смотрели на Саят-Нову и сами закрывали глаза, и смотрели на солнце, снимали рясы…»

Миниатюра, в которой уже старый Саят-Нова рвется на поединок с молодым ашугом, но на пути в Тбилиси видит горе народа… и остается с народом…

«Говорят об этом монахи, говорят паломники… Одни — за спиной. Другие — в глаза. Говорят о том, что в Тбилиси появился чудо-ашуг…»

«Где до него старому Саяту. Саят-Нова верит в это и не верит… Он спокоен и, касаясь холодных стен Ахпата, долбит свой хачкар…»

В этой сцене он снова встречается со своим истинным «я», он из детства передает себе право снова быть поэтом.

За вдохновением он идет к источнику, но он пуст, так и пуста чаша его вдохновения.

«Он знал, что впереди родник Ахтальской Богородицы… Он выпьет воду из родника и победит, обязательно победит ашуга…»

Он обращается к лику святой матери, но в первоначальной версии фильма вместо него появляется лицо женщины — страны Армении, который отражает то, что поэт должен служить народу.

«Саят-Нова задумался… В его воображении турецкие стрелы вонзились в лик Ахтальской Богородицы… Наконечники турецких стрел в лике святой…»

Миниатюра, в которой показано, как умирал поэт.

«Горел город… Неистовствовал враг. Мало ему, что он грабит. Он требует признания… Он проливает кровь… Он навязывает свою веру…»

«Юноша обвит виноградной лозой… И венок из винограда украшает чело… Но нет ягод на гроздьях винограда, и с писком тревожно носится птица… и ищет зерно… Юноша поднял сосуд и вылил на грудь Саят-Новы — вино»

«На белом куполе желтое ухо, серые губы, голубой глаз Спасителя — и только… И художник, вечно творящий художник повис над церковью, повис на кисти, касаясь глаза Спасителя…»

Каменщик повторяет свой приказ три раза, но на третий раз говорит поэту умереть. Повторение в сценарии так же, отражается в повторе одних и тех же кадров с помощью монтажа.

«В углу под куполом простой каменщик вмуровывал в стены сосуды-резонаторы. Каменщик увидел Саят-Нову, лежащего на камнях… И каменщик приказал Саят-Нове: — Саят-Нова — эркир… И Саят-Нова подчинился каменщику… Саят-Нова запел…»

«Искажая слова, ответили резонаторы… Каменщик резко повернул сосуд и сказал: — Саят-Нова — мери! И Саят-Нова — умер…»

Ты песней!.. Ты!.. Садом!.. Ты раной!.. Ты стал!.. Ты стал!.. Саят!.. Саят!.. Саят-Нова!!! Саят-Нова!.. Саят!.. Саят!.. Саят-Нова!.. Саят!.. Нова!.. Саят-Нова… Саят-Нова-а-а-а-а-а!!!

Заключение

Проведённое визуальное исследование показывает, что сценарий и экранное воплощение фильма Сергея Параджанова «Цвет граната» не противостоят друг другу, а существуют как единое поэтическое высказывание, выраженное разными средствами. Поэтичность сценария продолжается в визуальной структуре фильма через символику, ритм, композицию кадра и почти полное отсутствие традиционной драматической речи. Даже утраты, связанные с цензурой и последующим монтажом картины, не уничтожили основную идею — показать не внешнюю биографию поэта, а его внутренний мир, мышление образами и ощущениями. Таким образом, фильм и сценарий выступают как взаимодополняющие формы одной художественной идеи, где визуальный язык становится продолжением поэтической речи.

https://rutube.ru/video/ef621fd7c1a39f57715b924bd2d215a3/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f (время обращения 18.11.25-20.11.25)