Заводной апельсин: сравнение произведения и экранизации

РУБРИКАТОР: -Концепция -Визуальная эстетика: от слов к образам -Расхождения в интерпретации персонажей -Язык и звук: Надсат и музыка -Философия финала -Заключение -Источники

КОНЦЕПЦИЯ

Феномен «Заводного апельсина» представляет собой уникальный эпизод в истории искусства, где два гения — писатель Энтони Бёрджесс и режиссёр Стэнли Кубрик — создали два самостоятельных произведения, вступивших в сложный творческий диалог. Этот диалог продолжается уже более пяти десятилетий, вызывая острые дискуссии среди критиков и исследователей. Даже сам Бёрджесс отмечал, что после выхода фильма был вынужден «отрекаться от собственного детища», настолько сильно кинематографическая версия повлияла на восприятие его литературного оригинала.

Выбор темы исследования обусловлен не только культурной значимостью обоих произведений, но и тем, что их сопоставление позволяет выявить фундаментальные различия в языке литературы и кино, их выразительных возможностях и ограничениях. Конфликт между авторским замыслом Бёрджесса, видевшего в своей истории путь морального преображения, и философской позицией Кубрика, создавшего мрачную сатиру о неисправимости человеческой природы, делает это исследование особенно плодотворным для анализа.

«Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса и его экранизация Стэнли Кубрика представляют собой не просто перенос текста на экран, а два самостоятельных художественных манифеста, которые вступают в сложный диалог о природе насилия, свободы воли и возможности искупления.

Ключевой вопрос исследования формулируется как: каким образом трансформация художественных средств при переходе от литературного текста к кинематографическому изображению влияет на философское содержание и этическое послание произведения?

Гипотеза же состоит в том, что визуальный язык Кубрика, основанный на эстетизации насилия и сюрреалистической гиперболизации, радикально смещает акценты по сравнению с литературным текстом Бёрджесса, превращая историю о возможности нравственного преображения в пессимистический диагноз обществу, неспособному исправить природу человека. Различия в финале — наличии или отсутствии 21-й главы — являются не просто сюжетным расхождением, а следствием фундаментально разных философских позиций авторов.

Актуальность исследования заключается в растущем интересе к межмедиальным связям и вопросам визуальной грамотности. В современном пространстве культуры, где визуальные нарративы доминируют, становится важно понимать, как различные формы представления — текстуальная и киноязыковая — формируют восприятие зрителя и читателя.

«Заводной апельсин» в этом отношении — идеальный материал: культовый роман, насыщенный языковыми экспериментами, и столь же культовый фильм, построенный на визуальной жёсткости, эстетизации насилия и символической точности кадра.

Методология исследования основывается на сравнительном визуальном анализе: детальном сопоставлении фрагментов романа и их экранных воплощений, внимательном изучении композиции кадра, цветовых доминант, ритма монтажа и особенностей актёрской пластики. Такой метод позволяет увидеть различия не только на уровне сюжета, но прежде всего в структуре визуальной коммуникации. При написании исследования я фокусируюсь на первоисточниках — романе Энтони Бёрджесса и фильме Стэнли Кубрика — принцип отбора материала строится на сравнительном анализе первичных текстов как самодостаточных художественных систем. Такой подход позволяет избежать влияния интерпретаций третьих сторон и сосредоточиться на непосредственном диалоге между двумя произведениями.

Исследование стремится не к тому, чтобы вынести вердикт, какая версия «лучше», а к тому, чтобы показать, как разные медиумы по-разному осмысляют одни и те же вечные темы, создавая уникальные художественные миры, каждый из которых по-своему важен и актуален.

Визуальная эстетика: от слов к образам

В молочном баре «Корова»

Ключевым аспектом визуальной эстетики становится радикальное переосмысление пространства при переходе от литературного текста к кинематографическому изображению. Бёрджесс создает урбанистический пейзаж через звуки, запахи и тактильные ощущения — мы «слышим» грохот метро, «ощущаем» сырость подворотен. Кубрик же использует широкоугольные объективы для создания сюрреалистической геометрии пространства, где искривленные перспективы становятся метафорой искаженного сознания Алекса.

Дом родителей Алекса

Комната Алекса

Квартира писателя

Бёрджесс описывает архитектуру как фон для действия, тогда как Кубрик превращает ее в инструмент социальной критики. Бруталистские интерьеры дома родителей Алекса, сюрреалистический бар «Корова», футуристическая квартира писателя — каждая локация становится визуальной метафорой различных форм социального насилия и контроля. Визуальная гиперболизация архитектурных форм создает ощущение тотальной антиутопии, более выраженной, чем в литературном первоисточнике.

Культовые белые наряды банды

Литературные описания одежды у Бёрджесса лаконичны и служат в основном для идентификации социального статуса. Одежда банды описывается как стереотипно чёрная, что лишено того сюрреалистического, почти театрального качества, которое создал Кубрик. Режиссер же превращает костюм в мощный символический инструмент. Культовые белые наряды банды с гиперболизированными код-пьесами становятся визуальной метафорой агрессивной мужественности и подросткового бунта.

Первый акт/ тюремная сцена/ финальный акт

Если в романе цвет выполняет описательную функцию, то в фильме он становится активным драматургическим компонентом. Кубрик разрабатывает трехактную цветовую партитуру: первый акт — яркие, почти ядовитые цвета, передающие энергетику насилия; тюремные сцены решены в монохромной гамме; финальный акт использует приглушенные, землистые тона, символизирующие «выздоровление» Алекса. Эта цветовая динамика отсутствует в литературном оригинале, где хроматические описания минимальны и функциональны.

Драка с бандой Биллибоя

В романе телесность передается через физиологические ощущения и боль — мы «чувствуем» удары, наносимые Алексом, и его собственную боль во время лечения. Кубрик эстетизирует насилие, превращая его в своеобразный балет жестокости. Движения Алекса и его банды хореографичны, а сцены насилия сняты с изысканным визуальным перфекционизмом, что создает этическую амбивалентность, отсутствующую в тексте Бёрджесса.

Избиение бомжа

Свет в фильме становится активным средством психологической характеристики. Резкие контрасты и неестественное освещение подчеркивают разрыв между публичной и частной жизнью персонажей. Сцены насилия часто освещены как театральные представления, тогда как бытовые сцены тонут в полумраке, создавая визуальную оппозицию между «зрелищем» и «реальностью».

Эта трансформация от словесных описаний к визуальным образам демонстрирует фундаментальное различие в художественных стратегиях двух авторов: если Бёрджесс исследует внутренний мир через язык, то Кубрик создает тотальный визуальный универсум, где каждый элемент мизансцены становится частью философского высказывания о природе насилия, свободы и контроля.

Расхождения в интерпретации персонажей

Алекс и его банда: от уличных хулиганов до сюрреалистичных клоунов

Алекс в молочном баре

У Бёрджесса Алекс — типичный подросток 15 лет, чьё поведение психологически мотивировано возрастным бунтом. Его банда носит стандартную чёрную одежду молодых хулиганов 1960-х, что создаёт ощущение социальной достоверности. Кубрик сознательно нарушает возрастную логику, выбирая 27-летнего актёра. Возникает гротескный диссонанс: взрослый мужчина с ресницами-буклями и кокетливой улыбкой ведёт себя как подросток. Его банда и вовсе превращается в сюрреалистичный карнавал — белые костюмы с гиперболизированными код-пьесами создают образ то ли клоунов, то ли участников футуристического спектакля.

Родители Алекса: от драмы к фарсу

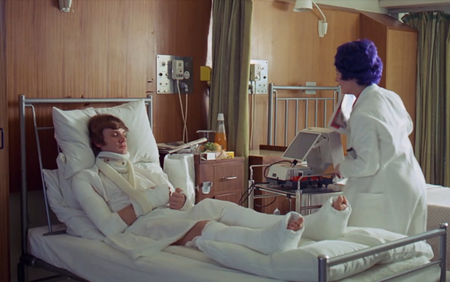

Сцена в больнице

У Бёрджесса родители Алекса — сложные персонажи, разрывающиеся между страхом за сына и собственным бессилием. Их переживания описаны с психологической глубиной. Кубрик же превращает их в карикатурных персонажей комедии положений. Отец в дурацких подтяжках, мать с преувеличенно-испуганной мимикой и в цветном парике — их образы вызывают скорее смех, чем сочувствие. Сцена, где они беспомощно мечутся вокруг «больного» Алекса, напоминает скетч.

Писатель Ф. Александр: от трагедии к сатире

Писатель в кабинете

В фильме Кубрик намеренно утрирует образ писателя Франка Александера, превращая его из глубокого интеллектуала книги в истеричного и карикатурного параноика, чья театральная жестикуляция и преувеличенная эмоциональность вызывают скорее усмешку, чем сочувствие. Если у Бёрджесса это трагическая фигура с философской глубиной, то у Кубрика писатель становится гротескным элементом сатиры — его пафосные монологи и комично-драматичная реакция на Алекса полностью растворяют психологическую достоверность в фарсовой эстетике.

Тюремные персонажи: от системы к цирку

Тюремная администрация

Тюремная администрация

У Бёрджесса тюремные надзиратели и администрация представлены как часть бесчеловечной, но реалистичной системы подавления.

Тюремная администрация у Кубрика изображена как собрание карикатурных персонажей, чья напыщенная серьезность и абсурдная бюрократическая риторика мгновенно превращают мрачную тюремную систему в комедию абсурда. Надзиратели с их утрированно-суровыми лицами и начальник тюрьмы, вещающий с театральным пафосом, выглядят не столько стражами порядка, сколько участниками балаганного представления, что создает язвительную сатиру на систему наказания.

Если Бёрджесс исследует внутренний мир персонажей, то Кубрик интересуется ими как марионетками в спектакле социальных сил. Комическое несоответствие образов становится инструментом критики общества, где всё — от преступления до наказания — превратилось в разновидность шоу.

Этот сознательный уход от психологического реализма служит важной цели: Кубрик создаёт не драму, а сатирическую притчу. Намеренно преувеличенная комичность образов выполняет сразу несколько задач: она снижает градус ужаса, делая шокирующие сцены более переносимыми для зрителя, одновременно подчеркивая глубинный абсурд изображаемого общества. Такой подход создает необходимую дистанцию, побуждая аудиторию не просто эмоционировать, а критически анализировать происходящее на экране. В конечном счете, гротеск обнажает механизмы большого социального театра, где каждый человек лишь играет навязанную ему извне роль.

Язык и звук: Надсат и музыка

Надсат как лингвистический эксперимент

Литературное изобретение Бёрджесса представляет собой сложный сленг, основанный на смешении русского, английского языков. В романе надсат выполняет несколько функций:

· Создание атмосферы тоталитарного будущего, где западная культура подверглась советскому влиянию · Психологическое отчуждение — читатель, как и взрослые персонажи, сначала не понимает язык подростков · Поэтизация насилия — жестокие действия описываются на изысканном, почти поэтическом языке

Кинематографическая адаптация Кубрика значительно упрощает лингвистический эксперимент. Режиссёр сохраняет ключевые слова надсата («друг», «молоко», «мальчик»), но лишает их системности. В устах 27-летнего Макдауэлла русскоязычные вкрапления звучат иронично и театрально, создавая дополнительный комический эффект.

Алекс у проигрывателя

Музыка как структурообразующий элемент

У Бёрджесса музыка выполняет роль духовного ориентира. Алекс испытывает подлинное, почти религиозное преклонение перед Бетховеном. Людовико-техника вызывает у него отвращение ко всей музыке вообще, что воспринимается как духовная кастрация:

«Это была жесточайшая мука, какую только можно вообразить, слушать прекрасную музыку и чувствовать при этом смертельную тошноту».

Портрет Бетховена на стене комнаты Алекса

Кубрик делает Девятую симфонию лейтмотивом насилия. Музыка становится саундтреком к жестоким сценам, создавая шокирующий контраст между возвышенным искусством и варварскими действиями. После лечения Алекс испытывает отвращение только к Бетховену, что сужает философский смысл до частного случая.

Кассета с симфонией номер девять

Сцена с пением «Singing in the Rain»

Знаменитая сцена с пением «Singing in the Rain» во время избиения писателя — чистое изобретение Кубрика, отсутствующее в романе. Этот приём создаёт один из самых запоминающихся контрастов в истории кино:

· Песня становится уликой, по которой Алекс позже раскрывается · Диссонанс между весёлой мелодией и жестоким действием усиливает шок · Обнажает механизм эстетизации насилия в современной культуре

Различие в финальных аккордах

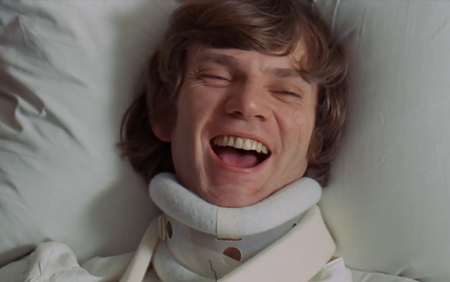

«Выздоровление» Алекса

Кульминационное расхождение проявляется в финальных сценах:

У Бёрджесса — Алекс, излечившийся от насилия, слушает Бетховена и не испытывает отвращения. Музыка возвращает ему человечность.

У Кубрика — сцена с фантазией о совокуплении на снегу под аплодисменты аристократов, где Девятая симфония звучит как триумфальный марш, завершающий цикл насилия. Музыка становится символом неизменной природы человека.

Этот контраст демонстрирует фундаментальное различие в посыле двух произведений: если Бёрджесс верит в возможность морального преображения через искусство, то Кубрик видит в музыке лишь ещё один инструмент манипуляции.

Философия финала

Анализ финальных глав «Заводного апельсина» раскрывает принципиальное расхождение в мировоззрении двух художников. Если оригинальный текст предлагает катарсис и веру в нравственное преображение человека, то кинематографическая версия оставляет зрителя в состоянии экзистенциального тупика, рисуя мрачную картину неизменности человеческой природы.

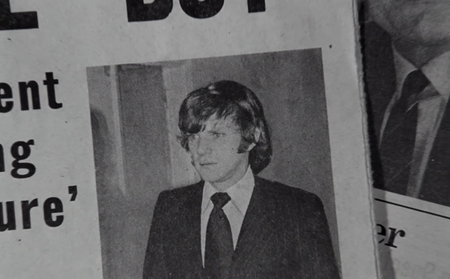

Приезд репортеров

Исходный замысел Бёрджесса, воплощённый в 21-й главе романа, представляет собой классический пример романа воспитания. Двадцатиоднолетний Алекс демонстрирует естественное возрастное преображение: его внезапно охватывает спонтанное отвращение к насилию, появляются мечты о создании семьи, переосмысление прошлой жестокости как детской болезни. Через этот финал Бёрджесс утверждает свою веру в естественное нравственное взросление человека, где насилие — не сущностное свойство природы, а преходящий этап развития. Ключевая реплика «Он становится взрослым. Он становится существом этическим» выражает антропологический оптимизм автора, убеждённого в способности человека к моральной эволюции.

Газетные заголовки об Алексе

Совершенно иную философскую позицию занимает Кубрик, сознательно исключающий 21-ю главу из своей экранизации. Его финал создаёт ощущение замкнутого круга насилия, где возвращение Алекса к исходному состоянию сопровождается триумфальным звучанием Девятой симфонии Бетховена. Режиссёр использует этот приём для разоблачения социального лицемерия: государство не исправляет преступника, а лишь временно нейтрализует его, «лечение» оказывается не менее аморальным, чем сами преступления. В результате общество получает лишь иллюзию порядка, сохраняя порочную систему воспроизводства насилия.

«Выздоровление» Алекса

Зрительское восприятие двух финалов также различается кардинальным образом. Версия Бёрджесса вызывает катарсис — чувство облегчения и надежды, подтверждая возможность преодоления внутренней тьмы. Фильм Кубрика оставляет после себя чувство безысходности и морального дискомфорта, заставляя зрителя испытывать сочувствие к «вылеченному» Алексу и осознавать собственную причастность к порочной системе. Этот этический вызов становится одним из самых сильных аспектов кинематографической версии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование «Заводного апельсина» демонстрирует, что роман Бёрджесса и фильм Кубрика представляют собой не просто разные версии одной истории, но два принципиально различных художественных высказывания. Ключевым открытием исследования стало подтверждение гипотезы о том, что визуальный язык Кубрика — через эстетизацию насилия, сюрреалистическую гиперболизацию и сознательное устранение темы морального преображения — радикально трансформирует исходный замысел Бёрджесса. Если литературный Алекс проходит путь от подростковой жестокости к взрослению и осознанному отказу от насилия, то киногерой остается пленником собственной природы, что превращает историю в пессимистический диагноз человеческой сущности.

Особую значимость приобретает анализ финалов: наличие 21-й главы в романе против открытого финала в фильме. Это различие оказывается не просто сюжетным расхождением, а свидетельством фундаментально разных взглядов на природу человека и возможность его изменения.

«Заводной апельсин» как диалог между книгой и фильмом продолжает оставаться актуальным примером того, как художественная форма определяет содержание, а выбор выразительных средств становится выбором философской позиции. Обе версии, сохраняя самостоятельную ценность, обретают дополнительную глубину в постоянном сопоставлении друг с другом.

ИСТОЧНИКИ

Грузевич Наталья Ивановна ОБРАЗ АНТИГЕРОЯ В РОМАНЕ Э. БЁРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016. № 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-antigeroya-v-romane-e-byordzhessa-zavodnoy-apelsin (дата обращения: 20.11.2025).

Капитонова Н. С., Киракосян С. С., Мезенцева М. И. НАДСАТ ЭНТОНИ БЕРДЖЕССА В РОМАНЕ И В ФИЛЬМЕ // Russian Linguistic Bulletin. 2023. № 5 (41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nadsat-entoni-berdzhessa-v-romane-i-v-filme (дата обращения: 20.11.2025).

Коробко Л. В. Имя Людвига ван Бетховена как прецедентная единица в романе Э. Берджесса «Заводной апельсин» // СибСкрипт. 2017. № 1 (69). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/imya-lyudviga-van-bethovena-kak-pretsedentnaya-edinitsa-v-romane-e-berdzhessa-zavodnoy-apelsin (дата обращения: 20.11.2025).

Изображения — снимки экрана при просмотре фильма URL: https://www.kinopoisk.ru/film/391/?utm_referrer=www.bing.com