Палитра прерафаэлитов: традиции и новаторство

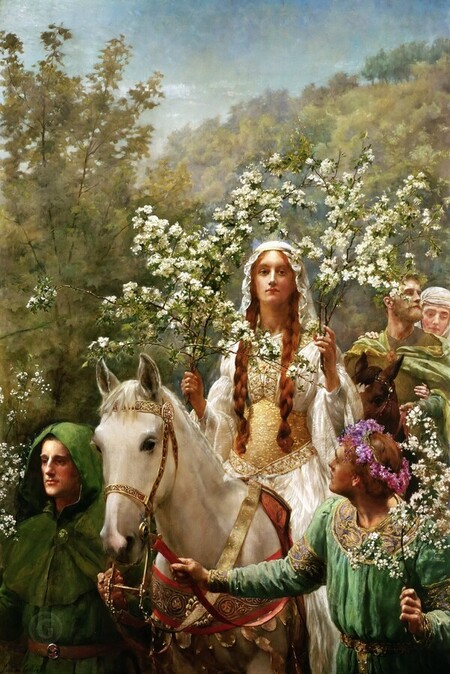

Джон Уильям Уотерхаус, «Ласковое лето», 1912

Концепция

В 1848 году Джон Эверетт Милле, Данте Габриэль Россетти и Уильям Холман Хант создали Прерафаэлитское братство (PRB), объявив о возврате к чистоте, глубине и искренности искусства эпохи до Рафаэля.

Их девиз — «истина в природе» — направил движение не столько в прошлое, сколько к смелому пересмотру основ живописи. Цветовая гамма превратилась из простого инструмента в воплощение этических идей: верность реальности, эмоциональная сила и полный разрыв с показной академической манерностью.

Самих художников поначалу воспринимали как компанию выскочек и святотатцев, а их творческие принципы высмеивали как средневековый бред, который тормозит прогресс. [1]

Прерафаэлитов откровенно ненавидели при жизни, особенно в 1840–1850-х годах. Их критиковали не просто за «непривычный стиль», а за то, что их искусство бросало вызов всей системе художественной власти, эстетических норм и национальной идентичности в викторианской Англии.

Джон Уильям Уотерхаус, «Гилас и нимфы», 1896

Традиции

Прерафаэлиты находили источники вдохновения в итальянской живописи кватроченто и северном Возрождении — у таких мастеров, как Боттичелли и Ван Эйк, — а еще в средневековых рукописях и витражах. Они строго кодифицировали значение цветов:

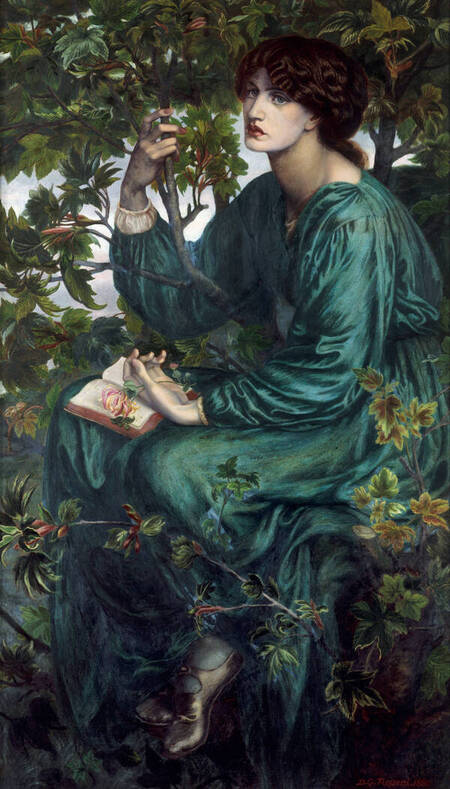

Данте Габриэль Россетти, «Дневные грезы», 1880 / «Видение Фьямметты», 1878

Ультрамарин символизировал небесную чистоту, Деву Марию и божественное присутствие.

Это не просто «голубой цвет», а дорогой, почти священный материал, ассоциировавшийся с небесной чистотой, божественным присутствием и Девой Марией. Прерафаэлиты сознательно использовали его — как дань средневековой и ренессансной традиции, так и как визуальный акцент высшей духовной ценности;

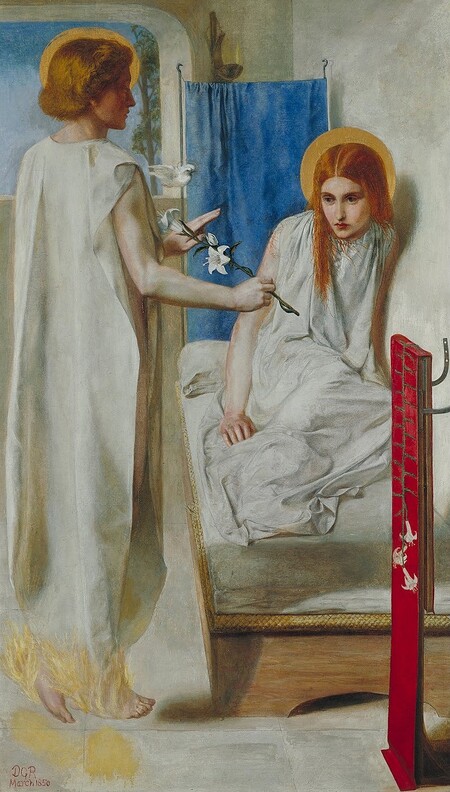

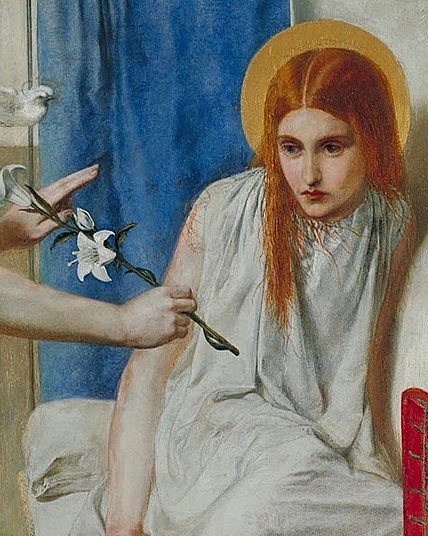

Данте Габриэля Россетти, «Благовещение», 1850/

Ультрамарин в картине Джона Эверетта Милле «Христос в доме своих родителей» — не просто пигмент, а центральный символический и этический жест, вызвавший один из самых громких скандалов викторианской эпохи.

Милле Джон Эверетт, «Христос в родительском доме», 1850

Прежде всего ультрамариновый в одежде Девы Марии выполняет глубоко символическую роль. Он традиционно ассоциируется со святостью, чистотой и божественным избранием, поскольку веками в средневековой живописи именно этот пигмент был выбран для изображения Богоматери как знак её непорочности и духовного превосходства.

Милле сознательно сохраняет эту традицию, но помещает её в неожиданный контекст: Мария изображена не в небесных чертогах, а в бедной столярной мастерской, среди опилок и повседневного труда. Тем самым ультрамарин становится символом не отстранённой святости, а святости, воплощённой в реальности — он подчёркивает, что духовная чистота и достоинство возможны даже в условиях скромности и страдания.

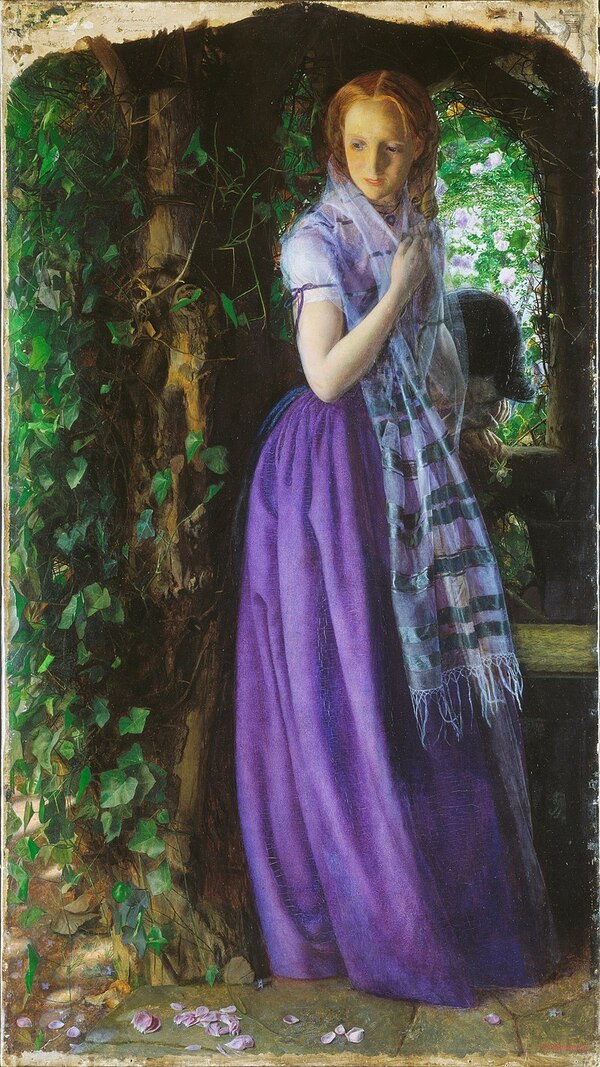

Артур Хьюз, «Апрельская любовь», 1855—1856/ «Долгая помолвка», 1854—1859

Киноварь или вермильон — были одними из самых ярких, насыщенных и символически многозначных красных пигментов в палитре прерафаэлитов. Они использовали их не просто для декоративного эффекта, а как цвет крови, страсти, жертвы, божественной любви — и одновременно опасности, греха, трагедии.

Данте Габриэль Россетти «Возлюбленная» (1866)/ Уильям Холман Хант, «Наемный пастух», (1851)/ Джон Уильям Уотерхаус, «Душа розы», 1908

В картинах Данте Габриэля Россетти «Дева святого Грааля» и «Леди Лилит» вермильон выступает как мощный символический инструмент, выявляющий глубинную двойственность женского образа в его творчестве.

Данте Габриэль Россетти, «Дева святого Грааля», 1874/ «Леди Лилит», 1868 год

В «Деве святого Грааля» вермильон используется с исключительной сдержанностью, но предельной выразительностью. Этот красный — не символ страданий, а знак благодати и жертвенной любви.

В «Леди Лилит» тот же пигмент звучит иначе: этот красный — знак опасного очарования. Он мелькает в тенях: в ленте, находящейся на руке героини, в цветке, стоящем около нее, в отблеске на гладкой коже — напоминая о кровавой природе соблазнения, о том, что красота здесь — оружие, а любовь — смерть.

Таким образом, один и тот же пигмент у Россетти раскрывает два полюса женственности: в «Деве Грааля» — святость через самоотречение, в «Леди Лилит» — силу через очаровательность.

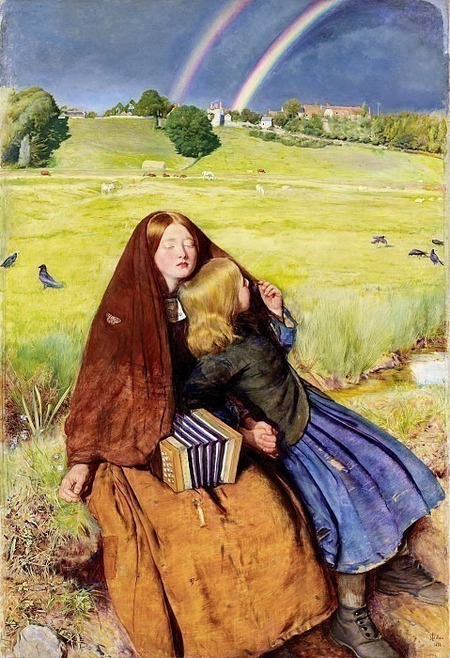

Джеймс Коллинсон, «Мать и дитя у изгороди, с видом на Калвер-Клифф, остров Уайт, вдалеке», 1849 /«Сёстры», 1860

Зелёный — один из самых сложных и двойственных в их палитре. Он одновременно символизировал жизнь, надежду и возрождение — и обман, тлен, смерть и искушение. В отличие от «святого» ультрамарина или «трагического» вермилиона, зелёный у прерафаэлитов почти никогда не был нейтральным: он дышал, колебался, предупреждал.

Эдвард Роберт Хьюз, «Принцесса в саду», 1901/ Джон Эверетт Милле, «Офелия», 1852/ Сэр Фрэнк Бернард Дикси, «Безжалостная красавица», 1853-1928

Зелёный цвет в «Офелии» Джона Эверетта Милле — не просто фон, а центральный символический и эмоциональный код картины.

Это красота, равнодушная к человеческой драме, но при этом — милосердная. Художник превращает смерть Офелии не в катастрофу, а в возвращение к природе, в гармоничное завершение цикла.

Джон Уильям Уотерхаус, «Срывайте розы поскорей…», 1908 /«Срывайте розы поскорей», 1909

Хотя Джон Уильям Уотерхаус жил и работал позже основателей Прерафаэлитского братства, он во многом продолжил их традиции: как и они, он вкладывал в цвета глубокий смысл. Но если у первых прерафаэлитов — например, у Милле — зелёный был точным, почти научным (каждый листок написан как в природе), то у Уотерхауса зелень стала чем-то большим: она превратилась в фон для размышлений о времени, юности и неизбежности старости.

Его леса и луга — не просто красивые пейзажи, а как бы отражение человеческой жизни: яркие, сочные тона — это расцвет, тёплые и приглушённые — зрелость, а тени в зелени уже намекают на увядание.

«Амариллис», Уильям Холман Хант, 1884 /Джон Милле, «Слепая девушка», 1856

Белый и золотой у прерафаэлитов — это не просто «светлые тона», а сакральные коды, несущие смыслы чистоты, божественного присутствия, вечности и откровения.

В отличие от академической традиции, где белый часто «тонировался» под общую гамму, а золотой сводился к декоративной лепнине, прерафаэлиты вернули этим цветам богословскую и поэтическую силу, заимствованную из средневековых икон, витражей и миниатюр.

Данте Габриэля Россетти, «Благовещение», 1850

В картине «Благовещение» Данте этот символизм действует как визуальная теология: белое облачение архангела, лазурное покрывало Марии и золотые лучи — это не просто украшения, а полноценный богословский нарратив.

Архангел Гавриил изображён не как величественный небесный посол, а как юноша в простой белой тунике, босой, с растрёпанными волосами, застывший в момент поклона.

Его белое одеяние — не знак власти, а смирение перед человеческой свободой: даже ангел ждёт ответа Марии.

Уильям Холман Хант, «Поместье с привидениями», 1849

Новаторство

Прерафаэлиты разработали особую технику живописи, чтобы воплотить свою идею:

Одна из особенностей техники прерафаэлитов — использование белого грунта, а не красно-коричневого или серого, как это делали другие творцы. Такой метод позволял получать чистые прозрачные цвета.

Уильям Холман Хант, «Козел отпущения», 1856

Процесс работы напоминал технику фресковой живописи: На холст наносилась белая краска и тщательно просушивалась. По ней художник тушью прописывал контуры рисунка. Поверх эскиза наносился тонкий слой белил почти без масла. Затем наносился красочный слой со скрупулёзным соблюдением контуров рисунка.

Подобное использование грунта придавало насыщенность цветам, образовывало чистые оттенки и влияло на долговечность произведений искусства.

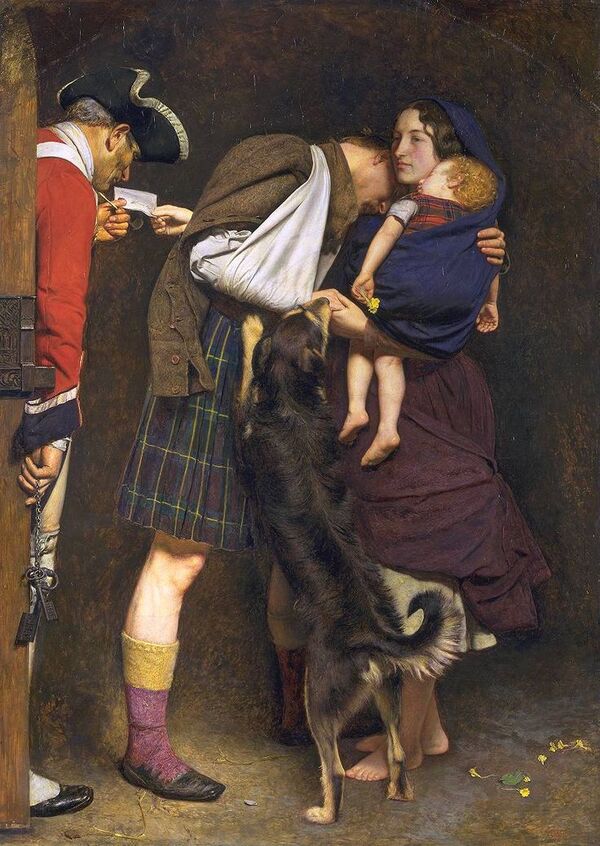

Джон Эверетт Милле/Возвращение голубя в ковчег (1851), «Приказ об освобождении» (1852–1853)

Использовали чистые, неразбавленные пигменты, иногда с примесью арабской камеди для большей прозрачности;

Работали методом «мокрое по мокрому», чтобы оттенки оставались свежими и яркими;

Полностью отвергли лаки, считая, что те лишь затмевают подлинную суть.

В итоге получался эффект эмали — почти мистическое свечение: изумрудная зелень трав, рубиновые ткани платьев, лазурные просторы неба. Это было не просто художественным приёмом, а настоящим вызовом устоявшимся традициям музейной живописи.

Сэр Фрэнк Бернард Дикси, «Безжалостная красавица», 1853-1928

Свет как смысл

У прерафаэлитов свет выступал не как инструмент для создания объёма, а как воплощение истины и божественного откровения:

В «Офелии» Милле он льётся сверху, почти отвесно — не солнечный, а скорее небесное просветление, которое обволакивает фигуру героини, словно реликвию. Чтобы уловить эту прохладную ясность воздуха, ближе к осени художник соорудил себе шалаш, чтобы укрываться от холода и непогоды. Всё лето 1851 года до ноябрьских холодов ушло на изображение пейзажа будущего полотна.

Джон Эверетт Милле, «Офелия», 1852

В «Светоче мира» Ханта пламя фонаря нарочно не отбрасывает тени на лике Христа: «Свет Мира не оставляет теней». Здесь свет следует не законам оптики, а богословской концепции.

Уильям Холман Хант, «Светоч мира», 1850-1860

Натурализм и символизм

Прерафаэлиты воплощали парадоксальное единство: научная точность переплеталась с поэтической символикой. В «Офелии» это видно в ботанической детализации — свыше 20 видов растений, каждое несёт свой аллегорический смысл, — что подчёркивает: их реализм всегда подчинялся метафорам.

Изучение природы не было целью само по себе, а средством постичь божественный замысел. Как отмечал Рёскин, «наблюдайте так, словно завтра вам нужно будет поведать о виденном слепому».

Джон Уильям Уотерхаус, «Благовещение», 1914

Наследие

Палитра прерафаэлитов опередила многие повороты в истории искусства:

Страсть к чистым пигментам и их оптическим эффектам заложила основу для импрессионизма;

Их символическая глубина вдохновила движение искусств и ремёсел (Уильям Моррис), а потом перешла к символистам вроде Редона и Мунка;

Эстетика этого «эмалевого» сияния сейчас оживает в цифровом творчестве, кинематографе («Рингворлд», «Ведьмак») и визуальных историях, где важна не срочность, а настоящая эмоциональная насыщенность.

Эдмунд Блэр Лейтон, «Тристан и Изольда», 1902

Заключение

Палитра прерафаэлитов выходит за рамки простого подбора тонов — это целая философия восприятия:

Оттенки как воплощение правды, свет как божественное откровение, техника как этический выбор. В их полотнах сплелись вера и научный подход, средневековые мотивы и современность.

Джон Уильям Уотерхаус, «Сладкое безделье», 1880

Этот урок остаётся свежим и в наши дни: когда вокруг переизбыток картин, настоящий творец — тот, кто не просто смотрит, а вглядывается по-настоящему, с честностью и почти священной сосредоточенностью.

Джон Уильям Уотерхаус, «Русалка», 1901 / «Офелия», 1910

https://artchive.ru/publications/3892~Khoroshij_vopros_v_chem_revoljutsionnost'_iskusstva_prerafaelitov (дата обращения 17.11.25).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прерафаэлиты (дата обращения 17.11.25).

https://arzamas.academy/mag/1129-prerafaeliti (дата обращения 17.11.25).

https://artforintrovert.ru/magazine/tpost/ner1tzx411-estetika-prerafaelitov-prekrasnie-dami-i (дата обращения 17.11.25).

https://old.bigenc.ru/fine_art/text/3176127 (дата обращения 17.11.25).

https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--pre-raphaelite-brotherhood/ (дата обращения 17.11.25).

https://art-dot.ru/prerafaelity/ (17.11.2025)

https://gallerix.ru/album/Waterhouse (17.11.2025)

https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/prerafaelity-romantiki-viktorianskoj-anglii (17.11.2025)

file:///C:/Users/umy22/Desktop/проект/ВИ%201%20модуль/Офелия%20Джон%20Уильям%20Уотерхаус%201910.webp (17.11.2025)