Значение костюма в перформативных практиках

Рубрикатор

1. Концепция: — Введение — Обоснование выбора темы — Принцип струкурирования исследования — Принцип выбора и анализа источников — Ключевой вопрос и гипотеза исследования

2. История костюма и понятие перформанса

3. Анализ работ дизайнеров костюма: — Поль Пауре — Ацука Танаку — Рэи Кавакубо и опера «Орландо» — Александр Маккуин и показ-перформанс «No.13» — Андрей Бартенев

4. Заключение

5. Список использованной литературы и источников

1. Концепция

Сложно отрицать связь искусства костюма и дизайна одежды с «миром» театра. Самые древние полотна и старинные произведения, призванные увековечить вневременное сияние великих постановок, изображают героев, облачённых в узнаваемые наряды. «Прочитать» образ, характер героя нам позволяют знакомые всем детали — будь то вариации шутовских головных уборов или хрустальные туфельки Золушки. Это визуальное исследование посвящено знакомству с самыми необычными и яркими идеями дизайнеров костюма, результатами их труда и, конечно же, анализу симбиоза театрального и «модного» искусств на сцене.

Обоснование выбора темы

Выбор темы обусловлен её актуальностью, большим вниманием к ней в индустрии моды и театра, а также сильной личной заинтересованностью. Немного источников позволяют познакомиться не только с «громкими» работами всемирно известных дизайнеров, но и с менее популярными, которые, в свою очередь, я нахожу наиболее концептуальными. Перед своим исследованием я ставлю важную цель: проанализировать как популярные, так и более «нишевые» работы, изученные в меньшей степени. В данном исследовании я постараюсь доказать значимость «перформативного» костюма наравне с важностью актёрского и сценарного мастерства, я погружусь в философию понятия «перформанс» и сопоставлю данные анализа в чёткий и понятный любому читателю вывод.

Принцип структурирования исследования

Визуальное исследование будет разделено на 8 частей. Первый раздел будет содержать концепцию, а второй будет посвящен истории зарождения костюма в перформативных практиках, в нем будут рассмотрены основные терминологические положения, важные для понимания дальнейшего материала. Следующие 6 частей будут посвящены изучению творчества отдельных дизайнеров. В исследовании будет содержаться краткая, необходимая для раскрытия темы биография, визуальный и смысловой анализ образов. За этими разделами последует блок с итогами проведенного исследования, а также будет дан ответ на ключевой вопрос. В завершении лонгрида будет приведен список используемых источников.

Принцип отбора материала

Опорой для публикации станут источники, отобранные мною по смысловой принадлежности, общему качеству, количеству материала и содержательности. Книжные издания, используемые мною для исследования, будут отбираться по количеству положительных отзывов и рецензий, а статьи — в соответствии с величиной цитируемости. В приоритет будут поставлены наиболее популярные и просматриваемые работы. Также я изучу несколько признанных достоверными научно-популярных сайтов. В принцип подбора дизайнеров костюмов я закладываю, в первую очередь, отличимость их работ от остальных, уникальность и концептуальность образов, а во вторую — личное желание изучить творчество выбранных мастеров.

Ключевой вопрос и гипотеза исследования

Вопрос «Действительно ли костюм в перформативных практиках важен настолько же, как и актёрское мастерство?» станет ключевым для моего исследования. Согласно моей гипотезе, важность грамотного «облачения» актёра стоит наравне с его сценическим мастерством и пониманием пьесы. Я считаю, что зритель в первую очередь воспринимает не личную драму героя, а его «оболочку» — наряд, и первое впечатление формируется именно за счёт него. Из этого следует, что разработка сценического образа состоит из огромного количества нюансов, которые и будут рассмотрены на примере работ пяти выдающихся мастеров костюма.

2. История костюма и понятие перформанса

Сложно сказать, когда и где в перформативных практиках впервые появился костюм. Однако изученные мною источники сходны в утверждении о том, что актёрский наряд зародился ещё до нашей эры. Так, около V века до н. э. в древнегреческих театрах персонажи уже были облачены в специальные одежды. В те годы важнейшим атрибутом любого образа являлась маска, закрывающая настоящее лицо актёра. Она придавала костюму театральный драматизм, позволяла «застыть» лику персонажа в той эмоции, которая была ему наиболее характерна. Не случайно и сегодня одним из самых узнаваемых символов театрального и перформативного искусства является маска.

Примеры старинных театральных масок

Также костюмы отражали социальное положение персонажей, что играло значимую роль в то время. Обратившись к истории, мы узнаём, что с древности и до наших дней основное предназначение костюма практически не изменилось. Перемены закономерно коснулись как усложнения исполнения наряда, так и расширения возможностей во взаимодействии с зрителем. Предлагаю рассмотреть работы шести дизайнеров костюма, по-новому изобразивших известных героев, осветивших актуальные социальные вопросы и запомнившихся наиболее концептуальными образами.

Понятие перформанса

Прежде чем приступить к анализу, следует обозначить основные термины, важные для понимания исследования.

Перформанс — форма современного искусства, жанр театрально-художественного представления, в котором произведением являются действия художника или группы в определённом месте и времени. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения между художником и зрителем [1].

3. Анализ работ дизайнеров

Поль Пауре

Рассматривая работы Пауля Пуаре, мы отправимся во времена первых десятилетий XX века. Модельер и по совместительству парфюмер начал свою карьеру с работы в ателье, где и освоил в совершенстве навыки кроя и шитья. Однако для нас особенно интересен период, когда Пуаре активно сотрудничал с парижскими театрами. В те годы модельер уже имел известность и собственный модный дом, совмещая эту деятельность с хобби — игрой в театре. Это позволило ему не только черпать вдохновение, но и прекрасно понимать, какие костюмы необходимы для того, чтобы совершать театральную революцию с каждым новым выступлением.

Маскарадные костюмы, 1913–1914 гг. Поль Пауре

Смотря на эти наряды, в первую очередь мы замечаем невероятное количество деталей: женский образ украшен позолоченным бисером в форме звёзд и дополнен роскошным головным убором, а лацканы, «шлем» и рукава мужского костюма оформлены жемчугом. В сочетании с изысканной шёлковой тканью эти элементы придают образам особенный, богатый вид. Несомненно, яркость и изящность этих костюмов способны притягивать взгляд и сегодня.

Восточный костюм Поля Пуаре для пьесы «Минарет»

Смотря на костюм для постановки «Минарет», мы замечаем сложную каркасную конструкцию, образующую необычное платье. Образ украшен в лучших традициях Пуаре: жемчужные бусы, мех и роскошная ткань. Наряд наделяет персонажа необходимым романтизмом и отсылает к древним церемониальным восточным костюмам.

Костюмы для танцовщиц балета Дягилева в период «Русских сезонов»

Отдельно стоит рассмотреть костюмы, созданные для танцовщиц балета Дягилева в период «Русских сезонов». Две героини предстают перед зрителем в изысканных, сложных платьях, отсылающих к конструктиву кимоно. Помимо уже привычной роскоши и декоративности, характерной для всех работ Пауре, здесь появляются уникальные, совершенно нетипичные для танцевальных костюмов элементы: завышенная талия, платье-панье, длинные рукава.

Комбинация этих новаторских приемов производила сильный визуальный эффект прямо на сцене. Критики описывали это как «зрелище, достойное самого утонченного вкуса, пиршество для глаз» [6].

Проанализировав костюмы Пауре, можно сделать вывод, что его смелые и качественные работы продолжают привлекать внимание зрителя и в наше время. Театральная «революция», совершенная Пауре, заложила фундамент для развития современного «перформативного» костюма.

Рэи Кавакубо и опера «Орландо»

Обратимся к работам одной из моих любимых дизайнеров костюмов. Говорить об «антимоде» Рей Кавакубо можно бесконечно и с большим интересом, но, увы, в рамках нашего исследования мы рассмотрим только одну, особенную серию работ модельера. Основательница Comme des Garçons разработала костюмы для новой интерпретации романа «Орландо» Вирджинии Вулф.

Костюмы Реи Кавакубо современной интерпретации романа «Орландо», 2019 г.

Сразу хочется обратить внимание на то, как в нарядах смешиваются классические элементы женских и мужских костюмов. Многослойность и причудливый крой являются характерными для работ Реи Кавакубо, в отличие от использования ярких, «кричащих» цветов. Действительно, если обратиться к концепции оперы, мы сталкиваемся с вопросом гендерной гибкости. Центральный герой произведения, Орландо, обречён прожить 350 лет, при этом способен быть и женщиной, и мужчиной. Из этого вытекает двойственность в нарядах: с помощью смешения мужского и женского модельер смогла безупречно передать особенность персонажа.

Костюм Реи Кавакубо современной интерпретации романа «Орландо», 2019 г.

Мы видим, что в данном случае костюм играет огромную роль в представлении героя: он не только производит впечатление на зрителя, но и сразу позволяет считывать заложенный автором мотив. Как сказала сама Рей Кавакубо: «Я хотела сделать что-то новое, как и всегда, просто в контексте оперы. Вещи рассказывают историю и передают эмоции» [3]

Таким образом, анализ работ Рей Кавакубо позволяет сделать вывод о том, что костюм действительно способен быть частью перформанса. Он может не только «ослеплять» изящным исполнением, но и «рассказывать» историю своего носителя.

Ацука Танаку

Проанализируем работу ещё одного японского дизайнера — Ацуко Танака. Будучи одновременно авангардным художником и мастером костюма, она создавала произведения, входившие в состав группы Гутай. Участники этого объединения отличались особым видением: они создавали из своих работ «события», делали их «центром» ряда действий, представляя произведения искусства так, как ранее никто не делал. Именно такой подход сегодня мы называем перформансом.

Ацука Танаку, «Электрическое платье», 1956 г.

Рассмотрим самую знаменитую работу Танаку — «Электрическое платье». Наряд вдохновлён рекламой «фармацевтической продукции» [4] и состоит из множества функциональных электрических ламп, соединённых последовательно. Ацуко носила свой костюм сама, посещала в нём выставки и мероприятия. Платье символизирует силу промышленной революции XX века и отражает возможности современных технологий того времени. Однако параллельно с этим образ затрагивает актуальную до сих пор тему: единение человека и техники.

Ацука Танаку, «Электрическое платье», 1956 г.

«Перформанс» платья заключается в том, что оно образует вокруг носителя антиутопическое, «электрическое» тело. Человек становится единым целым с ламповой схемой, зрителю видны только руки и часть головы Танакa.

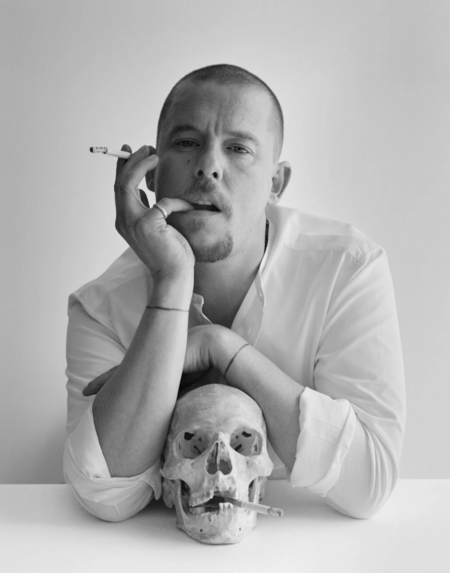

Александр Маккуин

Александр Маккуин несомненно является не только модельером-бунтарем, «l’enfant terrible» (плохим ребёнком) [5] британской моды, но и величайшим мастером перформанса. Каждый его показ — сочетание безупречного сценического искусства, концептуального и смелого «кутюра» с слаженной работой всех участников «представления». Сам модельер говорил, что считает показ неудавшимся, если зритель ушёл с него «как с обеда». Маккуин также отмечал, что его искусство должно вызывать ощущение, будто вас «выбило из колеи». Попробуем отвлечься от мысли о том, что это, в первую очередь, модный показ, и попробуем отделить костюм от перформанса, проанализировав каждое по отдельности.

Анализ костюмов хочу начать с одного из самых знаменитых «шоу» Маккуина. Коллекция Весна-Лето 1999 «No. 13» вызвала огромный резонанс в СМИ и до сих пор остаётся одной из самых известных в индустрии моды.

Alexander McQueen’s Spring 1999 Collection No. 13

В первой части показа-перформанса были представлены работы, вдохновлённые текстилем Уильяма Морриса в сочетании с ремесленными техниками вышивки. Однако ключевым моментом, кульминацией, стала финальная сцена показа. Тогда перед зрителем предстала девушка, стоящая на вращающейся платформе, облачённая в объемное белое платье. По обе стороны героини находились два промышленных робота, непрерывно распрыскивающие краску на её наряд. Эта сцена не оставила равнодушным никого: даже сам модельер признал это своим лучшим завершением показа.

Alexander McQueen’s Spring 1999 Collection No. 13, finale

«Представление» поражает и потрясает до глубины души — общая невинность и «хрупкость» образа резко контрастируют с пятнами краски, неумолимо распространяющимися по платью. С одной стороны, этим актом Маккуин хотел в очередной раз обличить представителей высокой моды в чванстве и высокомерии, выставляя героиню сцены жертвой. Однако для зрителя гораздо заметнее оказывается затронутая модельером тема насилия, которая присутствует практически в каждом его показе. Именно беспомощность, неспособность героини «стереть» бесчисленные слои краски заставляет зрителя испытать то самое потрясение, которого добивался Маккуин.

Alexander McQueen’s Spring 1999 Collection No. 13, finale

Таким образом, показ «No. 13» знакомит нас с видом перформанса, драматизм которого достигается за счёт преображения и трансформации наряда. Реакция общества на это «шоу» говорит сама за себя: подобный приём несомненно способен произвести огромное впечатление, а роль костюма в этом случае первостепенна.

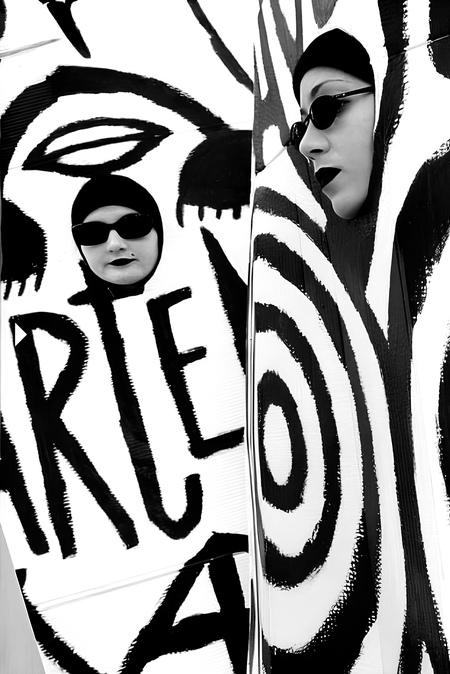

Андрей Бартенев

Изучая перформативный костюм, невозможно оставить без внимания работы российских мастеров. Так, обратимся к творчеству Андрея Бартенева, а именно к его легендарному «Ботаническому балету».

Андрей Бартенев. Ботанический балет. 1993 г.

Эта постановка абсолютно уникальна, её нельзя спутать ни с чем другим, и главенствующую роль в её популярности играют костюмы. Формы, материалы и цветовые решения в его работах отсылают к «чему-то инопланетному» [10], нехарактерному для «земных» представлений о конвенциональности. В сочетании с отточенной игрой актёров, комбинация костюма и элементов переосмысленной природы делает балет впечатляющим для зрителя. Сам Бартенев сравнивает свои работы с «материализацией хаоса», однако стоит признать, что ему удалось подчинить этот хаос и довести его до виртуозности.

Андрей Бартенев. Ботанический балет. 1993 г.

5. Заключение

Подводя итоги исследования, невозможно не отметить революционность и уникальность всех рассмотренных работ. Каждый изученный костюм несёт множество как очевидных, так и скрытых смыслов. Хочется надеяться, что, анализируя образы, нам удалось наиболее точно передать заложенный в них авторский замысел. Мы наглядно рассмотрели примеры успешных, новаторских перформативных «эпизодов», в которых наряд играет главенствующую роль. Таким образом, можно сделать вывод, что костюм действительно способен как дополнять перформанс, так и непосредственно являться его ключевым элементом.

С развитием технологий появляются всё новые возможности для создания концептуальных и сложных образов. С каждым годом мы сможем наблюдать уникальные перформативные практики, в которых качественный костюм несомненно будет становиться ещё более интересным объектом для исследований.

Косарева Е. А. Мода. XX век: развитие модных форм костюма / Е. А. Косарева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Северо-Западный институт печати (Санкт-Петербург). — СПб.: Петербургский институт печати, 2007 (дата обращения: 19.11.2025)

Захаржевская, Раиса Владимировна. … История костюма. От античности до современности/Р. В. Захаржевская. — 2008 (дата обращения: 19.11.2025)

Хализева Мария Валентиновна Мировоззрение перформанса // Вопросы театра. 2018. № 1-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovozzrenie-performansa (дата обращения: 19.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перформанс/2. (дата обращения: 19.11.2025)

https://donttakefake.com/osnovatelnitsa-comme-des-garcons-sozdala-kostyumy-dlya-opernoj-postanovki/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://donttakefake.com/osnovatelnitsa-comme-des-garcons-sozdala-kostyumy-dlya-opernoj-postanovki/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Танака, Ацуко(художница) (дата обращения: 19.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маккуин, _Александр (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/31_tm_1_2014/article/10840/ (дата обращения: 19.11.2025)