От русского авангарда к цифровому конструктивизму

Рубрикатор

1. Концепция

2. Формальные и концептуальные принципы русского авангарда 2.1. Супрематизм Малевича: метафизика базовой формы. 2.2. Конструктивизм Родченко: искусство как производство.

3. Мост: Реинкарнация авангарда в советском модернизме (1960-80-е гг.)

4. Цифровой конструктивизм: Авангард в среде медиа дискурса

5. Заключение

Концепция

Настоящее визуальное исследование посвящено актуальной и малоизученной проблеме — прослеживанию прямой преемственности между радикальными художественными практиками русского авангарда начала XX века и современными цифровыми искусствами, такими как медиа-арт, веб-дизайн и генеративное искусство. Выбор темы обусловлен убеждением, что наследие супрематизма и конструктивизма не является достоянием исключительно музеев, но продолжает жить, трансформируясь в языке цифровой среды, что требует своего выявления и системного анализа.

Материал для исследования отбирался по принципу демонстрации ключевых формальных и концептуальных параллелей. В поле зрения попадают как канонические произведения Малевича, Родченко и Лисицкого, так и работы современных российских дизайнерских студий, в частности «Захар Гаш», а также проекты в области алгоритмического искусства и иммерсивных технологий, где переосмысление авангардных идей проявляется наиболее отчетливо.

Структура исследования выстроена по хронологически-тематическому принципу, образующему логический мост от прошлого к настоящему. Первая глава устанавливает исходный канон, вторая — прослеживает его реинкарнацию в советском модернизме, который выступил ключевым передаточным звеном, третья — анализирует осознанное возвращение к наследию в современном дизайне, и, наконец, четвертая — исследует полное погружение принципов авангарда в стихию цифрового конструктивизма.

Текстовые источники были выбраны, исходя из их авторитетности и репрезентативности для каждой из рассматриваемых эпох. Это манифесты и теоретические работы самих авангардистов, фундаментальные искусствоведческие исследования их творчества, критика и анализ советского модернизма, а также интервью и манифесты современных практиков, что позволяет обеспечить диалог голосов из разных временных пластов.

Ключевой вопрос исследования формулируется так: каким образом формальные и философские принципы русского авангарда, возникшие в контексте индустриальной эпохи, адаптируются и обретают новую жизнь в условиях цифровой цивилизации? Гипотеза состоит в том, что эта связь является не поверхностной стилизацией, а глубокой методологической преемственностью, где базовые элементы — геометрическая абстракция, модульность, функциональность и динамическая композиция — выступают универсальным языком, адекватным как для утопических проектов начала XX века, так и для вызовов цифровой реальности.

Продолжая наше исследование, мы углубляемся в анализ конкретных примеров, где эхо авангарда явственно проступает в цифровых формах. Рассматривая веб-дизайн как современный эквивалент агитационного плаката, мы отмечаем, как лаконичные геометрические формы, смелые типографические решения и акцент на функциональности, унаследованные от конструктивизма, формируют визуальный язык интерфейсов, стремящихся к ясности и эффективности. В медиаарте, особенно в генеративной графике, мы видим воплощение авангардной мечты о создании искусства, основанного на объективных законах, где алгоритмы выступают в роли современного супрематизма, создавая непредсказуемые, но гармоничные композиции.

Формальные и концептуальные принципы русского авангарда

Казимир Малевич, Швейная машинка 1913 Казимир Малевич, Дама у рекламного столба 1914

Супрематизм Малевича: метафизика базовой формы

Возникновение супрематизма в творчестве Казимира Малевича стало громоподобным переворотом не только в анналах русского авангарда, но и в самой ткани художественного мышления. Это был не просто переход, а осознанный, дерзкий прорыв, подкрепленный мощной теоретической базой, — метафизическое нисхождение в первооснову формы, отказ от иллюзорного мира отражений ради созидания новой реальности. В своем пророческом манифесте «От кубизма к супрематизму» Малевич писал: «Я уничтожил кольцо горизонта и вышел из круга вещей». Этот исход ознаменовал рождение «нового живописного реализма», где чистая, освобожденная от оков разума, смысла и логики живописная форма обрела абсолютную, ничем не замутненную самодостаточность.

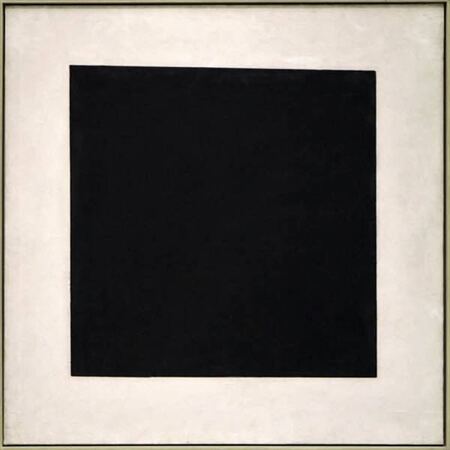

Казимир Малевич, Черный квадрат 1915

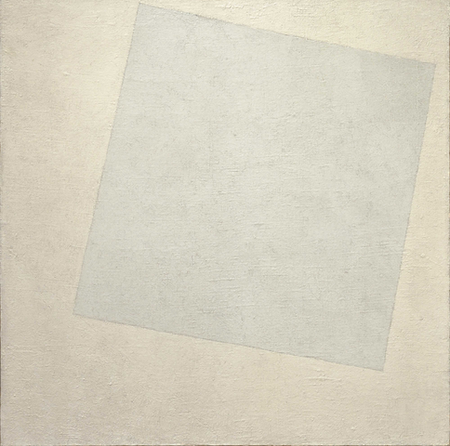

Анализ «Черного квадрата» (1915) как нулевой координаты формообразования позволяет трактовать это произведение не как рядовую картину, а как фундаментальный художественный и философский акт, своеобразный тектонический сдвиг. Малевич прозревал, что живопись, исполнив свою миссию в супрематическом проекте, должна раствориться в небытии. «Черный квадрат» — это визуальная манифестация этого предела, апокалиптическая и одновременно созидательная точка отсчета, «архетип» современного визуального языка. В этой работе форма сведена к своей квинтэссенции, к элементарной геометрической фигуре, отринувшей всякое референциальное значение. В контексте современного дизайна и медиаискусства эта простая фигура предстает как своеобразная прото-икона или прото-пиксель — неделимая частица визуальной информации, предвосхитившая эру цифровой эстетики на десятилетия.

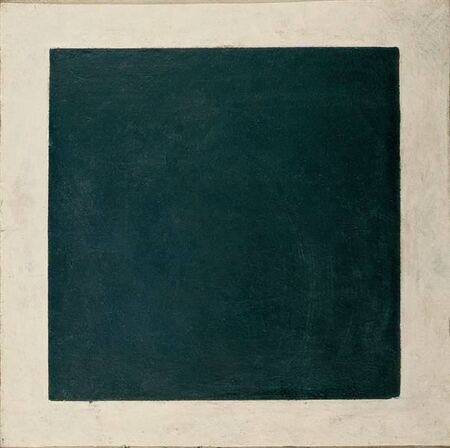

Казимир Малевич, Версии черного квадрата. 1923 и 1930–1932 годы

Сам Малевич видел в супрематизме проект «беспредметной Вселенной», где нашлось бы место всему — от философских воззрений до декоративных орнаментов, что поразительно созвучно универсальному языку современных интерфейсов, возведенных на фундаменте базовых геометрических элементов.

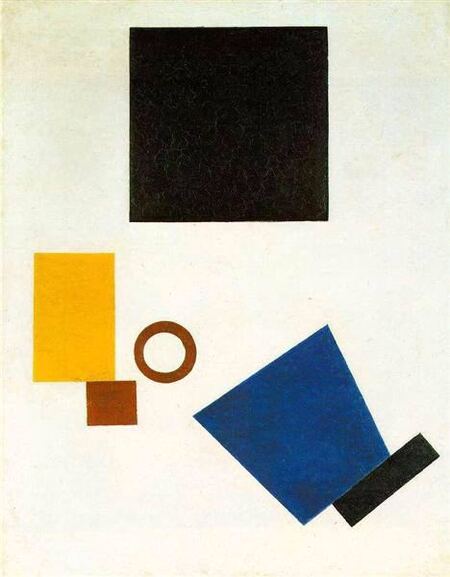

Принципы геометрической абстракции, выкованные Малевичем, произрастали из его неуклонного продвижения сквозь горнило предшествовавших художественных течений. Важно отметить 1913–1914 годы стали временем яростных экспериментов для художника, когда он, переплавив в своем горне футуризм и кубофутуризм, начал неудержимое движение к супрематическому откровению. Этот путь был ознаменован доминированием «черной геометрической красочной формы», что в конечном итоге явилось миру в виде «Черного квадрата». В супрематических композициях реальность распадается на осколки геометрических элементов, которые обретают новую, автономную логику построения, где цвет и характер взаимодействия элементов сообщают зрителю более глубокие и всеобъемлющие смыслы, нежели привычные образы реального мира.

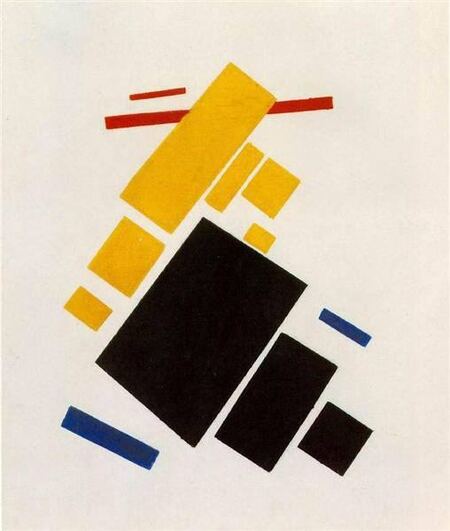

Казимир Малевич, Супрематическая композиция: полёт аэроплана 1915 Казимир Малевич, Автопортрет в двух измерениях 1915

Принцип асимметрии в супрематизме утвердился как краеугольный конструктивный прием, свергнувший традиционную центрическую композицию. Динамика, сотканная из статики, достигается через сложный баланс разномасштабных и разнонаправленных геометрических элементов, которые, будучи лишены видимого движения, тем не менее, порождают мощное внутреннее напряжение. Малевич говорил о «динамизме живописи» как о «бунте к выходу живописных масс из вещи к самосвойным, не обозначающим ничего формам». Эта динамика чистых пластических отношений, где энергия высекается из контрастов цвета, масштаба и положения форм на плоскости, и есть квинтэссенция супрематического мировосприятия.

Казимир Малевич, Три женские фигуры 1930

В постсупрематический период, когда Малевич вновь обратился к фигуративности, он преобразил ее мощью своего супрематического опыта. Его поздние крестьянские полотна, рожденные в конце 1920-х — начале 1930-х годов, являют собой фигуры, словно «скроенные из неких выгнутых жестких плоскостей, своими цветовыми сопоставлениями напоминающие о локальной раскраске супрематических геометрических элементов». Даже возвращаясь к предметному миру, художник оставался верен принципам супрематизма, создавая так называемый «супранатурализм» — термин-кентавр, объединяющий «супрематизм» и «натурализм». Это неопровержимо доказывает, что супрематизм для Малевича был не просто стилем, но целостной философской и эстетической системой, способной преобразить любое художественное высказывание.

Супрематизм: желтый четырехугольник на белом фоне, Казимир Малевич, 1918

Супрематизм Малевича заложил основу нового пластического языка, укорененного в метафизике базовой формы. Принципы геометрической абстракции, асимметрии и динамики через статику, сформулированные в его новаторских теоретических трудах и воплощенные в живописной практике, вышли далеко за пределы искусства его эпохи. Они стали концептуальным фундаментом, на котором впоследствии воздвигались эстетика модернизма, дизайн и, в конечном счете, современный цифровой конструктивизм, что свидетельствует о поразительной живучести и актуальности идей русского авангарда.

Конструктивизм Родченко: искусство как производство

Казимир Малевич. «Белое на белом». 1918 год Александр Родченко. Из серии «Черное на черном». 1918 год

В противовес метафизическому томлению супрематизма, конструктивизм Александра Родченко взрастил принципиально новую художественную парадигму, где целесообразность и производственная логика стали краеугольным камнем творчества. Если Малевич воспарял к эмпиреям чистых форм, то Родченко провозгласил искусство слугой социального строительства. Его программное заявление, словно высеченное на граните, звучало как призыв: «Искусство умерло… Не отставай — твори, строй, придумывай новое!» Сердцем конструктивистской доктрины стала функциональность, пронизывающая каждый аспект творческого бытия. Исследователи замечают, что Родченко видел в функциональности не банальную утилитарность, но структурную организацию формы, подчиненную ясной, как луч прожектора, целевой установке. Эта идея обрела плоть и кровь в разработке модульных систем, где из стандартизированных элементов, словно из строительных блоков, возводились сложные объекты. Принцип модульности, ставший его альфой и омегой в полиграфии, экспозиционном дизайне и архитектуре, предвосхитил эру системного дизайна и унифицированных визуальных коммуникаций.

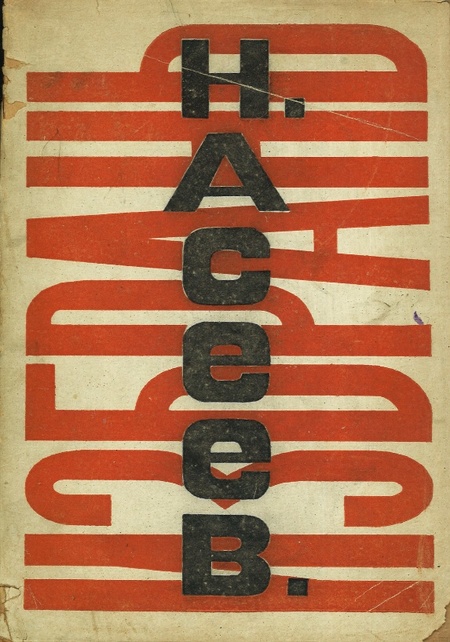

Александр Родченко. «Мена всех». Проект обложки сборника поэтов-конструктивистов. 1924 год

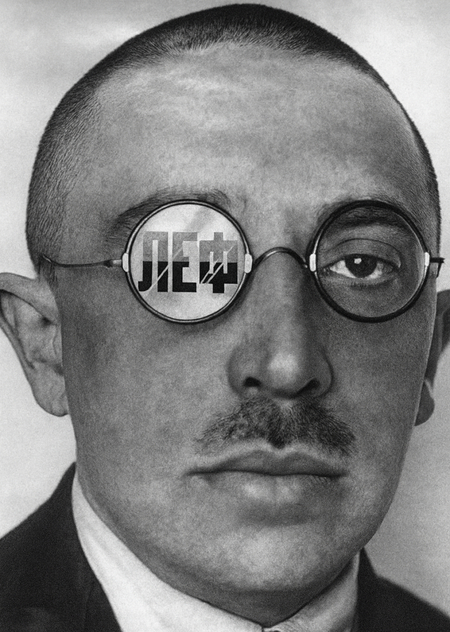

Типографика в руках Родченко преобразилась, сбросив оковы простого средства передачи текста и воспарив в ранг самостоятельной конструктивной системы. Его экспериментальные шрифтовые композиции, где кегли, насыщенность и геометрия букв сталкивались в дерзком танце, превращали плоскость листа в бурлящее, динамическое пространство– это синтез вербального и визуального, где графическая организация текста умножает его смысловой заряд. Этот подход, подобно взрыву сверхновой, изменил представление о возможностях печатного слова, установив новые, дерзкие стандарты визуальной коммуникации. В сфере фотомонтажа новаторский гений Родченко заблистал особенно ярко. Отказавшись от иллюстративной роли изображения, он превратил фотомонтаж в мощное орудие концептуального высказывания. Его работы для журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» продемонстрировали революционный подход к организации визуальной информации, где монтажные соединения создавали сложные, как лабиринт, смысловые конструкции. Динамичные ракурсы, контрастные масштабы и ритмические повторы сформировали уникальную визуальную риторику, способную передавать абстрактные идеи и социальные концепции с силой урагана.

1923 год. Автор Александр Родченко. Обложка журнала «Новый ЛЕФ» 1927

Фундаментом конструктивистской эстетики Родченко стала идея «художника-инженера», отражающая его стремление к алхимическому синтезу художественного творчества и технического проектирования. Эта концепция, подробно разработанная в его теоретических текстах и практической деятельности, предполагала переосмысление творческого процесса по образу и подобию инженерного расчёта. Художник превращался в организатора материальной среды, создающего не просто артефакты, но функциональные объекты и эффективные коммуникации. Этот подход позволил Родченко совершить дерзкий прыжок от станкового творчества к проектной культуре, заложив основы современного дизайна как синтетической, всеобъемлющей деятельности.

Теоретическое обоснование и практическое воплощение принципов конструктивизма в творчестве Родченко стали поворотным моментом в эволюции визуальной культуры XX века. Разработанная им методология проектного мышления, основанная на функциональном анализе, модульном построении и конструктивной организации визуальных элементов, создала незыблемый фундамент для последующего развития дизайна и медиаискусства. Его наследие и сегодня остается неиссякаемым источником концептуальных и формальных решений для современных практик визуальной коммуникации.

Обложка книги «Избрань» Автор: Николай Асеев Художник: Александр Родченко, 1923 Обложка книги «Речевик», Автор: Сергей Третьяков, Художник: Александр Родченко, Год: 1929

Несмотря на концептуальную пропасть, разделяющую супрематизм и конструктивизм, русский авангард сформировал целостную систему визуальных принципов, оказавшую фундаментальное влияние на развитие современной художественной культуры. Этот синтез идей проявился в разработке универсального пластического языка, основанного на работе с элементарными геометрическими формами, контрастной цветовой палитрой и типографикой, ставшей равноправным компонентом композиции.

Исследователь Н. И. Лазарев в своей работе «Морфология русского авангарда» проницательно отмечает, что именно принцип геометризации стал той нитью Ариадны, объединяющей различные направления авангардного искусства. Если в супрематизме геометрическая форма обретала метафизическое эхо, а в конструктивизме — функциональное назначение, то их общим триумфом стало утверждение геометрии как первичного элемента визуального мышления. Эта тенденция прослеживается в архитектонических построениях Любови Поповой, где сложные композиционные решения, словно из искр, возникают из комбинации простейших геометрических тел, демонстрируя вселенскую универсальность математической гармонии в искусстве.

Александр Родченко. Реклама Добролета. 1923 год

Цветовая система авангарда, построенная на контрасте красного, черного и белого, также обрела статус универсального визуального кода. Искусствовед Е. В. Бархатова справедливо подчеркивает, что эта триада не сводилась к чисто формальным задачам, но несла в себе глубокую семиотическую нагрузку. Красный цвет символизировал революционную энергию и социальный динамизм, черный — структурную основу и конструктивную ясность, а белый — устремленность в будущее и очищение от пут прошлого. В работах Эля Лисицкого, синтезировавшего достижения супрематизма и конструктивизма, это цветовое сочетание превращалось в мощное средство визуальной риторики, способное передавать сложные идеологические послания подобно азбуке Морзе.

Александр Родченко. Фотомонтаж «Кризис». 1923 год

Особое значение в системе авангарда приобрела типографика, сбросившая оковы нейтрального носителя текста и превратившаяся в активный визуальный элемент. Шрифты-гротески, лишенные декоративных излишеств и акцидентных засечек, стали выразителями нового эстетического идеала — функциональности и конструктивной ясности. Именно в авангардной типографике произошел революционный переход от иллюстративного сопровождения текста к его структурной организации, где вербальное и визуальное сообщение образовывали неразрывное единство, подобно двум сторонам одной медали. Идея текста как визуального элемента получила наиболее последовательное развитие в экспериментах Василия Кандинского, который в своих теоретических трудах обосновал принцип синестезии — взаимопроникновения визуальных и вербальных образов. Эта концепция была творчески переосмыслена представителями конструктивизма, преобразовавшими ее в практический инструмент визуальной коммуникации. В плакатах и книжных макетах Александра Родченко текст обретал пространственную организацию, подчиняясь общим законам композиционного построения и усиливая динамику восприятия, подобно ритму сердца.

Синтез формальных и концептуальных принципов, осуществленный русским авангардом, заложил прочный фундамент для последующего развития визуальной культуры. Универсальный язык геометрических форм, контрастной цветовой палитры и структурной типографики доказал свою эффективность как в решении утилитарных задач дизайна, так и в создании сложных художественных высказываний, оставаясь актуальным и вдохновляющим по сей день.

Мост: Реинкарнация авангарда в советском модернизме (1960-80-е гг.)

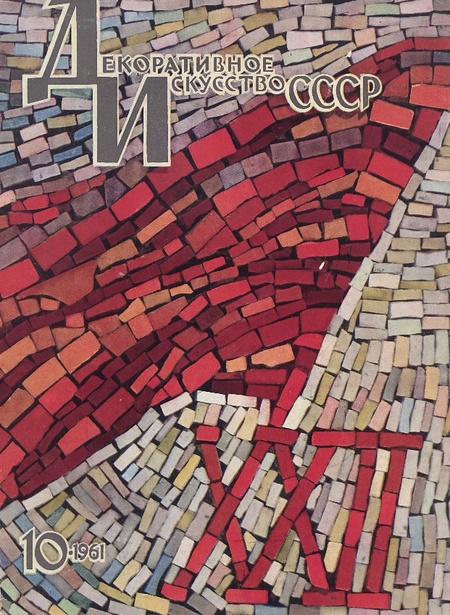

Эпоха «оттепели», перетекшая в период «застоя», стала свидетелем сложного переплетения идеологических течений и визуальных форм, в котором происходило болезненное, но необходимое воскрешение художественных традиций, долгие годы томившихся в забвении. После сокрушительного разоблачения культа личности Сталина культурная жизнь страны вступила в полосу либерализации, ознаменованную неустанным поиском альтернатив жестким догматам социалистического реализма. В этом контексте наследие русского авангарда 1920-х годов, с его дерзким языком и утопическими грезами о новом обществе, было вновь востребовано как «левая» оппозиция казенному официозу. Этот поворот не был случайным или спонтанным, он был направляем: журнал «Декоративное искусство СССР», основанный в 1957 году, стал той самой творческой платформой, где ковалась новая эстетическая программа.

Журнал «Декоративное искусство СССР». — Москва, 1957—1991

Как отмечают исследователи, именно на страницах этого издания, своеобразного «Нового мира» в мире искусства, развернулась профессиональная дискуссия о декоративно-прикладном искусстве и дизайне, давая право на существование разговорам о наследии конструктивизма и супрематизма. Впервые за долгие годы молчания советская печать заговорила о творчестве Александра Родченко, Владимира Татлина, об архитектурных идеях Баухауса и ВХУТЕМАСа. Это возрождение интереса не было простым подражанием; это была осознанная попытка найти в глубинах отечественной традиции опору для современного «социалистического стиля», стиля, основанного на функциональности, конструктивной ясности и решительном отказе от излишнего «украшательства». Знаковым событием, закрепившим новый этап в развитии советского дизайна, стало создание в 1962 году Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) под чутким руководством Юрия Соловьева. Деятельность этого института, объединившего талантливых художников-конструкторов, была направлена не только на создание эстетически безупречных и функциональных предметов, но и на концептуальное моделирование будущего.

Подразделения, такие как отдел перспективного проектирования, занимались своего рода «предсказательством трендов», пытаясь предугадать потребности общества на десятилетия вперед, что в некоторой степени перекликалось с утопическим пафосом авангарда. Однако, в отличие от радикальных экспериментов 1920-х, дизайн эпохи модернизма был вынужден лавировать в условиях плановой экономики и хронического дефицита, что не могло не отразиться на его конечных результатах. Многие дерзкие проекты, такие как система раздельного сбора мусора или перспективное такси, так и остались лишь на бумаге, в сфере «бумажного дизайна». Тем не менее, именно в этот период сформировалась профессиональная среда, в которой принципы авангарда — геометрическая абстракция, модульность, типографика как сама конструкция — переосмысливались как инструменты для создания гармоничной среды в условиях массового производства и типового жилищного строительства.

Открытие выставки «Художник-график ⇾ дизайнер. Рождение профессии». Посвященная Валерию Акопову. Фото: Александр Мехоношин

Афиша к спектаклю Гамлет Театра на Таганке «Мне важен Высоцкий» Художники Аникст М.А., Троянкер А.Т., 1970

Одним из самых ярких полей для применения этих принципов стал книжный и плакатный дизайн, где визуальные эксперименты были относительно более свободными и достижимыми, чем в капитальном строительстве или тяжелой промышленности. Художники-графики, такие как Валерий Акопов и Михаил Аникст, смогли блестяще адаптировать авангардный язык к задачам позднесоветской культуры, создавая произведения, которые одновременно отдавали дань уважения наследию Родченко и Лисицкого и отвечали запросам своего времени. В их творчестве супрематические композиции и конструктивистские приемы зазвучали по-новому. Анализ конкретных работ, например, книжных обложек Акопова, показывает, как наследие супрематизма с его метафизикой базовой формы преобразилось в четкую, структурированную графическую систему. Композиции, построенные на динамическом равновесии геометрических элементов и контрастном сочетании цветов (красный/черный/белый), организовывали плоскость книжной обложки, делая ее современной и эмоционально насыщенной.

АВС. Акопов Валерий Сергеевич. Пригласительный билет

Подобно тому, как в 1920-е годы Любовь Попова и Варвара Степанова создавали концептуальные геометризированные раппорты для тканей, дизайнеры 1960–80-х годов использовали схожий формальный язык в полиграфии, который, однако, служил иным целям — не революционной агитации, а организации визуального пространства культуры в условиях развитого социализма. В плакатах Михаила Аникста конструктивистские приемы — такие как фотомонтаж, шрифтовые эксперименты и активное использование диагональных построений — оживали, будучи направленными на решение новых коммуникативных задач.

Коллаж с использованием фрагмента эскиза Любови Поповой и фотографии Поповой, снятой Александром Родченко

Этот визуальный ренессанс не был изолированным явлением. Выставки, подобные Всесоюзной выставке «Декоративное искусство СССР» 1968 года, демонстрировали широкой публике и профессиональному сообществу актуальность этих художественных поисков, легитимизируя их в рамках государственной культурной политики. Таким образом, советский модернизм 1960–80-х годов выполнил роль важного моста, позволившего не только сохранить, но и творчески переосмыслить наследие авангарда, подготовив плодородную почву для его последующего возрождения в творчестве современных российских дизайнеров и медиахудожников.

Цифровой конструктивизм: Авангард в среде медиа дискурса

Переход от плоти материальности к эфиру виртуальности ознаменовал собой тектонический сдвиг в художественных принципах, унаследованных от пламенного русского авангарда. Язык супрематизма и конструктивизма, некогда выкованный для физических носителей, ныне расцветает в цифровой среде, где его священные постулаты — геометрическая абстракция, модульность и функциональность — становятся путеводными звездами медиаискусства и дизайна. Это не простое копирование визуальных мотивов, но глубокая трансмутация концептуального ядра, позволяющая духу авангарда вибрировать в ритме алгоритмов, интерактивности и иммерсивных пространств. Как проницательно замечает куратор Наталья Фукс, современное медиаискусство являет собой алхимический синтез традиционных художественных практик и передовых технологий, порождая эстетические откровения невиданной силы. В этом горниле наследие Малевича, Родченко и Татлина не только обретает новую жизнь, но и подвергается дерзкой ревизии, отвечая на вызовы цифровой эпохи.

Аудиовизуальные перформансы Sila Sveta

Аудиовизуальные перформансы Sila Sveta

Принцип супрематической композиции, где динамическое равновесие зиждется на фундаментальных геометрических формах, находит свое логическое эхо в основах современного UI/UX-дизайна. Пространственные симфонии Малевича, где квадрат, круг и крест сплетались в изначальные отношения на холсте, преобразуются в цифровые сетки и системы, управляющие расположением элементов интерфейса. Эти структурные решения, гарантирующие интуитивную навигацию и кристальную ясность восприятия, являются прямым потомком супрематического стремления к очищению формы от всего наносного. Если супрематизм провозглашал «нулевую степень» живописи, то современный цифровой дизайн алчет «нулевой степени» интерфейса — его незримости и абсолютной преданности функциональности. Так метафизика базовой формы, рожденная гением Малевича, обретает утилитарное воплощение, становясь невидимым каркасом, организующим танец человека с информационными системами.

Конструктивистский модульный принцип и идея сборности, впервые явленные миру Владимиром Татлиным и Александром Родченко, переживают эпоху Возрождения в сфере алгоритмического и генеративного дизайна. Изначально предназначенные для материальных воплощений — от монументальных проектов до дизайна одежды — эти принципы теперь материализуются в виде параметрических моделей и кодопорожденных визуальных симфоний. Генеративный дизайн, движимый логикой алгоритмов, наследует конструктивистскую веру в художника-инженера, созидающего по законам целесообразности. Модульность здесь превращается в создание адаптивных систем, способных к бесконечным вариациям, основанным на скромном наборе исходных правил, что напрямую перекликается с поисками универсального пластического языка, столь характерными для авангарда. Этот подход демонстрирует, как технический детерминизм конструктивистов нашел свой идеальный дом в компьютерных технологиях, где искусство и точный расчет сливаются в едином порыве.

Transmitter Дмитрия Морозова (псевдоним: vtol:) 22.09.23

Дмитрий Морозов (псевдоним: vtol:) 23.01.22 Adad

Анализируя яркие примеры российского медиаискусства, можно без труда проследить эту неразрывную связь. В области генеративного искусства художники, такие как Дмитрия Морозова (псевдоним: vtol:), создают произведения, в которых алгоритмы программируются для сотворения визуальных композиций, вдохновленных супрематической палитрой и принципами динамического построения. Эти произведения — не мертвые цитаты; это живые, дышащие системы, в которых наследие авангарда оживает в бесконечном процессе алгоритмической генерации, где каждое состояние неповторимо, но подчинено изначальным, заданным художником законам. Подобные практики возводят диалог с авангардом из области стилизации в сферу методологии, где художник работает не с формой как таковой, а с порождающей ее системой, что является своего рода воплощением утопической мечты о создании нового, саморазвивающегося искусства.

Башня Татлина рядом с Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге, если бы она была установлена (VR-технологии)

Другим знаковым направлением является создание VR/AR-реконструкций утопических проектов авангарда, таких как легендарная «Башня Татлина». Перенос неосуществленного архитектурного манифеста в иммерсивную цифровую среду радикально меняет восприятие авангардной утопии. Зритель получает возможность не просто созерцать, но и телесно ощутить пространство, которое прежде существовало лишь в виде чертежей и макетов. Иммерсивность, понимаемая как «физический и психологический опыт всепоглощающего присутствия», стирает границу между концепцией и чувственным переживанием. В проектах, подобных VR-реконструкции «Памятника III Интернационала», утопия перестает быть умозрительной моделью и становится временно обитаемым миром. Этот опыт заставляет переосмыслить революционный пафос авангарда: его стремление к тотальному преобразованию среды и созданию «нового человека» обретает второе дыхание в эпоху, когда цифровые технологии сами стали могущественным инструментом трансформации реальности и человеческого восприятия. Современные исследования подтверждают, что подобные иммерсивные среды способны вызывать мощный эмоциональный отклик и влиять на когнитивные процессы зрителя, делая их эффективным средством для ревизии историко-культурного наследия.

Таким образом, цифровой конструктивизм — это не поверхностная стилизация, а глубокое и содержательное развитие традиций русского авангарда. Принципы супрематической композиции и конструктивистского модуля, преображенные в язык UI/UX-дизайна и алгоритмического искусства, демонстрируют свою непреходящую эвристическую ценность, выходя за рамки своей исторической эпохи. Российское медиаискусство, посредством генеративного искусства и иммерсивных реконструкций, ведет захватывающий диалог с наследием Малевича и Татлина, переосмысляя их утопические проекты в контексте современных технологических и социальных вызовов. Этот диалог свидетельствует о том, что авангардная парадигма, с ее непоколебимой верой в преобразующую силу искусства и стремлением к синтезу художественного и технического творчества, остается живым и плодотворным источником для актуальных художественных стратегий в цифровую эпоху.

Заключение

Проведенное исследование убедительно демонстрирует, что наследие русского авангарда — супрематизма Малевича и конструктивизма Родченко — не является застывшим историческим фактом. Напротив, его принципы прошли сложную эволюцию, став концептуальным фундаментом для современных визуальных практик.

От метафизики базовой формы у Малевича и утилитарного подхода «искусства как производства» у Родченко это наследие было творчески переосмыслено в советском модернизме 1960-80-х годов, выступившем «мостом» между эпохами. В современном российском дизайне, в частности в феномене студии «Захар Гаш», происходит осознанная ревизия авангарда, трансформирующая его в методологию «неоконструктивизма».

Наиболее ярко преемственность проявляется в цифровую эпоху. Принципы супрематической композиции и конструктивистской модульности нашли свое новое воплощение в UI/UX-дизайне, генеративном искусстве и иммерсивных VR-реконструкциях, что позволяет говорить о рождении «цифрового конструктивизма». Таким образом, идеи авангарда, с их верой в преобразующую силу искусства и стремлением к синтезу формы и функции, не только сохраняют актуальность, но и продолжают порождать новые художественные и проектные стратегии, оставаясь живым источником вдохновения.

Антонова, А. Советский графический дизайн. 1950-1980-е / А. Антонова. — М. : ABCdesign, 2021. — 256 с. — Текст: электронный // Moscow Design Museum: [сайт]. — URL: https://moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/ (дата обращения: 15.11.2025).

Жадова, Л. А. Малевич. Супрематизм и революция в русском искусстве / Л. А. Жадова. — М. : Трилистник, 2007. — 350 с. — Текст: электронный // Pure Portal СПбГУ: [сайт]. — URL: https://pureportal.spbu.ru/files/103461501/_Soviet_Art_2022.pdf (дата обращения: 15.11.2025).

Кандинский, В. Текст художника [Текст] / В. Кандинский, К. Малевич. — М. : ABCdesign, 2019. — 200 с. — Текст: электронный // КиберЛенинка: [сайт]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsvet-v-abstraktnoy-zhivopisi-rossii-nachala-hh-veka (дата обращения: 15.11.2025).

Концептуальное влияние Баухауса на современный графический дизайн в образовательной сфере. — Текст: электронный // КиберЛенинка: [сайт]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnoe-vliyanie-bauhausa-na-sovremennyy-graficheskiy-dizayn-v-obrazovatelnoy-sfere (дата обращения: 15.11.2025).

Лаврентьев, А. Н. Лаборатория конструктивизма. Опыты графического моделирования / А. Н. Лаврентьев. — М. : Грантъ, 2000. — 240 с. — Текст: электронный // РГГУ: [сайт]. — URL: https://rghpu.ru/uploads/catalogfiles/4308_09-lavrentev.pdf (дата обращения: 15.11.2025).

Родченко, А. В. Опыты для будущего / А. В. Родченко. — М. : Грантъ, 1996. — 320 с. — Текст: электронный // ОРРК: [сайт]. — URL: https://orpk.org/books/1988 (дата обращения: 15.11.2025).

Стригалев, А. А. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практики / А. А. Стригалев. — М. : БуксМАрт, 2019. — 480 с. — Текст: электронный // Academia.edu : [сайт]. — URL: https://www.academia.edu/14012301/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84_1920_1930_%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 (дата обращения: 15.11.2025).

Tupitsyn, M. The Soviet Photograph, 1924-1937 / M. Tupitsyn. — New Haven: Yale University Press, 1996. — 256 p. — Text: electronic // Internet Archive: [website]. — URL: https://archive.org/details/sovietphotograph0000tupi (дата обращения: 15.11.2025).

Vasilieva, E. Bauhaus Educational Strategy on the Basic Principles of the Design System / E. Vasilieva, K. Pozdnyakova. — Text: electronic // ResearchGate: [website]. — URL: https://www.researchgate.net/publication/368456457_Vasilieva_E_Pozdnyakova_K_2022_Bauhaus_Educational_Strategy_on_the_Basic_Principles_of_the_Design_System_Art_and_Design_History_and_Practice_Materials_of_the_Conference_St_Petersburg_The_Saint_Petersb (дата обращения: 15.11.2025).

Вестник университета. — Текст: электронный // РГГУ: [сайт]. — 2024. — № 5. — URL: https://rghpu.ru/uploads/catalogfiles/7538_2024_3_1_vestnik_5.pdf (дата обращения: 15.11.2025).

Акопов, В. Наследие Валерия Акопова: легенды советского графического дизайна [Электронный ресурс] // Ельцин Центр. — URL: https://yeltsin.ru/news/nasledie-valeriya-akopova-legendy-sovetskogo-graficheskogo-dizajna/ (дата обращения: 15.11.2025).

Артхив. Александр Михайлович Родченко: Работы [Электронный ресурс]. — URL: https://artchive.ru/artists/2124~Aleksandr_Mikhajlovich_Rodchenko/works (дата обращения: 15.11.2025).

Артхив. Владимир Евграфович Татлин [Электронный ресурс]. — URL: https://artchive.ru/artists/2136~Vladimir_Evgrafovich_Tatlin (дата обращения: 15.11.2025).

Артхив. Казимир Малевич: «Супрематизм. Желтый четырехугольник на белом фоне» [Электронный ресурс]. — URL: https://artchive.ru/kazimirmalevich/works/16421~Suprematizm_zheltyj_chetyrekhugol'nik_na_belom_fone (дата обращения: 15.11.2025).

Арзамас. Как понять русский авангард [Электронный ресурс] // Arzamas. — URL: https://arzamas.academy/materials/436 (дата обращения: 15.11.2025).

Арзамас. Родченокко: 7 фактов об Александре Родченко [Электронный ресурс] // Arzamas. — URL: https://arzamas.academy/mag/385-rodchenko (дата обращения: 15.11.2025).

Декоративное искусство СССР [Электронный ресурс]: журн. — Москва, 1957-1991. — URL: https://tehne.com/library/zhurnal-dekorativno-iskusstvo-sssr-moskva-1957-1991 (дата обращения: 15.11.2025).

Музеи мира. Супрематизм (автопортрет в двух измерениях) — Казимир Малевич [Электронный ресурс]. — URL: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/3594-suprematizm-avtoportret-v-dvuh-izmerenijah-kazimir-malevich.html (дата обращения: 15.11.2025).

Русский архив искусства. Документ E13493 [Электронный ресурс]. — URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/E13493 (дата обращения: 15.11.2025).

Тогда. «Великая утопия»: Русский авангард 1992 года [Электронный ресурс] // Тогда. — 2021. — № 3250. — URL: https://www.togdazine.ru/article/3250 (дата обращения: 15.11.2025).

Тогда. Рождение конструктивизма: «Красный паук» Гана и Чужак [Электронный ресурс] // Тогда. — 2022. — № 7106. — URL: https://www.togdazine.ru/article/7106 (дата обращения: 15.11.2025).

Тогда. Человек с фотоаппаратом: Родченко в кино [Электронный ресурс] // Тогда. — 2020. — № 1437. — URL: https://www.togdazine.ru/article/1437 (дата обращения: 15.11.2025).

Татлин, В. Е. Композиция «Месяц май» [Электронный ресурс] // WikiArt. — URL: https://www.wikiart.org/ru/vladimir-tatlin/composition-the-month-of-may (дата обращения: 15.11.2025).

VTOL. Современное искусство, кураторские и исследовательские проекты [Электронный ресурс]. — URL: https://vtol.cc/ (дата обращения: 15.11.2025).

Sila Sveta. Argy New World. Soho Garden Dubai [Электронный ресурс]. — URL: https://www.silasveta.com/projects/argy-new-world-soho-garden-dubai (дата обращения: 15.11.2025).