Белое как пространство видимости

Когда картина перестаёт что-либо изображать, она начинает просто быть — подобно свету, воздуху или тому пространству, в котором осуществляется взгляд.

В этом переходе от плоскости к пространству рождается новое искусство — не о том, что видеть, а о том, как.

----- Концепция.

Русский авангард начала XX века стал поворотным моментом в истории мирового искусства. В это время живопись перестала быть окном в реальность — она превратилась в самостоятельную систему видимости.

Малевич, Попова, Лисицкий, Суетин и их современники не просто искали новый художественный язык — они сформулировали новое понимание самого акта зрения.

Белое поле, линии и плоскости перестали быть декоративными элементами и обрели смысл среды, в которой рождается восприятие.

Именно в этом — уникальность авангарда: он перенёс внимание с изображения на сам процесс видения.

Сегодня этот сдвиг возвращается в другой форме — в пространстве иммерсивных медиа, где зритель оказывается не перед изображением, а внутри него.

Современные художники света и алгоритмических систем — от Джеймса Туррелла до Рефика Анадола — воплощают те же принципы, которые сто лет назад формулировались на уровне живописной плоскости.

Тема исследования выбрана для того, чтобы показать, как идеи русского авангарда стали основой новой визуальной парадигмы — культуры иммерсивности, где искусство больше не представляет мир, а создаёт его чувственную модель.

Принцип отбора материала

Для визуальной части исследования отобраны произведения авангардных художников (Казимир Малевич, Любовь Попова, Николай Суетин, Василий Кандинский, Павел Филонов) и их современные параллели в медиа- и световом искусстве (Джеймс Туррелл, Олафур Элиассон, Токудзин Ёсиока, Соу Фудзимото, Рёдзи Икеда, Рефик Анадол, Midjourney).

Критерием выбора служит не сюжет и не стиль, а принцип организации света и пространства: как изображение превращается в среду, а зритель — в активного участника опыта видимости.

Важным было наличие доступных визуальных материалов высокого качества — работ из музейных коллекций, документированных инсталляций, а также авторских нейросетевых генераций, созданных специально для финального раздела исследования.

Теоретическая часть исследования опирается на труды по истории авангарда и современного искусства:

Казимир Малевич. От кубизма и футуризма к супрематизму (1916); Василий Кандинский. О духовном в искусстве (1910); Борис Гройс. Обратная перспектива (1992); Клэр Бишоп. Installation Art: A Critical History (2005); Олафур Элиассон. Experience (2019); Рефик Анадол Студио. Machine Hallucinations: Project Notes (2021).

При анализе визуального ряда внимание уделено способам построения видимого пространства, отношениям света, цвета и пустоты. Источники служат не иллюстрацией, а теоретическим контекстом, который позволяет проследить преемственность между авангардом и цифровыми практиками.

Рубрикатор

Исследование состоит из пяти логически связанных разделов, которые прослеживают эволюцию «плоскости» — от холста к цифровому пространству.

Каждый раздел соединяет произведения разных эпох по принципу внутреннего соответствия: от плоской картины — к пространству света, от оптического восприятия — к иммерсивному опыту.

I. Картина как поле — Малевич и Туррелл. Белое как состояние света.

II. Среда как конструкция — Попова и Элиассон. Белое как структура движения.

III. Архитектура света — Суетин, Малевич, Ёсиока, Фудзимото. Белое как материал пространства.

IV. Среда как мысль — Кандинский, Филонов, Икеда, Анадол. Свет как структура мышления.

V. Алгоритм как художник — нейросетевое искусство (Midjourney). Белое как вычислительная среда.

Ключевой вопрос: как идеи русского авангарда — прежде всего представление о белом поле как среде видимости — повлияли на формирование визуальной логики современного иммерсивного искусства?

Гипотеза: авангард не только предвосхитил визуальный язык XXI века, но и заложил сам принцип иммерсивности — переход от изображения к организации восприятия. Иммерсивное искусство не разрушает традицию авангарда, а завершает её: плоскость становится пространством, а свет — универсальной материей опыта.

----- I. Картина как поле.

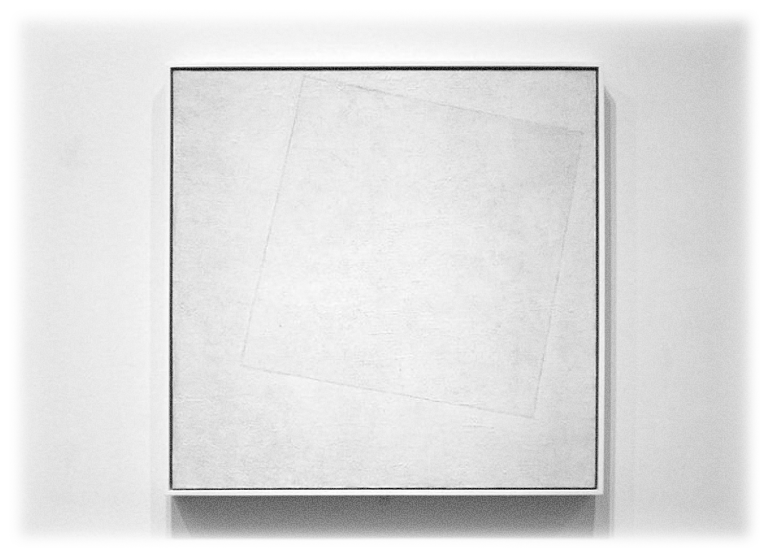

Казимир Малевич первым дал белому не декоративную, а смысловую функцию. В «Белом на белом» две плоскости — квадрат и фон — различаются не цветом, а состоянием света.

Казимир Малевич. Белое на белом. 1918 г. Холст, масло. Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк. Вид полотна крупным планом (слева) и в экспозиции (справа).

Здесь нет предмета, нет даже контраста — есть лишь минимальное смещение яркости и едва видимые детали. Глаз ищет форму, но обнаруживает только следы света.

Белое перестаёт быть пустотой: оно становится пространством, в котором сама видимость работает.

Это уже не живопись, а опыт восприятия — прототип того, что позже станет иммерсивной средой.

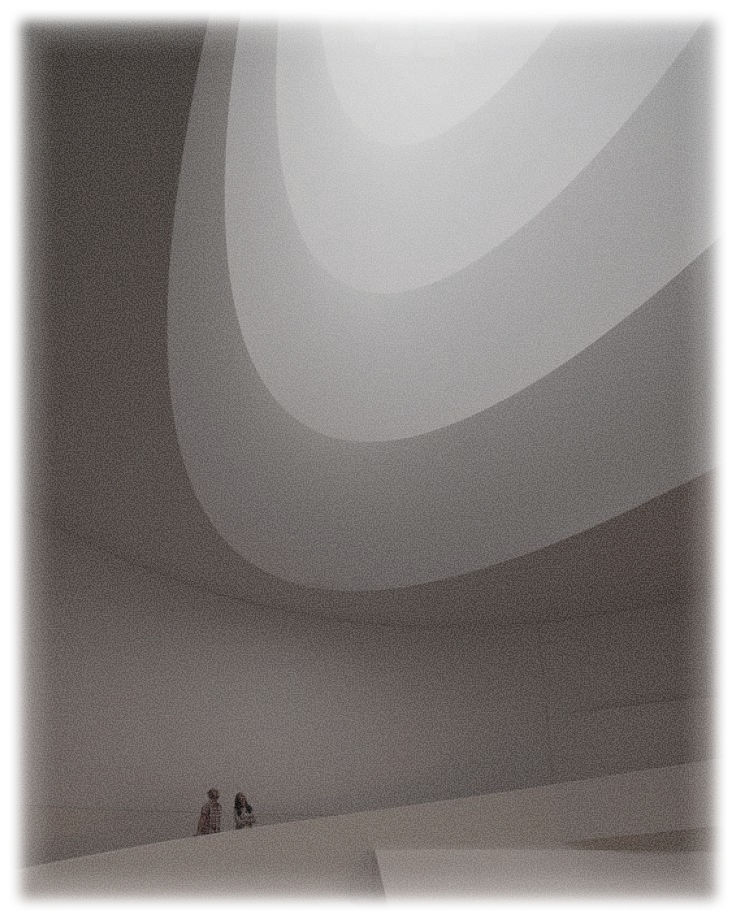

Джеймс Туррелл в «Атен Рейн» повторяет этот принцип, но делает его физическим. Его куполообразное пространство заполнено слоями света, границы которых невозможно зафиксировать — глаз буквально плавает в свете.

Джеймс Туррелл. Aten Reign. 2013 г. Инсталляция, свет, архитектурное пространство. Музей Гуггенхайма (Guggenheim Museum), Нью-Йорк. Общий вид купола (слева) и фрагмент светового поля (справа).

Туррелл создаёт картины без холста: свет не освещает, а существует сам по себе.

Джеймс Туррелл. Aten Reign. 2013 г. Инсталляция, свет, архитектурное пространство. Музей Гуггенхайма (Guggenheim Museum), Нью-Йорк. Общий вид купольной части инсталляции.

Белое у Малевича и свет у Туррелла работают одинаково: они не представляют, а проявляют. В обоих случаях зритель становится не наблюдателем, а участником — его взгляд завершает работу произведения.

Обратная сторона света.

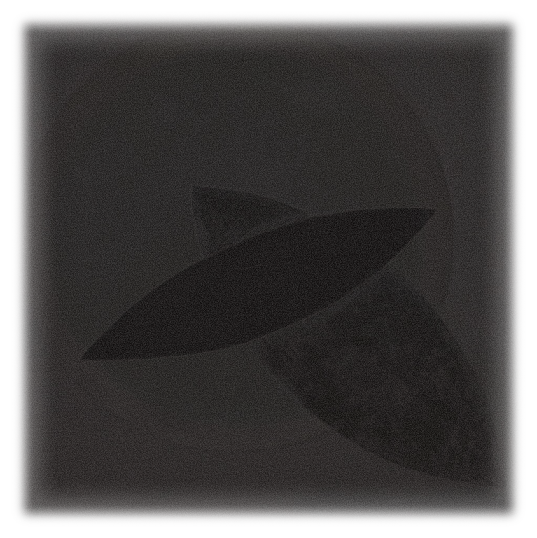

Если у Малевича белое означало появление света — тот момент, когда становится возможным само видение, то у Александра Родченко в работе «Чёрное на чёрном» свет не исчезает, а уходит вглубь зрения.

Два пересекающихся прямоугольника почти сливаются с фоном: различие между ними едва заметно, и глаз начинает видеть не предмет, а собственную попытку различить.

Александр Родченко. Чёрное на чёрном. 1918 г. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Вид картины в экспозиции (слева) и фрагмент поверхности (справа).

Родченко доводит идею Малевича до предела — там, где «Белое на белом» показывает появление света, «Чёрное на чёрном» показывает, что даже его отсутствие остаётся формой видимости.

Через век ту же идею воплощает Аниш Капур в инсталляции «Падение в Лимб».

На полу — идеально круглая яма, покрытая пигментом Vantablack, который поглощает до 99,96% света.

С первого взгляда кажется, что перед нами плоский чёрный диск — глаз не способен определить глубину, и пространство буквально «обрушивается».

Это тот же опыт, что и у Родченко: видимость перестаёт отражать, она становится провалом в саму себя.

Аниш Капур. Descent into Limbo. 1992 / 2018 гг. Инсталляция, пигмент Vantablack, бетон. Fundação de Serralves, Порту. Общий вид чёрного провала в галерейном пространстве.

Чёрное здесь — не отрицание света, а его инверсия, та же самая среда без предмета, только с обратной стороны спектра.

----- II. Среда как конструкция.

Любовь Попова в «Живописной архитектуре» делает решительный шаг: плоскость у неё превращается в конструкцию движения.

Белый становится опорной структурой, без которой цветовые массы распались бы.

Попова фактически выстраивает чертёж новой видимости, в которой белое — это уже не фон, а логика пространства.

Белые участки холста не служат паузами между цветами — напротив, они удерживают композицию, создают ритм, поддерживают равновесие.

Любовь Попова. Живописная архитектура. 1918 г. Холст, масло. Москва.

Олафур Элиассон развивает ту же идею в «Проекте Погода». Его огромный световой диск становится центральным средообразующим элементом, формируя особую атмосферу, в которой влажный туман рассеивает свет, а зрители превращаются в точки внутри этого сияющего поля.

Олафур Элиассон. The Weather Project. 2003 г. Инсталляция, монохромный свет, туман. Tate Modern, Лондон. Общий вид экспозиционного зала с искусственным «солнцем».

Как и у Поповой, структура здесь рождается из взаимодействия света и пустоты. Белое — точнее, световые лучи — выполняют ту же функцию, что и белые паузы на её холсте: они организуют ритм пространства и задают границы восприятия.

В обоих случаях художник перестраивает отношение формы и среды: фон перестаёт быть нейтральным и становится активным элементом композиции.

Это переход от живописи к архитектуре видимости, где свет сам формирует пространство.

----- III. Архитектура света.

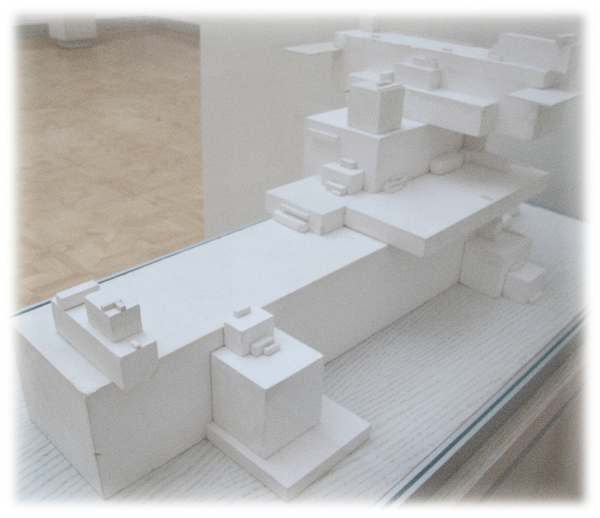

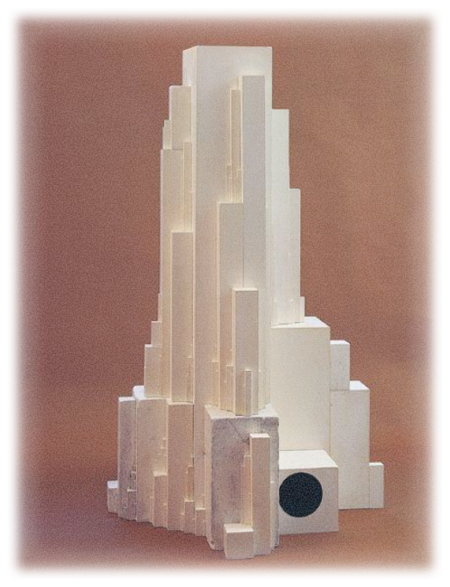

Русский авангард стремился воплотить живописные принципы в объём — в этом смысле «Архитектоны» Малевича и керамика Николая Суетина становятся первыми моделями «световой архитектуры».

Здесь белое выступает не как цвет, а как условие существования формы.

Николай Суетин. Супрематический чайник. 1923–1924 гг. Фарфор, роспись, Государственный Русский музей. Справа — Казимир Малевич. Архитектон Альфа (реконструкция по эскизам, 1923 г.). Дерево, гипс.

Глазурь на керамике Суетина отражает свет, превращая поверхность в источник сияния. Архитектоны Малевича, напротив, построены на матовом белом, которое рассеивает луч и растворяет объём в пространстве.

В обоих случаях белое становится способом сделать материю «нематериальной» — превратить вещество в свет.

Казимир Малевич. Архитектон Гота. 1923 г. Гипс, реконструкция. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Слева — модель архитектона; справа — Николай Суетин. Супрематическая керамика. 1923–1925

Современные архитекторы света продолжают эту линию буквально. Токудзин Ёсиока в «Стеклянном чайном доме KOU-AN» создаёт павильон из стекла, где белое рождается не от краски, а от рассеяния света.

Tokujin Yoshioka. KOU-AN Glass Tea House. 2015 г. Киото, Япония. Вид павильона на фоне заката.

Tokujin Yoshioka. KOU-AN Glass Tea House. 2015 г. Киото, Япония. Общий вид стеклянного павильона (слева) и интерьер с чайной зоной (справа).

Дом Су Фудзимото «House NA» делает то же самое: здесь пространство формируется не стенами, а светом, проходящим сквозь многочисленные уровни и прозрачные перегородки.

Оба проекта воплощают мечту авангарда — архитектуру без тени, где свет становится не украшением, а самой материей пространства.

Sou Fujimoto Architects. House NA. 2012 г. Токио, Япония. Общий вид фасада (слева) и интерьера (справа). Белое пространство как непрерывное поле взаимодействия.

Так идеи Суетина и Малевича материализуются: свет становится строительным веществом, а белое — пространственным принципом. То, что в 1920-е существовало как модель на холсте, сегодня реализуется из стекла и фотонов.

----- IV. Среда как мысль.

Когда Василий Кандинский писал «На белом II», он понимал композицию как музыкальную схему движения. Белое пространство здесь — не пустота, а тишина, необходимая для звучания линий и форм. Каждый элемент подчинён ритму: глаз не просто смотрит, а читает.

Кандинский впервые формулирует принцип, по которому позже будет работать цифровое искусство — форма как функция времени и ритма, а не имитация объекта.

Василий Кандинский. Композиция VIII. 1923 г. Холст, масло. Музей Гуггенхайма (Guggenheim Museum), Нью-Йорк. Пример синтеза линии, цвета и геометрического ритма в пространстве белого.

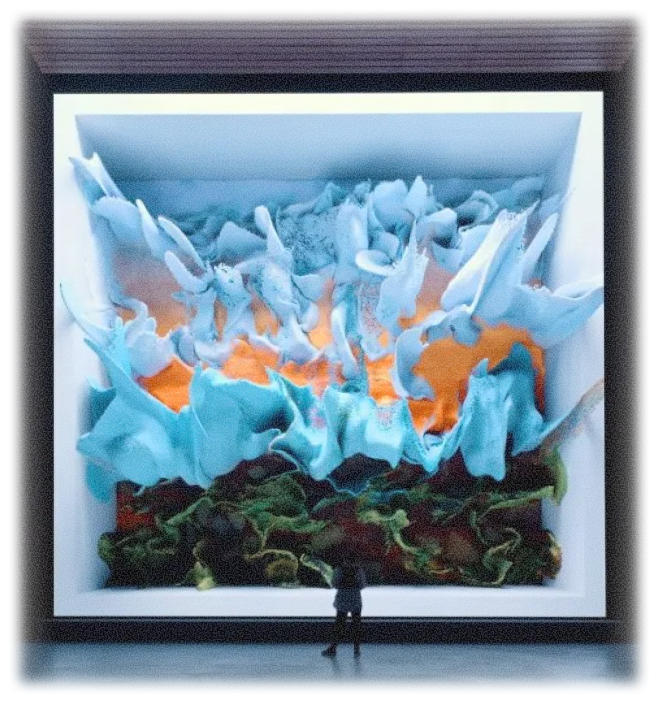

В XXI веке эту идею воплощает Рёдзи Икэда.

В его серии «Вселенная данных» звуковые и визуальные потоки образуют чистую структуру света и информации.

Экран превращается в пространство восприятия, где каждый импульс — это не изображение, а единица ритма.

Refik Anadol. Machine Hallucinations — Space: Metaverse. 2021 г. Медиаинсталляция, LED-экран. Зал восприятия данных в процессе генерации изображения.

На экране, как на холсте Кандинского, — точки, линии, импульсы, которые существуют не как изображение, а как самостоятельная система.

Белое свечение экранов становится современным эквивалентом супрематического фона: оно не украшает, а создаёт само условие видимости.

Refik Anadol. Data-verse. 2019–2021 гг. Инсталляция, цифровая проекция. Венецианская биеннале, 59-я международная выставка. Фрагмент экспозиции с визуализацией потоков данных.

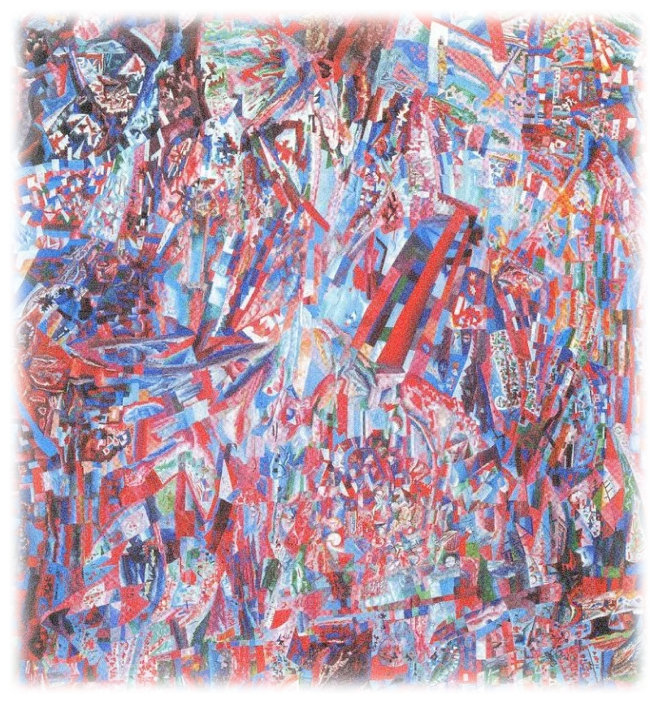

Павел Филонов в «Формуле весны» создаёт микровселенную, где каждая клетка полотна живёт собственной ритмикой. Рефик Анадол в «Машинных галлюцинациях» делает то же самое — из миллионов пикселей выстраивает органическую структуру, в которой алгоритм имитирует дыхание живописи. Разница лишь в масштабе и носителе: у Филонова — кисть и пигмент, у Анадола — код и свет.

Павел Филонов. Формула весны. 1912–1913 гг. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Справа — Refik Anadol. Quantum Memories. 2020 г. Медиаинсталляция, LED-панели, Мельбурн.

Но логика у обоих художников одинакова: изображение перестаёт быть отражением внешнего мира и превращается в форму мышления — процесс, который можно увидеть, так же как раньше можно было увидеть предмет.

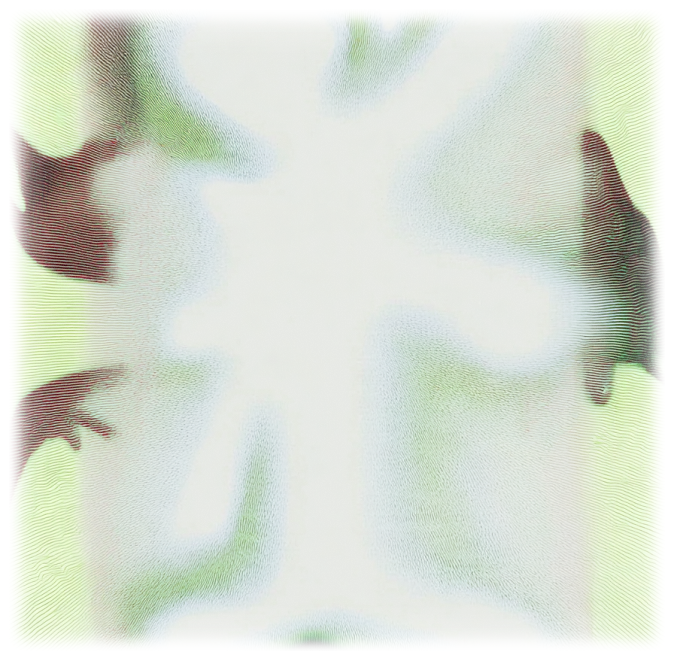

----- V. Алгоритм как художник.

Машинное зрение воссоздаёт логику супрематизма.

(Супрематизм — отказ от изображения предметов ради чистых геометрических форм и цветов, выражающих «чистое чувство» и внутреннюю энергию мира)

Автор — Полина Березина. Без названия. 2025 г. Цифровая графика, генеративная нейросеть Midjourney.

В генеративных системах, таких, как Midjourney, изображение рождается не из наблюдения, а из описания: текст превращается в свет, а белое — в вычислительное пространство, где форма возникает не из материи, а из вероятности.

Автор — Полина Березина. Без названия. 2025 г. Цифровая графика, генеративная нейросеть Midjourney.

Нейросеть создаёт изображение из белого шума — так же, как Малевич строил видимое из небытия.

Она не «рисует» в привычном смысле, а конструирует поле вероятностей, где форма возникает из данных, а не из материи. Так живопись смещается от изображения предмета к созданию самой видимости — к пространству, где видимое рождается без зрителя.

Автор — Полина Березина. Без названия. 2025 г. Цифровая графика, генеративная нейросеть Midjourney.

----- Заключение.

За столетие видимость прошла путь от холста до экрана, от мазка до алгоритма, от белого поля до световой комнаты.

Авангард разрушил плоскость, а иммерсивная культура — границы пространства. Но их общий вектор остаётся неизменным: изображение перестаёт быть картиной мира и становится средой опыта. То, что Малевич делал на квадратном холсте, сегодня выполняет цифровая архитектура — она тоже строит видимость. Белое больше не фон живописи, а универсальная субстанция восприятия — в музее, на экране, в свете.

Супрематизм оказался не концом живописи, а началом новой визуальной системы, в которой человек уже не смотрит на искусство — он живёт внутри него.

Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму. — 1916.

Кандинский В. О духовном в искусстве. — 1910.

Гройс Б. Обратная перспектива. — 1992.

Bishop C. Installation Art: A Critical History. — London: Tate Publishing, 2005.

Eliasson O. Experience. — London: Phaidon Press, 2019.

Refik Anadol Studio. Machine Hallucinations: Project Notes. — 2021.

К. Малевич. «Белое на белом» (1918). Источник: Muzey-Mira. URL: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/3613-beloe-na-belom-belyj-kvadrat-kazimira-malevicha.html (дата обращения: 13.11.2025).

James Turrell Exhibition, Guggenheim Museum. Источник: Guggenheim Museum Official Website. URL: http://web.guggenheim.org/exhibitions/turrell/ (дата обращения: 13.11.2025).

К. Малевич. «Супрематизм» (ГТГ). Источник: Третьяковская галерея. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/145658 (дата обращения: 13.11.2025).

Anish Kapoor. Descent into Limbo (1992). Источник: Anish Kapoor Official Website. URL: https://anishkapoor.com/75/descent-into-limbo (дата обращения: 13.11.2025).

Русский музей VRM. «Живопись XX века». URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-1635/index.php (дата обращения: 13.11.2025).

Olafur Eliasson. The Weather Project (2003). Источник: Olafur Eliasson Official Website. URL: https://olafureliasson.net/artwork/the-weather-project-2003/ (дата обращения: 13.11.2025).

Refik Anadol Studio. Machine Hallucination. URL: https://refikanadolstudio.com/projects/machine-hallucination/ (дата обращения: 13.11.2025).

К. Малевич. «Архитектоны». Источник: Русский музей VRM. URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/20/malevich_ks_arhitekton_alfa_1920_sk_2052/index.php (дата обращения: 13.11.2025).

Sou Fujimoto Architects. House NA. Источник: ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/230533/house-na-sou-fujimoto-architects (дата обращения: 13.11.2025).

В. Кандинский. «Композиция VIII». Источник: WassilyKandinsky.ru. URL: https://www.wassilykandinsky.ru/work-50.php (дата обращения: 13.11.2025).

Сайт: Дзен. URL: https://dzen.ru/a/YmK8Q6Mian5t9L_d (дата обращения: 13.11.2025).

Tokujin Yoshioka. Kou-an Glass Tea House. Источник: ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/624930/kou-an-glass-tea-house-tokujin-yoshioka (дата обращения: 13.11.2025).

Русский музей VRM. «Живопись XX века». URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_9577/ (дата обращения: 13.11.2025).

Refik Anadol. Quantum Memories. URL: https://refikanadol.com/works/quantummemories/ (дата обращения: 13.11.2025).

Midjourney Explore. URL: https://www.midjourney.com/explore?tab=video_top (дата обращения: 13.11.2025).