Образы женской телесности в классическом изобразительном искусстве

Концепция исследования

Обоснование выбора темы:

Тема образа женского тела занимает ключевое место в развитии классического искусства. От идеализированных форм античных богинь до чувственных героинь живописи барокко образ женского тела отражает не только эстетические, но и мировоззренческие установки своего времени. Через изображение женской фигуры художники разных эпох выражали представления о красоте, гармонии, нравственности и социальной роли женщины. Изучение этих образов позволяет проследить, как менялось понимание телесности — от античной Венеры до барочных героинь проходит линия, по которой можно проследить не только эволюцию художественного стиля, но и изменение культурного взгляда на женщину и её телесность

Принцип отбора материала:

Для исследования выбраны ключевые примеры европейского искусства, в которых тело женщины становится символом эпохи: - античные статуи Афродиты и Венеры; - ренессансные изображения мадонн и Венер; - барочные образы чувственных героинь.

Отбор строится по принципу перехода идеала — от мифологической божественности к человеческой телесности и далее к эмоциональной, почти драматической пластике.

Принцип работы с источниками: Использованы академические тексты по истории искусства (Гомбрих, Панофский, Батлер, Барт), музейные каталоги Лувра, Уффици и Прадо, а также сравнительный анализ изображений, размещённых в открытых архивах музеев.

Принцип рубрикации

Исследование разделено на три смысловых блока:

1. Античность — тело как воплощение гармонии и идеала. 2. Ренессанс — тело как выражение человеческой природы и внутренней гармонии. 3. Барокко — тело как воплощение страсти и эмоциональной выразительности.

Каждый раздел включает визуальные примеры и комментарии, раскрывающие, как изменялось отношение к женскому телу и как художники использовали форму, свет и композицию для выражения этой идеи.

Ключевой вопрос:

Как изменялось восприятие и художественное представление женской телесности от античного идеала до барочной экспрессии?

Гипотеза: Переосмысление женского тела в искусстве отражает не только эстетические поиски, но и эволюцию культурных представлений о женщине как о носительнице идеала, морали и чувственности.

Античность — тело как воплощение гармонии и идеала

Античная культура заложила фундамент европейского представления о красоте. Женское тело в античном искусстве — это символ единства физического совершенства и нравственного достоинства. Скульпторы, такие как Пракситель или Фидий, стремились не передать индивидуальные черты модели, а выразить совершенную пропорцию, соответствующую математическому порядку и философии гармонии. В пластике Афродиты или Венеры отсутствует чувственность в современном смысле — это не тело человека, а образ идеала, лишённый страдания, возраста и случайности. Свет, материал и поза подчинены логике спокойствия и меры: тело как воплощение космического равновесия. Эта установка станет отправной точкой для всей последующей истории изображения женской телесности.

Римская копия Афродиты Книдской, созданная Праксителем в IV веке до н. э.

Первая обнажённая женская фигура в греческом искусстве, воплощающая идеал гармонии и меры.

«Венера Милосская». Александр, сын Менида, гражданин Антиохии на Меандре. Около 130–100 гг. до н. э.

Символ классической красоты. Сочетание мягкости и монументальности форм.

«Ника Самофракийская» 190 до н. э.

Образ победы и движения. Тело сливается с пространством и ветром.

«Венера Капитолийская». II век до н. э.

Гармония плавных линий и благородная застенчивость позы.

«Афродита из Арлеса», неизвестный мастер, I в. до н. э.,

Синтез божественности и земной грации.

«Венера Медицейская». I в. до н. э.

Идеал утончённой женственности, воплощённый в мраморе.

Бронзовая статуя Венеры Анадиомены, созданная в I или II веке.

Визуальный архетип женского рождения и обновления.

Вывод:

В античности женское тело существовало как совершенная форма, отражение космического порядка. Оно не имело индивидуальности — лишь универсальную красоту, подчинённую закону меры и пропорции. В этом теле человечество искало идеал, а не личность.

Ренессанс — тело как выражение человеческой природы и внутренней гармонии

Эпоха Возрождения возвращает античный идеал, но наполняет его новым содержанием. Теперь художников интересует не отвлечённая форма, а живое человеческое тело — со светом, дыханием, эмоциональной выразительностью. Женская фигура становится способом показать духовную красоту человека, его связь с природой и божественным началом.

У Боттичелли Венера уже не богиня вне времени, а существо, наделённое мягкостью и чувствительностью. У Леонардо и Тициана телесность приобретает индивидуальные черты — свет скользит по коже, делая тело частью живой материи мира. Ренессансное тело соединяет земное и небесное, духовное и телесное, открывая путь к пониманию человека как центра мироздания.

Таким образом, в этом блоке исследуется переход от идеализированной абстракции к одухотворённой реальности, где тело становится выражением человеческой сущности и гармонии между душой и материей.

Сандро Боттичелли. «Рождение Венеры». 1482—1486

Идеализированное тело как образ духовной любви и чистоты.

Сандро Боттичелли.«Весна» 1482

Телесность вплетена в аллегорию гармонии природы и человека.

Тициан «Венера Урбинская» 1538

Женское тело как источник интимной, земной красоты.

Тициан «Даная» 1545—1546

Чувственная, но просветлённая телесность. Момент божественного касания.

Джорджоне «Спящая Венера» 1508—1510

Женское тело как символ природного покоя и созерцания.

Лоренцо Лотто «Венера и Купидон» 1530

Ироничная, интимная трактовка античного мотива.

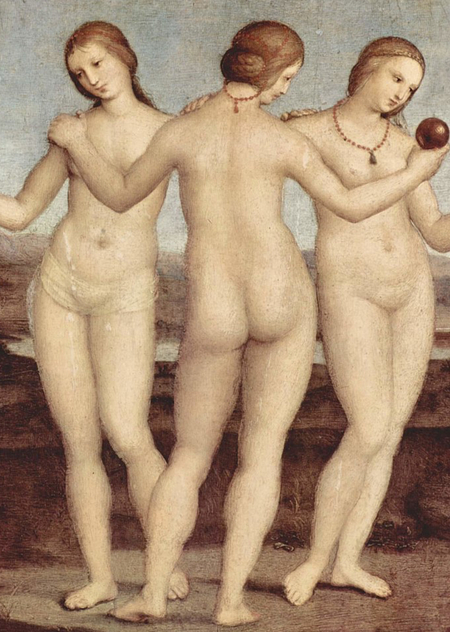

Рафаэль Санти «Три грации» 1504—1505

Гармония трёх тел — метафора равновесия красоты, дружбы и любви.

Вывод:

Ренессанс возвращает телу человеческое измерение. Женская фигура становится одухотворённой и живой, соединяя земное и небесное. Здесь тело впервые обретает индивидуальность и способность выражать внутренний мир человека.

Барокко — тело как воплощение страсти и эмоциональной выразительности

Барокко разрушает ренессансное равновесие и покой, превращая тело в арену страсти, движения и переживания. Художники этого периода стремятся к максимальной экспрессии — их героини плачут, борются, молятся, соблазняют. Женская телесность становится источником драмы: в ней соединяются чувственность, сила, боль и красота.

В живописи Рубенса плоть сияет энергией жизни, линии тела текут и дышат, отражая динамику природы. Артемизия Джентилески вводит женское тело в контекст борьбы и самоутверждения, показывая женщину не объектом, а субъектом действия. Свет, тень и композиция усиливают эмоциональное напряжение, превращая тело в символ человеческих страстей и внутренней свободы.

В этом разделе исследуется, как классический идеал красоты уступает место психологической выразительности и как телесность становится инструментом раскрытия человеческих эмоций и индивидуального опыта.

Рембрандт ван Рейн «Вирсавия в своей ванне» 1654

Женское тело здесь не идеализировано: оно дышит тяжестью и теплом, становится телом живого человека, а не символом. Рембрандт показывает момент внутреннего выбора, когда чувственность и вина соединяются в одной позе. Свет мягко очерчивает кожу, превращая плоть в носителя внутренней драмы.

Артемизия Джентилески «Аллегория таланта» 1615-1616

Обнажённая фигура, держащая компас, символизирует вдохновение и врождённый художественный дар. Для Джентилески тело — не объект созерцания, а источник творческой энергии. В изгибах тела чувствуется движение, в лице — сосредоточенность, что превращает женскую наготу в аллегорию силы и созидания.

Артемизия Джентилески «Аллегория живописи» 1630

Художница изображает саму Живопись в облике женщины. Её тело напряжено, руки тянутся к холсту — это не поза, а действие. В отличие от мужских трактовок аллегорий, Джентилески наделяет фигуру активностью и властью творить, утверждая женскую телесность как воплощение воли и вдохновения.

Артемизия Джентилески «Сусанна и старцы» 1610

Юная Сусанна изображена в момент унижения, когда мужские взгляды вторгаются в её пространство. Однако тело героини не демонстрирует покорности — это тело сопротивления. Джентилески передаёт напряжение мускулов и жестов, превращая акт насилия в визуальный образ внутренней силы и протеста.

Артемизия Джентилески «Даная» 1612

Тело Данаи озарено мягким золотым светом, символизирующим как страсть, так и судьбу. Художница передаёт момент между сном и пробуждением, когда чувственность становится метафорой принятия неизбежного. Здесь нагота — не соблазн, а переживание встречи с божественным.

Артемизия Джентилески «Лукреция» 1620-1621

Героиня изображена в преддверии смерти, но не как жертва — как человек, сохраняющий достоинство. Свет падает на тело, выделяя силу и решимость. В этой наготе нет соблазна: она трагична, правдива и исполнена внутренней власти.

Артемизия Джентилески «Клеопатра» 1633-1635

Последний миг Клеопатры превращается в визуальную поэму о свободе. Обнажённое тело, склонённое к гибели, светится внутренним огнём. Джентилески соединяет эротизм, смерть и власть в одном образе, делая тело героини символом автономии и судьбы.

Рембрандт ван Рейн «Даная» 1636

Рембрандт изображает Данаю не как идеал, а как живое тело, исполненное ожидания. Свет и тень движутся по коже, создавая ощущение дыхания. Эмоциональность сцены рождается не из сюжета, а из физического присутствия тела, которое словно преображается внутренним чувством.

Рембрандт ван Рейн «Сусанна» 1636

Трепетный момент, когда героиня оборачивается на взгляд. Плоть не совершенна, но полна человеческой уязвимости. Свет концентрируется на коже, словно обнажая не только тело, но и состояние испуга, — визуальная метафора вторжения чужого взгляда.

Питер Пауль Рубенс «Венера и Адонис» Около 1610—1611

Телесность Венеры у Рубенса воплощает барочную энергию — её тело не статично, оно движется, зовёт, живёт. Плоть полна цвета и света, выражая любовь как жизненную силу. Здесь страсть не разрушительна, а торжествующая, природная и всепоглощающая.

Вывод:

В барокко тело перестаёт быть спокойным образом красоты — оно становится ареной чувства. Женская телесность превращается в язык страсти, боли и силы, в пространство личной драмы и эмоциональной свободы.

Заключение

Эволюция образов женской телесности от античности до барокко отражает путь европейской культуры — от гармонии к индивидуальности, от идеала к переживанию. Античная богиня — символ меры; Ренессансная Венера — символ человека; Барочная героиня — символ внутренней драмы.

Женское тело в искусстве становится зеркалом эпохи. Оно фиксирует её ценности, страхи, мечты и представления о совершенстве.

В этом смысле визуальная история женской телесности — это не просто хроника форм, а история того, как человечество училось видеть женщину: сначала как идею, потом как личность, и наконец как чувствующее существо.

Гомбрих Э. Х. История искусства / пер. с англ. — Москва: АСТ, 2021. — 688 с.

Панофский Э. Значение в изобразительных искусствах / пер. с англ. — Санкт-Петербург: Азбука, 2019. — 384 с.

Батлер Дж. Гендерное беспокойство / пер. с англ. — Москва: Новое литературное обозрение, 2020. — 352 с.

Кларк К. Обнажённое. Исследование идеальной формы / пер. с англ. — Москва: Ad Marginem Press, 2020. — 320 с.

Хаузер А. Социальная история искусства и литературы / пер. с нем. — Москва: Республика, 1995. — 624 с.

Винкельман И. И. История искусства древности / пер. с нем. — Москва: Издательство «Искусство», 2000. — 448 с.

Барт Р. Мифологии / пер. с фр. — Москва: Ad Marginem, 2010. — 287 с.

Варбург А. Возрождение язычества: исследования об изображении античности в эпоху Ренессанса / пер. с нем. — Москва: НЛО, 2008. — 336 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / пер. с нем. — Москва: Медиум, 1996. — 80 с