Образ утопической Москвы в работах советских архитекторов и художников

Введение

С незапамятных времён люди грезят о будущем и предлагают самые разнообразные варианты того, как это самое будущее может выглядеть. Фантастика подразделяется на самые разные жанры и может касаться совершенно различных областей нашей жизни. Порой, стремление поскорее открыть для себя и для людей вокруг завтрашний день приводит к плохим последствиям, а порой, напротив, к технологическому, социальному или архитектурному прогрессу.

В начале XX-го века по всему миру кипит индустриализация. Российская империя в это время стоит на пороге революции и кардинального изменения строя внутри страны. Создание социалистического государства повлияет, в том числе, и на культурную и инженерную составляющие, включающие в себя, в числе прочих, архитектуру и изобразительное искусство.

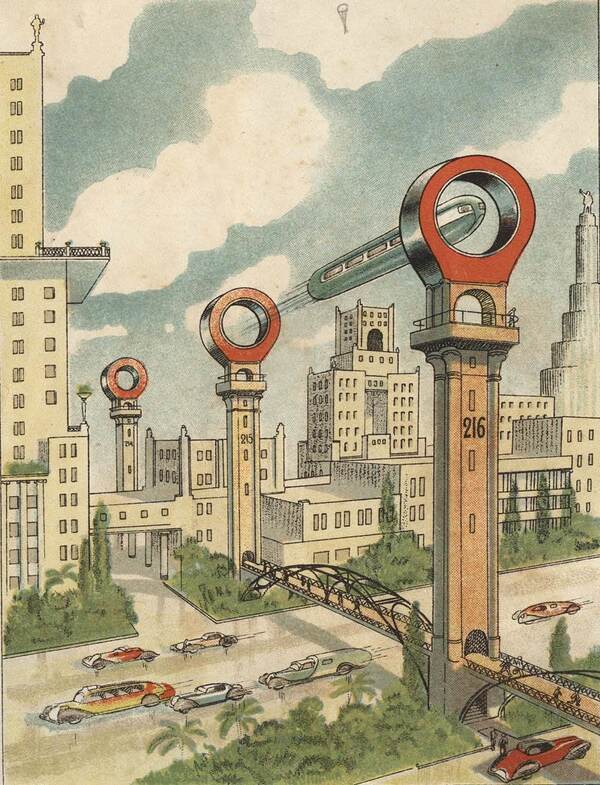

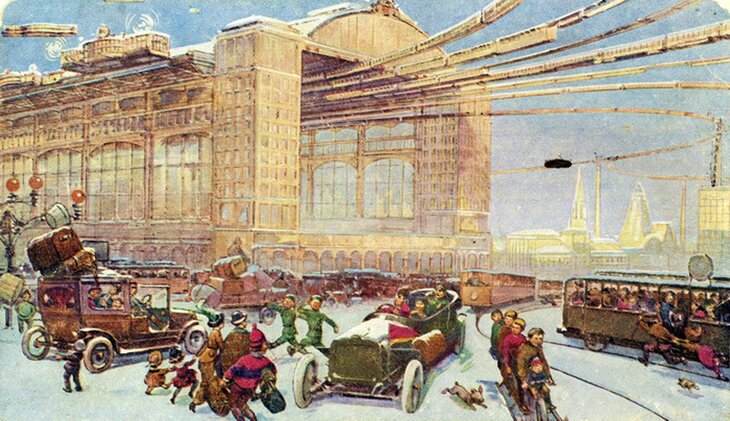

У большевиков, пришедших к власти и сменивших собой императора, разумеется, был свой взгляд на то, каким должно быть «светлое будущее» для народа. Тем не менее, перед тем, как рассказать о варианте коммунистической утопии, стоит упомянуть о тенденциях в изображении Москвы будущего, сложившихся в последние годы перед социалистической революцией. Данные тенденции мы можем проследить в фантастических открытках «Москва в XXIII веке», созданных неизвестным художником в 1914-м году по заказу московской кондитерской фабрики «Эйнем».

«Москва в XXIII веке»

Центральный вокзал. 1914.

Москворецкий мост. 1914.

Лубянская площадь. 1914.

Река Москва. 1914.

Петровский парк. 1914.

Красная площадь. 1914.

Петербургское шоссе. 1914.

Театральная площадь. 1914.

Опираясь на данные открытки, можно отметить, что в представлении жителя Российской империи образца 1914-го года основные изменения в будущем должны коснуться не столько архитектурной составляющей города, сколько его транспортной и инженерной инфраструктуры — мы можем наблюдать различные футуристичные транспортные и строительные средства, изображённые на открытках, а также метрополитен, которого в Москве на тот момент ещё не существовало. Исходя из внешнего облика города, можно догадаться, что местную буржуазию, на которую с большей вероятностью была ориентирована рекламная компания фабрики, архитектурный ансамбль столицы на тот момент вполне устраивал.

Коммунистическая Москва будущего

Первые десятилетия нового века отразились в жизни людей на территории современной России рядом больших потрясений. Приход к власти большевиков ознаменовал собой разрушение старого мира и возведение на его руинах мира нового, утопического — мира будущего. Новая философия не обошла стороной и столицу юного СССР — Москву.

Желание создать утопический город будущего во многом определило архитектурные планы и взгляд на изображение Москвы на годы вперёд. Пусть многим проектам того времени и не было суждено воплотиться в реальность, замыслы художников и архитекторов тех лет и по сей день вдохновляют власти города и частных предпринимателей, занимающихся урбанистикой, на создание зданий и пространств, подобных тем, возведение которых в советском прошлом пришлось заморозить или отменить вовсе.

В 1930-х годах и далее большевикам было важно показать, что советский человек живёт в надёжном и прогрессивном обществе, стремительными шагами идущем к светлому коммунистическому будущему — отсюда монолитность и показательное величие утверждаемых властями архитектурных проектов.

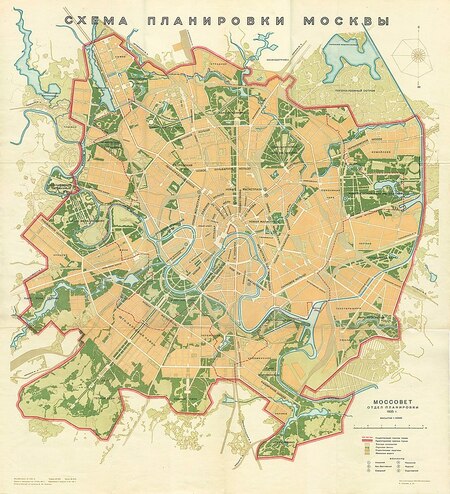

В 1935-м году ЦК ВКП (б) утверждает Генеральный план по реконструкции города Москвы. План во многом основан на идеях, возникших в большевистском обществе сразу после революции — тогда, в годы отсутствия политической стабильности, активные граждане много рассуждали о будущем советского народа. Были составлены такие проекты, как «Город будущего», «Большая Москва», «Новая Москва».

На знаменитой картине Юрия Пименова «Новая Москва» мы видим, как под воздействием Генерального плана преобразилась улица Охотный ряд — она стала широкой, больше похожей на площадь, пролегающую от метро Театральная вплоть до знаменитого Дворца Советов, к которому, как может показаться зрителю, движется центральная героиня картины.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937.

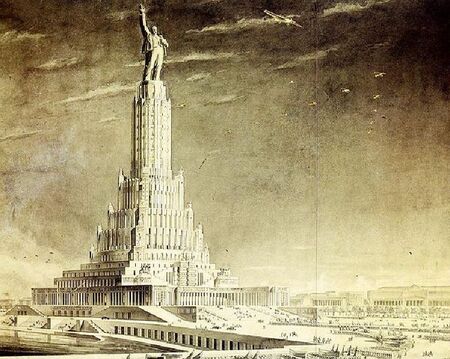

Генеральный план 1935-го года во многом был основан на идеях функционализма и авангарда, так как частично фокусировался на возведении единого городского архитектурного ансамбля. Одним из наиболее известных несвершившихся проектов Генплана–35 является Дворец Советов, который должен был быть воздвигнут на месте снесённого Храма Христа Спасителя.

Дворец Советов представлял из себя высотное здание, увенчанное огромной статуей Владимира Ленина. Дворец был запланирован, как место для проведения собраний Всесоюзного съезда Советов. Работа над проектом была заморожена из-за войны, а затем и вовсе приостановлена навсегда по причине проведения на территории СССР кампании по борьбе с архитектурными излишествами, однако проект успел прочно закрепиться в культуре, как символ несбывшегося «светлого коммунистического будущего».

Дворец Советов можно увидеть на изображениях совершенно разных жанров, начиная с социалистического реализма и заканчивая ретрофутуризмом. На картине Александра Дейнеки «Стахановцы» мы можем увидеть счастливых новаторов социалистического производства, за спинами которых высится Дворец Советов — главное здание утопической Москвы будущего.

Александр Дейнека. Стахановцы. 1937.

Особую любовь Дворец Советов снискал у авторов обложек научно-популярного журнала «Техника — молодёжи», выпускающегося с 1933-го года по сей день.

Журнал занимался и занимается популяризацией фантастики, рассуждениями о технике и кибернетике, потому обращение к образу советского будущего как нельзя кстати подходило к размещению на обложке. Так, в 1949-м году Дворец Советов появлялся на обложках номеров «ТМ» как минимум три раза.

Техника — молодёжи. 1949.

Техника — молодёжи. 1949.

Техника — молодёжи. 1930 (опубликована в 1949 году).

Стоит отметить, что последняя иллюстрация является особенно ярким примером ретрофутуризма в советском изобразительном искусстве. Ретрофутуризм, в данном случае, подразумевает представления людей прошлого о будущем, основанные сугубо на технологиях и представлениях о них, существовавших на тот момент.

В 1960-м году студия «Диафильм» выпускает диафильм «В 2017 году» с иллюстрациями Льва Смехова. Плёнка повествует о гипотетическом советском будущем. В диафильме, в том числе, фигурирует и ретрофутуристичная Москва будущего — такая, какой видели её создатели диафильма в 1960-м году. Что примечательно, к тому моменту уже не видно на её изображениях величественного Дворца Советов, зато вниманию зрителя предстаёт множество небоскрёбов, действительно напоминающих современные.

Студия «Диафильм». В 2017 году. 1960.

Студия «Диафильм». В 2017 году. 1960.

Студия «Диафильм». В 2017 году. 1960.

Небоскрёбы и ранее неоднократно фигурировали в образе футуристичной Москвы. Так, возвращаясь к несвершившимся архитектурным утопиям, мы можем вспомнить проекты, участвовавшие в конкурсе на проект ко Дворцу труда, объявленный прямо в год создания СССР — в 1922-м году. Конкретнее, в числе прочих, нас интересует один определённый проект — проект Дворца Труда братьев Весниных.

Дворец труда должен был находиться в самом центре города — между Площадью Революции, Театральной, Охотным рядом и Тверской. Здание должно было объединить в себе функции музея, гостиницы, Дома культуры, театра, городского комитета партии, обсерватории, радиостанции и даже стоянки для аэропланов. К сожалению конкурсантов, проект так и не был реализован, и в 1933-м году на его месте началось строительство гостиницы «Москва».

Проект братьев Весниных представлял из себя первое высотное здание, выполненное в канонах конструктивизма. Вместимость двух основных залов здания, большого и малого, составляла 8 тысяч и 2,5 тысячи человек соответственно.

Проект братьев Весниных. Дворец Труда. 1922.

Иным примером футуристичного архитектурного проекта, опережающего своё время, можно назвать горизонтальные небоскрёбы у Никитских ворот за авторством Эль Лисицкого. Со стенами из стекла и каркасом из стали, стоящие на трёх опорах, эти высотные здания смотрятся актуально и по сей день.

Сам Лисицкий писал, что здания стеклянных небоскрёбов у Никитских ворот предназначаются не для жилья, а для размещения в них различных государственных учреждений. Архитектор отказывался называть данные сооружения «домами» в принципе — делал он это из соображений того, что советскому городу будущего следует отказаться от понятия «индивидуального дома», как такового. Здания были спроектированы так, чтобы опоры никоим образом не мешали автомобильному движению вокруг.

Эль Лисицкий. Горизонтальные небоскрёбы. 1926.

Эль Лисицкий. Горизонтальные небоскрёбы. 1926.

Проекты высотных домов были популярны у московских урбанистов вплоть до 1960-х годов, когда начала проводиться масштабная реконструкция в районе станций метро Арбатская и Смоленская. В 1960-м году москвичи уже не придерживались позиции отказа от «индивидуального дома» — напротив, каждый мечтал о собственном, пусть и небольшом, жилье.

Чем выше, шире или длиннее дом, тем больше человек сможет получить в нём собственную квартиру. Предел инноваций для среднестатистического советского гражданина — подземная парковка и различные точки быстрого питания в пределах одного дома.

Владимир Овчининский. На чём Москва стоит и стоять будет. 1960.

Заключение

Следы несбывшейся коммунистической архитектурной мечты и по сей день находятся среди прочих зданий и площадей столицы, во многом являясь причиной архитектурной неоднородности города Москвы. Тем не менее, такая архитектурная неоднородность совершенно не является минусом столицы — напротив, это даже придаёт ей некоторой изюминки. Архитектурные проекты большевиков часто во многом опережали своё время, но одно только выполнение Генерального плана 1935-го года могло грозить столице утраченными объектами культурного наследия и последующей урбанистической катастрофой. Так или иначе, постепенно город наполняется зданиями, вдохновлёнными объектами «бумажной» архитектуры XX-го века, и пока такая застройка производится не во вред историческому наследию, городу от неё становится только лучше.

URL: https://moskvichmag.ru/gorod/kak-moskovskij-konstruktivizm-pridal-stil-kommunizmu-byl-zapreshhen-stalinym-no-v-itoge-pobedil/ (дата обращения: 16.05.2025)

Клоос Э. В. Архитектурные утопии: новая архитектурная школа в контексте постреволюционных идеологических исканий // Смысл истории, № 5, с. 148-167.

URL: https://life-ussr.ru/raznoe/sovetskie-mechty-o-podzemnoy-moskve/ (дата обращения: 16.05.2025)

URL: https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru (дата обращения: 16.05.2025)

URL: https://www.mos.ru/ (дата обращения: 16.05.2025)

URL: https://diafilmy.su/ (дата обращения: 16.05.2025)

URL: https://www.tech-journals.ru/ (дата обращения: 16.05.2025)