Образ страдания в эллинистическом искусстве

Эллинистическое искусство представляет собой ключевой этап в развитии античной пластики, когда в центре художественного внимания впервые оказывается не идеализированное тело, а человек с его внутренними переживаниями и напряжёнными эмоциональными состояниями. Именно поэтому тема «образа страдания» является значимой и методологически продуктивной: она позволяет проследить, как античное искусство переходит от классического представления о гармонии, спокойствии и норме к изображению индивидуальной драмы, боли и психологической глубины. В классическом искусстве V века до н. э. страдание практически отсутствует как художественная категория: герой изображается идеальным, уравновешенным, способным сохранять достоинство без внешних проявлений эмоций. Эллинизм же демонстрирует принципиально иное понимание человека — как существа, подверженного кризису, борьбе, внутреннему напряжению. Обращение к этой теме позволяет выявить, каким образом меняется художественное сознание эпохи и какой новый образ человека формируется в эллинистическом мире.

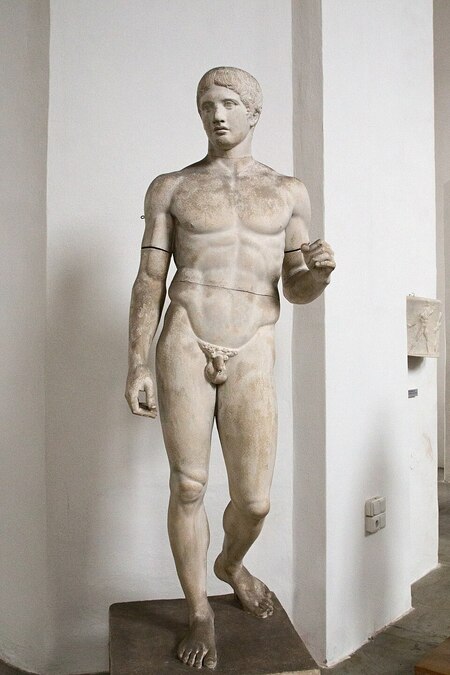

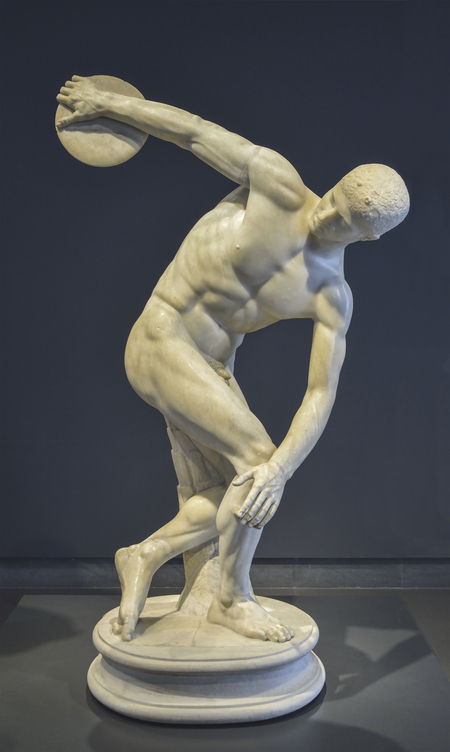

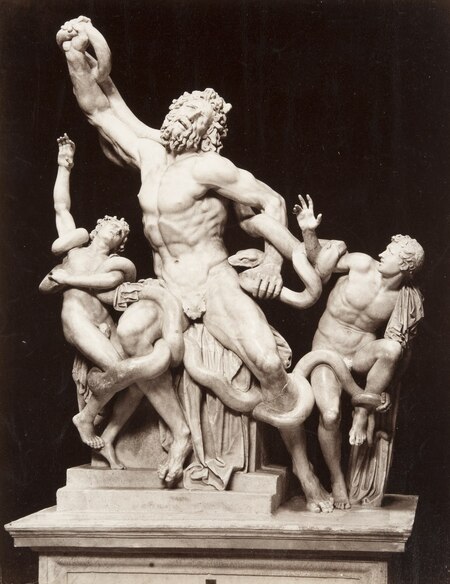

Принцип отбора визуального материала основывается на необходимости показать разные типы страдания, раскрытые в эллинистической скульптуре: физическое, эмоциональное и психологическое. В исследование включаются произведения, в которых драматическое переживание выражено наиболее полно и пластически убедительно: «Лаокоон и его сыновья», «Умирающий галл», рельефы Пергамского алтаря. Эти произведения позволяют проанализировать различные способы передачи боли — от агонии и напряжения до сдержанной скорби и благородного принятия судьбы. Классический «Дорифор» Поликлета используется как точка сравнения, позволяющая чётко показать, каким образом эллинизм отходит от канона эмоциональной сдержанности. Дополнительно привлекаются отдельные произведения Микеланджело («Раб», «Пьета») как визуальное свидетельство влияния эллинистической концепции страдания на искусство Возрождения.

Принцип рубрикации исследования строится на разделении материала по типам и уровням страдания. Первая часть посвящена сопоставлению классического идеала и эллинистической драматизации образа человека. Вторая рассматривает физическую боль, выраженную через позу, композицию, усилие и напряжение тела. Третья анализирует эмоциональное и психологическое страдание, выраженное в мимике, взгляде, жесте и индивидуальных переживаниях. Четвёртая показывает, как этот тип пластического мышления повлиял на дальнейшее развитие европейского искусства. Такая структура позволяет выстроить логичную аргументацию и от общего контекста перейти к частным наблюдениям.

Принцип работы с текстовыми источниками строится на обращении к научной литературе по античной пластике и эллинистическому искусству. Публикации используются для уточнения терминологии, исторического контекста и исследовательских подходов, необходимых для корректного проведения визуального анализа. Основной акцент в работе сохраняется на изучении самих произведений.

Ключевой исследовательский вопрос формулируется следующим образом: как эллинистическое искусство совершает переход от классического идеала спокойного героя к изображению страдающего человека с ярко выраженной индивидуальной психологией, и в чём заключается новаторство этого художественного поворота?

Гипотеза исследования заключается в том, что эллинистическое искусство вводит в античную художественную традицию новую модель человека — драматичного, уязвимого, внутренне сложного. Страдание становится средством раскрытия личности и возводится в эстетическую категорию, что предвосхищает дальнейшее развитие европейской визуальной культуры и интерес к внутреннему миру человека.

ЧАСТЬ 1: От классического идеала к эллинистической драме

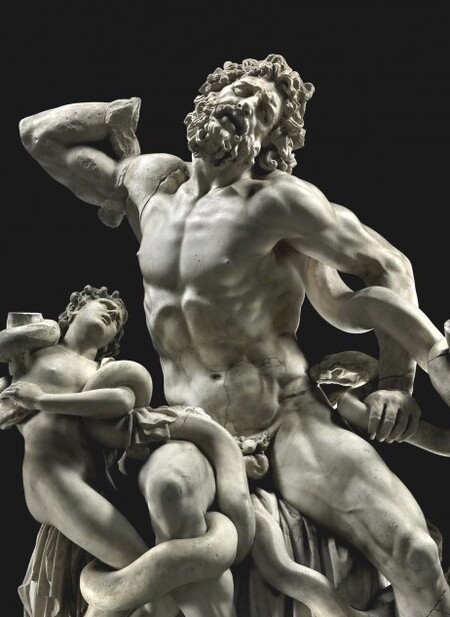

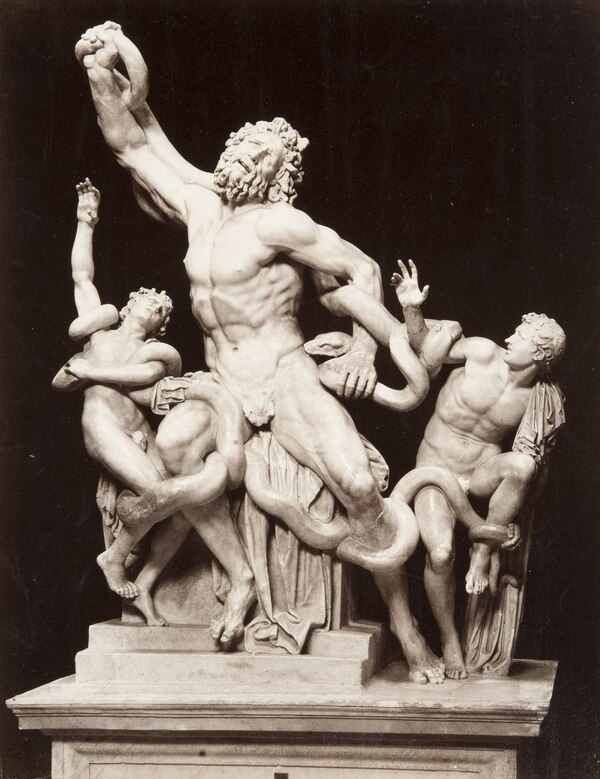

«Лаокоон и его сыновья» — мраморная скульптурная группа, представляющая троянского жреца и его детей в момент смертельной борьбы со змеями. Ок. I в. до н. э. Ватиканские музеи, Рим.

Эллинистическая эпоха (III–I вв. до н. э.) знаменует новый взгляд на человеческую натуру. Если классическая Греция утверждала идеал гармонии и эмоциональной сдержанности, то эллинизм стремится передать внутреннее состояние человека — его боль, сомнение, напряжение и трагическую уязвимость.

Страдание становится не исключением, а важным художественным переживанием: через него раскрывается индивидуальность героя.

Слева «Дорифор» — мраморная римская копия бронзовой статуи Поликлета, воплощающая классический идеал гармонии и телесного равновесия. Ок. I в. н. э. (оригинал — ок. 440 г. до н. э.).

Классический герой — воплощение меры, нормы и самоконтроля. Эллинистический герой — человек в момент внутреннего и физического кризиса. Контраст двух образов показывает смену художественного мировосприятия.

Классическое искусство стремилось к изображению совершенной, рациональной и уравновешенной человеческой природы. Даже в сценах борьбы эмоция сведена к минимуму: важно не состояние, а идеальная форма.

Метопа с изображением битвы лапифов и кентавров — мраморный рельеф с южной стороны Парфенон, мастерская Фидий. Ок. 445–440 гг. до н. э. Британский музей, Лондон.

Воин с западного фронтона храма Афины Афайи на Эгине — мраморная фигура участника битвы греков и троянцев. Ок. 490–480 гг. до н. э. Глиптотека, Мюнхен.

В эллинизме художник уже не скрывает эмоцию — он делает её главным содержанием образа. Появляются: • напряжённые позы, • динамичные диагонали, • гримасы страдания, • подчеркнутая мускулатура, • индивидуальные психологические состояния.

Это новый тип пластического мышления, основанный на эмпатии.

Слева направо — фигуры, связанные с водой: Нерей и Дорис, Океан и часть Тефиды. Северная сторона большой лестницы Пергамонского алтаря (фото: Carole Raddato, CC BY-SA 2.0).

Фрагмент «Гигантомахии» с Пергамского алтаря: гигант, пытающийся подняться. Мрамор. Пергамонмузеум, Берлин.

Как эллинистическая скульптура совершает переход от классического идеала спокойного героя к образу страдающего человека?

Какие пластические, композиционные и эмоциональные средства формируют этот новый тип художественного образа?

И каким образом изображение страдания раскрывает внутреннюю психологию героя?

«Умирающий галл» — мраморная римская копия бронзового оригинала из Пергама, изображающая смертельно раненного кельта. Ок. I в. н. э. Капитолийские музеи, Рим. Фото: Jean-Pol GRANDMONT

Далее исследование рассмотрит: 1. Физическое страдание — как передаётся боль через тело и композицию. 2. Психологическое страдание — как художники изображают эмоции, страх, напряжение. 3. Наследие эллинистического психологизма — влияние на искусство Возрождения.

Этот конфликт двух художественных систем — классической и эллинистической — станет основой визуального анализа.

Битва с гигантами. Фрагмент восточного фриза Пергамского алтаря. Мрамор. Ок. 180—159 гг. до н. э. Берлин, Государственный музей, Пергамский музей (Пергамон).

ЧАСТЬ 2: Физическое страдание: тело как выражение боли

Эллинистическая скульптура раскрывает страдание прежде всего через тело. Физическая боль выражена в динамике, спиралях, деформации формы и напряжении мускулатуры

«Лаокоон и его сыновья» — мраморная римская копия эллинистического оригинала, изображающая троянского жреца и его детей в момент смертельной борьбы со змеями. Ок. I в. до н. э. Ватиканские музеи, Рим.

Спиральная композиция Лаокоона — один из самых ярких способов передачи агонии в античной пластике. Тело выведено из равновесия, мышцы натянуты до предела.

Деталь торса Лаокоона — демонстрация спирального движения и максимального напряжения мускулатуры. Ватиканские музеи, Рим.

Эллинистические мастера подчёркивают анатомию: напряжённые мышцы становятся «пластическим эквивалентом» крика.

Фрагмент «Лаокоона» — подчёркнутое моделирование мышц передаёт физическую боль и усилие. Ватиканские музеи.

Гримаса — один из редких случаев, когда античность позволяет себе показать крик. Эллинизм впервые делает это художественной нормой.

Голова Лаокоона — выражение предельной физической боли: открытый рот, натянутые мышцы шеи, изломанные брови. Ватиканские музеи.

Сыновья Лаокоона — другой тип боли: менее героический, более беспомощный. Эллинизм показывает не только силу, но и уязвимость.

Фигуры сыновей Лаокоона — образы беспомощного страдания, противопоставленного героической стойкости отца. Ватиканские музеи.

Если Лаокоон кричит, то галл молчит — его боль передана через позу и детализированную рану.

«Умирающий галл» — мраморная римская копия бронзового оригинала из Пергама, изображающая смертельно раненного кельта. Ок. I в. н. э. Капитолийские музеи, Рим. Фото: Jean-Pol GRANDMONT

Рана на боку — центр внимания. Тело героя тяжело, склонено: боль передана через уход силы.

Рана на боку «Умирающего галла» — ключевой элемент, передающий физическое страдание и приближение смерти. Капитолийские музеи.

Падающая диагональ — пластический образ умирания. Эллинисты используют её как новый выразительный жест.

Падение тела «Умирающего галла» — композиция, выражающая ослабление и приближение смерти. Капитолийские музеи.

Физическое страдание в эллинистической скульптуре раскрывается через крайние состояния тела: борьбу, рану, агонию, падение, усталость. Эта телесная выразительность формирует новый визуальный язык — язык боли.

ЧАСТЬ 3: Эмоциональное и психологическое страдание в эллинистическом искусстве

Классика избегает выраженной эмоции, эллинизм делает её центральной частью образа. Это видно при прямом сравнении — идеальная возможность показать художественный поворот эпохи.

1. «Дискобол» Мирона. Национальный римский музей.2. «Галл, убивающий себя и жену» — римская копия эллинистического оригинала. Ок. II–I вв. до н. э. Национальный римский музей, Рим.

Эмоциональный регистр — отчаяние, связанное с осознанием поражения. Галл убивает жену и себя, чтобы избежать плена. Важна не физическая борьба, а внутренний конфликт: страшное решение, сделанное в последнюю секунду жизни.

Деталь статуи «Галл, убивающий себя и жену». Национальный римский музей.

Лаокоон выражает эмоциональную катастрофу — страх за детей и отчаяние перед неизбежностью. Это образ трагической обречённости, редкий в античном искусстве.

Деталь головы Лаокоона. Ватиканские музеи, Рим.

Фавн демонстрирует не боль и не смерть, а эмоциональную утрату контроля — усталость, опьянение, отказ от напряжения. Это состояние крайней уязвимости, редкое в античном искусстве.

«Барберини Фаун» — римская копия эллинистического оригинала. Глиптотека, Мюнхен.

Каждая фигура дышит эмоцией: ярость, страх, отчаяние. В отличие от классических рельефов, где персонажи часто «молчаливы», здесь мы видим эмоциональный хаос — столкновение чувств в масштабах всей композиции.

Фрагмент Пергамского алтаря. Пергамонмузеум, Берлин.

Эллинистическая эпоха впервые делает эмоцию центральным содержанием художественного образа. Отчаяние галла, крик Лаокоона, усталость фавна — всё это открывает новый взгляд на человека. Страдание уже не только физическое, но и психологическое: сложное, многоуровневое, глубоко человеческое.

«Галл, убивающий себя и жену» — один из самых эмоционально насыщенных образов эллинизма. Национальный римский музей.

ЧАСТЬ 4: Наследие эллинизма в искусстве эпохи Возрождения

Ренессанс восстанавливает интерес к античности, но вдохновляется не только гармонией классики. Эллинизм — экспрессивный, эмоциональный, драматичный — становится художественной опорой для мастеров Высокого Возрождения. Его язык страдания формирует новую гуманистическую модель человека.

«Страшный суд» и «Лаокоон и его сыновья»

Обе композиции строятся на экстремальной экспрессии: скрученные тела, жесты отчаяния, максимальное напряжение формы. «Лаокоон» задаёт модель физического предела, «Страшный суд» — духовного. Эллинистическая пластика боли становится основой ренессансной эсхатологической драмы.

1. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд». Фреска, 1536–1541.Алтарная стена Сикстинской капеллы, Ватикан. 2. «Лаокоон и его сыновья».ок. I в. до н. э. — I в. н. э. Ватиканские музеи, Ватикан.

«Умирающий раб» и «Умирающий галл»

Обе фигуры раскрывают момент угасания. У галла — телесная агония, у раба — медленно нарастающая внутренняя тяжесть. Эллинизм показывает поражение тела, Ренессанс — поражение духа. Позы почти идентичны, но смысл радикально различается.

Микеланджело Буонарроти. «Умирающий раб». Мрамор, 1513–1516. Музей Лувр, Париж.

«Умирающий галл». Мрамор, римская копия бронзовой эллинистической статуи, ок. I в. до н. э. Капитолийские музеи, Рим.

«Галл, убивающий себя и жену» и «Пьета»

В обоих произведениях трагедия концентрируется в точке соприкосновения тел. Эллинизм показывает жест отчаяния и саморазрушения, Ренессанс — жест любви и безграничной скорби. Формальная близость (перенос, тяжесть, наклон) делает сопоставление особенно очевидным.

«Галл, убивающий себя и жену». Мрамор, римская копия эллинистического оригинала, ок. II–I вв. до н. э. Национальный римский музей, Рим.

Микеланджело Буонарроти. «Пьета». Мрамор, ок. 1498–1499. Собор Святого Петра, Ватикан.

«Барберини-фавн» и «Ночь»

Барберини-фавн показывает усталость и физическое обессиливание: раскинутые конечности, «провалившееся» тело. В «Ночи» подобная расслабленность становится символом человеческой конечности и хрупкости. Эллинистическая физиология усталости превращается у Микеланджело в философский образ.

1. «Барберини-фавн» ок. 220–200 гг. до н. э. Глиптотека, Мюнхен. 2. Микеланджело Буонарроти. «Ночь».Надгробие Джулиано Медичи, Новая сакристия, Сан-Лоренцо, Флоренция.

Попытка вырваться (Пергам) и «Бунтующий раб»

Гигант Пергама усилием отрывает тело от земли, раб Микеланджело — от каменной глыбы. В обоих случаях страдание связано с сопротивлением: герой не просто терпит боль, а борется с ней. Эллинистический мотив борьбы с судьбой превращается у Микеланджело в метафору освобождения.

Фрагмент «Гигантомахии» с Пергамского алтаря. Мрамор. Пергамонмузеум, Берлин.

Микеланджело Буонарроти. «Бунтующий раб». Мрамор, 1513–1516. Музей Лувр, Париж.

Эллинизм создаёт язык физического страдания: боль, падение, усталость, жестокий конфликт, в которых раскрывается человеческий характер. Ренессанс, продолжая этот язык, переводит его в область духовного опыта и нравственного выбора. В сопоставлении эллинистических и ренессансных образов видно, что меняется эпоха и система смыслов, но остаётся главное: через страдание искусство пытается понять, что значит быть человеком.

ЧАСТЬ 5: Финальный вывод

Эллинистическое искусство стало первой эпохой, в которой страдание получило полноценное художественное выражение. В произведениях вроде «Умирающего галла», «Галла, убивающего себя и жену», «Лаокоона» и фриза Пергама боль изображается не как эпизод мифа, а как состояние, раскрывающее внутренний характер человека. Тело становится главным носителем эмоции — через напряжение, падение, скрутку, жест отчаяния.

Ренессанс, вступая в диалог с античностью, наследует именно этот эллинистический язык экспрессии. Однако смысл страдания меняется: физическая боль эллинизма превращается у Микеланджело в духовное переживание — путь к смирению, пониманию и внутреннему конфликту («Пьета», «Страшный суд», фигуры рабов).

Таким образом, через тему страдания прослеживается ключевая эволюция европейского искусства: от изображения телесной уязвимости к осмыслению духовной. Образ страдающего человека оказывается центральным мостом между эллинизмом и Ренессансом и подтверждает гипотезу исследования.

Поллитт, Дж. Искусство эллинистической эпохи / J. J. Pollitt. — Cambridge: Cambridge University Press, 1986. — 208 c.

Бордман, Дж. Греческая скульптура. Поздняя классика и эллинизм / John Boardman. — London: Thames & Hudson, 1995. — 252 c.

Гомбрих, Э. История искусства / E. H. Gombrich. — London: Phaidon Press, 16-е изд. — 688 c.

Холл, Дж. Микеланджело и переосмысление человеческого тела / James Hall. — London: Chatto & Windus, 2005. — 288 c.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Fauno_Barberini_-Gliptoteca_de_Múnich%284%29.jpg