Образ Американской Мечты в кинематографе 1910-1920-х годов

«Это» (реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927)

Концепция

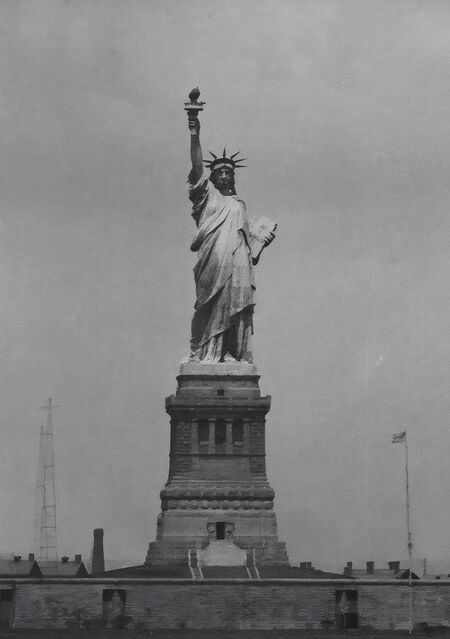

Выбор исследования идеи Американской Мечты через призму кинематографа 1910-1920–х годов обусловлен уникальным положением, которое занимает кино в формировании образов в общественном сознании. Являясь одним из самых ранних средств массовой визуализации, немое кино впитало в себя и способствовало формированию коллективных ожиданий, надежд, тревог и фантазий о жизни в Америке. В период интенсивной урбанизации, активной иммиграции и роста потребительского спроса Американская Мечта развивалась не как только как концепция, но и как совокупность обещаний и образов. Ядром Мечты стала идея, сформулированная в Декларации Независимости США: «все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». [3]

Так, Американская Мечта — это, в первую очередь, мечта о всеобщем равенстве и социальной мобильности. Кино стало мощным передатчиком этих идей. Экран предложил зрителям общий символический образ успеха, социальной мобильности и индивидуального переосмысления, который стал главным источником мотивации для жителей Америки.

В то же время, кинематограф раскрыл противоречия, лежавшие в основе этих идеалов. «Основатели страны заложили в ее идеологию идею о светлых и безграничных возможностях Нового Мира. Но правда ли, что Американские рабочие имеют больше возможностей, чем их Европейские коллеги? Действительно ли их шансы на становление средним классом выше? Или Американская мечта — всего лишь мираж, который преломляет существующее классовое разделение?» [5]

Эта двойственная природа делает ранние фильмы идеальным полем для изучения того, как Американская Мечта была визуально сконструирована, распространена и подвергнута сомнению.

Гипотеза состоит в том, что кинематограф 1910–1920-х годов формирует визуальный образ Американской Мечты как идеала, фактически доступного лишь немногим исключительным или удачливым индивидам. Через образы большого города, соревновательной рабочей среды и изображение возможных способов достижения успеха, раннее кино показывает, что путь к процветанию зависит не столько от универсальных усилий, сколько от сочетания индивидуальной харизмы, социального признания и структурных преимуществ.

Визуальный материал для исследования был отобран в соответствии с одним руководящим принципом: фильмы должны содержать отчетливые, повторяющиеся образы, связанные с Американской Мечтой. Для анализа были выбраны произведения периода начала формирования визуального образа Мечты (1910-1920-е годы), в которых прослеживаются символы, отражающие стремление к успеху: небоскребы, толпы людей, универмаги, домашние интерьеры. Так, рассматриваемые в рамках исследования кинокартины — «Толпа», «Безопасность превыше всего!», «Одинокие», «Это», «Иммигрант», «Гонщик» и «Наши танцующие дочери» — рассказывают о стремлении к жизни в большом городе, опыте иммигрантов, домовладении как стабильности и гендерных особенностях продвижения по социальной лестнице.

Текстовые источники отобраны исходя из наличия в них исследований идеологии Американской Мечты и анализа кинематографа соответствующего периода: исследования по американизации, репрезентации иммигрантов, эстетика кино 1920-х годов и культурная история Американской Мечты. Эти работы поддерживают визуальный анализ, помогая поместить фильмы в более широкий идеологический, исторический и социальный контекст.

Структура исследования включает в себя четыре смысловые части. Каждая глава посвящена изображению одного из аспектов Мечты — социальной мобильности, всеобщего равенства, домовладения, гендерных путей к успеху. Такой подход формирует системный анализ ключевых элементов идеологии, демонстрируя, как различные социальные и культурные аспекты, изображенные в кинематографе, складываются в единую концепцию Американской Мечты.

Успех и социальная мобильность.

«Гонщик» (реж. Тед Вильде, 1928)

«На протяжении столетий американские читатели и писатели испытывали неутомимый интерес к историям о бедных мальчиках (а позже и девочках), которые, обладая лишь мужеством и изобретательностью, создавали финансовые империи, поражавшие воображение нации». [1]

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

Изображение большого города — зачастую Нью-Йорка — стало одной из наиболее определяющих визуальных основ голливудского воплощения Американской Мечты. Небоскребы, тянущиеся ввысь, задают вертикаль амбиций: они обещают пространство возможностей и одновременно указывают на то, как высоко расположены желаемые социальные позиции. «В Америке, достаток и позиция в обществе были по-другому организованы — открыты для любого талантливого и трудолюбивого человека». [5] Оживленные перекрестки и непрерывный транспортный поток воплощают ритм индустриальной жизни, где каждый человек втянут в бесконечный процесс труда и движения.

Слева: «Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928) Справа: «Гонщик» (реж. Тед Вильде, 1928)

«Безопасность прениже всего!» (реж. Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор, 1923)

Небоскребы в американском кинематографе становятся символом вертикальной социальной мобильности, вследствие культурного мифа о «восхождении» как метафоре успеха. В этих образах высота превращается в обещание: успех «виден» всем, он существует как нечто открытое и потенциально достижимое, но одновременно дистанцированное, требующее почти сверхчеловеческих усилий.

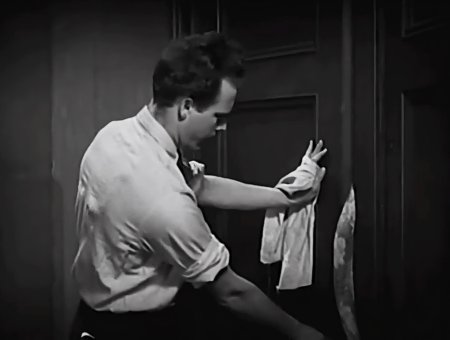

В фильме «Безопасность превыше всего!» главный герой, карабкающийся по фасаду небоскрёба, визуально воплощает фантазию о преодолении социальных ограничений: физическое восхождение становится метафорой продвижения по социальной лестнице. Сцена опасного подъёма, где любое неверное движение может привести к падению, подчеркивает уязвимость человека на пути к успеху. Так, небоскребы выступают не только как фон действия, но и как визуальные символы, создающие понимание успеха как вертикального, индивидуалистического процесса, требующего риска.

«Безопасность прениже всего!» (реж. Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор, 1923)

Культовый кадр со свисающим с циферблата огромных часов Гарольдом Ллойдом создает образ, который отражает реалии вертикальной социальной мобильности, показывая современного человека, находящегося между достижением обещанного успеха и постоянной угрозой провала.

«Упорный труд перестал быть <…> отвлечением от предписаний судьбы и стал скорее орудием самой судьбы, инструментом для самореализации». [1]

«Одинокие» (реж. Пал Фейош, 1928)

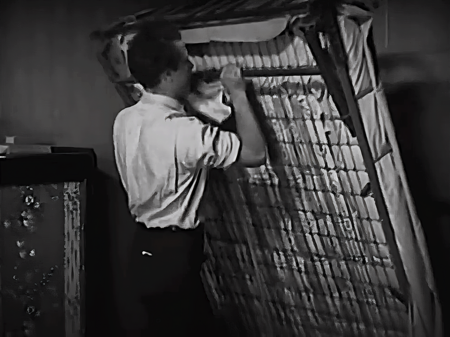

Человеческий труд изображается как изнурительная, монотонная работа, превращающая людей в незаметные элементы огромного городского механизма. В фильме «Одинокие» это передается через монтаж: повторяющиеся, ритмично ускоряющиеся кадры создают ощущение бесконечного циклического действия, в котором герои растворяются, словно становясь продолжением своей работы. Темп нарезки в одном случае имитирует фабричную конвейерность, а в другом — отражает необходимость в многозадачности.

«Одинокие» (реж. Пал Фейош, 1928)

Если изнурительная структура труда лишает человека индивидуальности, растворяя его в рабочем процессе города, то следующая стадия этого растворения проявляется в уличном пространстве — в феномене городской толпы. Горожане словно сливаются друг с другом, превращаясь в единый человеческий поток. Толпа становится одним из наиболее устойчивых визуальных мотивов, непосредственно связанных с идеологией Американской Мечты. Так, изображение трудовой деятельности и уличной массы последовательно отражают один и тот же процесс: исчезновение индивидуального в условиях модернизированной городской жизни.

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

«Одинокие» (реж. Пал Фейош, 1928)

«Рассмотрим <…> повседневный распорядок дня среднестатистического горожанина. Он надевает стандартную одежду и съедает более или менее стандартный завтрак. Затем он приходит в свой офис, где тысячи других людей работают в этот самый момент <…> После поспешного обеда, съеденного вместе с толпой, он возвращается к дневным занятиям, а затем вместе с толпой отправляется домой <…> Таким образом, он проводит большую часть дня в качестве члена толпы». [2]

Слева: «Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928) Справа: «Безопасность прениже всего!» (реж. Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор, 1923)

В кинематографе 1910–1920-х годов изображение толпы выступает главным способом репрезентации положения рабочего класса. Оно отражает парадоксальность Американской Мечты: идеал успеха, который доступен каждому и основан на индивидуальном самовыражении, существует в обществе, где люди живут и работают внутри системы, которая так или иначе делает их взаимозаменяемыми. Каждый стремится быть замеченным, но почти никто не выделяется. Если небоскрёбы, как было показано ранее, символизировали индивидуальное стремление вверх, то толпы подчеркивают масштаб и интенсивность той конкуренции, с которой сталкивается каждый стремящийся к восхождению по социальной лестнице человек.

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

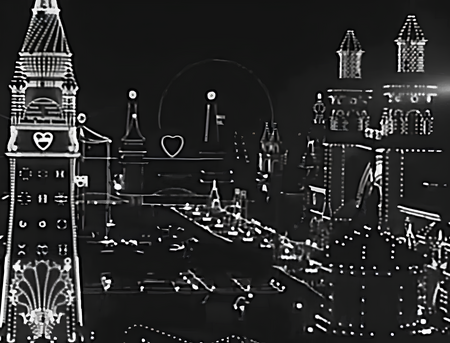

Отдельное внимание стоит уделить повторяющемуся образу Кони-Айленда. В отличие от зачастую суровой и безликой городской среды, парк развлечений в американском кинематографе изображался как символ тепла, смеха и свободного общения. Его черты — вращающиеся аттракционы, сверкающие огни и фестивальная атмосфера — создают контраст с холодной рациональностью небоскребов. В кинематографе парк развлечений становится побегом от повседневности: миром, где персонажи переживают моменты подлинного удовольствия, спонтанности и романтической близости. Именно там герои фильмов «Толпа», «Это», «Одинокие» и «Гонщик» проводят время со своими возлюбленными.

Парк развлечений на Кони-Айленде стал своего рода «социальным миксером». Посетители среднего и рабочего классов пользовались одними и теми же аттракционами, участвовали в одних и тех же фестивальных активностях и ели одни и те же хот-доги. Такая демократизация досуга соответствует идее Американской Мечты, которая обещает равенство возможностей — если не всегда в материальном успехе, то, по крайней мере, в свободе стремления к счастью.

«Это» (реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927)

Равенство возможностей.

Хотя Американская Мечта предполагала, что любой трудолюбивый человек может добиться успеха, социальная реальность начала XX века была устроена по-другому — в ней одних усилий было недостаточно. С ростом рабочего класса в американских городах национальная культура всё больше стремилась представить себя открытой, мобильной и свободной от жестких классовых структур. Приезжие прибывали в Нью-Йорк с амбициями и решимостью, многие были готовы неустанно трудиться ради достижения своих целей, но лишь у незначительного меньшинства получилось достичь продвижения по социальной лестнице. Проблема, однако, заключалась не в нехватке трудолюбивых людей; проблема была в фундаментальном разрыве между идеологическим равенством и условиями жизни.

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

В фильме «Толпа» это идеологическое обещание изображено в сцене, где группа мальчиков сидит на заборе, представляя свое будущее. Каждый ребёнок, несмотря на разное происхождение и темперамент, уверенно заявляет о своём великом стремлении. Когда юный Джон Симс заявляет: «Папа говорит, что я стану кем-то важным!», его уверенность отражает нечто большее, чем детский оптимизм — она перекликается с основополагающим обещанием Американской Мечты. Сцена визуализирует мир, в котором все дети являются равными и где амбиции, трудолюбие и упорство считаются гарантией успеха. В этот момент кинематограф запечатлевает Мечту в ее наиболее идеализированном виде: универсальную фантазию о восхождении по карьерной лестнице, проецируемую на детей, которым еще предстоит столкнуться со структурными ограничениями жизни.

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

Равенство, обещанное американской мечтой, всегда было равенством возможностей, а не условий, из которых человек происходил. Теоретически любой иммигрант — вне зависимости от национальности — имел возможность построить бизнес-империю и добиться известности. На практике материальные и культурные условия, в которых люди начинали свой путь, глубоко формировали их возможности: языковой барьер, финансовая нестабильность, дискриминация, неравный доступ к образованию и связям в индустрии — каждый из этих факторов имел огромное влияние на достижение успеха.

«Иммигрант» (реж. Чарльз Чаплин, 1917)

«Иммигрант» (реж. Чарльз Чаплин, 1917)

Тем не менее, несмотря на все трудности, представители рабочего класса продолжали трудиться, следуя за Мечтой. Так, в начале фильме «Иммигрант» камера направлена на Бродягу — главного героя — который свисает с борта парохода. Первая ассоциация с представленной картиной — морская болезнь, которая является метафорой замешательства и физического волнения иммигрантов, только что прибывших в США. Однако Чарли Чаплин ломает ожидания зрителя, показывая, что в действительности Бродяга наклонился к морю чтобы поймать рыбу, что можно интерпретировать как символ находчивости и приспособляемости иммигрантов. Даже в жестоком по отношению к ним мире они находят силы и способы для выживания. Можно сказать, что несмотря на то, что главным героям голливудского кино зачастую не везет на успех, они продолжают трудиться и не сдаются. Кинематограф критикует Американскую Мечту, одновременно с этим поддерживая ее визуальный облик, изображая героев, которые продолжают попытки достижения успеха.

«Иммигрант» (реж. Чарльз Чаплин, 1917)

Домовладение как достижение.

«Гонщик» (реж. Тед Вильде, 1928)

Помимо профессионального успеха и социальной мобильности, Американская Мечта всегда включала в себя еще один крайне важный компонент: стремление к собственному дому. Дом — это не просто убежище; это неоспоримый показатель успеха, материальное проявление личных достижений. Кинематограф подкрепляет эту концепцию, представляя дом как убежище от городской суеты, место уединения и уюта. Когда дом хаотичен или непостоянен, это символизирует не только материальную нестабильность, но и незащищенность. В свою очередь, владение домом символизирует автономию, контроль и достоинство — способность найти личное пространство в хаотичной, подавляющей городской среде.

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

В фильме «Толпа» Кинга Видора, когда главный герой испытывает трудности на работе и не может получить желаемое повышение, профессиональные переживания отражаются и на домашней обстановке. Его тесная квартира становится визуальной метафорой нестабильности: сломанные кровати, неисправная сантехника, разваливающиеся кухонные шкафы. Эти неполадки — больше, чем просто бытовые неудобства, это символы неустойчивого положения главного героя в обществе и его отдаления от достижения Мечты.

Дом, идеально подходящий для комфорта, вместо этого становится пространством напряжения и конфликта, особенно между Джоном и Мэри. Когда мечта о восхождении по карьерной лестнице дает сбой, само пространство, призванное подтверждать успех, начинает рушиться.

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

«Толпа» (реж. Кинг Видор, 1928)

«Гонщик» (реж. Тед Вильде, 1928)

В «Гонщике» мечты о собственном доме становятся мотивацией для главного героя сделать все, чтобы решить существующие проблемы и заработать достаточную сумму для покупки недвижимости. Так, домашний идеал становится воплощением успеха: образ теплого дома делает Мечту осязаемой.

«Гонщик» (реж. Тед Вильде, 1928)

Женский путь к успеху. Внимание как валюта.

«Это» (реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927)

Голливудский кинематограф 1910-1920-х создает ярко выраженную версию женского пути к достижению Американской Мечты. В то время как мужчины добиваются успеха благодаря профессиональной стабильности и общественному авторитету, женщины поднимаются по социальной лестнице, в первую очередь, становясь объектами внимания мужчин. Эта идея воплощается в в образе Бетти, главной героини фильма «Это», чья экспрессивная личность и изобретательность позволяют ей выделяться. Яркие жесты и живые эмоции девушки, часто запечатленные крупным планом, делают её уникальной личностью. Разрезав своё простое рабочее платье и превратив его в элегантное вечернее, она буквально создаёт образ, необходимый для входа в круг элиты. Бетти воплощает идею «It girl» — девушки, способной привлечь внимание любого мужчины — что отражает связь женской привлекательности и социальной мобильности.

«Это» (реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927)

«Безопасность прениже всего!» (реж. Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор, 1923)

В рамках этой логики универмаг становится главной сценой для женских стремлений. Зеркала, манекены, стилизованный декор — атрибуты, визуально сравнивающие универмаги с театральной постановкой и превращающие повседневный шопинг в представление собственной уникальной идентичности. Важно то, что универмаг демократизирует изобилие и продвигает культ потребительства: даже посетители из рабочего класса могут увидеть предметы роскоши, представить себя их обладателями и на мгновение окунуться в мир изобилия. Таким образом, мода становится инструментом для создания своего уникального образа и демонстрации социального статуса, который является важным элементом достижения успеха для женщин.

«Безопасность прениже всего!» (реж. Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор, 1923)

«Это» (реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927)

Доминирующим способом женского продвижения в кинематографе изображался брак, в идеале с богатым, респектабельным мужчиной. Этот путь обещал финансовую безопасность, но также предлагал главный аспект, структурирующий социальную жизнь женщин: мужское внимание. Фильмы того десятилетия ярко показывают, насколько неравномерно распределялось это внимание. Герой фильма «Это» — мистер Уолтем — почти не замечает Аделу — свою первую романтическую перспективу. Даже находясь рядом с ней в кадре, молодой человек не обращает внимания на девушку, а его взгляд всегда направлен в сторону Бетти.

«Это» (реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927)

«Наши танцующие дочери» (реж. Гарри Бомонт, 1928)

Главная героиня фильма «Наши танцующие дочери» Диана постоянно находится в поле зрения мужчин, что подчеркивает, что сама видимость является показателем успеха. Внимание становится ограниченным ресурсом: для тех девушек, что оказались недостаточно красивы, необычны или заметны, путь к Американской Мечте оказывается перекрыт.

«Наши танцующие дочери» (реж. Гарри Бомонт, 1928)

«Наши танцующие дочери» (реж. Гарри Бомонт, 1928)

В фильме «Наши танцующие дочери» нечестная Энн достигает своей главной цели — выходит замуж за богатого мужчину. Однако она неблагодарна, материалистична, лжива и изменяет своему мужу. Энн, находящаяся на вершине лестницы и с издевкой смотрящая сверху вниз на трех работниц -– довольно прямолинейная метафора социальной лестницы. Девушка насмехается над женщинами, и ее дурные манеры играют с ней злую шутку: пытаясь спуститься по лестнице, она падает и умирает, что символизирует хрупкость женского успеха и его зависимость от мужчины.

«Наши танцующие дочери» (реж. Гарри Бомонт, 1928)

«Наши танцующие дочери» (реж. Гарри Бомонт, 1928)

Диана, напротив, на протяжении всего фильма постоянно спускается и поднимается по лестнице, что в очередной раз символизирует, что для достижения успеха женщинам, как и мужчинам, необходимо уметь приспосабливаться к изменчивой современной жизни.

Так, Американская Мечта одинаково избирательна для обоих полов, но способы достижения успеха различаются. Женщины должны быть заметными, самобытными и желанными, так же как мужчины должны быть трудолюбивыми, влиятельными и экономически значимыми. Мечта обещает возможности, одновременно требуя исключительности; однако для женщин эта исключительность реализуется через желанность и способность привлекать взгляды.

«Это» (реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927)

Заключение

В ходе исследования были рассмотрены образы и мотивы американского кинематографа 1910–1920-х годов, которые сформировали Американскую Мечту как идеал, кажущийся всеобщим, но достижимый лишь избранными. В фильмах периода постоянно противопоставляются массовое стремление и индивидуальный рост: небоскребы и толпы подчеркивают конкуренцию, в то время как моменты успеха даруются только персонажам, выделяющимся талантом, удачей или социальной востребованностью. Гендер еще больше сужает путь к самореализации: главные герои-мужчины стремятся к признанию через работу и общественные достижения, тогда как женские персонажи обретают мобильность прежде всего благодаря обаянию и красоте. Эти закономерности показывают, что Американская Мечта в кинематографе является стремлением и мотивацией для масс, но все же ограничена социальной иерархией.

Кинематограф периода 1910-1920-х годов помог создать национальный идеал и взглянуть на трудности, с которым народ сталкивается на пути к Американской Мечте. Таким образом, гипотезу, выдвинутую в начале исследования, можно считать подтвержденной.

«Мы предложили дать всем шанс; и мы ожидали, что слабые станут сильнее, невежественные — мудрее; и все вместе станут лучше и счастливее». [1]

Фильмография

«Это» («It», реж. Кларенс Дж. Баджер, 1927) «Наши танцующие дочери» («Our Dancing Daughters», реж. Гарри Бомонт, 1928) «Толпа» («The Crowd», реж. Кинг Видор, 1928) «Иммигрант» («The Immigrant», реж. Чарльз Чаплин, 1917) «Безопасность прениже всего!» («Safety Last!», реж. Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор, 1923) «Гонщик» («Speedy», реж. Тед Вильде, 1928) «Одинокие» («Lonesome», реж. Пал Фейош, 1928)

Cullen J. The American dream: A short history of an idea that shaped a nation. — Oxford University Press, 2004.

Fischer L., editor. American Cinema of the 1920s: Themes and Variations. — Rutgers University Press, 2009.

Jefferson T. et al. The declaration of independence. — 1776.

Stanciu C. Making Americans: Spectacular Nationalism, Americanization, and Silent Film //Journal of American Studies. — 2022. — Т. 56. — №. 1. — С. 1-37.

Vanneman R., Weber Cannon L. The American Perception of Class. — Temple University Press, 1987.

Ziyi Qin The Metaphor of Liberty and Chaos in Chaplin’s The Immigrant // Communications in Humanities Research. — 2025. — Т.57. — № 1. — С. 16-21.

Обложка: кадр из х/ф «Иммигрант» (реж. Чарльз Чаплин, 1917)

https://obscurehollywood.net/art/It-1927.jpg (дата обращения: 17.11.2025)