Небо в неофициальном советском и российском искусстве

Рубрикатор

1. Концепция 2. Эрик Булатов: Небо как идеологический барьер 3. Александра Паперно: Небо как архив 4. Олег Васильев: Небо как пространство памяти 5. Заключение

Александра Паперно Фрагмент «Серое солнце», 2003. Акрил, холст, диаметр 140 см.

Концепция

Почему людям всегда нравилось смотреть на небо? С древних времен человек поднимал голову к небу в поисках утешения и ответов. Облака, звезды и бесконечная синева всегда вызывали в нас яркие эмоции душевного покоя и надежды, а творцы всех времен черпали в нем вдохновение, создавая работы откликающиеся в сердцах общества. Однако в контексте советской и постсоветской реальности, где публичное пространство было жестко регламентировано, небо для художников-нонконформистов приобрело особый, часто трагический резонанс. Оно стало не только объектом эстетического созерцания, но и мощным инструментом для личного и политического высказывания.

Небо у разных художников

Так в советском и российском пространстве Эрик Булатов, Александра Паперно и Олег Васильев — одни из тех, кто брали такие простые образы и наполняли их пронзительными эмоциями. Они не просто вдохновлялись небом, они отражали в своих работах боль, ностальгию, утопические надежды и память. Каждый из них использовал небо как ключевой элемент художественного языка, с помощью которого художники вели диалог с властью, обществом и собой.

В исследовании я сосредоточусь на трех художниках и попытаюсь понять, как каждый из них интерпретирует образ неба и какие собственные чувства они вкладывали в него. Проведу сравнительный анализ творческих методов этих трех авторов, чтобы понять, как каждый из них интерпретировал образ неба и какие уникальные чувства и концепции вкладывал в него.

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.» (Кант, 1788)

Данное визуальное исследование посвящено выявлению и анализу трансформации образа неба в неофициальном советском и российском искусстве. Мы проследим, как этот универсальный символ эволюционировал от пространства мечтаний и свободы до символа глубоких размышлений о своем времени, власти и внутреннем мире человека.

При подборе материала для исследования я опиралась на работы где небо, облака или звезды являются не фоном, а активным смыслообразующим элементом композиции. Так я отобрала работы авторов у которых образ неба олицетворял не просто универсальный символ, а наполненный актуальным и глубоким содержанием — языком политической критики, личной памяти или работы с информацией.

В своём исследовании я придерживаюсь следующей структуры: знакомство с авторами и его работами, посвященные общей тематике исследования, которые наиболее ярко иллюстрируют авторскую концепцию неба.

Эрик Булатов фрагмент Земля и небо, 1994 холст, масло 150×150 см

Эрик Булатов: Небо как идеологический барьер

Эрик Булатов

Эрик Булатов — один из ведущих представителей советского андеграунда, известен своими работами, в которых он сочетает элементы соц-арта и поп-арта, художник, чье творчество сформировало новый язык для осмысления отношений между личностью и тоталитарной системой.

Булатов создал уникальный метод работы с визуальным пространством, где картина может делиться на две части: социального пространства (представленного идеологическими символами, текстами, знаками) и пространства свободы (олицетворяющего традиционными образами природы — небом, морем, лесом). Именно небо в его работах становится главным носителем идеи свободы и индивидуализма.

Слава КПСС II, 2002–2005. Холст, масло. 200 × 200 см

В работе «Слава КПСС» Булатов изображает советский лозунг, наложенный на небо. Контраст между идеологической пропагандой и природной красотой создает мощный эмоциональный эффект. Красные буквы, словно неон закрывают собой голубое свободное небо, оставляя после себя только тревожное ощущение зажатости и беззащитности.

Булатов показывает, как социальное пространство вторгается в личное, как идеология «приватизирует» не просто небо, а даже воздух, не оставляя на холсте пустого места между красными буквами.

Тучи растут, 2007 Холст, масло. 200 × 200,5 см

Небо становится напряженным местом, где это ощущение усиливается за счет движущихся букв по направлению к зрителю. В отличие от «Слава КПСС», где текст агрессивно вписывался в пространство, здесь надпись становится органическим элементом пейзажа.

Диалог с Мондрианом, 2000 Холст, масло, 220 × 180 см

На картине изображено как классическая и узнаваемая решетка Мондриана, закрывает собой живописное голубое небо. Решетка в прямом смысле запирает за собой облака и ощущающуюся от них свободу.

Структура становится пространством, подчиненное правилам, лишенное индивидуальности и природного дыхания, но за ней мы все равно видим мягкие облака и бескрайнее небо, оно существует за пределами ограничений и вопреки любой системе.

Свобода есть свобода II (из серии «Вот»), 2000—01 Холст, масло, 200 × 200 см

В отличие от предыдущих работ, здесь небо предстает в образе окна в свободу. Голубая лазурь и нежные облака написаны поверх лозунгов, которые словно ограда закрывают собой все пространство. И белоснежная надпись «Свобода» уходит вглубь картины, маня зрителя сделать шаг вперед и прочувствовать эту надпись на себе.

Эрик Булатов «Дверь открыта», 2019

Булатов не просто фиксировал реалии советской эпохи — он создал универсальный язык для критики системы, ограничивающую человеческую свободу. Его небо остается мощным символом сопротивления и напоминанием о том, что настоящая свобода начинается с возможности видеть горизонт без идеологических препятствий.

Булатов превратил небо из просто красивого фона в активного участника художественного высказывания, отражая в нем призыв к свободе и бесконечной надежде, потому что только у неба не может быть границ и пределов.

Александра Паперно Фрагмент «Упразднённые созвездия», 2015–2018 Работы на бумаге

Александра Паперно: Небо как архив

Александра Паперно

Александра Паперно представляет поколение художников, сформировавшихся уже в постсоветскую эпоху. Паперно в своих работах создает сложную систему визуального исследования памяти, времени и пространства.

Художница превращает невидимый отказ от небесных тел в визуальные объекты. Она исследует утопию современного мира, где даже звездное небо подлежит систематизации и переосмыслению.

«Люди создали границы даже на небе.» (Александра Паперно)

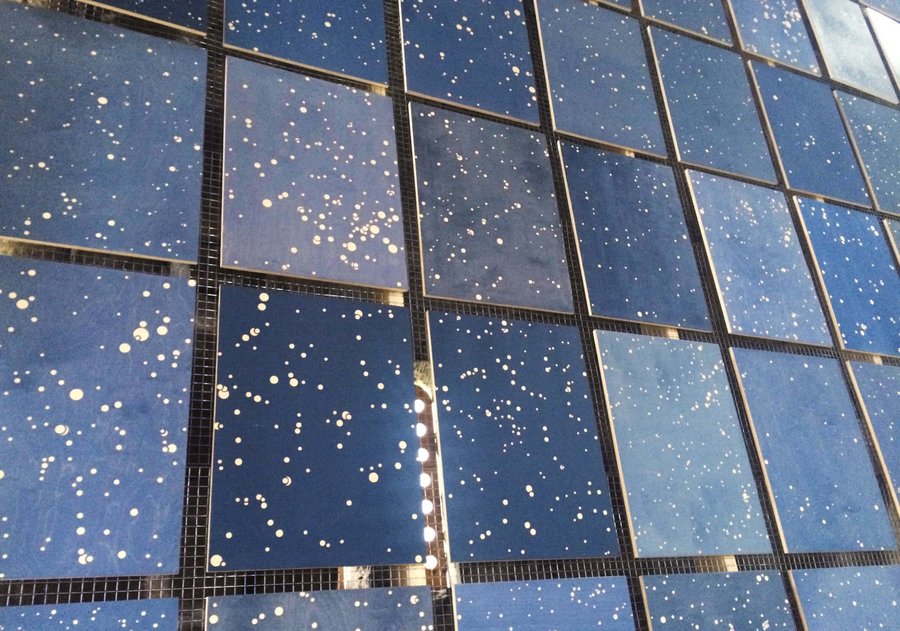

«Упразднённые созвездия», 2015–2018 Работы на бумаге

Проект «Отмененные созвездия» представляет собой комплексное исследование, находящееся на стыке искусства, науки и истории. Это серия графических работ, документирующих историю созвездий, которые предлагались разными астрономами, но не были приняты международным сообществом. Паперно обращается к забытым страницам истории, чтобы через них раскрыть более общие тему памяти и сохранения образов.

Каждое «отмененное» созвездие — это утопический проект, попытка сохранить в вечности и истории названия тех связанных между собой звезд, которые мы на небе никогда не узнаем.

«Упразднённые созвездия», 2015–2018 Работы на бумаге

«Упразднённые созвездия», 2015–2018 Работы на бумаге

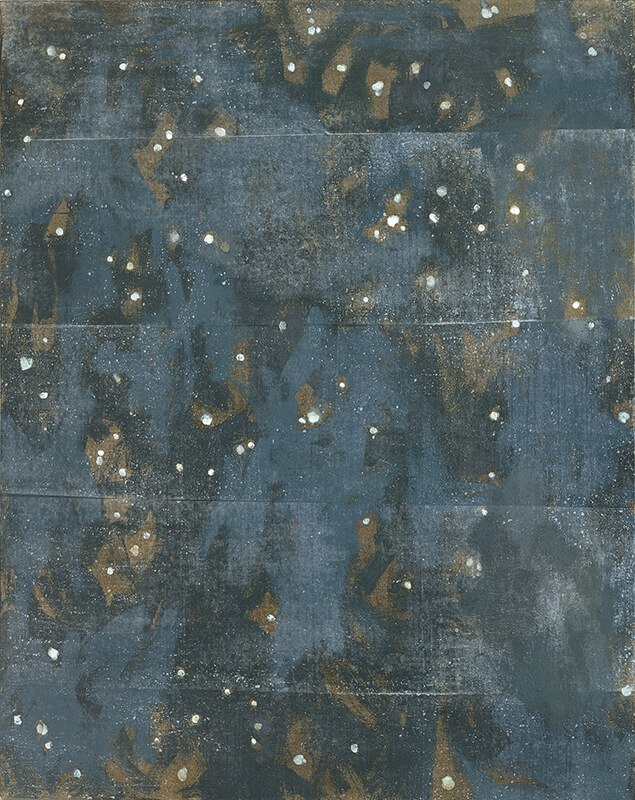

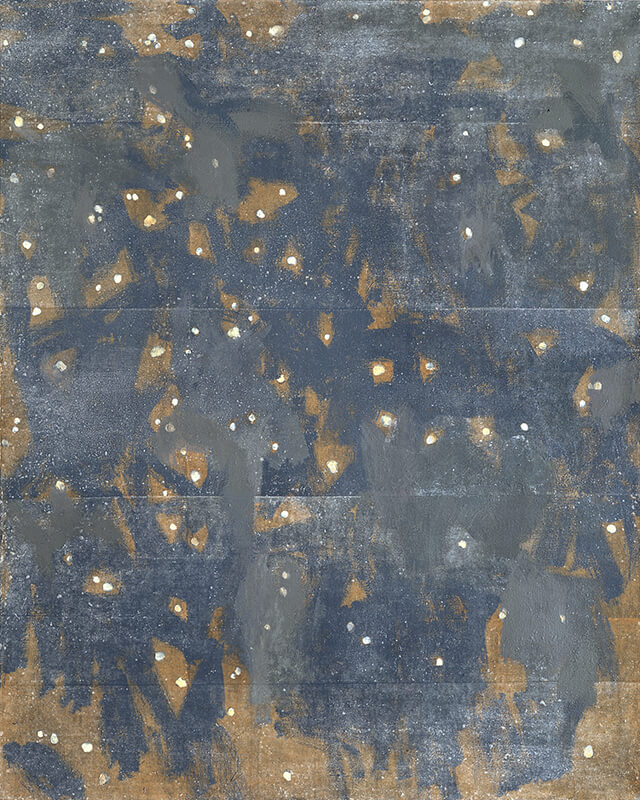

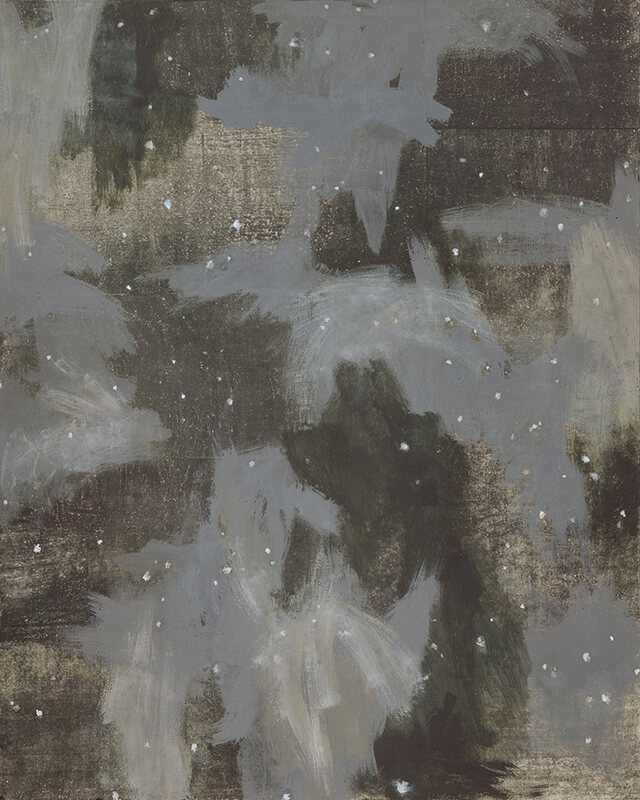

Звездные карты 2003-2005

Серия «Звездные карты» представляет собой комплексное исследование на стыке астрономии, истории и личной памяти. Паперно создает картины где изображает звезды, солнце и небесный свод, не создавая точные копии неба, а лишь вселяя в них смысл о вечном и эмоциональном. Небо и звезды становятся материалом для художественной рефлексии о времени, пространстве и человеческом восприятии.

Звездные карты 2003-2005

Паперно удается сохранить баланс между уважением к научному знанию и свободой художественного высказывания, создавая работы, которые одновременно и документальны, и глубоко личны.

Звездные карты. Север и Юг, 2003. Акрил на холсте, диптих, диаметр 140 см (каждая часть)

Творчество Александры Паперно знаменует важный поворот в осмыслении образа неба в российском искусстве. Если Булатов видел в небе пространство идеологической борьбы, то Паперно обнаруживает в нем способ сохранения памяти и наследия. Её небо — звезды, это бережное сохранение и переосмысление этих образов.

Олег Васильев. Фрагмент «Лестницы», 1988 Масло на холсте 130×99 см

Олег Васильев: Небо как пространство памяти

Олег Васильев

Олег Васильев стоял у истоков московского концептуализма, но разработал собственную, глубоко лирическую версию этого направления. Васильев создал уникальный художественный язык, где традиции русской пейзажной живописи, соединились с концептуальным подходом к изображению.

Ключевым устремлением Васильева была визуализация незримого. Его искусство — это поиск формы для передачи личного ощущения и памяти, то есть тех переживаний, что, оставаясь в прошлом, продолжают влиять на настоящее, пусть и в трансформированной, не всегда узнаваемой форме.

Я смотрю на небо, 1988 Масло на холсте 89,5×80 см

Вся картина это будто оконный проем в прошлое, проход в глубинные воспоминания о пережитом когда-то давно опыте. Разделенное на рамки пространство подчеркивает избирательность и субъективностей нашей памяти. Небо здесь ощущается ослепительным и ярким, кажется, что источник света находится не снаружи, а внутри самой лазури. Это не физический, а эмоциональный свет, передающий ненастоящую реальность, а ощущение той светлой ностальгии, мечтательности и юности.

Это то небо, которое осталось в нашей памяти, преображенное временем и чувством.

Между небом и землей [он же «Himmel und Erde»]. 1988 Масло на холсте 116,5×116,5 см

На этой картине, изображена похожая композиционная рамка, но в отличие от «Я смотрю на небо», где яркое небо держится в четкой сетке, в том самом воспоминании, которое до сих пор может согревать душу, здешние «рамки» растворяются в белом холсте. Это и не свет, и не бумага, Васильев словно изображает провал в памяти. Растворяющиеся облака становятся местом, где память больше не работает, оставляя нас в неведении.

Фрагменты «Между небом и землей» и «Я смотрю на небо»

В обеих работах Васильев использует небо как универсальный метафорический язык для передачи того, что невозможно сказать прямо. Его небо это не просто изображение погоды, а точнейшая передача эмоциональности тогдашних лет, его памяти — той сложной и щемящей атмосферы, в которой существовал художник.

«Первая прогулка весной», 1989 г

Небо на этой картине показано с точки зрения потерянного кусочка памяти. Его почти не видно, оно почти полностью растворилось в холсте. Здесь пространство и небо ощущается как забытое дежавю, место в котором был, но никак не можешь вспомнить его в точности. Работа представляет память как смутное ощущение, почти физическое, но не поддающееся описанию и словам.

Фрагмент «Первая прогулка весной», 1989 г

Эта работа напоминает нам, что самое важное в прошлом — не факты, а те чувства, которые продолжают жить в нас, даже когда сами события уже стерлись из памяти. Васильев показывает небо не как пространство над нами, а как пространство внутри нас — то самое, где хранятся наши самые сокровенные, хоть и полузабытые, переживания.

Васильев превращает небо в универсальный носитель личного и коллективного опыта. В его работах небо становится деталью для передачи эмоциональной памяти, где прошлое продолжает жить в настоящем и становится хранилищем и напоминанием о эмоциональности людей.

И если Булатов интересовался социальным пространством, а Паперно — пространством рефлексии, то Васильев исследовал пространство памяти — ту область, где личное переживание встречается с вечностью схожей с бескрайним небом.

Олег Васильев Фрагмент «Падшая картина», 1972 Масло на холсте 94×74,3 см

Вывод

В заключение хочется подчеркнуть, что на примере произведений Эрика Булатова, Александры Паперно и Олега Васильева, можно увидеть как символ неба становился не только красивым фоном для их работ, а также включает в себя глубокую смысловую нагрузку. Каждый из них взял небо как универсальный символ и наполнил его актуальным для себя содержанием — языком политической критики, личной памяти или работы с информацией.

Объединяющей нитью через все творчество трёх художников проходит понимание неба как универсального кода, способного говорить о самом главном — о свободе и ее границах, о памяти и забвении, о месте человека в системе координат истории и культуры. Образ неба в неофициальном советском и российском искусстве прошел путь от метафоры внешней свободы к символу внутренней свободы — свободы памяти, мысли, творческого осмысления мира. Этот путь отражает более общую эволюцию российского искусства — от прямого диалога с властью к сложной работе с наследием прошлого и вызовами настоящего.

Небо остается вечным и неиссякаемым источником вдохновения, но каждый век, каждая эпоха находят в нем свои смыслы и свои тревоги. Для художников советского и постсоветского периода оно стало тем зеркалом, в котором отразилась сложная и многогранная история страны и ее людей.

Эрик Булатов «Свобода», 2015

Oleg Vassiliev URL: https://ru.olegvassiliev.com/ (дата обращения: 18.11.2025)

Художник Олег Васильев // VLADEY URL: https://vladey.net/ru/artist/oleg-vasiliev (дата обращения: 18.11.2025)

Неофициальное искусство СССР Wikipedia URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 (дата обращения: 18.11.2025)

Красота и свобода в работах Эрика Булатова // theblueprint URL: https://theblueprint.ru/culture/art/erik-bulatov (дата обращения: 18.11.2025)

10 хрестоматийных работ Эрика Булатова arzamas URL: https://arzamas.academy/materials/1563 (дата обращения: 18.11.2025)

https://alexandrapaperno.com/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.theartnewspaper.ru/posts/20240229-ixed/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://museum-az.com/az_art/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.theartnewspaper.ru/posts/20240229-ixed/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.popoffart.com/artists/erik-bulatov (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.livelib.ru/quote/42489840-kritika-prakticheskogo-razuma-immanuil-kant (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.safmuseum.org/exhibitions/paperno-star-maps.htm (дата обращения: 18.11.2025)

Булатов Э. Пространство свободы: Беседы с Виктором Мизиано. — М.: Ad Marginem, 2010. — 192 с. (дата обращения: 18.11.2025)

https://artinvestment.ru/invest/artistofweek/20130131_oleg_vasiliev.html (дата обращения: 18.11.2025)