Музыка и Баухауз

Концепция исследования

Школа Баухауз, основанная Вальтером Гропиусом в 1919 году, широко известна как революционная сила в области архитектуры, дизайна и визуальных искусств. Однако ее музыкальная и звуковая культура остается областью, недостаточно изученной и редко попадающей в фокус широкого общественного внимания. Это делает тему музыкального быта и звуковых экспериментов в Баухаузе особенно актуальной для исследования. Изучение этой стороны деятельности школы позволяет не только расширить понимание Баухауза как универсального культурного феномена, но и проследить истоки современных практик в области саунд-арта, электронной музыки и междисциплинарных перформансов. Музыка в Баухаузе была не дополнением, а интегральной частью его философии тотального синтеза искусств, что и обуславливает научный интерес к данной теме.

Визуальный ряд будет формироваться на основе принципа контекстуальной и концептуальной релевантности. В отбор войдут архивные фотографии, видео и реконструкции.

Будет применен комплексный подход к работе с источниками. Основой исследования станут: - манускрипты, манифесты и статьи самих мастеров Баухауза, а также мемуары современников. - академические статьи и монографии, посвященные как Баухаузу в целом, так и его музыкальной составляющей в частности. Анализ будет направлен на выявление ключевых концепций, противоречий и эволюции взглядов. Особое внимание уделяется тому, как тексты отражают практику, и как теоретические установки воплощались в конкретных экспериментах.

Исследование будет структурировано по тематико-проблемному принципу, что позволит всесторонне раскрыть феномен музыки в Баухаузе, не привязываясь строго к хронологии.

1. Философские истоки: Идея синтеза искусств у Гропиуса, влияние А. Шенберга, синестетические теории. 2. Экспериментальные практики: Светозвуковые перформансы, ручная звукопись и работа с техникой. 3. Музыкальный быт и сообщества: Джазовая капелла, праздники, театральные постановки. 4. Наследие и выводы: Влияние экспериментов Баухауза на последующее развитие музыки и медиаискусства.

Ключевой вопрос исследования: Каким образом музыка и звуковой эксперимент Баухауза и воплотили главную идею школы — синтез искусств?

Гипотеза исследования заключается в следующем: музыка в Баухаузе не была второстепенным увлечением, а выступала связующим звеном и катализатором междисциплинарных поисков. Через звук мастера и студенты исследовали фундаментальные категории — ритм, структуру, пространство, материал, что позволяло им выходить за рамки отдельных искусств и создавать принципиально новые, синтетические художественные формы, предвосхитившие многие явления в искусстве XX и XXI веков.

Часть 1. Философские истоки: синтез искусств, ремесло и синестезия

Идея синтеза искусств Вальтера Гропиуса

Основатель Баухауза Вальтер Гропиус видел высшую цель творчества в создании «тотального произведения искусства», где архитектура, живопись, скульптура и другие виды искусства сливались бы в единое целое. Этот синтез был не просто эстетической программой, но и социальной утопией, направленной на преображение повседневной жизни человека через качественную и доступную среду обитания.

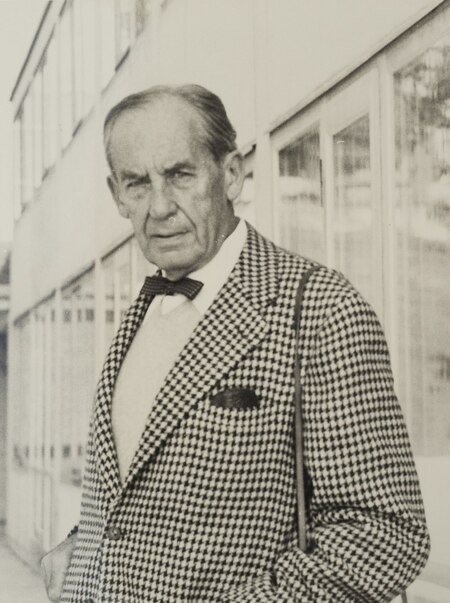

На картинке: Вальтер Гропиус (1955)

В своем манифесте 1919 года Гропиус провозгласил: «Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись».

Ключевым принципом, сформировавшимся в Баухаусе, стало «форма следует за функцией». Это означало отказ от избыточного декора в пользу простых геометрических форм, эргономичности и красоты, проистекающей из практического назначения предмета. Обучение в школе было построено так, чтобы стереть границы между высоким искусством и ремеслом: студенты начинали с пропедевтического курса, где изучали основы работы с материалом, формой и цветом, а затем продолжали обучение в специализированных мастерских.

Влияние Арнольда Шёнберга: ремесло как основа творчества

Хотя Арнольд Шёнберг не преподавал в Баухаузе, его идеи оказали косвенное, но значительное влияние на философию школы. В 1924 году он вошел в «Круг друзей Баухауза», что символизировало взаимный интерес двух новаторских сообществ. Наиболее важной точкой соприкосновения стала идея о первенстве ремесла перед эстетикой. В своей книге «Учение о музыкальной гармонии» (1911) Шёнберг реабилитировал понятие ремесла, утверждая, что главное для художника — не эфемерное вдохновение, а твердое владение профессиональной техникой и мастерством. Этот подход напрямую перекликался с практикой Баухауза, где студенты осваивали искусство через работу с конкретными материалами.

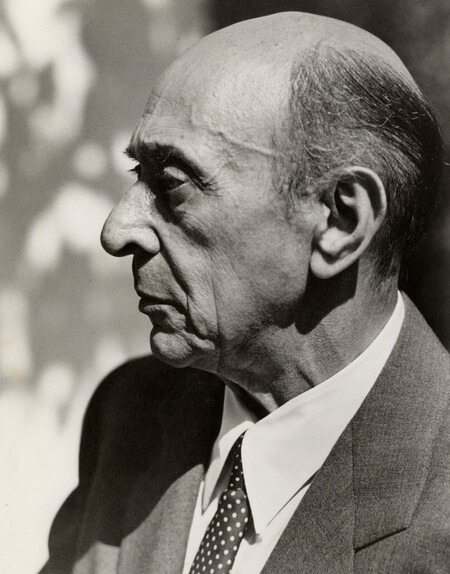

На картинке: Арнольд Шёнберг (1948)

Синестетические теории: Иттен и Грунов

Исследование взаимосвязи между цветом, звуком и другими чувственными восприятиями было важной частью творческого эксперимента в Баухаузе. В основе этих поисков лежал феномен синестезии — нейрологического явления, при котором раздражение одного органа чувств ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе.

Швейцарский художник и один из первых преподавателей пропедевтического курса, Йоханнес Иттен был одержим поиском универсальных законов гармонии. Он разработал знаменитый двенадцатичастный цветовой круг, в котором выстраивал сложные связи между двенадцатью музыкальными тонами и двенадцатью цветами. Его лекции часто начинались с медитативных и дыхательных упражнений, призванных обострить восприятие студентов и помочь им почувствовать эти глубинные связи. Для Иттена цвет, звук, время и пространство образовывали диалектическое единство.

Преподаватель музыки в веймарском Баухаузе, Гертруда Грунов развивала собственную педагогическую систему. Она утверждала, что ноты, тональности, цвета, материалы и даже тела людей образуют невидимую, но устойчивую связь. Ее методика, получившая название «Теория гармонизации», была направлена на раскрытие художественных талантов учеников через осознание этого единства. В своем учении она также затрагивала тему синестезии, или двойного переживания, что было передовой темой для научной мысли начала XX века.

Соединение этих разнородных элементов, создало уникальную среду для экспериментов, в которых музыка перестала быть просто искусством звука и превратилась в инструмент архитектурного, визуального и перформативного творчества.

Часть 2. Экспериментальные практики: Светозвуковые перформансы, ручная звукопись и работа с техникой

Самые смелые эксперименты происходили на стыке технологий и искусства: студенты и мастера конструировали собственные аппараты, рисовали звук вручную на киноплёнке, создавали абстрактные световые партитуры, которые исполнялись в реальном времени под живую музыку. Эти практики предвосхитили визуальную музыку XX века, световые инсталляции и электронный саунд-арт.

Рефлекторные цветосветовые игры Курта Швердтфегера

В 1922 году студент Курт Швердтфегер создал одно из первых в истории абстрактных светозвуковых представлений — «Рефлекторные цветосветовые игры». Это был сложный аппарат из дерева, металла, стекла и цветных ламп, управляемый вручную несколькими исполнителями за ширмой. Световые лучи проецировались через подвижные трафареты и зеркала, создавая на экране динамические геометрические формы, которые двигались, пульсировали и трансформировались в реальном времени.

Рефлекторные цветосветовые игры Курта Швердтфегера (1922)

Перформанс сопровождался специально написанной музыкой (партии для фортепиано, скрипки и ударных). Швердтфегер считал, что свет должен иметь ту же выразительность, что и звук, и стремился к полной синестезии. Премьера состоялась на «Вечере световых игр» в доме Йоханнеса Иттена в 1922 году, а затем показывалась на многих баухаузовских праздниках.

Цветосветовые игры Людвига Хиршфельд-Мака

Людвиг Хиршфельд-Мак, ученик Иттена и Кандинского, разработал собственную систему цветосветовых представлений, в которой цветной свет проецировался через сложные многослойные слайды и подвижные маски. В отличие от Швердтфегера, он стремился к более плавным, «музыкальным» переходам — формы растворялись, пульсировали, текли, подчиняясь логике музыкальной формы

Цветосветовые игры Людвига Хиршфельд-Мака. Фрагмент (1923/24)

Перформансы сопровождались живой музыкой: чаще всего произведениями Баха, Генделя, Глю Глюка, иногда специально написанными партитурами. Хиршфельд-Мак разработал нотацию для световых партитур — цветные диаграммы, где каждая линия соответствовала определённому цвету и движению прожектора. После закрытия Баухауза он продолжил работу в Англии и Австралии, где его работы стали основой для современных световых органов и визуальной музыки.

Цветосветовые игры Людвига Хиршфельд-Мака. Реконструкция Майкла Кэнди (2019)

Ручная звукопись и синтетический звук

Ласло Мохой-Надь был самым радикальным теоретиком и практиком нового звука в Баухаусе. В 1923 году он опубликовал манифест «Новая типографика и звук», а в 1930–1932 годах провёл серию революционных экспериментов по созданию звука без музыкальных инструментов путём прямого вмешательства в звуковую дорожку киноплёнки. Мохой-Надь и его студенты рисовали, царапали, наклеивали и фотографировали узоры непосредственно на оптическую звуковую дорожку 35-мм плёнки. Получались чистые синусоидальные тоны, шумы, глитчи, ритмические паттерны — совершенно новый звуковой алфавит. В 1930 году Мохой-Надь объявил конкурс на лучший «рукописный звук» среди студентов. Сохранились фрагменты плёнок, которые звучат и сегодня — резкие, металлические, инопланетные.

«Звук будущего будет производиться не музыкантами, а инженерами акустики» — Ласло Мохой-Надь

Свето-пространственный модулятор — самое известное и радикальное произведение Ласло Мохой-Надя, созданное в 1930 году в дессауском Баухаусе. Это одновременно скульптура, машина, музыкальный инструмент и прообраз современного медиа-арта.

Высота оригинала — 151 см, диаметр основания — 105 см. Конструкция состоит из трёх концентрических вращающихся платформ, на которых установлены перфорированные металлические диски, решётки, стеклянные и пластиковые пластины, зеркала, проволочные спирали, шары и цветные лампочки.

При включении объект медленно вращается, отбрасывая на стены и потолок сложные светотеневые узоры, отражения и цветовые пятна, которые постоянно меняются в зависимости от угла освещения и движения частей.

Экспериментальные практики Баухауза демонстрируют, как школа превратила звук из объекта эстетического потребления в материал для научно-художественного исследования. Работы Хиршфельд-Мака, Швердтфегера и Мохой-Надя не только отражали дух новаторства, царивший в школе, но и заложили фундамент для ключевых направлений в искусстве последующих десятилетий, от кинетического искусства и минимализма до современных иммерсивных аудиовизуальных инсталляций

Часть 3. Музыкальный быт и сообщества

Джазовая капелла Баухауза

Одним из самых ярких музыкальных явлений школы стала студенческая джаз-оркестр, известный как Bauhauskapelle или Bauhaus Jazz Band. Группа возникла спонтанно в веймарский период (около 1923–1924 гг.) и просуществовала до закрытия школы в 1933 году. Среди её лидеров и участников — Андор Вайнингер, Т. Люкс Фейнингер, Герберт Байер, Рудольф Парис, Генрих Кох, Ганс Хоффманн и многие другие.

Bauhaus Jazz Band (1930)

Репертуар был эклектичным: американский джаз, популярные шлягеры, восточноевропейские народные песни, фрагменты из Баха и Моцарта, а также чистая импровизация и шумовые эффекты — сирены, автомобильные гудки, выстрелы, звонки, самодельные ударные из кастрюль и металлического лома. Оркестр выступал на всех крупных праздниках школы, гастролировал по Германии в больших залах Берлина и Дессау, играл на балах и карнавалах. Особенно знаменит был барабанный набор с огромной лягушкой-щелкунчиком, который стал символом группы.

Праздники и фестивали: музыка как коллективный ритуал

Праздники в Баухаусе были обязательной частью жизни школы и проводились по календарю:

Фестиваль воздушных змеев (Drachenfest) — осенью Фестиваль фонарей (Laternenfest) — в день летнего солнцестояния День рождения Гропиуса (май) Металлическая вечеринка (Metallisches Fest, 1929) Праздник бороды, носа и сердца (Bartnasenherzfest, 1928) Белая вечеринка и многие другие

Костюмы Баухауза (1920-е)

На этих мероприятиях музыка Bauhauskapelle звучала всегда. Костюмы создавались в мастерских школы: на Металлической вечеринке гости приходили в фольге, кастрюлях, ложках и проволоке; на Фестивале фонарей — с самодельными светящимися конструкциями. Праздники начинались с шествий, продолжались танцами до утра и заканчивались коллективным завтраком на крыше.

Таким образом, музыкальный быт Баухауза реализовал главную утопию школы на практике: искусство не как сумма отдельных видов, а как единая среда обитания.

Наследие и выводы

Эксперименты Баухауза в области звука и синтеза искусств оказали влияние на последующее развитие не только музыки, но и всего спектра медиаискусства XX–XXI веков. Во-первых, Баухауз радикально переосмыслил саму природу музыкального творчества: утвердилась концепция музыканта как инженера, работающего с звуком как с материалом; ручная звукопись Мохой-Надя предвосхитила современные DAW и цифровые звуковые рабочие станции. Во-вторых, практики Баухауза непосредственно предвосхитили: электронную музыку, аудиовизуальное искусство, саунд-арт и интерактивные инсталляции В-третьих, Баухауз предложил принципиально новую модель художественного образования и творчества.

Ключевые идеи Баухауза сохраняют актуальность в цифровую эпоху: универсальный язык форм, синестетический подход и демократизация творчества.

Музыкальные и звуковые эксперименты Баухауза, казавшиеся маргинальными в 1920-е годы, оказались пророческими. Школа не просто создала отдельные художественные приемы — она сформировала целостную систему мышления, в которой звук, изображение, пространство и технология существуют в неразрывном единстве. От кассовых аппаратов до современных интерактивных инсталляций, от граммофонных царапин до алгоритмической композиции — наследие Баухауза продолжает определять траекторию развития современного искусства, доказывая, что подлинный авангард не стареет, а лишь обретает новые формы воплощения.

Кирсанова Ю. А. Музыкальный быт и звуковые эксперименты в школе Баухауз (1919–1933 гг.) // Артикульт. 2012. № 5 (1).

https://www.designspb.ru/news/history_of_design/manifesto_of_walter_gropius/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шёнберг, _Арнольд (дата обращения: 18.11.2025)

https://journal.eahn.org/article/id/8308/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шёнберг, _Арнольд (дата обращения: 18.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гропиус, _Вальтер (дата обращения: 18.11.2025)

https://thecharnelhouse.org/2013/06/02/oskar-schlemmers-bauhaus-costume-parties-1924-1926/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://deeds.news/2024/09/bauhaus-music-2024-the-temporary-bauhaus-archiv-st-elisabeth-villa-elisabeth-17-10-19-10-2024/?lang=en (дата обращения: 18.11.2025)

https://vk.com/video879673_169165004 (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.museumofbrisbane.com.au/mob-sunday-stories-ludwig-hirschfield-macks-light-colour-plays/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.greyscape.com/ludwig-hirschfeld-mack-more-than-a-bauhaus-artist/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://archive.org/details/192267KurtSchwerdtfegerReflektorischeFrablichtspiele (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/Yx7MBrDWn0dZ694P (дата обращения: 18.11.2025)