Любовь Попова: от авангарда до конструктивизма

Рубрикация

‣Концепция ‣Кубофутуризм ‣Супрематизм ‣Конструктивизм ‣Заключение ‣Источники

Концепция

Переход от авангарда к конструктивизму стал одним из ключевых процессов в искусстве первой трети XX века. В это время художники в России стремились соединить творчество с жизнью общества, а искусство — с реальными задачами времени. В этом контексте фигура Любови Поповой особенно значима. Её путь от кубофутуризма и супрематизма к конструктивизму отражает не только развитие личного стиля, но и изменение самого понимания искусства. В её творчестве видно, как искусство перестаёт быть замкнутым в себе и постепенно становится частью повседневности: входит в быт, производство, сценографию. Такой сдвиг показывает, насколько глубоко художница воспринимала новые культурные запросы времени. Выбор темы обусловлен тем, что Попова одной из первых воплотила переход от эстетики авангарда к конструктивистским принципам. Немаловажно и то, что она стала одной из немногих женщин, активно участвовавших в формировании художественной культуры нового времени.

Материал для анализа отбирается по принципу наглядности и последовательности развития художественного метода. В исследование включены ключевые этапы творчества: кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм. Помимо живописи рассматривается театральная конструкция, где проявляется стремление к функциональности и чёткости формы. Это позволяет увидеть, как единые принципы проявляются в разных видах художественной практики. Такой подход позволяет проследить, как менялся визуальный язык Поповой и как её художественные решения отражали новые задачи эпохи.

Рубрикация исследования строится по хронологическому принципу. Первый раздел посвящён ранним поискам динамики и формы в духе кубофутуризма. Второй рассматривает супрематический период, связанный с развитием абстрактного языка цвета и композиции. Третий раскрывает конструктивистский этап, где живописные принципы преобразуются в систему организации пространства и предметной среды. Завершающая часть объединяет сравнительный анализ и показывает, как художественная эволюция Поповой связана с мировоззренческими изменениями времени.

Текстовые источники отбираются по признаку творческой и теоретической значимости. Анализ проводится в сравнительном и контекстуальном ключе, что помогает выявить связь между идеями и художественной практикой.

Ключевой вопрос исследования: как развитие языка Любови Поповой от авангарда к конструктивизму отражает изменение роли искусства в России начала XX века? Гипотеза состоит в том, что этот переход был не просто стилистической переменой, а выражением нового понимания искусства — переходом от индивидуального самовыражения к функциональной деятельности, направленной на преобразование среды.

Кубофутуризм

Первый опыт Поповой в области нового художественного языка формируется под влиянием европейской поездки 1912 года, когда она изучает современную живопись в Париже и Италии. Именно там художница знакомится с работами Пикассо и Брака, наблюдает развитие аналитического кубизма и видит экспозиции футуристов, что значительно расширяет её представление о возможностях формы и композиции. Полученный опыт усиливает её интерес к структуре и многоплановости изображения, к соединению разных ракурсов и к выражению движения через пересечение и напряжение плоскостей. Для Поповой это становится не столько знакомством с новым стилем, сколько отправной точкой для самостоятельных поисков, в которых изображение перестаёт быть отражением реальности и превращается в динамическую систему взаимодействующих элементов.

Кубофутуристический период становится для художницы школой формального анализа и пространственного мышления.

В этот момент закладываются те принципы, которые станут определяющими для последующих этапов: стремление к ритмической организации композиции, отказ от иллюзии глубины, внимание к плоскости и её внутренним связям. Именно здесь начинает формироваться тот язык, который приведёт Попову сначала к супрематизму, а затем — к конструктивистскому подходу, основанному на ясности структуры и функциональности формы.

Любовь Попова «Скрипка» 1915 год

Работа «Скрипка» относится к одному из ранних этапов кубофутуристических поисков Поповой и показывает, как художница постепенно осваивает аналитическое разложение формы. Композиция строится вокруг узнаваемого предмета — корпуса скрипки, однако его целостность нарушена множественными плоскостями, разрывами и сегментами. Попова использует принцип «накопления ракурсов»: инструмент представлен одновременно с нескольких точек зрения, что разрушает традиционную перспективу и превращает изображение в сложную систему пересекающихся фрагментов. Благодаря этому зритель получает не единичный вид предмета, а совокупность его свойств, существующих как бы вне времени и пространства.

Интересной особенностью является обращение к музыкальной тематике, типичной для кубистических натюрмортов, однако Попова решает её в более динамичном ключе. Она включает в композицию элементы нотных листов, обрывки слов («CONC…» от Concert, «PROG…» от Programme), декоративные мотивы и графические знаки. Эти элементы не просто уточняют сюжет, а работают как самостоятельные плоскости, поддерживая ритм композиции. В отличие от западных кубистов, где текст часто играет роль цитаты или иронического жеста, у Поповой надписи включены в структуру композиции равноправно с цветом и формой. Они усиливают ощущение движения, создают дополнительную многослойность и задают темп изображения.

Любовь Попова «Композиция с фигурами» 1914–1915 год

«Композиция с фигурами» представляет собой более сложный и экспериментальный этап кубофутуристических поисков Поповой по сравнению со «Скрипкой». Здесь предметный мир оказывается значительно более разложенным: фигуры, заявленные в названии, присутствуют скорее как намёк, как остаток прежней предметности, чем как отдельные объекты. Художница активно использует приём дробления формы, разрушая привычные контуры человеческого тела. В результате фигуры превращаются в систему плоскостей и углов, накладывающихся друг на друга и образующих динамическое, многослойное пространство.

Композиция строится на пересечении разных осей, что усиливает впечатление внутреннего ритма и напряжения. Здесь нет единой точки зрения: Попова комбинирует несколько визуальных решений, создавая многомерное пространство, в котором условные элементы фигуры включаются в общий конструктивный каркас. Это сближает её с поисками итальянских футуристов, для которых тело было не центром изображения, а участником динамического процесса. Однако у Поповой движение выражено более структурно: фигура становится частью общей геометрии, а не растворяется в импульсивном жесте.

Цветовое решение отличается большей абстракцией, чем в «Скрипке». Тёплые и холодные оттенки распределены так, чтобы выделять отдельные плоскости и создавать ритм внутри композиции. Цвет не описывает материальность объекта, а организует пространство, помогает зрителю ориентироваться в сложности формы. Светотень также условна: её задача — подчеркнуть направленность линий и столкновение плоскостей. Фрагментарные намёки на головы, плечи или элементы одежды служат лишь отправной точкой для геометризации. Человеческая фигура утрачивает первостепенное значение и превращается в одну из составляющих композиции, которая подчинена общему ритму и логике взаимодействия элементов.

Любовь Попова «Путешественник» около 1915 года

В этой работе Попова создаёт сложное и насыщенное пространство, в котором фигура человека не выступает как устойчивый образ. Отдельные элементы, такие как условные очертания головы, фрагменты одежды или детали позы, дают лишь ориентир и подсказывают возможное положение фигуры. Эти фрагменты не стремятся образовать целостный силуэт и постепенно растворяются в пересекающихся плоскостях и диагоналях. Художнице важно передать не конкретный сюжет или состояние человека, а активную среду, в которой он существует и движется.

Структура картины особенно ясно показывает, как Попова работает с кубофутуристическим языком. Геометрические плоскости направлены под разными углами и создают сложное визуальное поле, в котором движение ощущается даже без прямого указания на сюжет. Большая часть этих плоскостей имеют форму треугольника или острые углы, что усиливает ощущение внутреннего напряжения и придаёт композиции выраженную динамику. Сочетание клиновидных элементов, изломанных линий и фрагментов надписей формирует многомерное пространство, напоминающее о городской среде с её быстрыми ритмами и визуальной насыщенностью. Текстовые детали вписаны в живописную поверхность и становятся частью общего движения. Благодаря этому соединению разных визуальных слоёв композиция воспринимается как подвижная конструкция, где аналитическая работа с формой сочетается со стремлением передать энергию современности.

Цвет играет значимую роль в организации композиции. Контрастные сочетания красных, синих, зелёных и чёрных тонов формируют напряжённый ритм, а яркие клиновидные участки задают движение внутри картины. Цветовые акценты работают как конструктивные элементы, которые связывают разные уровни изображения и подчеркивают внутреннюю энергию сцены. Такое решение позволяет отказаться от привычной предметной логики и сосредоточиться на создании многослойного визуального пространства.

Эти работы показывают, как Попова формирует собственный вариант кубофутуристического языка, который основан не на подражании западным образцам,

а на поиске более активной, динамичной и конструктивной модели изображения. Внутренняя организация композиции становится для неё основной задачей, а человеческая фигура или предмет служат лишь отправной точкой для изучения движения и многомерности. Благодаря такому подходу именно этот период оказывается ключевым шагом, который приводит Попову к дальнейшему интересу к абстракции и к разработке тех принципов, что позднее сформируют её конструктивистскую логику.

Супрематизм

Супрематический период становится для Поповой важным переломным моментом, когда её интерес к динамическому пространству и аналитической работе с формой получает новое направление. Вступив в орбиту русского авангарда середины 1910-х, она активно взаимодействует с художниками собственного круга: Удальцовой, Розановой, Экстер и другими авторами, которые стремились к созданию нового языка беспредметного искусства.

В этот же период Попова становится участницей группы «Супремус», руководимой Казимиром Малевичем, что значительно укрепляет её связь с супрематическим движением и помещает её в центр ключевых художественных дискуссий времени.

Знакомство с супрематической системой Малевича имело особо значение. Его стремление освободить форму от предметной зависимости и рассматривать цветовую плоскость как самостоятельную единицу композиции оказалось созвучно собственным поискам Поповой. Она не просто перенимает предложенный им принцип беспредметности, а развивает его в направлении более конструктивного и структурного подхода. В результате её супрематические композиции приобретают сдержанную энергию и внутреннюю собранность, где взаимодействие плоскостей становится способом обозначить пространство через соотношение сил, а не через изображение объектов.

Любовь Попова «Живописная архитектоника с тремя полосками» 1916 год

Эта работа занимает особое место в развитии творчества Поповой, поскольку она фиксирует момент перехода от кубофутуристической системы образов к новому супрематическому пониманию пространства. От предыдущего этапа остаются лишь отдельные объёмные формы, которые слегка напоминают о привычном трёхмерном пространстве. В остальном композиция строится не вокруг предмета, а вокруг соотношения плоскостей и их «веса» на холсте.

Композиция картины строится на сочетании нескольких крупных геометрических элементов, среди которых особое значение имеют вертикальные и наклонные прямоугольники, а также закруглённые поверхности. Три тёмные полоски, вынесенные вправо, работают как акцент, который связывает разные уровни изображения и задаёт направление движения внутри композиции. Цветовое решение основано на сдержанных оттенках серого, охры, чёрного и глухого зелёного, что подчёркивает материальность плоскостей и усиливает ощущение внутреннего напряжения. Здесь цвет больше не описывает предмет, а указывает на плотность и «вес» элементов, позволяя воспринимать картину как конструкцию, где каждая форма имеет свою функцию.

В этой работе становится ясно, как Попова приближается к логике супрематизма. Формы избавляются от остаточной предметности, плоскости начинают работать как самостоятельные единицы, а пространство картины выстраивается за счёт соотношений масс и направлений. При этом переход происходит без резкого разрыва: художница не отказывается от своего опыта, а постепенно переводит его в новый уровень абстракции.

Любовь Попова «Живописная архитектоника. Черное, красное, серое» 1917 год

Ещё один пример из супрематических работ Поповой. Здесь видно, насколько сильно в этот период на художницу влияет визуальный язык, предложенный Малевичем. Его воздействие заметно прежде всего в выборе ограниченной палитры: сочетание чёрного и красного было одним из ключевых в супрематических композициях Малевича, где эти цвета выступали как самостоятельные носители энергии и выражения. Попова использует их в схожей логике.

Внимание в композиции сразу привлекает крупная чёрная плоскость, которая задаёт основной ритм картины и формирует ощущение устойчивой конструкции. Вокруг неё выстроены остальные элементы: красный четырёхугольник выступает как активная и контрастная фигура, усиливая напряжение внутри центральной группы, а серый прямоугольник связывает композицию, смягчает столкновение основных цветов. Такое расположение плоскостей создаёт продуманное равновесие, где каждая фигура включена в общий визуальный порядок и взаимодействует с другими за счёт наклона, положения и цвета. Благодаря этому картина приобретает цельность и воспринимается как единая пространственная структура, а не как набор разрозненных элементов.

Несмотря на очевидную близость к супрематизму Малевича, эта работа подчёркивает собственный подход Поповой к организации пространства. В отличие от масштабных композиций Малевича, где множество плоскостей вступают в сложные пересечения и образуют разветвлённую систему взаимодействий, здесь количество элементов ограничено и выстроено более сосредоточенно. Фигуры накладываются друг на друга, образуя последовательную структуру (слой над слоем). Такое решение делает композицию более собранной и сдержанной, а напряжение между плоскостями возникает не из их столкновения, а из аккуратного сопоставления формы и цвета. Это позволяет увидеть, как Попова формирует собственный вариант супрематической логики, опираясь на чистоту элементов и ясную конструкцию пространства.

Любовь Попова «Живописная архитектоника» 1916–1917 год

«Живописная архитектоника» показывает, как Любовь Попова постепенно формирует собственный вариант супрематического языка. В отличие от ярких сочетаний, характерных для многих работ Малевича, здесь используется спокойная, почти приглушённая палитра. Чёрный, светло-бежевый, коричневый и оливковый цвета создают более материальное ощущение формы и напоминают о том, что художница стремилась к конструктивной собранности, а не к резкому визуальному контрасту. Такое решение превращает композицию в сдержанную, но выразительную систему соотношений.

Особое внимание привлекает чёрная фигура слева. В её верхней части появляется небольшая, но важная деталь: дуга, формирующая верхний угол. Такое решение почти не встречается у Малевича, который предпочитал жёсткие геометрические грани и строгую прямолинейность. У Поповой эта дуга добавляет форме ощущение внутреннего движения и показывает, что её работа с плоскостью включает не только строгую геометрию, но и интерес к более плавным, «живым» элементам. Благодаря этому композиция приобретает собственное звучание и подтверждает, что художница выходит за рамки супрематической каноничности, создавая своеобразный и узнаваемый визуальный язык.

Как и в других её архитектониках, основой становится принцип наложения плоскостей друг на друга. Здесь нет пересечения линий в духе малевичевских супрематических разветвлений. Формы аккуратно располагаются слоями, и каждая плоскость остаётся целостной. Благодаря этому композиция выглядит устойчивой, выстроенной на последовательном сопоставлении «блочных» элементов, а не на столкновении направлений. Это постепенно оформляет тот конструктивный подход, который станет для Поповой ключевым в последующие годы.

Конструктивизм

Переход Поповой к конструктивизму связан с теми изменениями, которые происходят в художественной среде после революции 1917 года, но начинается он не сразу с производственных задач. Первым шагом становится её работа над «пространственно-силовыми конструкциями», где супрематические плоскости превращаются в более организованные, почти инженерные структуры. Попова начинает рассматривать форму не как автономный живописный элемент, а как носитель определённого напряжения, направленности и функции. В этих композициях исчезает декоративность, а плоскости ведут себя как части реальной конструкции, подчинённой внутренним законам равновесия и действия сил. Именно здесь формируется та логика, которая станет основой её дальнейшего конструктивистского подхода.

Исторический контекст лишь усиливает эту тенденцию. После революции на первый план выходит идея искусства, способного участвовать в создании новой материальной среды. На фоне изменения социальных задач художественные поиски легко переходят в практическую область, и разработанная Поповой система пространственных построений постепенно получает прикладное направление. Так возникает её интерес к «производственному искусству», где художественный опыт превращается в инструмент проектирования реальных вещей: тканей, типографских решений, оформления пространства. Благодаря этому движение от супрематизма к конструктивизму в её творчестве выглядит не резким разрывом, а последовательным развитием, в котором каждая стадия органично вырастает из предыдущей.

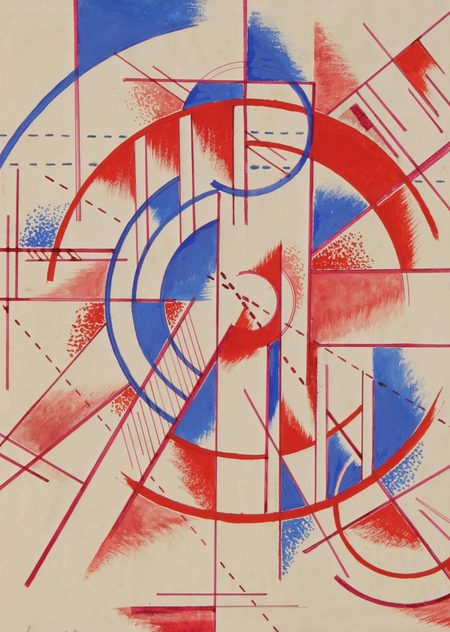

Любовь Попова «Пространственно-силовое построение» 1921 год

В этой работе геометрические фигуры уже не выглядят условными знаками: они имеют плотность, выраженную фактуру и создают впечатление, будто занимают место в реальном пространстве. За счёт этого композиция начинает восприниматься не как абстрактная схема, а как своеобразная модель, состоящая из прочных, взаимодействующих между собой элементов.

Структура построена так, что формы словно оказывают влияние друг на друга. Острые белые и коричневые клинья направлены внутрь композиции и напоминают расходящиеся или сталкивающиеся плоскости. Красный круг и синяя дуга образуют движение, которое выглядит не нарисованным, а возникающим в результате действия внутренних импульсов. Чёрные и золотистые фигуры укрепляют эту систему, добавляя ей устойчивости. Возникает ощущение, что перед нами не живописная поверхность, а фрагмент динамического механизма, где каждая линия и плоскость участвует в создании общего напряжения.

Особенно важную роль играет фактура: на отдельных участках краска нанесена густо и неровно, что усиливает впечатление объёма и придаёт элементам телесность. Благодаря этому даже дуги и круги выглядят не как плоские знаки, а как части материальной структуры. Стоит упомянуть, что картина написана на фанере. Такой подход показывает, что Попова стремилась вывести абстрактную форму в область ощутимой конструкции и рассматривала композицию как модель реального действия сил. Именно это и есть конструктивизм в живописи.

Переход Поповой к театральной работе становится естественным продолжением её исследований в области пространственных конструкций.

После создания пространственно-силовых построений она обращается к сцене как к реальной среде, где её пластические принципы могут проявиться не только на плоскости, но и в объёме. Сотрудничество с Мейерхольдом в спектакле «Великодушный рогоносец» становится ключевым моментом: режиссёр, реформирующий театральный язык, искал новое понимание пространства, а Попова обладала опытом работы с формой, который идеально подходил его задачам.

Макет сценической конструкции к спектаклю «Великодушный рогоносец» 1920 год. Автор конструкции — Любовь Попова

Её сценическая установка для спектакля не была декорацией в привычном смысле. Она представляла собой конструкцию, функционирующую как часть действия и создающую условия для актёрской игры. Здесь проявились те же принципы, которые лежали в основе её живописных построений: ясная структура, взаимодействие объёмов, функциональность каждого элемента. Попова переводит свой язык геометрических форм в реальное пространство сцены, где конструкции обретают физическую роль — служат платформами, лестницами, опорами, определяют траекторию движения актёров. Благодаря этому спектакль становится не просто примером авангардной сценографии, но и одним из первых опытов настоящего конструктивистского театра.

Заключение

Развитие языка Любови Поповой от раннего авангарда к конструктивизму показывает, как менялась роль искусства в России начала XX века. Её путь от кубофутуристического разложения формы к супрематическим композициям и архитектоникам отражает постепенный отказ от изображения в пользу работы с принципами структуры и взаимодействия плоскостей. Архитектоники становятся зрелым выражением её супрематического периода и одновременно переходной точкой, где абстрактные формы начинают восприниматься как элементы реальной конструктивной модели.

Переход к конструктивизму подтверждает предложенную в исследовании гипотезу: изменения в её творчестве были не стилевой переменой, а отражением нового понимания художественной задачи. В пространственно-силовых построениях и в последующей работе в театре и производственном искусстве Попова рассматривает форму как функциональный элемент, способный участвовать в организации среды. Таким образом, её развитие демонстрирует движение от индивидуального выражения к деятельности, направленной на преобразование материального мира, что точно совпадает с изменением роли искусства в послереволюционной культуре.

Источники

Лекция «Любовь Попова. Движение, время, пространство» URL:https://www.youtube.com/watch?v=IbZB_5MjJDQ

Лекция «Любовь Попова и новая архитектура живописного пространства» URL:https://www.youtube.com/watch?v=gqU8XK8OiCs

Статья интернет-портала «Энциклопедия русского авангарда» URL:https://rusavangard.ru/online/biographies/popova-lyubov-sergeevna/

Статья ВХУТЕМАСа URL:https://vkhutemas.academy/articles/lyubov-popova-rolevaya-model-dlya-zenshhin-v-iskusstve-i-dizaine?

Статья из журнала «Техническая эстетика» № 11 URL:https://electro.nekrasovka.ru/articles/elarchive/lpopova?

Открытая библиотека картин WikiArt URL: https://www.wikiart.org/ru

Открытая библиотека картин Артхив URL: https://artchive.ru/artworks

Открытая библиотека картин Gallerix URL: https://gallerix.ru/a1/