Коллективная память и исчезновение в современном искусстве

Рубрикация исследования:

I. Концепция исследования II. Архивы травмы. Коллективная память и исчезновение III. Пространство молчания. Музей как траурная сцена IV. Заключение V. Список источников

«Важная задача для художника — постараться дать обществу инструменты для скорби». (Дорис Сальседо, The Art Story)

I. Концепция исследования

Конец XX века ознаменовался всплеском визуальных работ, которые обращаются к боли жертв политического насилия, исходя из уникальной способности искусства создавать общую память о пережитом [10]. После мировых войн, геноцидов и локальных конфликтов в разных странах (от Холокоста до гражданских войн в Колумбии) художники искали новые выразительные формы, чтобы увековечить утраты и осмыслить травматическое прошлое.

Традиционные монументы из бронзы и камня более не воспринимались как адекватные носители памяти — вместо этого возникли так называемые «контр-монументы», эфемерные или исчезающие памятники, бросающие вызов устоявшимся формам мемориализации [13]. В этом контексте повседневные объекты — одежда, обувь, мебель, личные вещи — стали материалом для художественных инсталляций, где они превращаются в эмоциональные мемориалы утраты.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в условиях глобальных травм и невосполненных потерь (войны, теракты, миграционные кризисы) художники все чаще обращаются к простым вещам как носителям памяти, и этот феномен требует осмысления в теории искусства и культурологии.

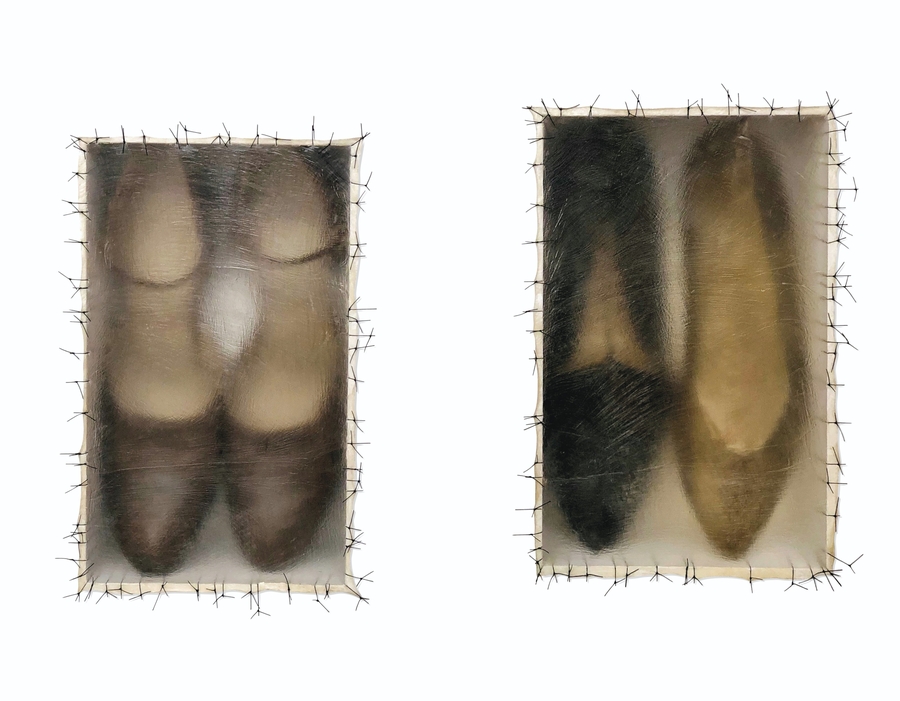

Слева направо: Дорис Сальседо, A Flor de Piel, 2011–2012 // Кристиан Болтански, Reliquaire, 1990.

В качестве материала исследования отобраны визуальные кейсы — инсталляции и объекты — созданные в 1990–2023 годах художниками из разных стран (Колумбия, Франция, Великобритания, Палестина и др.), которые используют повседневные вещи как мемориалы. Основу корпуса составляют работы таких признанных мастеров, как Дорис Сальседо, Кристиан Болтански и Мона Хатум.

Особое внимание уделяется тому, как именно ready-made объект обретает новое значение: за счет контекста (музейного или городского), за счет сопоставления с другими элементами, либо через отсылки к конкретному историческому событию.

Структура исследования следует логике постепенного углубления и состоит из пяти плавно перетекающих друг в друга разделов. Такая рубрикация позволяет не только проанализировать семантику объектов, но и учесть пространственный и контекстуальный уровень — то, как восприятие вещи изменяется в зависимости от формата и среды показа.

Кристиан Болтански, Personnes, 2010.

Исходя из вышеизложенного, основной вопрос исследования можно сформулировать так: как повседневные объекты становятся носителями коллективной и личной памяти в инсталляциях современных художников конца XX — начала XXI века?

Соответственно, выдвигается следующая гипотеза: в условиях посттравматического общества обыденные предметы приобретают функцию «немых свидетелей», зачастую вытесняя традиционные монументальные формы мемориализации. Иными словами, вещи из нашего повседневного окружения, помещенные в художественный контекст, способны воплотить молчаливую память об утрате куда сильнее, чем официальные памятники.

В ходе исследования предполагается подтвердить, что через тактильную близость, личностный отпечаток и эмоциональную заряженность этих объектов зритель устанавливает более глубокую связь с прошлым. Это позволяет преодолеть «онемение» коллективной памяти и открыть новые возможности для осмысления травматического опыта средствами визуального искусства.

II. Архивы травмы. Коллективная память и исчезновение

Кристиан Болтански (Франция)

Кристиан Болтански (1944-2021).

В этой главе рассматривается, как в работах современных художников повседневные вещи обретают статус телесного архива. Через объекты — одежду, ткани, утварь — зритель сталкивается не с образом человека, а с его отсутствием, оформленным материально. Здесь важны не только физические свойства предметов, но и их способность «запоминать» прикосновения, тепло, жест.

Стратегии репрезентации массовой потери исследуются через архивирование, повтор, масштаб и анонимность.

«Я работал с одеждой, потому что она напрямую связана с телом. Одежда — это след, который остаётся после человека. Она может быть воспринята как реликвия». (Болтански, 2015)

Инсталляция Personnes была представлена в рамках проекта MONUMENTA в парижском Гран-Пале — огромном выставочном зале с прозрачным куполом, который Болтански превратил в траурную зону.

Кристиан Болтански, Personnes, 2010.

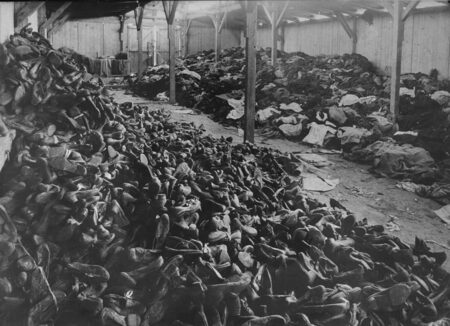

Центральным элементом стало 30 тонн ношеной одежды, сваленной в гигантскую кучу. Над ней — огромный механический кран, который захватывает горсть одежды и бесцельно сбрасывает её обратно. Этот жест, циклический и бессмысленный, стал аллегорией исторического насилия и безразличия: тела исчезли, остались только их следы, отобранные без имени, памяти и контекста.

Кристиан Болтански, Personnes, 2010.

В этом произведении Болтански объединяет художественную форму, архивную логику и траурный ритуал, чтобы создать визуальный памятник безымянной утрате. Через анонимную одежду и безразличный жест машины он ставит вопрос о границах памяти и о том, что остаётся, когда исчезает человек.

Кристиан Болтански, Personnes, 2010. // Склад обуви и одежды, конфискованной у заключенных в Освенциме, 1945.

Одежда здесь выступает не просто как материальное свидетельство — она становится реликвией утраченного, телесной оболочкой, лишённой тела. Одежда, как и фотография, хранит отпечаток присутствия, но вместо конкретного лица мы видим массу, архив.

Дорис Сальседо (Колумбия)

Дорис Сальседо (1958).

«Когда человек исчезает, все вокруг пропитывается его присутствием. Каждый предмет, как и каждое пространство, становится напоминанием об отсутствии, как будто отсутствие важнее присутствия». (Дорис Сальседо, 2017)

Дорис Сальседо, Atrabiliarios, 1992–2004.

Инсталляция Atrabiliarios (1992–2004) состоит из поношенной женской обуви, заключённой в ниши стен и покрыты полупрозрачным животным волокном, которое придает им туманный оттенок воспоминаний, которые, возможно, ускользают.

Обувь была передана художнице семьями женщин, пропавших без вести во время вооружённого конфликта в Колумбии. Зрителю предлагается не прямой контакт с вещами, а фрагментарное, мутное восприятие — как будто память сама по себе затемнена, как будто невозможность увидеть — часть высказывания.

Дорис Сальседо, Atrabiliarios, 1992–2004.

Сальседо поднимает вопрос: может ли вещь говорить от имени тела? Обувь, тесно связанная с анатомией, движением, повседневной жизнью, становится образом насильственного исчезновения. Художница намеренно помещает эти «реликвии» в архитектурное тело здания — буквально вшивает их в стены, превращая пространство выставки в зону траура.

Мона Хатум (Палестина / Великобритания)

Мона Хатум (1952), фото для журнала Finland Today.

«В моих работах часто присутствует двойственность и противоречия: темнота и свет, тяжесть и юмор, красота и опасность». (Мона Хатум, 2016)

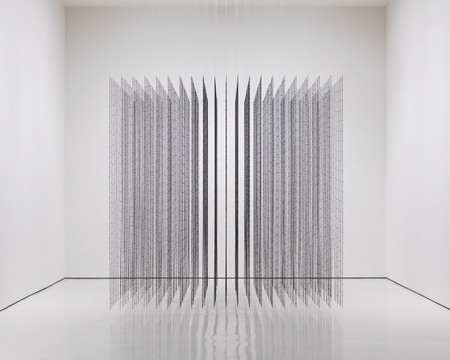

Мона Хатум, Mobile Home II, 2006.

Инсталляция Mobile Home II представляет собой движущуюся багажную ленту, на которой аккуратно размещены предметы, ассоциирующиеся с домашним пространством: посуда, мебель, фотографии, одежда, детские игрушки.

На первый взгляд — это милая, «домашняя» сцена, но движение подчёркивает её зыбкость: вещи лишены устойчивости, они не закреплены, а вечно перемещаются. Это формирует ощущение тревоги и нестабильности, как если бы сама память оказалась на ленте бесконечного перемещения. Домашнее здесь — это то, что потеряно, смещено, дезориентировано.

Мона Хатум, Mobile Home II, 2006.

Хатум демонстрирует, как вещи, составляющие повседневность, в условиях изгнания становятся символами разрыва. Дом представлен не как безопасное убежище, а как собранная из обломков память, помещённая в ритуальное движение — механическое, но пронзительное.

IV. Пространство молчания. Музей как траурная сцена

В рамках мемориального искусства музейное пространство всё чаще переосмысляется как архитектура утраты, где материальные остатки становятся формой высказывания о травме. Это не просто нейтральная зона показа, а ритуальное поле, структурирующее опыт зрителя.

Мона Хатум, Impenetrable, 2009.

Вещи, помещённые в экспозицию, говорят не нарративно, а через молчание и отсутствие. Художник организует не только объект, но и сценарий взаимодействия с ним — тактильный, пространственный, визуально-фрагментарный.

Этот переход от демонстрации к воплощению позволяет говорить о музее как о перформативной структуре, в которой молчание предметов является не отказом от речи, а особым языком потери. Вещи, лишённые владельца, помещённые в стерильную, отчуждённую среду, активизируются как носители травмы. Как подчёркивает Пьер Нора, «памятное место — это не то, что вспоминают, а то, через что память работает» [3].

Иссам Курбадж (Сирия / Великобритания)

Иссам Курбадж (1963), Precarious Passage, 2016/2023.

Инсталляция Precarious Passage создана сирийским художником Иссамом Курбаджем в ответ на гуманитарный кризис, вызванный войной в Сирии и вынужденной миграцией миллионов людей.

Работа представляет собой композицию из сотен миниатюрных лодок, вырезанных вручную из использованных велосипедных ободьев, внутри которых уложены обугленные спички. Лодки «плывут» по музейному пространству, метафорически формируя «архипелаг памяти».

Иссам Курбадж (1963), Precarious Passage, 2016/2023.

«Я не называю имён погибших. Их много. Это — все. Эти лодки — мой способ прочесть молитву». (Курбадж, 2016, The Guardian)

Инсталляция помещена в залах с минимальным освещением, где звук отсутствует, а движение зрителя строго направлено вдоль потока лодок. Курбадж избегает любых прямых экспликаций — информационное молчание становится элементом стратегии. Лодки без флагов, имён, лиц — архивы исчезнувших.

Музей в этом контексте — не пространство рассказа, а ритуальная сцена переживания утраты.

IV. Заключение

Исследование показало, что повседневные объекты — одежда, мебель, ткань — в контексте современного искусства становятся средствами траурного высказывания. Художники не столько изображают утрату, сколько организуют её через материю, пространство, молчание. Вещи теряют утилитарность и обретают голос, становятся реликвиями без ритуала, телами без образа.

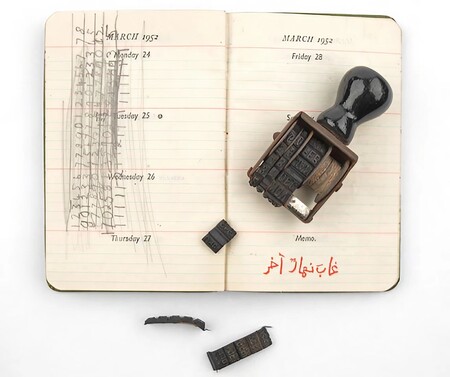

Иссам Курбадж, Urgent archives, 2019.

Ключевую роль в этих художественных практиках играет не только объект, но и его экспонирование. Музейное пространство становится зоной памяти: оно структурирует восприятие, ритм, эмоциональную дистанцию. Через архитектурные и пространственные приёмы художники создают сцены, где утрата не только представлена, но и «переживается» заново. В этом смысле объект превращается в мемориал — неофициальный, но не менее действенный.

Молчание, отсутствие и след — центральные категории визуального языка, используемого художниками. Через них формируется новая эстетика памяти: не дидактическая, а аффективная, не объясняющая, а создающая пространство для личного переживания.

V. Список источников

Boltanski C. On Life, Death, God and Working Very Little — In Conversation with Christian Boltanski // American Suburb X. — 28.12.2015. — URL: https://americansuburbx.com/2015/12/on-life-death-god-and-working-very-little-asx-in-conversation-with-christian-boltanski-2015.html (дата обращения: 24.05.2025).

Hatoum M. Interview // The Talks. — 19.10.2016. — URL: https://the-talks.com/interview/mona-hatoum/ (дата обращения: 27.05.2025).

Kourbaj N. // The Guardian. — 01.10.2016. — URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/oct/01/issam-kourbaj-refugee-boat-art-installation (дата обращения: 28.05.2025).

Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // Representations. — 1989. — № 26. — P. 7–24.

Nussbaum M. Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001. — 741 p.

Salcedo D. Sotheby’s. Contemporary Art Day Auction. New York, 17 May 2017. Lot 522. — URL: https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/contemporary-art-day-auction-n09714/lot.522.html (дата обращения: 19.05.2025).

Salcedo D. The Art Story: Modern Art Insight. — URL: https://www.theartstory.org/artist/salcedo-doris/ (дата обращения: 20.05.2025).

Young J. E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. — New Haven: Yale University Press, 1993. — 398 p.

https://imagenes.eltiempo.com/files/image_1200_535/uploads/2023/07/14/64b1b9728d0bd.jpeg (дата обращения: 20.05.2025).

https://www.e-flux.com/announcements/193845/christian-boltanskistorage-memory/ (дата обращения: 20.05.2025).

https://smarthistory.org/christian-boltanski-personnes-2010/ (дата обращения: 24.05.2025).

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw28-boltanski-852290 (дата обращения: 24.05.2025).

https://jenniferrabin.substack.com/p/museum-guards (дата обращения: 24.05.2025).

https://www.guggenheim.org/audio/track/doris-salcedo-atrabiliarios-1992-2004 (дата обращения: 24.05.2025).

https://media.mutualart.com/Images//2020_06/30/15/151354871/2002f596-5e5f-4cef-904b-40ced8ed1a46.Jpeg (дата обращения: 24.05.2025).

https://www.7iber.com/culture/tea-with-the-bogeyman-towards-an-arab-reading-of-mona-hatoum/ (дата обращения: 24.05.2025).

https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/the-collection/artists/doris-salcedo (дата обращения: 26.05.2025).

https://rubycity.org/mona-hatoum-acquisition/ (дата обращения: 26.05.2025).

https://www.e-flux.com/announcements/141201/mona-hatoum/ (дата обращения: 28.05.2025).

https://www.guggenheim.org/artwork/30304 (дата обращения: 28.05.2025).

https://www.guggenheim.org/articles/checklist/installing-mona-hatoums-impenetrable (дата обращения: 28.05.2025).

https://www.britishmuseum.org/blog/great-artist-migration-and-refugees-creation-issam-kourbajs-precarious-passage(дата обращения: 28.05.2025).

https://thelondongroup.com/issam-kourbaj/ (дата обращения: 28.05.2025).