Тело как провокация в искусстве иррационального модернизма

Репрезентация телесности как поле битвы и откровения в дадаизме и сюрреализме.

Актуальность данного исследования заключается в необходимости проследить развитие художественного протеста и выявить механизмы трансформации ключевых провокационных стратегий в искусстве XX века. Дадаизм и сюрреализм, два ключевых авангардных движения, заложили фундамент современного искусства, однако их часто рассматривают изолированно.

В отличие от подходов, анализирующих эти движения по отдельности, данное исследование рассматривает их в диалектической взаимосвязи, прослеживая непрерывную линию трансформации художественной провокации.

Изучение эволюции провокации на стыке этих движений позволяет понять, как искусство реагирует на глобальные травмы (такие как Первая мировая война), переходя от прямого социального саботажа к сложным психоаналитическим исследованиям. В частности, фокус на репрезентации телесности является чрезвычайно актуальным, поскольку тело остается центральным полем битвы за вопросы идентичности, сексуальности и автономии в современном общественном дискурсе и проходит через многие эпохи. Анализ того, как радикальные художники прошлого века реконструировали и заново изобретали образ тела, предоставляет ценный инструментарий для понимания современных визуальных практик.

Ключевой вопрос: Как трансформировались стратегии художественной провокации, связанные с телом и эротизмом, в период смены парадигмы от дадаизма к сюрреализму.

Предполагается, что дадаистская провокация, использовавшая тело как объект для внешнего саботажа социальных, политических и эстетических норм (через механизацию, фрагментацию и прямой эпатаж), не исчезла с распадом движения, но была унаследована и кардинально переработана сюрреализмом. Сюрреалисты совершили поворот вовнутрь, сместив фокус провокации с социального поля на пространство бессознательного. В их практике тело превратилось в мистический, деформируемый ландшафт желания и тревоги, а провокация эволюционировала от жеста разрушения к жесту поэтического и психоаналитического откровения.

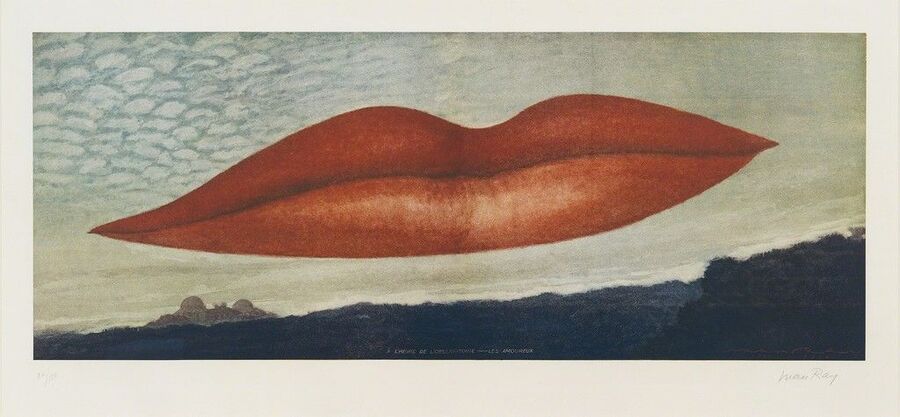

Ман Рэй, «Время обсерватории (Влюбленные)», 1932–1934 годы

Материалом для исследования послужили ключевые визуальные произведения, созданные в хронологических рамках зарождения, расцвета и непосредственного влияния дадаизма и раннего сюрреализма (приблизительно 1916–1940 годы). Отбор проводился по следующим критериям:

> Репрезентативность: работы являются знаковыми для понимания каждого из движений.

> Демонстрация эволюции: приоритет отдается произведениям, которые наглядно иллюстрируют трансформацию подходов к телесности (например, работы художников, бывших «мостом» между дадаизмом и сюрреализмом — Ман Рэй, Макс Эрнст).

> Яркость провокационного жеста: в фокусе находятся работы, в которых провокация, связанная с телом, эротизмом или нарушением табу, является центральным элементом высказывания. Такой принцип позволяет создать репрезентативную выборку, достаточную для доказательства гипотезы.

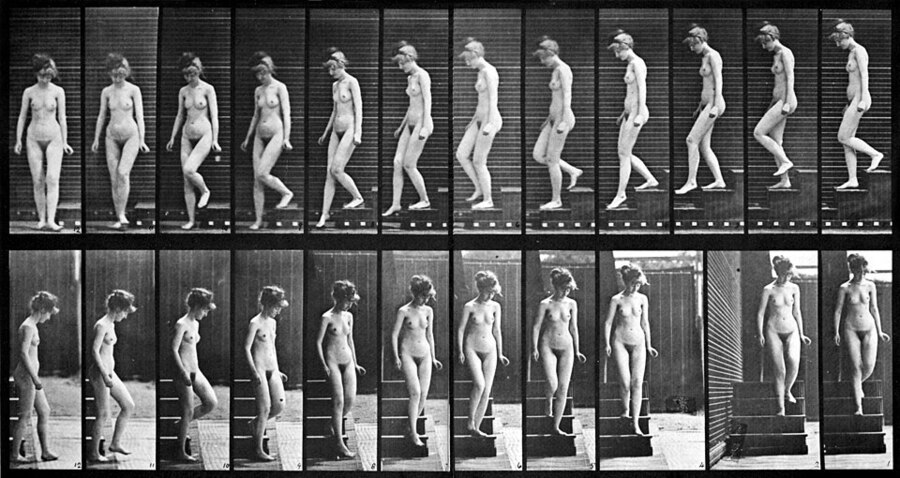

Марсель Дюшан, «Обнаженная, спускающаяся по лестнице № 2», 1912 год // Эдвард Мейбридж, «Женщина спускается по лестнице», 1887 год

Исследование структурировано по хроно-тематическому принципу, который позволяет одновременно продемонстрировать историческую последовательность и концептуальное различие между движениями. Такой подход наилучшим образом отвечает задаче показать не просто смену тем, а эволюцию художественной стратегии.

> Раздел 1: Дада (1916–1923): Тело как объект саботажа. Анализируется использование тела в качестве механизма, фрагмента или инструмента для разрушения искусства и социальных устоев.

> Раздел 2: Сюрреализм (1924 — конец 1940-х): Тело как ландшафт бессознательного. Фокус смещается на деформацию тела, его гибридизацию и использование в качестве проводника в мир снов и подавленных желаний. Сквозной темой, объединяющей все разделы, является репрезентация телесности.

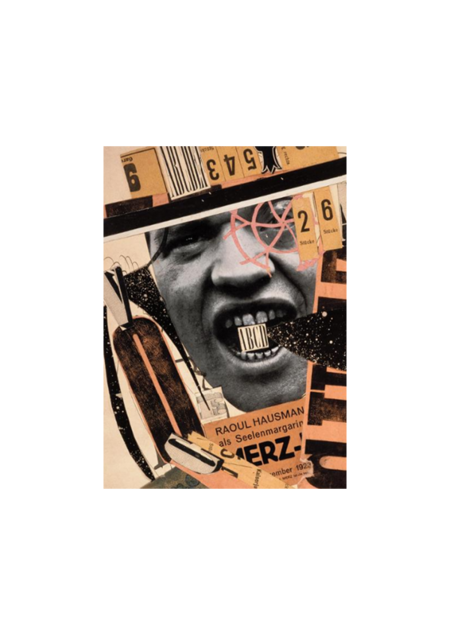

Рауль Хаусманн, «АБСД (Азбука)», 1923–1924 год

Основу текстовой базы составят первоисточники — манифесты, статьи и личные свидетельства самих художников и идеологов движений (Тристана Тцара, Андре Бретона, Рихарда Хюльзенбека, Сальвадора Дали). Это позволит реконструировать их тенденции и теоретические установки. Для критического анализа и помещения творчества в более широкий культурно-исторический контекст привлекаются авторитетные научные монографии и статьи (например, труды Ханса Рихтера, Розалинд Краус). Анализ текстов будет направлен на выявление ключевых понятий («реди-мейд», «автоматизм», «объективная случайность», «готовый объект»), а также на сопоставление теоретических деклараций с визуальным материалом.

РАЗДЕЛ 1: Дада (1916–1923): Тело как объект саботажа

Тело атакуется, разбирается на части, низводится до функции или механизма.

Период дадаизма ознаменовался радикальным пересмотром всех традиционных ценностей, включая представления о человеческом теле. В ответ на ужасы Первой мировой войны, где человеческая плоть стала расходным материалом, дадаисты отказались от его идеализированного, целостного образа. Вместо этого тело превратилось для них в поле для экспериментов — абсурдный конструкт, объект насмешки над самим понятием нормы или загадочный гибрид. Их стратегия заключалась в деконструкции и сборке, создании новых, зачастую шокирующих существ, бросающих вызов логике и естественности. Этот вызов мог быть не только в виде образа тела, но и как некий намек на его части и физиологичность.

Марсель Дюшан, «Бильбокет», 1910 год // Марсель Дюшан, «Фонтан», 1917 год

Истоки дадаистского переворота в репрезентации тела лежат не в 1916 году, а значительно раньше, что наглядно демонстрируют ранние работы Марселя Дюшана. Его работа «Бильбокет» (1911) — это не просто арт-объект, а первый ключевой жест дегуманизации. Дюшан изображает игрушку бильбокет, чья форма отдаленно напоминает корпус и фаллос, в одной плоскости с механическими деталями и абстрактными элементами. Уже здесь человеческое тело (или его намёк) и механизм уравнены, поставлены на один уровень. Это предвосхищает главную тему дада, а именно растворение органического в машинном, где тело лишается своей сакральности и становится одним из многих объектов в мире вещей.

Этот подход достигает своей кульминации в радикальном жесте — «Фонтане» (1917). Здесь Дюшан совершает окончательный разрыв с антропоморфным образом. Писсуар, представленный как произведение искусства, является чистым актом саботажа против самого института искусства с его культом рукотворности и одухотворенности. Однако важен и телесный подтекст:

Писсуар откровенно фалличен, что выставляет на посмешище традиционные представления о возвышенном и прекрасном в скульптуре. Объект, связанный с низовыми телесными отправлениями, помещается в пространство, предназначенное для эстетического созерцания. Это жест тотального снижения, провокация, направленная на буржуазные табу, заставляющая зрителя столкнуться с вытесненным.

Марсель Дюшан, «L.H.O.O.Q.», 1919

Работа «L.H.O.O.Q.» (1919) становится логичным продолжением этой стратегии, но переносит ее в плоскость культурного кода. Так Марсель Дюшан в своей провокационной работе бросает вызов общественности. Его жест — это акт вандализма, направленный на самый сакральный образ западной культуры. Дорисовав Джоконде усы и бородку, Дюшан совершает символическое осквернение «вечной женственности» и наделяет ее мужскими атрибутами. Это акт саботажа культурного кода, где тело становится мишенью для атаки на авторитеты.

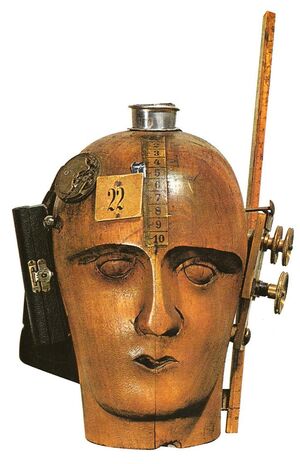

Рауль Хаусманн, «Механическая голова (Дух нашего времени)», 1920 год

Для полноты картины обратимся к объекту «Механическая голова (Дух нашего времени)» (1920) Рауля Хаусманна. Этот ассамбляж — квинтэссенция дадаистского взгляда на тело. Голова-манекен, утыканная обломками цивилизации, портрет человека, чье сознание является пассивным носителем чужих смыслов. Тело здесь является всего лишь вешалкой для мертвых идей.

Роуз Селави (Марсель Дюшан), «Свежая вдова» 1920 год

То, что работа подписана альтер эго Дюшана — Роуз Селави (имя-каламбур, звучащее как «Eros, c’est la vie» — «Эрос, вот это жизнь») превращает «Свежую вдову» в сложную игру гендерных ролей и авторства.

Название «Fresh Widow» — это классический для Дюшана каламбур, искажающий английское «French window» («французское окно»). Это преобразование придаёт объекту мощное антропоморфное и социальное измерение. «Свежая вдова» — это тело, находящееся в состоянии острого, недавнего траура.

Использование кожи является ключевым элементом, переводящий работу в плоскость телесности. Кожа — это органический материал, буквально являющийся оболочкой тела. Чёрная, траурная кожа, начищенная до болезненного блеска, имеющая ассоциации с лакированными похоронными башмаками или обтянутым гробом. Это материальное напоминание о смерти, тленности и самом теле, лишённом жизни.

Дюшан атакует тело через его метафоры (кожа, окно-тело) и через лишение зрителя фундаментальных чувственных опытов (зрения, осязания). Он показывает, что тело в дадаизме — это не только анатомия, но и комплекс табу, социальных ролей и ощущений, которые можно подвергнуть деконструкции через интеллектуальную провокацию.

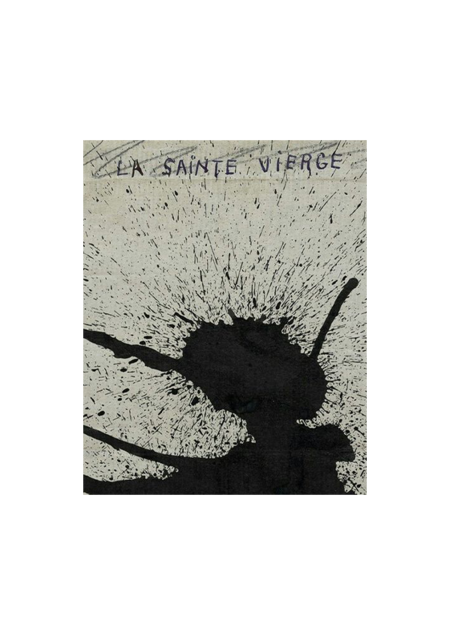

Франсиа Пикабиа, «Святая Дева», 1920 год

Десакрализация сакрального тела: от канона к абстрактной плоти

Ключевой провокационный жест Пикабия заключается в столкновении двух концепций тела: тела сакрального (нетленного, идеализированного тела Девы Марии в религиозной традиции) и тела иррационального, редуцированного до биологических и механических функций.

Художник намеренно избегает каких-либо узнаваемых антропоморфных черт. Вместо этого он предлагает зрителю набор абстрактных форм: округлости, пятна, линии. Тело лишается своей духовной оболочки и низводится до уровня материи, плоти, лишенной души и божественной благодати.

Само название «Святая Дева», написанное на листе, работает как провокационный ярлык. Оно заставляет зрителя искать следы святого в бесформенном, что является кощунственным актом с точки зрения традиционной иконографии. Телесность здесь становится орудием деконструкции религиозного догмата.

Главная провокация работы заключается не в том, что тело показано откровенно, а в том, что оно настойчиво отсутствует. Его нет в привычной, узнаваемой форме.

Этот жест был не эстетическим, а этическим: ответом на абсурд войны и инструментом критики любых догм — от религии до политики и самого искусства.

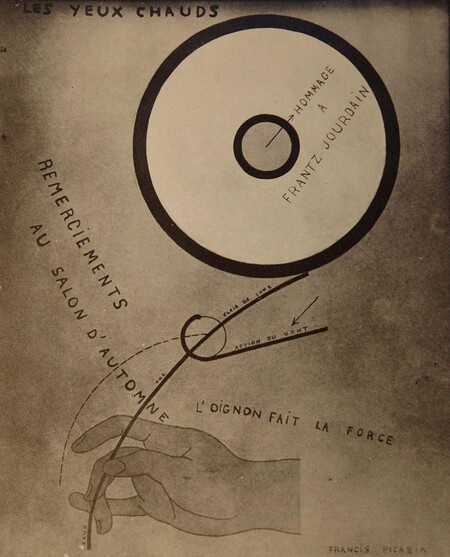

Франсиса Пикабиа, «Горящие глаза», 1921 год // Франсиса Пикабиа, «Лист инжира» 1922 год

В 1922 году Франсис Пикабиа создает две работы, которые становятся манифестом его дадаистского подхода к телу — «Лист инжира» и «Разговор I».

«Лист инжира» (1922) — это работа-жест, работа-провокация в чистом виде. Как отмечают исследователи, Пикабиа закрасил эмалевой краской свою предыдущую скандальную механистическую картину «Горящие глаза». Этот акт — классический дадаистский саботаж: не только по отношению к предыдущему собственному произведению, но и по отношению к самому понятию художественного мастерства. Использование бытовой, краски было вызовом буржуазным представлениям о благородных материалах искусства.

Название «Лист инжира» (fig leaf) — прямая отсылка к библейскому сюжету, где Адам и Ева, познав стыд, прикрываются фиговыми листками. Пикабиа иронично «прикрывает» свою старую, откровенно механическую работу этим универсальным символом стыдливости. Это не стыд, а насмешка над самим понятием табу и морали в искусстве и обществе.

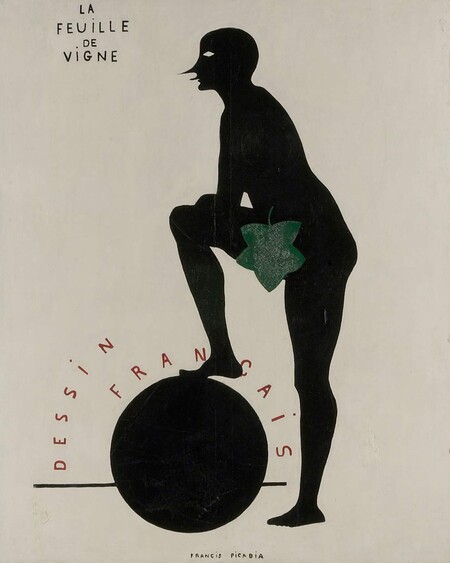

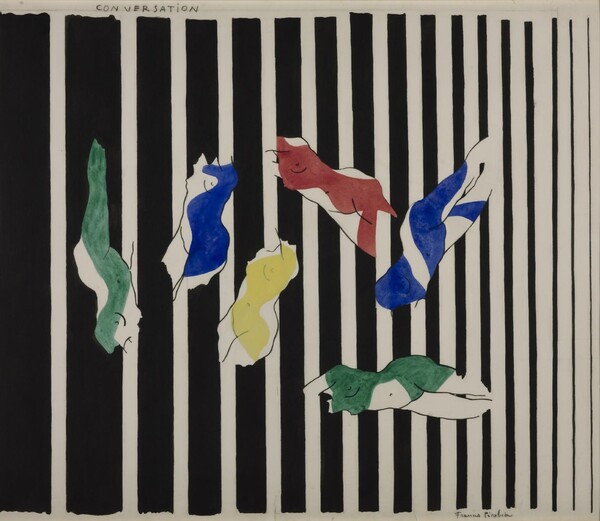

Франсиса Пикабиа, «Разговор I», 1922 год

«Разговор I» (1922) переносит провокацию в иную плоскость. Если «Лист инжира» — это жест отрицания, то «Разговор I» — это конструкция нового, абсурдного визуального языка для описания человеческих отношений и телесности.

Название «Разговор» иронично противопоставлено визуальному ряду. Вместо взаимодействующих фигур Пикабиа предлагает зрителю набор разрозненных, схематичных форм, напоминающих фрагменты женских тел, разбросанных по поверхности, напоминающей камуфляж или тюремную решетку. Тела здесь лишены не только индивидуальности, но и целостности. Они стандартизированы, как детали на конвейере.

«Разговор» этих тел невозможен. Они изолированы друг от друга абстрактным фоном, их взаимодействие парализовано. Пикабиа доводит до логического предела свою раннюю «механоморфную» эстетику. Человеческая близость и коммуникация представлены как набор механистических, лишенных души операций. Это диагноз эпохи: после войны тело стало не объектом желания, а обезличенным механизмом.

Джон Хартфилд, фотоколлаж, вторая половина 20-х годов // Джон Хартфилд, «Берлинская Поговорка», вторая половина 20-х годов

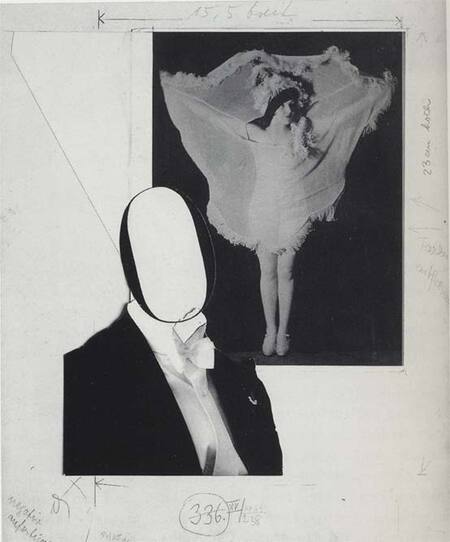

Джон Хартфилд, один из главных мастеров политического фотомонтажа, использовал технику коллажа как острое оружие сатиры и разоблачения. Его работы второй половины 1920-х годов, созданные для массовых журналов, были направлены на критику буржуазного общества, лицемерия властей и нарастающей угрозы нацизма. Описанные вами работы — яркий пример его «визуальных карикатур», где тело становится главным носителем уничижительного смысла.

В коллаже с мужчиной в костюме и девушкой Хартфилд атакует не конкретного политика, а целый класс — буржуазное общество с его двойной моралью. Мужчина в дорогом костюме, лишенный лица является собирательным образом респектабельного чиновника или капиталиста. Его анонимность подчеркивает типичность и безликость этого социального типа.

Название работы «Берлинская Поговорка» отсылает к жанру городского фольклора, идиомам и поговоркам. Этот монтаж — буквальная, грубая визуализация одной из таких «поговорок». Хартфилд берет самые неприличные, лишенные интеллектуального статуса части тела — ягодицы и уши. Ягодицы становятся «лицом» этого гибридного существа, его главной «говорящей» частью. Это может быть жест, адресованный политическим оппонентам, социальной несправедливости или глупости обывателей, которые «слушают», но не слышат и не хотят слышать правду. Это квинтэссенция дадаистского жеста — доведение критики до степени откровенного, телесного, почти физиологического оскорбления, лишающего объект критики какого-либо ореола значимости.

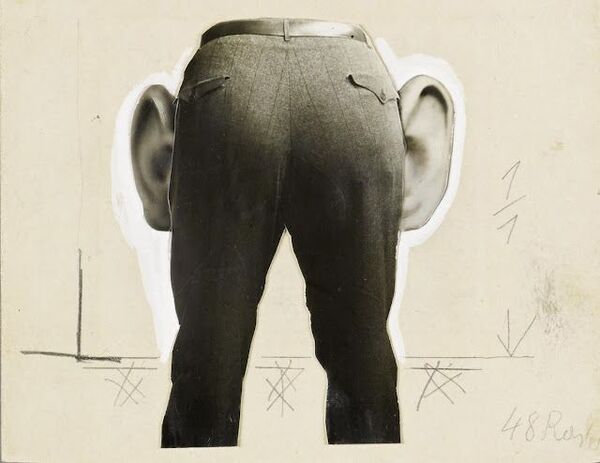

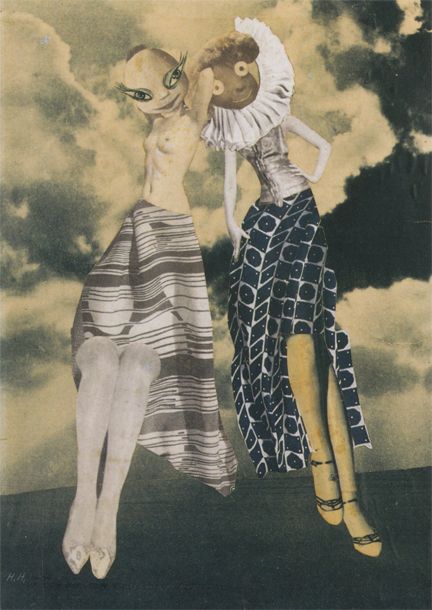

Ханна Хёх, «На пути к седьмому небу», 1934 год // Ханна Хёх «Семь миль ботинок», 1950 год

Ярким примером поэтики абсурда является фотомонтаж Ханны Хёх «На пути к седьмому небу» (1934). Художница создает два парящих женских тела-«куклы», склеенные из разнородных фрагментов: детские личики сочетаются с конечностями взрослых, создавая образ неестественных, химерических существ. Этот коллаж — не политический памфлет, а скорее сюрреалистическая фантасмагория, исследующая тему полета и освобождения через деформацию. Аморфные, лишенные твердой опоры тела парят в невесомости, что можно прочитать как метафору освобождения от тяжести традиционных гендерных ролей и телесных ограничений.

Продолжает эту линию работа «Семь миль ботинок» (1950), где гигантская ракушка с парящими из нее женскими ногами парит над городским пейзажем. Этот образ лишен прямой политики, но насыщен иррациональной поэзией. Тело здесь фрагментировано и гибридизировано с объектом природы, создавая причудливую и тревожную метафору. Ноги, лишенные туловища, теряют свою утилитарную функцию ходьбы и превращаются в символ, элемент магического сна, парящий над рутиной обыденности. Это не саботаж в агрессивной форме, а более тонкая подрывная деятельность, направленная на дестабилизацию самого восприятия реальности.

Через деконструкцию, гибридизацию и провокацию тело стало механизмом, объектом, знаком — но никогда не живой целостностью.

Франсиса Пикабиа, «Живая картина Растадада», 1920 год

Таким образом в дадаистском искусстве тело используется как площадка для социальной диагностики через сатиру, преувеличение и шок. Художники не просто показывают тело, а разбирают его на знаковые детали и заставляют их работать как элементы едкого визуального памфлета.

Стратегия дада заключалась не в создании новой эстетики, а в систематическом разрушении старой. Через редукцию (разбор на части), гибридизацию (слияние с машиной или объектом) и провокацию (снижение через эротику и физиологию) тело было объявлено конструктом, лишенным внутренней сущности.

РАЗДЕЛ 2: Сюрреализм (1924 — конец 1930-х): Тело как ландшафт бессознательного

Сюрреалисты делают тело пластичным материалом бессознательного, используя его деформацию и гибридизацию для визуализации сновидений, желаний и патологий.

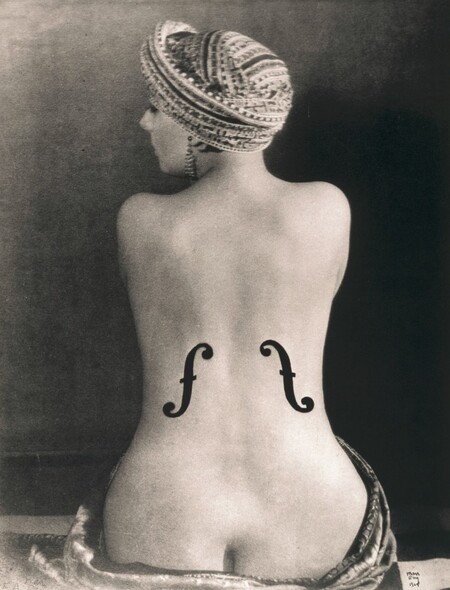

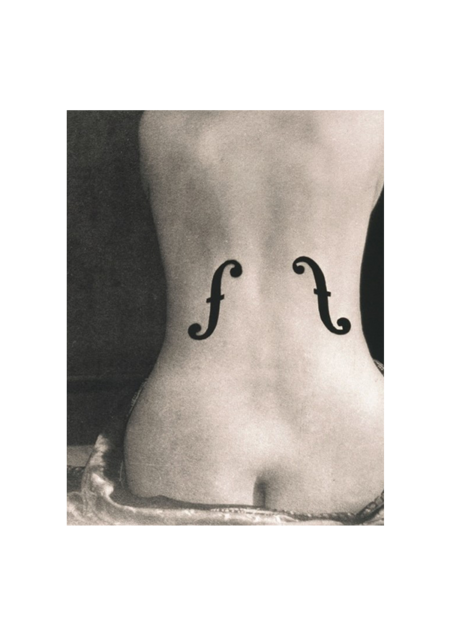

Ман Рэй, «Скрипка Энгра», 1924 год

Ман Рэй осуществляет художественную метафору, преобразуя классический образ обнажённой спины (прямая отсылка к академической традиции Энгра) путём наложения на него эфов скрипки.

Это не просто метафора, а буквальная объективация: тело превращается в пассивный инструмент для творчества художника. Визуальный шок возникает от столкновения органичного тела и герметичных, инородных эфов, что является чистым воплощением сюрреалистического принципа — соединения разнородных реальностей для создания новой поэтической формы. При этом Ман Рэй лишь делает явным скрытое формальное сходство между изгибами талии и корпусом скрипки, доводя эту аналогию до уровня фетиша.

Сюрреалисты не просто принимали классическую, красоту. Они находили эротизм и желание в том, что выходило за её рамки — в странном, гротескном, неправильном.

Андре Кертес, «Искажение № 129», 1932 год // Андре Кертес «Дисторсия № 60», 1933 год

Серия фотографий Кертеса напрямую связана с сюрреализмом. Искажение рождает образы, находящиеся между сном и явью, красотой и уродством. Оно высвобождает бессознательное, скрытое в привычных формах.

Ключевой принцип серии — систематическое искажение женского тела через отражение в изогнутых зеркалах. Кертес снимал обнажённых моделей, чьи фигуры были трансформированы выпуклыми и вогнутыми поверхностями.

Зигмунд Фрейд, чьи идеи были фундаментальны для сюрреалистов, писал о фетишизме как о смещении сексуального интереса с целого человека на отдельную часть тела или объект. Кертеш, разрывая и растягивая тело, создает эти «частичные объекты» в чистом виде. Эротизм здесь заключается не в созерцании идеального тела, а в гипнотической притягательности отдельной, преувеличенной кривой, изгиба спины или бедра, доведенного до абстракции.

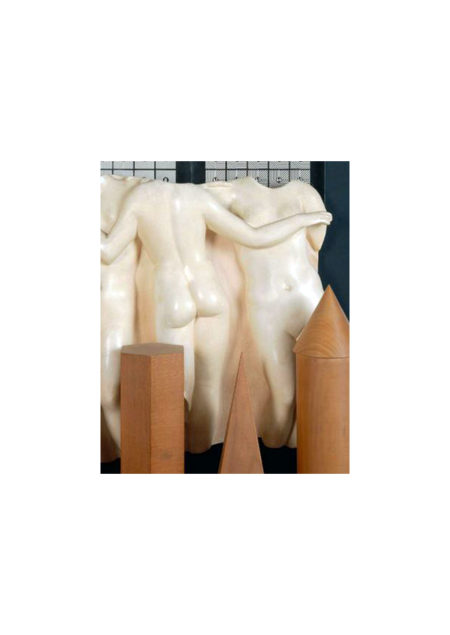

Ман Рэй, «Цель», 1933 год

Ман Рэй создаёт не сцену, а ритуализированную композицию, где женские тела лишены индивидуальности и сведены до статуса унифицированных объектов-манекенов. Их идентичные, глянцевые, безликие формы подчёркивают не личностное, а типологическое начало. Это не женщины, а «Женственность» как абстрактный концепт.

Название «Цель» превращает всю сцену в метафору. Оно не описывает, что мы видим, а навязывает определённую интерпретацию, полную скрытой агрессии и объективации, что заставляет зрителя искать скрытые, иррациональные связи между элементами.

Ключевой провокационный жест — поза центральной фигуры, которая, развернувшись спиной к зрителю, одновременно защищает или скрывает две другие. Этот жест можно трактовать двояко: как проявление стыдливости или, наоборот, как намеренное выставление напоказ ягодиц — классического фетишизированного объекта. Таким образом, Ман Рэй сталкивает сокрытие и демонстрацию, создавая напряжённое поле запретного желания. Тело становится не выразителем чувств, а знаком, жестом, элементом неясной мистерии.

Композиция выстроена на чётком противопоставлении, визуализирующем фрейдистские идеи, столь популярные среди сюрреалистов.

Женское начало представлено плавными, обтекаемыми, аморфными формами манекенов. Они пассивны, статичны и сгруппированы.

Мужское начало представлено активными, направленными объектами: фаллическими геометрическими формами и отрезанной рукой, стоящей вертикально, подобно монументу или указателю. Рука — символ действия, творчества, власти и осязания, а здесь отчуждена от тела, становясь самостоятельным фетишем и инструментом направленного желания.

Для сюрреалистов классическая красота была условностью, навязанной обществом. Истинное, подсознательное желание — иррационально и аморфно. Образы представляют собой не объект желания в его социально приемлемой форме, а его первобытный, пластичный образ, рожденный в сновидении или трансе. Желание здесь отделяется от конкретного человека и переносится на саму деформацию.

Поль Дельво, «Пигмалион», 1939 год

Классический миф о Пигмалионе — это история о творце, который влюбляется в созданную им же статую (Галатею), и богиня Афродита, по его мольбе, оживляет ее. Дельво кардинально переписывает эту историю, смещая фокус.

Поль Дельво в «Пигмалионе» радикально переосмысливает античный миф. Вместо сцены оживления скульптором Галатеи мы видим двух женщин и статую при отсутствии самого творца. Классический патриархальный сюжет тем самым инвертируется: активной фигурой становится женщина, которая созерцает и изучает безжизненное мужское изваяние. У Дельво женщина не пассивная кукла, ожидающая оживления. Она активная, созерцающая фигура. Она обнимает статую, но не со страстью, а с меланхоличной, почти научной заинтересованностью.

Две девушки на полотне представляют собой два архетипа женственности. Фигура справа, чьи волосы и тело срастаются с листьями и цветами, олицетворяет стихийное, природное начало, единство с органическим миром. Девушка слева, с пухловатыми формами и заметно округлым животом, символизирует земное, человеческое плодородие и чувственность. Её телесность, противопоставленная холодному мрамору статуи, подчёркивает контраст между живой, порождающей жизнью и застывшим, идеальным, но мёртвым творением.

Ханс Беллмер, «Кукла», 1935 год // Ханс Беллмер, «Кукла», 1936 год

Работы Ханса Беллмера из серии «Кукла» представляют собой не просто изображения манекена, а глубоко провокационное и тревожное исследование тела, желания, власти и бессознательного. Созданные в середине 1930-х годов, они являются прямым высказыванием против культа здорового, идеального тела.

Беллмер конструирует свою куклу из дерева, гипса и металла, намеренно наделяя ее чертами, одновременно притягательными и отталкивающими. Тело куклы — это не целостный организм, а набор фрагментов: избыточное количество конечностей, шарниры, неестественные изгибы. Эта анатомическая аномалия служит для деконструкции традиционного представления о красоте и эротизме. Сюрреалисты видели в подобной «испорченности» источник нового, тревожного желания, рожденного не в гармонии, а в нарушении нормы. Эротизм куклы Беллмера — это эротизм частичного объекта, фетиша и гротеска.

Художник не просто создает объект желания, но и демонстрирует акт тотального контроля над ним. Такая эстетизация насилия была характерна для сюрреализма, стремившегося обнажить темные, подавленные стороны человеческой психики. Кукла становится проекцией не только желания, но и агрессии, страха и одержимости.

Оскар Домингес, «Никогда», 1938 год

Домингес использует граммофон не просто как случайный объект, а как мощный культурный символ. В 1930-е годы граммофон олицетворял технический прогресс, воспроизводимое искусство. Художник превращает этот аппарат в хищный, пожирающий организм. Граммофон засасывает, поглощает женское тело, оставляя снаружи лишь беспомощно торчащие ноги.

Игла для воспроизведения музыки здесь превращена в руку, в жест осязания, ласки, невыраженного желания. Акт «проигрывания» пластинки становится метафорой сексуального акта, но акта незавершённого, прерванного, поскольку сама пластинка заменена на аморфную мягкую массу. Рука не может извлечь музыку из подушки. Это жест, обречённый на неудачу. Название «Никогда» идеально отражает эту тщетность. Это говорит о невозможности подлинного творчества, настоящего чувства или аутентичного переживания в мире механических повторений.

Композиция может быть прочитана через фрейдистскую призму: агрессивный, фаллический механизм (граммофон) поглощает женское тело, в то время как рука (мужское начало) тщетно пытается овладеть мягким, податливым объектом (символизирующим женское начало). Однако эта попытка обречена — отсюда и название «Никогда».

Оскар Домингес, «Фортепиано», 1934 год // Оскар Домингес, «Электросексуальная швейная машина», 1934 год

«Фортепиано» Домингеса — это не просто сюрреалистический пейзаж с инструментом; это сложный психологический и телесный гибрид, созданный с помощью техники декалькомании.

Ключевой образ картины — обнаженная женская спина, которая одновременно является и самостоятельной фигурой, и частью огромного, гротескного лицевого профиля. Этот профиль, сформированный из текучих, вулканических наплывов краски, обладает зловещей, почти доисторической материальностью. Таким образом, Домингес сталкивает классический для западного искусства образ идеализированной женской натуры с иррациональным, чудовищным ликом бессознательного.

Притягательная, чувственная спина оказывается неотделимой от пугающей, деформированной личины. Это прямое воплощение сюрреалистической одержимости связью между эротизмом и смертью, красотой и уродством.

«Электросексуальная швейная машина» идет еще дальше, объединяя в названии и образе три несопоставимые реальности: технологию («электро-», «машина»), плоть («сексуальная») и ручной труд («швейная»). Визуальный ряд, рожденный декалькоманией, создает образ гибридного механизма, который не шьет ткань, а порождает саму плоть. Это прямая визуализация сюрреалистического принципа «готового объекта», но доведенного до абсурда: машина здесь — не холодный аппарат, а организм, наделенный эротической энергией. Работа исследует точку соприкосновения творчества, эротизма и механического воспроизводства, где швейная машина становится метафорой порождающих сил бессознательного.

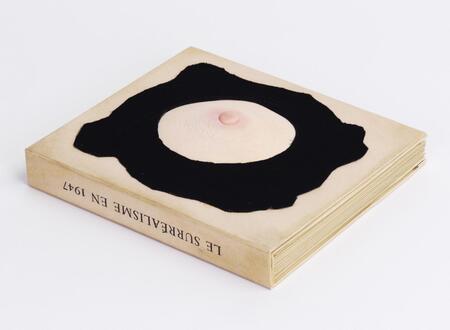

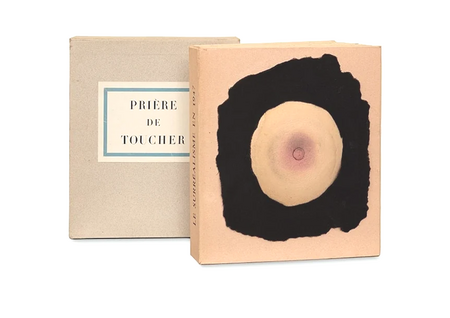

Марсель Дюшан, «Прикосновение», 1947 год

Работа «Прикосновение» (1947) занимает уникальное положение на пересечении двух движений. От дадаизма она наследует методологию: использование готового объекта и критику институции искусства. Однако ее содержательное наполнение тесно связано с сюрреализмом.

Превращение груди в фетишизированный, загадочный объект влечения напрямую перекликается с сюрреалистической одержимостью «объектом желания».

Призыв «пожалуйста, прикоснитесь» активирует не только физическое, но и психологическое измерение, вторгаясь в область сюрреалистического интереса к иррациональному опыту и нарушению табу.

Созданная для каталога сюрреалистической выставки, работа функционально и контекстуально вписана в это движение. Не являясь сюрреалистической по своей холодной, концептуальной природе, эта работа Дюшана служит своеобразным мостом, демонстрирующим, как дадаистские методы были перенаправлены на исследование сюрреалистических тем.

Сюрреализм открыл тело как территорию иррационального, где анатомия подчинена логике сна, а желание говорит на языке метаморфоз. Превратив плоть в поэтический объект, движение не просто расширило границы репрезентации, но и доказало: под кожей классической формы пульсирует хаотичная и завораживающая реальность бессознательного.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что в искусстве иррационального модернизма тело стало центральным полем для радикальной провокации, реализовавшейся в двух взаимосвязанных, но различных стратегиях.

Дадаизм, возникший как реакция на травму Первой мировой войны, использовал тело как объект саботажа. Методами деконструкции, механизации и прямого вандализма дадаисты низводили человеческую плоть до уровня вещи, разбирая на части сакральные культурные коды и социальные условности. Их жест был направлен вовне — против институтов искусства, политики и морали, превратив тело в орудие разрушительной критики.

Сюрреализм, углубившись в исследование бессознательного, превратил тело в ландшафт внутренней реальности. Деформация, гибридизация и мифологизация стали здесь инструментами визуализации сновидений, желаний и патологий. Сюрреалисты не разрушали тело, а наделяли его новой, иррациональной жизнью, где эротизм рождался из соединения прекрасного и ужасного, а анатомия подчинялась логике бессознательного.

Вместе эти движения совершили фундаментальный переворот: они отвергли тело как целостный и понятный объект, открыв его как пространство бесконечных трансформаций. От саботажа дада до поэтики сновидений сюрреализма — этот путь доказал, что именно через провокационное переосмысление плоти искусство XX века смогло наиболее остро ставить вопросы о свободе, желании, власти и самой природе человеческого.

Рихтер Х. Дада — искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века / Ханс Рихтер; пер. с нем. Т. Набатниковой; науч. ред., ред. перевода, примеч. и библиогр. К. Дудакова-Кашуро. — Москва: Гилея, 2014. — 215 с. — ISBN 978-5-87897-090-9.

Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне: тексты, иллюстрации, документы / отв. ред. К. Шуман; пер. с нем. С. К. Дмитриева. — Москва: Республика, 2001. — 559 с. : ил. — ISBN 5-250-01826-2.

«МЭТРЫ СЮРРЕАЛИЗМА–ИСПАНСКИЙ ХУДОЖНИК ОСКАР ДОМИНГЕС / OSCAR DOMINGUES (1906-1957), ЧАСТЬ IV (дополнительная)» // liveinternet URL: https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post488339316 (дата обращения: 20.11.25)

«„Новая женщина“ Ханна Хёх: Как придумать один коллаж, выйти из тени мужа и прославиться на весь мир» // Культурология РФ URL: https://kulturologia.ru/blogs/090618/39192/ (дата обращения: 20.11.25)

«11 признаков того, что перед вами картина (или фотография) сюрреалистов» // Арзамас URL: https://arzamas.academy/mag/1034-surr-alisme?amp=&=&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 20.11.2025)

«„Инжир“ 1922 год, Фрэнсис Пикаби (Аннетт Кинг, Джойс Х. Таунсенд и Бронвин Ормсби)» // tate URL: https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/28/picabia-fig-leaf (дата обращения: 20.11.25)

(дата обращения к изображениям: 20.11.25)