Влияние оккультизма на творчество Кандинского

В. Кандинский, «Композиция VIII», 1923 г.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Макроконтекст эпохи 3. Путь Кандинского 4. Погружение в теософию 5. Воплощение теорий в творчестве 6. Заключение

Концепция

Среди большого количества картин с известными сюжетами подражающими реальности (цветами, натюрмортами, мужскими и женскими портретами, обнаженными фигурами), зрители остаются слепыми к искусству и «уходят, оставаясь столь же бедными или столь же богатыми, и тотчас погружаются в свои интересы»1.

Сюжеты таких полотен являются подражанием творчеству старых мастеров или действительности и интуитивно знакомы и понятны зрителю, но искусство не пробуждают в нем эмоций. Зритель отмечает виртуозность творца, но уходит духовно «голодным».

В. Кандинский, «Прямые и кривые», 1935 г.

Видя и осознавая это Кандинский стремился отказаться от «телесного» и создавать новое «духовное» искусство, способное пробудить душу смотрящего, однако, зачастую, остающееся непонятым и отвергнутым смотрящим.

«Понимание выращивает зрителя до точки зрения художника». В. В. Кандинский

Данная работа рассматривает спиритуализм как ключ к пониманию творчества Василия Кандинского и объясняет переход к абстракции через влияние оккультизма.

Отбор текстового материала и визуального ряда для данного исследования проводился согласно логичности повествования и его способности проиллюстрировать развитие стиля художника и трансформацию его духовных идей. Исследование включает в себя ранние работы, переход в абстракцию, где фигура теряет очертания, полотна позднего периода, которые будут рассмотрены как следствие спиритуалистических изысканий художника, которые воплотились в новом абстрактном визуальном языке.

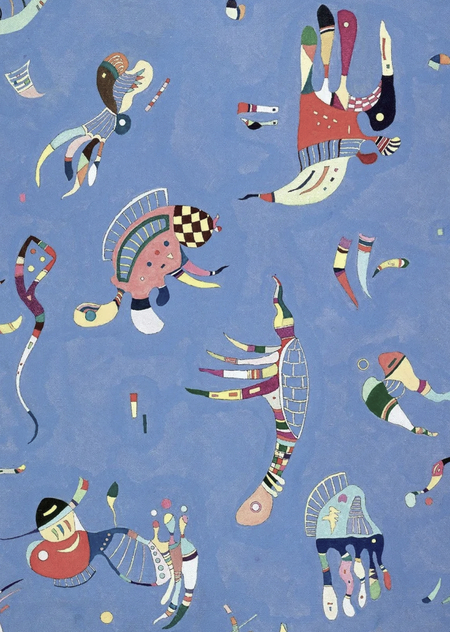

В. Кандинский, «Композиция 10», 1939 г.

Основными источниками текстового анализа являются книга Б. Фаликова «Величина качества», которая посвящена влиянию оккультизма на искусство ХХ века, и философский трактат «О духовном в искусстве» Кандинского, где он изложил свои представления о новом искусстве, взаимосвязи духовного и реального мира и задаче художника.

Структура исследования построена в хронологическом порядке, что позволяет раскрыть причинно-следственные связи. Концепция вводит в контекст и определяет рамки исследования. Далее рассматривается социальный бэкграунд, личная особенность (синестезия) и культурный опыт Кандинского, которые подготовили почву для творческих поисков.

Основная часть рассматривает духовный и творческий путь художника от постимпрессионизма к формированию своего выразительного абстрактного языка, влияние на него теософских доктрин. Выводы резюмируют доказательства, подтверждающие гипотезу.

Ключевым вопросом исследования является философско-теоречический фундамент и влияние спиритуализма на творчество В. Кандинского. Гипотеза строится на том, что работы художника имели глубокий философский подтекст, а теософские и астральные концепции о «тонких мирах» дали прочное метафизическое обоснование для интуитивно ощущаемой художником «миссии искусства» и ухода от фигуративности. Абстракция Кандинского — это не «побег» от содержания, а способ визуализировать высшую духовную реальность и сделать искусство инструментом «преображения человека и мира».

Макроконтекст эпохи

Конец ХIX и начало ХХ века было отмечено кризисом традиционных ценностей, который побудил творческих личностей отправиться на поиск новых источников вдохновения и идеологических ориентиров. Вера в науку, пришедшая на смену вере в Бога, предлагала «царство разума и справедливости»2, но вскоре пришло разочарование и «сомнения в научном прогрессе», которые, в первую очередь, ощутили художники. Как образно описал это Анатоль Франс: «Мы отведали плодов с дерева науки, и во рту у нас остался вкус золы»3.

Спиритический сеанс. Сцена из фильма «Доктор Мабузе, игрок» Фрица Ланга, 1922 г. (слева) Спиритический сеанс Яна Гузика в Варшавском метафизическом обществе, 1927 г. (справа)

Материализм подвергся сомнениям (в том числе благодаря творческим открытиям Кандинского), и на место старым идеям пришли оккультные движения. Теургия и антропософия давали новую пищу для поисков и размышлений и стали для художников новым инструментом для конструирования собственного творчества. Стремление к обновлению духовного опыта не замыкалась в рамках одной религии, а извлекало необходимые инструменты для реализации художественных потребностей из сложного сочетания восточных учений, религий, оккультизма, шаманизма.

Путь Кандинского

Увлечение Кандинского духовной сферой искусства было обусловлено, отчасти, личной особенностью художника: с детства он был синестетиком, обладал невероятной чувствительностью к цвету и мог слышать его звучание (в начале ХХ века такая особенность считалась эстетической утонченностью).

«Солнце плавит всю Москву в один кусок, звучащий как туба, сильной рукой потрясающий всю душу… Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламенно-красные дома, церкви — всякая из них как отдельная песнь — бешено-зеленая трава, низкогудящие деревья, или на тысячу ладов поющий снег, или allegretto голых веток и сучьев…» В. В. Кандинский

Синестезия дала художнику возможность видеть и ощущать реальность шире и утончённей, видеть цвета в звучании музыки и представлять симфонию звуков и красок. В полотнах Моне, Сезанна и Матиса Кандинский отмечал «силу палитры» и интуитивно ощущал, что в «картине нет предмета», а ключевое значение играет краска. Огромное влияние на художника произвели «Стога» Клода Моне, которые Кандинский увидел на выставке импрессионистов 1895 года. Спустя три года Кандинский пишет Одесский порт и начинает эксперименты с цветом.

К. Моне, «Стога», 1884 г. (слева) В. Кандинский, «Одесса. Порт», 1898 г. (справа)

Также интерес к оккультизму был обоснован поездкой в Вологодскую губернию, где проживали его предки, и интересам к тунгусским и мансийским корням. Столкновение с мифами и верованиями местных жителей произвело на Кандинского сильное впечатление, которое он пропустил через свой мировоззренческий опыт. Зырянские избы стали «ошеломляющим» открытием, которое позже художник объяснит влиянием оккультизма.

«В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить». В. В. Кандинский

В. Кандинский, «Древняя Русь», 1904 г.

В. Кандинский, «Двое на лошади», 1906 г. (слева) В. Кандинский, «Красочная жизнь», 1907 г. (справа)

Материализм «пошатнулся» в сознании Кандинского еще во время пребывания в России. Отчасти на это повлияло открытие разложения атома, которое сделало все привычное несущественным. Для формирование новой идейной системы требовалось восполнить ошибки и заблуждения ученых, «на ощупь искавших истину в слепоте своей принимая один предмет за другой»4. «Недостающими кирпичами в стене знаний» станут оккультная и духовная наука.

Погружение в теософию

В тридцатилетнем возрасте Кандинский отказывается от карьеры юриста, отклоняет приглашение Тарутского университета и отправляется учиться живописи в Мюнхенскую школу Антона Ашбе.

В. Кандинский, «Мюнхен», 1901 г.

В. Кандинский, «Старый город II», 1902 г.

Кандинского в большей степени интересовала психология творчества и внутренний мир. Художник посещал лекции и штудировал труды Р. Штайнера, посвященные теософии и антропософии, на которых он обучал, как «прозреть духовное измерение». Кроме того, Штайнер анализировал учение о цвете Гёте, которое, очевидно, было также интересно Кандинскому. Художник делал подробные конспекты работ Штайнера, свидетельство которых сохранилось в записной книжке художника в мюнхенской галерее. Окружение Кандинского также увлекалось теософией. Лекции Теософского общества Штайнера посещало большое количество русской интеллигенции и творческих людей, в том числе А. Явлениский, близкий друг Кандинского.

В. Кандинский, Этюд к картине «Шлюз», 1901 г. (слева) В. Кандинский, «Мюнхен. Английский сад», 1901 г. (справа)

Также нельзя не отметить влияние Блаватской, которой Кандинский уделил отдельное внимание в своем манифесте. Блаватская публиковала некоторые заметки о своих путешествиях в Индию. Она восхищалась спиритуалистическими верованиями «туземцев» и шаманизмам. Самой путешественице и участнице теософского общества также, зачастую, приписывалась сверхъестественная способность к ясновидению. Кандинскому, в контексте его этнографического опыта путешествия на русский Север, откликались в теориях Блаватской. В них он находил концептуальное подтверждение своему опыту и аналогии в искусстве.

В. Кандинский, «Вид Мурнау. Эскиз к картине „Пейзаж с зелёным домом“», 1908 г. (слева) В. Кандинский, «Синяя гора», 1908 г. (справа)

В. Кандинский, «Осенний пейзаж с лодками», 1908 г.

Кандинский так и не присоединился к обществу, однако именно «теософские размышления» дали объяснения духовным и творческим переживаниям художника, которые не давала традиционная религия и позитивистская наука, и стали следствием перехода от фигуративности к абстракции.

В. Кандинский, «Гора», 1909 г. (слева) В. Кандинский, Эскиз для «Импровизации 8», 1909 г. (справа)

В. Кандинский, «Композиция 4», 1911 г.

Воплощение теорий в творчестве

Кандинский обладал врожденным даром колориста. В качестве инструментов своего творчества Кандинский избирает «цвет и форму». Это можно объяснить лекциями Штайнера об аурах, окружавших предмет и имеющих свой цвет, и о вибрациях. Теософы считали, что ауры, которыми наделены не только человек, но и предметы, имеют яркие цвета, которые можно увидеть в духовных глубинах. В них же содержались образы мыслей, невидимые обычному зрению. Связь же между скрытыми мирами осуществлял принцип вибрации.

В. Кандинский, Цветной экскиз: «Квадраты с концентрическими кругами», 1913 г.

Свою абстрактную картину, с кругами-аурами, построенную полностью на цвете, Кандинский пишет будучи признанным живописцем, создателем группы «Фаланга» и творческого объединения «Синий Всадник». Его трактат «О духовном в искусстве», опубликованный в 1911 году имел колоссальную популярность.Кандинский продолжал эксперименты с цветом и в картине «Квадраты с концентрическими кругами» во-многом предвосхитил свои более поздние работы.

«Вообще цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет — это клавиш; глаз — молоточек; душа —многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу». В. В. Кандинский

В. Кандинский, «Москва. Красная площадь», 1916 г. (слева) В. Кандинский, «Москва II», 1916 г. (справа)

Задачу искусства Кандинский видел в том, чтобы изображать не внешнюю оболочку предмета, а саму «душу мира», заключавшуюся в аурах и «мыслеформах». Исходы из накопленного опыта и знаний, Кандинский был убежден, что его искусство призвано само по себе стать мощным «духовным движением». Художник стремился освободить цвета и формы от «оков материи» и выразить «духовную сущность» объектов.

В. Кандинский, «Синий сегмент», 1921 г. (слева) В. Кандинский, «Малые миры І», 1922 г. (справа)

В. Кандинский, «В синем», 1925 г.

Таким образом цвет и фигуры на картинах можно считать своеобразным кодом, призванным установить связь со зрителем на чувственном уровне и влиять на его подсознание.

В. Кандинский, «Доминирующая кривая», 1936 г.

Заключение

Благодаря проведенный анализу были сформулированы следующие выводы: Интерес Кандинского к оккультизму был следствием личных особенностей и опыта художника, а также особенностям эпохи, искавшей новые духовные ориентиры. Теософия позволила восполнить «непокрытые» наукой аспекты творчества и дала теоретическое обоснование пережитому опыту. Манифест «О духовном в искусстве» является ключом к пониманию философии Кандинского и пояснением его художественного языка. Абстракция стала для Кандинского логичным следствием теософских рассуждений и способом воплощения, сформулированного им призвания художника.

Подводя итоги, можно утверждать, что оккультные учения стали «несущей конструкцией» творчества Кандинского и ключом к пониманию его живописи. Они сформировали пластический язык его работ и его миссию в искусстве. Абстракция стала новым искусством, невозможным для понимания без знания контекста и понимания философии автора.

Б. Фаликов Величина Качества. Оккультизм, религии Востока и искусство XX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 572 с., (стр. 18)

Б. Фаликов Величина Качества. Оккультизм, религии Востока и искусство XX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 572 с., (стр. 21)

Б. Фаликов Величина Качества. Оккультизм, религии Востока и искусство XX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 572 с., (стр. 27)

В. Кандинский. О духовном в искусстве. — М.: Международное Литературное Содружество, 1967. — 572 с.

В. С. Раздъяконов. Русское спиритуалистическое движение второй половина XIX — начала ХХ века.: автореф. дис. д-р. фил. наук: 5.7.9. — М., 2022. — 36 с.

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/664/9229441@2x.webp (дата обращения: 03.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/083/360657@2x.webp (дата обращения: 03.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/605/174852@2x.webp (дата обращения: 03.11.2025)

https://u.livelib.ru/album/1005383390/o/jpgp73ky/o-o.jpeg (дата обращения: 03.11.2025).

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2df369deedde7806ae854021be29d8933bdb6550-5299744-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 03.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/635/300560@2x.webp (дата обращения: 03.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1200/work/077/7493526@2x.webp (дата обращения: 05.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy400/work/3c3/174816@2x.webp (дата обращения: 05.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/orig/work/6fc/259953@2x.webp (дата обращения: 05.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/b2e/410138@2x.webp (дата обращения: 05.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/979/9382404@2x.webp (дата обращения: 05.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/df3/288046@2x.webp (дата обращения: 05.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/db1/174844@2x.webp (дата обращения: 05.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/bfd/286990@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/b1e/441365@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1000/work/c3d/287074@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/294/350082@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/53b/174783@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1200/work/1af/441367@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/278/174848@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/ffa/286977@2x.webp (дата обращения: 06.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/1c2/286958@2x.webp (дата обращения: 10.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1200/work/1c1/265174@2x.webp (дата обращения: 10.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/orig/work/96d/174732@2x.webp (дата обращения: 10.11.2025)

https://artchive.ru/wassilykandinsky/works/212406~Malye_miry (дата обращения: 10.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/a8a/287500@2x.webp (дата обращения: 10.11.2025)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/b22/174840@2x.webp (дата обращения: 10.11.2025)