Иконография «Обращения Савла» в итальянской живописи XVI–XVII веков

«Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» — Деяния Апостолов 9:4[10].

Рубрикатор

Концепция Глава 1. Пармиджанино Глава 2. Буонарроти Глава 3. Тинторетто Глава 4. Цуккаро Глава 5. Карраччи Глава 6. Караваджо Глава 7. Рени Глава 8. Кортона Заключение

Концепция

Сюжет Обращения Савла из Тарса в апостола Павла, описанный в Деяниях Апостолов (9:1–19), является одним из наиболее известных и важных нарративов христианской теологии и искусства. Он символизирует внезапное и радикальное божественное вмешательство, преображающее гонителя христианства в его самого ревностного проповедника[9].

В своём визуальном исследовании я рассматриваю работы, созданные в XVI–XVII веках в Италии, в период, который представляет собой время глубоких религиозных, политических и эстетических потрясений, включающих завершение Высокого Возрождения, расцвет Маньеризма, начало Контрреформации и становление стиля Барокко. В такую изменчивую эпоху именно сюжет Обращения Савла оказался идеальной почвой для выражения этих стилистических и теологических сдвигов через искусство.

Актуальность визуального исследования заключается в том, что оно позволяет проследить, как менялись художественные методы, используемые в живописи на библейские мотивы. Идеологические требования Контрреформации сильно повлияли на способы визуализации драматизма, психологической вовлеченности и божественного света, используемые художниками. Католическая церковь после Тридентского собора требовала от искусства большей эмоциональной отдачи (аффектов) и дидактической ясности, чтобы привлечь и удержать верующих, что неизбежно вело к пересмотру классического идеала.

Ключевой вопрос моей работы следующий: каким образом иконографический сдвиг в изображении Обращения Савла отражает переход от идеализированного, универсального драматизма (Маньеризм) к подчеркнуто реалистичному, интимному экстазу (Радикальное Барокко), и как впоследствии искусство разделилось на классицистическую гармонию и триумфальную театральность? Для ответа на этот вопрос мной была выдвинута гипотеза: трансформация иконографии демонстрирует сложную эволюцию от героической композиции и маньеристической странности через вселенский хаос и поиски новой динамики к психологически интимной сцене (Караваджо). Этот процесс завершается в зрелом Барокко расхождением на два направления: возвращение к классической сдержанности (Рени) и развитие грандиозного триумфального спектакля (Пьетро да Кортона).

Работы, рассматриваемые в визуальном исследовании

Для доказательства своей гипотезы я выбрала восемь произведений для анализа: 1. Пармиджанино (1527) — Ранний Маньеризм. 2. Микеланджело Буонарроти (1542–1545) — Римский Маньеризм. 3. Якопо Тинторетто (1544) — Венецианский Маньеризм. 4. Таддео Цуккаро (1564–1566) — Переходный стиль. 5. Лодовико Карраччи (1587) — Раннее Барокко. 6. Микеланджело Меризи да Караваджо (1601) — Радикальное Барокко (Тенебризм). 7. Гвидо Рени (1615–1621) — Академическое Барокко. 8. Пьетро да Кортона (1620) — Высокое (Триумфальное) Барокко.

Структура исследования выстроена в соответствии с выбранными произведениями искусства. Каждая глава посвящена детальному иконографическому и композиционному анализу выбранной картины с акцентом на трактовку фигуры Савла, использование света и общую степень идеализации или натурализма. Анализируя текстовые и визуальные источники, используемые в работе, я ориентировалась на их качество, релевантность и актуальность для визуального исследования.

Глава 1. Пармиджанино

Созданная в 1527 году работа Пармиджанино (настоящее имя художника — Джироламо Франческо Мария Маццола) демонстрирует отход от ренессансной реальности ради эстетической изощренности и является ярким примером того, как живописцы начали отказываться от классических пропорций ради «искусственности» и визуального эффекта.

Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола), Обращение Савла, 1527

Самым заметным элементом является животное на заднем плане — так называемый «жирафоподобный конь», имеющий неестественно вытянутые пропорции, напоминая скорее сказочное существо, чем реальную лошадь, что подчеркивает иррациональность чуда.

Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола), Обращение Савла, 1527 — фрагмент

Вместо реалистичного неба перед зрителем предстаёт странное золотистое свечение, разрывающее облака, и пейзаж, написанный почти монохромно, создающие ощущение сна или видения, а не реальной истории.

Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола), Обращение Савла, 1527 — фрагмент

Лицо Савла почти спокойно, но его туника вздымается сложными, «нервными» складками, передавая внутреннее смятение героя через форму, а не через мимику.

Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола), Обращение Савла, 1527 — фрагмент

Глава 2. Микеланджело

Фреска Микеланджело «Обращение Савла» (ок. 1542–1545) занимает уникальное место в истории искусства, находясь на стыке Высокого Возрождения и завершающегося Маньеризма, а также предвосхищая черты будущей барочной экспрессии. Работа была выполнена по заказу Папы Павла III Фарнезе для его именной Капеллы Паолина в Ватикане, строительство которой было завершено Антонио да Сангалло Младшим в 1538 году[1]. Эта фреска, наряду с «Распятием Святого Петра», знаменует поздний, наиболее драматичный и стилистически напряженный период творчества мастера.

Микеланджело Буонарроти, Обращение Савла, 1542-1545

Произведение детально изображает судьбоносный момент, когда Савл, гонитель христиан, повержен на землю ослепляющим светом и голосом Христа на дороге в Дамаск, что приводит к его обращению[1].

Микеланджело Буонарроти, Обращение Савла, 1542-1545 — фрагмент

Главным иконографическим средством выражения чуда в этой работе выступает человеческая анатомия и композиционная динамика. В своих поздних работах, включая «Обращение Савла», Микеланджело отходит от сбалансированного идеала красоты Высокого Возрождения, делая мускулатуру фигур неестественно напряженной, а позы скрученными и непрактичными, и часто изображает тела в изломанных и вытянутых положениях[1].

Эстетика Маньеризма и стремление к искажению формы, служат не для достижения[1] натурализма, а для усиления драмы сцены. Неестественные движения и напряжение создают ощущение потрясения и подчеркивают чудесную природу происходящего, что позволяет зрителю увидеть не просто падение, а физический слом, вызванный столкновением с божественным.

Микеланджело Буонарроти, Обращение Савла, 1542-1545 — фрагмент

Композиция Микеланджело многофигурна и многослойна. В то время как сам Савл лежит на земле, его окружает множество спутников, объятых паникой и изумлением. Небесный план, изображающий Христа в окружении свиты, занимает значительную часть фрески, что делает обращение «громким», важным событием, имеющим универсальное, а не исключительно личное значение.

Эстетическое решение Микеланджело, использующее сложную позу Савла для выражения психологического и физического шока, является чрезвычайно важным для понимания дальнейшей эволюции сюжета. Требование заставить зрителя почувствовать шок от чуда, даже через деформированную форму, закладывает основу для Барокко[1], поскольку его художники, вдохновленные этой эмоциональной вовлеченностью, лишь меняют инструмент, используя вместо конторсии как средства передачи драматизма контраст света и тени.

Глава 3. Тинторетто

В то время как в Риме Микеланджело фокусировался на скульптурности тел, в Венеции Якопо Тинторетто искал драматизм в движении масс, цвете и пейзаже. Его «Обращение Савла» (ок. 1544) предлагает альтернативный взгляд на маньеризм.

Тинторетто (Якопо Робусти), Обращение Савла, 1544

В отличие от централизованной композиции Микеланджело, у Тинторетто Савл является лишь частью гигантского вселенского хаоса, и его фигура почти сливается с бурным пейзажем и толпой всадников[2].

Тинторетто (Якопо Робусти), Обращение Савла, 1544 — фрагменты

Свет в картине используется не для вылепливания объемов, а как вспышки молний. Небо затянуто тучами, и свет прорывается сквозь них, объединяя божественное вмешательство с природным катаклизмом.

Тинторетто (Якопо Робусти), Обращение Савла, 1544 — фрагмент

Композиция построена на диагоналях и вихревом движении, что позволяет трактовать чудо как стихийное бедствие, охватывающее и людей, и природу[2].

Глава 4. Цуккаро

Фреска Таддео Цуккаро в церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо (Рим, 1564–1566) стала важным «мостом» между маньеризмом и будущим реализмом.

Таддео Цуккаро, Обращение Савла, 1564-1566

Цуккаро впервые изображает Савла, упавшего навзничь, раскинув руки и ноги, и одетого в римский доспех. Эта композиционная схема (человек, упавший на спину лицом к зрителю) будет почти дословно процитирована Караваджо в его первой версии картины.

Акцент картины сделан на физической слепоте героя. Посреди паникующей толпы, которая бежит или закрывается руками, Савл остается неподвижным центром композиции, изолированным своей слепотой.

Глава 5. Карраччи

В 1587 году Лодовико Карраччи создает свою версию «Обращения Савла», которая начинает переход к барочной ясности.

Лодовико Карраччи, Обращение Савла, 1587

Именно Карраччи одним из первых делает коня центральной, нависающей осью композиции, и вздыбленное животное с развевающейся гривой создает яркую вертикальную линию.

Лодовико Карраччи, Обращение Савла, 1587 — фрагменты

Конь — это активный участник драмы, символ природной мощи и «барочного огня». Дикий глаз и развевающаяся грива создают эмоциональное напряжение, которого нет у спокойной лошади Караваджо.

Савл изображен не просто поверженным, а в активном диалоге с небесами. Он слеп, но его поза полна риторического пафоса, намекая, что это не просто падение, а драматическая сцена, где герой, несмотря на слепоту, продолжает взаимодействие с Богом.

Глава 6. Караваджо

На рубеже XVI и XVII веков в Риме утвердился стиль Барокко. Искусство стало мощным инструментом Контрреформации, призванным вдохновлять веру, подчеркивать мученичество и акцентировать личный, эмоциональный контакт с божественным[4]. Микеланджело Меризи да Караваджо стал мастером, который радикально переосмыслил традиционные библейские сюжеты, внедрив реализм и технику тенебризма (драматического светотеневого контраста).

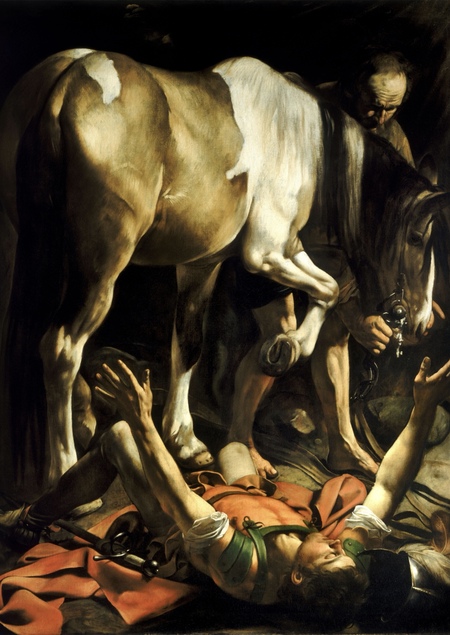

Микеланджело Меризи да Караваджо, Обращение Савла (Обращение на пути в Дамаск), 1601

Караваджо создал две версии «Обращения Савла» для Капеллы Черази в римской базилике Санта-Мария-дель-Пополо, заказанные папским казначеем Тиберио Черази[8]. Первая версия («Обращение Святого Павла», ок. 1600–1601) представляла более традиционную композицию, включающую бородатого, пожилого Савла, поверженного на землю, а также Христа, спускающегося с ангелом в верхней части изображения[8]. Несмотря на то, что эта версия не была принята для установки в капелле, она наглядно демонстрирует первоначальный подход Караваджо.

Вторая версия («Обращение на пути в Дамаск», 1601), ныне находящаяся в Капелле Черази, представляет собой радикальное стилистическое и иконографическое переосмысление[8] сюжета. Исторические источники, такие как Джованни Бальоне, предполагали, что Черази отверг первые работы, но современные исследования (например, Кэтрин Пуглизи) указывают, что Караваджо мог заменить их сам, стремясь создать более монументальное и современное произведение, сопоставимое с алтарным образом Аннибале Карраччи в той же капелле[8].

Вторая версия картины является классическим примером техники тенебризма[3]. Караваджо использует глубокие, темные фоны, из которых вырываются фигуры, освещенные резкими, направленными лучами света. Этот контраст между «глубокими мазками света» и «темными, мрачными тенями»[8] несет теологическую функцию: свет перестает быть просто атмосферным явлением и становится яркой визуализацией божественного откровения[8].

Микеланджело Меризи да Караваджо, Обращение Савла (Обращение на пути в Дамаск), 1601 — фрагменты

В отличие от многофигурной драмы Микеланджело, Караваджо сводит сцену к минимуму: Савл, конь и конюх. Савл изображен лежащим на земле, его руки раскинуты в шоке и экстазе, его тело вторгается в пространство зрителя. Глаза Савла закрыты, а его поза — поза личного и физического экстаза, а не публичного зрелища, символизирующая «духовное возрождение»[3]. Плащ и меч, лежащие рядом, намекают на прежнюю жизнь гонителя, а его беспомощное состояние, освещенное небесным светом, подтверждает духовное перерождение[3].

Самым цепляющим взгляд зрителя элементом является монументальная фигура коня, которая занимает центральную и самую большую часть холста, доминируя над Савлом[3]. Конь и конюх, сосредоточенный на его удержании, абсолютно безразличны к чуду, происходящему прямо под ними.

Микеланджело Меризи да Караваджо, Обращение Савла (Обращение на пути в Дамаск), 1601 — фрагмент

Огромное животное проявляет неестественную осторожность. Это визуальная метафора Божественной Благодати: сила Бога огромна и могла бы раздавить человека, но она проявляет милосердие. Бог сокрушает гордыню Савла, но бережет его физически.

Доминирование коня в картине переводит сюжет из героического жанра в жанр личной трансформации. Фигура животного, нависающего с поднятым копытом, создает напряжение и символизирует физическую, земную реальность, которая остается слепа к духовной метаморфозе. Контраст между этой грубой материальностью и ослепительным светом, проливающимся на Савла, усиливает интимность и уязвимость религиозного опыта. Караваджо, используя композицию, вторгающуюся в пространство зрителя, превращает Обращение Савла в личное религиозное переживание, что идеально соответствовало дидактике Контрреформации, ориентированной на обращение к индивидуальной душе.

Глава 7. Рени

В то время как Караваджо представлял радикальное, натуралистическое крыло Барокко, в Болонье, а затем и в Риме, развивалось направление классицизирующего Барокко, связанное с школой Карраччи (Академия дельи-Инкамминати). Видным представителем этого направления был Гвидо Рени, стремившийся создать стиль, который сочетал бы эмоциональную выразительность Барокко с идеальной красотой и гармонией, характерными для Высокого Возрождения, особенно для Рафаэля[7].

Гвидо Рени, Обращение Савла, 1615-1621

В Риме Рени напрямую столкнулся с работами Караваджо и изначально пытался подражать его стилю, но затем сознательно отошел от него, став, по сути, «анти-Караваджо». Если натурализм Караваджо критиковался за «вульгарность» и чрезмерную темноту, то Рени искал «гармоничный симбиоз линии и цвета»[7] и стремился запечатлеть на холсте «духовные качества».

Картина Рени «Обращение Савла» (ок. 1615–1621), хранящаяся в Королевском монастыре Сан-Лоренсо де Эль Эскориал[7], демонстрирует его академический подход к сюжету. В работе сохраняется ключевая барочная черта — падение Савла с коня[7], однако композиция более вертикальна и сбалансирована, чем у Караваджо. Фигуры, включая самого Савла, изображены с большей анатомической правильностью и идеализацией, соответствующей академическому канону[7]. Драматизм сцены выражен не через физическое уродство или напряжение (как у Микеланджело), и не через угнетающий мрак (как у Караваджо), а через величие и грацию фигур, что отражает стремление Рени к красоте[7].

Гвидо Рени, Обращение Савла, 1615-1621 — фрагменты

Кисти рук изящны, пальцы длинные и тонкие, жест выглядит как момент декламации. Здесь нет напряжения или судороги, свет мягко оглаживает кожу, что доказывает стремление академизма превратить даже страдание в эстетический объект.

В отличие от радикального тенебризма Караваджо, Рени использует мягкое, равномерное освещение. Свет равномерно моделирует объемы фигур, придавая им пластичность, но не создает резких, театральных прожекторов. Это академическое решение позволяет сохранить ясность, чистоту и читаемость сцены, избегая мрачных теней, которые могли бы отвлечь зрителя от идеальной формы.

Работа Рени представляет собой попытку примирить две великие традиции: барочный драматизм, необходимый для эмоционального воздействия Контрреформации, и ренессансный идеализм, требующий сохранения красоты и гармонии. В этом прочтении чудо Обращения Савла выражается через эстетическое совершенство и сдержанную эмоциональность, предлагая решение для тех, кого отталкивал крайний натурализм Караваджо. Его подход, таким образом, стал основой для академического канона, распространившегося по всей Европе[7].

Глава 8. Кортона

К концу первой трети XVII века в Риме сформировался стиль «Высокого Барокко», и Пьетро да Кортона в своем «Обращении Савла» (1620) демонстрирует финальную стадию эволюции сюжета.

Пьетро да Кортона (Пьетро Берреттини), Обращение Савла, 1620

Кортона отвергает камерность Караваджо и сдержанность Рени, переполняя полотно фигурами, солдатами и лошадьми в паническом движении.

Пьетро да Кортона (Пьетро Берреттини), Обращение Савла, 1620 — фрагменты

Художник намеренно перегружает картину деталями (клубок тел, развевающиеся плащи, переплетенные ноги людей и коней), чтобы создать ощущение «шума» и грандиозного масштаба события, характерного для Высокого Барокко.

Савл падает, но это падение является лишь частью общего триумфального движения. Чудо здесь — это ослепительное, громкое зрелище, призванное восславить мощь Католической Церкви.

Десятью годами позже Кортона также написал «Анания возвращает зрение святого Павла», где вместо мрака в картине царит золотое, теплое сияние, символизирующее торжество веры, а вся сцена напоминает грандиозную театральную постановку.

Пьетро да Кортона (Пьетро Берреттини), Анания возвращает зрение святого Павла, 1631

Заключение

Анализ иконографии Обращения Савла в итальянской живописи XVI–XVII веков подтверждает гипотезу о масштабном эстетическом и теологическом сдвиге, произошедшем в этот период. Эволюция сюжета отражает глубокие изменения в восприятии божественного, роли зрителя и задачах искусства.

Сюжет претерпел неоднократные ключевые трансформации: 1. От формы к свету: начиная с Микеланджело, где драматизм достигался через конторсию формы (анатомический драматизм Маньеризма)[1], искусство перешло к Караваджо, где драма создавалась через контраст света (тенебризм)[3]. Эта смена акцента ознаменовала переход от универсальной, но дистанцированной сцены к эмоционально обязывающей и интимной. 2. От публичности к интимности: Микеланджело изображает Обращение как монументальное, публичное событие, где Савл — один из многих участников сцены. Караваджо же, напротив, минимизирует окружение и помещает Савла в центр личного, вневременного духовного кризиса[3]. Этот переход к «телесно вовлеченному» искусству[4] идеален для Контрреформации, которая стремилась к личной рефлексии и вере. 3. Синтез и разветвление путей: в ответ на радикальный натурализм Караваджо, представители Болонской школы, такие как Гвидо Рени, предложили третий, академический путь. Рени отказался от мрака и «вульгарности» в пользу идеализации и гармонии[7] и создал «золотую середину», которая позволила сюжету сохранить силу воздействия, при этом придерживаясь строгих эстетических канонов. Его работы демонстрируют, что барочная эмоциональность может быть достигнута без жертвования классической красотой.

Таким образом, иконография Обращения Савла стала зеркалом эстетических и теологических поисков периода Сейченто: она эволюционировала от героического идеализма XVI века к радикальному натурализму начала XVII века, и в конечном итоге выросла в Высокое Барокко.

Обращение апостола Павла — Микеланджело Буонарроти [Электронный ресурс] // Музеи Мира. — URL: https://muzei-mira.com/kartini_italia/1021-obraschenie-apostola-pavla-mikelandzhelo-buonarroti.html (дата обращения: 11.11.2025).

The Conversion of Saint Paul [Обращение Святого Павла] [Электронный ресурс] // National Gallery of Art. — URL: https://www.nga.gov/artworks/46142-conversion-saint-paul (дата обращения: 11.11.2025).

Conversion of St. Paul by Caravaggio [«Обращение Святого Павла» Караваджо] [Электронный ресурс] // Art in Context. — URL: https://artincontext.org/conversion-of-st-paul-by-caravaggio/ (дата обращения: 10.11.2025).

Southern Baroque [Южное Барокко] [Электронный ресурс] // BYU Open Learning Network. — URL: https://open.byu.edu/history_of_the_fine_arts_music/southern_baroque (дата обращения: 11.11.2025).

Michaus. Guido Reni´s «Conversion of Saul»: a newly painting [«Обращение Савла» Гвидо Рени: новая картина] [Электронный ресурс] // Semantic Scholar. — URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Guido-Reni%C2%B4s-%22Conversion-of-Saul%22%3A-a-newly-painting-Michaus/f265fd98df92c33c952ea90613c1c7510d5d899f (дата обращения: 10.11.2025).

The Raphael Cartoons: The Conversion of the Proconsul [Картоны Рафаэля: Обращение проконсула] [Электронный ресурс] // Victoria and Albert Museum. — URL: https://www.vam.ac.uk/articles/the-raphael-cartoons-the-conversion-of-the-proconsul#slideshow=5779424765& slide=0 (дата обращения: 10.11.2025).

Guido Reni [Гвидо Рени] [Электронный ресурс] // Museo del Prado. — URL: https://www.museodelprado.es/en/whats-on/exhibition/guido-reni/44974f9e-306b-8657-d8f4-59f0bb98ee15 (дата обращения: 12.11.2025).

Caravaggio painted two masterpieces of St. Paul, but why? [Караваджо написал два шедевра о Святом Павле, но почему?] [Электронный ресурс] // Catholic News Agency. — URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/256615/caravaggio-painted-two-masterpieces-of-st-paul-but-why (дата обращения: 12.11.2025).

The Conversion of Saint Paul [Обращение Святого Павла] [Электронный ресурс] // Fiveable. — URL: https://fiveable.me/key-terms/art-renaissance-to-modern-times/the-conversion-of-saint-paul (дата обращения: 11.11.2025).

Библия. Деяния святых апостолов, глава 9 [Электронный ресурс] // Азбука веры. — URL: https://azbyka.org/biblia/?Act.9&ru (дата обращения: 10.11.2025).

Conversión de Saulo (Reni) [Обращение Савла (Рени)] [Электронный ресурс] // Wikimedia Commons. — URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conversi%C3%B3n_de_Saulo_(Reni).jpg (дата обращения: 13.11.2025).

https://artchive.ru/artists/774~Franchesko_Parmidzhanino/works/381707~Obraschenie_Savla (дата обращения: 13.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conversion_on_the_Way_to_Damascus-Caravaggio_(c.1600-1).jpg (дата обращения: 13.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Michelangelo%27s_Conversion_of_Saint_Paul#/media/File: Michelangelo, _conversione_di_saulo, _1542-45, _02.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Jacopo_Tintoretto%2C_The_Conversion_of_Saint_Paul%2C_c._1544%2C_NGA_46142.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taddeo_Zuccari,_Conversione_di_san_Paolo,_San_Marcello_al_Corso,_1564%E2%80%931566.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/content_page/item/104-conversione-di-saulo (дата обращения: 13.11.2025).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Conversi%C3%B3n_de_Saulo_%28Reni%29.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Ananias_restoring_the_sight_of_st_paul_%2834663925%29.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

https://www.meisterdrucke.it/stampe-d-arte/Pietro-da-Cortona/779529/La-conversione-di-San-Paolo,-XVII-secolo.html (дата обращения: 13.11.2025).