Игра Го как путь к просветлению

Концепция

Го («игра в окружение») — стратегическая настольная игра, для двух игроков на доске (гобан) с сеткой 19×19 (существуют также меньшие доски 9×9 и 13×13). Игра появилась примерно 2 тыс. лет до н. э., поэтому существует множество трактовок ее правил, но есть некоторые клише. В начале поле пустое. Игроки по очереди ставят чёрные и белые камни на пересечения линий, нужно захватить больше территории, чем соперник, окружая пустые участки доски своими камнями. Камни противника, полностью окружённые и лишённые «дамэ» (свободных соседних пересечений), снимаются с доски. Игра заканчивается, когда оба игрока пасуют, и побеждает тот, кто наберёт больше очков за территорию и захваченные камни.

Однако конечная цель игры не выиграть, поскольку при правильной игре человек проигрывает примерно половину партий. Цель — исследовать возможности, возникающие в определённых конфигурациях камней. Иными словами, игроки стремятся создавать интересные партии, что требует повышения понимания игры. Игроки ищут не победу, а просветление — и в моральном, и в интеллектуальном смысле: ведь жадность и страх являются главными препятствиями на пути роста.

«Понимание игры Го как пути к просветлению начинается с четырёх основополагающих буддийских принципов: пустота (шуньята), взаимозависимое возникновение (пратитья-самутпада), непостоянство (анитья) и отсутствие „самости“ (анатман).» (Уильям Кобб, 1997)

Го включает в себя определённые состояния ума, характерные для буддиста, так что, играя, человек может прочувствовать элементы буддийского мировоззрения в конкретной форме, более доступной, чем коаны или медитация.

В исследовании проводится визуальный анализ материалов, связанных с игрой, сопоставляемый с философскими размышлениями. Это выявляет непосредственные параллели с буддийскими представлениями. Такой подход позволяет не только на словах, но и через символику образов показать: на доске ничего нет, однако пустота здесь означает не отсутствие всего, а отсутствие фиксированной формы, структуры, предварительных условий. Анализ комбинаций камней иллюстрирует, что каждый камень значим только через отношения со всеми остальными — отражая идею взаимозависимости всех феноменов. А смена позиции и убывание камней в процессе партии визуализируют непостоянство мира: важное становится неважным, ценное может быть принесено в жертву. Также через игру уменьшается привязанность к личному «я», исчезает цель «выиграть ради себя».

Ключевой вопрос моего визуального исследования в том, можно ли рассматривать игру Го как конкретную практику буддийского пути, поскольку ход партии буквально воплощает философские принципы шуньяты, пратитья-самутпады, анитьи и анатмана?

Гипотеза: игра Го может выступать как путь, способствующий просветлению: игрок, сталкиваясь с полной пустотой доски, учится видеть силу бытия, через созависимость положений камней познает взаимозависимость явлений, а постоянная смена ситуации прививает понимание непостоянства. При условии направленной рефлексии и моральной практики игровой опыт способен ослабить привязанность к «я» и содействовать становлению на дорогу к нирване.

Это исследование позволяет показать, как эстетические и материальные проявления игры артикулируют философские понятия, и сделать буддийские идеи наглядными и эмпирически воспринимаемыми. Ведь Го эффективно проявляет то, как буддисты понимают мировой процесс, и непосредственно прививает умонастроения и качества, которые они ценят. На самом деле игра предоставляет хороший способ изобразить и пережить фундаментальные аспекты жизни в том виде, как их понимают буддисты. Моя цель — исследуя каждый из четырех основополагающих буддийской принципов, показать, как именно это происходит.

- Шуньята (пустота)

Японский гобан (доска для игры в Го) XIX века

В Го на доске нет фигур в начале партии. Пустота доски, множество вариантов ходов, любой камень может быть поставлен куда угодно, все это создает огромное число путей развития игры. Эта начальная позиция иллюстрирует буддийскую идею шуньята. Пустота в буддизме не означает абсолютное отсутствие всего. Это отсутствие того, чего ожидаешь увидеть. Пустота — это не ничто, а пространство возможностей, это отсутствие заранее заданного наполнения. Подобно тому, как перед началом партии на доске нет готовых фигур, сам мир не содержит «самостоятельных сущностей». Буддийская пустота похожа на пустоту доски Го: потенциал предшествует актуальности. Нет окончательных ограничений. Это делает мир гораздо интереснее.

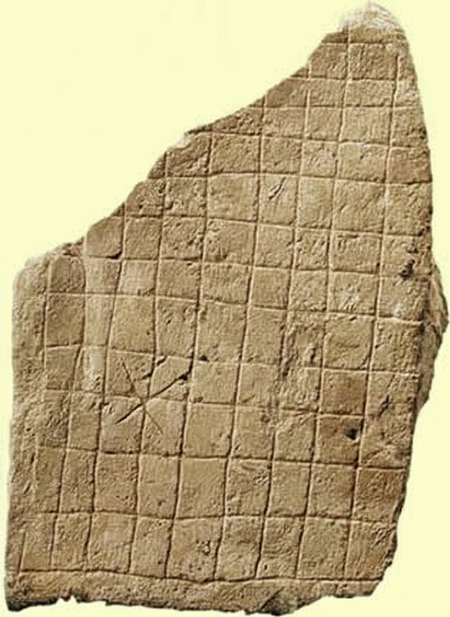

Фрагмент доски Го, относится к эпохе династии Западная Хань (206-24 гг до н. э.)

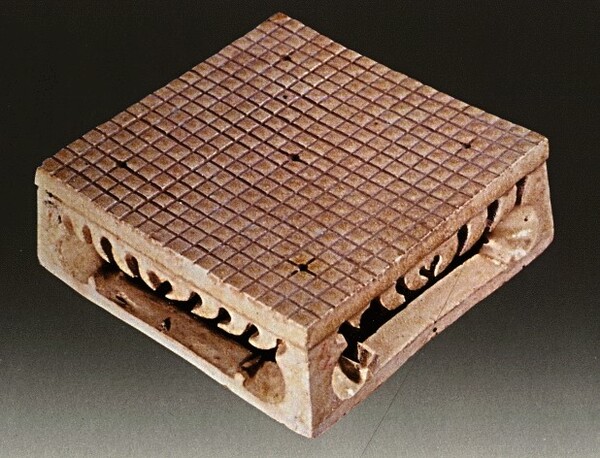

Доска Го, найденная в 2006 году в храме Бунхванса в Кенджи, Южная Корея. Единый период Силла (668–935 гг)

Фрагмент грубо сделанной доски для Го, эпоха Западной Хань (206-25 гг до н. э.) // Доска Го из белой керамики. Найдена в захоронении эпохи династии Суй (581-618 гг)

Доска Го произведена между 1960 и 1975 годами, период Сёва в Японии

Игрок, увидев чистую доску, осознаёт: перед ним мир без фиксированных рамок, открытый бесконечным возможностям, отсутствие «конечной истины» не обедняет игру, а обогащает её творческий простор. Визуально пустая доска служит «метафорой» шуньяты: в ней нет ничего ни «понятно-знакомого», ни «конкретно-определённого», лишь бесконечная свобода хода.

Комплект Го из сокровищницы японских императоров Сесоин в Нара. Этот набор подарен Кударой (император Кореи) знатному японскому вельможе Фудзивара-но-Каматари, который жил в 7-м веке

Каменная доска размером 17×17, найденная при раскопках в 1952 году в захоронении эпохи династии Хань (25-220 гг.). Размер доски 69×69 см. Это самая древняя целиком сохранившаяся доска для игры Го

Именно это состояние пустоты доски помогает игроку медитативно отбросить эгоистические установки и почувствовать непредвзятость — первый шаг к просветлению.

- Пратитья-самутпада (взаимозависимое возникновение)

Пратитья-самутпада — буддийская доктрина о том, что всё возникает в сети причинно-условных связей: никакое явление не существует самостоятельно, его «смысл» и бытие зависят от множества условий, и потому всё постоянно меняется.

В Го это проявляется буквально и повсеместно: значение каждого камня определяется исключительно его отношениями с другими камнями на доске. Одинокий камень почти не значим — его сила и судьба зависят от числа свободных пересечений рядом, от близости «подкрепления», от возможности захвата, от влияния на соседние группы. Камни не имеют фиксированных ролей, как фигуры в шахматах, их значение «возникает» из контекста — так же, как явления мира возникают из сети причин.

Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. Магистерская диссертация, Университет Амстердама, 2006, Рис 2.3: Правило захвата

«Рис 2.3: Правило захвата (a) Белый камень удаляется после того, как черные сыграли в 1. (b) Три белых камня удаляются после того, как черные сыграли в 1.» (Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. 2006)

Это наглядно показывает зависимость судьбы камня (смысла его существования) от наличия соседних камней: достаточно убрать все «свободные точки» вокруг — камень умирает.

Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. Магистерская диссертация, Университет Амстердама, 2006, Рис 2.8: Пример «глаз» (свободных пересечений)

«Рис 2.8: Пример „глаз“ (свободных пересечений) (a) Белая группа имеет одно пустое пересечение. Черные могут захватить белую группу, сделав ход в точке A. (b) У белой группы два пустых пересечения, она не может быть захвачена. Если черные походят сюда, то лишатся камня.» (Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. 2006)

То есть судьба группы (жива она или нет) зависит от её формы: наличие двух незаполненных пространств внутри или одного и т д. Это чётко иллюстрирует зависимость результата (жизнь/смерть группы) от контекста её пустот.

Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. Магистерская диссертация, Университет Амстердама, 2006, Рис 2.8: Пример «глаз» (свободных пересечений)

Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. Магистерская диссертация, Университет Амстердама, 2006, Рис 5.1: Пример непереходных связей

«Рис 5.1: Пример непереходных связей (a) Белые „a и b“ и „b и c“ соединены. (b) После хода черных 1 белые не могут соединить оба пункта a и b.» (Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. 2006)

Иначе говоря, прочность связи белых камней (их общий смысл как единой цепочки) зависит от того, сделают ли чёрные ход. Это хорошо иллюстрирует, что значение соединения камней обусловлено конкретным ходом (условиями на доске).

Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. Магистерская диссертация, Университет Амстердама, 2006, Рис 5.2: Пример условной связи

«Рис 5.2: Пример условной связи (e) Связность помеченных цепочек условна. (f) Если черные не делают ход, белые могут разделить черные камни, сделав ход в точке 1 и захватив 2 камня.» (Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. 2006)

Здесь показано, что судьба чёрной цепочки зависит от того, успеют ли чёрные ответить на угрозу или нет. До хода чёрных цепочка может казаться связанной, но без хода чёрные «развязываются» — именно контекст (ход противника) меняет значение взаимосвязи камней.

Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. Магистерская диссертация, Университет Амстердама, 2006, Рис 5.4: Пример важной точки

«Рис 5.4: Пример важной точки (a) Черные играют и выживают. (b) Черные играют в другом месте, и белые убивают черную группу.» (Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. 2006)

Это показывает, что ключевой ход в определённой точке (контекст — жизненно важный пункт) решает судьбу группы: одно и то же положение группы чёрных камней остаётся жизнеспособным или умирает в зависимости от того, играет ли чёрный на нужной точке.

Э. Нийхёйс, Изучение паттернов в игре Го. Магистерская диссертация, Университет Амстердама, 2006, Рис 5.4: Пример важной точки

Практические игровые явления — жизнь и смерть групп, жертвы ради будущей формы и переход инициативы — всё это примеры взаимозависимости: один ответ порождает другой, цепочки ходов создают условия для новых возможностей или для краха ранее казавшейся крепкой группы. Потенциал позиции измеряется не в свойстве отдельных камней, а в свойстве их взаимосвязей.

Именно эта постоянная условность делает Го «живой» — игрок учится видеть ситуацию как сеть взаимных влияний, а не как совокупность независимых элементов. Осознав и приняв это, игрок приближается к переживанию того, что и в собственной жизни многое существует лишь благодаря отношениям и условиям — шаг к глубинному осознанию непостоянства и отсутствия самостоятельной «самости».

- Анитья (непостоянство)

Анитья — буддийский принцип, что всё подвержено изменению: ни одна вещь не остаётся постоянной, её значение и статус могут радикально поменяться в зависимости от условий и течения времени.

Кано Эйтоку. Китайские игроки в Го времён династии Мин (рисунок XVI века)

Утагава Кинуёси, Япония, XVIII в. Китайский генерал Гуан Ю играет в Го, чтобы отвлечься от боли в обрабатываемой врачом ране

Самое раннее изображение игры Го, «Красотка играет в Го», 7-9 века// Японские гейши играют в Го (гравюра, худ. Кикукава Эизай, прим. 1811 год)

Непостоянство в Го прослеживается очень отчётливо. Камни и группы на доске постоянно меняют своё значение: сильная позиция может внезапно оказаться уязвимой, «жизнь» группы может превратиться в «смерть», а прежняя угроза может в момент исчезнуть. Игра постоянно развивается и изменяется. Возможность жертвы, отдать камни сейчас ради будущей выгоды, и частая смена значимости фигур иллюстрируют, что ничто не имеет фиксированного, незыблемого статуса.

Китайская фарфоровая тарелка 1720 года, на которой изображены дамы, пьющие чай на веранде и собирающиеся играть в игру Го // Керамический чайник, примерно 1800 г, занятие каллиграфией и игры в Го

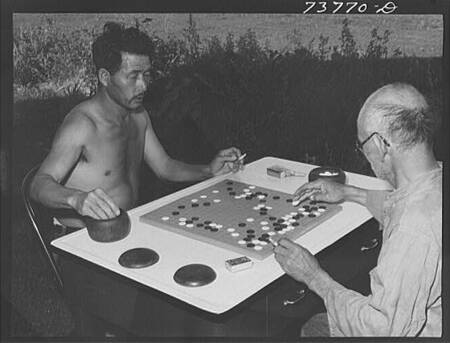

Процесс игры Го, фото сделано между 1910 и 1920 годами, Корея

Рабочие из японско-американского отделения Управления по безопасности фермерских хозяйств играют в Го в штате Айдахо, в 1940-х годах // Турнир Epsom Go 2006. Игра Го 9×9. Стивен Б. Уливок

Непостоянство в Го не ведёт к тревоге, а обогащает игру: осознание изменчивости уменьшает страх потерять, снимает привязанность к «моим» камням и к личному результату. Это позволяет ценить процесс, учиться на поражениях и воспринимать любые изменения как естественную часть пути.

- Анатман (отсутствие «самости»)

Анатман — доктрина о том, что у человека (и вообще у явлений) нет постоянно, самодостаточного «я»: то, что мы называем «я», — процесс, склеенный из отношений, условий и потоков опыта.

Визуально об этой концепции нам напоминают камни в игре, которые безумно похожи друг на друга, они лишены «самости».

Самый старый найденный полный комплект камней для игры Го с чашами. Камни из могилы генерала Лю Бао (Западная Цзин). Похоронен в 301 году н. э.

Камни для игра в Го, Династия Корё, 918-1392 гг

Камни для игры в Го, относящиеся к династии Северная Сун, 960–1127 гг // Стеклянные камни Го династии Ляо, 11-13 века

Также Го прямо демонстрирует, как распадается идея отдельного, автономного «я». Игроки регулярно переживают состояние, когда «камни играют сами», а личные амбиции и границы «я» отходят на второй план. Система форы и культура игры (признание соперника, совместный разбор партий, радость за чужую красивую партию) структурно и систематически разрушает эгоцентризм. Игроки постепенно отказываются от привязанности к победе, к силе, к рейтингу. Они учатся ценить сам процесс игры — как в буддизме ценится путь, а не достижение. Проигрыш же часто становится лучшим учителем, он дает возможность увидеть свои ошибки.

Поскольку итоговая ценность хода проявляется лишь в контексте последующих действий, игроки избегают категоричных суждений. Такая практика культивирует в игроке относительность мышления, способность к адаптации и отказ от жёстких, догматичных оценок.

Стеклянные камни для игры Го династии Мин, 14-17 века // Фарфоровые камни для игры Го династии Мин, 14-17 века

Камни из фарфора для игры Го в глиняных чашах-горшочках династии Мин, 14-17 века

Игра Го, камни, 1960–1975 гг

Осознание анатман приводит к снижению привязанности, к уменьшению страха и агрессии, способствует состраданию и сотрудничеству. В Го это выражается в уме, сосредоточенном на качестве взаимодействия и развитии понимания, а не на подтверждении собственной ценности через победы.

Вывод

Проведённый анализ позволяет утвердительно ответить на ключевой вопрос исследования: Го действительно может рассматриваться как конкретная, воплощённая практика буддийского пути, поскольку сама структура партии делает более видимыми и ощутимыми принципы шуньяты, пратитья-самутпады, анитьи и анатмана. Пустая доска наглядно вводит игрока в опыт отсутствия фиксированной формы, взаимозависимость камней разворачивает понимание причинно-условных связей, а постоянная изменчивость позиции формирует интуитивное принятие непостоянства. В процессе игры снижается привязанность к собственному эго, поскольку результат зависит не от желания «победить», а от способности видеть связь всех элементов и действовать без цепляния.

Подтверждается гипотеза о том, что Го способно вести человека к просветлению, если сопровождать игру направленной рефлексией и этической установкой. Таким образом, Го выступает не только интеллектуальной дисциплиной, но и особой формой практики, через которую игрок может приблизиться к тем же инсайтам, которых буддист достигает через медитации.

The Game of Go: An Unexpected Path to Enlightenment // JSTOR URL: https://www.jstor.org/stable/44362178 (дата обращения: 08.11.2025).

Dogen and the game of «go» // Numenware URL: https://www.numenware.com/article/407 (дата обращения: 08.11.2025).

Go Artefacts // British Go Association URL: https://www.britgo.org/artefacts (дата обращения: 08.11.2025).

Goo // Wikipedia (Esperanto) URL: https://eo.wikipedia.org/wiki/Goo (дата обращения: 08.11.2025).

Go-board; go-piece; backgammon-board // The British Museum URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_OA-1125 (дата обращения: 08.11.2025).

Learning Patterns in the Game of Go: MSc thesis / Emil H. J. Nijhuis // Universiteit van Amsterdam URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://staff.fnwi.uva.nl/a.visser/research/ias/alumni/m.sc.theses/theses/EmilNijhuis.pdf&ved=2ahUKEwjUwa703fuQAxVJBhAIHTM4K_YQFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw2mj8AahbH_G8yKpWj07L0j (дата обращения: 08.11.2025).

История игры Го // ClubGo.ru URL: https://clubgo.ru/go-history/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 08.11.2025).

https://www.britgo.org/artefacts (дата обращения: 08.11.2025)

https://clubgo.ru/go-history/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 08.11.2025)

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2013-3032-1 (дата обращения: 08.11.2025)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://staff.fnwi.uva.nl/a.visser/research/ias/alumni/m.sc.theses/theses/EmilNijhuis.pdf&ved=2ahUKEwjUwa703fuQAxVJBhAIHTM4K_YQFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw2mj8AahbH_G8yKpWj07L0j (дата обращения: 08.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9x9_Go.ogv (дата обращения: 08.11.2025)

https://eo.wikipedia.org/wiki/Goo (дата обращения: 08.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Го (дата обращения: 08.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_го (дата обращения: 08.11.2025)

https://www.babelstone.co.uk/Blog/2009/04/pictorial-history-of-game-of-go.html#: ~:text=Description%20%3A%20Stone%20Go%20stones, of%20Xi%27an%20in%20Shaanxi%20province (дата обращения: 08.11.2025)