Геометрия образа: роль фигур в построении смысла

Введение

Когда мы стоим перед великим произведением искусства, будь то картина в музее, мощный кинокадр или пронзительная фотография, нас прежде всего захватывает сюжет, эмоция, мастерство исполнения. Однако за этим внешним слоем часто скрывается невидимый каркас, строгая геометрическая структура, которая во многом и определяет силу воздействия образа на зрителя. Простейшие формы — треугольники, круги и диагонали — оказываются универсальным языком, на котором говорят с нашим подсознанием художники, фотографы и режиссеры. Понимание этого языка позволяет не просто пассивно созерцать, а активно читать визуальное произведение, расшифровывая замысел автора через анализ композиции.

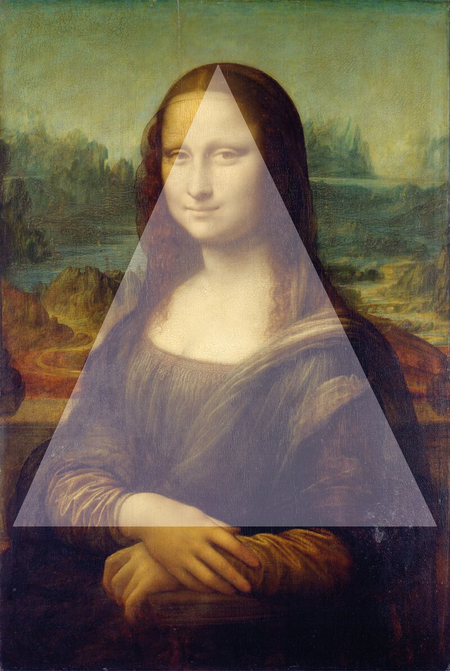

Визуальная геометрия не является абстрактной теорией; это практический инструмент, который организует пространство, направляет взгляд и формирует эмоциональный отклик. Например, ощущение монументального спокойствия, исходящее от «Джоконды» Леонардо да Винчи, во многом создано за счет того, что ее фигура вписана в устойчивую пирамидальную композицию. Разные геометрические структуры рождают совершенно противоположные чувства: гармонию и конфликт, статику и движение.

Цель данного исследования — доказать, что треугольник, круг и диагональ являются фундаментальными смыслообразующими элементами в визуальных искусствах. Мы последовательно проанализируем, как каждая из этих фигур функционирует в композиции, создавая конкретные визуальные эффекты и смыслы. На примере шедевров живописи, фотографии и кинематографа мы с помощью метода графической разметки сделаем скрытые геометрические паттерны явными, демонстрируя, что мощь великих образов часто основывается на их точном и продуманном расчете.

Изобразительные формы

Проблема интерпретации базовых геометрических форм в искусстве долгое время оставалась полем для спора между различными научными школами. С одной стороны, существуют психоаналитические трактовки, восходящие к К. Г. Юнгу. Следуя за ним, Герберт Рид считал, например, что использование детьми в своем творчестве таких универсальных форм, как круг, представляет собой выражение архетипов или сексуальных комплексов, лежащих в глубинах бессознательного. Однако данное исследование опирается на иную, перцептивно-когнитивную традицию, ярким представителем которой является Рудольф Арнхейм. Он убедительно опровергает подобное мнение, доказывая его субъективность и беспочвенность.

«Зрительно воспринимаемые символы не могут быть адекватно изучены без обращения к перцептивным и изобразительным факторам» [1]

Развивая мысль Арнхейма, мы будем исходить из того, что круг, треугольник и диагональ являются «реальными символами», которые отражают основные виды человеческого опыта с помощью основных изобразительных форм. Их сила и универсальность коренятся не в скрытых комплексах, а в самой природе визуального восприятия и физических законах окружающего мира (устойчивость пирамиды, цикличность вращения, направленность движения). Таким образом, наша задача — не расшифровка подсознания художника, а объективный анализ того, как эти формы структурируют изображение и формируют его смысл, доступный для любого зрителя.

Методологическая основа исследования

Данное исследование посвящено анализу геометрических основ визуальной композиции, так как именно они формируют первичный, часто неосознаваемый уровень восприятия любого изображения. Тема была выбрана из-за ее универсальности и фундаментальности: законы геометрической композиции действуют независимо от эпохи, стиля или техники создания изображения. Материал для исследования отбирался по принципу репрезентативности и кросс-культурного охвата. В анализ включены признанные шедевры западноевропейской живописи, которые являются хрестоматийными примерами работы с композицией, а также образцы фотографии и кинокадры, демонстрирующие преемственность этих принципов в современных визуальных медиа. Критерием отбора послужила явная выраженность той или иной геометрической структуры в произведении, что позволяет наглядно продемонстрировать ее смыслообразующую функцию.

Часть 1. Треугольник — основа стабильности и драмы

Треугольник, особенно равнобедренный или пирамидальный, создает ощущение устойчивости, порядка и завершенности. Он может выстраивать иерархию персонажей, направлять взгляд зрителя и, будучи перевернутым или острым, передавать напряжение и динамику.

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза» (ок. 1503-1506)

Пирамида, в которую вписана фигура, придает образу невероятную устойчивость и равновесие. Это визуально «приземляет» фигуру, делает ее спокойной и величественной. Такая композиция заставляет зрителя воспринимать образ как нечто вечное и незыблемое, что напрямую способствует загадочному и умиротворенному впечатлению от картины.

Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием [2]

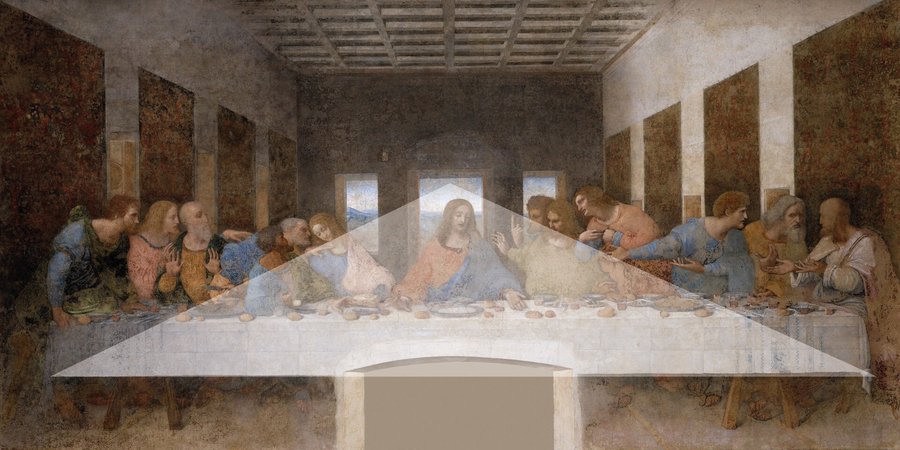

Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря» (1495-1498)

Центральный треугольник фокусирует внимание на фигуре Христа, визуально отделяя его от хаотичной реакции учеников. Эта структура не только организует сложную многофигурную сцену, но и создает ясную иерархию: Христос — смысловой и композиционный центр, в то время как все остальные элементы композиции подчинены этому центру, усиливая драматизм момента.

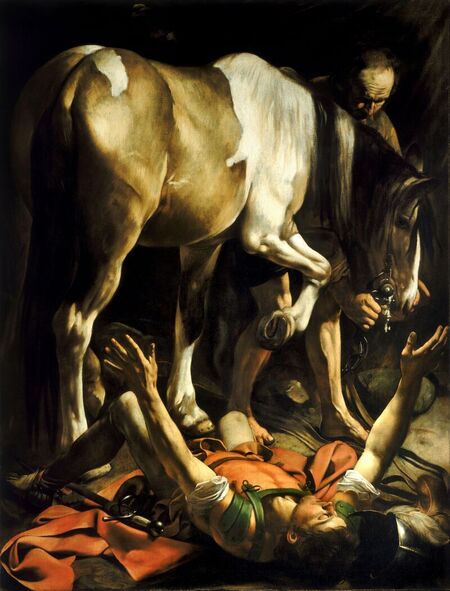

Микеланджело да Караваджо, «Обращение Савла» (1601)

Острый, диагонально ориентированный треугольник создает ощущение внезапности, драмы и физического движения. В отличие от устойчивой пирамиды «Моны Лизы», этот треугольник резок и неустойчив. Его диагональная ориентация буквально «сбивает с ног», визуально повторяя падение Савла. Этот прием передает не внутреннюю гармонию, а момент шока, божественного вмешательства и коренного перелома судьбы, наполняя сцену динамикой и эмоциональным напряжением.

Гвидо Рени, «Избиение млаланцев» (ок. 1611-1612)

Вся эта хаотичная сцена с драками, криками и паникой вписана в большое треугольное обрамление. Этот прием не стабилизирует сцену, а организует хаос. Он показывает, что даже в самом ужасном и динамичном действии есть своя структура. Взгляд зрителя скользит по сторонам этого большого треугольника, успевая увидеть все очаги конфликта, но при этом композиция не разваливается на части, а остается собранной и мощной.

Большой остроконечный треугольник, разделенный на неравные части, самой острой и самой меньшей своей частью направленный вверх, — это схематически верное изображение духовной жизни. [4]

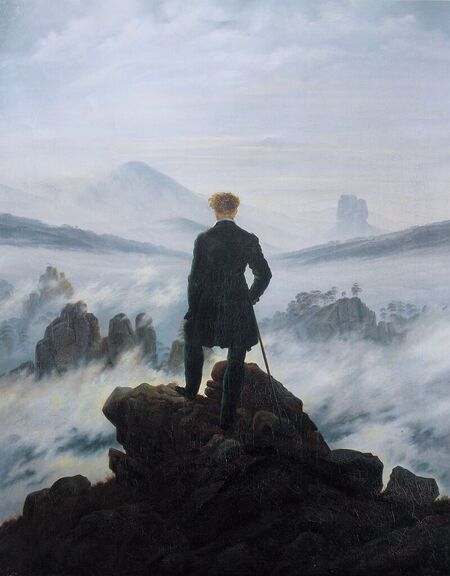

Каспар Давид Фридрих, «Странник над морем тумана» (1818)

Треугольник, формируемый фигурой странника и скалой, на которой он стоит, не стабилизирует, а углубляет пространство, противопоставляя близкое и далекое, человека и безграничную природу.

Произведение: Михаил Врубель, «Демон сидящий» (1890)

Треугольник играет роль универсального композиционного каркаса, способного передавать фундаментальные идеи через чистую геометрию. Когда он предстает в виде устойчивой пирамиды, он становится визуальным воплощением стабильности, иерархии и незыблемой власти, буквально приземляя образ. Когда же его форма обретает резкие, неустойчивые очертания, как в «Избиении младенцев» Гвидо Рени, треугольник превращается в инструмент драмы, хаоса и направленного движения, взрывая пространство и насыщая его энергией конфликта. Более того, он может работать и как инструмент психологического анализа, что доказывает «Демон» Врубеля, где треугольная форма визуализирует внутренний надлом и скованную мощь. Таким образом, от устойчивого основания до острого клина, треугольник служит художникам для построения не просто композиции, но и самого смысла.

Часть 2. Круг — целостность, бесконечность и изоляция

Круговая композиция объединяет элементы, концентрирует внимание в центре, создавая ощущение гармонии, единства, цикличности или, наоборот, замкнутости и изоляции.

Микеланджело, «Сотворение Адама» (деталь, 1511 г.)

Микеланджело заключает фигуру Бога-Отца и окружающих его ангелов в идеальный круг, который символизирует совершенство, полноту божественной власти и схематическое изображение самого мироздания.

Микеланджело, «Сотворение Адама» (деталь, 1511 г.)

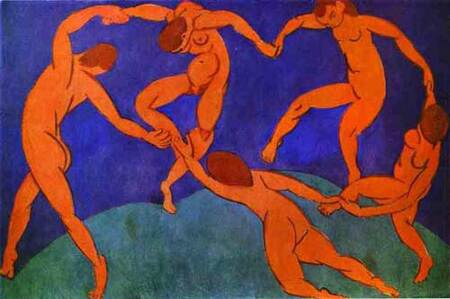

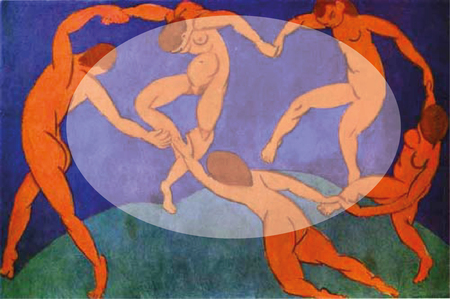

Анри Матисс, «Танец» (1910)

Сандро Боттичелли, «Аллегория Силы» (1470)

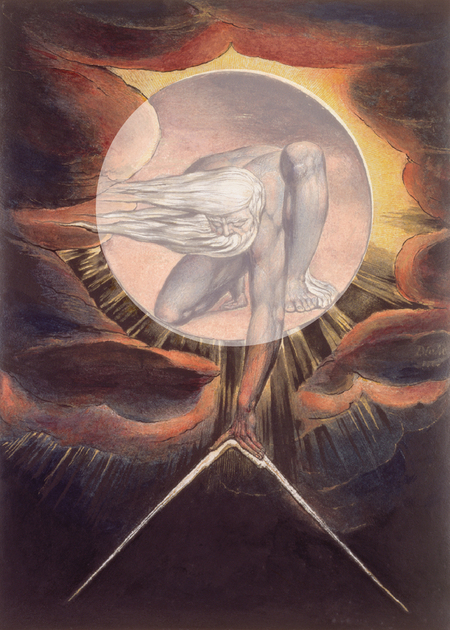

Уильям Блейк, «Великий архитектор» («Древний дней», 1794)

Бог-Творец изображен в момент созидания Вселенной, которую он заключает в идеальный круг, становящийся символом космического порядка, божественного разума и законов мироздания. Из фигуры Бога исходят лучи энергии, которые наполняют круг. Таким образом, круг — это не просто статичная схема, а поле божественной энергии и творения, граница между хаосом и упорядоченным миром.

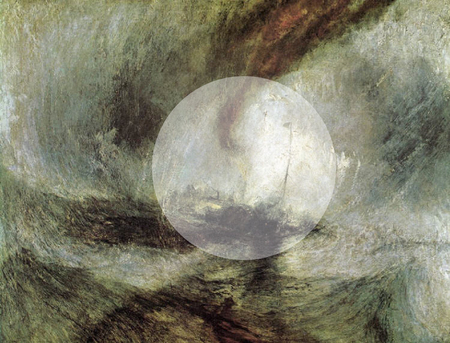

Уильям Тернер, «Снежная буря» (1842)

Круг в визуальной композиции выступает как фундаментальная форма, воплощающая идеи целостности, завершенности и цикличности. Эта фигура обладает способностью концентрировать внимание в своем центре, организуя пространство вокруг ключевой смысловой или эмоциональной точки.

Круг выполняет несколько функций в построении визуального высказывания. Прежде всего, он служит символом единства и связи, объединяя разрозненные элементы в неразрывное целое, будь то фигуры в хороводе или компоненты сложной символической системы. Как форма, не имеющая начала и конца, он выражает идею бесконечности, вечного возвращения и природных циклов, что делает его инструментом для передачи метафизических и философских концепций. Одновременно круг может создавать эффект изоляции, отгораживая внутреннее пространство кадра от внешнего хаоса и замыкая внимание на переживании или состоянии.

Часть 3. Диагональ — динамика, напряжение и конфликт

Диагональные линии вносят в композицию энергию, неустойчивость и направленное движение. Они являются главным источником визуального драматизма, могу передавать скорость, борьбу или указывать на развитие сюжета.

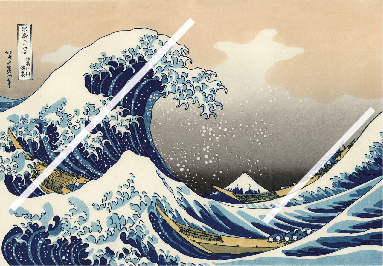

Кацусика Хокусай, «Большая волна в Канагаве» (ок. 1831)

Джон Эверетт Милле, «Офелия» (1851-1852)

Теодор Жерико, «Плот „Медузы“» (1819)

Две мощные прямые диагонали формируют драматургию картины, противопоставляя смерть и надежду, отчаяние и веру. Нисходящая диагональ (фигуры, погруженные в смерть и отчаяние) и восходящая диагональ (фигуры, полные надежды, встающие навстречу спасению) визуализируют главный конфликт сцены — борьбу жизни со смертью.

Теодор Жерико, «Плот „Медузы“» (1819)

Диагональ — это визуальная формула направленного, непрерывного усилия. Она ведет взгляд зрителя вдоль всей ватаги, заставляя почувствовать тяжесть этого медленного, но неостановимого «ползущего» движения против течения реки.

Илья Репин, «Бурлаки на Волге» (1870-1873)

Эти диагонали направляют взгляд зрителя по сложному маршруту, заставляя его прочувствовать всю глубину трагедии — от мертвых тел у его ног до далекой надежды на горизонте. Пересечение этих диагоналей создает мощный энергетический узел в центре полотна, усиливая эмоциональное воздействие.

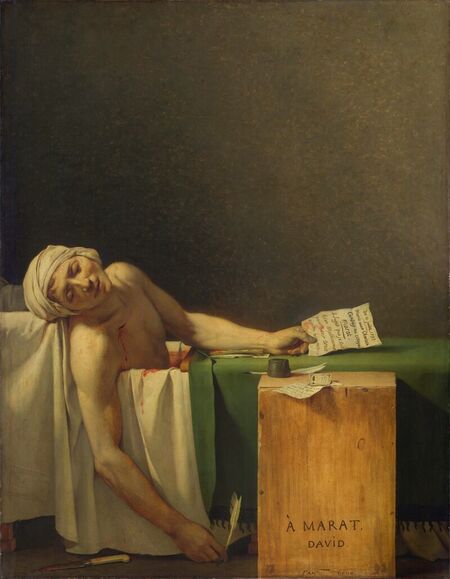

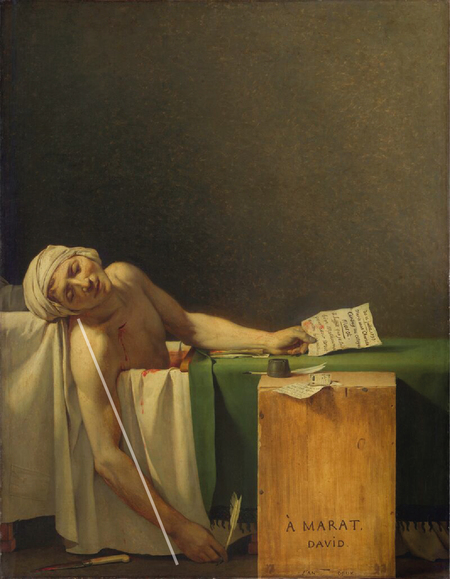

Жак-Луи Давид, «Смерть Марата» (1793)

Картина с графической разметкой. Четко видна центральная диагональ, идущая от склоненной головы и опущенной руки с пером через все вытянутое тело к его ногам. Дополнительная диагональ — окровавленный нож на полу. Диагональ тела и руки, державшей перо, становится символом оборванной жизни, неоконченной работы, что усиливает трагизм и вызывает сочувствие к жертве.

Василий Перов, «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866)

Диагональ не просто разделяет, а оценивает пространство. Семья купца расположена «наверху» этой воображаемой наклонной плоскости, они — оценивающая сторона. Гувернантка — «внизу», она — объект оценки и критического разглядывания.Диагональ проводит прямую линию от наглого взгляда хозяина дома к смущенной и беззащитной девушке. Это вектор социального давления и власти.

Василий Перов, «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866)

В отличие от статичных горизонталей и вертикалей, диагональ неизменно вносит в изображение энергию, напряжение и ощущение направленного движения. Ее уникальная сила заключается в способности преобразовывать статичное изображение в динамичное повествование, полное внутреннего конфликта и развития.

Диагональ функционирует как универсальный проводник драматургии, выполняя несколько ключевых функций. Она становится воплощением физического действия, передавая стремительность, падение или мощное внешнее воздействие. Одновременно она служит инструментом психологического напряжения, визуализируя конфликт, противопоставление и эмоциональную напряженность. В своем символическом качестве диагональ часто представляет путь, развитие или переход, направляя взгляд зрителя по определенному маршруту и создавая ясный визуальный нарратив.

Выводы

Проведенное исследование наглядно доказало, что базовые геометрические формы — треугольник, круг и диагональ — являются не просто формальными элементами композиции, а фундаментальным языком визуального искусства, активно участвующим в построении смысла. Треугольник — это фигура порядка и устойчивости. Он помогает выстроить в кадре ясную иерархию, показать, кто главный, а кто — второстепенный. Но если его перевернуть или сделать острым, он сразу создает драму, напряжение и ощущение опасности. Круг — это фигура гармонии и единства. Он объединяет разрозненные элементы в одно целое, как хоровод. Круг часто создает ощущение завершенности, бесконечности или чего-то святого и важного. Он притягивает наш взгляд к центру, не давая ему рассеяться. Диагональ — это фигура движения и энергии. Она «взрывает» спокойствие картины, заставляя нас почувствовать скорость, падение или борьбу. Диагональ ведет наш взгляд по определенному пути, показывая, куда развивается действие, и создает ощущение неустойчивости и конфликта.

Понимание языка геометрической композиции позволяет перейти от пассивного созерцания к активному «чтению» визуального текста

Умение видеть и анализировать этот скрытый структурный каркас открывает доступ к более глубокому уровню понимания замысла автора, позволяя расшифровать не только сюжет, но и те сложные чувства, идеи и внутренние конфликты, которые были заложены в произведение через его первичную, геометрическую организацию.

Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974. [Электронный ресурс] // сайт. — URL: https://тдхш.рф/admin/ckeditor/upload/1761974.pdf (дата обращения: 18.11.2025)

Волков, Н. Н. Композиция в живописи. — М.: Искусство, 1977. — [Электронный ресурс] // сайт. — URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fwp7rt7yqioI%2F8jT6QsvBWdl1zu9ASMd3DmnF63CR708%3D&name=Волков%201977%20-%20Композиция%20в%20живописи.%201%20-%20Текст%20%233117.pdf (дата обращения: 12.11.2025)

Динамика в изобразительном искусстве и архитектуре. Общие корни и аналогии [Электронный ресурс] // сайт. — URL: file:///C:/Users/user/Downloads/dinamika-v-izobrazitelnom-iskusstve-i-arhitekture-obschie-korni-i-analogii.pdf (дата обращения: 07.11.2025)

Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости. — СПб.: Азбука, 2001. — [Электронный ресурс] // сайт. — URL: https://books.yandex.ru/reader/zzmHCxFS?resource=book (дата обращения: 09.11.2025)

Проблемы движения в живописи [Электронный ресурс] // сайт. — URL: file:///C:/Users/user/Downloads/problemy-dvizheniya-v-zhivopisi.pdf (дата обращения: 09.11.2025)